Читать книгу Бортовой журнал 3 - Александр Покровский - Страница 1

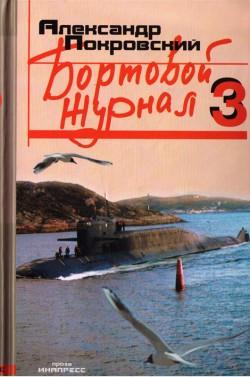

Бортовой журнал 3

Оглавление* * *

Бездна безотрадных явлений принудила меня взяться за перо, но, кроме того, к описанию очагов повседневности подвигло меня великое множество происшествий, скорее забавных, чем назидательных, скорее комических, чем сострадательных.

* * *

Я утверждаю, что посвящение мое – а строчки эти являются ничем иным, как посвящением, – отягощены необычайностью, по крайней мере в трех существенных отношениях: в отношении содержания, формы и места успокоения.

* * *

Замечательные читатели моих произведений, а также читатели изумительные, как и читатели дивные, чудные, поразительные!

К вашим ногам, если вы не только имеете их, но и на них опираетесь, никуда не спеша, я возлагаю сей полночный труд, ибо пишу я разве что лишь в тишине ароматнейшей испанской ночи, когда не взошел еще на свой амвон вестник предутренней прохлады петух, но вовсю звенят о своем непростом житии неутомимые цикады.

Я думаю, что стиль этих вот моих описаний может быть, безо всяких стеснений, отнесен к эпическому, потому как что наша жизнь, как не ежедневный, полнокровный, героический, всепоглощающий, всепроникающий эпос, и что тогда эпос, как не наша с вами жизнь.

Итак.

* * *

30 июля – День Военно-морского флота.

Примерно раз в году страна не может не вспомнить, что у нее еще есть такая непростая игрушка, как военно-морской флот.

Страна готовится. Я даже видел как.

Я видел плакат. На нем написано «Слава флоту России», а еще на нем размещен кусочек моря, подводная лодка, значок «За дальний поход» с лентами и три жутких гарпии – большие морские чайки.

Как только для пешеходов надо изобразить романтику моря, так без этих милых птичек никак не обойтись. Это просто беда какая-то. Крепко они все-таки связаны – романтика и эти летающие чудовища – тут уж ничего не попишешь, традиция.

Так вот, помня о традиции, на Неву, может быть, даже притащат боевые корабли, среди которых, возможно, будет кое-что очень крупное, к примеру эсминец, а потом их поставят на бочки и украсят флагами.

И сейчас же моряков с кораблей отпустят частично на берег, где они, в белых форменках, смешаются с праздно прогуливающейся толпой.

Надеюсь, обойдется без зрелищ, потому что в прошлый раз на народных игрищах в честь Дня ВМФ подорвали Все-Мы-Помним-Что, после чего настучали по башке Все-Мы-Помним-Кому.

И вообще, праздник для военного моряка – это дополнительное переживание и непростое страдание, сопоставимое только со стихийным бедствием: знаешь, что оно будет, а предотвратить не можешь.

И ничего тут не поделать. Надо стиснуть зубы и замереть в немоте предчувствия.

Ночь простоять и день продержаться. То есть это судьба.

И еще надо сохранить во время праздника (как уже говорилось) корабль и все на нем, и людей и все на них, и только после этого уже надо еще сохранить свои честь и достоинство до самого конца. Праздника, конечно.

Мой старпом в таких случаях говорил перед нашим огромным строем громовым голосом:

– Обойдется без душегубства! – А потом он выдерживал очень длинную паузу и добавлял задумчиво: – Очень может быть! – и через какое-то время: – Я надеюсь!

То есть с праздником вас всех, друзья мои!

С Днем Военно-морского флота России!

* * *

О языке и времени. Язык приносит писатель. Он насыщает время языком. Больше следов у языка нет.

«Клепаный Кулибин! – это выражение из рассказа «Сапог и трап». Конечно, оно было другое, но слово «клепаный» мне очень понравилось, потому что в заклепках видна какая-то беспомощность. Будто это старый человек поскрипывает при ходьбе. Там речь идет о пожилом ученом из Севастополя.

Коля считает, что некоторые мои языковые построения взяты со дна языка, и вроде бы они там уже были, просто их там никто не трогал.

* * *

Коля считает, что словосочетание «клепаный Кулибин» очень поэтично. Там играет паронимия – «кле» переходит в «ку». И само слово очень клокочущее.

«Клепаный» – это такое поражение физики. Клепаный – значит неповоротливый.

Его плохо сделали, заклепки все разболтались и при ходьбе гремят.

Он физически несовершенен, ущербен. Это осколок, это вне прогресса. Все уже давно в космос полетели, а его посадили на миллион заклепок.

Коля говорит:

– Жаль, нельзя поставить копирайт на словосочетание!

А я сказал, что его не надо ставить. Надо пустить его в народ и пусть оно там живет.

* * *

Государство – это аппарат подавления. Но для того чтобы было кого давить, надо же сначала родить, защитить от болезней, воспитать, образовать. Отсюда и забота.

* * *

Коля говорит, что я не написал ни одного рассказа о Петербурге, у меня нет ни одного героя, связанного с этим городом.

Дело не в том, что мне это неприятно, что я не хочу во все это всматриваться. Просто тут герои все пришлые. Тут нет интересного героя, который вырос на этих улицах.

Хотя, наверное, я не прав. На этой почве могут появиться персонажи, но это персонажи «Шинели», а Гоголь уже все написал.

Мне же хочется писать о людях сильных. Я не очень люблю писать о слабости, недоумении, недоразвитии головного мозга – это все не мое. Мои герои – это встал, побежал, а если и упал, то с пятнадцатого этажа и сразу в говно, но остался жив, поднялся и воскликнул: «Е-мое!»

То есть когда человек ничем не отличается от сонной мухи, то мне это совершенно не интересно. Я же должен любить своего героя, иначе же не напишешь, но я не могу любить того, кто похож на насекомое. Гоголь мог. У него получалось.

* * *

Я видел сон. Они хоронили младенца. Они заворачивали его в какие-то тряпки.

– Слушайте, – говорил им я, – он же еще живой!

– Все равно он не выживет, – говорили они и пеленали тельце, – пусть лучше так!

Я отнял у них его, и медсестра сейчас же поместила его в пробирку. Я еще удивился тогда, каким он оказался маленьким. Он поместился в пробирку, и в голове у него пульсировала жилка, а внизу выходила какая-то белая жидкость.

– Все будет хорошо, – сказала медсестра. – Видишь, – указала она на белую жидкость, – это его жизнь. Она течет.

И вдруг все стало останавливаться. Не было никакой жидкости и людей рядом тоже не было, и я схватил пробирку, и вытряхнул из него уродца.

– Он же умер! – кричал я.

– А мы тебе говорили, – слышались голоса. Я проснулся в слезах и в поту. «Господи, как хорошо, что все это было во сне!» – подумал я и накрылся одеялом с головой.

* * *

Про гибель «Курска» я писал и писал. Мы давно шли к этой трагедии, вот и пришли. Тут все совпало: и беспомощность, и бесполезность, и хамство, и «недоумие», и не «доумение». Это было отвратительно. Англичане звонили всем подряд и говорили:

– Мы не понимаем, почему они не попросят помощи! Мы предлагаем, а нам говорят: не надо!

Правильно они говорили англичанам: им не надо. Им ничего не надо. Рядом со зданием

Главного штаба ВМФ на Козловском собрались старые водолазы. Целая стая. Все просили: только отправьте, и мы их вытащим. Не отправили. Потому что не надо. Они же сказали с самого начала, что живых нет – значит, нет. Общественность их потом взашей вытолкала за помощью. Их заставили. Они сперва себе все сзади почистили от дерьма, а потом и попросили. Нет предела бесстыдству. Ни стыда ни совести. Один неприкрытый срам. До тошноты противно.

* * *

Ребята собрались в корме выходить, и тут у них случился пожар. У них обгорели тела так, будто они стояли по пояс в воде. То есть сверху все сгорело до кости. Низ цел. Это может быть только в том случае, если они решили выходить самостоятельно. Растягивается резиновый тубус под люком (для увеличения воздушной подушки), затапливается отсек по нижний край этого тубуса, а потом с помощью ВВД повышается давление в отсеке до забортного – открывай крышку люка и выходи. Не открывается крышка люка (закисла, например), ее можно сорвать тем же повышением давления от ВВД. Делаешь больше на одну атмосферу, и это равно усилию в пять тонн на крышку люка – ее просто снесет.

Когда они затопили отсек, то из цистерны турбинного масла пошло масло. Оно всплыло. Они стояли по пояс в масле. Для пожара нужно было, чтоб хоть одна пластина регенерации оказалась на свободе. Видимо, такая пластина нашлась.

Конструктивный недостаток или недостаток организации? Может, и конструктивный недостаток, может, и недостаток организации.

Во всяком случае, при выходе подобным образом из отсека спасения надо иметь в виду, что цистерна турбинного масла подарит тебе некоторое количество этого замечательного продукта нашей цивилизации, а значит, до того надо убрать из отсека всю регенерацию. Всю абсолютно. Было ли это прописано в инструкции по выходу? Ой ли!

* * *

По поводу учебной торпеды, которая взорвалась. В ней есть чему гореть и взрываться. Это вам не электроторпеда. Есть и керосин, и перекись водорода. Вы никогда не имели дело с концентрированной перекисью водорода? Я имел с ней дело. Очень деликатное вещество, смею заметить. Не дай бог на тапочки прольется. Вода водой, а ведь горит – хрен потушишь.

А вот если ее еще и в торпеду засунуть, тут, ребята, и начинаются ночи без сна.

Наша промышленность говорит о ее абсолютной надежности (при условии, конечно, правильной эксплуатации). Хорошо бы (как бы это помягче), чтоб эта самая промышленность сидела бы с нами рядом в отсеке и проверяла бы все: как ту торпеду хранили, потом получили, потом как ее довезли до лодки, потом как ее загрузили, потом как ее в аппарат вставили (не течет ли там что), потом как подготовили торпедный аппарат к выстрелу и наконец (все дружно выдохнули) как ее выстрелили за борт.

Из письма Виктора Николаевича Пивоварова (он служил помощником командира БЧ-5 на М-259, когда на ней произошел взрыв – дизельная подводная лодка проекта А-615):

«…О деталях трагедии на «Курске», конечно, они все знают…

Вот если б кто-нибудь проанализировал, как из чистенького курсанта потом получается такой вот адмирал.

Они загрузили на «Курск» учебную «толстушку», стоящую на вооружении с 1965 года.

Я был командиром БЧ-5 на С-169, на которой в 1963-65 годах от первого выстрела и до сдачи флоту проходили испытания этой торпеды. На Балтийском заводе в носовой надстройке нам установили торпедный аппарат больших габаритов, а все управление вывели в первый отсек. За период испытаний было много всяких историй, но главный мой вывод: торпеда с очень нежными потрохами. При малейшем ударе ее выгружали, везли на полигон и там проверяли. Однажды торпеда, приподнятая над тележкой, сорвалась с крюка крана – сразу же началась течь окислителя (перекиси водорода). Это просто беда, а не торпеда. Жена командира БЧ-3 с «Курска» говорила по телевизору, и я это сам слышал, что ее муж после погрузки этой торпеды ночью несколько раз бегал на лодку. Саша! Ты же знаешь, что ночью как минимум командир должен приказать, а старпом должен сделать запись о вызове офицера в вахтенный журнал! И еще: я хорошо знаю привычки командиров БЧ-3. Их днем-то на лодку не загнать, а чтобы из них кто ночью пришел, да еще и не раз – это из разряда «не может быть». Значит, с торпедой что-то не то сделали при погрузке или она уже такая была, что командиру БЧ-3 не спалось. Отчего произошел первый взрыв? Пролили они перекись на смазку. Уверен. Ее в торпедном аппарате хватает. А потом – взрыв, через развороченный торпедный аппарат забортная вода заполняет первый отсек, керосин из поврежденной торпеды вытекает, всплывает, плавает на поверхности воды и горит. Почему я так говорю? Потому что между первым и вторым взрывом, Саша, две минуты. Когда в начале 60-х на лодке у пирса в Полярном взорвался боезапас (командир – Толя Бегеба, командир БЧ-5 – Гена Якубенко), а лодка была проекта 641 – это восемнадцать торпед – так там от доклада «Пожар в первом отсеке!» и до взрыва торпед тоже прошло две минуты. При атмосферном давлении боезапас горит, но не взрывается, но если давление вокруг него повышено, он нагревается и рвет.

А со спасением ребят из кормовых отсеков – это просто черт знает что. Почему не было колокола? Почему не было вентиляции через выгородки ЭПРОНа? Элементарные вещи не выполнены! Почему? А потом, все эти разговоры о деформации комингс-площадки и люка – чушь! Комингс-площадка над люком девятого деформироваться не могла. У нее такое устройство, что все эти разговоры – это полный бред. И в деформацию люка я не верю. Деформированный люк пропускает воду. Она на такой глубине заполнила бы кормовой отсек за минуты. И воздушной подушки бы там не было. Люк – самая высокая точка отсека. Весь бы воздух ушел. Подчистую. И никто бы в этот отсек не вошел – там забортное давление было бы. А они потом всех ребят нашли в этом девятом отсеке. Это как? Так что деформированный люк – чушь. Я сам видел по телевизору, как норвежцы вскрыли люк, и из него столб воздуха вырвался. Откуда он там взялся, если люк деформирован? Он бы весь через щели ушел. А ребята жили несколько суток. Факт. Просто на высшие должности надо назначать только после проверки на детекторе совести. С этим у них беда, Саша. Очень большая беда. Кругом беда. Совести нет, а это не лечится…»

* * *

Зима. Утром я встал, увидел – за окнами снег. Пушистый. И сразу радостно как-то.

Мы жили на юге, и снег там выпадал редко. Можно было не ходить в школу, потому что снег– это непривычно, школа не приспособлена или что-то в этом роде, и всех отпускали домой. А мы играли в снежки. До одури. И все мокрые были, и никто не болел.

А потом мы жили на севере, и там зима была долгой. В редкие оттепели за окнами слышна была капель, и мы ели сосульки. Они свисали с низких крыш и козырьков над подъездами домов. Их можно было отломить.

Мамы за нами следили. Чуть чего слышишь:

– Опять сосульки ели!

– Нет! – говорили мы отважно. – Не ели мы сосулек!

А сосульки были очень вкусные.

Зимой мы кормили птиц. Воробьи и голуби ждали нас у самых дверей. Чуть поодаль сидели недоверчивые вороны. Они подходили потом, когда мы уже рассыпали хлеб и крошки.

А синички – те залетали прямо в ладошку. Они зависали ненадолго в воздухе, рассматривая то, что есть в руке, а потом стремительно исчезали.

Однажды синичка села мне на руку. Она склевала несколько крошек и отлетела в сторону. Крошки ей не понравились.

Она полетела к другим синичкам, которые были не так смелы и сидели на снегу поодаль целой стайкой.

– Ну, что там? – спросили они у смелой синички.

– Да так, ничего особенного! – чирикнула она им, и вся стайка сорвалась с места.

– Им сала надо дать! – сказала мне старушка на скамейке. Я ее совсем не заметил, такая она была маленькая и незаметненькая.

– Какое сало? – спросил я.

– Такое! Сало синички зимой едят! Чтоб согреться.

И я потом вынес сало. Синичек вокруг уже не было, и я прикрепил кусочек сала на веточке дерева под нашим окном.

Когда я отошел, к дереву полетела ворона. Она внимательно все обскакала и нашла оставленное мною сало.

* * *

Коля говорит, что я должен был жить на юге, на море, в Одессе, выращивать помидоры, черешню.

А я ему говорю, что здесь все вопреки, поэтому человек здесь испытывает необходимость все время защищаться. Тоска о солнце, о море – и вот вам проза.

* * *

Да, моя служба протекала на самом севере, куда я попал с самого юга. Говорят, что когда я пишу о севере, то я обвиняю его за холод, за ветры, за дожди, за пронизывание человека.

Что такое север как категория? Угроза ли это или это особые условия жизни, которые человека выявляют, подчеркивают, либо это фактор невыносимости?

Север, скорее всего, это условия жизни. Он так воздействует на человека, что человек не может не проявиться и не измениться. Человек проявляется и меняется.

Если человек был хороший – он станет еще лучше, ну а дерьмо станет еще дерьмее.

* * *

В начале 30-х годов, когда репрессии еще не коснулись интеллигенции, в ее среде шли разговоры о том, чем является Сталин для страны. Эмма Григорьевна в своей книге «Мемуары» приводит следующую характеристику. Она называет его не тираном, не кровопийцей, она называет его растлителем. Она пишет, что это свойство, которое проникало в цивилизацию, куда страшнее, чем все остальное. И от этого свойства нашей истории мы никак не можем избавиться.

* * *

Закон оказался отличным от закона ежедневных отношений. Все время возникает не то чтобы двойственность цивилизации в культуре, а такое положение вещей, когда некая сторона отношений подразумевается, но не видна, говорится, но не называется.

Коля говорит, что это след растления, в зоне которого Россия находилась с 1917 года, приняв террористов во власть. То есть мы все время сами себя растлевали. Мы все время имели очень сложно устроенную мораль – она не двойная, не тройная, но имеет какую-то подразумеваемую зону. Мы живем по очень сложным правилам. Мы знаем, что мы должны делать, но в законе этого нет, как нет и ни одного закона, который нормально бы читался.

* * *

Вот и отгремел саммит большой восьмерки; на Московском проспекте все подметено, цветы, появились шляющиеся прохожие и припаркованные машины.

То бишь жители возвращаются-таки в родные пенаты, несмотря ни на что. Да-ааа. чудно!

Говорят, что на Санкт-Петербург пролился золотой дождь.

А хорошо, если так! На меня, конечно, не упало ни капли, но все равно все это отлично – не я, так хоть город поживится.

Руководители государств отговорили свое, а антиглобалисты свое отвозмущались – и это тоже очень здорово.

Какой там был основной вопрос, кроме дня рождения тетушки Ангелы?

Там был основной вопрос – энергетическая безопасность.

Выглядит это все примерно так: одни спрашивают, другие отвечают:

– А вы будете хорошо себя вести?

– Ну что за вопросы?

– А вы там все приличные люди?

– Ну что за дела?

То есть всех интересовало: вот если мы протянем трубу, то по ней точно пойдет газ?

На что им отвечали, что мы-то – точно, а вот соседи у нас – прости хосподи!

«А и Б сидели на трубе». – Что было потом – всем известно, но хочется же гарантий.

Теперь это все называется энергетической безопасностью, а когда-то это все называлось энергетической зависимостью.

Все и сейчас зависят от всех, но хотят поменять терминологию.

Она всех не устраивает.

Должен вам сообщить, что полная независимость и, стало быть, безопасность энергетическая была в свое время только у Карлсона на крышах города Стокгольма. Там он нажимал у себя на пузе такую масенькую кнопочку, и за спиной у него начинал работать хитроумный моторчик с пропеллером, после чего он уже был готов лететь на все четыре матери.

Да, время уходит, нефть кончается, газ дорожает.

Весь мир теперь сражается за остатки и того и другого. Все, знаете ли, трубы тянут.

А через пятьдесят лет, наверное, тоже будет саммит, и посвящен он будет водяной безопасности. Там будут договариваться о том, кто и как будет поставлять по совершенно другим трубам пресную воду, и чтоб втихаря никто не распиливал льды Антарктиды и айсберги Гренландии, потому как к этому времени с энергетикой совсем почти разберутся – изобретут альтернативное топливо, и, стало быть, пора будет делить нечто иное.

А поиски альтернативных видов энергии уже вовсю идут, так что с трубами под газ самое время подсуетиться. А то ведь тянем-потянем, а когда протянем, то они скажут, что уже это все и не надо. Катастрофа. Только представьте себе: изобрели новый вид энергии – назовем ее «линейные волны» – и мир мгновенно поменялся; огромный высотный офис «Газпрома» опустел, всюду битые окна, люди с потерянным взглядом, в слезах и парше, садятся в недорогие отечественные машины и едут неизвестно куда побираться.

А ведь это картина на завтра, и есть уже репсовое масло, из которого добывают очень дешевое дизельное топливо с помощью некоторых устройств, и есть газ метан, который разлагают на углерод и водород, а последний поступает в реактор, где, соединившись с кислородом, получается. движение вперед.

А еще есть такая штука, как солнечные батареи – чего-то они пока дорогие очень, но и это преодолимо.

А есть еще опилки, в прошлом растущие по берегам Темзы, которые распадаются на газ и не газ.

И реакторы для биогаза есть, чтоб, значит, не все отходы со свиноферм в реки сбрасывать.

И ветряки давно имеются – наземные и подводные.

А на ниагарах можно поставить небольшие, незаметные для глаз вертушки, и они свет будут давать.

А прибой на Амазонке, когда река поворачивает и идет вспять – вот где мегаватты-то!

И уже можно заглубить один провод в землю (спросите у президента Буша), а другой оставить на поверхности и – о чудо! – ты полностью автономен, ты независим ни от кого, у тебя есть электричество, и в доме твоем отапливаются не только полы.

А насчет «линейных волн» я не зря обмолвился. Звонили уже мне из Грузии, именно из того места, где встречаются воды Арагвы и Куры, и где из-за горы и ныне видит пешеход столбы обрушенных ворот.

Так вот, звонили и говорили:

– Саша! Приезжай! Мы испытания проводим! Швейцарцы уже приехали! У нас пока получается пять киловатт! Из ничего! Но готовим установку на сто пятьдесят киловатт!

Слышите? Готовят. И ведь приготовят.

Так что самое время тянуть трубы, а народ самое время собрать, и чтоб они подтвердили, что не зря мы трубы-то эти несчастные всюду тянем.

Ведь безопасность, она же что на самом-то деле должна нам всем гарантировать?

Она должна гарантировать не только добычу и поставку, а и то, что у нас все нами добытое купят.

КУПЯ-АААТ!!!

По возрастающей цене.

* * *

Законы человеческие и законы совести разнятся. Совесть говорит с человеком внятными словами. Она говорит: «Ты не прав! Так нельзя! Ты поступил гнусно!»

Там нет второго толкования. Там нет такого: «Если ты это сделал, то, можно сказать, что ты поступил нехорошо». Там есть только: «Ты поступил гнусно!» – и никак иначе. Таков язык совести. Он прямолинеен.

* * *

А в законах человеческих всегда есть и второе толкование, и двадцать второе. И это не с семнадцатого года, как утверждает Коля, это издалека, иначе бы поговорка «Закон, что дышло» родилась бы после двадцатого года, а она появилась на свет значительно раньше.

Совесть говорит с нами на очень простом языке. Там короткая фраза, и эту фразу нельзя переиначить.

Совесть нельзя, а закон можно.

* * *

В законе нет конкретности, поэтому мир блатной превалирует над миром закона. Ведь если прокурор где-то заказывает, например, песню, то он заказывает «Мурку».

Или «Владимирский централ» – вот настоящая прокурорская песня.

Почему же он не заказывает песню про «мгновения»? «Мгновения, мгновения, мгновения!»

Потому что вор в тюрьме отсидел и отстрадал. И это конкретно. Сидел – страдал.

А прокурор не получил это от жизни. Он не оценен. Нет у него подтверждения тому, что он отстрадал.

То же самое происходит и с законом. Нет в законе того, что он, закон, прав. Нет однозначного толкования.

* * *

О литературных жанрах? Меньше всего я понимаю в литературных жанрах. Коля считает, что тот жанр, к которому я прибегаю сейчас, довольно странный, и, в сущности, он только недавно появился. Например, книга «Люди, лодки, море» ни к рассказам, ни к повестям, ни к романам отнести нельзя.

Может быть, это эпистолярный жанр. Это письма в одну сторону. Тут вроде бы собраны те письма, которые отправляю я. Придумано все, конечно, от начала и до конца.

Тут читатель размыт, как считает Коля, и в этом случае письмо, как стихотворение, подразумевает некую личность, которая перед тобой стоит, к которой ты обращаешься.

* * *

Ну да. Я человеку отвечаю. Я отвечаю ему даже на те вопросы, которые он не задает.

То есть этот человек для меня настолько конкретен, что я могу написать ему письмо.

Это победа лирического начала (это говорит Коля).

Коля считает, что в жанрах лирического начала, лирического способа изложения можно говорить очень серьезные вещи: анализ, конкретные катастрофы, случаи, публицистика. Оказалось, что человек в этом нуждается.

* * *

Человек вообще нуждается в участии. Я ему на пальцах растолковываю то, что ему объясняют и без меня, но очень витиевато. Ему объясняют все так, что он подозревает, что там кроется какая-то ложь. И он прав. Там есть ложь, фальшь. Это корпоративная ложь.

И правда там тоже корпоративная.

Правда – для своих, а ложь, в виде версий, для всех прочих.

Я ему не вру. Я высказываю свою точку зрения. Я не предлагаю ей следовать и ее принимать. Человек свободен. Я считаю его за полноценного собеседника.

* * *

У меня не один собеседник. Их масса, поэтому там есть перемежение стилей.

Я меняю свой собственный стиль. Я не боюсь его зачеркнуть, оборвать, но не боюсь и к нему возвратиться. Получается, что я говорю сразу со всеми. На разные голоса. Я меняю себе голоса. Это концерт. Человек читает, и ему не скучно, забавно. Он перескакивает с одного стиля на другой, и ему, человеку читающему, интересно, что же я придумаю дальше, как я вывернусь.

А я и сам не знаю, что же я придумаю, поэтому и мне тоже интересно.

* * *

Чтение дело не публичное. Оно дело внутреннее, интимное.

Даже если ты что-то читаешь вслух, то слова звучат по-другому. Это тебя раздражает, это тебе не нравится, к этому надо привыкнуть, если вообще это надо.

* * *

Растление – это двоякость. Оно допускает, что то, что ты считал плохим, не такое уж и плохое. Оно может быть не совсем плохим, не очень плохим, а если и попробовать, то и вполне хорошим, удобным, приемлемым, соблазнительным – стоит попробовать.

Это такая очень влажная среда. Там отсутствует сухость, отжатость.

А во влажности все произрастает.

Там даже не надо слов. Там можно по наитию. По глазам. На уровне интуиции. А при должном развитии интуиции законы не нужны. Нужен договор. Это договор крыс. Он не в зоне речи. Он из зоны недомолвок.

Растление – это центральная тема культуры. Писатель хочет внятности. Он хочет построить фразу, но читатель все равно понимает все не из слов, а из контекста, потому что русские слова не обязательны. Для писателя – такой простор, а для закона этот простор не годится.

Растление – это подмена ценностей.

* * *

На Руси всегда был витиеватый язык. Поговорили – полдела сделали. Не дело сделали, а поговорили. Поговорили – дальше можно ничего не делать, потому что сам разговор – это и есть дело. Можно только пообещать, и это уже будет считаться настоящей работой.

Интеллектуалы же в основном говорили. Они ничего не совершали, они проговаривали, создавали словесные формы, сиюминутные формулировки. Они ничего не делали до семнадцатого года, и после него они тоже ничего не делали и прекрасно существовали. Пошептались – и ладненько. Были, конечно, и те, кто решался на дело, на поступок, на действие, но их выкашивали.

И все понимали правила игры. Не делай – не выкосят.

* * *

Я пошел служить на флот, потому что там нет невнятности. Там, где вступил устав, там все конкретно. Не зря говорят, что устав написан кровью. Там шаг в сторону– кровь. Там нет двойного толкования. Устав выношен. Это правила жизни, иначе – смерть.

Растление возможно потому, что правила написаны так. Закон не стал уставом.

Его всегда можно переиначить. Устав переиначить нельзя. Он говорит: надо делать так. Не сделал – погиб. Пойдешь направо – погибнешь, налево – коня потеряешь. И по-другому никак.

Все же в языке. Русский язык прекрасен. Он очень хорош для поэзии. Слово допускает разночтение. Оно не конкретно. Конкретен только отклик на это слово. Человек откликается, и вот когда он откликается, он откликается в конкретных, коротких, внятных для себя формах.

Русский язык очень мягкий, глубокий. Это не язык жестких конструкций. Это не язык закона. Коля говорит, что поэтому на русском нет философии. Там нет категорий. Это молодой язык. По сути, он ровесник Пушкину и Карамзину. Это светский язык. Это язык говорения, милой болтовни, язык приватного письма, язык рассуждений. С ним все всегда застывало на середине пути. Ничего не доводилось до конца. Авось да небось. Только самоуничтожение удавалось довести до внятности. Русские – мастера самоуничтожения.

Это у них здорово получается. Можно ли это связать с языком? Можно. Это вообще связано с культурой, а она предполагает последовательные, связанные между собой события, а связаны они именно на основе слов, языка, внятности. Почему всем полюбилось слово «однозначно»? Потому что только его все и жаждут.

Культура – это последовательность, повторимся. Разорванность сознания неприемлема. Язык карнавала, язык переодевания – это только часть языка. Он не может быть всем языком. В карнавале сознания нет, есть действие.

То есть растление в языке? В великолепном, могучем, прекрасном, глубоком, мягком, молодом русском языке? Увы! Коля говорит, что русский язык, в отличие, например, от немецкого или английского, язык безоценочный.

– То есть невозможно его поставить в какие-то рамки? Он не может оценить сам себя? – спросил я.

– Может быть, ты и прав!

– То есть Сталин почти ни при чем? Он взял инструмент?

– Оказалось, что есть почва.

– То есть это с восторгом взошло?

– Это восходило и во Франции во время Французской революции.

– То есть революционная терминология – это ложь природы, которую взяли на вооружение. Это ложь, из которой сделали знамя и которое потом понесли по миру. И Сталин, растлевая, хотел отказаться от лживости. Растлением он боролся против лжи, которую сам же и порождал? Конкретное, омерзительное действие следовало воспринимать как норму. Мало того, этим следовало гордиться.

– Не только. Это воспринималось как священная истина. Она не может быть оспорена, она не может быть обдумана. Очень удобно жить в зонах, где нет мысли, где ты не даешь себе отчета, где ты плачешь и страдаешь невнятно, не напрягаясь, не говоря себе последние слова. Русский законник – это очень нелепая, комическая фигура. Русский скоморох – да! Страдалец – да! Самоубийца – да, это наше!

– Русское самодержавие все время выстраивало, выстраивало, выстраивало. Оно вводило чиновникам форму, оно строило их по разрядам, по чинам. То есть оно пыталось выстроить некую крепость, чтобы противостоять растлению внутри языка? Но все напрасно. Несмотря на все эти выстраивания, чины и формы – все рассыпалось в прах, в дым. Все и всегда. Крымская война – полное поражение. На своей земле. Николай Первый ожидал победы. Растление приводит к тому, что человек миф принимает за реальность. Он не может оценить сам себя, окружение, свою жизнь. Он не может подобрать для явлений правильные слова. Он понять их не может, и в результате он движется совсем не в ту сторону. Он приходит не в ту сторону и говорит: «Ба! Куда мы ушли! Неправильно все делали».

А почему мы неправильно делали? А потому, что не было слов, которые поставили бы, в конце концов, закон над всеми.

– Нет точки отсчета. Не сделаны очень простые вещи. Не установлено, например, число погибших в Гражданской войне, в репрессиях, при раскулачивании. Число погибших во Второй мировой войне тоже неизвестно.

– В океане лжи ты хочешь найти островок правды. Чтоб нарастить почву.

– Я хочу начала. С чего-то надо начать. Вот в центре страны лежит нечто. Это не тело. Это не мощи. Это нечто. А в русском языке НЕЧТО лежит рядом с НИЧТО. В русском сознании ничто и нечто становятся одним и тем же.

– Я понимаю. Человеку хочется найти что-то, чтоб зацепиться. Не утонуть в болоте. Россия в себя утянет всех. Придут гунны, мунны – кто угодно, и они станут русскими. Историю переписывали все. Ее переписывали и во времена фараонов, и до, и после. Это было не российское, это было общечеловеческое, но потом, как-то медленно, все перешли к закону, или они хотя бы делают вид, что они отказались и что все равны перед законом, а Россия – нет. Надо начать. В законе хотят однозначности. Од-но-знач-но-сти. Одного значения. Не пятидесяти значений для одного слова, а одного. Не хотят интонации, когда в зависимости от нее ты или спрашиваешь, или отвечаешь, или утверждаешь, а хотят определенности. Все возвращается к русскому языку. Вот почему высшие иерархи русской православной церкви обращаются к пастве и почти поют слова? Потому что пение повышает статус языка. Пение делает его более значимым и… однозначным. Слова в песне приобретают большее значение. Пропой: «Ка-ва-лер-гар-да век не-до-лог…» – и ты замрешь от восторга – вот оно: недолог. А теперь произнеси это без пения: «Кавалергарда век недолог» – ну и что? Ну недолог, правильно, ну и дальше-то что?

Вот почему мы начали разговор с Эммы Гер-штейн? Потому что там вкусный язык. А почему там вкусный язык? Потому что он необычайно точен. Слово не выбросишь. А почему он точен? А потому что она таким образом бежала растления.

В языке существуют области, которые делают его конкретным – это вкусный должен быть язык. Для этого писатель находит слово и ставит его рядом с другим словом – и все, родилось, не разорвать. И это словосочетание воспринимается, как открытие.

«Клепаный Кулибин!» – это уже не изменить. Он теперь всегда будет клепаным, этот несчастный Кулибин. Вот она неизменность. Вот она борьба с растлением – сделайте язык вкусным. Эмма Григорьевна Герштейн боролась с растлением по-своему. Она делала язык вкусным. И НИЧТО никогда не станет НЕЧТО.

Это начало отсчета.

Да, растление внутри языка – это верно, как верно и то, что сам язык борется с растлением.

* * *

Зимой я одевал моего маленького Сашку в кучу одежек. Одна на другую, одна на другую – сверху комбинезон.

Сашка сопит, ему неудобно и жарко. Он торопится на улицу. Там нас ждут санки и горки. Мы идем кататься.

В комбинезоне кататься легко – если санки перевернутся, то дальше Сашка катится уже без них на попе. Это очень удобно. Вот только писать неудобно.

– Хочу пи-пи! – говорит мне Сашка строго. Он уверен, что я существую на этом свете только для того, чтоб ходить с ним гулять, а потом расстегивать ему комбинезон на морозе, если он захочет «пи-пи».

Ну что тут поделать? Мы отходим от горки в сторону, и там я ему все расстегиваю, а потом копаюсь, копаюсь, копаюсь в том, что на нем надето, нахожу наконец то, с помощью чего мы будем делать «пи-пи», достаю это все и держу.

А он не писает.

– Ну что же ты? – говорю я Сашке.

– А ты, что ли, не знаешь, что надо подождать? – говорит он мне.

Так что мы еще какое-то время ждем, и только потом писаем.

Сложное это дело. Особенно зимой.

* * *

На севере человек сразу виден. Сразу становится понятно, что с этим можно куда-то пойти, а с этим лучше никуда не ходить, а вот с этим лучше завязывать отношения.

На севере все крайнее: метель может превратиться в пургу– причем за пять минут, а цветы там вырастают невероятных размеров.

Там обычный одуванчик может превратиться в огромный куст. А все потому, что у одуванчика очень мало времени.

Там у всех очень мало времени. И за это время все должны прожить жизнь.

Там все на полную катушку живет. И одуванчик, и люди.

* * *

Только без жертв! Я вас всех просто умоляю, только без жертв. Я понимаю, что праздник, я понимаю, что День ВМФ, но если это только возможно, чтоб все были здоровы.

Чтоб все были здоровы, веселы.

И чтоб ничего не гакнулось, вжикнулось, кикнулось, гикнулось. Чтоб, значит, не у пирса.

И в открытом море, если, не приведи Господи, кто-то все еще там находится, чтоб у него все тоже было хорошо и здорово.

А то я уже устал, ребята! Вас как только выпустишь в пучину, так и жди. Вы на министра обороны своего посмотрите. Вы посмотрите в его измученные очи. Это же надо сострадание иметь. Он же когда говорит о том, что мы все технику новую «уже вот здеся вот» получили, он же верит во всю эту ерунду. Мужика-то пожалейте. Все же тело испещрено морщинами. Зачеркнуто все (оно) вдоль и поперек. Он же радости ждет. И счастья. Он его неймет. Он же его жаждет, алчет, ищет. От каждого дня. Особенно от дня праздничного. Такого, как День ВМФ. А когда-то?

Вспомните, как было когда-то!

Все гуляют, все в белом, выглаженном, новом или сильно стиранном, но с любовью.

А на Неве корабли. Выстроились.

Испытание для них это, конечно. Это ж надо было в Неву войти, ничего не погнув ни себе, ни людям, а потом надо было на бочки встать при стремительном течении окружающей воды.

Но вставали! Но проходили! Же!

Конечно, считалось, что у всех праздник, а мы опять, как последние кочегары, но вот эта общая атмосфера, когда народ за тебя и с тобой – это, братцы, дорогого стоит.

А воздух-то какой был тогда над Невой? Воздух-то, воздух! Полной грудью его, полной грудью, и чтоб задохнуться, чтоб много его было, через край и с избытком.

Боже! Боже-ж-ты-мой!!! Так бы дышал и дышал. Тысячу раз.

Над Невой многое чего тогда было, но запомнился только воздух, пахнущий свежестью, ветром, морем. Хотя морем, конечно, оно всегда вроде пахнет, но в эти мгновения он был по-особому свеж.

Много воды утекло с тех пор, и флот на реке Неве уменьшился с крейсера до эсминца, и так он поступил не только на этой реке.

Можно даже сказать, что не сам он так поступил, а поступили с ним.

Но не будем о сегодняшнем, не будем о грустном!

С праздником вас всех и. чтоб все были здоровы!

* * *

– Надо трудиться! – говорит мне бабушка. Мне пять лет, и мы с ней беседуем о труде.

– А что такое «трудиться»? – спрашиваю я.

– Трудиться – это значит выполнять какой-то труд, – говорит мне бабушка.

– А что такое труд? – не унимаюсь я.

– Труд – это когда ты что-то делаешь полезное.

– А если я ем мороженое – это будет труд? Бабушка видит меня насквозь.

– Нет. Это же не полезное. Мороженое тебе нравится. А труд – это то, что может и не нравиться.

– Зачем же тогда делать то, что не нравится? Бабушка думает, потом говорит:

– Труд—это то, что надо делать каждый день: надо пол подметать, надо обед готовить, надо стирать, выносить мусор, мыть посуду. Вот папа и мама работают, зарабатывают деньги, приносят их домой, а мы с тобой ходим в магазин, покупаем продукты, убираем и готовим обед. Все трудятся.

– И даже Сережа с Валерой?

Сережа с Валерой – это мои младшие братья. Сереге четыре года, а Валере два, и он все рвет и портит.

– Нет, – говорит бабушка, – они еще маленькие, но они будут смотреть на тебя и со временем тоже будут трудиться.

– А когда это «со временем»?

– Через год начнет трудиться Сережа, а Валера – через два года.

– А год – это скоро?

– Нет. Вот недавно был Новый год, а потом пройдет зима, потом настанет весна, потом будет лето, затем – осень и снова зима и настанет еще один Новый год. Когда все это происходит, говорят: «Прошел год!»

– Так долго?

– Да. А пока все должны трудиться.

– И я должен?

– И ты.

– А если я не хочу?

– А если ты не хочешь, то тогда папа и мама будут делать то, что должен делать ты, и у них меньше времени останется на то, чтобы зарабатывать деньги, а значит, они меньше их получат, и потом они купят тебе одно мороженое, а не два. Понятно?

– Понятно. А если я захочу три мороженых, то я должен буду еще больше трудиться?

– Правильно. Ты должен мыть посуду, смотреть за младшими братьями, убирать свою кроватку и подметать. Чем больше хочешь получить, тем больше надо трудиться.

– Знаешь, бабушка, – сказал я, – я так тут подумал, что мне и одного мороженого хватит.

* * *

В связи со скандалом в Эрмитаже спешу заявить следующее: нашего самого главного хранителя всех искусств тоже подменили!!! Это печальнейший клон, а подлинник давно уже томится в изгнании.

* * *

Тут Зурабов ребенка усыновил. По телевизору как-то вскользь об этом упомянули. Мой любимый персонаж Мамед в таких случаях говорит: «Пусть меня-да тожи усыновит-ээээ!»

Я считаю, что это почин. Что это начало. Что вот оно, большое, как глоток.

А Дима Муратов считает, что это все операция по поправлению имиджа.

– Он его усыновил, – сказал Дима, потом подумал и добавил: – а потом съест!

* * *

Умер Андрей Краско. Тот самый, что играл

Янычара в «72 метрах». Мне звонили и говорили, что соболезнуют. А я говорил, что я же не родственник, а мне говорили: «Ты отец Янычара, а Янычар умер».

* * *

Мы почти каждый год ездим на Грушинский фестиваль. Дима вместе с Серегой Курт-Аджиевым нанимают корабль со скромным названием «Навигатор», и вперед. Только в прошлом году не поехали, потому что помешали нам незапланированные роды. Амелин рожал. Точнее, рожала его жена, конечно, но по степени переживания было понятно, что в этом процессе и у него не последняя роль.

А без Саши Амелина, народного артиста, между прочим, России, нам на Груше делать нечего. Это как-то всем очевидно, так что не поехали мы в прошлом году.

Обычно мы там – на поляне, где все поют, и не появляемся. Мы сидим на корабле рядом в протоке, и у нас свое представление и песни. Представляет нам все это народный артист (все прочие на подхвате), а поют приходящие девушки.

Девушки пришли и здорово пели, после чего Дима Муратов кричал, что вот это голоса, вот это да, и что он влюбился, а потом он спустился вниз, в каюту, и тут же, не приходя в любовь, уснул.

Ильметову, как бывшему, бывшему, бывшему, но все еще генералу, спели «и бразильских болот малярийный туман», Саша Шулайкин все время искал и разливал водку, а Саша Новиков все время молчал и смотрел на нас.

А Амелин продолжал издеваться над Сере-гой, который от усталости совсем сомлел и только кивал на все его нападки. Изредка он переключался на Володю Колосова – героического изготовителя всех шашлыков, а Колосов, оторвавшись от еды, переключался на Амелина, а потом они воровали друг у друга анекдоты и рассказывали нам каждый свой вариант.

А Серега очень устал, потому что был организатором, и на нем все это висело до последнего момента: продукты, корабль, согласование, пропуска, опять продукты и вино.

Когда я прилетел в Самару, меня встречали Люда и Иваныч на машине. Сначала мы поехали за пропуском на Грушинский, а к ночи уже приехали к Сереге домой, где и застали этих двух страдальцев – Серегу и Амелина. Они, конечно, кушали.

– Вы кушать будете? – спросили нас эти сволочи.

Наевшись, мы с Людой подобрели ко всему сущему. Все сущее в этот момент решало, где я буду спать и где будет спать Амелин. Амелин звал меня с собой в новую квартиру, а Серега говорил ему, чтоб не только я, но и чтоб он тоже оставался ночевать – ему постелют на полу, ни одна кровать не выдержит его храпа, потому что нельзя же лезть за руль, если ты выпил.

– Ты с ума сошел! – кричал Амелин. Когда Амелин разговаривает с Серегой, то он возмущается и кричит. – Я привык спать в своей квартире!

Утром мы ему позвонили.

– Ну? – сказал Серега.

– Ты представляешь, – начал свой рассказ Амелин, – я спал в театре, потому что эта зараза соседка так закрыла наш предбанник, что я не смог в него попасть до трех ночи! Так и не попал! Поехал спать в театр! Представляешь?

– Представляю! – сказал Серега. Народный артист в три часа ночи врывается в театр.

А все потому, что он жить не может без театра – походит, походит по городу – и бегом назад в театр, назад к искусству, а все потому, что все это вокруг – театр, как утверждал один знакомый нам всем классик.

Так что на Грушинском было весело.

* * *

На севере люди если гуляют, то до утра, если трудятся – то это не вынимая; если ходят в море – то это триста дней в году.

Или они пьют с утра до вечера, и ничего с ними не бывает, потому что те, у кого бывает, давно уже умерли. Так что с ними ничего не случается.

А если и случается, то это что-то такое – сверхъестественное, космическое.

Это место не для полумер. Тут все по полной мере и всегда с перехлестом.

* * *

– Бабушка! – спросил я. – А что такое семья?

Мне было пять лет, и на все мои вопросы отвечала бабушка, потому что все же работали.

– Семья – это мы: твои мама, папа, я, ты и два твоих брата.

– А правда, что «семья» означает, что это как «семь раз я»?

– Ну, можно и так сказать, – задумалась бабушка. – Ведь мы же все друг другу родные люди. Мы очень похожи друг на друга, и можно сказать, что все мы как семь одинаковых людей. Правда, нас только шестеро. У нас нет дедушки, а в других семьях есть и дедушка. Вот и получается: папа с мамой, дедушка с бабушкой и три ребенка. Поэтому и «семь-я».

– Но я же на тебя совсем не похож! – сказал я.

– Как это не похож? – подвела меня бабушка к зеркалу. – Смотри – одно лицо!

– Да нет же! – смутился я. – Ты же бабушка, а я – мальчик.

– А мы похожи не потому, что я бабушка, а ты – мальчик. Мы давно живем вместе и понимаем, когда кому-то из нас тяжело или кто-то устал, и тогда мы просим всех вести себя тихо, чтоб человек отдохнул.

– А Валерка не ведет себя тихо!

– Это потому что он еще маленький, ему всего-то два годика, но если ты будешь вести себя тихо, то и он будет. Он же берет с тебя пример. Ты для него – старший брат. Он во всем тебе подражает. Разве это не заметно?

– Не очень. А Сережка мне тоже подражает?

– И Сережка.

– А почему он тогда со мной дерется?

– А потому что он только на год тебя младше и не всегда согласен с тем, что ты старший.

– Вот я ему дам посильней по шее, чтоб он понял наконец, кто из нас старший.

– А разве папа тебе дает по шее, чтоб ты понял, что он старший?

– Нет.

– Как же он без этого обходится?

– Не знаю. Как-то обходится.

– И тебе надо подумать, как без этого обходиться.

– Я подумаю, бабушка.

Я подумал, но через полчаса мы опять с Сережкой дрались.

А все из-за того, что он взял мои игрушки.

* * *

В море много загадочного. Акустики слышат разные звуки. Есть знакомые – корабли, киты. Касатки очень болтливы. Они и с лодкой разговаривают. Все пытаются пообщаться. А еще они очень любят кататься на носу лодки, идущей в надводном положении.

А еще в океане бывают совершенно непонятные звуки. Будто кто-то отслеживает твое движение и приветствует тебя. Будто квакает кто-то. Их называют «квакерами». Кто они – никто не знает. Сначала думали, что это американцы нас засекают, а потом – ну не может американский буй перемещаться в океанских глубинах со скоростью двести сорок километров в час. Так и решили, что это кто-то еще. Они тоже пытаются поговорить с лодкой. Заходят справа и слева, меняют тональность. Как-то я спросил у акустиков:

– Кто это?

– Квакеры.

– А кто это «квакеры»?

– А кто их знает!

* * *

В середине 80-х наши лодки стали приходить помеченные. Сверху будто белой краской облили. Но это была не краска. Это были ске-летики планктона. Он забивался в поры резины – срезаешь слой, а белая краска внутри, и надо менять весь лист резины. Сначала говорили, что лодку обнаружили американцы, а потом приехала наука, взяла образцы и только руками развела. Такое впечатление, что планктон спасался от какого-то очень сильного облучения – будто луч бил сверху.

Он забивался в поры резины и там умирал.

* * *

А однажды мы шли в Атлантике на глубине сто метров. У меня есть два датчика радиоактивности по забортной воде. Они показывают активность забортной воды. Один грубый – на пятьдесят рентген, а другой – почти в десять раз более чувствительный. Так вот они оба сработали. Я доложил в центральный: идем в радиоактивном поле.

Мы шли так более часа. Потом датчики смолкли. Может, радиоактивность на нас сверху вылили? Может, и так. В Атлантике сливают иногда.

Но только какие же это тогда должны были быть количества отходов, чтоб по ним целый час идти, да еще и на глубине ста метров?

* * *

Есть у нас в стране орган, который отвечает за ум. Во всей державе. Он так и называется «Ума».

А плоды у этого ума должны быть следующие – ума-заключения.

В виде законов, конечно.

Законов, постановлений, предписаний.

Они сыплются на нас, как перезревшие орехи с пальм, а мы их подбираем и так питаемся.

А орехи те всегда свежие, вкусные, приятно пахнущие.

Вот и недавно прилетел один орех. Наивкуснейший.

Надо, видите ли, всем сдать назад водку в бутылках и вино, чтоб их отвезли на «КАМАЗах» и по железной дороге через все часовые пояса на заводы, там разгрузили и поставили на них новые акцизные марки, а потом опять погрузили и отвезли все это обратно и на те же прилавки выставили. О как!

Во всей стране, между прочим.

Эта процедура, а лучше сказать, операция, я думаю, вполне потянет на книгу рекордов Гиннеса. Это ж все равно что на бегу коня подковать – или с подковой в руках останешься, или с копытом.

Или вот еще вам пример, чтоб вы лучше все это ощутили. Представьте себе цветение кораллов где-нибудь у берегов далекой Океании. Каждый коралл испускает яйцо и оно, смешавшись с остальными яйцами, окрашивает воды в молочный цвет. А теперь надо выловить все эти яйца и вернуть все эти яйца кораллам, чтоб они их перемаркировали.

М-да! Тут уж без коллективного разума никак не обойтись.

А еще у нас есть один орган, который хочет проникнуть в каждую кружку со спиртом.

Он и лицензии будет раздавать.

Установленного свойства.

И чтоб, значит, все-все через него проходили.

Все-все.

Есть у тебя хоть капелька спирта – в лекарствах там или в креме для лица – бегом сюда, регистрироваться.

О сколько сразу!

И ведь самое удивительное, сбой получился. Затор. На прилавках– ни вина, ни водки.

Да и регистрироваться со спиртом парфюмеры что-то не торопятся.

Уже, считай, месяц. А скоро будет два.

И я тут сразу поинтересовался: как у нас идет дело с вызреванием гражданского общества? Частенько у меня возникает желание на это мероприятие посмотреть. Мне даже сон приснился: прихожу в комнату, а там мужик.

– Как, – говорю, – у тебя с созреванием гражданского общества?

– Щас поглядим! – отвечает он мне важно и наклоняется куда-то под стол и достает оттуда какой-то зародыш извивающийся.

А у него, у зародыша этого, уже и руки, и ноги имеются.

Вот только вместо головы шишка.

– Видать, еще не дозрел! – говорит мне этот тип, внимательно осматривая несчастного. – Надо назад сажать!

– Куда сажать? – спрашиваю я в совершеннейшем ужасе.

– В матку, конечно, куда ж еще-то? Пущай дозревает! – и хлобысь его под стол, где зародыш сам от удара об пол оправляется, а потом сам же и матку находит, к которой и присасывается.

Так что вызревание-то идет.

Скоро и возмущение начнется.

Вот некоторые, там, наверху, уже начали возмущаться – народ-то безмолвствует, а у них поток прекратился.

Поток-то не только же водяной бывает.

Он бывает иного, могучего свойства.

И он тоже может прекратиться, когда вот так отпиливается не только сук, но и полноги с яйцами.

* * *

Старпом утром перед строем говорит кому-то: – Вы, как это принято у русских, сперва пернете, а потом обернетесь!

И сейчас же все – и русские и нерусские – принимают такое выражение лица, по которому видно, что они вспоминают что-то, вроде сравнивают – так или не так, а потом у всех на лицах появляется одна и та же улыбка: так.

* * *

У меня два брата. Зовут их Серега и Валерка. Мне пять лет, Серега младше меня на один год, а Валерка – на три. Живем мы с мамой, папой и бабушкой очень дружно, если только, конечно, Сережка со мной не дерется.

А дружим мы с Толиком. Толик – это наш сосед. Он очень добрый и очень большой. Ему почти пятнадцать лет.

А добрый он потому, что никогда нас не задирает и не дает нам подзатыльники, даже когда взрослых рядом нет.

А Славик злой. Он тоже наш сосед, и ему тоже пятнадцать. Он мне как-то так врезал, что у меня в глазах потемнело. Я тогда ему ничего не сказал, потому что совсем от него этого не ожидал. Просто я шел мимо, и никого на лестнице не было. Тут он мне и дал по затылку, а потом улыбнулся гадко и говорит:

– Давай вали отсюда, а то еще получишь!

Я тогда очень сильно плакал. Только я плакал так, чтоб никто не видел. С тех пор я решил, что когда я вырасту, то первым делом убью Славку. Сильно я его ненавидел.

А Толика мы все любили. Он приходил к нам домой, и мы устраивали там-тарарам, как говорила наша бабушка, потому что мы на него набрасывались все втроем, хватались за его шею и висли на нем, а он нас таскал по комнате и смеялся.

За это мы его и любили. Он с нами играл. Вот только про Славку я ему не рассказывал. Он бы меня защитил, конечно, если б я ему все рассказал, но я решил, что я сам должен за себя постоять.

Как-то на лестнице я шел с Серегой, а Славка стоял у окна, и на этот раз от него досталось Сереге. Серега сразу заплакал, а потом бросился на Славку с кулаками.

И я тоже бросился, потому что Серега же мой младший брат, и я должен ему пример подавать, хоть мне и было тогда очень страшно.

Вернее, я не помню точно, было ли мне тогда страшно, потому что не успел сообразить. Как только Серега заревел от обиды, так во мне что-то внутри случилось, и я даже не вспомнил, что я Славку боюсь.

Я просто на него набросился.

Ну и досталось нам обоим.

Зато я потом Сережке сказал:

– Никому не рассказывай, ладно?

– Ладно!

– Не бойся его. Я когда вырасту, то все равно его убью, потому что он злой.

А Серега мне сказал тогда:

– Я тоже хочу с ним драться, когда вырасту. Вместе мы его убьем гораздо быстрее.

Много времени прошло с тех пор. Мы выросли и разъехались кто куда.

Как-то я встретил Славку на улице. Он меня, конечно же, не узнал, а вот я его узнал сразу.

Вот только был он уже гораздо меня слабее, поэтому я и не сказал ему ничего.

Просто посмотрел ему вслед.

* * *

Говорим о телевидении.

Коля говорит, что там сама шутка перестала быть шуткой ситуации.

Она стала сальностью.

Расшатывается территория доступного. Шутка стала зоной шокирования.

Я сказал, что им хочется играть на всей клавиатуре. Им нужны то басы, то высокие ноты. А потом неизвестно откуда врывается дискант. Кто-то вопит.

Это перестало быть вкусностью, языковым деликатесом. Это не из области языка.

* * *

У нас же скоро что? У нас же скоро не один праздник, а целых два.

То есть сперва морячки свое отпразднуют, а потом десантники.

Общим в этих двух славных датах будет то, что все напьются, а различие в том, что морячки обычно пьют тихо и редко кого по дороге задевают, вот только ходят везде и на радостях обнимаются.

А с десантниками все обстоит немножко не так. Эти могут рынки погромить в борьбе за чистоту русской нации или в самом крайнем случае все скамейки в парках попереломать.

Долго я думал: ну в чем тут разница?

Сначала я грешил на прыжки с парашютом.

Мол, пока летишь до земли, в организме все меняется.

Потом я решил, что это все от ломки кирпичей с помощью головы.

Как только голова с кирпичом встретится – так, считай, пропало.

Сильно на нее кирпич влияет, думал я.

Но потом я, кажется, понял, в чем тут дело.

Дело в восприятии жизни. Моряк эту жизнь воспринимает как большой подарок. Поэтому его в нетрезвом состоянии на этой планете радует все– русские, нерусские, черные, зеленые. А также его радуют: солнце, небо, вода (если с берега), птички, фонтаны, женщины, девушки, бабушки, дети.

Просто пережил он в море очень много. Пережил и понял, что природа все равно старше и сильнее, и спорить с нею не стоит. Надо просто выстоять и не переть на рожон. Так что для него встреча с землей – это счастье. И в нетрезвом состоянии во время праздника он опять переживает то самое счастье, что он когда-то на службе испытал.

Ему не надо доказывать ни себе, ни людям, кто тут круче всех.

А десантникам надо.

Они все время сомневаются, вот потому каждый праздник для них все начинается с самого начала.

* * *

Да, это история катастроф. История флота – история катастроф.

Человек, идущий в армию, в каком-то смысле обречен. Коля говорит, что он обречен об этом постоянно думать. Раньше об этом не очень говорили, потому что это считалось объектом некой доблести. Клан рыцарей. Они могут только умирать. Это их основное право.

А теперь клан рыцарей еще и заговорил. И оказалось, что, кроме того, что рыцарям позволено умирать, о них еще и забыли, бросили, предали. И вообще их давно рыцарями никто не считает, и это только они между собой еще считают себя рыцарями, а те, кто их посылает на смерть, те считают их не поймешь чем, за галочку считают, за лишний рот.

Подумаешь, рот. Его и потерять не жалко.

* * *

Оно же все равно вспоминается, и все спрашивают: «Почему?»

Они через пять лет спрашивают, и через десять лет.

* * *

Государство – это танк. Даже если у него отвалилось одно колесо, он будет ездить, потому что если он остановится, то все поймут, что он давно помер. Для него потеря колеса ровно ничего не значит. Он считает, что у него есть колесо.

То есть потеря флота ничего не значит. Государство считает, что у него есть флот. У него вместо колеса давно вращается какая-то втулка, а оно считает, что это колесо. Самому государству важно только государство. Вот и все.

«Вот вам в рот ручку от зонтика!» – это если цитировать самого себя.

* * *

Нет, я не плохо думаю о петербуржцах. Просто так город влияет на людей. Здесь все влияет на людей – климат, погода, север, ветер. Но город – особенно. Он же огромный. Он давит. Колонны – ужасающей величины. Дворцы. Колоссальные потолки, барельефы, кариатиды. Человек здесь маленький и цена ему – чуть.

Рядом со зданием Александринского театра ты какой? Да никакой. Любой конь на крыше больше тебя. А больше – значит ценнее. Это же империя. Империя превыше всего. И все превращается в символ империи. Если корабли – то самые-самые, если подводные лодки – то больше уж и в мире-то нетути. То есть человек как символ империи всегда проигрывает. Он на последнем месте.

* * *

Люди всегда путешествовали. И много-много лет назад они садились на лодки и отправлялись в дальние страны. Они отправлялись по морю или уходили по земле с караванами на лошадях, верблюдах, слонах или же шли пешком.

Они хотели дойти до края земли. До самого края Ойкумены, как они тогда называли Землю.

Их манило неведомое.

Они открывали другие города и страны, людей и животных. Они пересекали океаны и моря. Они шли через леса, пробирались, продирались сквозь джунгли, поднимались на высокие горы, спускались в ущелья и кратеры потухших вулканов.

Они шли через пустыни, их мучила жажда. Они замерзали в снегах, их заносило снегом, принесенным злой пургой, их терзала колючая вьюга.

Они шли сквозь могучие штормы и вихри, сквозь огнедышащие самумы и смерчи, сквозь пыльные бури.

Они поднимались на седые от времени и соленых ветров пирамиды и опускались в мрачные подземелья. Они стояли на вершинах неприступных гор и спускались вниз по быстрым рекам. Они видели гигантские водопады, когда огромные массы воды низвергаются со стометровой высоты вниз.

Они видели великие озера, похожие на моря, и моря, за которыми открывались океаны.

Они огибали неистовую Африку и непримиримый мыс Горн. Они дошли до самой Огненной Земли и открыли Америку.

Они добрались до Индии, до Китая и Японии.

Они открыли Австралию и Индонезию. Они попали на Северный полюс и в Гренландию. Они добрались и до Антарктиды. Они видели айсберги в океане, которые сверкали на солнце. Они встречались со льдами, которые грозили затереть, раздавить их суда.

Они видели плавучие острова, которые они принимали за сушу.

А ночью море загоралось от множества светящихся рачков. Оно переливалось и вспыхивало дивными огнями.

Они попадали в плен к туземцам и выбирались из плена.

Они пили сок кактусов и ели жареную саранчу.

Они возвращались и рассказывали о своих приключениях, и тысячи новых путешественников после этих рассказов снова пускались в путь.

* * *

Я же после училища на флот пришел. И пафос с меня сполз, как позолота с церковных залуп.

Пули у нас не свистали. У нас смерть иного рода. Хоть и рядом она, но все-таки над ней можно поиздеваться немного.

* * *

Моряк не может быть пафосным. Он может быть только смешливым, ироничным. Это такой способ защиты – пришла смерть за тобой, а ты веселый, и не признала она тебя. Так ни с чем и ушла.

* * *

У нас все время шутят. Моряки с «Комсомольца» даже на плоту шутили. В ледяной воде. Ждали смерти и шутили.

* * *

Дорого ли там стоит жизнь?

В отношениях между людьми – дорого. Люди могут побежать, прыгнуть в прорубь, вытащить.

Низкая ли это оценка собственной жизни?

Наверное, да. Это жертва. Для собственной жизни это угроза. Но люди там меньше всего думают о том, что их жизни что-то угрожает. Полно же военных, а их жизни все время что-то угрожает, поэтому они на это обращают очень мало внимания.

То есть для военного человека жизнь не представляет большой ценности?

Все зависит от обстоятельств. Для военного она представляет ценность, но все время происходит выбор. Ты за какой-то очень малый промежуток времени должен для себя его сделать. Это как в шахматах: мы теряем эту фигуру, эту и эту, но мы выигрываем здесь, здесь и здесь. И твоя жизнь – такая же фигура. Она не больше остальных. Поэтому ты бросаешься и делаешь то, что надо. Это заложено. Это внутри. И если человек с севера появится здесь, на улицах Москвы или Петербурга, и он увидит отвратительную сцену: например, милиционер на улице бьет кого-то, то первое желание – это защитить. Все равно кого. А второе желание – убить милиционера. И он будет страдать, отойдя в сторону и не вмешавшись, оттого что он не защитил, и оттого что он не убил милиционера. То есть самое жгучее желание – оторвать башку.

В военного – защитника людей – это очень сильно и глубоко вбито.

Но на севере и гражданские ведут себя как полувоенные. Там полувоенная жизнь.

То есть гражданский моряк здесь не совсем гражданский. У него полувоенная организация. Ты в любой момент должен знать, где ты: где ты находишься, и что ты: что ты делаешь. Потому что любой шаг в сторону сопряжен не только с твоей собственной гибелью, но и со смертью тех людей, которые рядом.

* * *

Был такой фильм «Не промахнись, Асунта!». Утро. По штабной палубе идет огромный флагманский механик. В проходе никого, кроме меня. Поравнявшись со мной, он наклоняется и тихо говорит мне: «Не промахнись, а сунь-ка!»

* * *

Это механик всегда чего-то изрекал. Причем в самой торжественной обстановке – панихида какая-нибудь или партийное собрание – от него можно было услышать: «Обжегшись на молоке, дуешь на корову!» или «Копать – не резать! Сделаем для веселья!» и «Не так черт страшен, как его малютка!»

По молодости я думал, что это у него легкая форма помешательства, а потом вдруг поймал себя на том, что, получив звание капитана третьего ранга, вдруг изрек: «Сколько волка ни корми, а у слона толще! Свершилось, яйца царя Мидаса! Теперь в благодарность хорошо бы полизать вверенную нам матчасть!»

* * *

Высокопрофессиональные люди – это их личное дело.

Нет такого человека, который сказал бы вслед за французским королем: «Государство – это я! Мне это надо!»

Вот был Петр Первый – одни говорят, что он был великий, другие говорят, что он был негодяй. Но Петр Первый мог сказать: «Мне это надо! Мне нужны люди! Мне нужны люди, которые думают о России!»

Ему нужны были и умные, и специалисты.

А здесь, если ты специалист, то это нужно только тебе, и нужно только для того, чтобы выжить на очень коротком промежутке времени.

Профессия – за те деньги, за которые ее покупают, – это не товар. Это хобби.

Кто же платит за хобби? Только тот, кто им увлечен.

Профессию не создают. И в советские времена ее не создавали. Это иллюзия.

Были какие-то минимальные знания общего порядка.

* * *

Придя на флот, ты должен был переучиваться. Ты каждый раз начинал с нуля.

Тут ценились люди, способные начинать с нуля.

Способность не сойти с колес оттого, что ты полный ноль; способность подняться после этого удара – а это удар; способность быстро восстанавливаться – вот что ценилось.

Способность выворачиваться, поворачиваться, переворачиваться – как это делает кошка, которую сбросили с балкона, как черепаха, которую положили на солнцепеке на спину.

Это способность познавать. Не иметь сумму знаний, а иметь способность к обучению.

В любых условиях и вовсе безо всяких условий – урывками, рывками, на ходу, на бегу, без сна, без еды и воды, в опасности, когда качает, болтает, бросает с волны на волну.

Блюешь и учишься – примерно так.

Через пять лет непрерывного хождения в море ты должен быть специалистом.

При недосыпе и недожоре.

* * *

Мне очень хотелось произвести впечатление, сначала на бабушку, потом на маму с папой, а потом и на всех в школе.

Без учения это нельзя было сделать. Надо было что-то знать такое, чего не знают все остальные. Тогда им с тобой было бы интересно.

А это надо было только выучить или же прочитать.

Я немедленно научился читать и стал читать все подряд. Я читал о путешествиях, приключениях, о дальних странах, о вулканах, о водопадах, о животных и растениях, о Земле, о Солнце и других планетах.

Я читал о великих открытиях.

Когда я читал, я попадал в удивительный мир. Я дрался вместе с Томом Сойером и дружил с Гекльберри Финном; я мчался сквозь дебри Африки, я плыл вместе с Колумбом и Васко да Гама; я бился вместе с русскими витязями на Калке и стоял под стрелами вместе с героями Трои; я замерзал, я тонул, я задыхался, я болел, меня трясло в лихорадке, и все это вместе с героями Жюля Верна.

Конец ознакомительного фрагмента. Купить книгу