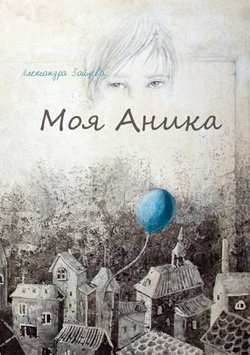

Читать книгу Моя Аника - Александра Зайцева - Страница 1

ОглавлениеШар – это куб без углов и рёбер.

Соня Шаталова.

Девочка, страдающая аутизмом.

Иногда я становлюсь круглым и лёгким. Синим. Поднимаюсь в небо и сливаюсь с ним. Мама думает, что я сплю с открытыми глазами. Ходит на цыпочках, старается не шуметь, чтобы не потревожить мою тишину. Иначе я испугаюсь и буду кричать – это естественно когда лопаешься, и воздух со свистом уходит из тела. Но мама осторожна, а я цел.

Я замираю над нашим домом. Ветер зовёт путешествовать, но тонкая белая нитка тянется от балкона и не пускает. Она привязывает меня к маме. Эта нитка. Я не против: лететь с ветром боязно, он переменчив. Поэтому остаюсь на месте, смотрю по сторонам, жду, когда покажется папа.

Папа – Жираф. Он ужасно высокий, просто так не разглядеть. Ведь я маленького роста, а он не наклоняется. Гудит под потолком, и слова летают вокруг люстры, будто мотыльки. Не цветочные бабочки, а ночные, мохнатые, грузные летуны. Их крылья пропитаны серой пылью. Если бы я светился ярко, папины мотыльки подлетали бы ближе. Но я тусклый. И всё же мне очень хочется узнать папу.

Я – шарик, и жду над крышей. Голова Жирафа высоко, даже облака не скроют. Мы встретимся лицом к лицу, и он улыбнётся. По-настоящему, а не как мама.

Мама улыбается, словно плачет. Подкладывает мне под спину подушку, гладит по голове, включает телевизор и кривит губы. От этого нитка между нами натягивается. Улыбка у мамы плоская, пришитая небрежными красными стежками. Мама – Лоскутная Кукла. Пёстрая, разная, сверху мягкая, а внутри – крепкий железный каркас. Хорошо, что он есть и не даёт маме упасть, я не уверен, что папа поможет ей подняться. Никто не поможет. Даже те, которые иногда бывают в нашем доме. Они приходят нечасто и вовсе не для помощи.

– Это Егор, – говорит им мама, и её губы мучительно изгибаются. Чтобы я не подумал, что она меня стыдится.

– Какой симпатичный мальчик, – сразу отзываются другие с такими же загогулинами вместо ртов. Чтобы мама не подумала, что я им не нравлюсь. А потом добавляют торжественными голосами, вроде как хвалят:

– У него умный взгляд!

Вот уж удивление. Мне тринадцать лет, немало для человека. К тому же, у меня есть книги, интернет и телевизор – голове тяжело от мыслей. Просто это не очень заметно снаружи. Таким как они. Хотя, чего ждать от социальных работниц, волонтёрш и всяких проныр?

– Инфекция была, – горько вздыхает мама. – А теперь вот…

– Не отчаивайтесь, это не приговор! Главное – верить!

Им легко говорить, они сострадательно покивают и пойдут домой. А мама останется. Одна. Если считать меня, то вдвоём. Втроём, если считать меня и её страх.

Болезнь. Вот что пугает маму. Она так и говорит: «Болезнь». Мой диагноз не законченный, под вопросительным знаком. Знак этот похож на кобру, которая стоит на хвосте, выгнув спину. Может, укусит, а может и нет. Мама боится змей и диагнозов.

Но Болезнь – штука бестелесная, её нельзя потрогать. Другое дело – я. Мама часто думает, что это вовсе не я, а чужой. Злой дух, который вселился в тело её сына. Он сидит во мне и безразлично таращится на неё, как, например, кузнечик. Кузнечикам люди без интереса. Мама никогда не признается, что это и есть самый большой ужас. Я. Каждодневный и долголетний. Навсегдашний чужак.

Если бы я умел, то сказал бы, что нет никакого чужака. Только она не поверит, ведь легче спихнуть вину на кого-то другого, даже придуманного. Это он украл мою способность говорить. А может быть, я сам не хочу? Раньше, давно, у меня это неплохо получалось, но разве я сказал тогда хоть что-то важное? Или вот мамина сестра – толстая лупоглазая Цикада, которая прилетает «проведать бедняжек» и трещит без умолку:

– Ой, как ты плохо выглядишь! Устала? Егор совсем отощал. А мужа твоего опять дома нет? Смотри, бросит он вас. А это что? Обои отклеились. И кафель в ванной давно сыплется, ремонт бы сделать. Ну да, денег нет, всё на лекарства тратишь. Как тяжело! Ай-ай-ай!

Мама слушает и злится. Прижимает языком к нёбу горькое ругательство, словно сморщенную перечную горошину. Я каждый раз жду, что она её выплюнет. Но зря. Мама раскусывает противный кругляш, обжигает рот, терпит. Не так часто у нас случаются гости, а без разговоров жизни не бывает. Так думают другие, но мне хорошо в молчании.

Правда, голос я всё-таки подаю. Когда кричу. Но ведь все люди временами громко злятся. Разница в том, что я просто ору, а другие заряжают свой гнев обидными словами. Хорошо, если их звуковые пули причиняют быструю боль словно резиновые, но если они стальные, то рвут кожу.

Временами папины мотыльки перестают порхать возле лампочки, складывают крылья в острые линии и летят в маму железными дробинами. Она отвечает тем же, да без толку – папа большой, не достать. А мама хоть и тряпичная, но кровоточит. Я-то вижу. И начинаю голосить. Визжать. Пусть они отвлекаются на меня, всё ерунда, если зажмуриться. Не терплю красный цвет, он – кровь. Красному положено быть внутри людей.

Хуже всего, когда кровь течёт по прозрачным трубкам. Или когда её набирают в шприц. Это гадко, потому что неправильно. Пораниться – обычное дело, но спокойное отнимание крови в больнице вызывает панику. Я миллион раз попадал в лапы процедурных Комарих. Их пальцы похожи на клешни, на такие железные хвататели, как у роботов из кино. Они делают меня слабым и расплющенным внутри, это насилие. Но медсёстры так не считают и ругаются:

– Да что ж такое?! Мамочка, успокойте ребёнка! Обычный анализ, а он в истерике, кош-ш-шмар!

«Я вам не «мамочка»! Прекратите выкручивать руки моему сыну!» – привычно проглатывает мама. Потому что всякий больной – попрошайка у докторского порога.

Больничная жизнь хороша для тех, кто умеет впадать в спячку. Здесь нет дней, все они – один тугой комок из жёваных бумажек. Эти влажные волокнистые катышки безвкусны. Почти. Словно немного лижешь мел или шершавую извёстку со стены. Люди в палатах ничего не делают и не думают, просто ждут, когда боль спрячется и можно будет уйти. Мне лучше не стало, но я всем надоел, и они оставили кобру в медицинской карте. Чтобы мама увела меня домой. И хорошо, лишь бы не пытали иголками.

Есть ещё реабилитационные центры – санатории для тех, кого нельзя вылечить, но можно обнадёжить. Для перекошенных детей. Их мнут, вытягивают, пичкают лекарствами, как будто они не люди, а мятая одежда: надо хорошенько отутюжить и всё наладится. Кто смотрел им в глаза? Кто спрашивал, хотят ли они налаживаться? Я тоже не спрашивал. Сами они редко протестуют. Катаются животами на большущих резиновых мячах, пытаются отталкиваться худыми спичечными ногами, перебирают скрюченными пальцами разноцветные кубики и покорно тянут «Дэ-э-э», вместо «Да-а-а». Я не такой, но эти ребята всё равно симпатичные. Потому что похожи на маму. То есть на твёрдую проволоку в ней. Но если мама прямая и обшита мягкими цветными лоскутками, то они – нет. Голый каркас, на который наступил великан, когда они рождались. Подавленные дети. Но только снаружи.

Из всех разглаживателей больше всего не люблю массажистов. Особенно тётку-Бетономешалку, которая приходит к нам домой. Мне она не нужна. Это мама боится, что без гадких навязчивых прикосновений я совсем испорчусь: «Понимаете, Егор мало двигается, редко выходит на улицу и учится дома, поэтому ему необходимо разминать мышцы». Мои вопли её не разубедили. Бетономешалка их вообще не заметила. Пришлось смириться с невоспитанными ручищами и вылетать в окно, превращаясь в шарик всякий раз, когда она являлась. Пока её место не заняла Аника.

Аника может подниматься над любым домом и отправляться куда захочет. Желания ветра ей безразличны, потому что она – Воробей. Я это понял по запаху. Воробьи пахнут чердачными тайнами и хлебной корочкой. А ещё меня восхищают любые крылья, особенно маленькие и быстрые – Аникины.

Когда она пришла в первый раз, я готовился к зиме. Был гусеничной куколкой и раздумывал о том, что может сниться в коконе. Не спал, а именно думал. К тому же я устал, не так просто правильно обмотаться шторой. Мама сказала:

– Егор, Светлана Андреевна…

«Бетономешалка» – мысленно поправил я.

– …не смогла прийти, сегодня её заменяет э-э-э…

– Аника, – подсказал незнакомый голос. – Можно Аня.

– Хочешь поздороваться с Аней? – закончила мама.

Я не хотел.

– Егор? – не отставала она.

– Егор?! – вот же упрямая! Похоже, мама разозлилась. Это плохо, если бы я был собой. А я не был.

– Он не может, – вмешалась гостья. – Он – мумия.

– Что? – подозрительно переспросила мама, будто незнакомка призналась в собственном постыдном диагнозе.

– Египетская мумия, – чуть смутившись, начала объяснять та. – Знаете, обмотанные бинтами тела фараонов? Это игра. Правда?

Последний вопрос прозвучал ближе. Она, наверное, наклонилась ко мне. Я лежал за диваном и не двигался. Конечно, неправда! Полная чушь! Кому захочется быть затхлым древним покойником? Во что он может превратиться? Я возмутился и открыл глаза, чтобы посмотреть на эту Анику-Аню. Не из-за глупостей про мумию, а от того, что она странно разговаривала. Голос высокий и немного поющий, но твёрдый. Особенно на буквах «м» и «г». «Р» словно немножко подрагивает, першит. А в конце каждого предложения маленькая закорючка, чуткая неуверенность. Поэтому я посмотрел.

Она совсем не похожа на Бетономешалку. Та большая, суставчатая и широкая, как лось. Эта – тоненькая девочка взрослого размера. У той лицо слеплено из белого пластилина, а у этой оно коричневатое, с чёрными глазами. И волосы наверняка не похожи на жёлтый блин. Но это я догадываюсь, потому что под платком не видно. Он блестящий, с узлом на затылке и длинными краями, падающими на спину – намотать такую красоту не легче, чем окуклиться в шторе. И я вдруг подумал, что голова Аники тоже в коконе и ждёт превращений.

В общем, я открыл глаза. А девушка улыбнулась. Необыкновенно. Всей собой. И тогда я заплакал внутри. И начал выбираться из душной тряпки.

Аника делала массаж бережно, но твёрдо. Не сказать, что приятно, но убегать в окно я не стал. А вот мама нервничала. Нитка между нами дрожала от напряжения, если эту нитку потрогать, то можно порезаться. Мама сторожила мой крик. Зря.

Бетономешалка больше не приходила. В следующий раз я ждал Анику, подготовился к ней. Но когда она увидела мамин шарф, кое-как обвязанный вокруг моей головы, чуточку обиделась:

– Зачем тебе это?

– У него страсть заворачиваться в ткань, – пояснила мама.

Аника присела на диван и, неодобрительно поджав губы, осмотрела мою повязку.

– Вижу, что старался, – деловито сказала она, – но получилось так себе. Хочешь, научу?

Я медленно стянул шарф и отдал ей. Потом показал на её платок. Неужели не поймёт? Аника повертела шарф в руках и спросила:

– И мне снять?

Я кивнул.

– Тебе интересно, что у меня под платком? Думаешь, я лысая?

Не думаю. Зачем воображать, если можно посмотреть?

– У вас, наверное, обычаи такие – волосы прятать? – неловко спросила мама. – Егор, есть вещи, которые людям делать неприятно. Если Аня не кричит, как ты, это не значит, что ей нравится твоя просьба.

– Всё в порядке, дело не в обычаях, – Аника повернулась ко мне: – Просто я терпеть не могу свои волосы. Они не слушаются и торчат в разные стороны как сумасшедшие.

Я снова легонько прикоснулся к её платку. Мама озадаченно выжидала, ведь я никогда не трогаю людей. Аника вздохнула, размотала скользкую цветастую ткань и сняла заколку. Ух! Миллион блестящих чёрных пружинок вырвался на свободу! Тугие закрученные пряди отливали синим, их было так много, что лицо Аники казалось маленьким и кукольным, по-детски нежным. И как только её тонкая шея выдерживала вес этой мягкой пышности? Я незаметно спрятал руки за спину, потому что они жадно подрагивали от желания погладить чудесные аникины волосы.

– Видишь? – серьёзно спросила новая знакомая. – Если их постричь, станет ещё хуже, моя причёска превратиться в стог сена.

Она тряхнула головой, и буйные локоны качнулись, задевая плечи. Потом вскинула смуглые руки, щёлкнула заколкой и ловко вернула платок на место. Я обиженно отвернулся. Люблю красоту и ненавижу, когда её прячут. А ведь люди только этим и занимаются, не понимают, что красота – это когда отличаешься от остальных. Хотят быть одинаковыми, навроде муравьёв. А несогласных затолкать подальше, в чулан или под половицу.

Вот, например, подавленные дети. Многие считают их уродливыми, хотя не говорят об этом вслух. Такое надо скрывать, а то назовут несострадательным грубияном. То есть, надо брезговать молча. Но это очень красивые дети. Хрупкие и полупрозрачные, невесомые. Глядя на них, я думаю о подснежниках. Кто ещё осмелится настолько поверить в себя, чтобы сделать невозможное и зазеленеть в снегу? Точно не я. Нет.

Аника тоже отличается от многих и печалится из-за этого. Вот уж горе так горе, даже смешно. Ну, было бы смешно, если бы я умел веселиться. А ей вечно кажется, что люди морщат носы, будто она прокисла. И не хотят дружить. В случае со мной или с мамой, это зря. Мама называет Анику «милая девочка», но только, когда та уходит и не может услышать. Папа вообще не называет. Когда он однажды оказался дома и застал Анику, она так съёжилась, что могла бы уместиться в моём кулаке. Это правильно. Жираф легко наступит на воробья, просто потому, что не заметит его с высоты своей громадности. К счастью, он спокойно прошествовал мимо. А ещё хорошо, что для маленькой серой птички безвредны громкие лупоглазые цикады.

Конец ознакомительного фрагмента. Купить книгу