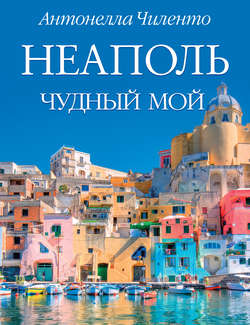

Читать книгу Неаполь чудный мой - Антонелла Чиленто - Страница 1

1

Мореблис

ОглавлениеВ детстве мы с моей сестрой Иолой часто напевали знаменитую песню “Санта-Лючия” вместе с музыкальной темой из почти столь же знаменитого мультика “Капитан Харлок”: “Капитан Харлок зум-зум, капитан Харлок зум-зум”, а потом, словно эхо: “Харлок… Харлок…”

Сохранилась старая аудиокассета с этим мотивом, исполненным на два голоса – первая в нашей жизни запись: слышно, как мы обе поем, а потом Иола говорит мне раздраженно: “Не так! Неправильно!” “Санта-Лючия” у нас тоже выходила неправильно, и получалось что-то в таком роде:

Лунным сиянием

Мореблис тает.

Попутный ветер

Парузды мает.

Лодка моя легка,

Весла большие…

Саантаа-Лючиия, Сантаааааа-Лючия!

Мореблис, вместе с названиями некоторых экзотических насекомых и с мангровыми зарослями из комиксов про мистера Нет, был одной из тайн нашего детства. На самом деле не было никакого Мореблиса, просто мы неправильно расслышали словосочетание “море блистает”, на деле же слова песни звучат так: “Лунным сиянием море блистает”. И в следующей строфе речь идет вовсе не о “паруздах”, а о том, что ветер “вздымает парус”. Но ведь мы пели эту песню на слух, повторяя за отцом, и во мне поселилась уверенность, сохранявшаяся долгие годы – даже в том возрасте, когда иные ошибки уже непозволительны, – что в песне “Санта-Лючия” рассказывается о Мореблисе.

Мореблис был чем-то вроде тех молочных зубов, которые у иных не выпадают даже в старости. Он воплощал наше личное видение переменчивого моря и морского пейзажа – так что же, собственно, такое Мореблис? Утес в окрестностях Капри? Скала? Особый вид рыбы с изысканным вкусом – вроде триглы, название которой тоже в определенной степени представляло для нас тайну[2]. Что это? Глиняная рыбка?

Мореблис, особенно тогда, когда мы пели “Санта-Лючию” во весь голос в машине, казался нам загадочным городом, въезд в который разрешен только нам. В этом мы отчасти уподоблялись жене Иоахима Мюрата[3], которая так страстно влюбилась в Неаполь, что стала именоваться герцогиней Липона, то есть титулом, представляющим собой анаграмму названия “Наполи”[4]. Вот и мы с сестрой – в духе фантазий Родари – были пусть не герцогинями, но обитательницами невидимого города Мореблис, возникшего из лингвистической ошибки.

Не потому ли у меня навсегда осталось ощущение, будто я принадлежу месту, в названии которого делаю ошибку, что я невнимательна к городу, в котором живу, хотя каждый день смотрю на него и часто рассказываю о нем в своих статьях и книгах.

Короче говоря, нет более трудной задачи, чем воссоздать хранящийся у нас в душе образ Неаполя, созданный нашими воспоминаниями и воображением. Мешает близость рассматриваемого, из-за нее картина выходит нечеткой.

В город можно попасть по морю или по небу, по земле и даже подземными путями, но, оказавшись там, вы словно попадаете в плен. Неаполь – призма, в которой его образы видятся увеличенными.

Проникнуть в город дано не всем, и древние хорошо это знали: Неаполь не из тех городов, что открываются каждому.

Если какое-нибудь место пугает нас, можно войти туда шутя, оставив тоску, страх и предрассудки у порога.

Или произнеся волшебные, лишенные смысла слова.

Мореблис!

Тогда, вероятно, все пройдет хорошо.

* * *

Начнем с моего дома.

Я живу на одном из городских холмов.

Если смотреть на Неаполь с высоты или с моря, кажется, что у него два плеча, Вомеро и Позиллипо, задняя часть, или спина, Фуригротта, и передняя – та, что выходит к морю и над которой возвышается Везувий. Многочисленные кварталы этой части образуют своего рода внутренности города; говорят, их надо бояться – впрочем, нам ведь страшен вид собственного кишечника. Так что Неаполь – довольно странное существо; пожалуй, он похож на какой-то примитивный морской организм, состоящий из рта, щупалец и выделительного органа.

Если смотреть на него с окраины или из какого-нибудь мрачного закоулка, он может показаться уродливым и бесформенным, но следует помнить, что этот город – живой организм и он может быть соблазнительным: длинные волосы спускаются с вулкана на плечи и на груди, робко выступающие из воды.

Итак, Неаполь – это город-женщина. При этом кое-кто утверждает, что у Неаполя, как и у женщин, нет головы; кроме того, в природе возможно выживание и без головы: достаточно нервного центра, причем у иных видов он расположен в непосредственной близости от потрохов. Но это все – болтовня злопыхателей.

* * *

Когда я ночью иду по улице Орацио, Неаполь томной красавицей лежит на боку. У нее коралловые браслеты (это автомобильные стоп-сигналы на дорогах), торчащие вверх черные волосы (телевизионные антенны), белоснежные зубы и темные осьминожьи гениталии, а глаз она, по счастью, не открывает, иначе они пылали бы раскаленными углями. Это Кали многорукая и многогрудая. Прекрасная богиня, убивающая в танце под звуки тамморры[5]. Это сирена, чье пение, сочетающее древнегреческие мотивы с неаполитанской неомелодикой, несет смерть, она очень похожа на Лигию, на пустынном берегу говорившую с профессором-сицилийцем на ионийском диалекте, но только она – простолюдинка.

Но эта метаморфоза стремительна и мимолетна, и вот город уже возвращается к тому образу, что запечатлен на блеклой, но милой открытке с испорченным необузданным и беззаконным строительством видом на залив. А порой приобретает облик японца – зимний Неаполь, с белой шапкой снега на вулкане и нефтеналивными танкерами вдали, напоминающими мару из книг Мисимы[6].

Или становится пустынным летним Неаполем, разнузданным и грязным, который жители больше не берегут и не почитают, потому что они – его заключенные.

* * *

Неаполитанцам не дано увидеть свой город весь, целиком: это зрелище ослепило бы их. Они не способны представить себе один-единственный Неаполь, как наше сознание не способно вообразить Вселенную в целом. И действительно, неаполитанцы почти не покидают своего квартала, для них существуют рубежи, которых они никогда не переступают.

Встречаются среди них и такие, что не знают даже топонимов презираемого ими города.

В Неаполе детали имеют больше значения, чем целое.

Например, перед постом консьержа в моем доме под цветочной клумбой, хрупким ограждением возвышающейся над грудой мусора, которая ежедневно образуется на тротуаре, ведущем к автобусной остановке, есть выступ из белого мрамора – бог знает, что за рассеянный архитектор его там поместил.

Плинтус делится на шесть или семь ступенек, которые по размеру годятся для туфелек Барби, – они сглаживают разницу уровня между клумбой и собственно мостовой. Шли годы, мрамор под клумбой чистили, а потом он снова зарастал грязью, вход во двор перегородили двумя рельефными столбами, чтобы внутри не ставили мотоциклы, а за растениями ухаживали, и теперь флора там весьма разнообразная. Особенно благоденствует таинственное растение, цветущее красными цветами, похожими на ершики для чистки бутылок. В общем, все поменялось, но маленькие ступеньки по-прежнему остаются на своем месте.

В детстве у меня были малюсенькие ножки – впрочем, невелики они и сейчас: я ношу тридцать шестой размер при росте метр семьдесят, и мои массажистки постоянно восклицают:

– Как тебе вообще удается держаться на ногах? За такие ноги полагается награда!

Так вот, в детстве я прыгала, пытаясь попасть ногами точно на эти таинственные ступеньки.

Но и тогда они были мне малы: их построили для неведомых созданий, которые поднимались по ним, пока я не видела, пока никто из жильцов не видел.

Быть может, эти белые-белые ступени предназначались для черных-черных тараканов, на которых сетовали мои родители: по вечерам они черной массой поджидали входящих в дом – пережиток того времени, когда наш район был деревней.

Или для мышей – отпечатки их лапок еще можно было разглядеть на улице. А быть может, для ящериц: они якобы иной раз появлялись даже у нас на шестом этаже, на кухне под вентиляционной трубой – интересно, падали с неба, с балкона или же поднимались к нам по тем самым нескольким белоснежным и бессмысленным ступенькам?

* * *

Именно тогда я впервые обратила внимание и поразилась тому, сколько бессмыслицы в архитектуре моего города, в том числе поздней – взять, к примеру, мой квартал.

Неаполитанские дома похожи на зубы старухи – одни кривые, иные выпали, иные стоят по нескольку штук близко друг к другу, кое-где вместо выпавших вставлены искусственные. Еще их можно сравнить со сложным механизмом средневековых часов, со всеми этими осями и шестернями, переходящими одна в другую, сбивающими с толку, – с большими часами, которые идут неправильно и показывают время сразу нескольких эпох, слившееся воедино, – они живут, словно огромное барочное сооружение, но это барокко фантастическое, как в “Тюрьмах” Пиранези.

Много лет я пыталась понять, зачем наряду с небоскребами и цветными средиземноморскими фасадами, которые мы предъявляем туристам, в моем городе существуют маленькие, никуда не ведущие лестницы, слепые окошки, глухие улочки, всевозможные архитектурные наросты, громоздящиеся там и сям, подобно диким, экзотическим цветам.

Здесь нет точности, отсутствует расчет, который служил бы основой. Или, возможно, от нас ускользают те анатомические алгоритмы, какими пользовался неведомый зодчий, сотворивший Неаполь. Ведь с нами, его жителями, обитающими внутри всего этого, происходит та же история, что и у человека в отношении собственного тела: в действительности мы очень мало о нем знаем, хотя изучаем медицину, хотя пребываем в уверенности, будто поняли его механизмы и процессы, и считаем, что оно уже не преподнесет нам сюрпризов.

Воплощение этого таинственного градостроительного проекта можно видеть с вершины холма Вомеро, с площади монастыря Сан-Мартино, откуда открывается панорама города, обдуваемого ветрами. Исключение составляет лишь наследие дотошных римлян, прокладывавших прямые карды и декуманы[7], следы которых хранят в себе улицы Спакканаполи и Трибунали, а в остальном городу несвойственны традиционные геометрические структуры.

Они не отличают ни улицу Толедо, проложенную испанцами, ни Реттифило, которую “рисанаменто”[8], последовавшее за объединением Италии, прочертило на теле города, словно длинную рану.

Поскольку Неаполь представляет собой некое тело, он страдает от хирургических вмешательств рационалистов, от врачебного насилия и в ответ на них нестройно бурлит и клокочет, словно джунгли, которые – вырубай их, не вырубай – все равно растут по-своему.

И когда смотришь на Неаполь сегодняшний, видишь эту плотную мешанину исторических слоев, предметов и людей, что наросла, словно муравейник, вокруг упорядоченного римского каструма, то вдруг осознаешь, что даже контуры античного города уже почти стерлись, но даже и они не были правильными, такими, как в Турине, Аосте, Риме.

Из-за постоянных оползней неаполитанские декуманы утратили геометрическую правильность и больше напоминают бельевую веревку, перегруженную развешенным на ней бельем.

Голова Неаполя – у него в брюхе.

* * *

Город, нынешний город, если смотреть на него изнутри, – это неупорядоченное, хаотичное образование, и пусть ученые и археологи выделяют в нем слои, относящиеся к конкретным периодам, памятники, фрагменты, обломки различных эпох в нем перемешаны. Если сюрпризы, преподносимые родным городом, удивляли меня уже в детстве, то теперь я поражаюсь еще сильней: ведь даже здания административного центра в японском стиле не соответствуют никаким критериям.

Повсюду в Неаполе – террасы, нарушающие единство, фасады, балконы, переделанные окна и подъезды, изменившие стиль и цвет домов и старинных особняков. Бетонные небоскребы тоже украшены всевозможными “наростами”. Даже “паруса” Секондильяно[9] – и те претерпели существенную реконструкцию. Бумажные небоскребы Монтерушелло были разрушены и переделаны жителями, сыгравшими роль вирусов или паразитов в организме нашего города.

Неаполь изображали полузверем-получеловеком с раздвоенным хвостом – божественным воплощением ужаса перед всепоглощающим морем. Так стоит ли удивляться тому, что существуют лестницы для тараканов, слуховые окошки для голубей, галереи, в которых не живет никто, кроме чаек.

В Неаполе есть деревья, выросшие внутри домов.

На улице Позиллипо сосна вылезает из подъезда дома, почти перекрывая вход, корни ее находятся в самом доме, а крона несколько смещена, так что перед балконом остается свободное пространство. На улице Сальватора Розы мраморные овалы и гранитные лозы, украшающие патрицианскую виллу, теряются на фоне новой станции метро, построенной в стиле Гауди, среди домов, отделанных плиткой, и телевизионных параболических антенн, а эскалаторы тем временем вгрызаются в бетонную броню квартала. По старинным ступеням, широким и низким, созданным для неторопливого восхождения вместе с домашними животными, теперь съезжают на мопедах.

* * *

Так возможно ли рассказывать по порядку об этом загадочном создании, о перемежающихся шумах в его сердце, о патологиях, порождающих новые жизненные системы подобно раковым клеткам, которые образуют в организме новый организм, прежде чем прикончить больного?

Неаполь – город, где почти ничего не умирает, а все новое вырастает в теле старого. Он бессмертен, несмотря на то что за долгие годы и века собрал в себе множество болезней. Как выглядел бы человек, продолжающий жить, несмотря на тысячи болезней, сквозь бег времени? Он стал бы неузнаваемым, превратился бы в чудовище, в фантастическое существо. А можно ли жить внутри фантастического существа, пережившего себе подобных?

Античные остовы итальянских городов – это зачастую мумифицированные тела, чья первоначальная красота сохраняется лишь благодаря тщательному уходу за трупом, – остекленевшие, сказочные создания. Спящие красавицы Сиена, Флоренция, Венеция, некоторые районы Рима, – у того хотя бы есть горизонтальное пространство, на котором он может расти вширь, вытягиваясь и рождая новые, многоликие города с тем же именем.

А Неаполь растет на себе самом, зажатый меж двух холмов.

* * *

Он расползается к берегам залива, жадно протягивая руки к Соррентийскому полуострову, пытаясь подкрасться поближе к Аверсе, за Везувий, добраться до Флегрейских полей. Однако эти отростки меняют свою форму и структуру; видно, что они приросли к организму Неаполя с течением времени, конечно же они – не легкие, не кишечник, не печень города. Скорее, помимо собственной воли, они постепенно превращаются в его выделительные органы.

Тело Неаполя растет вертикально, углубляется к сердцу земли, стремится ввысь, к небу, но, поскольку гравитация устанавливает некие пределы для этого продвижения, то взмывая вверх, он падает сам на себя, расплющивая все вокруг, превращая в кашу, преобразуя дома, памятники, улицы и людей, подобно тому как время растворяет часы у Сальвадора Дали.

* * *

В этом теле живет душа, которая говорит на забытых наречиях и новых языках, торопящихся исчезнуть, ведь они вернулись исключительно к устной форме, а письменный план и традиция утрачены.

Наш город был финикийским, греческим, латинским, египетским, византийским, лангобардским и норманнским, французским (говоря при этом и на северофранцузских и на южнофранцузских диалектах). Был испанским, каталанским и кастильским, австро-венгерским, немецким, итальянским, американским. Теперь – как, впрочем, и в прошлом – он является магрибским, южноафриканским, польским, ведь нашу знаменитую ромовую бабу изобрел поляк, украинским. А в последнее время стал еще и китайским; короче говоря, если у него и есть душа, то она многолика. Это душа, которая поглощает души ушедших, которая убивает и не хоронит, бросает и вновь подбирает, и, в сущности, многоязычие строителей Вавилонской башни – для нее повседневная реальность, что возможно лишь на Карибах или там, где древние африканские языки, смешавшись с французским, английским, испанским, произвели на свет креольские диалекты.

Однако Неаполь заботится о том, чтобы приезжие не замечали его способности поглощать и воспроизводить самого себя и покидали город, унося с собой лишь ощущение прозрачного воздуха и голубой воды – оно возникает здесь в дни благодатной прохлады, когда дует ветер и все вокруг кажется полным покоя и бесконечно прекрасным.

Однако для более вдумчивых существуют и иные маршруты – к спуску в преисподнюю, к Елисейским полям, туда, где город становится эфемерным, где в него проникают кареты фей и с наступлением вечера в лазурном сиянии предстают взору тех, кто спускается по лестнице в Петрайо или бредет по безлюдным улочкам.

В такие моменты они могут забыть о бродячих собаках и грабителях на мотоциклах: им грозит лишь одна опасность – опасность быть околдованными, очарованными, попасть во власть уныния и тоски, ведь вокруг этого чудовищного организма движутся облака, удивительный механизм природы и одновременно сценическое приспособление, скрывающее луну над заливом, синь закатов, бледную зарю. Человека, который найдет время взглянуть на них, пусть даже на одно мгновение, в автомобильной пробке, они опустошают, лишают сил.

В такие моменты спрашиваешь себя: возможно ли, чтобы подобное чудо могло повториться?

Ведь это именно чудо, пусть даже кровь, из которой оно сотворено, не настоящая, как кровь святого Януария. Все дело в том, что зачастую эта ненастоящая, чужая кровь растворяется в нас, при этом мы нимало не возражаем, и мы остаемся пленниками этого организма, состоящего из дорог, уходящих под уклон, и всевозможных ловушек. Разочарованные, взволнованные, счастливые.

* * *

В наше время древние пути, ведущие в Неаполь, морские и подземные, соединились и перепутались со скоростными шоссе и воздушными трассами.

Ворота города подобны огромным разверстым устам: площадь Гарибальди с вокзалом, Каподикино с аэропортом. А вокруг разрастаются поселки, которые город поглощает, которые становятся его составными частями.

Это городские придатки, крупные торговые центры: “Порте ди Наполи”, “ИКЕА”, многочисленные “Леруа-Мерлен”, “Ашаны” и прочие огромные комплексы, – жители итальянских мегаполисов буквально заселяют их по выходным и праздничным дням вместе с бабушками, дедушками, тещами и свекровями, как когда-то заселяли городские площади или пляжи. А еще есть пути, которыми пользуются все, но никто не воспринимает всерьез, например объездная дорога: на лугах вдоль нее иной раз можно увидеть коз, пасущихся среди пальм и елок, некоторое время назад я сама их там наблюдала.

Здесь есть рынки и фуникулеры, спальные районы и старинные кварталы, но с какой бы стороны ни смотреть на него, Неаполь представляет собой сочетание воды, воздуха, земли и огня, сложную сеть путей, по которым движутся потоки людей и камней, невидимых энергетических меридианов, образованных улицами, лицами, перекрестками, воспоминаниями, – это Венеция, где по каналам течет не вода, а магма.

Двигаясь по Неаполю, я всегда ощущала себя одноногим оловянным солдатиком из сказки Андерсена, которому суждено окончить свои дни в желудке рыбы, или Ионой во чреве кита.

На сей раз я покажу вам город стихий: Неаполь огня и тот, что состоит из воды, Неаполь земли и, наконец, воздушный город.