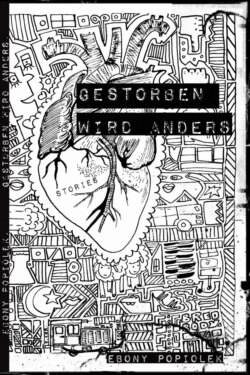

Gestorben wird anders. Stories

Реклама. ООО «ЛитРес», ИНН: 7719571260.

Оглавление

Ebony Popiolek. Gestorben wird anders. Stories

Gestorben wird anders. Stories

Ebony J. Popiolek

KARL. Die weiße Dame

SEBASTIAN. Der Graue

SVEN. Trio Infernale

THOMAS. Das Band

KAI & ABDEL. Brudermord

SEISMO & VAUX. Der Todeszug

MARTHA. Schuld und Söhne

INHALT

EBONY. Die Autorin

Отрывок из книги

Der Bahnhof war ein gewaltiger Koloss aus Stahl und Glas, der im Westen und im Osten sein großes Maul aufsperrte, um Züge und Bahnen zu verschlingen und wieder auszuspeien. Ein hässliches Monstrum, das, je tiefer man in seine Eingeweide vordrang, immer kühler, dunkler und unfreundlicher wurde. Ich stieg die breite, einstmals weiße Treppe hinauf, die in sein Innerstes führte. Die Vorhalle – des Monsters Magen – war erfüllt von einer schier ohrenbetäubenden Kakophonie und einem ebenso unappetitlichen Geruchsbrei. Eine olfaktorische Hölle. Ich stieg zielstrebig weitere Stufen hinauf, bis ich in seinem Schlund angekommen war, wo die Züge nur so durchschossen. Unwillkürlich stellte ich mir vor, ich würde hier stolpern und auf die Gleise stürzen, direkt vor einen fahrenden Zug. Wie schnell wäre das Leben da vorbei? Ich hatte Glück, dass ich mit genügend Verstand und Empathie ausgestattet war, so etwas nie zu tun. Ich schaute zu den kleinen Kindern, die neben mir an der Hand ihrer müde aussehenden Mutter turnten. Ja, den Verstand hatte ich. Meine Bahn kam pünktlich und ergoss ihre Insassen auf den Bahnsteig. Alles schubste und schob sich rücksichtslos an mir vorbei, bis ich von einem anderen Strom Menschen erfasst und in die Bahn hineingeschwemmt wurde, was ich widerstandslos erlaubte. Ich ergatterte sogar einen freien Platz, und setzte mich mit dem Rollkoffer auf dem Schoß vor eine junge Frau. Sie ignorierte mich so, wie sie alle anderen auch ignorierte, und tippte hochkonzentriert etwas auf den Bildschirm ihres Telefons, dessen leuchtende Anzeige ihr Gesicht in ungesundes blau-weißes Licht tauchte. Nicht jedem Menschen stand ungesundes Aussehen zu Gesicht. Ihr schon. Ich betrachtete die Wohlgestalt der jungen Frau und die gepflegten Haare. An den ungepflegten Fingernägeln allerdings verlor sich mein Interesse rasch und ich schaute lieber aus dem Fenster. Die große Stadt – die größte in Deutschland – rauschte an uns allen vorbei, doch kaum einer schenkte ihr Beachtung. Dabei war sie so ein besonderer Ort. Einst hatte es hier eine klaffende Wunde gegeben, einen Schmerz, der die Stadt teilte wie Schizophrenie den Geist. Als die Siegermächte die Stadt vor vielen Jahrzehnten wie Beute ungerecht untereinander - eben nach Kräften, nicht nach Maß - aufgeteilt hatten, entstanden die ersten Schnitte. Nach dem Abzug eben jener Siegertruppen begannen sie zu heilen, bis auf einen. Die Lobotomie, die am Geist dieser Stadt vollzogen worden war, archaisch und primitiv, hatte so viele Seelen verletzt und so viele Leben gekostet, dass es für mich, der all das erlebt hatte, wie ein Wunder schien, heute frei in dieser Stadt hin und her diffundieren zu können. Doch am meisten wunderte es mich, dass scheinbar nur ich mich wunderte – den anderen fiel nicht einmal auf, dass sie als freie Menschen durch diesen geschichtsträchtigen Ort reisten. Freiheit war ein selbstverständliches Gut geworden. Alles war möglich. Nur sie wertzuschätzen geriet bei all den Möglichkeiten zum Zeitvertreib ins Hintertreffen. Nun, der eine wunderte sich über seine Freiheit, der andere packte sie unbedarft beim Schopfe. Vielleicht war das nicht ganz falsch. Ich hatte verlernt, frei zu sein. Frei sein: das war schon Ewigkeiten her. Hatte ich mir einerseits das Denken nicht verbieten lassen, nicht von einem diktatorischen Staat, so hatte ich mir dennoch das Fühlen und Wünschen nehmen lassen, unwissentlich, von der Frau, die ich liebte. Was der Staat nicht schaffte, hatte sie mit einem einzigen Blick erreicht. Mit Schellen um Herz und Hirn, war ich Zeit meines Lebens Untertan und Diener gewesen. Es war nicht meine Schuld. Mir war ein gängiger Fehler unterlaufen, ein Irrtum, der mich nun alles kostete. Ich hatte geglaubt, dass auch sie wie ein Mensch fühlt. Dass ihr Kuss dieselbe Bedeutung hat, wie meiner. Dass ihre Worte der Zuneigung auch Beweise für Zuneigung waren, so wie bei mir. Mein größter Fehler war es letztlich anzunehmen, wir wären einander ebenbürtig. Ich war ein normaler Mensch. Sie war – tja, was? Ich wusste es nicht. Etwas anderes. Es hatte sich herausgestellt, dass ich mein Leben auf diesem Irrtum gebaut hatte – kein Wunder, dass es nach all den Jahren in Schieflage heute stets einzustürzen drohte. Ein normaler Mensch hätte mich aus der Klinik abgeholt. Sie nicht. Sie hätte mich nie abgeholt. Wie Nietzsche richtig sagte, war das Unglück einer Ehe nicht der Mangel an Liebe, den ich schon so viele Jahre ertrug, sondern der Mangel an Freundschaft. Meine Geliebte war sie schon lange nicht mehr. Doch nun wusste ich auch: meine Freundin war sie ebenso wenig. In der Klinik, bettlägerig und umgeben von Ärzten, hatte ich ihr scheinbar noch dienen können, als Projektionsfläche für ihre märtyrerhafte Großartigkeit. Aber nun, als geheilt Geltender, war ich ihr nur noch eine Last. Meine Bedürfnisse erfüllen, das wollte sie nicht. Freundschaftliche Verbundenheit, das hatte ich bis zuletzt geglaubt, war das eine, was uns einte – auch wenn es das Körperliche, das Intellektuelle, das wonach das Herz verlangte, schon lange nicht mehr gab. Doch während ich die Spuren, die wir gemeinsam auf meinem Lebensweg hinterlassen hatten, immer wieder aufsuchte, war sie schon längst weitergezogen. Und hatte mich ohne Reue und Scham zurückgelassen.

Auf der Flucht vor mir ist sie, die Königin, sie rennt In ihr ruft die Sehnsucht, die Sehnsucht sie brennt. Sie schreitet unbeirrt weiter, schaut keinmal zurück, Sie sucht einen Andren, der Andre hat Glück, den Andren will sie an sich binden, um neue Gefühle mit ihm zu finden, lüstern und gierig spricht sie in fremden Zungen, meine Königin in Weiß Immer oben, nie unten.

.....

Mein Blick blieb an den Zeilen dieses Gedichtes hängen. Ich hatte sie alle ihr gewidmet. Eines voller Schmerz, eines voller Liebe, eines voller Hoffnung – und eines, nachdem sie mir eröffnet hatte, ich möge sie abholen. Das Gedicht über die letzte Träne, die ich ihretwegen weinen würde.

Vom Bahnhof in unserem kleinen Ort bis zu meiner Haustür waren es knapp zwanzig Minuten. Ich öffnete die Gartenpforte, ging durch unseren Garten, über die kleine Teichbrücke, an sanft wogenden Bäumen vorbei in unser Haus. In meinem Arbeitszimmer war es schön kühl und schattig, wie ich es mochte. Ich legte meine Sachen ab. Die Gedichte und das Buch, das mir mein treuer Arzt Dr. Achebe geschenkt hatte, legte ich in das Arbeitszimmer nebenan, das ihr gehörte. Alles sah aus wie immer und ich fühlte mich für einen kurzen Moment wohl, wieder zuhause zu sein. Das war das Trügerische an Gewohntem: egal wie unglücklich es einen machte, war der Abstand nur groß genug, sehnte man sich doch zurück. Das lag wohl an unserem Gehirn, das es doch stets gut mit uns meinte. Es hatte die Gabe, die Vergangenheit mit einem sonnigen Filter zu versehen und redigierte streng kleinere Übel aus dem Gedächtnisband heraus. Ein Grund, weshalb die Generation der Kriegskinder die Gegenwart beklagte. Dass früher alles besser war, stimmte nicht. Früher lag alles in Trümmern, alle waren tot oder traumatisiert. Aber das Gehirn heilte uns von der Düsternis der Vergangenheit mit dem Trick des Verschleierns und Weglassens. Und als Erinnerung blieben einem dank dieser liebgemeinten Täuschung vielleicht die Feste zurück, die man wild und ausgelassen in den Gärten feierte, während um einen herum Armut und Elend herrschten. Oder man erinnerte sich an die hingebungsvolle Liebe seiner Mutter, die immer für einen dagewesen war. Was aber wohl daran lag, dass man auf der Flucht lebte oder im Bombenschutzkeller. Eine arbeitende Mutter: das gab es damals eigentlich nicht. Die heute als Egoistin beschimpft wird, ist in Wirklichkeit eine freie Frau. Frei von Angst und Sorge um ihr verhungerndes Kind, den kranken Vater, den im Krieg verschwundenen Mann. Sie war frei. Anders als ich. Da war sie wieder, die erbarmungslose Gedankenkette, die mich immer wieder Glied um Glied in ihre Gewalt nahm. Ich konnte mich nicht dagegen wehren, etwas zwang mich dazu, stets und in allem über die Freiheit nachzusinnen, die ich vermisste. Ich war an diesem Ort nicht frei. Und würde es nie sein. Bis zu meinem Ende wäre ich Sklave, mein Glück ein ferner Traum, den ich einmal für uns geträumt hatte. Meine Söhne brauchten mich nicht mehr. Wenn mich das Leben eines gelehrt hatte, dann, dass alles Entscheidende trotzdem entsteht. Eine Erkenntnis, die ich mit meinem Nietzsche teilte. Ob wir wollten oder nicht, ob wir Anteil nahmen oder nicht: war etwas im Entstehen begriffen, konnte keine Macht der Welt es aufhalten. Wo der Tod war, würde er immer sein. Wo das Leben war, würde es immer sein. Wir hatten gute Söhne in die Welt gesetzt, darauf war ich auch stolz. Aber was war ich ihnen heute denn mehr, als eine traurige Gestalt? Nein, sie sollten sich weiter auf ihr Leben konzentrieren, Acht geben auf ihre Frauen, dass sie ihnen nicht davonliefen, sich kümmern um ihre Kinder, damit sie eines Tages ebenso wunderbare Menschen würden, wie sie selbst es waren. Sie sollten Karrieren haben, was mir nie geglückt war und Männer werden, die ihrer Mutter gefallen würden. Stolz, erfolgreich, stark, beliebt und geschätzt. Goldstaub in den Augen meiner Frau. Ich hatte all meine Werke vollbracht, es waren nicht viele. Ich hatte all meine Liebe gegeben, es war keine mehr übrig. Ich hatte all meine Kraft verbraucht, es war keine mehr da. Aber: heute würde ich mich wieder frei fühlen. Heute hatte ich mich endgültig losgerissen, hatte die Kommandokette unterbrochen. Ich gehörte ihr nicht mehr. Kein Befehl, kein Wunsch würde mich je wieder erreichen. Tatsächlich: Ich war frei! War ich wahnsinnig, verrückt? Nein. Auch wenn ich Dr. Achebe nicht ganz davon hatte überzeugen können, auch wenn er mich drei Tage lang fortwährend bat, mir mehr Zeit zu nehmen, weil er – auch wenn er es so nie formulierte – an meiner geistigen Gesundheit Zweifel hatte: ich war nicht verrückt. In der Liebe steckt immer ein wenig Wahnsinn, aber auch Vernunft. Mein Quäntchen Vernunft hatte ich vom Rest getrennt, hatte es feinsäuberlich aus dem klebrigen Sog des verhängnisvollen Wahnsinns, dem ich meine ganze Zeit geopfert hatte, gelöst und an ihm gefeilt. Meine Vernunft war so rein und so klar, wie ein neuer Morgen.

.....