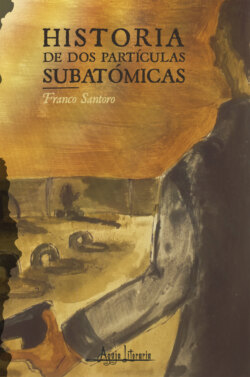

Historia de dos partículas subatómicas

Реклама. ООО «ЛитРес», ИНН: 7719571260.

Оглавление

Franco Santoro. Historia de dos partículas subatómicas

HISTORIA DE DOS PARTÍCULAS SUBATÓMICAS

Franco Santoro

ÍNDICE. Prólogo. PRIMERA PARTE. DIEZ CUADERNOS Y SIETE LEGUAS. Capítulo I. SEGUNDA PARTE. CRUZ SIN NOMBRE EN EL DESIERTO. Capítulo II. Capítulo III. Capítulo IV. Capítulo V. TERCERA PARTE. LA CONGREGACIÓN LA CASA DE DIOS. Capítulo VI. Capítulo VII. Capítulo VIII. Capítulo IX. Capítulo X. Capítulo XI. Capítulo XII. CUARTA PARTE. HISTORIA DE DOS PARTÍCULAS SUBATÓMICAS. Capítulo XIII. Capítulo XIV. Capítulo XV. Capítulo XVI. Epílogo

PRÓLOGO. A Ana Belén la despierta un balazo. Abre los ojos y mira con rapidez a su pololo

PRIMERA PARTE. DIEZ CUADERNOS Y SIETE LEGUAS <<Si yo pudiera unirme a un vuelo de palomas,

CAPÍTULO I. Mi Pueblo Blanco es la comuna de Puente Alto. Allí tengo un muerto en el cementerio, un amigo, un pintor mundialmente famoso. Cuando lo conocí era casi un mendigo, harapiento y ensimismado, amante de los italianos ―pan con vienesa y aderezos―, pintaba en la Plaza de Armas de la comuna y jugaba pool en Los Docman, un local de la Avenida Arturo Prat

CAPÍTULO II. La sinestesia es una enfermedad única. En realidad, todas las enfermedades son únicas, pero esta se destaca de las demás. La persona sinestésica enclavija los cinco sentidos en uno supremo. Así, puede ver aromas, oler colores e incluso sentir cómo cambia la fragancia de los pómulos luego del llanto, esos que huelen a calor, rabia, o en ocasiones, a guerra

*** Quince años después de su muerte, una mujer le ha dedicado un pequeño discurso en el Museo de Bellas Artes de Santiago:

*** Vicente Vargas González conoció a Felipe Aliaga Contreras en una de esas mañanas frías donde el sol ilumina sin calentar. Luego de haber ido a vender bronce, cobre y un alto de latas de cerveza a una chatarrería de la Avenida Tocornal Grez, el pintor caminó despacio por la calle, vislumbrando la fragancia dulce que despedía la distribuidora de polulos Gladys, aquel sucucho de adobe, pintado de rojo y verde canario, que era capaz de derrotar a las flotantes partículas de bencina, originadas en una vulcanita diez metros más al sur. El artista, acabado esos minutos de frenesí, se dirigió a la picada de don Caco para tomar desayuno

Y yo con devoción pintaba con pasión. tu cuerpo fatigado. hasta el amanecer, a veces sin comer. y siempre sin dormir

Y cuando algún pintor hallaba un comprador. y un lienzo le vendía, solíamos gritar, correr y pasear, alegres por París

*** Vicente, llegando a la estación Santa Lucía, se despidió de Felipe, diciéndole que debía trabajar en una obra de construcción en plena Alameda

*** Fue esa tarde cuando por primera vez vio el color de su aroma. Nadie sabe las circunstancias reales de aquel acontecimiento. Felipe Aliaga fue quien me dijo alguna vez que Vicente Vargas González había ido a pintar a una obra en Santiago y que al salir vio el color más extraño del mundo. Este flameaba desde el cuerpo de una mujer que resultó ser Ana Belén, la física. No estudió física en realidad. De hecho, según me contó su hermana, solo fue un par de años a un instituto en la comuna de La Florida para estudiar Administración de empresas. Sin embargo, si Vicente es considerado pintor sin haber ido a la universidad, a Ana Belén la considero física, experta en la mecánica cuántica *** El artista salió de la obra con sus hojas a cuestas y el estuche de lápices guardado en el banano. El cielo seguía naranjo y el aire comenzaba a refrescar. Se detuvo en la intersección de la Avenida Libertador Bernardo O’Higgins y el Paseo Ahumada. Al momento de mirar el color de esa mujer se le estrujaron las tripas. Suspiró. Se le cayeron sus hojas

¡Yo pintaré de rosa el horizonte! Y pintaré de azul los alelíes. ¡Y doraré de luna tus cabellos! Para que no me olvides

*** En realidad, Vicente Vargas González no se esmeraba mucho en superarse. Solo pintaba, no le daba para más, menos aún para insistir en meter su obra a la humanidad. Era cierto que en aisladas ocasiones enseñó sus hojas y telas a pintores famosos, artistas conceptuales consagrados y amigos de los últimos, quienes lo desafiaban a explicar su obra

*** Cuando dieron las dos de la madrugada, Felipe y Vicente salieron del local. Caminaron por la Alameda, a esa hora era un lúgubre paraje de decadencia, de mendigos y borrachos, de autos veloces y trifulcas. Esperaron la micro 210 en un paradero cercano a la Plaza Italia. Allí se encontraron con dos bellas muchachas sentadas en la cuneta. Felipe se acercó a ambas. Vicente se quedó detrás de él, mirando sus pinturas. No todas, solo la de la chica del sombrero. Prontamente, quedó tan inmerso en la tela que dejó de ver a su alrededor, de sentir el frío de la noche y no se percató del concurso de eructos que desencadenó Felipe con las jóvenes del paradero. El cantante tragaba aire como condenado para lanzar el rugido más grande de la escena, pero las mujeres eran mejores. Como artistas del flato, lo lanzaban con sensualidad, dejando un perfume a marihuana en el viento. Al llegar la micro, Felipe y Vicente se subieron junto con las dos chicas. Nadie pagó. “Permiso, tío, gracias” ―dijeron todos. Felipe quería tener sexo con ambas, ahí mismo, en los asientos de atrás. Vicente quería dibujar el acto. La más flaca desabrochó el cinturón del cantante y le chupó la verga con devoción. Luego se besaron en la boca. El micrero detuvo el andar de golpe, gastando el neumático de las ruedas. “¡Bájense, cabros cochinos, bájense ahora!”. Vicente obedeció primero, afirmando con el brazo sus dibujos. Se quedaron en una plaza toda la noche, bajo un árbol. Felipe roncó con ese ronquido de borracho, y las dos muchachas se marcharon sin decir nada. El pintor quería dormir, pero la noche no lo dejaba. Estaba hundido en el entusiasmo cardiaco que le producía la mujer del sombrero. Despertaron con el calor del mediodía. Un jardinero municipal había puesto aspersores para nutrir el pasto de rocío. Vicente se fue a su casa. Su hermano lo esperaba con desayuno

CAPÍTULO III. Teobaldo Vargas González era un oficinista del Banco del Estado. Todos los días de su vida se levantaba a la misma hora, usaba las mismas corbatas y caminaba por las mismas calles. Era predecible como la lluvia, olía a jabón y chicle de menta. Su esposa se llamaba Johanna Bórquez. Era secretaria en GF Auditorías, una oficina contable ubicada en el edificio Don Carlos. Cierta noche de invierno, hacía dos años, Johanna sufrió un accidente automovilístico. Quedó con secuelas irreparables; un retraso mental severo y estar postrada en una silla de ruedas. Parecía una hermosa niña con arrugas que delataban sus casi treinta y cinco años de vida. Había que mudarla, darle de comer y vestirla. Teobaldo se encargaba de todo eso. Vicente de hablarle, meterse en su mundo de incoherencias y seguirle la corriente. La pintaba casi todos los domingos a la hora del atardecer. La trasladaba en su silla de ruedas hasta llegar al parrón. Ahí, bajo las hojas y las uvas, nacientes, maduras o marchitas, la dibujaba lentamente, plasmando su aliento a pastillas y la nostalgia que podía sentir el pedazo consciente de su cerebro. Vicente sabía que Johanna tenía pequeños momentos de lucidez en el día. Quizás siempre estuvo lúcida, pero no lo podía expresar, y sus ojos rojos no eran alergias primaverales, sino que desesperación *** Teobaldo, el día del accidente de su mujer, estaba sentado en el living de su casa, fumando un cigarro y viendo las noticias en la tele. El volumen estaba bajo y el silencio de la noche entraba por todos los agujeros de la casa. La noche ―como diría Shakespeare― nodriza de la culpa. Hablaba solo y le pegaba piteadas a su cigarro. Murmuraba potenciales palabras para su esposa:

*** Vicente Vargas González llevaba siempre a su cuñada postrada a los salones de pool. Una vez, intentó enseñarle a jugar, pero ella no pudo aprender; no tenía la fuerza suficiente para sostener el taco. De modo que la dejaba sentada en una esquina de la mesa y desde allí la mujer gritaba todas las bolas que el pintor metía. No se entendía mucho lo que decía, pero de seguro eran halagos para él

¡Quizás porque mi niñez sigue jugando en tu playa! / Y escondido tras las cañas / Duerme mi primer amor / Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vayas

*** Años después, Vicente regresó a El Quisco, esta vez con Ana Belén, la física. El restorán al que nadie entraba era un local de fantasmas, derrumbado, y el edificio que estaba a medio terminar seguía así *** Llegaron al centro de El Quisco y recorrieron las ferias artesanales. Vicente entró a la panadería para escuchar el aroma de las masas calientes. El sonido se parecía al eco que emanaba la fragancia a bloqueador en algún ocaso de febrero

CAPÍTULO IV. Un sábado por la tarde, Vicente Vargas González y Felipe Aliaga jugaban pool. El pintor le preguntó al cantante si había visto a la mujer del sombrero:

No soy de aquí. ni soy de allá. No tengo edad ni porvenir

*** La reunión de la Congregación se extendió más de lo normal ya que los ancianos jefes informaron modificaciones en las leyes que rigen a la Casa de Dios

Ella es un camuflaje. Usa su disfraz. pa´ esconder lo que en verdad. no conocen de ella

*** Vicente Vargas González, Felipe Aliaga y el vendedor de arroz inflado jugaban una partida de pool. Eran las doce de la noche y Johanna dormía plácida en su silla de ruedas. El vendedor era mejor con el taco que el pintor. “Y eso que no tengo sinestesia”, recalcaba el viejo cada vez que hacía una jugada de antología

CAPÍTULO V. Felipe Aliaga se preparaba para cantar en la quinta de recreo Santa María. Eran casi las doce de la noche y tanto Vicente Vargas González como el vendedor de arroz inflado estaban acomodados en la mesa más cercana al escenario. El pintor retrataba a la puta coja que bebía cortos de tequila para envalentonar la piel y salir a trabajar al frío en la calle Eyzaguirre. Tenía la mesa llena de hojas y polvo de carboncillo. Una cerveza desvanecida abrazaba el vendedor de arroz inflado con las palmas de sus manos. Felipe estrenaba una canción inventada por él, escrita desde la melancolía y el juramento que hizo hace años, cuando todavía era un infante: Nunca me dejarán de gustar los juguetes

*** Julio Cesar Infante, administrador de la quinta de recreo Santa María, obsequió a Felipe Aliaga una botella de Horcón Quemado ―pisco favorito de su difunto padre, don Ricardo Infante― por haber clasificado en el programa de televisión. Vicente Vargas González retrató la celebración de aquella noche. Luego cantó desafinado, como un cuchillo afilándose en el concreto. Mucha gente rio de él, y él rio de sí mismo. El vendedor de arroz inflado llegó casi al amanecer y entró al local, con bicicleta y todo, para acarrear el ebrio saco de papas que era Felipe Aliaga. A las seis de la mañana pedaleó, con el cantante a cuestas, por la calle Concha y Toro. Lo despertó cuando llegaron a la picada de Don Caco, sanguchería de la avenida Arturo Prat que estaba abierta desde muy temprano pues el dueño vendía consomés a los colectiveros de una flota cercana. Vicente iba unos veinte metros detrás de la bicicleta del vendedor. Caminaba con una mochila repleta de maderas para hacer futuros marcos. El cantante, en una mesa de la sanguchería, se sentó con las manos empalmadas entre los muslos, y comenzó a tiritar

*** Pasaron alrededor de dos semanas desde la primera ausencia de la mujer y su pequeño con mochila de superhéroes. Teobaldo Vargas utilizaba sus ratos libres, de preferencia los sábados, para rondar un acotado perímetro ―tres pasajes y una avenida― donde concluyó que podía vivir la desaparecida

*** A las ocho de la tarde de un viernes de octubre, Johanna Bórquez estaba comprando en el supermercado Santa Isabel que se ubicaba en la intersección de la Avenida Grajales y Almirante Latorre, frente a la Plaza Manuel Rodríguez. Echó al carro un vino de mediana calidad y un chocolate negro con 70% de cacao. Había poca gente ―faltaban cuatro días para la quincena de mes―, por lo que se demoró alrededor de cinco minutos en pagar y salir de allí. Cruzó la calle trotando y aguardó la llegada de Vicente sentada en una banca, frente a los juegos infantiles de la plaza y unos universitarios que bebían gustosos en el pasto, entre canturreos de guitarra e improvisadas batallas de rap. El hombre no tardó en aparecer. Se saludaron con la distancia y la torpeza que ameritaba el estado de cautela

*** Teobaldo Vargas bañó rápido a Johanna Bórquez y la dejó sentada en su silla de ruedas, recibiendo la brisa matutina

CAPÍTULO VI. Una caravana de carabineros en moto custodió el funeral del hermano menor de Ernesto Cartagena. Los uniformados se paseaban de un lado a otro y vigilaban que no existiera ningún tipo de desorden. Sin embargo, los fuegos artificiales y las balas lanzadas al cielo adornaron el trayecto desde la iglesia hasta el cementerio

*** Vicente Vargas González fue invitado al funeral. Llegó en la bicicleta del vendedor de arroz inflado, quien gentilmente se ofreció a escoltarlo hasta las afueras del camposanto. Entraron en completo silencio y se quedaron detrás de la multitud. Había cerveza, ron, cocaína y pitos enrolados que pasaban de mano en mano. También, un sol encabronado y un viejo sacerdote que leía pasajes de la Sagrada Biblia con voz muerta, de seguro, por no dejar el pucho en más de cincuenta años

*** Un hecho de este mundo puede cambiar de cotidiano a mágico si se utilizan las palabras correctas para contarlo y se guarda en los recuerdos con la facultad involuntaria de moldearse en el tiempo, sin que este, por eso, deje de ser real, tal como una roca del mar, no deja de serlo, a pesar de sus cambios y erosiones debido al golpeteo milenario del océano. Así podría narrarse que Vicente Vargas González, la mañana de un domingo soleado, vio nuevamente a la chica del sombrero de ala ancha a unos treinta metros de él. Estaba predicando junto a su prometido y su familia, tocando los timbres de las casas para sembrar la fe en cada mundano que saliera al llamado. Podría contarse, también, que el artista estuvo pintando ensimismado, que no levantó la vista del mural en muchas horas y no lo desconcentró la música de las radios de los autos ni el amistoso de fútbol que se jugaba en la cancha de tierra ―que de amistoso no tenía nada―. Vicente Vargas González despegó la vista en el momento exacto, sin razón ―aparente― que lo motivara a hacerlo. Entones, contempló a Ana Belén con su sombrero enorme que hacía sombra a todo su vestido y oscurecía aún más sus ojos negros, caminando detrás de su prometido con un par de folletos y una Biblia pequeña. Aquella sería la última ocasión en que se toparían por coincidencia pues, en el porvenir, planificarían sus encuentros. Vicente pensó por mucho tiempo en qué habría sucedido si jamás hubiera despegado la vista del mural y la chica del sombrero se hubiera escapado de la última oportunidad de hallarse casualmente con él. “¿Qué fue lo que me hizo levantar la vista? ¿Cuántas millones de casualidades han modelado la historia de la humanidad?”

CAPÍTULO VII. Ana Belén estaba absorta en el vacío de su habitación, sentada sobre la cama, desnuda. Las gotas de su pelo empapado le erizaban la piel de las piernas comprimiendo cada poro y vello. Era la segunda vez que se bañaba en el día de las siete veces que lo haría. Se levantó de improviso, movida por una idea, y buscó entre sus cuadernos y libretas una frase específica que había redactado hacía unos cuantos meses. Rápido, impulsada por el miedo a lo prohibido, hojeó y volvió a buscar hasta encontrarla: Dios limitó mi germinación, leyó en voz alta y miró temerosa la entrada de su habitación. Se estiró para coger un lápiz de su escritorio y corrigió la frase, tachó Dios y escribió Los hombres. En ese momento, su padre tocó la puerta. Ella seguía desnuda por lo que apresuró la postura de su vestido para abrir sin demora. El padre asomó la cabeza y dijo contento:

CAPÍTULO VIII. Vicente Vargas González llenó una cuchara con yogur de vainilla y la metió en la boca de su cuñada. Ella lo saboreó y tragó, mientras contemplaba un camión de gas que andaba lento por el pasaje. Con la punta de sus dedos, el hombre le limpió los labios y arregló el cabello. Enseguida, besó su frente

*** ―La primera vez que fui a Antofagasta a trabajar en las minas, me di cuenta de que había algo más solitario que el desierto. ―El hombre bebió un trago de pisco―. Conocí el desierto de Atacama y parece que ni el eco quiere acompañarlo. No se puede imaginar algo más solo, pero cuando vi un cementerio en medio de este, con las cruces oxidadas y sin una miserable flor, me dije: Compadre, esto sí que es soledad. Esa gente está muerta, obvio que lo está me van a decir ustedes, pero me refiero a otro tipo de muerte, la definitiva, la que sucede cuando hasta el último cristiano de esta tierra te olvida o muere, y nadie sabe tu nombre, que exististe, naciste, amaste, sufriste y trabajaste hasta el cansancio. En resumidas cuentas, no hay vestigio de tu paso por la tierra, salvo una cruz sin nombre en el desierto

*** Ana Belén, sentada ante la mesa del comedor, intentaba contar los granos de arroz que había en su plato. No escuchaba la conversación de sus padres ni tampoco el sonido de los tenedores recogiendo la comida. Sentía la piel delicada ―como si estuviera quemada― y un olor fétido en el aire que le provocaba náuseas. Parecía ser que llevaba días ahí, deseando subir las escaleras para ducharse, encerrarse en su habitación y entrar en un solitario pánico. “Lo hediondo lo tiene mi nariz”, pensó y la frotó iracunda. La voz del padre era calmada y elegante, y eso le desvanecía la voluntad, aunque solo oyera el eco de sus palabras. Con el cuchillo partió un grano de arroz por la mitad, ínfimo trozo blanco, y se lo echó a la boca. Quiso tragarlo, mas, por un instante olvidó cómo. Intentó recordarlo moviendo los músculos de su garganta, concentrada, pero no logró evocar el mecanismo correcto. Escupió el grano de arroz en su mano y percibió el olor rancio entre sus dedos. Las desmesuradas ansias de una ducha de agua helada socavaron su superficial tranquilidad cediendo el cuerpo a espasmos musculares que hicieron temblar la mesa

CAPÍTULO IX. Era el octavo sábado consecutivo que el cantante sorprendía con su voz en el programa de TV. De modo que su rostro comenzó a hacerse conocido y su talento solicitado por los dueños de bares, clubes o quintas de distintas partes de Santiago. Fue en el restorán La Milonga, ubicado frente al cerro San Cristóbal, donde se atrevió por primera vez a cantar temas de su autoría. Anterior a eso solo interpretaba tonadas de Serrat, Lucho Gatica y Charles Aznavour, y dejaba la declamación de las canciones propias de forma exclusiva para la quinta de recreo Santa María. En El Club del Algodón sería la primera vez que cantaría Rock and roll en creole. El dueño del club era un hombre de nacionalidad haitiana, un profesor en sus tierras, un don nadie en Chile. Después de perder su empleo como docente en un orfanato en la localidad de Fermathe ―debido a un incendio que dejó en ruinas el edificio y calcinó a más de veinte niños―, se trasladó, junto a su mujer y sus dos hijas, a Cité Soleil, un miserable nido de pobreza y pestes donde residió casi dos años. Finalmente, la desesperación, sumada a un gran momento de lucidez, le obsequiaron el anhelo de salir de ahí cuanto antes. Fue así como viajó, dejando a su familia en Cité Soleil, hacia Ecuador y luego, en el año 2009, a Chile. Dentro del país jamás pudo convalidar su título universitario de Licenciado en Historia a pesar de que tuvo todos los documentos requeridos para hacerlo. Su primer empleo fue en una distribuidora de gas en la calle Eyzaguirre. Allí aprendió el español y enseñó a sus compañeros chilenos groserías de su idioma. Vivió durante mucho tiempo en un conventillo de la avenida José Luis Coo, en una pequeña habitación donde cabía una cama, un closet, una mesa y cuatro sillas. Acumulaba libros usados que compraba en la feria de los sábados, en calle Santa Elena. Le gustaba aprender sobre la historia de Chile y cualquier otra cosa, y se desesperaba si pasaba una semana sin tener información nueva, del lugar o el tiempo que fuera. Sus conocimientos generaron que existiera un gran respeto por parte de algunos de sus pares chilenos y haitianos, sobre todo cuando hablaba de la historia de Puente Alto y el origen de los nombres de sus calles

*** —Hay un local nocturno en la calle José Luis Coo. Me invitaron a cantar. Se llama “El Club del Algodón”. Vaya nombre. Es atendido por haitianos. Acompáñame ―propuso Felipe Aliaga a Vicente Vargas González luego de haber salido del canal de televisión

CAPÍTULO X ―¿Sabes cómo conseguí mi bicicleta? ―preguntó el vendedor de arroz inflado

*** ―Hola, me vende dos queques y dos cafés, por favor ―dijo el pintor a la dueña del quiosco frente al hospital

*** Vicente consiguió un empleo lejos de su comuna

*** Luego de terminar su jornada laboral, Vicente Vargas González se dirigió a jugar pool. En el salón de Los Docman de la calle Arturo Prat, lo esperaba el vendedor de arroz inflado. Pidieron la mesa de siempre, la uno, y dejaron dicho a Turco que gritara cuando las dos horas de juego se cumplieran

*** Luego de haber estado la tarde entera sentada en una banca de plaza, la chica del sombrero regresó a su hogar. Ahora vivía solo con sus padres y sin su hermana pues, por orden de los ancianos de la Congregación, debía quedarse con su abuela materna. El padre no le dirigía la palabra, ni siquiera se atrevía a mirarla en los incómodos momentos donde se encontraban cara a cara en el pasillo o a la salida del baño

*** Ana Belén y Vicente Vargas González comenzaron a verse más seguido. El artista había sido despedido del empleo de vendedor de lámparas por lo que recuperó las horas del día. Volvió a pintar a todo tiempo, sin comer ni dormir, bajo el parrón de su patio y en el centro de la comuna. La chica del sombrero, luego de abandonar el instituto, consiguió un trabajo de empaque en un supermercado ubicado en la estación de metro Las Mercedes. Cuando tenía las mañanas libres se trasladaba hacia la Plaza de Puente Alto, acompañaba al pintor y tomaban desayuno; sopaipillas y café por lo general o sándwiches de ave mayo que Vicente compraba a una señora, instalada con su puestito desde las cinco de la mañana, dueña de la esquina de la Avenida Balmaceda con José Luis Coo, enfrente de la panadería La Chilenita. A la chica del sombrero le fascinaban los panes debido a la mayonesa que utilizaba la mujer para sazonarlos

CAPÍTULO XI. El museo de Ámsterdam es el edificio que resguarda más cuadros y dibujos de Vicente Vargas González. Existe una colección especial de telas que el artista retrató en una época muy corta y convulsionada de su vida. Las obras delatan su fascinación repentina por el comportamiento cuántico y el misterio de lo ínfimo. No obstante, lo que los expertos no saben, es que el artista tuvo una total influencia externa: la chica del sombrero. En su afán por comprender el universo la mujer dejó de poner atención a lo enorme y comenzó a fijarse en lo pequeño. Fue así, presa del delirio, que cayó en interminables investigaciones sobre la mecánica cuántica y Vicente fue el receptor de aquel mundo nuevo. Además de oírla, la ayudaba con la obtención de libros, hurtándolos de insólitas maneras sin ser descubiertos

Desde Bogotá a Medellín. la cosa se pone fea. Mi rima es de la esquina. donde se vende la droga fina, donde se fabrica Rap con letras que asesinan, donde no es un juego la vida

*** Vicente Vargas González, al día siguiente, antes de entrar a su hogar, se revisó la oreja herida. La sangre estaba seca y oscura. Se preguntó si Felipe Aliaga tenía su lóbulo y cartílago guardados o si los había escupido y botado a la basura. La mediagua, helada y con aroma a naranjas debido a la cáscara seca que había en su velador, se sentía poco acogedora; el frío había traspasado las sábanas y entumido el colchón. La herida comenzó a doler, a punzar ardiente. Vicente anhelaba dormir y le picaban los ojos, mas no podía. Se levantó y cogió el rollo de tela bajo su cama. “Treinta y cuatro millones doscientos cuarenta mil fotones”, dijo. “Treinta y cuatro millones doscientos cuarenta mil y un fotones”, corrigió luego de haber pintado uno más

CAPÍTULO XII. El vendedor de arroz inflado se levantó temprano. Miró su reloj, uno viejo y de cuerda, herencia de su padre. “El tiempo es lo único que puedo leer”, decía cada vez que alguien le preguntaba sobre letras y palabras en un papel. Poseía muy poco conocimiento sobre los números y los juntaba con dificultad, pero nadie podía engañarlo con una cuenta, una apuesta en la brisca o en el pool

Pandye nan yon ravin. Pep mwen an domi.1

Nan pousyè, lari yo wòch. lagè a pa t 'menm rive. sèlman oubli. mache dousman. kie antoure chemen an. kote pa gen flè kap grandi. ni trashuma yon beje.2

*** Ana Belén se marchó de su hogar en pleno invierno. Buscó un empleo más estable y renunció a los empaques del supermercado. La empresa privada Los Trigos había ganado la licitación para hacerse cargo de los desayunos y almuerzos de los colegios municipales en Puente Alto, de modo que se abrieron cupos para nuevas contrataciones. La chica del sombrero trabajaba de lunes a viernes, desde las siete de la mañana hasta las cuatro de la tarde, cocinando, pelando papas ―ochenta kilos diarios―, preparando los desayunos y limpiando la cocina al final del día. Vestía ropa muy holgada cubierta con un delantal blanco, guantes de látex y cofia para proteger el cabello. Los alumnos de la escuela, sobre todo los más pequeños, se encariñaron con la chica del sombrero debido a su permanente sonrisa al momento de servir la comida

Y tiene el corazón de poeta. De niño grande y de hombre niño. Capaz de amar con delirio, capaz de hundirse en la tristeza, pues tiene, el corazón de poeta, de vagabundo y de mendigo. Y así lo he conocido. Y así me gusta a mí que sea, que tenga el corazón de poeta

*** Cuando la tarde caía en poderosos anaranjados, una camioneta Toyota Hilux 2011 detuvo el suave ronroneo de su motor frente a la casa del artista. El conductor, luego de cerciorar la correcta postura de sus lentes en el espejo retrovisor, descendió y caminó con un flameante paso de emperador, saludando con besos al aire a la señora del almacén y doña Perpetua. Se acercó a los barrotes de la reja y contempló a Teobaldo Vargas

*** El amigo de Ernesto Cartagena, un respetado joven empresario, de apellidos vinosos, había logrado ingresar a Asmall World hacía quince días. Una vez dentro, comenzó a hacerse conocido como un gran coleccionista, refinado e ilustrado, que anhelaba con cierta desesperación una obra de Pablo Picasso que Madame Aisha tenía en la pared de su living

*** Ernesto Cartagena le informó al pintor sobre la imperativa necesidad de su talento

*** Ernesto Cartagena mantuvo a Justo Marambio secuestrado durante largas semanas. Su familia, compuesta por su esposa, hija y nieta, residía en la comuna de Maipú, en la población San Luis. Al día siguiente del rapto, Papi Chino lo llevó a su hogar para que se abasteciera de ropa y se despidiera de su gente

*** La parcela de la familia Cartagena se hallaba a un costado de la Autopista del Sol. Escondida entre densos bosques, riachuelos y rejas improvisadas, a simple vista parecía que allí solo vivía gente de campo, criadora de vacas y cerdos, y capataces montados a caballo. Sin embargo, las canciones cocinadas en el estudio de música acusaban que en medio de toda esa presunta placidez se orquestaba un reverberante retazo urbano

Era una muerte anunciada. desde que ganó la cima. Puso el mundo de cabeza, el zar de la cocaína, pero cayó en Melipilla. Don “Cartagena Saldivia”

En cinco y diez mil millones, su fortuna calcularon ¿Cómo es que tanto dinero. los “pacos” no notaron?

*** Madame Aisha era la hija mayor del embajador de los Emiratos Árabes Unidos en Chile. Se hizo conocida en el refinado mundo del poder cuando construyó un pequeño museo con reliquias orientales de su colección personal, en su mayoría heredadas. Existía también una gran cantidad de objetos obtenidos en subastas argentinas, país donde creció, pues allí su padre desempeñó su labor durante casi diez años

Tiene de un niño la ternura. y de un poeta la locura. y aún cree en el amor. tío Alberto

*** El manicero, en su destartalado carro con forma de locomotora, entró al Pasaje Uno de la población Maipo, lanzando chiflidos y humo blanco para avisar su arribo. Eran las nueve de la noche. Vicente Vargas González salió a comprarle dos bolsas de maní confitado, con el rostro manchado de pintura y el cabello como nido de pájaros. Al cruzar el portón se percató de dos cosas: la noche estaba fría e iluminada por nubes altas y la tía Clotilde se encontraba afuera de la casa, esperando su salida o la de Felipe Aliaga

*** Ernesto Cartagena oía con atención la grabación

*** Casandra Balboa, prima hermana de Ernesto, era conocida en la población y sus alrededores como Caupolicana Cartagena, pues desde que tuvo uso de razón, fue fiel hincha del Colo-Colo. Era miembro de la barra brava del paradero 37, que demostraba su fervor a través de espectaculares sesiones de pirotecnia que protagonizaba en la esquina del pasaje Lope de Vega, o en el centro de la cancha de tierra, cada vez que el equipo amado ganaba un clásico con Universidad de Chile o Universidad Católica. Su niñez y parte de la adolescencia vivió en el Sename, ya que su madre, Clotilde Cartagena, permanecía intermitentemente entre la libertad y la cárcel, la droga y la rehabilitación, y su padre, Abelardo Balboa, había sido un papito corazón ―denunciado por violencia intrafamiliar― que se marchó a Bolivia cuando Casandra tenía seis meses de nacida

CAPÍTULO XIII ―Las partículas subatómicas que alguna vez estuvieron relacionadas entre sí, continúan unidas por siempre, aunque una distancia infinita las separe. Y lo que le sucede a una, afecta a la otra, como si existiera una conexión invisible que desafía la rapidez de la luz, instantánea, por así decirlo, sin importar la distancia que recaiga entre ellas ―dijo Ana Belén y levantó su pequeña mochila del suelo―. Tenemos que abordar el bus que acaba de llegar. Mira, dice Quisco. Ese debe ser el nuestro

*** Parado en la intersección de Avenida Francia con la calle Las Reinas, enfrente del almacén Carolina, estaba Nino conversando con el hijo de su difunto mejor amigo y colega. Se habían encontrado en la amasandería y minimarket Santa Teresita de la calle Raúl Romero Erazo, desde donde caminaron haciendo resonar las pisadas en el asfalto cubierto de maicillo ―superficie característica de los caminos pertenecientes al litoral central―. Conversaban sobre la tranquilidad del balneario, el salado silencio y la bruma matutina, cualidades que se interrumpían en verano con el arribo de la masa santiaguina y el calor. El viejo, arrastrando su dedo índice por el tabique de la nariz, acomodó sus anteojos poto de botella, y observó las verduras que traía dentro de su bolsa de tela: un pimentón verde, una pila de cebollas y la mitad de un repollo. Luego, dificultado por el reflejo plata intenso del horizonte, vislumbró la pequeña silueta de su bisnieto, distorsionada al contacto de las fatamorganas, acercarse lento junto a una mujer

*** Vicente Vargas González, durante cuatro días, caminó desde El Quisco hacia Puente Alto. Vagó por las plantaciones de parras y los extensos campos y bosques que subían y bajaban por la cordillera de la costa. El agua que bebió en el camino le fue obsequiada por humanos que vivían perdidos entre las líneas de las siembras, cuidando la inmensidad verde, y siendo ocultados por esta. Al llegar a la comuna, visitó a Felipe Aliaga, quien le hizo notar, de inmediato, la excesiva pérdida de peso que acarreaban sus pómulos y pantorrillas

Maldigo a la solitaria. figura de la bandera. Maldigo cualquier emblema, la venus y la araucaria, el trino de la canaria, el cosmos con sus planetas, la tierra y todas sus grietas, porque me aqueja un pesar. Maldigo del ancho mar, sus puertos y sus caletas. Grande será mi dolor

*** A finales de agosto, Teobaldo Vargas estaba de cumpleaños. Lo celebró un viernes con sus compañeros de trabajo en el bar La Escarcha, y el sábado, rebosante de resaca, con su hermano y su esposa. Acomodaron la mesa del comedor en el patio, bajo el parrón, almorzaron lomo saltado y bebieron cerveza

CAPÍTULO XIV. 30 de octubre. Ana Belén salió corriendo de su departamento con un bolso a cuestas. Se trasladó hasta la casa de su abuela, esperó en la vereda de enfrente sin hacer ruido, y marcó al teléfono de su hermana pequeña

*** Esa tarde nubosa de playa, luego de marcharse enfadada, la chica del sombrero de ala ancha vagó por las calles de El Quisco y descansó a orillas del mar. Grabó en su retina la puesta de sol y se puso de pie para caminar. No utilizó las veredas ni la arena, sino el extenso camino de rocas que pulverizan las olas del océano, transformando su furia en pequeñas gotas flotantes de rocío. Piedras altas, resbalosas, volcánicas y repletas de cochayuyo, eran parte de la macedonia de bolones prehistóricos que recorrió durante el anochecer y la noche misma. De pronto, llegó a lo que parecía el fin, una montaña rocosa que recibía el retumbante choque del agua. Se quedó allí, mirando la oscuridad. No existía nada visible, solo luces de botes pesqueros. A su espalda descansaban enormes casas que fueron construidas sin depredar las curvas naturales de las lomas del balneario. “¿Me devuelvo o avanzo? ―se preguntó―. Para avanzar tendría que tomar un pequeño vuelo, saltar este acantilado y caer en esa roca que está más adentro del mar”. Le costó horas atreverse a hacerlo, la altura y el rocío le hacían temblar las pantorrillas. Descubrió el amanecer del Pacífico, opacada postal debido a la popularidad del atardecer. Una pesada neblina avanzó desde el horizonte, empapando su cabellera hasta el goteo. Saltó entre las rocas acantiladas y caminó hasta llegar al club de yates de El Quisco. Las mansiones forjadas en aquel sector de la playa eran gigantescas, con caminos laberínticos y bosques artificiales. La chica del sombrero compró su desayuno en una panadería: delicias de frambuesas recién horneadas, y un café de vainilla sin azúcar. Se sentó en las jardineras de una plaza a observar la apertura de los locales del centro: la subida de cortinas metálicas y saludos con el clásico “buenos días” que se oía a lo lejos, pues no había ruido que aplastara su propagación en el aire. Casi a las cuatro de la tarde, a pleno sol de invierno, Ana Belén esperó una micro para ir a San Antonio. Revisó el dinero que le quedaba, parte de su primer sueldo como manipuladora de alimentos. “No es tanto”, pensó. Un joven de camisa floreada se le acercó con un cartel

*** Al día siguiente, con la luz primaveral de las diez de la mañana, Teobaldo Vargas salió al patio en busca de su carrito de feria. Allí, sentadas bajo el parrón, en silencio, observó a la chica del sombrero y Valentina

*** En la cancha de tierra, frente a la Avenida Ramón Núñez, la familia Cartagena, el pintor y el cantante se encontraban organizando los últimos detalles del evento que sucedería en la noche: la celebración de Halloween. Sería con fuegos artificiales, cantantes en vivo, obsequios, dulces, dinero y comida. Felipe Aliaga junto a Santito & Daemon, serían los que abrirían el show, teloneando a la estrella de la noche, la famosa cantante de Reguetón, Diana Star

*** La primera semana de noviembre, Ana Belén estuvo escondida, día y noche, en la parcela de la familia Cartagena. Con recurrencia y aumentando cada nueva jornada, la noticia de la desaparición de Valentina copaba los programas matinales de televisión y adornaba los postes de las distintas poblaciones de Puente Alto. De modo que a la pequeña no se le permitió salir de la parcela, remitiéndose su rutina a largos paseos por las hectáreas de terreno, juegos de mesa con Casandra, la tía Clotilde y Ana Belén, y tardes de películas y series televisivas

*** El sábado siete de noviembre, Vicente Vargas González, aprovechando la luz de la mañana, comenzó a pintar un mural, el último solicitado por Ernesto Cartagena. Esta vez el tema que debía inspirar las figuras y colores, las manos y el cerebro del artista, era la paz. El narcotraficante confiaba en que sus planes futuros, el asalto y el poder germinado de este, se transformarían en inminente placidez. De modo que, citando a Silvio Rodríguez ―a quien llamó Silverio, el guitarrista comunacho―, dijo que la guerra era la paz del futuro. Aquel verso no lo había oído del cantante, sino de su tía Clotilde, quien siempre le aconsejaba que no buscara la guerra para la guerra

*** Vicente Vargas González, en la oscuridad de su cuarto con aroma a madera y papel quemado, se paseaba como león estresado de zoológico. Sabía que la chica del sombrero estaba junto a Ernesto Cartagena, haciendo quizás qué cosa dentro de la población, peligrando su cuerpo, o su integridad mental, o todo, la vida entera. Quedaban exactamente dos semanas para el asalto, tiempo infinito, languidecido por las ansias y la desesperación, en el que debía asumir que Ana Belén estaba más a salvo con Ernesto que con él. “Son solo dos semanas ―reflexionó el pintor―. Aguantar y después, desaparecer. Morir para el mundo, con ella”. En medio de aquellas meditaciones apesadumbradas, un llamado a su puerta le removió la concentración. La abrió y tuvo una visión, un recuerdo, el de su cuñada, estática frente a la entrada, acercándose para besarlo. La imagen se borró, del mismo modo que se esfuma la niebla, en el instante que recibió un beso real, fresco, temblante y ensangrentado. Era la boca de Ana Belén, sus manos rotas, la ropa salpicada, el llanto, el mutismo y un abrazo fundido. Entraron al cuarto, y se lanzaron a la cama. Rompieron un par de marcos de madera y removieron los pedazos hacia el suelo, de un zarpazo, utilizando la bestial fuerza de la calentura. Se comieron la carne de los labios, irritándola, y enfrentaron sus lenguas hasta la anestesia. Poco a poco, bajo una terrible ansiedad adolescente con escalofríos y amor aglutinado, empezaron a palpar por sobre la ropa las durezas y calores del resto de humanidad. Se irguieron los pezones de Ana Belén. Su acné volcánico y la piel pegada a la espina, fueron apareciendo, junto al pudor y ardor estomacal. Vicente Vargas González percibió una erección nerviosa, palpitante, y descubrió su torso poco ejercitado. Enseguida se apartaron para observarse sin hablar, asmáticos, vulnerables. Él contempló los aromas intangibles de ella, esos que forjaban su color

*** Vicente Vargas González pintó la tarde entera “El mural de la paz” en la parcela de la familia Cartagena. Felipe Aliaga, luego de haber grabado un tema de reguetón junto a Santito & Daemon en el estudio de música, caminó por el terreno acompañado de Valentina. El ocaso era inminente, anaranjado, y los pasos sobre la maleza se oían con una potencia melancólica

CAPÍTULO XV. Madame Aisha tenía dos óleos pintados por Pablo Picasso. El primero, era el cuadro que adornaba la pared de su habitación, reliquia que deseaba adquirir Alejandro, el coleccionista, y el segundo, un lienzo subastado en más de cien millones de dólares, lujo que heredó de su padre hacía un par de años, bautizado por el pintor español como: Desnudo, hojas verdes y busto, que la mujer tenía escondido en un cuarto pequeño que funcionaba como caja fuerte

*** Felipe Aliaga, caminando por la Avenida Ramón Núñez, llamó a Ernesto Cartagena y le contó el inconveniente con Madame Aisha. El narcotraficante dijo que lo mejor era hablar en persona, de modo que le ordenó aguardar la llegada de tía Clotilde, quien andaba trabajando en la población. El cantante, mientras se comía un helado de agua y analizaba el mural hecho por Vicente Vargas González en las paredes de la cancha de tierra, vigiló la aparición de la enorme camioneta de la mujer. Llegó diez minutos después del llamado telefónico. Viajaron a Melipilla. Papi Chino, descansando sobre una toalla en la terraza de la parcela, se levantó e invitó a Felipe Aliaga al comedor

*** Domingo 15 de noviembre

*** El periodista del diario El Painal, un abogado, Clotilde Cartagena y Papi Chino estaban sentados en el comedor de la propiedad en Melipilla

CAPÍTULO XVI. Felipe Aliaga fue tomado preso un mes después del asalto a la mansión de Madame Aisha. Cumplió su condena, acortada por buena conducta, en la Ex Penitenciaría de Santiago ―galería siete―. En el transcurso de la primera mañana de iniciado su presidio, recibió un nocaut certero. Entró sin nada de valor. Sus compañeros de sector revisaron sus pertenencias, y acto seguido, Richard Vásquez, un viejo recluso, condenado por robo con violencia y microtráfico, le golpeó el mentón con un termo lleno de agua caliente. Las golpizas se extendieron por casi tres semanas. Su suerte comenzó a cambiar cuando ingresó al negocio de las estafas telefónicas. Su voz y entonación impecable lo transformaron en la gallina de los huevos de oro para quienes controlaban la empresa, hombres de gran ingenio que escondían celulares en los lugares más irrisorios del penal. También cantaba, preparaba conciertos montando escenarios en medio del óvalo para gendarmes y reclusos. Su carisma y buen comportamiento, a pesar de ser el emperador de timos a larga distancia, lo hicieron acreedor de grandes beneficios. Uno de estos, el más importante, fue la posibilidad de recibir visitas al interior de carpas ensambladas en los patios del edificio. Dentro de estas había una cama de plaza y media, una ampolleta colgante y nada más. Allí, el cantante atendía a su madre, única persona que lo visitó durante su estancia en la cárcel, sin contar las dos ocasiones en que apareció Madame Aisha

*** La mañana de aquel día fatídico, Ana Belén estaba en la parcela de los Cartagena, contemplando las agonías de una fogata. La bruma comenzaba a despejarse y la luz, mas, no el sol, aparecía con timidez aclarando las copas de los árboles y el cantar de los pájaros, loros en su mayoría, que descendían a la superficie en raras ocasiones. Vicente Vargas González se acercó a la mujer

*** Felipe Aliaga, acomodado en la terraza de la parcela en Melipilla, hablaba con Valentina. Los ojos de ambos estaban aclarados por el reflejo de la piscina, grisácea tensión superficial que recibía hojas verdes y pétalos, además de la vastedad de nubes de lluvia que se paseaban por el cielo. Era un tiempo anómalo que interrumpía el calor de los días pasados y venideros

Ella es un camuflaje. usa su disfraz. pa’ esconder lo que en verdad. no conocen de ella

EPÍLOGO. Felipe Aliaga supo de la muerte de su amigo a las cinco de la madrugada. Pidió a Tarzán que lo llevara a ver su cadáver. En el camino el soldado le fue narrando lo sucedido:

NOTAS. 1. Letra original de la canción Pueblo blanco, escrita por el cantante Joan Manuel Serrat: “Colgado de un barranco / duerme mi pueblo blanco” 2. “Por sus callejas de polvo y piedras / Por no pasar ni pasó la guerra/ Solo el olvido / Camina lento bordeando la cañada / Donde no crece una flor / ni trashuma un pastor

Отрывок из книги

Para Felipe Aliaga, el muerto más lúcido

de la historia de la humanidad.

.....

―¿Qué haces?

―Pinto un cuadro.

.....