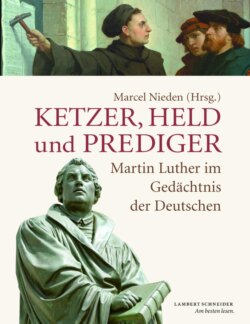

Ketzer, Held und Prediger

Реклама. ООО «ЛитРес», ИНН: 7719571260.

Оглавление

Группа авторов. Ketzer, Held und Prediger

KETZER, HELD UND. PREDIGER

Impressum

Menü

INHALTSVERZEICHNIS

VORWORT

16. Jahrhundert. DIE ANFÄNGE DER LUTHERMEMORIA. Marcel Nieden. Friedlich und sanft entschlafen – Faktensicherung

Verlust des Propheten und Lehrers – Traueransprachen

Geteiltes Gedächtnis – Grabstätte und Grabmal

Konkurrenzgedenken – Einzel-, Sammel- und Werkausgaben

„Geschichte von Leben und Taten“ – Biographien

Luther im Jahreskreis – Öffentliche Gedenktage

Imago Lutheri – Darstellungen in der Kunst

Luther kontrovers – Bild und Anti-Bild

17. Jahrhundert. DER REFORMATOR IN DER SELBSTINSZENIERUNG DES LUTHERTUMS. Wolfgang Sommer

Die Lutherbilder zur ersten Jahrhundertfeier der Reformation im Jahr 1617

Die „Lutherrose“ als Siegel Martin Luthers

Die Obrigkeit als Schutzherr der evangelischen Lehre

Jan Hus und Martin Luther – Gans und Schwan

Die antipäpstliche Polemik in den Lutherbildern von 1617

Die antilutherische Polemik der Katholiken

Der Konfessionshader am Beginn des Dreißigjährigen Krieges

Die Weissagung des Jan Hus auf das Wirken Martin Luthers

Die Lutherbilder zur Hundertjahrfeier der Übergabe der Confessio Augustana 1630 und zum Augsburger Religionsfrieden 1655

Der Bildtypus „Luther mit dem Schwan“ als Hauptmotiv der Lutherbilder im 17. und 18. Jahrhundert

Der Einfluss des Pietismus auf die Gestaltung der Lutherbilder

Das Geburtshaus Luthers in Eisleben als historisches Museum

Die Lutherbilder in plastischen Werken, Reliefs und Statuen in Kirchen

Die Lutherbilder in Buchillustrationen

Die Beziehung zwischen Lutherbild und zeitgenössischem Lutherverständnis

18. Jahrhundert. LUTHERERINNERUNG IM ZEICHEN VON AUFKLÄRUNG UND EMANZIPATION. Albrecht Geck. Johann Andreas Cramers „Ode auf D. Martin Luther“ (1773)

Lutherlob und Lutherschelte, oder: cum Luthero contra Lutherum

Die „Memorial-Trias“ des 18. Jahrhunderts

Die Zweihundertjahrfeier des Thesenanschlags im Jahre 1717

Die Zweihundertjahrfeier des Augsburger Bekenntnisses 1730

Die Zweihundertjahrfeier des Augsburger Religionsfriedens 1755

Das Reformationsjubiläum 1817 und die Errichtung eines Denkmals für Luther im öffentlichen Raum

19. Jahrhundert. NATIONALE, KONFESSIONELLE UND TOURISTISCHE ERINNERUNGSKULTUREN. Tim Lorentzen „Was ist das.“ Mit Luther durch ein langes Jahrhundert

Traditionsgründungen: das Reformationsjubiläum 1817

„Lebendige Denkmäler“ als Erinnerungsalternativen

Identitätsstiftung in konfessioneller Konkurrenz

Luthergedenkstätten: neue Wallfahrtsorte und Reliquien

Illustration und Historienmalerei: Luther auf der Bühne der Geschichte

Mit Podest und Pathos: Lutherdenkmäler

Vollendung: Protestantismus und Preußentum im Kaiserreich

20. Jahrhundert. VOM SOCKEL INS BODENLOSE? Klaus Fitschen. Die Nachwirkungen der Denkmalskultur des 19. Jahrhunderts und der Bruch damit

Und wenn die Welt voll Teufel wär: Luther im Ersten Weltkrieg

Ideologisch überformte und zerstörte Erinnerung im Dritten Reich

Der restaurierte Luther: Selbstvergewisserung nach dem Zweiten Weltkrieg

Erinnerung im Zeichen des Zweifels

Der geteilte Luther: deutsch-deutsche Erinnerung im Jahre 1983

Der medialisierte und popularisierte Luther

Der Höhepunkt der Erinnerung? 2017

Was bleibt?

ANMERKUNGEN

Literaturverzeichnis

BILDNACHWEISE

PERSONENREGISTER

Informationen zum Buch

Informationen zu den Autoren

Отрывок из книги

Marcel Nieden (Hrsg.)

Martin Luther im

.....

Abb. 12: Von den Lutherpredigten (Historien) des Joachimsthaler Pfarrers Johannes Mathesius waren bis 1600 bereits 13 Ausgaben erschienen; Titelblatt der Ausgabe Nürnberg 1600.

Melanchthon berichtet in seinem Vorwort zum zweiten Band der Wittenberger Ausgabe der lateinischen Schriften Luthers, dass der Reformator seine Freunde hatte hoffen lassen, „er werde seinen Lebenslauf wie auch die Anlässe seiner Kämpfe erzählen.“36 Doch sei ihm der Tod zuvorgekommen. Melanchthon versucht nun seinerseits und stellvertretend, das Leben im Zusammenhang einer humanistischen Laudatio zu erzählen, bietet allerdings in seiner Historia de vita et actis Martini Lutheri (Geschichte von Leben und Taten Martin Luthers, 1546) nur eine an der inneren Entwicklung Luthers orientierte Beschreibung der Jugend und frühen Wittenberger Zeit (bis ca. 1519), die recht abrupt auf sein Ende 1546 ausgreift und dann vor allem auf seine Bedeutung für die Nachwelt zu sprechen kommt.37 Das mit den Lebensaufzeichnungen verbundene Interesse galt nicht oder zumindest nicht ausschließlich der beschriebenen Person, sondern letztlich den zeitgenössischen Lesern. Die Historia sollte zum einen den Lesern durch die Betrachtung der Luthervita Beispiele zur Gestaltung der eigenen Lebenspraxis – in den Worten Melanchthons „zur Stärkung der Frömmigkeit“38 – anbieten, zum anderen aber auch durch eine Gegendarstellung helfen, konfessionspolemische Lutherlegenden zu entkräften.

.....