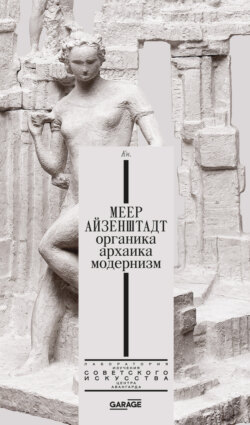

Меер Айзенштадт. Органика, архаика, модернизм

Реклама. ООО «ЛитРес», ИНН: 7719571260.

Оглавление

Группа авторов. Меер Айзенштадт. Органика, архаика, модернизм

О серии

Меер Айзенштадт. К теме синтеза 1930-х

Александра Шатских. Архитектурно-пластические композиции скульптора М. Б. Айзенштадта[5]

Надежда Плунгян. Рисунки Меера Айзенштадта

Каталог. Тексты Александры Селивановой

«Физкультура» («Посвящение Лукасу Кранаху»)

Архитектон и архаика

«Симфония завода» («Литейщики»)

Колонны

Синтез

Зеркальное

Существа и вещи (сюрреализм)

Старость

Аллюзии и цитаты

О скульпторе

Биография

Юрий Арендт. Воспоминания

Ариадна Арендт. Меер Айзенштадт

Алексей Сотников. Слово о друге[101]

Нина Нисс-Гольдман. На выставке Айзенштадта в Доме Скульптора[103]

Евгения Коварская

Юрий Злотников. Клумбы синтеза

Елена Павлова-Арендт. Отрывок из мемуарной повести «Нить Ариадны»[114]

Выставка

О выставке «Меер Айзенштадт. К теме синтеза 1930-х»

Айзенштадт как VR-мыслитель. Интервью с Женей Ржезниковой[121]

Справочный аппарат

Список выставок

Избранная библиография (в хронологическом порядке)

Список сокращений

Отрывок из книги

Все годы своего существования сначала в форме семинаров «Новой Москвы» в булгаковской «Нехорошей квартире» (2008–2012), затем в Центре авангарда в Еврейском музее (2013–2014), в Центре авангарда на Шаболовке (2014–2022) мы – а здесь я имею в виду довольно узкий круг историков искусства, архитектуры и науки, культурологов и художников – пытались сформировать новые подходы к изучению и представлению художественной жизни первой трети ХХ века. Говоря именно «художественная жизнь», а не «искусство», я подчеркиваю междисциплинарный подход, заставлявший нас выбирать неожиданные темы, подсвечивавшие целые пласты культуры той эпохи, будь то авиация, интерес к психотехнике или кристаллографии, энтомология, электрификация или питание. Взаимосвязанность и взаимообусловленность социальных, политических, экономических и культурных явлений раннесоветской эпохи требовали такого же синтетического рассмотрения, зачастую брезгливо отвергавшегося нашими коллегами. Этот метод нуждался и в таком же многосоставном и гибридном отражении – в виде семинаров, концертов, театральных и музыкальных реконструкций. А также «синтетических» выставок, включавших разного рода «мусор» – нехудожественный и немузейный материал: эфемеры, предметы быта, аудио и видео, объекты из естественно-научных и технических коллекций, реконструкции. В 2020-е эта практика все больше обретает легитимность в музеях, однако для начала и середины 2010-х она была внове и часто оценивалась критически. Документы, обрывки, фотографии, микроистории, клочки повседневности и маргиналии на полях для нас служили важнейшим источником информации о больших художественных нарративах и были значительными экспонатами наших выставок наравне с каноническими живописью, графикой, скульптурой, архитектурными проектами.

В свою очередь, помимо контекста – а выше речь идет именно о нем, – важными для нас были и субъекты этой истории. Хотелось рассказывать о тех, кто был оттеснен на обочину искусствоведческих магистралей, не вписывался в узкие рамки распределенных уже на протяжении прошлых десятилетий «-измов», был забыт, затерт и неудобен. Именно эти художники, дизайнеры, теоретики, архитекторы, литераторы, режиссеры, ученые позволяли нам сойти с затоптанных троп и увидеть художественные процессы 1920–1940-х с новых ракурсов, обнаружить новые связи и явления. Некоторые из них стали героями монографических выставок – например, Василий Маслов, Николай Ладовский, Алексей Гастев, Меер Айзенштадт, Николай Кузьмин, Григорий Гидони; а кто-то предстал в контексте конкретной темы – как, например, Яков Мексин, Борис Смирнов, Никита Фаворский, Павел Зальцман, Фёдор Семёнов-Амурский, Сергей Романович…

.....

В этом можно убедиться на примере сложного визуального взаимодействия, в которое должны были вступать с наблюдателем две статуи в центре «Фонтана»: искусно срежиссированное зрелище, включающее элементы игры, могло возникнуть лишь при участии зрителя, напрягая силы ума, будоража воображение. Странную, загадочную и вместе с тем обладающую художественной убедительностью группу составляют фигуры двух «антиподов», совершенно одинаковых статуй атлета с мячом – одна из них перевернута вниз головой и соприкасается стопами с привычным образом стоящим двойником. Отражаясь в водоеме, статуи из этой валетообразной группы менялись бы местами по отношению к зрителю – антипод приобретал «правильную» позицию, его близнец, напротив, перевертывался. Такое головокружительное манипулирование ориентацией «верх-низ», усиливаемое и подчеркиваемое зеркальным отражением, раскрывает интуитивное постижение Айзенштадтом той амбивалентности иерархических ценностей человеческого мира, на которой держится возможность его живительного преображения, возрождения (М. М. Бахтин[8] как раз в то время начинал открывать фундаментальный мировоззренческий смысл данного «карнавального» явления, используя термин, много позже внедренный в обиход гуманитарных наук). Скульптор сознательно вводит загадку в свою композицию, и разрешение этой загадки в каком-то однозначном варианте невозможно; в замысле Айзенштадта дает себя знать свойственная ему склонность видеть и ощущать в реальности некоторую таинственность, существование скрытого смысла вещей, выявляющая его художником романтического склада.

О романтической природе дарования Айзенштадта говорит и особая музыкальность, присущая его творению, где в зримой форме воплощены важнейшие законы построения музыкальных произведений: ритм служит главным организующим началом в «контрапункте» архитектурной и скульптурной «партий», в пространственно-временных аккордах вертикальных и горизонтальных членений композиции, почти всегда проведенных по правилам золотого сечения; здесь, как и в музыке, пластические мелодии, варьирующие канонические темы обнаженных человеческих фигур, подвергаются зеркальному отражению, противодвижению, объединяются в полифоническом звучании и слагаются в своего рода изобразительную симфонию.

.....