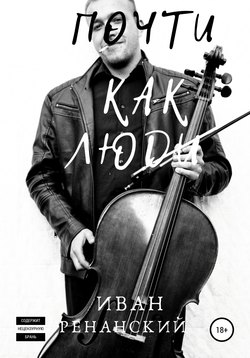

Читать книгу Почти как люди - Иван Михайлович Ренанский - Страница 1

ОглавлениеОт автора

Все эти истории правдивы – вот, как мне кажется, главная ценность сего текста. Все они действительно имели место быть, хоть и не все произошли со мной лично. Очевидцем каких-то был я сам, о других мне на полном серьезе рассказывали люди, в правдивости чьих слов я могу не сомневаться, третьи вообще случились ещё до моего рождения. Но все эти истории – реальны. Это вовсе не авторский вымысел, и не вольный пересказ, основанный на реальных событиях. Все это – чистая правда. От первой и до последней буквы. Почему-то мне просто необходимо донести сей факт до читателя, а что уж ему с этим фактом делать (плакать или смеяться, к примеру) – понятия не имею. Пусть сам решает – не маленький.

От своего – для своих.

Эпиграф

«Печальное нам смешно, смешное – грустно, а вообще, по правде, мы ко всему довольно равнодушны, кроме самих себя». (М.Ю Лермонтов «Герой нашего времени»)

«Ирония и жалость, ребята! Ирония и жалость!» ( А. и Б. Стругацкие «Гадкие лебеди»)

«Книги, которые имеет смысл читать, обладают одним общим свойством: они написаны автором для самого себя. Даже если сочинение адресовано определенному кругу людей или вообще человечеству, настоящая книга всегда узнается по отсутствию претензии. Если угодно, по простодушию. Пишущий не боится выглядеть наивным, не пытается показаться умнее или образованнее, чем он есть, не изображает, будто его волнует то, к чему он на самом деле равнодушен, не предпринимает усилий понравиться. Автору не до этого. Автор болен неким вопросом, поиск ответа на который является курсом лечения. Если хочешь излечиться, нельзя тратить силы на несущественное» (Б. Акунин «Аристономия»)

Отделение первое.

Увертюра.

В кухню я шагнул прямиком из тяжелого, душного сна, в котором кто-то постоянно открывал шипучие холодные напитки, постоянно смеялся, постоянно пододвигал запотевший, содержащий в себе освежающее блаженство стакан, а я все никак не мог утолить жгучей, дурной жажды. Несколько секунд я старательно хмурился, глядя на полную грязной посуды раковину, на разделочную доску, лежащую тут же, с намертво приросшими остатками незатейливых кулинарных экспериментов одинокого мужчины, на часы, показывающие половину шестого утра, на батарею разноцветной стеклотары, занимавшую подоконник, и все это время я зачем-то имитировал лицом напряженную работу мысли. Затем, уже окончательно вынырнув в обжитую кухонную явь, я открыл кран, подставил первый попавшийся пустой стакан под упругую холодную струю, и осушил его, после чего повторил сей акт еще раз. И еще. И снова.

Жидкость вливалась в тело как-то неправильно, тяжело, даже болезненно, как будто во сне у меня слиплось горло и атрофировался глотательный рефлекс, но я пил, преодолевая муки, радуясь, что капли текут по подбородку и срываются на грудь, что глухое отупение отступает, что рвотные позывы становятся все слабее и ненавязчивее. Отставил стакан, шагнул к окну, прижался лбом к стеклу, погрузив свой ленивый взгляд в заученный наизусть заоконный пейзаж, над которым совсем недавно встало солнце – детская площадка, машины, деревья, школа, дома, дома, дома…

Как давно все это уже продолжается? И когда кончится? Разумеется, никто не ответит, потому что в вопросах, адресованных власти, богу, или вселенной необходима конкретика – пустое сотрясание воздуха абстрактными фразами с вопросительной интонацией бессмысленно. Память прикидывается расшалившимся ребенком, складывающим из картонных карточек с буквами несуществующие слова – пади разбери теперь, что было на самом деле, а что приснилось, привиделось, или оказалось рассказаным кем-то. Но если, все-таки, попытаться восстановить порядок… Если напрячься, и вспомнить, сообразить, сопоставить…

Мимо неизбежно, шлепая босыми ступнями по раскаленному городскому асфальту, проходит лето, неожиданно жаркое для наших широт, и вполне ожидаемо пьяное, заботливо держащее меня за руку, не дающее сбиться с заданного курса – к вечеру каждого дня, с умилительным постоянством, будто придавленное к дивану многотонным прессом тело оживает, принимает душ, поглощает необходимое количество пищи, и начинает медленное, с трудом дающееся движение в направлении первого же подвала, заполненного кондиционированным воздухом и выпивающими особями обоих полов. Там оно садится в углу, или занимает место у стойки, подносит запотевшую пивную кружку ко рту, подцепив кончиком носа пенную шапку, в несколько долгих, жадных глотков употребляет золотое, обдающее душу вначале холодком, а затем мягким теплом родительской любви содержимое.И принимается себя жалеть. Пристальный и печальный внутренний взор ловит образы из недалекого прошлого, невесомо и торжественно скользящие мимо: вот человек, у которого нет ничего, но есть вера в себя и в марципановое будущее, вот он же, но уже забравшийся на пик собственного триумфа…А дальше падение, разочарование, стоны под ударами грязных кирзовых сапог судьбы. Или нет, все не так, все проще – пассажир выходит из одного поезда, чтобы пересесть в другой, но, по какой-то причине, не успевает, и остается один, на пустом перроне, без денег, без документов, с тощим дорожным баулом, хранящим скромные, если не сказать нищенские пожитки. Он растерян, раздражен, напуган и заспан. Но один поезд уже ушел, а другой пока не пришел, и неизвестно, придет ли когда-нибудь – вот вам и вся мизансцена. В том поезде, с которого сошел неудачник, осталась прыщавая, щуплая юность, полная неразделенных любовей и произвола школьной диктатуры, а вместе с ней – пора студенчества, то есть, судя по чужим многочисленным заверениям, лучший отрезок жизни. Да, конечно, пять лет залихватского пьянства, творческого бунта и виртуозного разврата не могли не оставить на теле и душе примерно такой же отпечаток, какой подушка оставляет на щекепроснувшегося – сложно ведь даже рассмотреть какое-нибудь особенно теплое и нежное воспоминание в отдельности, ибо они давно слиплись в единый бесконечно милый сердцу ком.

В том же поезде, на который неудачник опоздал, в светлое будущее уехала отвратительная и привлекательная одновременно заграница, с ее соблазнами, кнутами и пряниками, а вместе с ней и перспективы на дальнейшее продвижение по собственной жизни, как по ступеням лестницы, все выше и выше – осталось лишь встать, подобно большинству, на беговую дорожку, и начать бессмысленно переставлять ноги все быстрее и быстрее, по факту не сдвигаясь с места, в ожидании, когда же уже, наконец, даст сбой сердечная мышца, и можно будет лечь в деревянный ящик, дабы хоть там перевести дух. В том поезде уехала прочь юношеская надежда, с годами выросшая, обзаведшаяся мускулатурой, внушительными кулаками и собственным хрипловатым голосом – надежда на богатую, красивую и, безусловно, счастливую жизнь, ибо ведь каждый коллега по цеху, каждый товарищ по оружию знает, что только заграница, представляющаяся неким аналогом древнегреческого Олимпа, может по-настоящему принять, оценить, полюбить и вознаградить по заслугам тех, кто этого действительно достоин. А то, что и с этого Олимпа многие, спустя какое-то время, возвращаются на землю, к жизни простых смертных, так это, в сущности, ничего не значит – кто ж будет равняться на пресытившихся небесными дарами блядей?

Вот так и получилось, что вышел человек из одного поезда, в другой так и не сел, и теперь вынужден обживаться на грязном, продуваемом всеми ветрами перроне, постепенно убиваемый амбициями и алкоголизмом. В общем-то, по-своему привлекательная картинка с открытки в стиле нуар – молодой и непризнанный гений, одинокий мастер своего дела, топящий собственный талант на дне стакана, уже не ждущий от жизни ничего, обзаведшийся ядовитым цинизмом, погрязший в пороках и нищете. Воистину – лирический герой своего времени, двадцати пяти лет отроду, уставший от всего и всех, упивающийся собственным грехопадением, не нуждающийся в чужой жалости, но сам себя жалеющий регулярно. Отвратительная банальность. Клише, вызывающее рвотные позывы. Но зато как трогательно…

Вот и ещё одно утро: жирное, дикое солнце настойчиво лезет в окно, тело потеет, я уже давно не сплю, но и вставать не вижу никакого смысла – так и лежу на скомканных простынях, лениво давлю на кнопки телевизионного пульта, вяло поглощая прущую танком с экрана пропаганду, или насилие, или секс, или даже все вместе. На полу валяются несколько книг – я не читаю их с каким-то особенным, злорадным упорством, но и не убираю с глаз, дабы они постоянно напоминали о себе. Привычный садомазохизм – книги шепчут: "Посмотри, до чего ты опустился! Посмотри, на кого стал похож!", а я отвечаю им: "Вижу, милые. Вижу, родимые. Но что же могу поделать? Хочется быть мерзким, тупым, грубым, вонючим и бесчувственным ко всему. Хочется, понимаете?". Разумеется, они не понимают. Зато я понимаю. А хули тут не понятного-то? И вслед за этими мыслями всегда приходит другая – тоже вонючая, осклизлая и гадкая: "Вот, до чего вы все меня довели. Гады. Козлы. Суки. Радуйтесь теперь". Кто такие эти таинственные "вы все", не так уж важно – воображение само услужливо слепит мутные образы жестоких заговорщиков, обрекших такого святого человека на погибель, и я ещё долго буду загонять им под ногти раскаленные иглы, выдавливать глаза, протыкать шилом барабанные перепонки, и черт знает что ещё с ними делать, пока не надоест. Впрочем, продолжится это не долго – под занавес экзекуции придет неизменно мудрое и тоскливое понимание, что винить некого и незачем, кроме себя самого. И дальше освободившееся место на пыточном столе займу уже я сам – вот и лежу, одуревший от жары, похмелья, одиночества и несправедливости, вот и давлю на кнопки телевизионного пульта, вот и потею, воняю всем телом, изредка почесывая избранные части его.

В углу, упрятанный в недра гробоподобного футляра, покоится инструмент, к которому я не прикасался уже несколько месяцев. Стоит он здесь для того же, для чего и книги лежат на полу – садомазохистское напоминание о моем предназначении, от которого я вприпрыжку несусь по истертым до блеска, скрипучим ступеням личной стагнации, с радостными криками: "Вы этого хотели? Ну так получите! Не надо, не утруждайте себя, я сам, сам все сделаю!".

Когда же солнце начинает садиться, я отправляюсь пить те виды алкоголя, что из разряда самых доступных и эффективных, ибо падшим, разумеется, не положено обилие денежных средств. А положены им всепоглощающая черная тоска, крепкие сигареты, и нечленораздельные бормотания в безразличной ко всему, душной ночи, когда тело тащится зигзагами от одного островка холодного фонарного света до другого: "Все вы несчастные, лживые, отвратительные, обречённые пошляки. И теперь нам по пути".

Вопросы сонно проползают по внутренней стороне черепной коробки, вопросы требуют ответов. Что это за город, и как оказался я в нем? Чем был оправдан побег в простодушную, жизнелюбивую Провинцию, смущенно и покладисто занявшую свое место на почтительном расстоянии от блестящей, лощеной, пышногрудой Столицы, к чьим молочным железам все так мечтают припасть, дабы насытится достатком, славой, успехом, благополучием? Чего ожидал я, задумывая эту добровольную ссылку? Кажется, отвечать на этот вопрос я стыжусь даже самому себе, поэтому, в очередной раз заняв столик у окна того или иного заведения, без лишних мыслей сижу и рассматриваю аборигенов – таких красивых, свежих и беззаботных, что хочется плакать от зависти, роняя ядовитые слезы в опустевшую рюмку.

Что ж, и здесь живут. Значит, попробую и я.

Кухня, половина шестого утра, я стою, прижавшись лбом к стеклу, вглядываюсь в заученный наизусть пейзаж – детская площадка, машины, деревья, школа, дома, дома, дома… Вообще, я сейчас могу позволить себе вглядываться во что угодно, лишь бы не внутрь, не в себя.Пальцы скребут оконное стекло, впитывая кончиками его шершавую прохладу, а губы уже шевелятся, беззвучно воспроизводя некогда оставленные в дальнем углу пыльной памяти, а теперь вдруг извлечённые на свет строки:

Грубым даётся радость,

Нежным дается печаль.

Мне ничего не надо,

Мне никого не жаль.

Жаль мне себя немного,

Жалко бездомных собак,

Эта прямая дорога

Меня привела в кабак.

Что ж вы ругаетесь, дьяволы?

Иль я не сын страны?

Каждый из нас закладывал

За рюмку свои штаны.

Мутно гляжу на окна,

В сердце тоска и зной.

Катится, в солнце измокнув,

Улица передо мной.

На улице мальчик сопливый.

Воздух поджарен и сух.

Мальчик такой счастливый

И ковыряет в носу.

Ковыряй, ковыряй, мой милый,

Суй туда палец весь,

Только вот с этой силой

В душу свою не лезь.

Я уж готов… Я робкий…

Глянь на бутылок рать!

Я собираю пробки -

Душу мою затыкать.

Лишь поэтам дозволено себя жалеть- социум относится к ним с трогательным снисхождением. Жалость к себе- не более чем вторсырьё, из которого они кроят свои шедевры, как алхимики, путем хитрых манипуляций получая золото из дерьма. Для всех остальных же жалость к себе- это что-то вроде ананизма. Заниматься таким на публике- дурной тон, заслуживающий общественного порицания. Лишь наедине с собой, забившись в самую глубокую и темную щель, надежно отгородившись от мира живых, уверенных в себе, сильных, смелых, можно позволить себе эту маленькую, пошлую и постыдную блажь.

Я вернулся в комнату, лег на прежнее место, обхватив себя руками за плечи. Собрался было заплакать, но уснул.

И снились мне пьяные женщины, косолапые мохнатые монстры, дураки и предатели.

***

Внезапно лето отхлынуло, и я с удивлением обнаружил себя посреди узкой, сырой и серой улицы, одетым в пальто поверх старомодной шерстяной кофты невнятного цвета. Сверху что-то накрапывало, ветер бил по лицу своими сырыми ладонями, словно бы приводя в чувства, прохожие обходили меня по широкой дуге, изредка одаривая хмурыми взглядами исподлобья- больше всего я напоминал им человека, внезапно вышедшего из комы, что, впрочем, было не далеко от истины. Наверное, чтобы оправдать свой глупый и растерянный вид, я принялся картинно шарить по карманам, будто вознамерившись подтвердить наличие чего-то очень важного- прохожие перестали обходить меня, приняв за своего. "Ну подумаешь,– должно быть, решили они,– человек проверяет, все ли он взял из дома, и оттого у него такой странный, нелепый вид. Ничего удивительного". Страх и настороженность теряют свою силу, если причину их возникновения можно просто и внятно объяснить.

Тем временем, я лихорадочно строил планы на ближайшее промозглое, осеннее будущее, одновременно стараясь придать хоть какой-то смысл всплывающим в памяти хаотичным картинам знойного и пьяного летнего прошлого. Выходило примерно следующее: я трезв и голоден оттого, что нет денег. Чего ещё нет? Нет работы, нет приличной теплой одежды, нет любви- не только во мне, а, кажется, во всем мире. Во всей вселенной. Лето блаженного тунеядства и слезливой жалости к себе прошло, как проходит к утру алкогольное опьянение, осень повисла на шее многотонным грузом зябкой трезвости. Есть некоторое количество квадратных метров, которое, однако, мне не принадлежит, но туда, по крайней мере, всегда можно прийти, сесть за пустой стол, или, например, лечь в кровать, только что это изменит? И ещё есть долги. И ещё есть головная боль. Как со всем этим быть?

Так и не нащупав в пустых карманах подходящего ответа, я медленно побрел вдоль по улице. По дороге завернул в какой-то магазин, ссыпал в пластиковое блюдце на кассе остатки капитала, получил взамен половину батона, и, окрылённый этой маленькой победой, продолжил путь, все глубже увязая в гиблой трясине похмельных раздумий.

Кажется, весь день я провел в бессмысленных блужданиях по городу, и лишь к вечеру оказался "дома"– моросить к тому времени уже перестало, и как-то сам собой в голове образовался план. Не разуваясь, ни с кем не здороваясь, я прошел в свою комнату. Свет зажигать не стал – наощупь отыскал в дальнем ее углу тяжёлый и пыльный футляр, подхватил его за скрипучую ручку на боку, и вместе с ним вышел обратно в прихожую, на лестничную клетку, на улицу.

На затылок давило, угнетая серостью, низкое небо, под ногами хлюпала вода, ветер бесстыдно лез под одежду.

Первый же подземный переход показался подходящим- я спустился, дошел до середины полутемной, гулкой кишки, поставил футляр, и принялся с каким-то дурным остервенением отпирать его замки. Спустя минуту, я извлёк из него инструмент, поприветствовавший меня тихим, ласковым гулом случайно задетых струн- так приветствует горячо любимого хозяина преданный пёс, покорно проведший весь день взаперти. Держа его за шею одной рукой, пальцами другой я выудил из футляра смычок… И застыл.

Стул. Я забыл взять с собой стул.

Не знаю, сколько я так простоял посреди плохо освещённого подземного коридора, с виолончелью в одной руке, смычком в другой, и раскрытым футляром у ног. Кажется, время специально остановилось, чтобы посмеяться надо мной. Мимо шли люди, поглядывая на меня безо всякого интереса- они торопились в свои дома, к своим женам и мужьям, к своим котам и собакам, к своим телевизорам, плитам, холодильникам… Какое им было дело до замершего в нелепой позе человека с таким же нелепым и большим музыкальным инструментом в руке? Едва ли они знают, как называется такой инструмент, да и знание это им, в общем-то, ни к чему. Пусть себе стоит, чудак. Это ведь не запрещено.

– Играть будешь?

Я медленно повернул голову на голос, и увидел молодого парня в спортивном костюме, со сдержанным любопытством рассматривающего меня.

– Это контрабас?

– Нет.

– А что?

– Это виолончель.

– Как маленький контрабас?

И откуда у меня эта сучья вежливость, эта блядская интеллигентность? Ведь можно было бы сразу послать обитателя провинциальных заводских окраин куда подальше, или хотя бы просто промолчать. Но нет, я с ним разговариваю, отвечаю на его вопросы. Зачем? Наверное, остатки былой гордыни, былого статуса. Когда-то ведь я и впрямь был иным – широким, пружинистым шагом выходящим на сцену под щедрые аплодисменты, с важным видом обсуждающим особенности тех или иных технических приемов с коллегами, такими же гениальными и почти всемогущими, прикидывающими, где их ждут больше- в Карнеги Холле или в Ла Скала. Когда-то честь, вежливость, принципы действительно были чем-то обязательным, как цилиндр, трость, и лайковые перчатки для английского джентльмена. Осанка, улыбка, безукоризненные манеры, высокий уровень мастерства владения инструментом, заслуженное самоуважение напополам с самоиронией, без которой так просто потерять голову от собственного великолепия, не знающая сна Столица, компании, кабаки, женщины, танцы… Отсутствие денег совершенно не волновало- ведь совсем скоро их станет так много…

Все это имело смысл лишь в том мире, вернее, в том поезде, с которого я однажды сошел, чтобы ехать дальше. А здесь, в сыром, полутемном подземном переходе… Но отчего-то я не могу себя заставить нагрубить этому павиану в физкультурной форме, хотя уверен, что если, все же, получится- мне полегчает.

Нет, не выходит.

– Так ты играть будешь?

…Сцена, аплодисменты, поклоны, радостное удовлетворение и наслаждение самим собой, а после неизменные диалоги:

– Ты гений!

– От гения слышу.

– Приходи к нам, у нас концертмейстера до сих пор нет.

– Старик, я солист. Ты же знаешь, оркестр- это, увы, не мое.

И, главное, за всей этой смешной мишурой, за всеми высокопарными словами и пафосными поступками, за всем этим напускным, фальшивым блеском действительно скрыт настоящий талант, настоящая преданность своей профессии, неподдельная красота души…

– Играть будешь, или нет?

Подземный переход. Обладатель спортивного костюма- единственный, заинтересовавшийся моей персоной. Остальные идут мимо. Я – в пальто поверх свитера времён сытой домашней юности, с инструментом в руках. Раскрытый (должно быть- для денег) футляр у моих ног. И отсутствие стула.

– Я не могу играть. Мне нужно на что-то сесть…

– Давай стоя!

– Стоя нельзя.

Вот сейчас он спросит, почему нельзя стоя, я начну объяснять… А зачем? Видимо, мне хочется ему понравиться, или, возможно, я надеюсь его разжалобить. У него есть деньги- у меня нет. И желательно, чтобы какая-то часть его денег перекочевала ко мне в футляр. Просто так, не от любви к искусству, о котором он понятия не имеет, а хотя бы из снисхождения.

Но молодому обладателю спортивного костюма не интересно, почему на виолончели нельзя играть стоя- он разочарованно сплевывает себе под ноги и просто уходит. Видимо, ему не доводилось слышать о снисхождении к падшим гениям. И едва его нелепая широкоплечая фигура, обтянутая синей тканью с красными лампасами, исчезла из моего поля зрения, меня окликнули вторично, и я вновь обернулся, не ожидая, впрочем, ничего хорошего.

Он стоял шагах в пяти от меня, привалившись боком к стене. Конечно, я сразу узнал его- за несколько лет, прошедших с нашей последней встречи, он совершенно не изменился: тот же внушительный живот, те же плутовские огоньки в глазах, тот же низкий, чуть хрипловатый тембр голоса.

– Ну как, много заработал?

Я пожал плечами, изо всех сил стараясь стереть с лица глупую и широкую улыбку.

– Ну, чего лыбишься?– поинтересовался он,– узнал хоть?

– Узнал,– говорю.

– Конечно, такую морду хрен забудешь,– усмехнулся он,– может ещё и как зовут помнишь?

– Ты что меня, Полпальца, совсем за лоха держишь?– возмутился я, или, вернее, сделал вид, что возмутился.

– А черт знает, что у тебя там в башке теперь,– Полпальца отлепился от стены, вразвалку, солидно покачиваясь на каждом шаге, подошёл ближе, заглянул в раскрытый футляр,– эх ты, знаменитость залетная. Что, даже на бутылку не наиграл? Поделом тебе. В следующий раз думать будешь перед тем, как на дело идти, не посоветовавшись с коллегами по цеху и вообще- старыми знакомыми. Понял?

– Понял.

– Я твое "понял" на хую помпонил,– доверительно, с отеческой укоризной сообщил Полпальца,– пойдем, малый. Тут сегодня ты все равно каши не сваришь. И завтра не сваришь. В этом переходе тебя только менты принять могут.

– Куда пойдем?– спросил я, покорно пряча инструмент обратно в футляр, и, в общем-то, готовый уже ко всему.

– За встречу по маленькой для начала.

И, прочитав все по моему лицу, пояснил:

– Не боись, малый. Я ставлю.

***

– Работа не пыльная, место хорошее,– говорит Полпальца, разливая остатки второй бутылки по рюмкам,– на первое время тебе перекантоваться- самое то!

Я блаженно откидываюсь на спинку стула, прикрываю глаза. Хорошо. Впервые за долгое время хорошо прямо совсем, целиком, без отвратительных и вездесущих "но". За окном опять моросит, по улицам носятся безликие, мокрые, скользкие силуэты в куртках, в пальто, в плащах. Они зябко ежатся под навесами автобусных остановок, хмуро курят, отгородившись от слезливого неба черными зонтами, спешат к метро, шлепая по лужам и неумело, по-детски матерясь вслух или про себя. А я- здесь, и мне хорошо. На кухне много тепла и света, пахнет едой, кофе, и ещё какой-то обжитостью что ли- сразу становится ясно, что сидишь не в съемной квартире, пригодной лишь для вынужденного пребывания, а в чьем-то настоящем, уютном доме, в чьем-то маленьком, тайном мирке, существующем вопреки законам большого, сырого и злого мира. Тело мое накормили и напоили, душу как следует отжали, просушили, и теперь весь я сочусь густой, медовой благодарностью.

– Пьем,– кряхтит Полпальца.

– Пьем,– соглашаюсь я.

Даже опьянение здесь приходит не так, как обычно- не бьёт по затылку внезапно обвалившимся потолком, а тихо подкрадывается сзади, и как чуткая, любящая женщина нежно обнимает за плечи, шепчет на ухо святые непристойности…

Спустя секунду Полпальца возвращает свою пустую рюмку на стол, погружает мясистую кисть в пузатую банку, и короткие пальцы его начинают охоту за вертлявым и своенравным огурцом, то целиком исчезающим в мутном рассоле, то вновь появляющимся, и никак не дающим завладеть собой. Я без особого упорства стараюсь вспомнить, откуда взялось это прозвище- Полпальца? Ведь все пальцы на обеих руках у него в целости и сохранности…

– Говорю тебе,– все старается закончить уже давно начатую мысль мой приятель,– не пыльная работа, и место хорошее. Денег, конечно, мало… А где их сейчас много? Не жили богато- нехуй начинать. Зато на ноги встанешь, оклимаешься. А там дальше сам решишь, куда податься. Тебя везде с руками оторвут- не сомневайся.

Я и не думаю сомневаться- блаженно гляжу на дымящуюся в моей руке сигарету, улыбаюсь.

– Да что ты лыбишься все?!– не выдерживает Полпальца,– молчишь и лыбишься! Я ему дело говорю, а он…

– Можно,– спрашиваю,– я у тебя переночую?

Он замирает, так и не донеся пойманный огурец до рта, с минуту внимательно смотрит на меня, со смесью лёгкого раздражения и удивления во взгляде, потом пожимает плечами.

– Ночуй, не жалко. А насчёт работы-то что? Пойдешь к нам?

– Пойду, Полпальца,– отвечаю я, не переставая улыбаться,– конечно пойду. Куда ж мне теперь ещё?

И после, уже далеко за полночь, я стою у черного окна в небольшой, уютно захламленной комнате, смотрю на сыплющую дождем ночь и одновременно- на отражение, в которым посланный мне небом захмелевший ангел, бормоча себе что-то под нос, устраивает мне лежбище на полу из пледов, простыней, подушек… А затем свет гаснет, и я, заняв свое спальное место, продолжаю улыбаться уже в темноте, дослушивая нечленораздельный монолог, переходящий в сонное сопение:

– Вот так всю жизнь ходишь, ходишь по ахуенно тонкому льду, и все ждёшь, когда провалишься… Правильно ведь говорю, малый, правильно… А работа не пыльная… И место хорошее… А она мне говорит: "ты такой милый!"… А я ей тогда говорю…

…Мне снится поезд, неторопливо, со змеиным шипением подползающий к перрону. Мне снится седой проводник, распахивающий скрипучую вагонную дверь, проверяющий мой билет. Мне снится, как я вхожу, бросаю на полку вещи, сам сажусь на соседнюю, у окна, и поезд трогается, не дожидаясь других пассажиров. Продуваемый всеми ветрами перрон уплывает прочь, а я улыбаюсь, вслушиваясь в перестук колес. Лёгкой дороги, маленький, обманутый жизнью, но ещё больше самим собой, человек. В добрый путь!

Глава 1. Квинты и терции

Я вошёл в гримёрку первым- узкое и длинное помещение, хаотично заставленное вешалками и шкафами, со стенами, завешенными афишами и пёстрыми плакатами, с десятками неряшливо распахнутых и брошенных как попало футляров самых разных форм и размеров, напоминающих исполинские вставные челюсти. Едва я успел пройти вглубь, как следом за мной потекла многоголосая, шумная, чёрно-белая толпа- люди смеялись, люди ругались, люди с усталостью сбрасывали с себя казённые смокинги, белые рубашки, брюки, туфли, и постепенно превращались из безликих функционалов, составляющих общую массу на сцене, в отдельно взятых личностей, таких не похожих друг на друга в жизни. Я едва успел уложить инструмент в футляр, захлопнуть крышку, запереть замки и стянуть с шеи бабочку, как меня уже оттеснили в угол, вжали в стену- каждому здесь полагалось одинаковое, и более чем скромное количество личного пространства. Стараясь не попасть одним локтем в толстый волосатый живот, а другим- в обтянутые синей тканью трусов ягодицы, я выбрался из концертного наряда, водрузил его на вешалку, влез в джинсы.

– Как это мы в девятом номере разойтись умудрились?

– Понятно как- Главный постарался.

– Да это ещё что. Вот вчера третью часть развалили- это было нечто!

Я попытался отыскать взглядом футболку и сумку- не вышло.

– Когда же этот гном уже махать научится?

– А что, можно подумать, другие лучше машут.

– Ну знаешь, есть и получше.

– Есть. Да не про нашу честь.

Футболка обнаружилась под ворохом ничейных рубашек, некогда белых, а теперь серых и грязных, лежащих в этом углу, наверное, испокон веков.

– Мужики, кто на водку в поездку скидываться будет?

Это Февраль. Он же Гена, он же Геннадий Андреевич Февральский, бессменный концертмейстер группы вторых скрипок. Он женат, имеет двоих детей и трёхкомнатную квартиру где-то на окраине города, в свободное от семьи и работы время пьет, временами рыбачит и частенько вслух размышляет о несовершенстве мироздания. Его ценят и любят. Впрочем, как и каждого здесь, за исключением разве что меня, да и то лишь потому, что ещё толком не успели влюбиться и оценить.

– Скинуться, конечно, надо, но аванс только послезавтра…

– Я долг Пашке отдать обещал… Давай на следующей неделе?

– Что за водка-то хоть?

– Водка что надо,– важно заявляет Февраль, почесывая ляжку- подруга тещи с ликероводочного большую скидку сделать обещала.

– Не палёнка?

– Сам ты палёнка.

– Смотри, пол оркестра потравишь ведь…

– А сколько брать будем?

– Ну,– Февраль нахмурился, производя в уме не доступные простым смертным расчеты- литров двенадцать, думаю, точно надо.

Я вздрогнул и ошарашено замер, так и не дотянувшись до футболки. Нет, не то чтобы меня каким-то особенным образом поразило услышанное, да и чужой алкоголизм, так же, как и свой собственный, уже давно стал чем-то обыденным, само собой разумеющимся, но масштабы, господа… Масштабы до сих пор вызывали у меня уважение и благоговейный трепет.

– Это на сколько нам?

– Смотри,– с готовностью принялся объяснять Февраль,– два дня туда, так? Два дня там, так? И два дня назад.

– А как повезем?

– Я все уже придумал. Заливаем в канистры, отдаем их водителям. Кто на границе к водительским канистрам придерется?

– А если всё-таки найдут? Жалко будет…

– Кто не рискует, тот не пьет, мужики. А мы будем.

Я надеваю кеды, ежесекундно пожимая протянутые руки пробираюсь к выходу, с облегчением выскальзываю в коридор… и сталкиваюсь нос к носу с Полпальцем- он всегда приходит в гримёрку последним и чуть погодя, когда многие уже успели переодеться и уйти, ибо его аристократичная натура не терпит спешки, суеты и потной, душной сутолоки.

– Ну как, малый?

Я быстро пожимаю плечами, хмурюсь, оттопыриваю нижнюю губу и киваю, оставив интерпретацию этой пантомимы на совести его воображения.

– Ничего, малый, бывает!

Полпальца был главным символом, главной духовной скрепой виолончельной группы, о нем ходили разные слухи, обильно распускаемые обожателями и ненавистниками. Не высокий, тучный, он больше всего напоминал сытого, гордого и хитрого кота, в особенности когда важно прохаживался по закулисью, щуря глаза, на дне которых никогда не тухли озорные огоньки. Полпальца не признавал ни одного представителя местной оркестровой власти, и клал внушительных размеров детородный орган на любые обязанности, что не мешало ему на корню пресекать даже самые незначительные посягательства на свои права. Однако, он обладал каким-то иррациональным, сверхъестественным талантом влиять на группу, окутывая всех своим странным, бунтарским обаянием, приумножая авторитет своей персоны не благодаря, а вопреки любым обстоятельствам. Полпальца не был, и никогда не стремился стать концертмейстером, предпочитая роль серого кардинала- ему было лень нести тяжёлый крест ответственности, ему нравилось наблюдать со стороны, как наблюдает монарх за своим народом, или проповедник за своей паствой.

Я пожал Полпальцу руку и заспешил к выходу, однако, дорогу мне преградил наш вездесущий инспектор.

– Вы в ведомостях расписывались?

– Расписывался,– отвечаю.

– В каких?

– Во всех.

– Когда?

– Позавчера, вчера, и сегодня два раза.

– Распишитесь ещё раз. Лишним не будет.

Я покорно поставил автограф на протянутом мне бланке, пробормотал:

– В последнее время я расписываюсь больше, чем работаю.

– А вот это вы зря,– наставительно изрёк он,– работать нужно больше и усерднее!

Киваю уже находу, и почти бегу, чтобы не встретить ещё кого-нибудь. Инспектор наш, в сущности, мужик неплохой. Неплохой ровно настолько, насколько может быть неплохим пастуший пёс, следящий, чтобы стадо овец паслось в специально отведённом для этого месте. Его никто не уважает и уж тем более никто не боится, но дисциплину при нем, из вежливости, стараются соблюдать. А больше, в общем-то, ему ничего и не надо. Иногда, правда, нашего инспектора посещают странные идеи революционного характера- к примеру, однажды он вознамерился ввести в оркестре сухой закон. То есть пить возбранялось как до, так и после работы. Тем, кого на протяжении месяца не уличали в пьянстве, даже полагалась небольшая премия. Однако отчего-то столь смелая попытка наставить коллектив на путь истины не увенчалась успехом, и наш инспектор ограничился тем, что взялся с удвоенным рвением следить за соблюдением трезвости хотя бы в рабочее время. Впрочем, даже это не всегда хорошо ему удавалось, ибо коллеги мои отличались находчивостью и фантазией. Помню, как вознамерился он взять, так сказать, споличным Полпальца- все знали, что духовная скрепа виолончельной группы регулярно грешит на рабочем месте, то есть в нашей скромной столовой, и не только. Надо сказать, что там действительно совершенно законно продавался алкоголь всех сортов, вроде бы как для тех случаев, если в буфет вздумает неожиданно нагрянуть большое начальство. Несколько дней инспектор тенью следовал за Полпальцем всюду, и когда нашему серому кардиналу это наскучило, он придумал такую штуку- пришел в антракте в буфет, и говорит:

– Настенька, ненаглядная моя, плесни-ка мне стаканчик минералочки, а то глотка пересохла.

Инспектор, разумеется, уже тут как тут. Настя, наша буфетчица, протягивает полный стакан.

– Ну, как служба?– интересуется Полпальца, опустошив стакан наполовину.

Инспектор пожимает плечами, будто бы невзначай подходит ближе, принюхивается. Нет, не пахнет. А чем минералка-то пахнуть может? Полпальца допивает, и вновь просит:

– Настенька, солнце, налей ещё.

Раздосадованный инспектор отходит, садится за свободный столик, и продолжает свое наблюдение уже оттуда. А Полпальца выпивает второй стакан, по Гагарински машет рукой и покидает буфет. Позже, правда, разнесется слух о том, что Полпальца, выходя с остальными музыкантами на второе отделение, споткнулся о ковровую складку, и, взволнованно матерясь, вывалился на сцену, увлекая за собой находящуюся рядом скрипачку, которую он вроде бы по-дружески приобнимал за талию. Злые языки расскажут и о том, что будто бы была у Полпальца с буфетчицей какая-то особая договоренность по поводу некоего второго стакана. Кто-то даже, заговорщицки подмигнув, сообщит, что от Полпальца ПАХЛО… Да только кто ж слухам-то верит? Главное что и Полпальца, и скрипачка остались целы, второе отделение того концерта прошло ещё лучше, чем первое, зрители аплодировали стоя, а инспектор плюнул на свою слежку и занялся другими делами.

Но что-то мы отвлеклись.

Я вышел на улицу, поежился, уже неспеша добрел до курилки, где стояли несколько человек, покопался в карманах, извлёк пачку и зажигалку.

– И этот гол на предпоследней минуте- ну просто загляденье!– донёсся до меня обрывок беседы.

– Да ну, скучная игра. Нападающий у них- полный лох. Как только мяч получает- сразу выпендриваться начинает, а как до удара по воротам доходит- мажет безбожно. Я этого, если честно, вообще не понимаю. Ну как? Ты в футбол с детства играешь, это твоя работа, так неужели за столько лет ты по воротам попадать не научился с такого-то расстояния?

– Ну, знаешь, ты тоже на валторне уже столько лет играешь, и, вроде бы, все не плохо, а иногда, бывает, как пёрнешь мимо кассы – аж люстра в зале затрясется, и у дирижера все волосы на яйцах поседеют!

– Это верно, бывает.

Вот сбегает с крыльца и спешит к своей машине низенький, пухленький мужичек в дорогом пальто , с вечной гримасой "в каком же дерьме я вынужден копаться" на лице- когда он проносится мимо курилки, все отворачиваются, делают вид, что увлечены беседой, чтобы ни дай бог не попрощаться, не протянуть руки. Это- наш главный дирижёр. Он же- просто Главный. Он же блядский карлик, ебучий гном, он же Черномор, он же Бибигон, крыса, картавый хоббит, он же рождественский эльф, он же безрукий инвалид, засраный лилипут, и так далее. Вне зависимости от пола, возраста, идеологии, политических и религиозных взглядов, его ненавидят все, и эта коллективная ненависть сближает самых разных людей, как сближает, например, война или стихийное бедствие. И, стоит отдать ему должное, Главный делает всё, чтобы черное пламя этой ненависти никогда не затухало. Впрочем, особенно стараться для этого ему и не нужно- он бездарен, хамоват, трусоват, ленив, алчен, тщеславен, его запасы подлости и самодурства неисчерпаемы.

Тем временем ко мне подходит Шура Дмитров, спрашивает своим тихим, мягким голосом:

– Ты едешь?

Я киваю, тушу сигарету. С Шурой мы живём в одном доме, и иногда он подвозит меня на машине. Шура кларнетист, а по совместительству ещё и буддист, что мне, не скрою, крайне импонирует. Он тихий, славный и добрый малый, с философскими, хоть и несколько печальными взглядами на жизнь.Он никогда и никому не делал зла, всегда был вежлив, чуток и немного грустен, имел семью, редко пил и стоически переносил все тяготы бытия. Когда-то давно Шура работал в народном оркестре, где подлые и недалекие люди сыграли с ним злую шутку. Случилось примерно следующее- в одном из номеров концерта весь оркестр посреди разудалой плясовой должен был прокричать:" Барыня, барыня! Барыня-сударыня!", или что-то вроде этого. Один из коллег Шуры отличался весьма тонким чувством юмора, и, желая продемонстрировать свой талант, убедил его, что кричать нужно совсем в другом произведении. Ничего не подозревающий Шура поддался на провокацию, и в самом тихом моменте, не обращая внимания на тоскливые переливы балалаек и домр, рявкнул, не жалея связок: "Барыня, барыня!", после чего так расстроился, что до конца концерта не смог извлечь из кларнета ни одной ноты. Спустя неделю он тихо и незаметно уволился, ни с кем не сводя счёты, не затаив обиды, и обрёл пристанище у нас, где к нему все относятся, как святому. А может быть даже и ещё лучше.

Мы молча дошли до стоянки, сели в его машину, и ещё несколько минут не могли выехать, дожидаясь, пока иссякнет поток разъезжающейся по домам публики.

– Я вам весь вечер в дудку дудел, а вы теперь даже пропустить не можете,– бормотал Шура не с раздражением даже, а с какой-то детской обидой в голосе.

– Козлы неблагодарные,– подтвердил я,– хотя, они ведь не знают, что это именно ты им в дудку дудел.

– Не знают,– согласился Шура, выруливая, наконец, на шоссе,– а если бы даже и знали – все равно бы не пропустили…

Мы мчимся по ночному проспекту, мимо мелькают улицы и площади, щедро залитые электрическим светом. Я слушаю монолог Шуры о том, что клаксон его автомобиля раньше выдавал чистую квинту, и Шура этим очень гордился, а теперь сигналит какой-то отвратительной малой терцией, и в ближайшие выходные это нужно непременно исправить. Я улыбаюсь и время от времени киваю, думая о том, что вот сейчас этот блаженный доберется до дома, запрет машину, поднимется на свой этаж, войдёт в квартиру… Там его встретит жена, накормит ужином, и пока он будет есть, она станет рассказывать что-нибудь об успехах детей, или о том, как прошел ее день… А я приду к себе, без особого желания, скорее по привычке, выпью, лягу на диван не раздеваясь, накроюсь пледом.

Все мы такие разные, одинокие и не очень, счастливые и несчастные… Но по необходимости становимся одним целым, единым живым организмом, с его сердцем, печенью, лёгкими, жгутами артерий. Мы становимся этим организмом, и дарим, дарим, дарим людям счастье, почти бескорыстно, не получая от них ничего взамен. Возможно, именно благодаря нам кто-то сегодня не повесится, не шагнет в окно, не изменит жене, навестит пожилых родителей… По крайней мере очень хочется верить в это. Или во что-то ещё. Лишь бы не оставаться наедине с мыслью об абсолютной ненужности – себя самого и своего ремесла, которому ты отдался целиком, однажды и навсегда. Мы топим такие мысли в алкоголе, забиваем их все новыми и новыми дозами никотина, сбегаем от них к, в общем-то, ненужным нам женщинам и мужчинам, душим их содержанием прочитанных книг и просмотренных телепередач. Каждый ведёт эту войну, как умеет, и каждый по-своему прав в выборе оружия.

А остальное- и в этом Шура, конечно же, прав- не имеет особого значения, ибо никакие ухабы и рытвины на жизненном пути не могут по своей значимости конкурировать с клаксоном, выдающим малую терцию вместо чистой квинты.

Глава 2. Каминные спички.

Музыка редко заканчивается в тебе просто так, будто по щелчку невидимого тумблера- вот ещё несколько минут назад ты находился в ней, производил ее и был ей самой, и вдруг все это кончилось с последней нотой, с последним аккордом, кончилось за миг до того, как зал громыхнул аплодисментами. Нет, так не бывает почти никогда. Музыка продолжает бродить по артериям, она заражает мозг невыносимой чесоткой, она звучит в чулане твоего черепа, ее ритмы подстраиваются под твое сердцебиение. Образы, поднятые ей с илистого дна памяти, или слепленные из мягкой глины воображения, вертятся перед глазами даже тогда, когда ты стоишь, привалившись к столбу у автобусной остановки, или куришь у подъезда своего дома, или ковыряешь вилкой ужин. Даже когда ты тушишь свет, ложишься в постель и закрываешь глаза- музыка звучит под кожей, и стая потревоженных ею пестрых эмоций все кружит в тебе, заставляя елозить по простыне, ворочаясь с боку на бок, в тщетных попытках уснуть. Если не научишься глушить ее, рано или поздно проснешься в комнате со стенами, обшитыми мягкой тканью, и усталая некрасивая медсестра будет протягивать тебе горсть разноцветных таблеток и стакан воды.

Мы сидим за столом у окна, изредка по очереди вглядываясь в сырую темноту осенней ночи, а буфетчица Настенька носит нам холодное пиво, не забывая убирать пустые бутылки, и каждый раз мы искренне благодарим ее, предлагаем присесть с нами, но она делает строгий вид, качает головой и грозит пальцем. Мы смеемся. Нам хорошо. Мы глушим музыку внутри подручными средствами.

– Ничего, пообвыкнешься,– хлопнув меня по плечу, говорит Сергей Анатольевич, один из наших ветеранов сцены,– я когда-то ведь как и ты пришел. Зелёный был, неопытный. На первой валторне сидел, перед каждым концертом от страха трясся. А сейчас глянь- лет тридцать прошло, и куда, спрашивается, то волнение делось? Всего повидал, ничем не удивишь. Матёрый, понимаешь, волк…

– Анатольич,– весело перебивает его Февраль,– так ты ведь уже давно не на первой, а на третьей валторне сидишь. Ты, Анатольич, наша самая бесстрашная третья валторна!

– Правильно, третья,– слегка погрустнев, соглашается ветеран сцены,– ну так меня и перевели на третью исключительно по выслуге лет. Вредно, говорят, в вашем возрасте, Сергей Анатольевич, волноваться. Молодые пусть волнуются. А было время…

Февраль на несколько секунд присасывается к бутылочному горлышку, кадык на его шее работает, как насосный поршень.

– Настенька, принеси-ка ещё бутылочку,– просит Валерка Прохоров, наш бессменный литаврист,– очень уж мне первая понравилась.

Настенька со смехом удовлетворяет просьбу.

Валерка пухленький, лысый, румяный, чрезвычайно энергичный и потрясающе смешной – где бы он ни появлялся, всюду, спустя несколько секунд, звучит чей-то хохот. Кажется, знает он обо всем на свете, может поддержать любой разговор в любой компании, но главным его талантом остается умение смешить. Это выходит у Валерки как-то само собой- любое его действие, любая фраза, любое слово смешит уже само по себе. Даже когда он молчит, окружающие люди отчего-то не могут сдержать улыбки. Всегда и везде Валерка званый гость, без его участия не обходится ни одна оркестровая попойка.

– Спасибо, родимая,– благодарит он буфетчицу, и все мы смеемся, хотя, казалось бы, с чего?

– Валерка,– оторвавшись, наконец, от бутылки, задумчиво говорит Февраль,– а о женитьбе ещё не думал?

– Не. А на что мне жена?

– Ну, любить и обожать тебя будет.

– Да ну ее.

И опять-таки все смеются.

Я тоже смеюсь. Музыка внутри уже почти не слышна, значит я уже почти нормальный человек, и скоро можно будет выдвигаться в сторону дома.

– А вот Настьку бы нашу что, тоже в жены не взял бы?– не отстаёт Февраль.

– Настьку-то?– Валерка расплывается в очаровательной улыбке,– Настьку бы взял. Только она не пойдет.

– И не надо,– подключается к беседе уже захмелевший ветеран сцены,– Валере нужна супруга постарше. Опытная, понимаете? Серьезная, правильная…

– Постарше?– Валерка на секунду задумывается,– а что, постарше – это то, что надо! Главное, что б пенсия хорошая была!

И снова все мы смеемся.

Когда глушишь музыку внутри себя, главное- не увлечься, не упустить тот момент, когда последний отзвук ее уснул где-то на стыке мыслей и чувств. Иначе рискуешь продолжить глушить, только уже не музыку, а самого себя, будто забивая беспомощную, не умеющую оказать сопротивления душу.

Беседа за столом перетекает в свое привычное русло.

– А я смотрю на Главного, и думаю- покажет он вступление, или не покажет? Не показал. Ну, мы и не сыграли, естественно!

– Правильно. Он никому не показал, кстати.

– Конечно правильно! Первое правило тромбонов, да и всей меди- ты не будешь играть, если какая-то хуйня вокруг происходит! Ибо сказано- не навреди!

Как-то совсем незаметно пиво на столе подменили на водку, но все сделали вид, что подмены не заметили. Я уже собрался было идти, даже снял со спинки стула пальто, но тут ко мне почти вплотную придвинулся Февраль.

– Возьми,– говорит,– подарок тебе от меня символический.

И протягивает длинный и узкий спичечный коробок.

– Что это?– спрашиваю.

– Спички для камина.

– И зачем они мне?

Какое-то время Февраль смотрит на меня с искренним недоумением, будто бы уже не раз бывал на моей загородной вилле и самолично разжигал там камин. Потом, все же, снизошёл до уровня моего мелкокалиберного интеллекта, и пояснил:

– Ну, мне они вообще не нужны, понимаешь? А тебе пригодятся. Говорят, от них прикуривать удобнее.

Я сделал вид, что это сомнительное утверждение меня вполне удовлетворило, и сунул коробок диковинных спичек в карман. Тем временем, за столом все уже пили водку, и говорили, как водится, на вечные темы – со дня сегодняшнего съехали на день вчерашний, затем ещё дальше, и ещё, пока не оказались в том далёком и бесконечно прекрасном прошлом, о котором даже ветеран сцены знал лишь по рассказам старших коллег, случайно подслушанным в дни его желторотой молодости. Я уже и сам пил водку, жадно впитывая истории о дирижерах от бога, о гастролях с заоблачными гонорарами и королевскими условиями, о Настоящих Личностях, которых теперь в оркестре почти не осталось- так, должно быть, деревенские дети, усевшись на лавки, забравшись на печи, слушали, разинув рты, бродячего старца-сказителя. И с каждой новой рюмкой все больше верилось, что сахар действительно в те времена был слаще, и солнце светило как-то совсем иначе. Время от времени, прерываясь на самом интересном месте очередной былины, от Настеньки требовали добавки, и та, пребывая в весёлом негодовании, всё-таки удовлетворяла просьбы изрядно захмелевшей богемы, грозясь, что на этом уж точно все. Разумеется, всерьез ее угрозы никто не воспринимал.

Вдоволь насытившись преданиями глубокой старины, взгляды наши устремились в зыбкое и туманное будущее. Несмотря на вялые протесты Настеньки, все как-то одновременно закурили- буфет заполнили тяжёлые клубы табачного дыма. Принялись пророчествовать- задумчиво и не громко, стряхивая пепел в пустые рюмки и блюдца. Предсказывали, как это водится, невозможную, но такую желанную смену Главного, повышение зарплат, гастроли в теплые края, и, конечно, смену поколений. Февраль мельком глянув на часы, предпринял смелую попытку подняться из-за стола, пошатнулся, и сел на место. Ветеран сцены, прижав к уху телефон, объяснялся с женой, трудолюбиво выговаривая длинные и сложные слова, но буксуя на простых и коротких, из-за чего легенда о том, что он застрял в нашем лифте и два часа не мог из него выбраться, а выбравшись, писал в дирекции некую объяснительную, трещала по швам. После, уже отложив телефон, он ещё некоторое время горестно вздыхал, и всеми силами оттягивал момент своего ухода, пока кто-то не вызвал ему такси.

– Анатольич, бедняга,– посочувствовал Февраль,– он и так у жены своей был на испытательном сроке, а теперь уж точно все, пиши пропало.

– Что, думаешь, она уйдет от него?

– Хуже. Приговорит к исправительным работам.

– За что ж она его так?

– А ты не знаешь?– Валерка, уже начавший было клевать носом, оживился,– поехали они с женой этой осенью картошку копать. Приезжают на поле, глядь- а картошки нет! Голая земля! Какой-то злодей в их отсутствие всю картошку выкопал! Ну, жена давай сокрушаться, мол, что ж это делается, и до чего дожили. Анатольич тоже сокрушается, да ещё громче. Эх, говорит, попался бы мне этот гад, я б ему ого-го! Он бы у меня эге-ге!

– Ну, и дальше что?

– А что дальше? Делать нечего- поехали домой. Жена уже вроде как успокоилась, а Анатольич все никак не уймется, и продолжает, мол, да где это видано, да как это понимать.

Валерка сделал паузу, долил остатки из рюмки в гортань. Все ждали, никто не смел поторопить рассказчика.

– А потом, уж и не знаю, как, но выяснилось, что картошки этой там не было и в помине. Никто ее не сажал, а просто прошлой весной Анатольич с Полпальцем на поле это бухать ездили. Мы, говорят, сами поедем да посадим. Чего, говорят, тебе жена с нами спину гнуть. Мужики справятся!

Грохнул дружный хохот.

Я потряс головой, стараясь разогнать таким образом сгустившиеся там тяжёлые тучи. Не вышло. Буфет уже давно плавал из стороны в сторону, как картинка на экране старого, не отстроенного телевизора, в ушах нарастал таинственный звон, чем-то напоминающий колокольный. Помню, как я неловко поднялся, побрел к выходу, по дороге стараясь поместить руки в рукава пальто, как столкнулся в дверях с Шурой, который, судя по виду, тоже уже слышал колокольный звон. Я похлопал его по плечу, невнятно пообещал:

– Все будет хорошо, Шурка.

– Хорошо-то все, конечно, будет,– спотыкаясь на каждом слове, ответил он,– только смысла от этого не прибавится.

Как добрался домой- не помню. Кажется, в ногу со мной брела зябкая осенняя ночь, и фонари пялились своими хищными желтыми зрачками из каждой лужи. "Может быть, идти домой- не самое лучшее решение?– вроде бы думал я о чем-то подобном,– может быть правильнее лечь на этом асфальте и умереть? Как бы это было созвучно всему тому, что вокруг…"

Отчётливо помню, как долго ворочал ключами в замке, как потом, уже попав в квартиру, не раздеваясь побрел на кухню, в надежде отыскать там пищу, которой, естественно, не нашлось. Помню, как водрузил на плиту кастрюлю, наполненную водой, как с пятой попытки разжёг под ней горелку, как сел на стул, на мгновение прикрыл глаза, а когда открыл их вновь, вода в кастрюле уже кипела.

– Нужно поесть,– бормотал я, как заклинание,– вот сейчас я поем, и все сразу пройдет, все кончится.

Помню, как щедро сыпал в кастрюлю макароны, приговаривая:

– Сыпь побольше, побольше, чтобы наесться, чтобы обязательно лечь спать сытым и счастливым!

Я помешивал макароны столовым ножом, случайно попавшимся под руку, и раскачивался сам, словно бы и меня помешивал кто-то невидимый и всесильный, дабы я не пристал к стенкам своего трехкомнатного обиталища кастрюльного типа, не слипся со столом, стулом, холодильником, плитой и стенами. Однако, макароны, как назло, попались строптивые, и упорно не желали вариться, тем самым посягая на мое сытое и счастливое будущее.

– Ух, суки!– возмущенный их дерзостью, прошипел я, и сыпанул в кастрюлю ещё.

Теперь я помешивал свой будущий ужин в два раза усерднее и агрессивнее- из кастрюли с шипением стала выплескиваться вода. Бормоча витиеватые проклятия в адрес отечественной пищевой промышленности, я время от времени тыкал в макароны ножом, проверяя степень их готовности, и тихо постанывал от голода и разочарования.

Не знаю, в какой момент ночи я всё-таки отчаялся, выключил плиту, спотыкаясь добрался до своей комнаты. Стягивая с себя одежду, я продолжал шепотом сокрушаться:

– Бракованные макароны… Ну это ж надо… Подумать только- бракованные макароны! Нонсенс! Паноптикум, мать твою!

Потом, спустя семь или восемь часов нервного и душного сна, я встану, в одних трусах доковыляю сначала до ванны, чтобы плеснуть в оплывшее лицо холодной водой, а затем и до кухни, где буду минут пять с видом уставшего от жизни мыслителя стоять над кастрюлей, так и оставленной мной вчера на плите, и смотреть на плавающие в ней каминные спички…

Но это будет потом. Где-то совсем в другой вселенной. А сейчас я просто закрою глаза, и, несмотря ни на что, усну.

Глава 3. Не пилот.

В свой вполне заслуженный выходной, уже третий подряд, я с самого утра бесцельно шатался по пустой квартире, в поисках подходящего для такого прекрасного дня занятия. Раза два или три забредал на кухню, пил воду, смотрел в окно, возвращался в комнату, рассеянно переключал телевизионные каналы, листал какие-то книги, выдергивая первые попавшиеся предложения то из одной, то из другой, и вновь шел на кухню. Вместе со мной, шаркая и крехтя, по квартире шаталась хромая, горбатая и крайне недружелюбная совесть.

– Займись делом,– шамкала она своим мерзким беззубым ртом.

– Отстань,– огрызался я.

– Посмотри, на кого ты стал похож,– не унималась она,– любовь похерил, талант пропил, а денег как не было, так и нет.

– Отстань, говорят тебе!

– Ты всегда был раздолбаем, но с честью и достоинством. А теперь превратился в унылое серое чмо.

Вместо привычного для таких ситуаций матерного ответа, я оделся, обулся, вышел на лестничную клетку, запер дверь, и, с лёгкой стремительностью сбежав по ступеням, толкнув тяжёлую подъездную дверь, направился в ближайший магазин. " Должен же порядочный, уважающий себя человек иногда ходить в магазин?– думал я находу, напевая себе под нос что-то беззаботно мажорное,– и не в круглосуточный посреди ночи за добавкой или сигаретами, а, как и положено, за продуктами и прочими необходимыми для нормального, среднестатистического существования вещами". Мне было приятно осознавать, что, наконец, нашел правильное и хорошее дело- значит, найдутся и ещё. Выходной ведь! Столько можно всего полезного и правильного сделать!

Однако, войдя в магазин, я в растерянности замер, словно бы оглушенный пёстрым товарным изобилием. Мимо меня, неодобрительно косясь, скользили целеустремлённые хмурые люди, уверенно берущие что-то то с одной, то с другой полки, ибо, как и подобает взрослым и здоровым особям их вида, они шли сюда не просто из желания привнести в свой день правильности и полезности, а за вполне конкретными вещами, то есть по необходимости. Я же все стоял и горестно задавался вопросом- как определиться, чего хочешь в жизни, если не можешь решить даже, что тебе нужно в продуктовом? Ко мне подошла молодая девушка в униформе обслуживающего персонала, и недружелюбно осведомилась, не нужна ли мне помощь, от чего я окончательно стушевался, занервничал, схватил с первой попавшейся полки пару носков, суетливо расплатился на кассе, и побежал домой, чувствуя себя трусливым солдатом, дезертировавшим с поля боя.

А дома, разумеется, уже поджидала, сидя на пороге, ехидная старуха совесть.

В общем, после длительных душевных терзаний, я поехал на работу- заниматься. Добравшись же, долго курил у входа, обсуждая с каждым проходящим мимо коллегой последние новости, потом пил кофе в буфете, улыбаясь Настеньке и обсуждая с ней тяжёлые погодные условия наших широт, и лишь после этого дошел до гримёрки, разложил инструмент и принялся извлекать из него разнообразные звуки, долгое время ленясь приступить к работе над каким-нибудь серьезным и сложным произведением.

Дверь скрипнула, в гримёрку вошла Тамара- крупногабаритная дама того самого, изумительного возраста, маленькие радости которого ограничиваются удачной покупкой свинины, прополкой дачных грядок под задушевные завывания радиоприемника, и громогласным порицанием целующейся в общественном транспорте молодежи. Возможно, ее бы давно уже списали в тираж, если бы не боялись мятежа стада таких же, вроде бы борозды не портящих, но и давно уже особой пользы не приносящих старых кляч. Их терпели по привычке, как терпят наличие в доме какой-нибудь доисторической мебели, передающейся по наследству. Выкинуть ее- значит выказать свое приступное неуважение к семейному прошлому.

Я продолжал играть, а Тамара, грузно приземлившись на ближайший стул, принялась громко сопеть, вздыхать, кашлять, шумно рыться в своих многочисленных пакетах.

– Ой, голова!– вдруг особенно громко возопила она, и я всё-таки вынужден был прерваться.

– Что с вами, Тамара Васильевна?– осторожно осведомился я.

– Давление…– простонала старая ведьма, закатив глаза и прижав ко лбу ладонь,– виски ломит так, что мамочки родные!

– Так шли бы вы, Тамара Васильевна, домой?– со всей любезностью, на которую был способен, предложил я,– по дороге в поликлинику зайдёте, давление померяете…

– Да как же пойду?– она горестно всплеснула руками,– а кто ж работать за меня будет?

Дело явственно запахло керосином, на мой выходной надвинулась тревожная тень какой-то чудовищной по своим масштабам подлости.

– Не бережете вы себя совсем, Тамара Васильевна,– скороговоркой забормотал я, отложив виолончель и медленно двинувшись к дверям,– с давлением не шутят, вы же понимаете…

Проклятая паучиха, видимо почувствовав, что жертва пытается выбраться из сетей, вытянула свои толстые, туго обтянутые чулками ноги, перегородив ими выход.

– Вот так работаешь, работаешь, людям добро делаешь, а как беда придет, так никто руку помощи-то и не протянет,– ненатурально всхлипнула она, пытливо шаря по мне внимательным и плотоядным взглядом,– ничего страшного- поработаю. Даст бог- не помру… Ах!

В это последнее "Ах" было вложено столько глубинной боли, вызванной людской черствостью и тотальным непониманием, что прослезился бы даже камень, но я был тверд духом и вооружен спасительным цинизмом, иными словами, был почти неуязвим. И все же…

– Теперь и в сердце вот что-то закололо…

А заметив, что жертве уже никуда не деться, паучиха ринулась в атаку:

– Слушай, может подменишь меня сегодня? Ты же свободен?

– Но я даже не репетировал…

– Да что там репетировать? Концерт рядовой, играть нечего. А я бы хоть к врачу сходила. Выручишь, а?

Я никогда не переводил старушек через дорогу, редко подавал руку дамам, выходящим из общественного транспорта, часто позволял себе саркастические ремарки в адрес окружающих меня людей, не раз, и без всяких угрызений совести, извлекал для себя пользу из чужой беды- возможно, поэтому многие считают меня нехорошим человеком. Не злым, не корыстным, даже не безразличным, а именно что нехорошим. Наверное, это понятие объединяет в себе как вышеперечисленные, так и оставшиеся между строк пороки. Мои родители, насколько я помню, никогда не употребляли этого словосочетания, видимо желая привить мне с детства сомнение в существовании надёжной, нерушимой границы между хорошим и плохим, добрым и злым, правильным и не правильным, зато от чужих людей я слышал регулярно: "посмотри, вот это- хорошая тетя, а вот это- нехороший дядя". Однажды услышал от родной бабушки, когда мы возвращались с прогулки теплым летним вечером:

– Видишь, вон там, на лавке, сидит нехороший человек.

Я изо всех сил попытался разглядеть в темноте детали сидящей на скамейке фигуры, безобидно дымящей сигаретой, время от времени подносящей ко рту бутылку и совершенно не интересовавшейся окружающим миром- разглядеть не удалось. А спустя двадцать лет я сам буду сидеть, зябко ежась, на какой-нибудь лавке у детской площадки, курить и глотать крепкое спиртное в гордом одиночестве, стремительно теряя всякую связь с миром внешним, и напряженно прислушиваясь к миру внутреннему- кто-то покажет на меня пальцем и сообщит наивному чаду: "видишь, вон сидит нехороший человек". В сущности, этот кто-то будет прав. Но иногда всё-таки хочется, чтобы любили, гордились, ставили в пример… Иногда просто тянет побыть хорошим человеком- не долго, до первого крупного разочарования.

А хорошим людям по статусу положено совершать хорошие, правильные деяния.

– Хорошо, – сказал я, переборов тяжёлый, в меру страдальческий вздох,– поработаю сегодня за вас. Вы, главное, поправляйтесь.

Старой ведьме в миг полегчало- она резво подскочила ко мне, крепко обняла, обдав тошнотворной волной приторно сладких духов, горячо и щедро благодарила, пока собирала свои многочисленные пакеты и авоськи, а затем черезчур торопливо покинула гримерку- видимо, побоялась, что я передумаю.

***

Чем меньше времени оставалось до концерта, тем сильнее крепло во мне предчувствие неотвратимо надвигающейся катастрофы. Все коллеги, которых я встречал, были мрачными, напряжёнными, и больше всего напоминали приговоренных к расстрелу в день казни. На курилке Анатольич заговорщицким шепотом сообщил мне:

– Есть все основания полагать, что до конца сегодня не дойдем.

– В каком смысле?

– В самом прямом- развалимся посреди симфонии, да так, что костей не соберём.

Февраль, с которым я столкнулся в коридоре, выразился более туманно и кратко:

– Ебись оно все троекратно.

И лишь Шура, пойманный мной в буфете за руку, дал некоторые разъяснения относительно всеобщей паники, стремительно переходящей в глухую тоску и стоическую обречённость коров на бойне.

– Ты пойми,– говорил Шура,– за три дня до концерта пришел приказ от большого начальства- во что бы то ни стало добавить в программу симфонию, прежде нами не игранную. Вначале все подумали- ерунда, ничего страшного. За три репетиции сделаем, не впервой ведь. После первой репетиции стало ясно- дохлый номер. Вторая репетиция отменилась- Главный пропал. Потом выяснилось, что он то ли ногу сломал, то ли почки простудил, в общем что-то в этом духе- стало быть, жопу свою прикрыл, в говне не замарался. На третью репетицию махать его ассистент пришел- молодой, зелёный, руки трясутся, глаза бегают… Короче – совсем беда. Как выплывать будем- не представляю.

Ещё ничего толком не понимая, я вернулся в гримерку, где перед зеркалом уже стоял одетый в концертную форму Полпальца, придирчиво вглядываясь в собственное отражение. Увидев меня, он деловито осведомился:

– Ты что забыл тут, малый?

Я сбивчиво объяснил ему ситуацию с Тамарой. Полпальца присвистнул.

– Попал ты, малый. Капитально попал. Пошел по ахуенно тонкому льду. Тамара должна была сегодня концертмейстера нашего заменять- он, сука, на больничном. А теперь, значит, концертмейстер у нас ты. Понял, чем пахнет?

Я понял, и с размаху сел на удачно оказавшийся рядом стул. Сердце забилось часто-часто, ноги и руки одеревенели, в голове кто-то мгновенно навёл генеральную уборку, не оставив ни одной мысли и выключив свет.

В том, что происходило дальше, я словно бы и не участвовал, а так, как будто смотрел не слишком увлекательное кино с самим собой в главной роли, и отчего-то ленился переключить канал- вот я выхожу на сцену, вот сажусь во главе группы (руки трясутся, ладони потеют, в горле застрял исполинских размеров ком), вот выходит дирижёр (бледный, как покойник, с глазами засушенной рыбы), вот он поднимает руки…

***

Первой в бездну рухнула медь- просчитались, и как-то сиротливо, стеснительно пёрнули не туда валторны, попытались исправить положение, пёрнули снова, и снова не туда, после чего заглохли окончательно, видимо отчаявшись и умыв руки. В образовавшийся вакуум попробовал было влезть одинокий тромбон, коротко возопив умирающим слоном, однако, не почувствовав поддержки, почти сразу ретировался. Рыкнула туба, невпопад взвизгнули трубы, отчего струнная группа окончательно потерялась в пространстве и времени- пока первые пульты еще продолжали имитацию бурной деятельности, последние уже нежно поглаживали смычками воздух в сантиметре от струн. Дирижёр давно перестал отрывать свой печальный взгляд от партитуры, не переставая, однако, что-то деловито отмахивать и едва успевая утирать с белого, как мел, лба обильно струящийся пот. Тем не менее, симфония продолжала звучать, пусть и в несколько деформированном виде – лица у публики в зале были сплошь одухотворёнными и задумчивыми.

– Сто двадцать семь,– отчётливо произнес дирижёр номер такта, в котором мы, по его смелым прогнозам, уже должны были оказаться.

Идиот. Разве может остановить сошедший с рельс и несущийся под откос горящий товарняк человек, стоящий на его пути и бешено размахивающий руками?

Звучащая музыка все больше напоминала жуткий, многоголосый вой грешников в адских котлах. Громыхнули литавры, лязгнули тарелки, заныли кларнеты и фаготы в какой-то неопределенной, зыбкой тональности. Скрипки разродились долгим, пышным и траурным аккордом, альты несколько раз огрызнулись хищными трелями, внеся в общий хаос свою унцию безумия.

Полпальца, сидящий рядом со мной, лихорадочно перелистывающий страницы и уже давно не громко матерящийся в слух, выдал вдруг особенно тревожную нецензурную тираду, указав на несколько стремительно приближающихся строчек нотного стана- впереди дожидалось своего часа виолончельное соло. Я тоже ругнулся, но не так изящно, как мой сосед по пульту, чем, наконец, привлек внимание дирижера. Мы посмотрели друг другу в глаза. В моих отчётливо читался крик сорвавшейся в бездну души: "Ради всего святого, покажи, где вступить!". В его читалось тихое, извиняющееся: "Ничего, ещё немножко – и домой. А там все хорошо. Там жена, макароны по-флотски и холодненькие сто грамм. А лучше двести, что б спалось крепче".

Соло неотвратимо приближалось, Полпальца матерился все громче – мне подумалось, что его брань уже слышна зрителям, сидящим в первых рядах. Каждая группа уже давно вела свой собственный подсчет тактов, каждая находилась в разных местах произведения, каждая свято верила, что именно их тактоисчесление является верным. Настал момент истины – я судорожно схватил ртом воздух, до скрежета вдавил смычек в струну, заиграл что-то, по ритму и звучанию лишь отдаленно напоминающее прописанное в нотах партию солирующей виолончели. Дирижер вновь оторвался от партитуры, скользнул взглядом по мне – сквозь его глаза сочилась вселенская скорбь. Правая рука слушалась меня плохо, пальцы левой неуклюже ползали по грифу, но я солировал, и от одного только этого осознания поочередно пробирали ужас, тоска и стыд.

Как и чем все закончилось, я помню плохо. Вроде бы зал аплодировал стоя. Вроде бы даже кричали «браво», и дирижер несколько раз уходил со сцены, а затем возвращался обратно на дрожащих ногах. Впрочем, какая разница?

Как я добрел до гримерки – тоже не помню. Наверное, пошатываясь, будто пьяный, балансируя на грани обморока. Кто-то хлопнул меня по плечу, принял из моих рук инструмент, подвел к неприметному шкафчику в углу, открыл дверцу – там, на верхней, словно специально сооруженной для этого маленькой полочке, стоял высокий граненый стакан, до краев наполненный водкой. Рядом, на мятой розовой салфетке лежала засохшая и местами позеленевшая хлебная горбушка.

– Пей, – приказали мне.

Я покорно поднес стакан к губам холодными и дрожащими руками, зажмурился, шумно выдохнул, и выпил, после чего с минуту старался побороть в себе рвотные позывы. Потянулся за горбушкой, но меня одернули:

– Ты чего? Жрать ее собрался? Думаешь, она тут столько лет лежала, чтобы именно ты пришел и ее заточил? Ей занюхивать надо, дурачок!

Я прижал горбушку к ноздрям, и как-то сразу все понял.

Прям все. И прям сразу.

– Ну что ты? Что ты? – ласково спрашивали со всех сторон, а меня продолжало трясти – мы ведь не хирурги, не пилоты, даже не пожарники. От нашей профессии не зависят ничьи жизни.

Боже, как это верно. И все же…

***

И вот я уже сижу за барной стойкой, передо мной стоит наполовину полная, запотевшая пивная кружка, мир вновь постепенно обретает свои естественные цвета, пережитое отваливается от меня жирными, грязными пластами-струпьями. Я курю, вяло рассматриваю выпивающий народ, расположившийся в зале – очень хочется отыскать какое-нибудь особенное, не лишенное приятности женское лицо, и чтобы это лицо, едва бы я его заприметил, тут же оказалось рядом, за стойкой. Завязалась бы беседа. Меня бы спросили что-то о роде моей деятельности, дабы как-то наладить диалог, а я бы ответил:

– Пожарник. А еще хирург. И пилот, но это так, самую малость. Да-да, все в одном.

Наверное, мне хочется любви. Или нет, любовь – это слишком возвышенно, сложно, да и дорого. Любовь в подобных декорациях подразумевает покупку дорогой выпивки, закуску, и после – вызов такси. И все это не для себя, конечно, а для объекта приложения своей любви. Мне же хочется простой и бесплатной женской ласки, звучания обращенного ко мне женского голоса, и еще чего-то теплого, святого, материнского что ли…

Задумчивый лысый бармен возится с пивными кранами, люди пьют и закусывают, тихо общаются, тоже курят. Кто-то смеётся, кто-то расплачивается и уходит, на секунду задержавшись в дверях, чтобы накинуть капюшон или заранее раскрыть зонт. Я, покорно бредя на поводу у своих мыслей, принимаюсь воображать некую особу, которая вот сейчас войдёт, повесит свое пальто на вешалку в углу, сядет за ближайший ко мне столик, смахнет несуществующую пылинку с подола вечернего платья, и…

Слева от меня на высокий барный стул грузно водружает себя толстый бородатый мужчина, пахнущий потом, луком и перегаром. Он заказывает пиво, шумно сопит и вертит косматой головой из стороны в сторону. Наши взгляды встречаются.

– Что смотришь?– вопрошает он недружелюбно, сипло.

– Так…– отвечаю, неопределенно пожав плечами.

– Ну ладно,– соглашается вдруг бородач,– смотри. Музыкант что ли?

Киваю- это он по моему футляру, стоящему рядом, сдедуктировал.

– На чем играешь?

– На виолончели.

– Типа как Ростропович?

– Иногда даже лучше.

– А что играешь?

– Разное.

– Ну типа?

Снова пожимаю плечами, сминаю в пепельнице сигарету, подношу к губам кружку.

– Я тоже играл когда-то. На пианине,– доверительно сообщает бородач, давая тем самым понять, что мы с ним, как минимум, одного поля ягоды.

Я киваю. В таких беседах лучше полагаться на мимику и жесты, чем на слова – уменьшается вероятность обидеть собеседника явной пропастью между социальными классами.

– А Чайковского знаешь?

– Не то, чтобы близко, но так, соприкасались,– отвечаю.

– Хороший мужик был,– проигнорировав мой ответ, глубокомысленно изрекает бородач,– я знаешь, один раз слышал. Баба притащила. Думал- херня, а как заиграло…

Бородач щёлкнул зажигалкой, закурил, вдохновенно закатил глаза.

– В натуре, сразу пришло, понимаешь? Как током. Вспомнил, как пацаном был, как в деревне зимой бабушка меня в платки заворачивала и на печку ложила… Как сказки рассказывала. А за окном метель, холод сучий… Дед под окном лопатой снег мнет, а мне тепло и я на печке… Короче, так распидорасило меня, что чуть не зарыдал там, как малолетка какая, отвечаю. Это, бля, сила. В натуре понимал мужик, что и как по жизни.

Я не выдерживаю, и долго смеюсь- искренне, пьяно, взахлёб.

Вот она, поистине безграничная сила искусства. Вот оно, самое неопровержимое доказательство гениальности композитора, творениям которого, даже спустя полтора столетия, удается вводить в трепет любые, даже такие вот огрубевшие, пропахшие луком, потом и перегаром души.

А мы? Кто мы? Санитары? Горстка нищих и убогих фанатиков, на чьих плечах лежит тяжёлый, занозистый крест- донести до каждого усталого, ущербного, измотанного жизнью обывателя что-то великое, прекрасное, вечное?.. И что может быть правильнее, благороднее и почетнее этого?..

– Я не хирург, не пожарный и не пилот,– с трудом выдавливаю я из себя слова сквозь смех.

– Не пилот,– охотно подтверждает бородач,– ебаны в рот!

И дальше смеемся мы уже вместе.

Глава 4. Рабочий момент

Утро втекало в комнату лениво и постепенно, просачиваясь сквозь не плотно закрытые шторы, заливая унылой осенней бледностью столешницу с переполненной пепельницей, стул с наваленным на него ворохом одежды, пол, со следами чего-то, разлитого накануне, липкого и остро пахнущего. Так бывает- ещё не успеваешь как следует проснуться, открыть глаза, покорно, хоть и нехотя, шагнуть в новый день, а на душе уже тоскливо, серо и глухо настолько, что бормочешь, не узнавая собственного голоса: " Господи, неужели опять?..". К тому же ещё где-то там, снаружи, барабанит по ржавой жести подоконника редкий дождь. И не важно, лежит ли рядом с тобой уютно сопящая в ушную раковину полуголая женщина, или нет никого у тебя вообще, как в комнате, так и во всей вселенной – все равно ощущаешь внутри пустое, гулкое одиночество на фоне абсолютной тщетности своего существования. А если еще принять во внимание факт вчерашнего пьяного шабаша, учиненного без явного повода по просьбе глупой мятежной души…

Я с трудом сел на кровати, свесив ноги и с отвращением коснувшись пятками холодного пола – голова кружилась, по костям гулял немилосердный похмельный сквозняк, весь мир, казалось, смотрел на меня сейчас с агрессивным неодобрением. Сразу вспомнился вчерашний привокзальный кабак с теплым пивом, отдающей ацетоном водкой и недружелюбной официанткой, сыплющей матерными проклятиями и обещаниями вызвать стражей порядка по наши души. Потом еще какой-то двор, перепуганные коты, попытки раскурить сигарету с противоположного конца, мечтательно вещающий о плюсах коммунизма Толик, крепнущее желание продолжить. И, наконец, пакет портвейна, купленный на последние в круглосуточном, детская площадка, заблеванная нами при загадочных обстоятельствах, долгие поиски ключей перед входной дверью собственного жилья, прихожая с перегоревшей лампочкой, кухня с горой грязной посуды в раковине, попытки Толика исполнить на скрипке что-то сверх меры виртуозное, подтверждающее его гениальность, мои протесты, подкрепленные применением физической силы, некое подобие пьяной потасовки, два разбитых стакана, одна сорванная штора…

"Ничего,– пообещал я себе, постаравшись наполнить эту мысль максимальным количеством бодрости и позитива,– сегодня все будет совсем по-другому!"

Встав с кровати, я, зябко ежась, прошлепал мимо окна, краем глаза успев ухватить ярко жёлтые мазки древесной листвы на фоне серых домов и неба, вышел в прихожую, порадовался, что хотя бы здесь нам вчера удалось не нагадить, направился в ванную. Интересно, слышали ли мои соседи по жилплощади наш вчерашний барагоз? Ну разумеется слышали, ни к чему плодить лишние надежды. Они ещё выскажут все то, что побоялись или постеснялись донести до меня вчера, предпочтя не покидать своих комнат. Что-нибудь про то, что я здесь живу не один, что если хочу продолжать и дальше свои пьяные оргии, то вынужден буду съехать в какую-нибудь другую квартиру, а ещё лучше приобрести собственную, и так далее. Ладно, доживем – увидим.

Войдя в ванную, я обнаружил Толика- странно, что вопрос о его местонахождении не возник у меня в голове с самого начала- Толик лежал в ванне, закинув ногу на ногу, сложив руки на груди. Здорово. Интересно, он так же лежал, когда, к примеру, сюда заходил дядя Володя, школьный учитель математики, один из моих сожителей, каждое утро встающий раньше всех? Представляю выражение его лица, когда, войдя в ванную, он обнаружил это уютно похрапывающее тело, от запаха которого начинают слезиться глаза и тут же возникает подсознательное желание закусить. Должно быть, дядя Володя был не в восторге.

– Вставай,– сказал я, открывая кран, и с каким-то садомазохистским наслаждением втирая ледяную воду себе в лицо,– поезд дальше не идёт. Просьба покинуть вагоны.

Толик открыл глаза, грустно и как-то даже по-детски похлопал ими, достал откуда-то сигарету, поместил ее в рот.

– Курить хочу,– глухо прокомментировал он.

– Я тебе покурю!– выхватив сигарету из его бледных губ, пригрозил я,– давай, быстро, кости свои бренные собирай, и в себя приходи. Ты хоть помнишь, что у нас сегодня днём?

– Помню,– мрачно подтвердил Толик,– халтура. Детский праздник. Только вот…

И далее последовала затейливая матерная тирада, воспроизводить которую нельзя хотя бы из уважения к детям, коим, собственно, она и адресовалась.

– Но-но!– с фальшивым негодованием прикрикнул я на него,– дети-то чем тебе не угодили? Думай о денежных знаках, которыми их родители проспонсируют наше дальнейшее существование.

– Как сложно ты изъясняешься, аж тошно.

К сожалению, я не сразу сообразил, что это – не образное выражение. А когда, все же, сообразил, то едва успел подсунуть ногой зелёный пластиковый тазик, пылящийся обычно без дела здесь же, под раковиной. Толик с утробным клокотанием перегнулся через край ванны, в таз хлынула вонючая и упругая струя. Теперь замутило уже меня.

– Дети, это хорошо,– освободив желудок от неусвоенного алкоголя и вытерев рот рукой, глубокомысленно изрек Толик,– дети- это наше все.

– Ещё вчера нашим всем были портвейн и лапша быстрого приготовления,– ехидно поправил его я,– не теряй стиля, товарищ, не теряй стиля.

Потом, уже сидя на кухне, обжигаясь горячим кофе, с интересом патологоанатомов изучая лица друг друга и тихонько посмеиваясь, разговорились о насущном.

– Жить нужно в достатке,– говорил Толик,– особенно нам, с нашей тягой ко всему прекрасному, роскошному и аристократичному.

– Верно,– подтвердил я с тоской,– разбогатеть бы…

– Ага, попробуй. Думаешь, так просто? Только соберёшься как следует разбогатеть- то трусы порвутся, то сахар кончится.

– Верно,– я кивнул,– это наш крест. Наше проклятие.

– Наше призвание!– поправил Толик, погрозив пальцем.

– Призвание. Но зато…

На этом "зато" моя мысль забуксовала. Снова вспомнились портвейн, детская площадка, низкое и серое осеннее небо, маленький городок униженных и оскорбленных, квартира, которую приходится делить с чужими, настороженными людьми, долгие вынужденные лишения ради одного-единственного широкого жеста, и этот самый широкий жест, сталкивающий в темную пропасть голодной, угрюмой нищеты…

– Зато,– с трудом продолжил я,– мы нищие, но счастливые.

– Правда иногда бываем нищими и несчастными,– дополнил Толик, видимо, уловив минорную тональность моих раздумий,– хотя это, конечно, случается редко.

– Но никогда,– во что бы то ни стало решив закончить на чем-то бодром и жизнеутверждающем, подытожил я,– никогда мы не бываем богатыми и несчастными!

– Как это верно, коллега, как это верно!

Мы пожали друг другу руки и отправились курить на лестничную клетку.

***

Улица навалилась на меня многотонным сырым грузом- одновременно возросла громкость тошнотворного гула в голове, скрутило живот, зазнобило. Толик, прочитавший все по моему лицу, покорно замер у ближайшей урны, в которую я без колебаний излил остатки вчерашнего праздника вперемешку с недавним завтраком. Закурили.

– Может, не поедем?– с плохо скрываемой надеждой предложил он.

Я только покачал головой.

– Это все от того, что мы вынуждены любыми способами добывать средства к существованию. Ну подумай сам- разве перлись бы мы на какую-то третьесортную халтуру, если бы не нуждались в деньгах? Хрен там. Лежали бы сейчас в теплых кроватях, потягивали бы… ну, скажем виски, и беседовали бы о вечном.

Вместо ответа я жестом предложил продолжить путь.