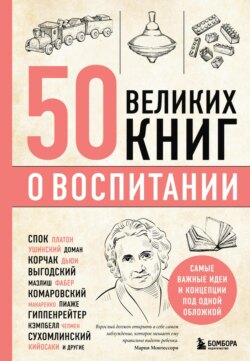

50 великих книг о воспитании

Реклама. ООО «ЛитРес», ИНН: 7719571260.

Оглавление

Группа авторов. 50 великих книг о воспитании

Введение

Платон. Государство (360 г. до н. э.)

Ян Амос Коменский. Великая дидактика (1633–1638)

Иоганн Гербарт. Общая педагогика, выведенная из целей воспитания (1806)

Иоганн Песталоцци. Лебединая песня (1826)

Константин Дмитриевич Ушинский. Человек как предмет воспитания (1867–1869)

Петр Лесгафт. Семейное воспитание ребенка и его значение (1906–1911)

Георг Кершенштейнер. Понятие трудовой школы (1912)

Джон Дьюи. Демократия и образование (1916)

Жан Пиаже. Речь и мышление ребенка (1932)

Станислав Теофилович Шацкий. Бодрая жизнь (1915)

Павел Петрович Блонский. Трудовая школа (1919)

Лев Семенович Выготский. Педагогическая психология (1926)

Григорий Белых, Леонид Пантелеев. Республика ШКИД (1927)

Антон Семенович Макаренко. Книга для родителей (1937)

Вениамин Каверин. Два капитана (1938–1944)

Василий Александрович Сухомлинский. Сердце отдаю детям (1974)

Виктор Федорович Шаталов. Педагогическая проза (1980)

Шалва Амонашвили. Педагогическая симфония (1983–1986)

Михаил Щетинин. Объять необъятное: записки педагога (1986)

Эрик Берн. Игры, в которые играют люди (1964)

Мария Монтессори. Мой метод (1906)

Фридрих Фребель. Детский сад (1913)

Бенджамин Спок. Ребенок и уход за ним (1946)

Масару Ибука. После трех уже поздно (1971)

Жан Ледлофф. Как вырастить ребенка счастливым (1975)

Борис Никитин. Ступеньки творчества, или развивающие игры (1981)

Сесиль Лупан. Поверь в свое дитя (1984)

Евгений Комаровский. Здоровье ребенка и здравый смысл его родственников (2000)

Марта и Уильям Сирс. 25 главных советов молодой маме (2005)

Глен Доман, Джанет Доман. Да, ваш ребенок – гений! (2006)

Януш Корчак. Как любить ребенка (1919)

Джон Холт. Причины детских неудач (1964)

Хаим Гинотт. Родитель – ребенок: мир отношений (1965)

Адель Фабер, Эйлен Мазлиш. Как говорить, чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы дети говорили (1980)

Стив Биддалф. Не сажайте детей в холодильник (1985)

Юлия Гиппенрейтер. Общаться с ребенком. Как? (1994)

Гэри Чепмен, Росс Кэмпбелл. Пять путей к сердцу ребенка (1997)

Джон Кехо, Нэнси Фишер. Сила разума для детей (2002)

Александр Нилл. Саммерхилл: воспитание свободой (1960)

Селестен Френе. Педагогические инварианты (1964)

Франсуаза Дольто. На стороне ребенка (1985)

Марвин Маршалл. Дисциплина без стресса (2001)

Гордон Ньюфелд, Габор Матэ. Не упускайте своих детей (2004)

Найджел Латта. Прежде чем ваш ребенок сведет вас с ума (2006)

Памела Друкерман. Французские дети не плюются едой (2012)

Карен Прайор. Не рычите на собаку! (1984)

Дэниэл Дж. Сигел, Тина Пэйн Брайсон. Воспитание с умом (2011)

Роберт Кийосаки. Богатый папа, бедный папа (1997)

Эми Чуа. Боевой гимн матери-тигрицы (2011)

Отрывок из книги

Об особенностях развития человека, формирования его нравственных устоев, умственных способностей размышляли издревле, а значит, возникал и вопрос о том, как правильно воспитывать детей. И вопрос этот имел отнюдь не умозрительный характер, а практическую заостренность; ответ подразумевал не отвлеченные рассуждения, а конкретные рекомендации: как вырастить человека, наиболее полно отвечающего требованиям данного общества, его представлениям о необходимом, одобряемом, поощряемом – проще говоря, правильном? В каждом обществе – в зависимости от места, времени, внешних обстоятельств, господствующей идеологии – были свои представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», своя поощряемая модель поведения, свои нравственные ориентиры. И главная задача воспитателя состояла в том, чтобы максимально полно передать все это воспитаннику, как правило – в процессе обучения практической деятельности, формирования необходимых умений и навыков.

Первобытные взрослые, знакомя детей со съедобными растениями, давая первые навыки охоты на то или иное животное, прививали уважение к интересам социума – пища добывалась для всех членов племени – и к духам, от которых зависело, говоря современным языком, качество жизни людей – природа была одухотворена в самом прямом смысле слова. Однако отношение к ребенку существенно отличалось от привычного нам, выработавшегося в процессе развития гуманистической, личностно ориентированной педагогики: ребенок был не субъектом, а объектом воспитания и обучения, он априори не был равен взрослому – человеку, приносящему пропитание и обладающему полезными для племени умениями и навыками, которыми ребенку только предстояло овладеть.

.....

А вот неожиданный случай: методика, призванная свести на нет отрицательное воздействие игры. Пожалуй, самый известный теоретик игры как способа взаимодействия человека с миром психолог Эрик Берн значение игры в жизни человека определял со значительной долей скепсиса: обмен привычными фразами позволяет не столько выражать мысли, сколько скрывать их. Такого рода игры небезопасны для эмоционального состояния человека. Берн разработал метод трансакционного анализа, позволяющий понять, что же на самом деле хотят сказать люди – и словами, и поведением. Это, по мысли психолога, поможет снять напряженность, в том числе в отношениях между родителями и детьми, и строить общение осознанно, с учетом собственных интересов и интересов партнера. И ребенок, и взрослый нуждаются в одобрении, выразить которое зачастую можно с помощью простейших приемов – например, похлопывания по плечу, объятий. Избавление от неправильных игровых моделей и приобретение способности действовать спонтанно позволяют человеку стать взрослым в полном смысле слова и чувствовать себя благополучным среди людей.

МАРИЯ МОНТЕССОРИ. МОЙ МЕТОД (1906)

.....