Читать книгу 105 тактов ожидания - - Страница 1

Оглавление«Люблю больше всего Первый

концерт (Бетховена). Когда я слышу

оркестровое вступление, меня

охватывает чувство

ни с чем не сравнимое, будто открылось

нечто светлое, прекрасное… "

О Житомире: «Здесь мир преисполнен

феями, духами, ангелами, кругом – лес, озеро, цветы».

Святослав Рихтер.

Я бегу через весь Студенческий переулок от Пушкинской до Лермонтовского спуска. Я спешу на урок музыки.

За дощатыми изгородями в тени садов прячутся одноэтажные особняки. Густой от запахов и жужжания насекомых воздух насыщен ароматом «медка», радужных флоксов и пряным запахом помидорной зелени. На небольшом пустыре между домами среди зарослей чертополоха, сныти и лопухов догорают костры Иван-чая. Июль. Верхушка лета.

Безрогая коза Белка с отвратительным характером рысцой приближается ко мне с намерением боднуть или ущипнуть непременно за сбитые коленки. Эти вечные болячки – плата за игру в круговой волейбол со студентами, которые здесь снимают «углы» в каждом доме. Недалеко от нас Пединститут. Совсем недавно, когда я спасала мячи не столько из необходимости, сколько из-за желания получить одобрение взрослых игроков, моя лучшая подруга Нина Книппер срывала для меня подорожник и помогала плевать на него, чтобы он лучше приставал к ссадинам. Нина не была тщеславной и на игру со студентами не напрашивалась.

Сейчас нет ни волейбола, ни Нины. Студенты или разъехались по домам, или сдают последние экзамены. Нина с мамой и бабушкой переехала на другой конец города. Олега – нашего третьего мушкетера— тоже нет. Он уехал еще дальше, чем Нина, – в другой город. И мама моя уехала в Москву, где в госпитале лечится папа. Остались только мы с Лизаветой, нашей домработницей. Вечером она, как всегда, уйдет на свидание к Серёжке- милиционеру, и, когда я возвращусь после урока, меня будут ждать только «вождь семинолов»,* «Сын Рыбакова» по радио и, может быть, Первый Концерт Бетховена.

Но вот и Лермонтовская улица, которая круто сбегает вниз. Это настоящий горный оползень из разнокалиберных булыжников. Он упирается в красивую ограду старинной водолечебницы – гордости города Житина.

Я перебегаю улицу и тороплюсь по Бульварному переулку к заветному дому, где живет моя старенькая учительница Софья Евсеевна Гриневич. У нее подагра и радикулит, в музыкальную школу ей добираться очень нелегко, и потому ученики часто приходят заниматься к ней на дом. В нем жил еще ее отец – настройщик музыкальных инструментов и домашний педагог. Маленький белёный кирпичный домик выходит на улицу четырьмя окошками с резными ставнями. Сбоку к нему приставлена, как ухо, высокая коричнево-красная калитка, ведущая в крошечный садик.

Перед дверью, справа от скребка, прибиты три подковы. Дергаю за проволочную петлю, свисающую с железного костыля, и где-то внутри дома раздается привычный для меня скрежет и звяканье. Жду долго. Наконец, дверь распахивается, и сам пан Казимир Гриневич в серой тройке при галстуке галантно предлагает мне войти. Вот когда я жалею, что мое короткое платьице не закрывает разбитых колен!

В полутьме длинного коридора привычной дорогой иду в гостиную. Слева – дверь в кухню, где сегодня, судя по звукам, какое-то необычное оживление. А справа – та самая загадочная комната, где живет семейное чудище, «неудачный сын Стас». За все время мне удалось увидеть его всего два раза. Однажды я ожидала Софью Евсеевну и, сидя на круглом табурете, вытягивала, как гусыня, шею, чтобы получше разглядеть семейные фотографии, развешанные на стенах. Расхаживать по комнате я не решалась, так как за стеной слышалось громкое цокание и пришептывание пана Казимира, говорящего по-польски. Вдруг дверь открылась, и из кабинета выскочил коренастый очень похожий на мою учительницу молодой человек. Он был светло-рыжий, и курчавые волосы его росли, казалось, от самых бровей. И пахло от него, как от Лизиного милиционера… в праздники.

Весь урок после этого Софью Евсеевна молча просидела с прижатым к лицу платком, как будто у нее сразу же разболелись все зубы. И только, когда я уж очень «навирала», она стонала и знаками предлагала мне освободить клавиатуру, чтобы самой проиграть неудавшееся место.

Во второй раз Стас внезапно зашел в гостиную во время урока, требовательно позвал «мама!», и старушка, повязанная в пояснице шерстяным платком, безропотно подняла себя со стула и поковыляла навстречу сыну.

Лучше бы я вовсе с ним не встречалась! Я думала, что он какой-нибудь ужасный горбун, похожий на Квазимодо или, наоборот, прекрасный, но слепой юноша, как в книге писателя Короленко. Я же столько романтических историй о нем придумала! А он рыжий коротышка и грубиян!

В гостиной, где стоит рояль, как всегда сумрачно. Солнечный свет пока дойдет сюда, сначала блуждает в тополиной листве, потом протискивается через маленькие окна с двойными рамами, и у него едва хватает сил, чтобы упасть блеклым пятном на вытертый от времени бархат диванных подушек. Потому в комнате во время занятий всегда горит свет.

В ожидании урока принимаюсь раскладывать ноты на пюпитре.

––Тата, девочка, здравствуй!

Из коридора появляется необычно оживленная Софья Евсеевна в выходном синем платье с белым кружевным воротником, скрепленным любимой камеей. Поверх него накинут кухонный фартук.

––Ты уж извини меня, но сегодня занятие отменяется. Приехала Еля из Москвы, привезла Аннусю на весь август, а сама завтра уезжает на гастроли.

Еля…Елена Казимировна Гриневич – московская пианистка. Я знаю ее по фотографиям, развешенным по стенам гостиной. Тоненькой девочкой в балетной пачке, девушкой, сидящей за роялем в белой строгой блузке и, наконец, совсем взрослой – с дочкой на коленях.

Большинство семейных снимков, украшающих стены, собраны в композиции, обрамленные тонкими деревянными рамками. И только две фотографии висят рядом, но отдельно друг о друга. На одной дети играют на рояле в четыре руки. В девочке легко узнается Еля, хотя искусно завитые локоны почти полностью скрывают ее нежный профиль. Рядом с ней сидит большелобый мальчик. Его пальцы энергично погружены в клавиши, а Елины руки – подняты. И мне кажется, я слышу низкое звучание того аккорда, который сорвал с клавиатуры и поднял в воздух невесомые кисти девочки.

На другой фотографии этот мальчик, уже юношей, играет на рояле один. Я узнаю его по крупной голове, по изгибу сильной спины и, конечно же, по рукам, умеющим извлекать звуки, которые слышны даже с фотографии.

Еля сидит чуть сбоку, подавшись вперед, и тонкие пальцы ее тянутся к страницам нот. Между тем пианист вовсе не смотрит в них. Он сидит, запрокинув голову, и отрешенно глядит куда-то вверх.

––Но ты не огорчайся, – вернул меня к действительности голос Софьи Евсеевны. – Придешь ко мне ну, скажем, через неделю. А сейчас пойдем в сад. Я познакомлю тебя с Аннусей. Ноты оставь пока здесь. И скажи мне, девочка, есть ли новости от твоих родных.

––Как всегда, – вздыхаю я. – Мама в Москве, пишет, что папу какие-то серьезные дела задержат там еще надолго, а брат и сестра на практике.

Мы проходим мимо комнаты Стаса, но теперь я даже не вспоминаю о нем. Я вся ожидание удивительного знакомства. Нет! Не с Аннусей! Что мне до нее! Но там, наверное, и Елена Гриневич, настоящая пианистка, которая даже по радио выступает!!

Однако, в крошечном садике, состоящем из маленькой клумбы с цветами и трех яблонек, вросших в землю от старости, меня ждало разочарование в лице худенькой большеротой девочки. Она была одна и, пританцовывая, обегала клумбу, отбивая от земли большой красно-белый мяч, то правой, то левой рукой.

––Давай в волейбол! – предложила она, едва ее бабушка представила нас друг другу.

Играть в волейбол та-аким мячом и в таком наряде? Я пожимаю плечами. Мяч сдут, а платье у этой принцессы – сплошные нежно-розовые оборки!

А на ногах?! Белые туфельки и такие же носки!

Но Софью Евсеевну беспокоит не это.

––Аннуся! – говорит она, умоляюще складывая перед собой ладони. – Руки! Никакого волейбола! Только ловить!

––Ладно, Буся! – поспешно соглашается девочка, – только ты иди, иди! Мы с Таней сами разберемся.

Эта Аннуся не похожа ни на одну из моих подруг. На целый год меня младше, а держится со мной, как с малолетним ребенком. Бесцеремонно задает вопросы и какие! « Не нудно ли мне заниматься с бабулей?» «Завиваю ли я волосы надо лбом или они вьются у меня от природы?» «Читала ли я Золя?» «Нет?!» «Неужели? Даже «Дамское счастье»?! И все в таком же роде.

Но что со мной? Я не только отвечаю этой кривляке, но даже делаю это откровенней, чем надо. Проклинаю свою болтливость, хочу уйти, а вместо этого бегаю за мячиком, бросаю его, опять бегаю или ловлю.

Наконец Аннусе надоедает игра, и она тащит меня в дом.

«Заберу ноты и сразу же уйду», – думаю я, но не тут-то было.

Девчонка уже за роялем. Одной рукой листает Черни, другой наигрывает знакомые ей места.

––Эту тетрадь* мы еще в прошлом году закончили, – комментирует она, – а это что, такое потертое? А… Иоганн – Себастьян. Нравится?

И тут мое «я», так странно оробевшее в присутствии бойкой Аннуси, очнулось и перешло в наступление.

––Во-первых, Иоганн-Себастьян Бах с тобой чаи не распивал, – сердито отвечаю я, заталкивая ноты в папку. – Во-вторых, важно, не только, что, но и как играешь. А в-третьих, мне домой пора, так что развлекайся сама!

––Фи! – услышала я, когда, кинув в пространство – «до свидания!», мчалась к выходной двери.

Нет! Приходить сюда и выносить на суд этой столичной девчонки свою игру, отдать на растерзание ее бойкому язычку моего Бетховена? Ни-ко-гда!

Выбежав от Гриневичей, я не пошла домой, а спустилась по бульвару в парк над рекой. Там у скульптуры Дианы-охотницы* была моя любимая скамейка. Тропинка, ведущая к ней, раздвигала кусты над самым обрывом, и была видна наша быстрая неширокая речка Тетерев, змейкой раздвигающая серые и черные скалы. Один из гранитных утесов на дальнем ее повороте назывался « Голова Чацкого». Туда часто ходили купаться студенты. И по утрам слышно было, как в нашем переулке они звали друг –друга: «Эй, пошли на «Головочацкого»! Называли скалу одним словом. О том, кто такой Чацкий, я узнала только в четвертом классе от брата, но долго еще не могла найти такое место на крутом берегу, с которого скала была бы похожа на профиль человека. И, наконец, нашла. На этой скамейке.

Я там долго сидела, привыкала к мысли, что наша встреча с Софьей Евсеевной откладывается. Оставалась только надежда, что она не забудет отыскать в своем архиве переложение Бетховенского Концерта и что мне будет по силам его сыграть.

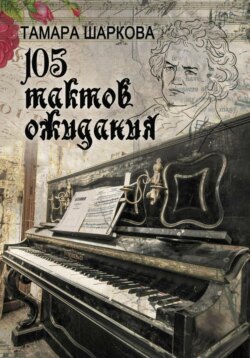

Дома меня ожидало старинное пианино фирмы Циммерман, с канделябрами, консолями в виде причудливых деревянных завитков и пожелтевшими клавишами из слоновой кости. Оно было не просто музыкальным инструментом. Это было живое существо, которое обладало собственным вкусом. Оно помогало мне расплетать голоса в фугах Баха и подсовывало фальшивые ноты, когда я пыталась подбирать какие-нибудь современные мотивы. По нескольку раз в день мы ссорились и мирились, но я уверена, что летняя разлука со мной его огорчала.

Когда после новогодних каникул я открыла книгу Ромена Роллана «Жизнь Бетховена», то поняла, что невозможно читать ее за письменным столом и стала пристраивать книгу на пюпитре. Какие-то страницы я читала вслух. Специально для пианино.

Книга была тоненькой, в потертой на углах желтовато-бежевой обложке и издана Музгизом еще до войны. Когда мне было 9 лет, мы в музыкальной школе уже «проходили» биографию Бетховена, но что можно требовать от ребенка в таком возрасте. А в прошлую Новогоднюю ночь, когда мне исполнилось одиннадцать лет, брат торжественно объявил, что я вступила в возраст отрочества. Под утро мы с Нинкой традиционно улеглись под Новогодней ёлкой, но я еще долго не давала ей заснуть. Нина была старше меня почти на год, и я пыталась узнать, что нового с ней произошло за это самое отрочество.

–– Я кашу с молоком разлюбила! Оставь меня в покое! – сердито ответила моя обычно терпеливая подруга. – У меня уже глаза слипаются.

Так я ничего от нее не добилась и немного обиделась. И совершенно напрасно. Теперь мне двенадцать, и я понимаю, чем старше становишься, тем труднее бывает разобраться, что с тобой происходит и рассказать об этом тоже не знаешь как.

До того, как мне в руки попала книга Ромена Роллана, я отдельно любила Лунную сонату, с удовольствием играла багатель «К Элизе», пела «Сурка» и знала, что Бетховен к концу жизни стал глухим. И в то же самое время я очень переживала за своего любимого дядю Никиту – сельского учителя и музыканта-любителя, который после войны утратил слух. И вдруг вот все это во мне перемешалось. Я представила себе грустного дядю Никиту с медиатором* в пальцах, который прижался щекой к мандолине, а услышала не народную песню про «крыныченьку», а тему судьбы из до-минорной* симфонии. Тут я прочитала, что Бетховен посвятил эту симфонию русскому посланнику в Вене Андрею Кирилловичу Разумовскому, и у меня просто дух перехватило!

Дворец, построенный архитектором Кваренги для графа Кирилла Разумовского и его сына Андрея, находится буквально в двух шагах от дедушкиного дома, где живет дядя Никита! Да-да! В двух шагах! Мой дедушка был садовником в имении помещика Кочубея. Дворец графа Разумовского и деревянный домик дяди Никиты в Кочубеевском парке стоят почти рядом на высоком берегу быстрой реки Сейм в бывшей гетманской столице Батурине.

И вот Людвиг ван Бетховен уже перестал быть для меня просто классиком из далекого прошлого! Я стала переживать за него, как за близкого человека, с которым случилась беда, и, чтобы его утешить, даже принялась придумывать письма от имени племянника Карла:

«Мой дорогой, мой добрый дядюшка! Признаю, что я своим поведением не заслужил твоей заботливости! Но я люблю тебя от всей глубины своего сердца и надеюсь стать тебе истинным сыном. Твой беспутный, но любящий сын Карл».

У меня появилась нотная папка с портретом Бетховена, а на письменном столе – гравюра, на которой Бетховен, заложив руки за спину, идет по аллее парка, не обращая внимания на расступившуюся свиту придворных герцога Веймарского. А перед каникулами Софья Евсеевна сказала, что на выпускном экзамене я могла бы сыграть Первый Бетховенский концерт!

К Софье Евсеевне я не приходила до самого сентября. Это был самый грустный август в моей жизни. Телефон нам «отрезали», как выразилась Лиза. Мама, по-прежнему, присылала из Москвы короткие открытки, из которых я ничего не могла понять: ни что с папой, ни то, почему я должна жить в разлуке с ними.

А мне вспоминался этот месяц как самое прекрасное время лета, когда наша семья собиралась вместе. Приезжали на каникулы сестра и брат – студенты – и обязательно с друзьями. Вечерами накрывали стол на веранде. Между шершавыми листьями дикого хмеля китайскими фонариками нежно светились его салатовые шишки, и сквозь этот узорчатый зеленый полог видно было бездонное ультрамариновое небо с большими и яркими южными звездами. Студенты пели военные песни о «печурке в землянке», «синем платочке», летчиках, которые летели «на честном слове и на одном крыле» и новые загадочные песни о « лимонном Сингапуре». А в минуты тишины слышно было, как в траву падают тяжелые краснобокие яблоки и звенят цикады. В этом году август смялся и улетел из памяти рано пожелтевшим листом.

Перед первым сентября я попросила Лизавету найти мою школьную форму, которая хранилась с зимней одеждой, и посмотреть, все ли с ней в порядке. Она вынула ее из стенного шкафа и бросила мне на кровать со словами:

––Я в двенадцать лет сама себя обшивала и на кусок хлеба зарабатывала, а ты воротничок не можешь пришить. Так учись! Мамочки-папочки долго не дождешься!

Карие глаза-буравчики на веснушчатом лице Лизаветы смотрели на меня с непонятным злорадством.

Форма так и пролежала на кровати до вечера, а я убежала в сад и залезла на мой любимый столетний орех, когда-то расколотый молнией пополам. На его толстой ветке я долго лежала, пока не выплакалась. Лиза звала меня обедать, но я не откликнулась. Тогда она сказала:

––Небось скоро гордость в карман спрячешь, – и ушла из дому.

С Лизой дружбы у нас никогда не было. Она была домработницей у прежних жильцов, и папе на службе почему-то настоятельно рекомендовали ее оставить. Мама удивлялась: «Зачем мне помощница? Какое такое у нас хозяйство?» Но папа только руками разводил:

–– Сказали, что теперь при моей должности так положено.

–– Приглядывать за тобой? – насмешливо спросила мама, но папа не ответил.

Лиза была старше меня почти в три раза, но часто вела себя как моя ровесница. В тридцать втором году она осталась без семьи, все умерли от голода. Лизавета ужасно боялась возвратиться в деревню и мечтала выйти замуж за «городского с жилплощадью». Вот только женихов она искала не там, где нужно. Ей нравились лихие парни в синей форменной одежде с красными погонами, миллиционеры. Прописка-то у них была городская, а вот кровать – в общежитии.

К моим родителям Лиза относилась с подчеркнутым уважением, а во мне видела соперницу. Она знала, что папа начинал свою жизнь сиротой и беспризорником, а мама, хотя и была дочерью садовника, но тоже рано осиротела и выросла в деревне. То, что они, благодаря собственным способностям, «вышли в люди» и стали городскими казалось ей справедливым. Но я-то появилась на все готовенькое! Было обидно, но я понимала, что в чем-то она права. Кто объяснит, почему у нее отняли благополучное детство, а мне – оставили.

Вечером, когда Лиза ушла, я примерила коричневое платье, и оказалось, что его подол не достает до колен чуть ли не на две ладони. Так я выросла. Хорошо, что портниха Казимира Павловна, которая шила его для меня в прошлом году, сделала большой запас. Я нашла в телефонной книжке ее номер, но потом вспомнила, что звонить-то неоткуда. Раньше Казимира Павловна приходила к нам несколько раз в год по маминой просьбе. Снимала мерки с меня и сестры, когда та приезжала из Киева на каникулы, и шила нам платья на лето, а мне еще и коричневую форму к сентябрю. Мне в приятели доставался её гундосый сын семиклассник Вадька, который всегда приходил вместе с матерью. Я третировала его, как могла, потому, что он был ужасно скучным и всегда что-то выпрашивал: ластик, цветной карандаш, тетрадку или даже обычное перо «жабку». Правда, с ним интересно было играть в «города». К тому же, если я приходила в азарт и, чтобы выиграть, выдумывала несуществующие города, он мне уступал.

Старший брат Вадика учился в Ленинградской мореходке. Когда я была во втором классе, он узнал, что я готовлюсь стать «капитаном дальнего странствия» и не стал надо мной смеяться, как это делал мой единокровный брат. Курсант подарил мне свою капитанку, тельняшку и настоящий гюйс. Я водрузила на могучем грецком орехе в саду старое рулевое колесо от Оппель-адмирала и устроила настоящий капитанский мостик. Там же в дупле лежал наш с Олежкой судовой журнал. Мы, два отважных капитана, столько морей объехали и столько стран повидали!

Что касается моей лучшей подруги Нины, то залезать на орех она

категорически отказалась, но принесла нам Атлас мира из библиотеки, где работала ее мама. Нина предпочитала обустраивать нашу с ней хижину среди древовидных сиреней, откуда мы, Робинзон и Пятница, делали вылазки и охотились с самодельными луками на яблоки, огурцы и другие «дикие» овощи.

Где ты, Олег? Где ты, мой верный «Пятница» Нина?

И почему мама и папа оставили меня одну?

Зареванная, с любимым «Таинственным островом» в объятьях, я заснула за полночь, не выключив лампу. Лизавету я так и не дождалась.

С формой все уладилось. Заглянула за мукой наша соседка тетя Марина, спросила о маме, показала, как подшить подол платья. Потом с ее старшей дочерью Лесей из девятого-а мы вместе пошли на Карла-Маркса и купили тетрадки и перышки с номером семьдесят два. Осталось только выстирать и отгладить штапельный красный галстук. Таких галстуков в классе было немного, у большинства были сатиновые. Они лежали на шее, как хомут, и кончики у них свивались в трубочку. Только у одной девочки в классе галстук был шелковым – у Жанны Терашкевич. Отчим привез его из Риги, а у нас в городе такие не продавались.

Букет для англичанки, новой классной, я собрала из наших роскошных садовых георгин. Мама их обожала и много клубней привезла из города Чернигова, где мы жили до этого, из сада Хомы Коцюбинского – селекционера и брата знаменитого украинского писателя. У Хомы Михайловича даже пальма в саду росла. В кадке. На зиму ее вносили в дом.

В то первое сентябрьское утро я была почти счастлива, когда спешила к любимой четырнадцатой школе. Она была от нашего Студенческого переулка довольно далеко. Зимой приходилось выходить из дому за час до занятий. Здание было двухэтажным, с печным отоплением и туалетом во дворе. Но зато это была женская школа-десятилетка.