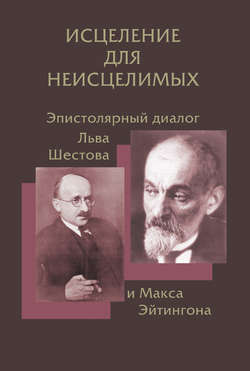

Читать книгу Исцеление для неисцелимых: Эпистолярный диалог Льва Шестова и Макса Эйтингона - Группа авторов - Страница 1

«БЛАГОДАРЯ ВАМ ОТЧАСТИ ОН МОГ ПРОДОЛЖИТЬ СВОЮ РАБОТУ ДО КОНЦА»

ОглавлениеЛев Шестов и Макс Эйтингон

Книга, которую читатель держит в руках, знакомит с перепиской двух крупнейших интеллектуалов ХХ столетия. Представлять одного из них, известного философа Льва Исааковича Шестова (наст, фам. Шварцман; 1866–1938), как кажется, нет никакой нужды: это имя прочно вошло в сокровищницу общечеловеческой мысли[1]. Убежденный в своем праве «мыслить мир», не считаясь ни с какими запретами, авторитетами или конвенциями, Л. Шестов являл собой тип философа, дерзко нарушавшего любые установления, рожденные ортодоксальным доктринерством или некритическим опытом, и в особенности если они становились препятствием к свободному и адогматическому «странствованию по душам». Не даром за свое дерзостное непослушание и нонконвенционализм он получил определение «антифилософа»[2].

Корреспондент Л. Шестова, Макс (Ефимович) Эйтингон, хотя и известен как крупный специалист в области психоанализа, ученик и друг З. Фрейда, личность яркая и заметная в кругах европейской интеллектуальной элиты, к тому же все чаще и чаще упоминаемая в последние годы в неком «разоблачительном» контексте – как фигура, вовлеченная в деятельность советских спецслужб, ткавшая – в степени, ему отмеренной, – ту «незримую паутину» шпионажа, которой довольно плотно была опутана эмиграция, тем не менее не удостоился еще всестороннего и беспристрастного исследования, ответившего бы на множество возникающих в связи с ним и вокруг него вопросов. Поэтому полагаем вовсе не лишним напомнить, о ком собственно идет речь.

Макс Эйтингон родился 26 июня 1881 г. в Могилеве, в семье мехового торговца Хаима Эйтингона, успешно продолжавшего семейное дело. В 1893 г., когда ребенку было 12 лет, семья Эйтингонов покинула Россию и перебралась в Германию, в Лейпциг, где отец Макса, и в прошлые годы прочно стоявший на ногах, превратился в одного из крупнейших предпринимателей, прозванным «лейпцигским Ротшильдом». Его фирма Ch. Eitingon Aktiengesellschaft стала известнейшей в мире мехо-пушного бизнеса.

Наиболее предприимчивым из молодого поколения Эйтингонов, еще более укрепившим авторитет фирмы в ХХ веке и округлившим ее капиталы, стал племянник Хаима Мотти (Матвей) Эйтингон (1883–1956), кузен и одновременно шурин Макса, женатый на его родной сестре, т. е. на своей кузине Фанни (в письмах к Шестову Макс называет его не Vetter или на французский лад – cousin, а Schwager – шурин, зять, свояк). Хотя Мотти не забывал старушку-Европу и частенько наведывался туда, главный его офис, сначала Eitingon Schild Company, а впоследствии Motty Eitingon Inc., находился в Нью-Йорке.

В печати уже не раз высказывалось мнение о том, что наиболее крупные торговые сделки с советским правительством по поставке пушнины в США Мотти заключал при помощи и прямом посредстве их с Максом кузена, легендарного советского шпиона Наума Исааковича Эйтингона (1899–1981), работавшего под псевдонимами «Наумов» и «Котов» (под последним он, в частности, упомянут в мемуарах И. Эренбурга Люди, годы, жизнь) и др., в списке многочисленных «боевых достижений» которого, руководимых Кремлем и Лубянкой, едва ли не самым крупным и шумным («шумным», разумеется, для внешнего мира) была организация убийства Льва Троцкого[3].

Макс избрал для себя иную, не предпринимательскую, жизненную стезю: в университетах Галле, Гейдельберга (см. фото №№ 2 и 2а) и Марбурга он изучал философию, а затем медицину – в Лейпцигском университете. В 1909 г. защитил в Цюрихе докторскую диссертацию Uber die Wirkung des Anfalls auf die Assoziationen der Epileptischen и со временем приобрел статус одного из видных специалистов по психоанализу. Несмотря на то, что внешне он не производил на окружающих неотразимого впечатления (имел вполне заурядную внешность, страдал от заикания и пр.), Макс был человеком блестяще образованным, знал 13 языков и принадлежал к числу записных европейских интеллектуалов. Начиная с 1907 г., когда он впервые познакомился с З. Фрейдом, Эйтингон становится одним из его ближайших единомышленников и последователей, войдя в число тех «избранных», кто развивал идеи своего учителя: Эрнст Джонс,

Карл Абрахам, Ганс Саш, Отто Ранк, Шандор Ференци. В октябре 1919 г. он вошел в т. н. Geheime Komitee («тайный комитет») – группу наиболее преданных сотрудников Фрейда, а в 1927 г., благодаря энергичной и заинтересованной поддержке учителя, занял пост президента Международной ассоциации психоаналитиков, на котором пробыл до 1933 г., т. е. до прихода к власти нацистов.

В начале 20-х гг. Эйтингон открыл в Берлине на Potsdamerstrasse Психоаналитический институт и клинику при нем[4], в которой работали такие известные психологи и психоаналитики, как Карен Хорни, Эрнст Зиммель, Отто Фенихель и др.

Со студенческих лет Макс начал проявлять интерес к сионизму. В 1910 г. он впервые посетил Палестину, а спустя без малого четверть века, после прихода нацистов к власти, был вынужден, покинув Германию, навсегда переселиться в Землю обетованную[5]. Человек не бедный, с именем и связями, он мог бы, наверное, в качестве страны обитания избрать благополучную Америку, где жил и процветал его кузен Мотти, но распорядился иначе и отправился в Палестину. Здесь он основал Palestine Psychoanalytical Association и Psychoanalytical Institute, которыми руководил до самой смерти.

Знакомство Макса с его будущей женой, бывшей российской актрисой Миррой Яковлевной Буровской, во втором браке Харитон, по сцене Биренс (1877–1947)[6] произошло, по-видимому, через Анну Смелянскую, с которой он вместе обучался медицине в Цюрихе и которой в свое время сделал предложение, ею отклоненное[7]. Наиболее раннее свидетельство их знакомства содержит письмо Мирры, адресованное Анне и датированное 17 июля 1909 г.[8] В августе 1912 г. Макс и Мирра поженились.

Сделать ее своей женой стоило Максу больших трудов – не из-за нежелания невесты, а из-за сопротивления собственных родных: хотя она и была еврейкой, однако же, из «дикой России», и хотя сами Эйтингоны когда-то эмигрировали в Германию оттуда же – теперь между ними, «немецкими евреями» и «евреями русскими», проходила некая непроходимая «культурная граница». Кроме того, претендентка, готовившаяся войти в дом Эйтингонов, в своем российском прошлом была дважды замужем и имела оставленных в России двоих детей от каждого из мужей[9]. К тому же она была старше Макса на четыре года. Впрочем, сам Макс до встречи с Миррой также состоял в браке.

Любопытно, что В. Набоков в рассказе Ассистент режиссера (1943)[10], в одном из беглых действующих лиц, Бахрахе, прицелившийся, по-видимому, в Эйтингона, говорит о его первом браке и называет в качестве жены «знаменитую Кармен»[11]. Трудно с точностью указать на подлинное значение ассоциации писателя, но если здесь скрывался намек на актерское прошлое Мирры Яковлевны, то следовало бы уточнить, что первой женой Макса была другая женщина, историк искусств, имя которой нам, к сожалению, неизвестно. С присутствующей в нижепубликуемых письмах постоянно Буровской-Биренс-Харитон, ставшей в конце концов «фрау Эйтингон», Макс Ефимович прожил до конца жизни (см. фото №№ 7, 8).

В начале 20-х Эйтингоны жили в собственном особняке в центральной части Берлина, в районе Tiergarten park на Rauchstrasse 4 (см. фото № 12)[12]. Психоаналитик Joan Riviere, приехавшая в Берлин из Лондона и посетившая коллегу, описывала «необычно выглядевший» фешенебельный особняк, «с садом, примыкавшим к его тыловой части, с застекленным балконом», и отмечала тот замечательный современный вкус, которым отличалось его внутреннее убранство:

Удачно подобранные красочные тона, китайские обои, мебель, удобные книжные шкафы, картины, ковры, художественная утварь – и восхитительное угощение[13].

В публикуемых ниже письмах этот дом, в котором, бывая в Берлине, Шестов многократно останавливался, упоминается несколько раз. Лев Исаакович познакомился с Эйтингоном через свою младшую сестру Фаню (Фанни) Исааковну (1873–1965)[14] и ее мужа, композитора, музыковеда, литературного и художественного критика Германа Леопольдовича Ловцкого (1871–1957), друга и большого почитателя Шестова-философа, автора статей и воспоминаний о нем[15]. Окончившая Бернский университет и там же защитившая докторскую диссертацию по философии (1909)[16], Ф.И. Ловцкая-Шварцман, оказавшаяся в январе 1922 г. с мужем в Берлине, начала брать у Эйтингона уроки по психоанализу[17] (см. письмо 16, от 16 сентября 1924 г., в котором Шестов просит Эйтингона разрешить продлить Фане Исааковне, вообще склонной к временным душевным кризисам, ее отпуск из-за необходимости отдохнуть и подлечиться после какого-то очередного перенесенного ею стресса). Впоследствии, заметим к слову, сама Ф. Ловцкая стала авторитетным психоаналитиком, проявлявшим известный интерес к философской тематике, автором работ о Ганди, Л. Толстом, Кьеркегоре[18]…

Знакомство Шестова с Эйтингоном приходится на осень 1922 г., когда тот с женой приехал в Париж, где жила сестра Мирры Яковлевны Елизавета, бывшая замужем за Леонидом Николаевичем Райгородским (см. прим. 1 к письму 11, от 6 июля 1924 г.)[19]. Эйтингон, который в психоанализе выше всех ставил своего учителя Фрейда, пытался, по словам Шестова (из его письма Г. Ловцкому от 20 (?) октября 1922 г.), выяснить, «что у меня общего с Фрейдом».

Он очень неглупый и образованный человек, – замечает Шестов об Эйтингоне далее: – с ним говорить интересно. В воскресенье опять придет, будем разговаривать[20].

В другом письме к Г. Ловцкому, относящемся к начальной поре своего знакомства с Эйтингоном (от 10 ноября 1922 г.), Шестов сообщал:

Часто вижусь с Эйтингоном. Познакомился с его женой, очень милые люди. Дал мне читать статью Фрейда – много интересного и значительного. Я сказал Эйт<ингону>, что жаль, что Фрейд стал врачом – не философом, ибо, если бы у него не было специальных задач, связанных с медициной, его смелость и наблюдательность могли бы привести к очень интересным открытиям. А он мне сказал, что если бы Фрейд знал меня, он пожалел, что я – не врач. Но, я думаю, что я ближе к истине. Правда, я читал только те статьи Фрейда, которые к медицине не относятся, ибо в медицине мало мог бы разобраться. И с Эйтинг<оном> мы больше беседуем об самых общих вопросах психоанализа – и Oedipus-Komplexus в наших разговорах уходит на последний план[21].

Нащупывая точки соприкосновения Шестова с Фрейдом, Эйтингон позднее старался приобщить «отца психоанализа» к философским откровениям Шестова. Однако тот остался к ним равнодушен и даже проявил в целом негативную реакцию. Упоминающая об этом Мэри-Кей Вильмерс пишет, что

Макса это ни в малой степени не расхолодило, и он продолжал поклоняться им обоим[22].

Не просто, как видно, поклоняться, но и строить собственную личность, беря за образец и основу духовные прозрения обоих. Близко знавший Эйтингона музыковед и историк русской философской мысли Е.Д. Шор (см. о нем прим. 1 к письму 75, от 5 марта 1936 г.) писал ему, поздравляя с 60-летием, что его личность пролегала, как он сам однажды заметил,

между Фрейдом и Шестовым, как двумя аспектами духовного исцеления[23].

По свидетельству А.З. Штейнберга, на протяжении долгих лет знакомого с Львом Исааковичем, непосредственно его наблюдавшего и, кроме того, превратившего того в предмет своего мемуарно-философского анализа[24], многие были уверены, что

умонастроения Шестова тесно соприкасаются с учением Фрейда[25].

Если, однако, говорить объективно, «смежность» и даже возможное взаимопроницание шестовских и фрейдовских идей носило совершенно «незаинтересованный» и «несогласованный» друг с другом характер. В том смысле «незаинтересованный» и «несогласованный», что не испытывало со стороны их творцов импульса сознательного взаимовлечения друг к другу и отражало скорее соприкосновение и пересечение разных и независимых путей познания духовной природы человека и его психологических потенций[26]. Несмотря на эту индивидуально-личностную шестовско-фрейдовскую дизъюнкцию, возникший на биографической и феноменологической почве треугольник – Шестов-Фрейд-Эйтингон – начинает получать прописку в современных исследованиях, посвященных русскому философу[27].

Нельзя в этой связи не привести здесь любопытнейшего письма, которое написал Эйтингону хорошо знавший и его, и Шестова упоминавшийся выше Е.Д. Шор. Бежавший, как и Эйтингон, от нацистов из Германии в Палестину, выученик европейской духовной культуры (Шор учился философии в немецких университетах), усложненной еврейским сознанием и национально-религиозным опытом, он видел в эйтингоновском феномене некую переходную грань чистого духа и культурной эмпирики, которую тот, безусловно, всячески в себе растил и культивировал. Уже после смерти Шестова Шор писал Эйтингону 20-го августа 1939 г. из Тель-Авива в Иерусалим:

Дорогой Макс Ефимович,

наша, к сожалению, столь краткая беседа была необычайно интересной для меня. Последние дни, перед поездкой в Ерусалим, я вспоминал одну нашу беседу, посвященную религиозным воззрениям Фрейда, и мне оставалось неясным и Ваше собственное отношение к религии, и Ваше отношение к Льву Иса<а>ковичу, который и близок Фрейду, и в то же время является антиподом его. Ваши слова о том, что Вы находитесь между Фрейдом и Шестовым, что всех вас связывает центральный феномен человеческой жизни, – трагический характер ее, не только сделали понятной и ясной Вашу позицию, не только определили точку соприкосновения всех трех мыслителей (Фрейда, Шестова и Вас), но и подтвердили мне мое убеждение в том, что проблема трагедии или больше того – деятельное стремление к преодолению ее (а не только теоретическое влечение к научному осилению ее) является источником еврейского существования большого стиля и в то же время – источником еврейской философии. Мне хочется приехать как-нибудь в Ерусалим без всяких лекций и дел, чтобы подробно побеседовать с Вами на эти темы. Мне кажется, что понятие трагедии двоится. Трагедия, которая может быть извлечена, для Шестова, быть может, еще не трагедия. Трагизм человеческого существования является для Шестова существенным признаком жизни; и всякую попытку снять этот трагизм он считает бегством от подлинного бытия; он не верит в спасенье – и в то же время верит в него; он не верит в спасение – до тех пор, пока все бывшее не станет небывшим и спасение будет даровано не только для будущего, но и для прошлого. Не будут ли в его глазах психологические осложнения, над устранением которых работает психоанализ, явлениями, конечно, крайне неприятными, но явлениями, которые надо устранить, но которые именно поэтому для него интереса не имеют? Не начинается ли для <Шестова> подлинная глубина жизни там, где кончается сила воздействия психоанализа? И не является ли в этом смысле психоанализ – метод исцеления, который устраняет псевдотрагические ситуации и тем самым раскрывает ситуации, состояния и явления подлинно трагические, потому что неизлечимые и связанные с самой природой человеческого бытия?

Вы назвали философию Льва Иса<а>ковича «исцелением для неисцелимых». Этой необычайно меткой и глубокой формулой Вы, мне кажется, сразу определили взаимное отношение учения Фрейда и Шестова и их радикальное различие по отношению к последней жизненной глубине.

Или, быть может, следует так толковать это отношение: Фрейд знает эту последнюю глубину и знает и существенный трагизм, как ее манифестацию на территории нашего существования; но свою врачебную, целительную задачу ограничивает той сферой, которая исцелению поддается. Шестов же прорывается через эту предварительную сферу и борется за чудо, которое должно исцелить неисцелимое.

С точки зрения философии трагедии все люди и все человечество принадлежит к числу «неисцелимых». И в этом смысле учение Шестова является учением универсальным. Хотя воспринять его не могут те, что так глубоко увязли в своей неисцеленности, что даже не замечают трагический характер собственного существования, не видят, что живут в Платоновской «пещере» или в «подполье» Достоевского. Или эта слепота и есть признак «нормальности», душевного здоровья? И устранение этой слепоты – прорыв в сферу «священного безумия»? Если так, то не есть ли психоанализ стремление к тому, чтобы лишить людей этого второго зрения, которое может раскрыться в них в результате «______________________»?[28]

Все это – только предварительные вопросы. Я буду очень рад, если нам удастся более подробно побеседовать на эти темы. Во всяком случае, очень признателен Вам за нашу беседу[29].

Как было сказано выше, приезжая из Парижа в Берлин, Шестов, начиная с июля-августа 1923 г. (см. прим. 1 к письму 1, от 7 сентября 1923 г.), останавливался, как правило, в гостеприимном доме Эйтин-гонов – сначала в Tiergarten, а затем, после их переезда, – в Dahlem (в одном из писем дочерям, от 29 июля 1923 г., он писал:

Я здесь устроен великолепно. У меня огромная комната – больше, чем вся наша квартира. Тихо, спокойно. В двух шагах – Tiеrgаrten, где можно даже гостей принимать[30]).

Следует сказать, что берлинский дом Эйтингонов, с уважением, почетом и хлебосольством открытый для Шестова, был вообще одним из центров духовной жизни европейской научной и художественной элиты, включая представителей русской эмиграции[31], а сам Макс играл роль мецената, поддерживающего различные творческие проекты и нередко тех, кто их осуществлял. Современные исследователи справедливо указывают на то, что

in the latter role, he was guided and assisted by Mirra, who became a prominent society figure and literary-musical soiree hostess. Their trendy and sumptuous house-hold was a Berlin pied-a-terre and meeting place for Russian intellectuals and other expatriates of all political stripes, as well as the impoverished Freudian coterie, all of whom were dazzled by the luxuries of «Hotel Eitingon»[32].

Помимо чисто внешних признаков и примет удобства и роскоши – дорогой мебели, обоев, ковров, люстр, коллекции предметов старины, которые в изобилии украшали дом Эйтингонов, хозяева проявляли непоказной интерес к тем сокровищам подлинной культуры, где необходимы не только тонкий вкус к устройству домашнего интерьера, смешанный с прихотливой фантазией, но и высокая образованность, «аристократизм духа»: библиотека в несколько тысяч томов, которая охватывала разнообразные области знания, картины, редкие автографы, приобрести которые могли позволить себе не просто богатые, но – главное – хорошо осведомленные и эрудированные люди. См., к примеру, письма 32 и 33 (соответственно от 6 июня и 3 июля 1926 г.): в первом Шестов просит Эйтингона сделать копию с письма Ницше, в котором говорится о Записках из подполья Достоевского, а во втором благодарит за присланный подлинник.

В 1922-23 гг. дом Эйтингонов начинает посещать чета, с которой в истории русской эмиграции связана зловещая страница похищения председателя Русского общевоинского союза (РОВС) генерала Евгения Карловича Миллера (1867–1939). Известная исполнительница русских народных песен и романсов Надежда Васильевна Плевицкая (урожд. Винникова; 1879–1940), которую современники за чарующий голос прозвали «курским соловьем»[33], и ее муж, бывший белый генерал Николай Владимирович Скоблин, начальник Объединения чинов Корниловского ударного полка (1893–1937? 1938?)[34], ставшие близкими друзьями Эйтингонов, оказались агентами советской разведки (Скоблин, которого за верховодство над ним жены злые языки окрестили «генералом Плевицким», возможно, был «двойным» или даже «тройным» агентом разных разведок мира).

Плевицкая, вышедшая «из низов» и начинавшая свою артистическую карьеру как певичка в программах шансонно-увеселительного типа, быстро пробилась наверх благодаря своему редкому природному таланту. На памяти современников еще было время, когда в начале века она выступала в музыкальной пьеске, состряпанной одним из бесчисленных поставщиков шантанных куплетов из жизни босяков по образцу гремевшей тогда горьковской На дне.

Муж Плевицкой, балетмейстер, поставил эту пьесу на летней площадке, а сама Плевицкая, еще никому не известная, играла и пела Настю, – вспоминал один из старейших деятелей русской эстрады А.Г. Алексеев. -

Был тогда в моде романс, начинавшийся «ультрастрастными» словами: «Не тронь меня, ведь я могу воспламениться». В «партии» Насти это предостережение было перефразировано так: «Не тронь меня, испачкать можешь ты последний мой наряд». А наряд был – лохмотья. Публика слушала это вполуха, сидя за столиками кто боком, а кто спиной к эстраде. Но когда Плевицкая запела своим «русским голосом» народную песню Ехал на ярмарку ухарь-купец, все притихли, замерли, заслушались…

И этот успех определил всю дальнейшую судьбу Плевицкой: через год, кажется, она уже давала свои концерты. Песни, которые она пела, – русские, старинные или специально для нее написанные – подхватывали другие певицы и «барышни из общества», и даже Николай II с чадами и домочадцами как-то «удостоил» ее своим присутствием на концерте[35].

В эмиграции известная русская певица стала тайным агентом советских спецслужб.

История эта, как всякая шпионская история вообще, несмотря на то, что вокруг нее сложилась уже солидная библиотека из различных показаний, свидетельств и источников, до нынешнего времени остается окутанной непроницаемым покровом тайны и неразрешимых загадок. Касательно Эйтингона хорошо известно, что он материально поддерживал Плевицкую и Скоблина, и среди прочих щедрот, например, оплатил книги ее мемуаров (как само их написание И. Лукашом, так и собственно издание), о первой из которых, Дежкин карагод[36] (см. обложку на фото № 11), в связи с предисловием к ней А.М. Ремизова, идет речь ниже, в письмах 17 и 18 – соответственно от 9 и 27 октября 1924 г.[37]

Мемуары «курского соловья» были сочувственно и благосклонно восприняты эмиграцией. М. Осоргин, назвав Дежкин карагод «изумительной русской книгой», отмечал ее «простой, природнохудожественный язык, руссейший, настоящий, без вычур, и свой, и народный», и завершал свою рецензию так:

Что Плевицкая – высокоталантливая исполнительница народных песен, это теперь известно всем. Новостью для нас является вновь открытый ее талант литературный[38].

Критик выходившей в Белграде праворадикальной газеты Новое время К. Шмулевич (выступавший под псевдонимом Ренэ Санс) с восторгом писал о Дежкином карагоде как о книге,

которую, взяв в руки, не хочется оставить, пока не дочитал, а кончив, сожалеешь, что дочитал: такой свежестью, искренностью, образностью, любовью к русской деревне, к русской жизни веет от этих правдивых страниц[39].

Сама Плевицкая, литературные способности которой, не создай им Макс Ефимович мощного финансового подкрепления, вряд ли могли кого-то привести в восторг, удостоилась быть запечатленной в эмигрантской поэзии. В посвященном ей стихотворении Русская песня, приуроченном к проходившим в Финляндии ее гастролям, выборгский поэт Юрий Хлодовский (наст. фам. Смирнов) писал:

Кто тебя соткал желанную,

из своей души родил?

Дорогую, несказанную,

вольнодумную, пространную,

песню русскую сложил?

Бандурист слепой ли, старенький,

что деревнями блуждал?

Коробейник ли удаленький

с балалайкой, на завалинке,

сердце девке поверял?

Иль с могилы сына милого,

где с горючею слезой

ты летела серокрылою,

с материнскою, застылою

бессловесною тоской.

Может, совестью разбуженной

ты разлилась у кого ль?

Иль, молитвой удосуженной

из груди, грехом застуженной,

уняла ты чью-то боль?..

Мы тобою опояшемся

и в разгуле и в беде:

с разудалою напляшемся,

с заунывною наплачемся,

под гармоньку, в тишине…

Я ли сердце зачерствелое

пред тобой не распахну?..

И тайком, слезой несмелою

душу вымыв загорелую,

песни русской не пойму?[40]

В одной из комнат просторного дома Эйтингонов висел портрет Плевицкой, по всей видимости, выполненный на заказ хозяина (к сожалению, пока не удалось установить ни имени художника, ни дальнейшей судьбы самого портрета)[41].

Об участии Эйтингона в деле похищении генерала Е.К. Миллера, как и вообще о его связи с советскими «бойцами невидимого фронта», идут нескончаемые споры. Мнения тех, кто когда-либо брался за обсуждение этого предмета, расходятся диаметральным образом – скажем, от статьи С. Шварца, автор которой ни на секунду не допускает сомнения в том, что под личиной ученого-психоаналитика с мировым именем скрывался НКВД-шный агент[42], до, скажем, относительно недавней работы О. Табачниковой[43], которая полностью реабилитирует своего героя, опираясь при этом, правда, не столько на факты, сколько на пушкинско-моцартовскую максиму о том, что «гений и злодейство несовместны». Увы, как известно, это метафизическое допущение далеко не всегда подтверждается реальной исторической действительностью…

Генерал Миллер был похищен в Париже агентами НКВД 22 сентября 1937 г. и вывезен в Москву. В этом деле принял непосредственное участие Скоблин, который в случае устранения председателя РОВС должен был, по плану советского руководства, занять его место. Однако перед тем как отправиться на свидание с якобы немецкими дипломатами, под видом которых скрывались чекисты, куда его заманил Скоблин, Миллер предусмотрительно написал письмо, из которого после его исчезновения становилось ясным, что произошло с генералом: письмо неопровержимо разоблачало предательство Скоблина. Последнему пришлось бежать, оставив Плевицкую в Париже. Занявшаяся ею французская полиция пришла к однозначному выводу о прямой замешанности певицы в этом деле[44].

Описание данной операции, руководимой из Москвы и проведенной в самом сердце Парижа, а также указание на возможную причастность к ней Эйтингона сегодня можно встретить в большом количестве работ, которые с разной степенью детализации дают представление о том, как она проходила и кто в ней участвовал[45], – так что легко и просто отмахнуться от упрямых «contra» и делать акцент на одних только «pro» – категорически выгородить Эйтингона из этой истории лишь на основании сочувствия, к нему питаемого, – вряд ли логически оправданно и исторически перспективно. Вместе с тем нужно признать, что и позиция «contra» располагает в основном «уликами» косвенного, опосредованного характера.

Имя Эйтингона в связи с похищением Миллера всплыло впервые во время суда над Плевицкой, которая, признавшись, что получала от Эйтингона финансовую помощь, в то же время заявила, что не видела его в течение двух последних лет. Показание это было, однако, лживым и мгновенно возбудило подозрение: согласно сведениям, поступившим от представителей гражданского иска М. Рибе и А. Стрельникова, Эйтингоны находились в Париже накануне акции, проведенной советской разведкой (они снимали квартиру в доме № 26 по улице Жорж Занд, неподалеку от перекрестка Рафе-Жасмен, где произошло само похищение), и оставили его за два дня до этого, 20 сентября, причем Плевицкая и Скоблин провожали их на вокзале. Ложь Плевицкой настораживала: зачем понадобилось выгораживать Эйтингона, если к данному происшествию он не имел никакого отношения? На основе ее неискренних показаний возникало подозрение о намеренном желании запутать следствие и о возможной причастности Эйтингона к этому делу.

Если действительно М. Эйтингон находился в Париже в сентябре 1937 года, – писал в парижской эмигрантской газете Последние новости Н.П. Вакар, – то по какой причине Плевицкая скрыла это обстоятельство, само по себе вполне невинное, от следственных властей? Р<ибе>, по словам гражданских истцов, утверждает, будто Плевицкая не только знала о пребывании г. Эйтингона в Париже, но даже неоднократно навещала его, одна или с мужем, на улице Жорж Занд. За день до отъезда Скоблины даже обедали у Эйтингонов. Почему Плевицкая отрицала это?[46]

Отголоски этой понаделавшей много шума истории достигли Эрец-Исраэль, где, как было сказано выше, Эйтингоны жили с 1934 г. Так, в одной из ведущих еврейских газет, Davar, органе рабочей партии, 20 ноября 1938 г., под броским заголовком – Житель Эрец-Исраэль замешан в похищении генерала Миллера и исчезновении генерала Скоблина: (Что выявило следствие в Париже), – появился материал, пересказывавший основные перипетии разыгравшихся во французской столице событий. Газетное сообщение завершалось следующими словами:

Кто он, этот доктор Марк Этингон <sic>? Находится ли он в Эрец-Исраэль? Чем занимается?

Неизвестно, обратятся ли французские власти к властям Эрец-Исраэль расследовать это дело или нет.

На следующий день сразу в двух газетах – упомянутой Davar и еще одной, Ha-aretz, – появился идентичный текст письма Эйтингона, который выступил с опровержением выдвинутых против него подозрений:

С удивлением узнал я сегодня утром о том, что был связан с похищением русского генерала Миллера, о чем примерно год назад с содроганием прочитал в газетах.

Это верно, что г-жа Плевицкая и ее муж, генерал Скоблин, посещали нас, меня и мою жену, во время нашего пребывания в Париже, так же, как и несколько лет назад, когда мы жили в Берлине. Для многих читателей газеты Ha-aretz известно, что г-жа Плевицкая – популярная русская певица, и мы были ее поклонниками и приятелями.

Жуткие события, которые привели к суду, произвели на нас угнетающее впечатление. Однако вынесенный приговор не имеет ко мне никакого отношения, это дело французского суда.

В течение примерно 30 лет я имел в Берлине медицинскую практику, ни на что другое не отвлекаясь, кроме своих обязанностей врача, и здесь, в стране, я тоже не из самых безызвестных. Я сожалею, что перед тем, как публиковать материал о моей причастности к делу о похищении в местной печати, ко мне не обратились за разъяснениями[47].

На основании имеющихся данных нельзя, разумеется, с абсолютной (тем более юридической) точностью определить степень участия Эйтингона (или Эйтингонов) в деле генерала Миллера, равно как и вообще судить о его близости к деятельности советской разведки (что, кстати сказать, только усиливает необходимость дальнейшего изучения этого доныне хранящего неразгаданные тайны исторического эпизода). Судя по всему, в восстановлении истинного лица этого человека опасны любые крайности и их абсолютизация. Столь же информированный, сколь и «заинтересованный» источник, как П. Судоплатов, сообщая, и, по всей видимости, небезосновательно, что упомянутый выше кузен Макса Ефимовича Наум Эйтингон с похищением Миллера связан не был, далее утверждал, что многочисленные родственные связи, в том числе с Эйтингоном-психоаналитиком, в его деятельности никакой роли не играли[48]. Однако многие «упрямые факты», которые содержит в себе, скажем, «родственное расследование», проведенное Mary-Kay Wilmers[49], не выглядят столь уж легко укладываемыми в «пазлы» и непротиворечиво примиряемыми со «свидетельскими показаниями» П. Судоплатова. Нельзя, касаясь этой темы, не прислушаться также к мнению Б. Прянишникова, одного из самых непримиримых разоблачителей деятельности советской агентуры в среде эмигрантов. В своей книге Незримая паутина он писал о Максе Эйтингоне буквально следующее:

Среди прочих бумаг в кабинете Скоблина были найдены письма Марка <sic> Эйтингона и членов его семьи, адресованные Плевицкой. Эйтингон был тем самым меценатом, который, по словам Плевицкой, поддерживал Скоблиных в трудные минуты. Состоятельный врач-психиатр, Эйтингон проживал в Берлине и имел отношение к торговле советскими мехами, его брат сбывал меха, тем пополняя валютные фонды СССР. В сентябре 1937 года он с женой, бывшей артисткой московского Художественного театра, приехал в Париж по делам и остановился в отеле Георг V[50]. Из отеля он позвонил в Озуар и разговаривал со Скоблиными. В 6 часов утра 20 сентября, за два дня до похищения Миллера, Эйтингон уехал во Флоренцию и далее в Палестину. В столь ранний час Скоблины провожали его на Лионском вокзале.

Будучи вне досягаемости для французских следственных властей, Эйтингон допрошен не был. Ускользнул важный свидетель и вместе с ним тайна его меценантства[51].

Как бы то ни было, развязка этой истории известна. Генерал Миллер на торговом советском судне был доставлен в СССР и после проведенных допросов на Лубянке 11 мая 1939 г. расстрелян. Судьба генерала Скоблина до сих пор не ясна и туманна: то ли он был убит агентами НКВД в Испании, куда бежал после разоблачения, то ли – по официальной версии ФСБ России – погиб при бомбежке франкийской авиацией Барселоны, то ли благополучно прибыл в СССР и уже там был ликвидирован руками своих хозяев. «Курского соловья» Плевицкую судил французский суд, приговорил ее к 20 годам заключения – она умерла в тюрьме в 1940 г.[52] В этом ряду загадка жизни и судьбы Макса Эйтингона остается наиболее сложной и трудноразрешимой[53].

Если когда-нибудь документально подтвердится причастность Эйтингона к деятельности советской разведки, личность этого человека способна будет поразить любое воображение: европейский ученый, известный врач-психоаналитик, организатор и практик, входивший в самый узкий фрейдовский круг, один из основоположников психоаналитической науки в Эрец-Исраэль[54] и – одновременно – ловкий советский агент, состоявший в таинственной связи с режимом, призванным разрушить тот самый миропорядок, в котором он вырос, был воспитан и в котором вполне органично существовал. Как писал о нем когда-то T Draper, посвятивший Эйтингону большую статью в The New York Review of Books, если темные подозрения относительно этого человека отражают реальную картину,

Dr. Max Eitingon is one of the most remarkable cases on record of double life or personality. In one of his incarnations, he was a man who had seemingly devoted his entire life to the advancement of psychoanalysis. In the other, he had belonged to a “special unit” which had carried out some of Stalin’s most murderous missions outside Russia[55].

Макса Эйтингона не стало 30 июля 1943 г. Четыре года спустя из жизни ушла Мирра: она умерла в Париже, куда отправилась помогать больной сестре[56].

На фоне этой сложной, непроясненной и крайне дихотомичной истории, когда серия аргументов «с одной стороны» неспособна удовлетворить сомнений и контраргументов «с другой стороны», откровенным недоразумением выглядит книга В.Л. Стронгина о Н.В. Пле-вицкой[57], не просто полная исторических ошибок и нелепостей, но и какой-то больной фантазии, которую автор почему-то решил испробовать на исторических личностях. Образ Эйтингона (точнее обоих кузенов – Макса и Наума) написан в этом псевдоисторическом сочинении по канве соответствующего раздела из известной книги А. Эткинда Эрос невозможного[58], но с грубыми «инновациями» и «додумываниями», к которым источник, возможно, подталкивал, но до которых сам все-таки не доходил. Не останавливаясь сейчас на всех вопиющих несообразностях и фактических ошибках книги

В.Л. Стронгина (одно их перечисление заняло бы несколько страниц) и оставляя в стороне сусально-беллетризованную биографию самой певицы, укажем лишь на один из центральных тезисов автора, согласно которому вербовка честных и чистых сердцем и душой, к тому же великих русских патриотов Плевицкой и Скоблина и превращение их в советских агентов произошли в берлинском доме Эйтингона (который, кстати сказать, из Макса Ефимовича перекрещен в этой книжке в Марка Яковлевича, бежавшего к тому же, как выясняется, из России от большевиков, а не приехавшего в Германию задолго до революции в отроческом возрасте, как было на самом деле), а главным вербовщиком выступает, разумеется, хитроумно-коварный «огепеушник» Наум Эйтингон (здесь он, вопреки истине, оказывается родным братом психоаналитика[59], якобы разделившим с ним наследство их архибогатого папаши). В результате всей этой грязной игры двух братьев (главная партия в которой принадлежит «московскому» Эйтингону, но и «берлинский» тоже хорош: по логике вещей, с него никак нельзя снять вины в гнусном пособничестве, – одна только авторская фраза чего стоит: «Зная суровый характер Наума, готового при необходимости уничтожить родного человека, он <Макс Эйтингон> идет у него на поводу и знакомит с Плевицкой и ее супругом»[60]) наивные певица и генерал попадают в ловко расставленные сети. Вся эта неправдоподобная буффонада выглядит тем более странной, что опыт написанных по относительной исторической канве беллетризованных биографий Плевицкой и Скоблина периода их сотрудничества с советской разведкой, где имена Эйтингонов не упоминаются вовсе, до книги Стронгина существовал[61].

Наверное, не стоило бы вовсе упоминать сей совершенно некомпетентный текст, не существуй реальной опасности спекулирования, притом непрофессионального, низкопробного, но крайне претенциозного, на этой острой и вызывающей неподдельный интерес теме.

Был ли Макс агентом вездесущей советской разведки или его связь с ней была мнимой и обязана причудливым образом сложившимся обстоятельствам? Действительно ли его контакты с палестинской компартией и пополнение ее казны соответствуют реальным фактам его загадочной биографии?[62] В самом ли деле он вел «двойную жизнь» человека, симпатизировавшего большевистскому режиму, и лишь прикрывался «буржуазным фасадом» образованности и культуры? – все эти вопросы выходят за рамки его переписки с Шестовым, предлагаемой вниманию читателя данной книги. Предмет ее иной – он смещен в сторону расширения фактологической базы, дающей более полное представление об Эйтингоне-интеллектуале и меценате, «философе и друге философов», как назвал его в упомянутом выше поздравлении с 60-летним юбилеем Е.Д. Шор. Данная переписка раскрывает историю многолетней дружбы, помощи и поддержки, которые Эйтингон то в явной форме, а то в скрытом виде оказывал выдающемуся философу ХХ века. Открытая финансовая помощь касалась главным образом издания шестовских сочинений[63], обреченных в условиях изгнания на коммерческий неуспех[64]. Другая сторона, носила скрытый, негласный характер и распространялась на те области быта, о которых сам одариваемый, судя по всему, не имел подчас ни малейшего понятия, см. показательные в этом смысле письма жены Шестова Анны Елеазаровны (8, 10, 12), свидетельствующие об этом достаточно недвусмысленно и красноречиво. Прибавим к этому, например, еще частичное финансирование Эй-тингоном поездки Шестова в Палестину (см., об этом, в частности, в письме Шора Эйтингону от 13 февраля 1936 г., фрагмент которого приводится в прим. 1 к письму 75, от 5 марта 1936 г.), о чем Шестов, по-видимому, не догадывался. Наконец, не нужно сбрасывать со счетов тех моральных, духовных инвестиций, которые Эйтингон (а не только наоборот!) вкладывал в отношения с Шестовым, когда последний, приезжая из Парижа в Берлин, останавливался в его доме. Вряд ли одной лишь политкорректностью гостя можно объяснить тот факт, что Шестов многократно говорил об Эйтингоне как о достойном собеседнике и, стало быть, участнике философских бесед и дискуссий, пусть не публичных, а камерных, приватных. См., например, в его письме к жене Эйтингона от 20 мая 1930 г.:

Дорогая Мирра Яковлевна!

Большое спасибо за Ваше сердечное письмо и за предложение погостить у Вас. И для меня, как Вы знаете, всегда большая радость жить в Вашем доме – рядом с Максом Ефимовичем и с Вами. Ведь только в этом случае, когда я у Вас живу – кроме всего прочего – можно мне видеться и беседовать с М<аксом> Е<фимовичем>: иначе, хотя бы я и был в Берлине, при заполненности его дня, мне вряд ли часто пришлось с ним встречаться.

И в своем следующем письме Эйтингонам, от 24 июня 1930 г., написанном после этой поездки в Берлин, выражая им благодарность за гостеприимство, Шестов отмечает:

Благодаря тому, что я живу у Вас, у меня с моим пребыванием в Берлине всегда связываются самые лучшие воспоминания. Единственные пятна – это лекции и доклады, которые читать приходится. Но это забывается скоро или, вернее, это чувствуется, пока оно впереди. А все остальное, и в особенности та атмосфера дружбы, которая окружает меня в Вашем доме, где я совсем забываю, что я не у себя – приносит такую большую радость. И потом возможность говорить обо всем и именно о таком, о котором редко кто может и умеет говорить!

Нет также никаких оснований подозревать Шестова в неискренности тона и чувств, пусть и продиктованных соответствующей юбилейной обстановкой, в том письме (от 24 июня 1931 г.), что он направил Эйтингону в день его 50-летия:

Узнал, что сегодня Вам исполняется 50 лет, – писал Шестов, – и спешу присоединить свой голос к голосам тех Ваших друзей, которые в этот день пришлют Вам свои искренние пожелания и сердечные поздравления. Я не сомневаюсь, что таких людей будет много и что их пожелания и поздравления будут в самом деле говорить о том, что они думают и чувствуют. И, надо думать, что Вы это испытаете, как высшее удовлетворение. 50 лет Вашей жизни, значит, не пропали даром, раз люди, которые так редко умеют и еще реже хотят ценить заслуги и достоинства ближних, вопреки, так сказать, своей, если не первой, то второй природе, так радостно и легко находят в себе слова приветствия для Вас. И, если такое почти «чудо» оказывается возможным – то единственно потому, что Вы всей своей жизнью осуществили то редкое стремление и искусство искать и находить в нашем ограниченном и бедном бытии те проблемы лучшего, которые в старину назывались теперь забытыми, но все же так знаменательными словами «красота, истина, добро». С первого же знакомства с Вами меня поразила та колоссальная духовная энергия, которая в Вас чувствовалась. Казалось бы, огромная работа, которая требовалась от Вас Вашим призванием врача<->психоаналитика – должна была бы совершенно исчерпать все Ваши силы. Но с первой же беседы с Вами я убедился, что психоанализ не закрыл нисколько для Вас других областей человеческого творчества. И искусство, и литература, и философия были для Вас так же близки, как если бы они были предметом Ваших постоянных занятий. Это делало общение с Вами таким нужным и значительным – не только для меня, но и для всех сталкивавшихся с Вами. Позвольте же сегодня выразить Вам пожелание, чтобы и на будущее время Вы сохранили те свои силы, которыми Вы так умело и плодотворно пользовались до сих пор. Это – все, что Вам – а также нам, Вашим друзьям, нужно. И еще одно: позвольте также пожелать и Мирре Яковлевне, которая постигла трудное искусство быть женой и подругой человека, так мало принадлежащего себе и всегда принужденного отдавать весь свой досуг работе, отрывавшей его от семьи…

Не только Шестов, но и многие другие крупнейшие деятели русской культуры в эмиграции обязаны эйтингоновским щедротам и благодеяниям – А. Ремизов, например. При этом особо подчеркнем, что инициатива в равной, по-видимому, мере исходила и от Макса Ефимовича, и от Мирры Яковлевны, см., в частности, в письме Шестова Эйтингону от 3 июня 1926 г.:

И у Ремизова все по-старому. Сераф<има> Павловна лечится в Виши – и к 15 июля кончает лечение, Мирра Яковлевна «поддержала» их – не знаю, как бы они без ее помощи обошлись.

Кроме того, следует иметь в виду, что финансовая помощь этой семьи распространялась не только на эмигрантов, но и на тех (об этом также идет речь в публикуемой переписке), кто, скажем, подобно М. Гершензону, остался в большевистской России и не мог прокормить себя случайными и ненадежными советскими заработками[65].

А. Жуковская-Герцык в письме из полуголодного Судака (от 27 августа 1924 г.) писала Шестову:

Недель пять назад мы получили из Москвы двадцать долларов через одну незнакомую даму, сообщившую нам, что эти деньги от Вас. Я написала Вам тогда открытку (по парижскому адресу) – не знаю, дошла ли? Не могу не выразить, как нас смутила и тронула эта присылка. Мы знаем, как трудна Ваша жизнь, и нас всех очень мучает, что Вы себя лишили такой суммы[66].

Весьма вероятно, что Шестов выделил эти 20 долларов, о которых пишет А. Жуковская-Герцык, из той самой суммы, которую «одна незнакомая дама» (скорее всего, Александра Александровна Бах, см. прим. 6 к письму 11, от 6 июля 1924 г.) повезла в Москву М. Гершензону.

Дружба Эйтингона с Шестовым, однако, демонстрирует не исключительно односторонний пример щедрого меценатства, но и дает материал для изучения интеллектуальной жизни Европы между двумя мировыми войнами. Не только Эйтингон посредством шестовских книг и статей приобщался к крайне интересовавшим его философским идеям, но и Шестов через Эйтингона знакомился с кругами ученых, определявших развитие психоаналитической науки в ХХ-м столетии. Так, можно думать, посредством Эйтингона он был знаком с Рудольфом Лёвенштейном (см. письмо 45, от 4 июля 1929 г.), мировой величиной в области психоанализа, оказавшим огромное влияние на формирование будущих французских психоаналитиков, в частности на Жака Лакана. Через Эйтингона он расширял круг своих связей и знакомств с влиятельным корпусом писателей, журналистов, редакторов, издателей, переводчиков и пр., в особенности германоязычного мира, и именно Эйтингон, пусть не всегда успешно, но всегда безотказно старался оказать влияние на эти круги в пользу Шестова (см. письмо 46 (Эйтингона Шестову), от 10 июля 1929 г., где идет речь о Р. Кайзере, редакторе крупного немецкого журнала Neue Rundschau).

Следует особо сказать о том, что данная переписка уже была частично опубликована дочерью философа Натальей Львовной Барановой-Шестовой (1900-93) в подготовленном ею скрупулезно-детальном жизнеописании отца. Автор этого уникального издания проделал колоссальную работу, связанную с сохранением шестовского архива, его обработкой, наведением в нем идеального порядка и его описанием. Подготовка на этой основе книги и составление библиографического указателя[67] явились следствием поистине титанического труда, редкого по своему самозабвению, отдаче и дочерней преданности[68].

Несмотря, однако, на в высшей степени педантично-трепетнозаботливое отношение к наследию отца, в том числе эпистолярному, цитирование писем в книге Барановой-Шестовой с текстологической точки зрения не всегда безупречно: в приводимых в ее книгах фрагментах порой появляются неотмеченные купюры: по необъяснимым причинам (и главное – по умолчанию) отсутствуют те или иные слова или даже целые фразы, которые не заменены, как принято, отточиями. Полагаем, что такие «текстовые изъятия», по крайней мере, некоторые из них, сделаны ненамеренно: причиной тому была крайне непростая работа с шестовскими письмами, требующими адекватной расшифровки почерка. И хотя М. Цветаева, вообще относившаяся к Шестову, по собственному признанию, как к самой большой человеческой ценности в Париже (из ее письма к Льву Исааковичу от 23 апреля 1926 г.)[69], несколько, как кажется, поэтически гиперболизировала безукоризненную четкость шестовского почерка[70], – разбирать его порой – сущее мучение[71]. По многочисленным карандашным отметкам Барановой-Шестовой, сделанным непосредственно

в тексте самих писем (словами, надписанными над нередкими шестовскими невнятицами), хорошо видно, что эта работа давалась ей совсем не легко, и определенная доля неточностей их цитирования в книге об отце, безусловно, объясняется именно этим – борьбой с его трудным почерком.

Поскольку же работа Барановой-Шестовой служит по существу единственным столь мощным и всеохватным источником, знакомящим специалистов и широкого читателя с эпистолярным архивом философа, возникает проблема тщательной корректировки публикуемых материалов с оригиналами (в дальнейшем приводимые в книге Барановой-Шестовой фрагменты писем помечены звездочкой*).

Наконец, главным стимулом, определившим наше желание приняться за подготовку настоящего издания, было то, что, несмотря на всю тщательность и скрупулезность, с которой Баранова-Шестова реконструировала биографию отца, корпус его переписки с Эйтингоном (даже при весьма обильном цитировании) приведен, по понятным причинам, далеко не полностью. Этой цели – представлению эпистолярного диалога Шестова с Эйтингоном в полном объеме – и служит данная книга.

Мы полагаем, что такой проект, даже если он и не в состоянии ответить на все возникающие вопросы, о которых говорилось выше, способствует прояснению, по крайней мере, некоторых из них. В своей книге Эрос невозможного упоминавшейся выше А. Эткинд, одним из первых из российских авторов заговоривших об Эйтингоне и о возможной «двойной жизни» известного психоаналитика, писал, подводя некий краткий итог его отношениям с Шестовым:

Шестов, которого знали и ценили Бубер и Хайдеггер, Бердяев и Бунин, Бергсон и Леви-Брюль, находил с Эйтингоном взаимопонимание, которое оказалось возможным несмотря на глубокое различие профессиональных интересов, политических взглядов и стилей жизни. Он не раз обращался к нему за помощью материального порядка и, по-видимому, за медицинскими консультациями. Их дружба продолжалась 15 лет[72].

В этом резюме вряд ли со всем можно согласиться: из чего, например, следует «глубокое различие» «политических взглядов» Шестова и Эйтингона? Из недоказанной презумпции большевистской ориентации Эйтингона и еще менее доказанной работы на советскую разведку? Но строгий анализ в рамках наличествующих фактов неизбежно должен привести к иному выводу – к тому, что, если говорить о политике, взгляды Шестова отличались гораздо большей левизной, – однако вряд ли А. Эткинд это имел в виду. Далее. Мы не располагаем никакими доказательствами относительно того, что философ «не раз обращался к нему <Эйтингону> за помощью материального порядка…», – как это с ясностью вытекает из писем, Эйтингон сам ее предлагал (или к нему обращались другие, но не от имени Шестова, а в тайне от него). Весьма гадательным остается предположение исследователя о медицинских консультациях, – во всяком случае, мы об этом доподлинно ничего не знаем[73]. Как кажется, наша книга дает материал для более корректных и достоверных характеристик дружбы Шестова и Эйтингона.

При всей внешней опоре на факты, в целом достаточно хорошо известные современной исторической науке, публикуемая переписка в обнимаемом ею временном периоде обнаруживает немало небезынтересных нюансов, которые, вне всякого сомнения, дополняют биографии и самих корреспондентов, и упоминаемых ими персоналий, и шире – свидетельствуют о весьма любопытных исторических явлениях. Так, скажем, из письма Шестова (№ 13, от 4 августа 1924 г.) мы узнаем, что Эйтингоны были дружны с Я.Л. Тейтелем, возглавлявшим Союз русских евреев в Германии, между ними, судя по всему, велась оживленная переписка, и когда кто-то из них покидал пределы Германии, молчание одной из сторон воспринималось как нарушение этикета дружбы[74] – факт, как кажется, новый и неизвестный, дающий более перспективное представление о связи Эйтингонов с русско-еврейской эмигрантской общиной в Берлине.

Или – другой пример. В доступной нам литературе не удалось отыскать ответ на вопрос, откуда упомянутый выше Рудольф Кайзер, редактор Neue Rundschau и зять А. Эйнштейна, мог знать русский язык, однако на это обстоятельство с большой вероятностью указывают материалы, приводимые при комментировании его контактов с Шестовым (см. прим. 8 к письму 28, от 27 января 1926 г.).

Наконец, публикуемые письма расширяют представление о круге знакомств, или, по крайней мере, неучтенных биографами встреч Шестова. Так, в письме 62, от 22 апреля (фактически марта) 1934 г. он рассказывает Эйтингону о своей беседе с известным в дореволюционной России деятелем культуры – публицистом, издателем, литературным и музыкальным критиком Э.К. Метнером (1872–1936), старшим братом композитора Николая Карловича Метнера (1880–1951), который, познакомившись в 1914 г. с К. Юнгом, проникся интересом к психоанализу и стал одним из его ближайших единомышленников и друзей, а в эмиграции превратился в горячего поклонника расистских теорий и последователя Гитлера и Муссолини, которые сделались для него культовыми фигурами в политике и духовном творчестве[75]. Из другого письма (№ 60, от 24 декабря 1933 г.) выясняется, что Шестов был знаком с одним из пионеров современной химической индустрии Израиля, а до того российским революционером, членом эсеровской партии М.А. Новомейским. В связи с последним следует заметить, что та часть писем, в которых говорится об организации поездки Шестова в Палестину весной 1936 г., добавляет к ее описанию, содержащемуся в книге Н. Барановой-Шестовой, несколько новых штрихов и подробностей, хотя сама эта тема и нуждается в дальнейшем изучении.

Разумеется, полуторамесячное путешествие в Землю обетованную, куда Шестов прибыл в самом конце марта[76] и пробыл до середины мая 1936 г., во внешнем плане не сыграло какой-то особенно заметной роли в его биографии, однако тот факт, что он реально соприкоснулся с прародиной многих своих идей и духовных прозрений, куда стремился многие годы попасть не только как «человек», но и как «философ», трудно переоценить. И «разговорить» на эту тему доныне немотствовавшие архивы было одной из составных задач нашей книги. Любопытно, что приезд Шестова в Палестину был встречен рядом статей в ивритской печати вполне достойного культурного уровня, из чего можно заключить, что выдающемуся мыслителю ХХ столетия внимала вовсе не «младенческая» в философском смысле аудитория. Говоря о составе этой аудитории, помимо тех персонажей, с кем читатель встретится в дальнейшем (помимо М. Эйтингона, шестовские родственники – супруги Мандельберг, и принимавшие деятельное участие в организации самого путешествия Шестова в Палестину Е. Шор, Я. Зандбанк и др.), назовем еще из русскоговорящих родившегося в Одессе поэта, переводчика, литературного и театрального критика Эзру Зусмана (1900-73), автора как минимум двух статей о Шестове в ивритской печати (см.: E<zra> Z<usman>, “Lev Shestov”, Davar,

1

Это, однако, вовсе не означает, что шестовское философское наследие, по крайней мере, со стороны русскоязычных исследователей, в полной мере освоено. Свидетельством тому является, например, отсутствие полнообъемной монографии на русском языке, обнимающей «труды и дни» философа, и двухтомная книга его дочери, Н. Барановой-Шестовой, Жизнь Льва Шестова: По переписке и воспоминаниям современников (Paris: La Presse Libre, 1983 – далее при ссылках на это издание: Баранова-Шестова, с указанием тома и страницы), детально реконструирующая по письмам и воспоминаниям современников биографию отца, на которую мы в дальнейшем неоднократно будем ссылаться, а также воспоминания Б. Фондана о встречах и беседах с Шестовым (Benjamin Fondane. Rencontres avec Leon Chestov / Textes etablis et annotes par Nathalie Baranoff et Michel Carassou; Preface de Michel Carassou. Paris: Plasma, 1982) являются по существу единственными репрезентативными историографическими источниками. Некоторые новые биографические сведения о Шестове добавляет подготовленная О. Табачниковой книга Переписка Льва Шестова с Борисом Шлецером <Paris:> YMCA-Press, 2011). Давно, разумеется, канули в бездну времена, когда эмигрировавший из большевистской России и живший в Париже Шестов представлялся советской критике «гробокопателем», как назвал его А. Воронский в одном из обзоров белой прессы (см.: А. Воронский, “Из белой прессы: От народнического утопизма к контрреволюционной кулацкой идеологии”, Красная новь, 1921, № 2 (июль-август), с. 345), и как результат почти полное изъятие философа из советской научной и культурно-духовной жизни, ср. в дневнике Р. Ивнева (запись от 25 сентября 1955 г.): «Читаю Льва Шестова – совершенно забытого философа…» (Рюрик Ивнев. Дневник. 1906–1980 / Сост. Н.П. Леонтьева, подг. текста А.П. Дмитриева <и др.>; коммент. A. П. Дмитриева; под общ. ред А.П. Дмитриева. М.: Эллис Лак, 2012, сс. 609-10). Однако масштабное изучение философского наследия Шестова, в сочетании его метафизического и исторического опыта и определения места в истории русской и мировой интеллектуальной мысли, еще, как представляется, впереди. Отметим, тем не менее, что шестововедение в России, благодаря таким исследователям, как B. Л. Курабцев, В.В. Лашов, Н.В. Мотрошилова и др., обогатилось в последнее время рядом плодотворных работ.

2

Обращает на себя внимание совпадение названий – Антифилософ, – по крайней мере, двух текстов, посвященных Л. Шестову: статьи Ю. Марголина (Новый журнал, 1970, № 99, сс. 224-36) и – закавыченное – очерка А. Бахраха в его кн. По памяти, по записям (Париж: La presse libre, 1980, cc. 77–80), подхваченное современным исследователем, автором биографической статьи о Л. Шестове, см.: А.В. Ахутин, “Одинокий мыслитель”, в кн.: Лев Шестов. Сочинения: в 2-х томах, т. 1. М.: Наука, 1993, с. 14. Ср. с определением философского метода Л. Шестова (наряду с теоретиками символизма Вяч. Ивановым и А. Белым) как «онтологического анархизма» (Г. Маслов. Стратегии мышления и действия в русской философии начала века: (Лев Шестов, Вячеслав Иванов, Андрей Белый). М.: Диалог-МГУ, 1997).

3

О Н.И. Эйтингоне см., например, в книгах П.А. Судоплатова и о нем (П.А. Судо-платов. Спецоперации: Лубянка и Кремль 1930–1950 годы. М.: Олма-Пресс, 1997; А.П. Судоплатов. Тайная жизнь генерала Судоплатова: Правда и вымыслы о моем отце: в 2-х книгах. М.: Современник: Олма-Пресс, 1998); Э.П. Шарапов. Наум Эйтингон – карающий меч Сталина. СПб.: Нева, 2003; Mary-Kay Wilmers. The Eitingons: A Twentieth-Century Story. London: New York: Verso, 2010 (по указателю) и др.

4

Здание было построено по проекту архитектора Эрнста Фрейда, сына З. Фрейда; он же проектировал особняк Эйтингонов на Rauchstrasse 4.

5

За некоторое время до окончательного переселения, в 1933 г., он посетил Палестину, по-видимому, с целью рекогносцировки (см.: Sefer ha-ishim: Leksikon eretz-esraeli. Tel Aviv: Masada, 1937 <ss.> 41-2 (иврит)), см. к этому прим. 1 к письму 60, от 24 декабря 1933 г.

6

См. о ней: Мария Михайлова, “Загадочная судьба актрисы Мирры Яковлевны Биренс”, Параллели: русско-еврейский историко-литературный и библиографический альманах (Москва), 2004, № 4/5, cc. 177–202; Осип Дымов. Вспомнилось, захотелось рассказать…: Из мемуарного и эпистолярного наследия: в 2-х томах. Jerusalem: The Hebrew University of Jerusalem; Center of Slavic Languages and Literatures, 2011 (по указателю); Izabella Ginor, Gideon Remez, “Her Son, the Atomic Scientist: Mirra Birens, Yuli Khariton, and Max Eitingon’s Services for the Soviets”, Journal of Modern Studies, 2012, vol. 11, n 1, pp. 39–59.

7

Izabella Ginor, Gideon Remez, “Her Son, the Atomic Scientist: Mirra Birens, Yuli Khariton, and Max Eitingon’s Services for the Soviets”, p. 43.

8

Ibid.

9

Один из них – от известного журналиста Б.О. Харитона – в будущем физик-атомщик, трижды Герой социалистического труда легендарный Юлий Борисович Харитон (1904–1996), входивший в руководство проекта по созданию советской атомной бомбы.

10

В оригинале по-английски – Assistant Producer.

11

В.В. Набоков. Собрание сочинений: в 5-ти томах, т. 3. СПб.: Симпозиум, 1997, с. 194. Заметим попутно, что антифрейдист Набоков, с большим предубеждением относившийся к психоанализу вообще, на сей раз обошелся без привычной ядовитой иронии. Забавно, кстати, что в одном из ранних обзоров русской эмигрантской литературы в американской печати Набоков-Сирин назван «искусным, действующим не в открытую последователем доктора Фрейда» (Albert Parry, “Belles Lettres Among the Russian Emigres”, American Mercury, 1933, vol. 29, n 115, р. 318).

12

Во 2-й половине 1928 г. они приобрели новый дом – в берлинском пригороде Dahlem (Altensteinstrasse 26).

13

Цит. по кн.: Brenda Maddox. Freud s Wizard: Ernest Jones and the Transformation of Psychoanalysis. Cambridge, MA: Da Capo Press, 2007, р. 173.

14

См. о ней в связи с сообщением о ее 90-летнем юбилее в нью-йорской газете Новое русское слово (1964, № 18571, 13 января, с. 3).

15

См.: Herman Lowtzky, “Leo Schestow”, Archiv fur systematische Philosophie und Soziologie, Bd. 29, Heft 1/2, ss. 70-7; его же, “Философские труды Л.И. Шестова”, Последние новости, 1936, № 5439, 13 февраля, с. 3; его же, “Лев Шестов по моим воспоминаниям”, Грани, 1960, № 45, сс. 78–98; № 46, сс. 123-41.

16

См.: Fanny Lowtzky. Studien zur Erkenntnistheorie. Rickerts Lehre uber die logische Struktur der Naturwissenschaft und Geschichte. Borna; Leipzig: Buchdr. R. Noske, 1910.

17

См.: Баранова-Шестова, I: 235, 241; в этом качестве см. о ней в ряде писем Эйтингона З. Фрейду в: Sigmund Freud – Max Eitingon.

18

См., в частности: Fanny Lowtzky. Soren Kierkegaard, das subjektiveErlebnis unddie religiose Offenbarung: Einepsychoanalytische Studie einerFast-Selbst-Analyse. Wien: Intemationaler psychoanalytischer Verlag, 1935 и ее французский вариант: Soeren Kirkegaard, l’experience subjective et la revelation religieuse: Etude psychanalytique. Paris: Editions Denoel&Steele, 1937.

19

О приписывании разными авторами фамилии Райгородская Мирре Яковлевне см.: Izabella Ginor, Gideon Remez, “Her Son, the Atomic Scientist: Mirra Birens, Yuli Khariton, and Max Eitingon’s Services for the Soviets”, p. 40.

20

Баранова-Шестова, I: 241.

21

Там же, I: 243.

22

Mary-Kay Wilmers. The Eitingons: A Twentieth-Century Story. London; New York: Verso, 2010, p. 186.

23

Ehoshua and David Shor Coll., Dept. of Manuscript and Rare Books of the National Library of Israel (Jerusalem), Arc 4° 1521/67.

24

Пожалуй, с точки зрения философской более адекватного, нежели мемуарной; о многочисленных фактических ошибках А. Штейнберга-мемуариста см. в наших комментариях к новому изданию книги его воспоминаний: А.З. Штейнберг. Литературный архипелаг. М.: Новое литературное обозрение, 2009.

25

А.З. Штейнберг. Литературный архипелаг, с. 258.

26

Ср. с мнением современного исследователя, который небеспричинно указывает на то, что ранние сочинения Шестова наводнены множеством замечаний, релевантных для психоанализа, каковые ученые-психоаналитики разовьют в своих работах позднее (Michael Finkenthal. Lev Shestov: Existential Philosopher and Religious Thinker. Peter Lang, 2010, p. 43), а также замечание Вяч. Иванова в VII-м письме М. Гершензону (Переписка из двух углов, 1921) о «психологических сысках» Шестова (Михаил Гершензон. Избранное <в 4-х томах>, т. 4. М.; Иерусалим: Университетская книга, Gesharim, 2000, c. 32).

27

См., например: Genevieve Piron. Leon Chestov,philosophie du deracinement: Lagenese de l’oeuvre / Preface de Georges Nivat. Lausanne: L’Age d’Homme, 2010, p. 215.

28

Письмо приводится по 2-му, машинописному, экземпляру, сохранившемуся в архиве Шора. Поскольку его машинка не имела иностранного шрифта, пропущенное слово было вписано в 1-й экземпляр от руки.

29

Ehoshua and David Shor Coll., Dept. of Manuscript and Rare Books of the National Library (Jerusalem), Arc 4° 1521/67.

30

Баранова-Шестова, I: 259.

31

Как на одного из его посетителей укажем на выдающегося еврейского историка С. Дубнова, см.: К. Шлёгель. Берлин. Восточный вокзал. Русская эмиграция в Германии между двумя мировыми войнами (1818–1945) / Пер. с нем. Л. Лисюткиной. М.: Новое литературное обозрение, 2004, с. 398; правда, автор в качестве эйтингоновского адреса (дом в Тиргартене) указывает на Вихманштрассе 10, в то время как в письмах Эйтингона, причем на специальной почтовой бумаге, значится: Rauchstrasse 4; отметим попутно еще один эйтингоновский адрес, упоминаемый в мемуарах А.З. Штейнберга: «Я пришел в виллу Эйтингона на Hitzigsrasse…» (А.З. Штейнберг. Литературный архипелаг. М.: Новое литературное обозрение, 2009, с. 261).

32

Izabella Ginor, Gideon Remez, “Her Son, the Atomic Scientist: Mirra Birens, Yuli Khariton, and Max Eitingon’s Services for the Soviets”, p. 45. При этом само определение «Hotel Eitingon» было привычным в устах тех, кто останавливался в эйтингоновском доме: цитируемые авторы ссылаются, в частности, на письма З. Фрейда к Лу Андреас-Саломе от 8 сентября 1922 г. (Sigmund Freud and Lou Andreas-Salome: Letters / Ed. by Ernst Pfeiffer. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1972, p. 118) и Анны Фрейд к отцу (1922), фрагмент которого приведен в кн.: Mary-Kay Wilmers. The Eitingons: A Twentieth-Century Story, p. 187.

33

См. о ней, например: Леонид Млечин. Алиби для великой певицы. М.: Гея, 1997. Покойный проф. О. Ронен полагал – без какой-либо, впрочем, опоры на достоверные свидетельства, кроме собственной интуиции, – что Плевицкая была пациенткой Эйтингона, см.: “Записки из одного угла: Из писем Омри Ронена к Геннадию Барабтарло” / Публ., вступ. заметка и прим. Г. Барабтарло, Звезда, 2013, № 5 (эл. ресурс: http://magazines.russ.ru/zvezda/2013/5/e15.html).

34

О Н.В. Скоблине см. в кн.: А.С. Гаспарян. Генерал Скоблин: Легенда советской разведки. М.: Вече, 2012; имена четы Эйтингонов упоминаются в книге только в устах Н.В. Плевицкой и Л.Н. Райгородского, дававших показания в связи с делом о похищении генерала Е.К. Миллера.

35

А.Г. Алексеев. Серьезное и смешное: Шестьдесят пять лет в театре и на эстраде. Изд. 3-е, испр. и доп. М.: Искусство, 1984, с. 63–4.

36

Дежкин карагод вышел в 1925 г. в берлинской типографии братьев Гиршбаум; вторая книга воспоминаний Плевицкой, Мой путь с песней, – в 1930 г. в парижском издательстве дочерей С. Рахманинова Таир.

37

Судя по всему, Ремизов и подсказал само ее заглавие, о чем Шестов, у которого оно одобрения не вызвало, пишет Эйтингону во втором из указанных писем:

Что же до придуманного им заглавия, то, хотя оно, по существу, и очень хорошо, но все же не может быть принято, ибо, без соответствующего объяснения, никто ничего не поймет. А объяснять заглавие ведь нельзя.

38

Современные записки, 1925, № 23, сс. 477, 479.

39

Ренэ Санс, “«Дежкин Карагод» (Плевицкая)”, Новое время, 1924, № 1098, 23 декабря, с. 3. На Дежкин карагод см. еще рецензию Н. Бережанского (Время, 1925, № 339, 19 января, с. 3); на Мой путь с песней откликнулся Л. Львов (Россия и славянство, 1929, № 56, 21 декабря, с. 2).

40

Журнал Содружества (Выборг), 1934, № 2 (14), с. 22.

41

На фотографии (№ 10) можно видеть этот портрет певицы-агента ОГПУ-НКВД. Очень похоже, что именно изображенной на портрете позой Плевицкой – руки, упертые в бока, – навеян тот ее образ, который воспроизводит в своих воспоминаниях А.З. Штейнберг, см. прим. 1 к письму 24, от 5 апреля 1925 г. Разумеется, Штейнберг, который в доме Эйтингонов неоднократно бывал и портрет Плевицкой, без сомнения, видел, мог отметить этот жест и без «портретного влияния», однако сам колорит мемуарного рассказа, не столько исторически достоверного, сколько характерологическо-образного (не случайно выражение «руки в боки» у него закавычено), позволяет думать, что в его памяти точнее запечатлевалась реальность не сама по себе, а именно мыслительно или художественно преображенная, что глубочайшим образом было связано с философским «переживанием» и «преобразованием» мира. Подробнее об этом см.: Н. Портнова, В. Хазан, “Homo cogitus, или «Роман с философией»”, в кн.: А.З. Штейнберг Литературный архипелаг. М.: Новое литературное обозрение, 2009, сс. 5-30. См. к этому прим. 3 на с. 11.

42

См.: Stephen Schwartz, “Intellectuals and Assassins – Annals of Stalin’s KiUerati”, New York Times Book Review, 1988, January 24, pp. 3, 30-1.

43

Olga Tabachnikova, “Cultural Anxieties of Russian-Jewish Emigres: Max Eitingon and Lev Shestov”, The Russian Jewish Diaspora and European Culture, 1917–1937 / Ed. by Jorg Schulte <et al.>. Lieden; Boston: Brill, 2012, pp. 127-45.

44

В конце 60-х гг. имя Плевицкой всплывало в советской печати как невинно пострадавшей из-за мужа и неправедно обвиненной французским судом, см.: И. Нестьев, “Надежда Плевицкая”, Советская музыка, 1969, № 2, сс. 104-12.

45

См., напр.: John J. Dziak. Chekisty: A History of the KGB. Lexington (Massachusetts), Toronto, 1988, pp. 101-02.

46

Н.П.В<акар>, “Дело Н.В. Плевицкой”, Последние новости, 1938, 11 ноября.

47

Davar, 1938, n 4089, November 21 <s.> 6; Ha-aretz, 1938, n XXI (5874), November 21 <s.> 3.

48

Pavel Sudoplatov and Anatoli Sudoplatov (with Jerrold L. and Leona P. Schecter). Special Tasks: The Memoirs of an Unwanted Witness – A Soviet Spymaster / Foreword by Robert Conquest. Boston: Little, Brown&Co., 1994, pp. 36-7.

49

См.: Mary-Kay Wilmers. The Eitingons: A Twentieth-Century Story. London; New York: Verso, 2010.

50

Автор ошибается: Эйтингоны остановились не в роскошном отеле George V, расположенном на Елисейских полях, а ограничились более скромным вариантом: как было указано выше, снимали квартиру на 26, rue George Sand (Paris, 16-e).

51

Борис Прянишников. Незримая паутина: (ВЧК-ОГПУ-НКВД против белой эмиграции). СПб.: Час пик, 1993, с. 371.

52

А не в 1944, как сказано в книге Судоплатовых (р. 37).

53

В определенном смысле, хотя и с гораздо большим количеством «улик», вовлеченность Эйтингона в агентурную деятельность напоминает убийцу С. Петлюры Ш. Шварцбарда (Шварцбарт; 1886–1938), о ком бытует мнение, что он действовал по заданию советских разведывательных служб – версия, возникшая уже во время суда над ним в 1927 г. и существующая поныне, которая, однако, никогда доказана не была. Как и в случае с Эйтингоном, в литературе о Шварцбарде имеются «свидетельства», которым вряд ли стоит слепо доверять. Так, например, известный «король жемчуга» Л. Розенталь, имя которого упоминается в нижепубликуемой переписке (см. письмо 4, от 16 января 1924 г. и прим. 8 к нему), пишет в мемуарно-биографической книге о том, что своими деньгами он спас жизнь двум молодым евреям, и один из них был Шварцбард. После совершенного убийства Петлюры, утверждает он,

I immediately retained Henry Torres, the famous lawyer, for the defense, and I have no doubt it was entirely due to his eloquent plea that Schwartzbart was acquitted. An ardent Zionist, he emigrated to Israel, where he was able to make a respectable career for himself (Leonard Rosenthal. The Perl and I. New York: Vantage Press, 1955, p. 77).

О том, что защищавший Шварцбарда адвокат А. Торрес был нанят на розентальевские деньги, история умалчивает. Но вряд ли можно назвать Шварцбарда, которому в момент убийства Петлюры (25 мая 1926 г.) было 40 лет, молодым евреем («a young Jew»). «Пламенным сионизмом» он также не отличался – в политическом смысле исповедовал идеи анархизма. В Эрец-Исраэль он так и не попал и никакой карьеры там себе не сделал: решив, по-видимому, покинуть Францию после убийства Петлюры и оправдания во французском суде, действительно намеревался перебраться в Палестину, но не получил разрешения от владевших мандатом английских властей. Умер в Южной Африке через месяц после того, как туда приехал (в 1967 г его останки были перенесены в Израиль и перезахоронены на Heroes’ Acre в Натании).

54

См.: Max Eitingon: In Memoriam. Jerusalem: Psycho-Analytical Society, 1950.

55

Theodore Draper, “The Mystery of Max Eitingon”, The New York Review of Books, 1988, April 14, p. 32.

56

Arnold Zweig, “Mira Eitingon: in memoriam”, The Palestine Post, 1947, 10 October, p. 3.

57

В.Л. Стронгин. Надежда Плевицкая: Великая певица и агент разведки. М.: Аст-Пресс Книга, 2005.

58

Александр Эткинд. Эрос невозможного: История психоанализа в России. СПб.: Meduza, 1993. Заметим попутно, что, занимая в вопросе о том, работал ли Эйтингон на советские спецслужбы, однозначно «обвинительную» позицию, А. Эткинд в своем анализе, порой чересчур увлекаясь, педалирует тенденцию за счет того, что подчиняет ей факты, а не наоборот. Так, например, он связывает в одну цепь разные звенья: советского агента С.Я. Эфрона, бежавшего в СССР, его жену М. Цветаеву и поддерживающую ее материально кузину Эйтингона С.И. Либер. Ссылаясь на письмо Шестова Эйтингону (см. № 40, от 4 июня 1927 г), где говорится об этой помощи, А. Эткинд пишет:

Цветаева, скорее всего узнавшая о занятиях своего мужа лишь после его отъезда, в Париже оказалась отверженной всеми эмигрантскими кругами. Никто не хотел общаться с женой большевистского агента. Только жившая в Париже кузина Эйтингона пришла на помощь… (там же, с. 302).

Не говоря уже о том, что на самом деле все обстояло значительно сложней и не было окрашено в столь монохромные черно-белые тона всеобщего отчуждения/ осуждения поэтессы, о чем существует немало свидетельств, заметим, что само письмо Шестова относится совершенно к другой эпохе – оно написано более чем за десять лет до бегства С.Я. Эфрона, и С.И. Либер оказывала помощь Цветаевой не потому, что была кузиной Эйтингона, а потому, что знала ее издавна, с юношеских лет, когда они вместе учились в лозаннском пансионе (см. прим. 11 к указанному письму).

59

Что, пожалуй, извлечено из указанной книги А. Эткинда, содержащей эту ошибочную информацию, впрочем, все-таки не в однозначно-утвердительной, а в вопросительно-предположительной форме.

60

В.Л. Стронгин. Надежда Плевицкая: Великая певица и агент разведки, с. 179.

61

См. книгу Л. Млечина Алиби для великой певицы (М.: Гея, 1997), часть которой посвящена Скоблину и Плевицкой.

62

Об этом – с опорой на израильские источники – см. в статье: Izabella Ginor, Gideon Remez, “Her Son, the Atomic Scientist: Mirra Birens, Yuli Khariton, and Max Eitingon’s Services for the Soviets”, pp. 49–50.

63

В одном из своих писем Эйтингону, от 12 сентября 1926 г., Шестов называет проект издания своих книг в парижском издательстве Pleiades «нашим изданием», подчеркивая эйтингоновскую непосредственную причастность к этому проекту.

64

Любопытно, что в письме известному историку литературы и литературному критику А.Л. Бему В.В. Руднев, один из редакторов журнала Современные записки, под титулом которых в 1929 г. увидела свет книга Шестова На весах Иова, проясняя вопрос о возможности издания книги Бема о Достоевском, замечал (письмо от 19 марта 1929 г.):

.. мы считаем, что Вашу книжку, с точки зрения коммерческой, проводить очень трудно: не обижайтесь – это судьба, напр<имер>, Шестова (“«Я случайный сотрудник ‘Современных записок’.»: А.Л. Бем” / Публ., вступ. ст. и прим. М. Шрубы, ‘Современные записки’ (Париж, 1920–1940). Из архива редакции, т. 2 / Под ред. О. Коростелева и М. Шрубы. М.: Новое литературное обозрение, 2012, с. 186).

65

Гершензон познакомился с Эйтингоном, по всей видимости, во время своего пребывания в Берлине весной 1923 г. Осенью 1922 г. он получил разрешение выехать на лечение в Германию и вместе со всей своей семьей покинул Россию. В октябре Гершензоны прибыли в Берлин, где прожили 4 дня и отправились в курортный городок Баденвейлер неподалеку от Фрейбурга (о том, что о своем приезде в Берлин Михаил Осипович не известил Шестова, см. реакцию последнего в письме к Г. Ловцкому от 27 октября 1922 г., Баранова-Шестова, I: 241). Во время краткой берлинской остановки он вряд ли имел возможность познакомиться с Эйтинго-ном: в противном случае его письмо Шестову от 27 октября 1922 г, написанное из Баденвейлера (в тот же день, что и упомянутое письмо Шестова к Г. Ловцкому!) – «В Берлине не видел ни Белого, ни Ремизова, ни Лундберга, – не успел» (М.О. Гершензон, “Письма к Льву Шестову (1920–1925)” / Публ. А. д’Амелиа и В. Аллоя, Минувшее: Исторический альманах. 6. М.: Открытое общество: Феникс, 1992, с. 269), – вступит в противоречие со следующими воспоминаниями его дочери, Н.М. Гершензон-Чегодаевой:

Один из берлинских богачей (фамилия его ускользнула из моей памяти), культурный и образованный человек, страстный поклонник и знаток русской литературы и русского языка, устраивал в своем особняке вечер в честь находившихся в Берлине русских писателей. В числе приглашенных оказался и мой отец; приняв приглашение, папа попросил разрешения прийти на вечер со всей семьей. Хозяин радушно отозвался на эту просьбу, и в назначенный вечер мы отправились.

Впервые увиденная мною обстановка богатого дома меня совершенно ошеломила. Когда мы вступили в вестибюль и поднялись по нарядной лестнице, перед нами открылась анфилада парадных комнат, роскошно убранных и залитых светом. Мягкие ковры, изящная мебель, роскошные люстры, зеркала, картины – ничего подобного я еще не видела; тем более что все это носило не музейных характер, <…> а служило обстановкой повседневного существования живших в этом доме людей. Гостей раздевали и провожали наверх лакеи во фраках и нарядно одетые горничные.

Мы уселись в одной из гостиных вместе с тщедушным, худеньким А.М. Ремизовым и его величавой, толстой женой Серафимой Павловной. Ремизов, связанный с папой многолетней дружбой, был одним из тех русских писателей, с которыми мы встречались в Берлине. <…>

Когда все гости были в сборе, нас позвали в большой зал, где стоял длинный великолепно сервированный стол. Я не могу восстановить в памяти состав расположившегося вокруг стола общества. Помню только, что было человек 30–40, все русские (немцев, не понимавших русского языка, присутствовало не более 2–3), так что разговор шел по-русски. Часто звучало имя Льва Исааковича Шестова, с которым хозяин дома был очень дружен. Шестова ждали к этому вечеру из Парижа, где он в то время жил, но что-то помешало ему приехать. (Это было большим разочарованием для папы, который в годы революции особенно сблизился с Л.И. Шестовым и считал его своим самым близким другом.) (Н.М. Гершензон-Чегодаева. Первые шаги жизненного пути (воспоминания дочери Михаила Гершензона). М.: Захаров, 2000, сс. 213-14).

И далее описывается появление среди гостей артистов театра Вахтангова – Ю. Завадского, Ц. Мансуровой, – оказавшихся в это время в Берлине.

Хотя «фамилия ускользнула» из памяти мемуаристки, совершенно ясно, что она воспроизводит по детским впечатлениям обстановку в доме Эйтингонов, непосредственно указывая на время, когда Гершензоны его посетили: весна 1923 г. (там же, с. 212). В своих письмах Шестову после возвращения в Москву Гершензон упоминает имя Эйтингона, см. письма от 4 и 16 июня 1924 г. (М.О. Гершензон, “Письма к Льву Шестову (1920–1925)”, сс. 300, 302; фрагменты из них: Баранова-Шестова, I: 276) и, по всей вероятности, именно Эйтингон, имеется в виду в его письме от 23 июня (Баранова-Шестова, там же).

66

Сестры Герцык. Письма / Сост. и коммент. Т.Н. Жуковской; вступ. ст. М.В. Михайловой. СПб.: Инапресс; М.: Дом-музей М. Цветаевой, 2002, с. 381.

67

Bibliographie des revres de Leon Chestov / Etablie par Nathalie Baranoff Paris: Institut d’etudes slaves, 1975, 1978.

68

Наряду с тем вкладом, который внесла в современное шестововедение младшая дочь философа, отметим также важную роль старшей дочери, Татьяны Львовны, в сохранении его духовного наследия: помимо переводов текстов отца на французский язык (см., напр., прим. 6 к письму 72, от января 1936 г.), она принимала активное участие в деятельности Комитета друзей Шестова (в частности, была одним из организаторов и участников празднования 100-летнего шестовского юбилея (1966), на котором выступила с докладом Queques souveirs sur Leon Chestov).

69

М. Цветаева. Собрание сочинений: в 7-ми томах, т. 7. М.: Эллис Лак, 1995, с. 47.

70

В том же письме она писала своему корреспонденту: «Из Вандеи напишу, и буду счастлива увидеть на конверте Ваш особенный, раздельный, безошибочный – нет! – непогрешимый почерк (графический оттиск Вашего гения)» (там же).

71