Читать книгу Матушка Готель - Константин Матвеевич Подгорный - Страница 1

Оглавление– После трёхсот лет на бренной земле вполне можно отличить чудо от спасительно мерцающей свечи на краю леса. Да и что такое свечи по сравнению с океаном жизни, которым светились её глаза?! Я видела этот свет – в каждом её шаге и каждом движении, в каждом её слове. Я даже чувствовала, как он растекается по моему телу. Я знала, что он изменит меня, сделает меня сильнее и увереннее в себе; но я никогда не предполагала, что этот свет сделает меня лучше.

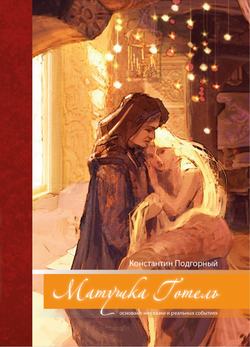

Константин Подгорный

Матушка Готель

Роман в одиннадцати главах. Основано на сказке и реальных событиях.

I

– Нет ничего страшного в лесу, кроме хруста веток под твоими ногами. Ничто: ни деревья, ни птицы, ни высокая трава не обидят тебя, даже если ты всего лишь маленькая девочка. Но стоит только сделать один неосторожный шаг, и он отзовётся в округе громким эхом, привлекая внимание со всех уголков леса. Потому важно ступать осторожно, не беспокоя природу и её обитателей.

Я очень любила лес. Сколько себя помню, я проводила в нём всё своё время. Поля тоже красивы; они завораживают взгляд своей бескрайностью, и, прикрывшись ладонью от солнца, ты пытаешься разглядеть линию, где они сливаются с небом. Но находиться в них неуютно, потому что всякий разглядит тебя там и всякий спросит тебя: «Что ты тут делаешь?», особенно если ты всего лишь маленькая девочка.

В ответ лес может быть очень благодарным. Он укроет тебя от дождя под широкими ветвями, позволит набрать хвороста для костра, а если ты достаточно терпелива, угостит тебя ягодами или орешками.

Я сидела в зарослях и рассматривала медленно ползущую по траве улитку. Мне чрезвычайно скоро уже нужно было возвращаться в деревню, но улитка ползла так медленно, а мне так хотелось удостовериться, что она, наконец, доберётся до края листа. Потому я сидела смирно, пристально следя за её движением по зелёной дорожке.

В руке у этой девочки были ягоды, которые она насобирала и о которых за своими наблюдениями совершенно забыла. Под особой детской теплотой ягоды теряли форму и шли соком, но её внимание оставалось прикованным к улитке и не нарушалось ни досаждающим писком комаров, ни беспрестанным расчёсыванием их укусов. Это была Готель – девочка шести лет, весёлая и живая, с милым белым личиком, острым носом и чёрными как уголь волосами, которые лежали на её тонких плечах беспорядочными локонами и прядями.

«Где этот чертёнок?», – раздалось в стороне далёкое эхо, и, подобрав подол, девочка взлетела над травой. Она неслась по едва заметной тропинке, сбивая босыми ногами утреннюю росу, и размышляла: «Интересно, если вернусь сейчас, она уже доползёт или будет ещё далеко?»

Ах, это восхитительное ощущение утреннего леса, дыхание возродившейся природы. И пропустить его, выходя из дому пополудни, всё равно, как начать жизнь, минуя детство. Ты слышишь, как приветливы с тобой деревья и как радуются бабочки твоему приходу. И шмель, сонно повисший над золотым цветком, ворчливо жужжит, пытаясь прогнать собственную дрёму; и прозрачная река, которая звенит от собственной прохлады; всё это – целый мир, живой и прекрасный, возвращаясь в который, Готель вдыхала его богатый воздух жадно и закрывала глаза, наслаждаясь и пропитываясь его ароматами.

Сбежав вниз по склону, девочка оказалась за домом Парно. Это был уважаемый в деревне старик, единственным недостатком которого в глазах соседей была его необъяснимая привязанность к этому взбалмошному и непоседливому ребёнку. Голова Парно была седа, как и его грубая щетина. Он был худ, но жилист, и, наверное, ещё смог бы преподать урок дисциплины какому-нибудь нерадивому юнцу. Его лицо навсегда впитало дорожный загар и огонь кузнечной печи, поскольку, как и большинство мужчин в деревне, раньше он был кузнецом, но, перейдя в преклонный возраст, проводил время, раздавая старческие советы окружающим.

Дома же здесь, если их можно было бы так назвать, представляли собой временные незамысловатые постройки из дерева в один этаж, с мизерными оконцами, глядя в которые, невольно закрываешь лицом весь поступающий через них свет. Таких домиков насчитывалось около двадцати, но в зависимости от того, как менялись семейные отношения внутри общины, их количество могло быть больше или меньше уже к следующему месту расселения. Кроме того, несколько десятков обозов стояли тут и там по всей деревне, а с ними и несколько десятков лошадей, угрюмо щиплющих под собой стоптанную траву. На этом месте табор находился уже несколько месяцев. Несмотря на то, что Византийская империя неуклонно отступала на юг, вокруг оставалось ещё достаточно римских солдат, которым требовались недорогие услуги местных кузнецов, и пока была работа, цыгане оставались на одном месте. Когда же таковой не становилось, двигались на север, туда, где росла Римская империя и постоянно требовалось снаряжение её пехотных войск и кавалерии.

Осторожно обойдя домик, девочка приоткрыла дверь и, юрко скользнув в сей проём, неслышно замерла у стены. Она спрятала руки за спину и старалась дышать совсем тихо, чтобы подольше оставаться невидимой. Старик Парно сидел спиной к двери и перебирал на столе старые гвозди. Прошло уж несколько минут, и от содеянной шалости девочка с трудом сдерживалась, чтобы не выдать себя; она даже заёрзала на месте, разбираемая внутренним смехом, отчего было прикрыла свободной ладошкой рот. Наконец старик закашлял и заворчал:

– Похоже, у меня за сундуком снова завелась мышь. Вот ведь незадача, – покачал он головой.

У Готель сверкнули глаза, и она едва не рассмеялась. «Вот же старый! – подумала она, – откуда же тут мышь, коли зёрен нет. Разве что совсем молодой мышонок сунет сюда свой глупый нос, не зная, где искать себе еды. А ягоды мыши едят?» – вдруг задумалась Готель, потому что те, что были в её руке, стали совсем горячими.

Решив поскорее разоблачиться, пока они не испортились вовсе, девочка громко шмыгнула носом.

– И, похоже, у этого мыша разыгралась простуда, – хрипло рассудил старик.

На это заявление девочка откровенно расхохоталась и подбежала к Парно. С одно мгновение она стояла целиком неподвижно, но потом вытащила из-за спины свою ручку с ягодами и, развернув ладошку, потянула её к старику.

– Вот так урожай, – хлопнул себя по коленям тот, – солнце ещё не взошло, а ты уже весь край обежала! Ну что ж, я, пожалуй, возьму одну.

В следующий момент дверь настежь распахнулась, и в домик ворвалась Баваль – совершенно всклокоченная женщина пятидесяти лет, когда-то и кем-то неумело призванная блюсти нравственную красоту Готель; полная, вечно ряженая цветными платками, со странной причёской на голове без ложного изыску завязанной в узел:

– Я так и знала, что ты тут! – нравоучительно вставила она в бока свои широкие кулаки. – Чего ж ты не отзываешься, шельма, когда тебя по всему табору днём с огнём кличут!

Девочка перевела ладошку с ягодами от старика к Баваль и почесала комариный укус за коленом.

– Не надейтесь, сеньорита, что вам удастся таким образом уйти от наказания! – затараторила женщина и, схватив Готель за руку, поволокла её к выходу, а потом и через двор, во время чего девочка сжевала свои ягоды, а затем весело помахала перемазанной ладошкой старику.

Оказавшись в своём домике, ей было велено до позднего вечера молиться на Сару Кали. На эту несчастную Святую ежедневно сыпались все её грехи, включая даже такие мелочи, как опоздание к обеду или ко сну. Но, сказать по правде, Готель нравилось, что она всегда могла пообщаться с ней и рассказать о своих детских заботах. Возможно, потому, что ближе у неё не было человека, с которым она могла бы так просто поговорить. Разумеется, в таборе были ещё дети, но все они были гораздо старше либо вовсе маленькие, которые даже говорить не могли; и Готель нечаянно очутилась в том среднем возрасте, когда взрослым с ней играть было уже неинтересно, а младшие совсем ничего не понимали. Собственно, поэтому она дни напролёт болталась у взрослых под ногами, помогая им чем могла либо отвлекая их чем только можно. Днём собирала травы и фрукты, помогала на кухне мыть овощи, а вечерами правила одежду тем, кто на это решался или кому уж было всё равно – выбрасывать рубаху или позволить девочке её залатать.

Новую одежду покупали редко, по крайней мере, мужчины. Один мужик мог половину жизни носить одни штаны, ежедневно ставя на них новую платку. Но женщины! Стоило табору добраться до города, они скупали там все ткани и украшения, после чего носили их много и постоянно. Это было целое искусство и почти церемония надевания украшений. Считалось, чем больше было украшений на женщине, тем более подчёркивалась состоятельность её мужа. И, конечно, вернувшись с рынка, они шили себе платья и юбки. Много юбок. Их надевали по прибытии в город, к примеру, когда на центральной площади вдруг устраивались выступления или во время праздников; или когда на поляне разводился огромный костёр, и под звон китар все женщины табора пускались в пляс; и время от времени с разных концов поляны доносились звуки флейты из куриной косточки, а затем всё это сливалось с общим пением, страстно и горячо, и продолжалось подобное буйство почти до самого рассвета.

Утро после праздника всегда получалось более сонным, более долгим, а главное – пустынным. Может, всего одна или две людские фигуры пересекали туманный двор, чтобы черпнуть из деревянной бочки воды напиться и умыться с ночи. Другая фигура, почему-то всегда сутулая, разносила по углам табора ночной хлеб.

Принимая тепло от тлеющих углей, которые ещё подсвечивались слабым огоньком, Готель несколько раз обошла вокруг костра по плотно затоптанной земле и взглянула на небо. Первые птицы, кажется, также утомлённые ночным представлением, перелетали с ветки на ветку и, обхаживая своих соседей, изредка чирикали им что-то утешительное. Скоро всякое движение прекращалось, и картина вновь ненадолго замирала. Внимательно оглядевшись по сторонам, девочка решила воспользоваться этой унылой паузой, а потому, наскоро взобравшись по склону и ступив на знакомую тропинку, стремительно направилась в лес.

В бору было довольно прохладно. Готель съёжилась, как крючок, но отказывать себе в прогулке была не намерена. Она шагала быстро и уверенно, хотя в крайности не знала куда; и ей становилось волнительно боязно и не по себе от этого, словно какое-то труднообъяснимое чувство толкало её идти дальше. Нет, она вовсе не боялась заблудиться, Готель очень умело ориентировалась в лесу, ведь, в конце концов, он был её домом; но скоро бор сменился рощей, и девочка вышла на широкую цветочную поляну.

Солнце только показалось над верхушками деревьев, но уже сочилось оранжевыми лучами сквозь туман, приветливо лаская озябшие плечи девочки. Наслаждаясь открывшимся видом и своей внезапной самостоятельностью, она неторопливо прошла до противоположного края поляны, где нечаянно услышала шум, доносившийся откуда-то совсем близко. Готель ветром пронеслась через деревья и спустя одно лишь мгновение уже стояла на песчаном берегу небольшого, но довольно стремительного речного потока. Приблизившись к краю, она собрала на бок чёрные, как воронье крыло, волосы и опустила руку в бегущую воду. Холодная волна тут же обхватила её запястье, и девочка пискнула от неожиданности и рассмеялась следом. Она провела мокрой ладонью по лицу и уж готова была оттолкнуться от воды, как в последний момент ей показалось, будто что-то блеснуло там, на дне. Она снова опустила руку в воду и вытащила камушек: очень странный камушек, тяжёлый, со сверкающими на солнце краями. Она долго рассматривала его и вблизи, и на солнце; в исходе замотала в платок и крепко привязала к своему поясу. И в то время как Готель шла назад, ей подумалось, что такой необычный камушек не стоит показывать всем, что она спрячет его под своей кроваткой, и он станет её детским секретом и её великой тайной.

Никто не заметил её отсутствия. И ей даже показалось, что ничего не изменилось в этой недвижимой временем картине, оставленной ею с ухода. Девочка села на дубовое бревно, лежащее подле её домика, и, разбираемая любопытством, размотала платок с необычной находкой. Величины камушек был не больше хорошего грецкого ореха, с подобными неровностями, но намного тяжелей обычного камня, и уж тем более – любого грецкого ореха. Он был особенным. И Готель вертела его в своих ручонках как головоломку, пытаясь понять, чем же он так хорош.

Её мучения прервал старик Парно. Она увидела, как он появился неподалёку, видимо, собираясь возродить к жизни остывший костёр, и побежала помочь ему набрать сухих веток. Когда новые поленья разгорелись, они сели рядом и стали смотреть на огонь.

– Дедушка Парно, – спросила вдруг девочка, – а вы уходили когда-нибудь из табора?

Старик ещё с минуту смотрел на огонь, совершенно молча, как будто ничего не слышал, а потом заговорил:

– Однажды ты уйдёшь, Готель. Это не твой дом и это не твоя семья, – здесь он обратился лицом к девочке и, улыбнувшись, добавил, – хотя все мы тебя здесь любим, ты это знаешь.

– Но я не хочу уходить, – заволновался ребёнок.

– Ты ещё слишком мала, моя девочка. У тебя иная кровь, пока ты этого не чувствуешь. Но наступит день, когда ты поймёшь, что наша жизнь не по тебе.

Готель попыталась представить себя без этой дороги и гружёных повозок, без этой травы, утоптанной после ночных гуляний, без таких вот утренних встреч у потухшего костра, и не смогла.

– Но ведь у меня нет другой семьи, – нашлась, было, она.

– Это неважно, – ответил старик, – когда ты станешь старше, ты выберешь себе дорогу, но, чтобы пойти по ней, тебе придётся нас оставить.

Девочке стало совсем грустно. Она невольно поймала себя на мысли, что идти-то ей, в общем-то, некуда. К тому же, ей нравилось жить среди цыган. Они были весёлыми, они заботились о ней. Хотя, положа руку на сердце, эта нескончаемая дорога и навевала порой желание обрести что-то родное, место, куда можно было бы возвращаться хоть иногда. С другой стороны, цыгане постоянно путешествовали, открывали для себя новые города и встречали новых людей. А это чрезвычайно интересно – гулять по незнакомому городу и узнавать свойственные лишь ему запахи и звуки. Здесь пекут хлеб – и пахнет свежей булкой, а за углом плещет под мостом река и проезжающие по нему кони звенят своей сбруей. И потому ты бежишь неизведанной улицей, чтобы ничего из этого не упустить. А на другом берегу – люди, такие красивые, и гуляют так важно и не торопясь, словно нет у них больше никаких дел. И, проезжая мимо и глядя на них из гремящей повозки, как же хотелось Готель пройтись вот так же важно и не торопясь, хоть разок. «Какая чудесная погода», – говорили вдруг одни. «О, вы совершенно правы, платья в этом сезоне невероятно скудны на цвет», – отвечали вдруг другие. Жеманным, почти усталым от своего превосходства жестом, девочка приподнимала край платья и неторопливо прогуливалась вокруг костра, закатывая глаза и пытаясь представить себя на променаде где-нибудь во Флоренции.

– А у вас есть место, куда бы вы хотели вернуться? – поинтересовалась Готель.

– Есть, – кивнул старик и показал рукой куда-то в сторону, – там, за горами, на западе. Место, где однажды я встретил человека, строящего свой дом.

Рассказывая об этом, Парно несколько разволновался, и голос его, всегда тихий, неожиданно стал звучным и наполненным нескрываемого восхищения:

– И это был не просто дом, а великая башня, высокая и могучая, как крепость, скрытая от чужих глаз. Он говорил, что башня эта поможет ему обрести новую жизнь, – старик ненадолго замолчал, а потом добавил, – мне бы хотелось увидеть, какой же стала эта башня и жизнь того несчастного.

В этот вечер Готель долго не засыпала. Она смотрела в темноте на необычный камушек; то убирала его под подушку, то доставала снова и крутила в руках. А ещё она боялась. Боялась, что её выгонят из табора, потому что она не из цыган, и у неё якобы впереди «своя дорога». Той ночью она поклялась проявить себя впредь так славно, чтобы больше никто в деревне не усомнился в её истинно цыганском сердце.

Альпы давно остались позади. Впереди табор ждал Кассель, сравнительно молодой городок в центре Германии. Повозки ехали не торопясь, поскрипывая на каждом ухабе. Готель перекусила сиреневую нитку и посмотрела на свою работу. Теперь она стала настоящим мастером своего дела, и одежда цыган уже не казалась ей столь прекрасной, особенно – безвкусно подобранные цвета или безмерно нашитые юбки поверх изрядно поношенных. Всё это вызывало у неё скорее внутреннее отчаяние да чувство родственного сострадания к людям, которые были к ней так добры всё её детство. Она хотела предложить им что-то большее, чем сношенные лохмотья, даже вопреки тому, что её желание этим самым людям казалось непонятным, почти излишеством, и воспринималось со снисходительной улыбкой, как радуются ребенку, делающему первые успехи.

Когда табор переехал Фульду, девушке было около пятнадцати лет.

– Взгляните-ка на Готель, – заметила однажды Баваль, – она стала настоящей фройлен!

Больше никто не говорил девушке «сеньорита», здесь это было не принято. Здесь было принято строить дома, напоминающие белые творожные пирожные с шоколадными коржами вдоль и поперёк.

Цыгане остановились у церкви. Кое-кто отлучился в магазин пополнить кухню провизией, и Готель, не теряя драгоценного времени, спрыгнула с повозки и подошла к церкви. Не слишком старая, но уже прилично поросшая лиловым вьюном, эта церковь давала ощущение какой-то внутренней, сакральной теплоты. Острыми очертаниями своих куполов и окнами, узкими и высокими, она вызвала у девушки настоящий немой восторг. Готель с придыханием обошла храм вокруг, но прежде чем в очередной раз собралась повернуть за угол, увидела юношу. Прикоснувшись ладонью к каменной стене церкви, девушка пристально всматривалась в этого молодого человека, вид которого, похоже, заинтересовал её гораздо больше, чем местная архитектура. Он был действительно красив и крепок, его тёмные волосы и складная фигура едва толкнули девушку на амурные мысли, как вдруг юноша повернул голову и увидел её – прячущуюся за углом церкви Готель. Отпрянув за угол, она прижалась спиной к холодной стене, но через какое-то время осторожно выглянула вновь. Молодой человек всё ещё смотрел в её сторону, но теперь, кажется, улыбался. Девушка необычайно смутилась от этой игры, но всё-таки нашла в себе силы и подняла глаза; сама того не сознавая, она начала потягивать вьющуюся прядь своих чёрных волос, но затем неожиданно рассмеялась и убежала восвояси.

Догнав же движущийся из города табор, она вскочила на последний обоз и почувствовала, как сильно кружится её голова. Она совершенно не могла сосредоточиться, остановить этот внезапный ураган мыслей или хотя бы ухватиться хоть за одну из них на мгновение. Да и повозка, казалось, бежала как оголтелая, и солнце и небо мелькали сквозь плывущие над головой ветви, так что, вконец потеряв силы, Готель снова спрыгнула на дорогу и побежала в лес, где упала наземь, закрыла глаза и пролежала там не менее часа, покуда не избавилась от настигшего её головокружения.

Деревня расположилась в предместье Касселя, на берегу Фульды. Когда девушка нашла табор, женщины уже готовили еду, а мужчины распрягали лошадей, чтобы отвести их на водопой. Перейдя поляну с ещё неисхоженной травой, Готель отыскала свою повозку. С тех пор, как она подросла, у неё больше не было домика, теперь она спала здесь. И здесь же хранила свои вещи: немного денег, которые она скопила, подшивая старую одежду, и, конечно, свой самородок. Она узнала о нём всего несколько лет назад от старика Парно, когда тот был ещё жив. Прежде Готель не теряла никого из близких, а Парно был как раз таким близким, кому она могла доверить любой из своих секретов. И когда она показала старику найденный ею камушек, он долго смотрел на него, а потом сказал: «Никогда я ещё не видел такого ужасного на вид самородка. Сохрани его, и когда станешь старше, возможно, он сделает тебя счастливой. Или мудрой».

Готель по локоть запустила руку в свою постель, достала самородок и в который раз убедилась в его безобразном естестве. Она хранила его уже много лет как талисман, и при этом любила каждый его изъян. Благородные же стороны сего металла можно было разглядеть только при ярком свете либо хорошенько промыв его водой. «Как может что-то столь непривлекательное снаружи быть таким совершенным внутри», – подумала Готель, а затем вспомнила юношу из города; она сочла, что вполне вероятно увидит его на городском празднике уже в это воскресенье. Он был прекрасен, и девушке подумалось, что ей стоит позаботиться и о своей внешности, если она желает встретить этого молодого человека вновь, но для начала необходимо было искупаться и выстирать платье, забитое дорожной пылью.

Солнце уже прогрело воду, а потому Готель сбросила на берегу одежду и бесстрашно вошла в реку. «Интересно, чем он занимается, – разводя под водой руками, размышляла она, – он-то был чистым. Должно быть, он пекарь. Мне бы не хотелось, чтобы от него пахло рыбой», – поморщилась она, заметив, как на другой стороне мужчины ставят сети. «А если он охотник? – гадала девушка, – у него достаточно бравый вид, а у хорошего охотника в доме всегда будет добрый ужин и несколько тёплых шкур на худую погоду». Последнее предположение понравилось ей больше остальных, поскольку случались ночи, когда в повозке становилось так холодно, что даже уснуть толком не удавалось.

Выйдя на берег, девушка надела чистое платье и кинула в воду грязное, но сколько бы она его ни отстирывала, оно оставалось таким же поношенным и даже в чистом виде отнюдь не радовало глаз. Готель даже удивилась тому, что никогда прежде не обращала на это внимание. Она отчаянно оттирала манжеты, надеясь придать им свежий вид, полоскала их в воде снова и снова, но скоро потеряла за этим занятием все силы и, упав на колени, горько заплакала. Когда же она успокоилась, то обнаружила, что её платье, кружась по воде, сплывает вниз по течению.

Наверное, это было странно, что при этом её лицо абсолютно не дрогнуло. Она не побежала за ним и даже не поднялась на ноги, она смотрела ему вслед отрешённо, хладнокровно рассчитывая в уме дорогу и время, необходимое ей на посещение города; она вдруг подумала, что если успеет обернуться, то уже сегодня вечером вернётся с новым материалом. Не мешкая ни секунды, она вскочила на ноги и побежала к телеге. Перевернув вверх дном свою соломенную постель, Готель собрала накопленные сбережения и стремглав покинула поляну.

До заката оставалось чуть меньше часа, и девушка со всех ног бежала то по дороге, то вдоль реки, срезая углы и прыгая через корни деревьев; она практически потеряла дыхание, когда снова попала в Кассель.

Город был таким же спокойным, каким его оставили цыгане. Редкие горожане выходили из одних домов, меняли улицы и заходили в другие. Пробежав несколько перекрёстков с сумасшедшим взглядом по сторонам, девушка отыскала лавку портного и, вдохнув на пороге немного спокойствия, вошла внутрь.

Над дверью звякнул глухой колокольчик. Сжимая в руке горячие монеты, Готель прильнула к прилавку, на котором один поверх другого лежало несколько мотков грубой материи совершенно неопределимого цвета. Из соседней комнаты вышел человек – крупный, в тёмной тунике, перевязанной на поясе тяжёлой верёвкой. Его рыжие волосы и брови двигались в неровный такт его нерасторопных шагов. Он грузно прошёл вдоль прилавка и встал прямо напротив девушки, бестактно склонившись вперёд:

– Что желает юная фройлен?

Юная фройлен была основательно сбита с толку таким поведением, кроме того, она подумала, что ещё никогда так близко не видела рыжих бровей:

– Я бы хотела купить материал на платье для воскресного праздника, сеньор, – пролепетала девушка.

Пара рыжих бровей выскочила на лоб, и раздался оглушительный смех:

– Сеньор?! Сеньор, ха-ха! Подобно меня ещё не величали, – держался за живот портной, – а вы, похоже, с юга. Сеньорита! Ха-ха!

– Наш табор остановился в предместьях города, – смущённо и тихо ответила девушка.

– Знаю, знаю, – уже зевая, почесал он свой широкий затылок, – ваши сегодня много чего здесь купили. Но, простите меня, сеньорита, вы не очень-то похожи на цыганку. Ну да Бог с вами, выбирайте, что осталось, – и хозяин сделал широкий жест вдоль прилавка, предлагая свой неширокий ассортимент.

Слегка касаясь материи, Готель провела пальцами по грубым моткам и, сжавшись от ужаса, попятилась назад.

– Что! – удивились брови, – что-то не так?

– Но я хотела бы что-то другое, не знаю, более тонкое, – горько, почти сдерживая слёзы, откликнулась девушка.

Портной снова облокотился на прилавок, вытянувшись одним глазом вперёд, и стоял так сравнительно долго, пока скопившееся в нём возмущение не вырвалось наружу:

– Тонкое! Вы точно не здешняя, – заворчал хозяин недовольно и скрылся в соседней комнате, – и уж точно не из цыган! – добавил он, слегка выглянув из-за двери и погрозив девушке указательным пальцем.

В следующее мгновение он вернулся назад и бросил на прилавок небольшой кусок какой-то красной ткани, аккуратно сложенной в несколько раз:

– Voilà1, – с достоинством произнес он, – месяц назад прислали из Парижа для местных вельмож, да остатки никто уж не берёт, а простым людям в наших краях такое ни к чему.

Готель развернула материал и обомлела. Он был тонким и лёгким, ярким и красочным, он был совершенным. «Что это? – завертелось в её голове, – и что же такое этот Париж?»

Не сводя глаз с этой красоты, девушка ослабила руку, и на прилавок выкатились монеты, которые она держала всё это время.

– Вы точно шутите, фройлен, – прогремел грубо изменившийся голос, – этот материал стоит сотню таких монет!

– Но у меня больше нет, – чуть живая от страха, с навернувшимися на глаза слезами прошептала девушка и увидела, как кожа под рыжими бровями неожиданно побелела.

– Хорошо, юная фройлен! Вам сегодня неслыханно везёт. Но только из-за того, что торговля сегодня у меня была славной, – хозяин снова устало зевнул, но тут же, как встрепенувшись, резко добавил, – но ещё я возьму обувку!

Возвращаться Готель пришлось босиком. Но она не помнила об этом. Она прижимала к груди маленький кусочек своего огромного, недозволенно прекрасного счастья и даже не могла представить себе, как осмелится надеть готовое платье. Единственное, в чём она была уверена определённо, что провалится сквозь землю тотчас, лишь кто-нибудь увидит в её руках одну эту чудесную материю. Она прикоснулась к своим щекам, почувствовав, как сильно они горят. Ей чудилось, что ещё чуть-чуть и земля непременно разверзнется под ней, и она падёт в самую адскую пропасть. Ну кто бы позволил себе пойти на такое дерзкое преступление морали, заложенной веками в устои цыганской жизни? А Готель собиралась фактически преступить эту черту, и оттого сердце её нещадно билось и рвалось куда-то прочь, пытаясь обрести хоть какую-то надежду на спасение. При этом она никак не могла понять, как может быть зазорно одеваться хорошо, и совершенно нормально, если одеваться плохо.

Вернувшись, девушка обнаружила, что все уже разошлись по своим обозам, и лишь несколько мужчин ещё оставались у костра. Шить было уже поздно. На небе появились первые звёзды, да и ноги, сбитые от городской прогулки, болели, и хотелось лишь чего-нибудь съесть да поскорее лечь отдыхать. Готель взяла с общего стола немного козьего сыру и отправилась спать.

Проснулась она рано и, едва небо начало светлеть, вынула из-под подушки великолепную ткань и принялась шить своё новое платье. У неё оставалось не более трех часов до того, как проснутся другие. Она была внимательна и осторожна, старательна как никогда; она чувствовала, что это платье должно было стать в её жизни особенным; это платье должно было сказать всем, что жизнь прекрасна, что не стоит заточать себя в сером теле, пока небо ясно, а солнце благодарно греет людские сердца. И ей хотелось стать примером их внутренней красоты, чтобы люди забыли о своих заботах и хоть на одно мгновение стали счастливее. Тем не менее, обнародовать своё занятие Готель не торопилась: она не шила днём, чтобы никто ей не мешал, но и не шила ночью, когда было слишком темно, а значит, у неё впереди оставалось только три утра перед воскресным праздником, и ей, во что бы то ни стало, нужно было успеть вовремя. Каждое следующее утро она вставала чуть заря и принималась за работу. Она вдруг делалась требовательной к себе и сетовала, если что-то не получалось, и трижды перешивала, когда то было необходимо; она исколола себе все пальцы до слёз, но всё же к приходу знаменательного дня всё было готово, и даже осталось немного времени вздремнуть, пока соседи ещё не начали шуметь предпраздничными приготовлениями.

Когда же она открыла глаза, было совсем светло. Несколько лошадей прошли рядом с повозкой, фыркая от возмущения своему раннему беспокойству. Цыгане готовились к празднику. Выглянув, девушка увидела верёвки со стираной одеждой, натянутые меж обозов, и вспомнила о своём платье, а ещё – о юноше из города, о котором за работой удивительным образом забыла. А ведь именно из-за него она не досыпала уже три ночи подряд, ведь именно из-за него так закружилась её голова на обратной дороге, и именно из-за него она осмелилась на сей шаг – превзойти убогость и нищету, с которой мирятся и живут люди, делая вид, что так положено и заявляя о красоте, что «им такое ни к чему». Но Готель не могла с эти мириться. Она чувствовала, что мир красив и нуждается в красоте, хотя бы ради общей гармонии, и не стоит ранить его красоту грубостью и невежеством, а следует стараться венчать его живой цвет радостью и светом своей души.

Собираться в Кассель стали с полудня. Женщины надевали свои платья со множеством юбок, так что мужчины, седлая коней, с восторгом и гордостью встречали их на поляне, одобряюще кивали и щедро сыпали в их сторону комплементами. Но тут из-за своей повозки появилась Готель. В красном как огонь и тонком, струящемся по телу платье. В нём были и шитые складки, и декоративные вставки, и потайные швы, и каждая линия её молодого стройного тела вдруг облеклась доселе невидимой грацией и женственностью.

Казалось, на посёлок обрушилась какая-то оглушительная тишина. Несколько минут никто не говорил ни слова. Даже лошади, стоявшие в упряжке, не издавая никаких звуков, вытянули в её сторону свои удивлённые морды. Это стало похоже на какую-то небывалую катастрофу, после которой природа замолкает во всеобщем сочувствии к потерпевшим страшное бедствие. Лишь журчащая неподалеку Фульда напоминала о том, что земля ещё вертится.

– Что за бес тебя укусил! – послышался первый голос.

– Это точно! – завопил другой, – совсем девчонка стыд потеряла!

И вот уже все в один голос кричали: «Бес! Бес попутал!»

Через мгновение на дворе показалась Баваль:

– Это что за чума на тебя напала?! – закричала цыганка. – Ты посмотри, как вырядилась, шельма! Или же ты думаешь, что ты королева какая туринская?!

– Королева туринская, – засмеялись цыгане.

И когда терпение Баваль, вероятно, вовсе подошло к концу, она приблизилась к Готель и пристально посмотрела ей в глаза:

– И как же ты собираешься в нём просить? – холодно проговорила она.

– Просить что? – бледная от страха пролепетала девушка.

– Милостыню! – объявила во всеуслышание цыганка и обернулась к остальным.

– Пусть просит! Пусть просит! – подхватили все. – Довольно её шитьём баловать!

Готель закрыла лицо руками и горько заплакала. Это был сокрушающий удар, разрушительная стихия, прошедшая по её миру. Ей дали ясно понять, что детство её кончилось и что канон живших рядом с нею людей не принимал того образа, в коем видела себя она. И теперь они выглядели ещё более безобразно, чем прежде, со своими бесчисленными латками на одежде. Некоторые из них делала Готель, а теперь… теперь им нужны были деньги – кормить своих детей, к которым сама она никогда не относилась. И стоя там босиком на сырой земле, она жалела, что земля не разверзлась под ней ещё три дня назад. «О, Сара, Бог мой, посмотри на меня! – безмолвно взмолилась девушка, – как бы я хотела сейчас улететь отсюда, распустив косы, и более никогда не касаться этой земли своими ногами».

В негодовании, качая головой, цыгане потихоньку рассеялись, а Готель, раздавленная их малодушием, побрела обратно к своей повозке. «Во что теперь превратится мой праздник? – горевала она, – в позорное шествие заблудшей души?» Она так хотела сделать их мир чуточку краси́вее, а вместо этого стала едва ли не предательницей своего народа.

Наступил полдень. Умывшись в реке и накрепко привязав к поясу свой талисман, девушка вместе с цыганами отправилась в Кассель, за стенами которого уже была различима праздничная музыка.

Это был праздник урожая. Жители выпекали узорные пироги, варили джем из ягод и дарили друг другу выращенные фрукты. Каждый в этот день выносил на улицу немного своего успеха и делился им с другим. Соседи и прохожие приветствовали друг друга, угощались и шли на площадь, где уже играли и пели менестрели. Тут и там виднелись лоточки, которые некоторые горожане, раздававшие сладости, носили через ленту у себя на шее; и, проходя по улицам города, Готель заметила своего юношу как раз с таким лоточком, полным песочных человечков; он пересёк улицу и скрылся за углом, так и не заметив её. Девушка грустно вздохнула и, расправив на себе новое платье, подумала, что ещё увидит его на центральной площади этим вечером.

Её оставили на углу той же улицы и площади, где разворачивалось празднование. Готель села на камень и принялась просить. Ещё долго она по наивности оставалась приветливой к прохожим, но те только шли мимо, обходили её другой стороной либо делали вид, что не замечали; и лишь некоторые бросали монетку-другую. Какая-то женщина на её просьбу вдруг начала возмущённо кричать и ругаться, упрекая Готель, что у её дочери нет возможности купить такого платья, и, мол, стоило потратить эти деньги на еду, а не на платье; но сколько девушка ни объясняла, что сшила его сама, женщина только сильнее негодовала. Что было делать? Готель не выглядела ни голодной, ни измученной, и люди не верили её нуждам; и она сама стала понимать, что обманывает их, что нет ей надобности в милостыне, что может она оправдать своё прекрасное одеяние тяжёлым трудом трёх бессонных ночей! И девушке стало не по себе от этого чувства.

Но довершением всего стало появление на улице рыжего портного, который шёл на праздник со своим сыном, таким же рыжим мальчиком примерно её возраста; и он увидел её, сидящую на дороге, в прекрасном платье из тонкой чудесной материи, присланной «из Парижа для местных вельмож!» Готель увидела, как дрогнуло от боли его лицо. Одним движением он вытащил из кармана охапку монет и бросил их перед девушкой. Готель узнала их. Это были именно те монеты, которыми она платила за материал. Когда отец и сын прошли, она стала медленно собирать рассыпанные вокруг себя деньги, с трудом пытаясь их отличить от застилающих глаза слёз.

Подошёл вечер, и по городу зажглись огни. Готель набрала достаточно монет, чтобы они тянули её душу к земле, так что, побродив в успокоение опустевшими улицами, она вернулась на праздничную площадь и устроилась под широким деревом, позволив своим ногам немного передохнуть. Цыгане пели и плясали пуще местных музыкантов, вокруг них собралась целая толпа горожан, которые что-то радостно выкрикивали и хлопали им в ладоши. Невольно поддаваясь атмосфере общей радости, Готель слегка водила головой в такт играющей музыке, пока её взгляд не остановился на нём.

Её избранник всё так же неразлучно стоял со своим лотком, окружённый друзьями (среди которых, некстати, был и рыжий сын портного), и угощал их песочными человечками. В какой-то момент «рыжий» заметил девушку и затих, затем повернулся к ребятам и начал что-то шептать им на ухо, после чего все они посмотрели в её сторону. Пожалуй, теперь они не знали лишь одного – сегодня Готель уже слишком устала от обид, чтобы думать о каких-либо сплетнях, которыми могли обмениваться ребята. Больше ничто не имело значения; она снова видела, как её мальчик ей улыбался, и от этого ей становилось так приятно на душе, как не бывало уже очень давно; её лицо просияло улыбкой, и абсолютно нежданно она почувствовала себя такой же счастливой, как и все эти люди на площади, которые радовались друг другу, чем-то обменивались и, вероятно, тем были и счастливы.

Готель поднялась на ноги и, набравшись смелости, филигранными шагами подошла к ребятам. Некоторое время она стояла перед ними, разбираемая радостным волнением, но без единого слова в голове. Ребята же смотрели на неё почти испуганно, решительно не понимая, чего хочет от них эта весьма привлекательная, но крайне странная девушка.

– Простите, но у нас нет денег, сеньорита, – насилу выдержав серьезное лицо, проговорил один из мальчиков, отчего вся компания ненадолго залилась смехом.

Готель стало действительно неприятно, но она ещё верила, что эта злая шутка не имеет к чувствам её избранника никакого отношения. И хотя надежда давно сошла с её лица, она развернула платок и протянула молодому человеку лежащий на ладони самородок:

– Это тебе, – попыталась улыбнуться девушка, но вместо этого лицо её лишь перекосило, как у смертельно больного человека.

Сколько времени она так простояла – никто не скажет. Но только как ни вглядывалась она в глаза юноши, она не могла различить там ни единого признака его участия в их личном эмоциональном общении; скоро земля под ней двинулась, и всё, что окружало её, поплыло: цыгане и платье, и этот мальчик и праздник, всё обернулось сном; в глазах её потемнело, и она побрела куда-то в сторону, не разбирая ни земли, ни неба, ни времени, ни дорог.

Готель очнулась в лесу и не смогла сразу понять, сколько времени она там провела. Сначала было темно, но потом небо стало светлеть, и стало ясно, что впереди было утро, новый день. А позади осталось лето и беззаботное детство, цыгане, обманутые надежды; стоило ли возвращаться, чтобы ещё раз взглянуть им в глаза, и тратить на то, может, полдня пути, когда впереди осталось так мало – всего одна жизнь. Её самородок был так же накрепко завязан на поясе, в кармане лежала горсть монет, и солнце сверкало так ярко над верхушками деревьев, уверяя, что всё ещё будет хорошо. Девушка поднялась с земли, отряхнула своё великолепное красное платье и шагнула на запад. Где-то там был Париж.

II

Готель бежала. Её босые ноги были сбиты до крови. Иногда она падала без сил прямо на траву и плакала. Ела ягоды в лесу, пила речную воду и, не зная, как далека ещё дорога, почти не отдыхала. Только встречая на пути какую-либо деревню, она забиралась на ночь в хлев, а если повезёт – в амбар, и пересыпала там до первых лучей солнца. Редко удавалось встретить на пути церковь, двери которой были бы открыты странникам. Как правило, их настоятели боялись чужаков гораздо сильнее Бога. На одной из мельниц, где девушка останавливалась на ночь, она даже купила себе грубую лепёшку да сырную корку. И, пожалуй, это был единственный раз за всю дорогу, когда она по-настоящему ела и спала.

А на рассвете были поля. Бескрайние поля пшеницы. Готель бежала по ним, и ей казалось, что грусть её отступает и тает где-то там, позади. Она не хотела больше ничего помнить о прошлом. У неё было только одно желание – забыть: цыган и их беспочвенную радость, бродяжничество, их неприкаянные холодные повозки и заплатанную одежду, которой они так дорожили. Забыть свою печаль и больше никогда не поддаваться обманчивому порыву чувств. Но она помнила Парно, этого старика, который один был с ней добр и открыт. Всё это осталось в прошлом. И от этой перемены Готель чувствовала если не счастье, то что-то очень его напоминающее, ведь, так или иначе, сейчас она шла туда, где люди шили и носили платья из чудесной ткани, не считая это зазорным, и жизнь которых, возможно, была такой же прекрасной и восхитительной. За этими размышлениями она увидела на холме очередного путника, а точнее – путницу с охапкой хвороста за спиной.

– Любезная сеньора, – обратилась к ней девушка, – не знаете ли вы, далеко ли славный город Париж?

Женщина не удержалась от улыбки, услышав такое высокое к себе обращение, и, показав по другую сторону холма, воскликнула знакомое и уже почти родное:

– Voilà!

Бросив все улыбки и любезности у подножья холма, Готель взлетела на его вершину и упала на колени. Вот оно. Чудо. Париж.

Он был просто огромен – со сверкающей рекой и островами, волшебный город тысячи крыш, сплетённых вместе круглыми мостами. Это было похоже на сказку. Спускаясь с холма, девушка приветливо встречала новых и новых людей. Правда, даже редко это были рабочие в старых одеждах, грязные и немытые; чаще нищие, просто слоняющиеся из стороны в сторону; и лишь иногда это были рыцари, крестоносцы или стражники группами по четыре-шесть человек. Город гудел как пчелиный улей. Но его домики и крыши уже не казались столь сказочными и манящими, как с высоты далёкого холма, и более всего из городского пейзажа выделялись крепостные стены на острове, которые, вероятно, защищали живущих внутри от тех, кто жил снаружи, да небольшая христианская базилика на том же острове, но слева. Крики то бранные, то радостные вдруг вырывались из толпы, и тележки, набитые старым хламом, громыхали по каменистым дорожкам, разбитым в грязь. Да и река не выглядела отсюда ни блестящей, ни сказочной. Жители сливали в неё нечистоты прямо из окон своих домов, а спустя короткое мгновение по этому же месту уже плыла лодка, гружённая тяжёлыми мешками. Готель, немея от увиденного, медленно двигалась по улицам города, всё сильнее прижимаясь к стенам домов. Она сама сейчас мало отличалась от местных жителей – такая же измученная и уставшая. Единственное, что её выделяло из остальных, было неуместно восхитительное платье, а потому многие из прохожих осторожно обходили её, считая высокой гостьей в этом брошенном Богом месте.

Все действо, по сути, напоминало хаотичное движение муравейника. На узких улицах люди едва умещались между домами; кто-то торопился, сбивая с ног впереди идущих, и вызывал новую волну брани; и Готель, получив пару синяков в подобной толкотне, насилу вырвалась на набережную, пытаясь отдышаться от впечатлений совершённого ею променада. Она хотела было умыться, но вода в Сене оказалась столь гадкой, что даже стоять у края было очень неприятно. Девушка расправила платье и с удивлением обнаружила, что монет при ней уже не было. Она рухнула наземь и схватилась за голову. «О, сестрица моя, Сара Кали! – взмолилась она, – что же за наказание обрушилось на мою несчастную голову!» Сетуя на собственную невнимательность, она покрепче перевязала свой самородок, надёжнее спрятав его под платьем, а потом походила по улицам, желая найти хоть один портной магазинчик, но кроме лохмотьев, предлагаемых на городском рынке, ничего не нашла. Мечта рушилась так же быстро, как подступал её голод. Скоро наступил вечер, и людей стало меньше; большинство из них, затворив двери и окна, наглухо закрылись в своих домах и лачугах. Казалось, у каждого несчастного в этом городе был дом. У всех, кроме Готель. К ночи улицы Парижа опустели.

Поиски крова привели девушку в чью-то конюшню, в ней было прохладно, но сухо. Тесно устроившись в небольшой тележке, Готель слышала, как урчит её желудок, но усталость, к счастью, была сильнее, и девушка быстро заснула.

Однако сон её был не долог. Ни свет ни заря конюх, ругаясь и тряся телегу как умалишённый, разбудил и выгнал её из конюшни, и девушка снова оказалась на улице. «Как рано просыпается Париж, не то, что цыгане», – подумала она и с ностальгией вспомнила, как наслаждалась тихими пустынными рассветами, сидя на брёвнах со стариком Парно.

К полудню город вернулся к своему обычному состоянию – половина горожан носилась по всему городу по каким-то своим непонятным делам, вторая половина слонялась по тому же городу безо всякого дела. Готель отнесла себя ко вторым, хотя, дышащая одной лишь надеждой, к закату с усердием обошла все улицы в поисках крова и еды. Желая поскорее заснуть, чтобы не слышать своего голода, она залезла под мост и, свернувшись комочком прямо на земле, погрузилась в сон. Несколько раз она просыпалась в темноте от крысиного писка, среди ночи эти мелкие звуки и шорохи казались просто оглушительными. Словом, так она промучилась до утра, а с рассветом первые повозки, проезжающие по мосту, разбудили её своим грохотом окончательно.

Обессилившая от трёхдневного голода девушка чуть не упала на одной из улиц; она прислонилась к стене дома и буквально сползла по ней на дорогу. Почти в бреду она вспоминала свою жизнь у цыган, и даже подумала, что могла бы петь и плясать, как делали в таборе, когда хотели собрать немного денег. Но сил на это у неё уже не осталось. Готель вытянула вперёд руку и стала ждать хоть какого-нибудь чуда.

Люди на улице сперва даже не знали, как реагировать на такое поведение. В городе сплошь и рядом сидели нищие и выпрашивали милостыню, но красивая девушка в превосходном платье? Это было совершенно необъяснимо. Первые несколько минут местные держались тихо, пытаясь понять, каких кровей была эта просящая, и какой бес занёс её на эту улицу. Но, увидев, что кто-то из прохожих сжалился и бросил Готель монетку, и поверив, что она действительно просит, осмелели и стали подходить к девушке ближе, рассматривая её и даже посмеиваясь. В одно мгновение из этой группы выделилась какая-то женщина, подошла к Готель, плюнула ей в лицо и снова растворилась в толпе. Растерявшись от столь вульгарной выходки и надеясь узнать, чем же не угодила она своей обидчице, девушка безрезультатно вглядывалась в прохожих, вскоре услышав женский голос:

– Ну что, спустилась с небес на землю?! – прокричала, похоже, именно та женщина.

– Заберите у неё деньги, – откликнулся мужской голос.

– Такая важная персона не должна просить подати, – заметил третий.

Готель, испугавшись такого поворота событий, стала оправдываться, что, мол, никакая она не «важная персона», и что она уже просила милостыню раньше, когда жила в таборе.

– Так у нас тут просто цыганка? – лукаво спросил самый здоровый, и Готель испуганно закивала в ответ. – Взгляните-ка, у нас завелась цыганка! – завопил здоровяк.

– Сейчас мы проучим тебя, ведьма! – загудела толпа и кинулась рвать на девушке платье.

– Девчонка моя! – ревел здоровяк, прорываясь вперёд. Оказавшись над девушкой, он схватил её за волосы и, прижав чёрные пряди к своему лицу, жадно вдохнул их аромат. Не скрывая наслаждения от попавшей ему в руки нежной и свежей кожи, он вожделенно водил своими грубыми пальцами по мокрым щекам и губам Готель и так увлёкся этим занятием, что не заметил гробовой тишины, внезапно воцарившейся на улице. Ни смех, ни брань более не нарушали этого соборного молчания, и только Готель временами поскуливала от страха. А затем стремительный лязг и хруст прошёл сквозь эту тишину. Здоровяк обмяк и упал на колени.

Девушка не двигалась. Она сжалась, как только могла, прикрыв голову руками, и плакала еле слышно, повторяя трясущимися губами:

– Пощадите, прошу вас, пощадите, пожалуйста.

Лишь когда она поняла, что ничего больше не происходит, она снова открыла глаза и увидела, что в пяти шагах от неё стоит стражник, а пронзённое тело здоровяка уже оттащили в сторону. Чуть дальше стояли ещё трое стражников, а в центре – женщина с рыжими как огонь волосами, в тёмном с капюшоном балахоне. Никого больше на улице не было. Женщина отозвала стражника и подошла ближе:

– Кто ты, дитя? – спросила она, наклонившись к девушке, но Готель, испугавшись очередного вопроса, только залилась слезами.

– Я не знаю, мадам, не знаю, – замотала она головой.

– Откуда у тебя это платье? – словно набравшись сил и терпения, снова спросила женщина.

– Это моё платье, мадам, – вытерла девушка лицо и увидела оторванные куски красной материи, разбросанные всюду, – это моё платье, моё платье, – надломленным от слёз голосом залепетала Готель, – это я сшила, – повторяла она, обливаясь горем и подбирая лежащие вокруг себя кусочки, – это я сшила.

Женщина устало вздохнула, выпрямилась и вернулась на прежнее место:

– Отвезите её в Аржантёй, – спокойным, но властным голосом произнесла она.

Готель не помнила, как заснула, но проснулась она оттого, что экипаж, в котором её везли, слишком трясло на дороге. Раньше она никогда не ездила в экипаже. Он был красивым, просторным и с мягкими сидениями, обитыми уже немного потёртым гобеленом. Кучер, сидевший впереди, звонко хлестал пару крепких лошадей, а мимо торопились деревья; и солнце было таким по-доброму тёплым, что девушке верилось, что всё, что произошло с ней на улицах Парижа, было не более чем дурным сном. Только теперь Готель не знала, что уготовила ей судьба, которой, потеряв силы, она безропотно отдалась.

Экипаж в очередной раз проехал через Сену и, спустя недолгое время, остановился у небольшого монастыря. Из его дверей вышла крохотная монашка и позвала девушку едва заметным жестом.

– Мне было велено дать вам приют, – сказала она покорно и вошла в двери монастыря.

Готель вошла следом.

Каменные стены этой обители служили пристанищем для порядка сорока монахинь. Скромные убранства их келий должны были способствовать средоточию души на мыслях праведных и не давать повода мирским соблазнам. Одна из таких келий была отведена и Готель. Она оказалась столь узкой и крохотной, что будь девушка хоть чуточку побольше, она с трудом бы смогла в ней повернуться. Внутри было лишь узкое ложе с висящим над ним распятием да маленькое окошечко, открывающее вид на внутренний двор, из которого доносилось почти непрерывное кудахтанье кур.

Дав Готель немного передохнуть с дороги, её проводили в банную, а когда та стала чистой, выдали новую одежду из хорошего льняного материала, хотя и почти бесформенную. Девушка выглядела в ней как голубец, но чувствовала себя при этом не иначе, чем королева. После же был обед, который стал для Готель очередным невиданным прежде зрелищем: ни один праздник ещё не дарил ей такую бурю впечатлений, как сея трапеза.

Всё действо было подчинено какой-то сложившейся годами дисциплине и началось с того, что все монахини практически одновременно пришли в столовую, послушно ждали своей очереди, а получив миску с бобовой похлёбкой, проходили и садились на своё место. Готель ощущала невероятный прилив радости от этого витающего в воздухе порядка и согласия, в результате чего она проводила взглядом каждую монашку до своего места, прежде чем сама приступила к обеду. И главное, что всё это происходило в полном молчании.

Девушка обратила внимание, что монахини вообще были чрезвычайно необщительными: за те три часа, которые она успела провести в монастыре, с ней так никто и не заговорил. Это было странно, но в то же время Готель чувствовала себя превосходно и необыкновенно свободно. Напротив! Казалось, если бы с ней в тот момент кто-то принялся говорить, она бы сочла это за бестактное вторжение; она даже подумала, что, возможно, именно таким образом и сказывается на характере человека умиротворение от духовной жизни.

Возвратившись с обеда в келью, Готель сразу же заснула и проспала, как ей показалось, полжизни, а когда проснулась, солнце уже медленно садилось за горизонт. Её разбудил колокол, зовущий всех на вечернюю службу, а потому, дисциплинированно одевшись, девушка вышла в коридор. Монахини, сунув руки в широкие рукава, стройной вереницей тянулись в молельню. Многие лица ей уже были знакомы с обеда, но Готель продолжала всматриваться в них благодушно, нечаянно надеясь разглядеть свою рыжеволосую спасительницу, которая почему-то так и не появилась.

Вечер выдался тихим. Девушка немного прогулялась за стенами монастыря и вернулась к себе. И всё, казалось, было прекрасно. Ей не давали покоя лишь два вопроса: кем была та рыжеволосая женщина и зачем её сюда привезли.

Проснулась Готель совсем рано от тревожного стука в дверь. Это была та же монашка, что и встречала её вчера, она провела девушку, наверное, всеми узкими коридорами и лесенками монастыря и в завершение этого пути отворила дверь в просторную комнату, где были два больших окна, у которых стояла она – женщина с рыжими волосами. Когда Готель переступила порог, та стояла спиной и смотрела в окно. Теперь на ней не было капюшона, и её восхитительные рыжие волосы, немного прикрывающие плечи, открылись девушке во всей своей красе.

– Так ты шьёшь? – тут же раздался знакомый голос, одновременно внимательный и твёрдый, благородный, женственный и глубокий.

– Да, мадам, – ответила девушка.

– Откуда ты? – снова спросила рыжая незнакомка, всё ещё не оборачиваясь.

– Я родилась в Турине, мадам, – неуверенно ответила Готель тем, что очередным туманным утром рассказывал ей старик Парно, – меня взяли цыгане совсем маленькой, когда на город напала чума. И я выросла у них, но вчера уж минула неделя, как я их оставила.

Женщина повернулась, и тогда девушка первый раз в жизни увидела, как глубоки были её глаза:

– Кому ты молишься, дитя? – спросила она с радушным вниманием.

– На сестрицу мою, Сару Кали, – робко ответила Готель, на что женщина невольно улыбнулась и снова отошла к окнам.

– Ты можешь остаться здесь, если хочешь. Здесь тебе ничто не угрожает, – сказала она и увидела, как просияли глаза у её молодой гостьи. – Но ты будешь шить, – каким-то угрожающе серьёзным голосом, при всей своей внешней теплоте и благосклонности, добавила она.

– Да, мадам, – постаралась так же серьёзно ответить девушка, – но могу ли я узнать ваше имя?

– Меня зовут сестра Элоиза, – словно утратив интерес к общению, ответила та.

За несколько недель Готель сшила новую одежду всем монашкам, и те были невероятно благодарны ей за это, отвели самую светлую комнату для работы и привозили весь нужный материал, стоило только девушке открыть рот. Сестру Элоизу она почти не видела, та практически не появлялась в монастыре, но странное ощущение преследовало девушку и всех остальных в этой обители. Казалось, что настоятельница видит и знает всё, что происходит в стенах её монастыря. Живущие здесь не боялись её, вовсе нет! Скорее, уважение к сестре Элоизе было совершенно незыблемо в этих стенах.

Теперь Готель чувствовала себя здесь как дома. Она не посещала службы. Она была предоставлена своему личному распорядку. Утром выходила в лес на прогулку, по возвращении завтракала со всеми, а потом принималась за работу. Шила. Монахини не нуждались в разнообразном гардеробе, а потому, по большей части, девушка шила на продажу. Одежду забирали, отвозили, и больше она никогда её не видела. Однажды, когда сестра Элоиза была в монастыре, Готель предложила сшить ей платье, но та, отказавшись, лишь впала в тоску. Девушка с досады расплакалась и стала просить прощения, но настоятельница погладила её по голове и сказала, что рассталась со своим всевольным прошлым, с тех пор как потеряла своего несчастного мужа.

Готель шила невероятно много, добавляла новые элементы и линии в свои творения; в её коллекции, казалось, не было ни одного похожего туалета, так что, порой, ей было чрезвычайно трудно расставаться с ними, но это было её платой людям, подарившим ей покой и счастье заниматься любимым делом. А дела её шли настолько хорошо, что настоятельница стала лично следить, чтобы нуждам девушки отдавали самое пристальное внимание, и при каждом её возвращении Готель бежала к ней и благодарила за всё, чем была обязана этой великой женщине.

В один из таких дней девушка застала её в библиотеке и принялась умолять тоже принять её в монахини, на что сестра Элоиза, даже не взглянув в её сторону, мгновенно закрыла этот вопрос словами вроде, что церковная жизнь не для неё. Это была уже вторая оплеуха, которую Готель получила от жизни. В первый раз старик Парно сказал, что цыганская жизнь не для неё, но тогда это было не так обидно. Но второй раз ощутить себя чужой, отрезанным ломтём, отшельницей во всяком мире! В конце концов, это было необычайно неприятно.

К чему столько правды, если не знаешь, что с ней делать? Готель почувствовала, будто что-то треснуло и затихло в её сердце, но она не заплакала, и, возможно, потому, что в тот момент в её сердце отшумело детство, его дух рассеялся где-то там же, среди сотен книг, среди запаха их страниц и чернил. Ещё много раз потом девушка приходила туда, пытаясь, может быть, уловить его следы, но не находила ничего, кроме прописанных на полках романов, летописей и фолиантов. Некоторые из них были действительно красивы. С массивными обложками и расшитыми на них буквами. В каждой из этих книг таилась своя история, мудрость, хранимая веками, и, прикасаясь к ним, Готель чувствовала, как начинает трепетать от восхищения её душа, и тогда, пожалуй, единственное, о чём она могла сожалеть это то, что не умела читать.

К восемнадцати годам она прочла уже все сочинения Васа, как и нашумевший в то время роман об Александре, собрание сочинений Кретьена де Труа и множество другой современной и античной литературы; настоятельница называла её своей лучшей ученицей и часто приезжала к ней из своего аббатства. Приезжала! Не просто заходила, когда была в монастыре, а приезжала именно к Готель. Первый раз, узнав о столь неслыханной причине приезда, девушка чуть не умерла от счастья, не чувствовала под ногами земли. В такие дни они много общались о прочитанных девушкой книгах, также настоятельница упоминала, что людям в Париже очень нравятся платья Готель, хотя, по своему личному опыту, девушка с трудом могла себе представить свои платья на бедных улицах немытого Парижа. Как бы там ни было, Готель верила каждому её слову.

Должно заметить, что у сестры Элоизы был особый дар – быть одновременно милой, настолько, что в неё нельзя было бы не влюбиться, и в то же время неумолимо твёрдой. Все, кого Готель теперь знала или кого когда-либо встречала рядом с ней, все, абсолютно все были в неё влюблены.

В одну из их встреч настоятельница сказала:

– Я хочу, чтобы ты сшила платье. Особое платье, на девушку вроде тебя.

И Готель остолбенела от неожиданности, поскольку раньше сестра Элоиза ещё никогда не заказывала у неё платья, и девушка была так счастлива, что даже расцеловала настоятельницу и поклялась, что платье будет совершенно необыкновенным.

Вся работа заняла два дня, специально для чего Готель была доставлена невероятная небесно-голубая парча с серебряной ниткой, тесьма и прочая, согласная стилю, фурнитура. Когда платье было готово, девушка, дрожа от волнения, принесла его настоятельнице.

– Оно бесподобно, девочка моя, – согласилась сестра Элоиза, и если бы Готель не знала, какой сильной была эта женщина, она бы тотчас поклялась, что та вот-вот готова проронить слезу.

Девушка смотрела то на платье, то на женщину, с трепетом надеясь, что ей всё же скажут, что за счастливице достанется вся эта красота, но настоятельница больше ничего не сказала.

Следующим утром Готель проснулась оттого, что кто-то гладил её волосы. Она открыла глаза и увидела сестру Элоизу, сидящую на её постели. Девушка чувствовала её прохладную руку на своих висках, и сердце её сжалось от этой ласки – никто и никогда прежде её не ласкал. Возможно, это и была та материнская ласка, думала Готель, которой она была лишена всю жизнь. Девушку лишь смутил её взгляд, тёплый и нежный, и одновременно жадный, будто настоятельница хотела запомнить её именно такой, до последней детали, словно прощалась с ней; Готель почувствовала, как по щеке её скатилась слеза.

– Нам пора, дорогая, – тихо сказала настоятельница, – я принесла тебе твоё платье.

Сестра Элоиза вышла. Рядом лежало платье из голубой парчи. Чудесное. Волшебное. Девушка провела по нему рукой, с благоговеньем вспомнив каждый уложенный в нём стежок.

Умывшись и приведя себя в порядок, Готель надела платье и вышла из кельи. И, подходя к дверям монастыря, она уже слышала, как нетерпеливо на улице звенят лошади своей сбруей.

– Иди же скорее! – улыбнувшись, крикнула ей сестра Элоиза, увидев появившуюся во дворе девушку.

Та подобрала подол, чтобы не испачкать его травой, и, подойдя ближе, поднялась в экипаж.

– Ты очень красива, – сказала ей настоятельница.

Но Готель смотрела на монастырь, и смотрела так же жадно, как этим утром на неё смотрела эта женщина, а после перевела взгляд на неё – свою спасительницу, эту рыжую бестию, у которой за каждым словом скрывалась тайна, любовь, сила, тоска и ещё какая-то светлая, только ей ведомая грусть. И не успели они далеко отъехать от монастыря, девушка не выдержала и бросилась ей в ноги:

– Мы ведь вернёмся, сестрица! Мы ведь вернёмся, матушка моя! – зарыдала Готель.

– Ну, конечно, – успокаивала её настоятельница, – как только ты захочешь.

Девушка проплакала ещё полдороги, полдороги проспала и открыла глаза, когда экипаж уже въехал на остров Сите.

Теперь их сопровождали ещё четыре рыцаря в тяжёлых доспехах. Горожане молча расступались, а некоторые даже торопливо затворяли в домах окна и двери. По острову двигались совсем недолго: очень скоро экипаж свернул с улицы и, лениво переваливаясь со стороны на сторону, проехал через широкие ворота, оставив нищету Парижа за неприступными стенами королевства. Сделав незамысловатый маневр, кучер остановил лошадей у парадного входа дворца, и Готель спустилась на мощеную булыжником площадь.

Сам королевский дворец был небольшим – только пара невысоких башен по стенам да одна наиболее высокая внутри затеняли собой благородного вида резиденцию всего в несколько этажей. Справа от площади был разбит садик и устроен небольшой фонтан, почему-то без воды. Сестра Элоиза – высокая и статная, в чёрной рясе, при этом с непокрытой головой, раскидала по плечам свои рыжие локоны и, подойдя к Готель, взяла её под локоть:

– Пойдем, дорогая, – сказала она ей как близкой подруге, и они прошли в сад.

Девушка ступала по зелёному газону, полностью уверенная, что всё происходящее с ней – это просто сон. Сказочный и прекрасный, но всё же сон.

– Взгляни-ка, – привлекла настоятельница внимание своей юной спутницы, – вон там, со своей трёхлетней племянницей сестра короля – Констанция де Франс, – и женщина показала взглядом на молодую девушку, играющую с ребёнком у каменной скамейки, – на ней твоё платье.

Готель присмотрелась внимательнее, и действительно – может быть, два или три месяца тому назад она сшила его, украшенное цветами понизу.

– А там, справа, у розового куста, – повернулась сестра Элоиза, – дочь бургундского герцога – Сибилла, в скором времени королева Сицилии. И на ней тоже твоё платье.

– Я сшила его… – наморщила лоб девушка.

– На прошлой неделе, – опередила её настоятельница.

– С кружевами в рукавах, – всё ещё не веря своим глазам, пробормотала себе под нос Готель.

– Пойдем же, нас уже ждут, – прервала её «сон» сестра Элоиза и, взяв девушку за руку, повела обратно к дворцу.

Преодолев с десяток ступеней и тяжёлые дубовые двери, они вошли в здание дворца. Один каменный зал сменялся другим, но настоятельница как будто точно знала, куда шла.

– О! Рожер! – воскликнула она издалека одинокому сеньору, оказавшемуся в креслах одного из залов, – как я рада видеть вас, ваше величество!

Сеньор, озарившись монаршей улыбкой, поднялся навстречу. Он был высоким и плотным, и, наверное, даже полным, хотя его невероятно величественная осанка, кажется, могла бы скрыть любые минусы его фигуры. Он имел такое же не полное, но тяжёлое лицо, и вся эта масса благоухала нескрываемым добродушием и участием.

– Элоиза, матушка моя, к чему такая официальность, для вас просто Рожер! Sei adorabile, mia cara, come sempre2, – приблизился мужчина и с тактом поцеловал у ней руку. – Позвольте же узнать, дорогая, что это за милое создание рядом с вами? – незамедлительно заметил он, на что сестра Элоиза обошла девушку сзади и тепло обняла её за плечи:

– А это – та таинственная Готель.

– Неужели вы, мадмуазель, – растаял Рожер, – вами восхищается весь Париж! А теперь и моё славное королевство, – провозгласил монарх и поцеловал у девушки руку.

– Дитя моё, – в свою очередь отозвалась настоятельница, – позволь представить тебя Рожеру Второму, королю Сицилии.

Готель присела в реверансе:

– Приятно с вами познакомиться, сир, – тихо сказала гостья и учтиво опустила глаза.

– Я имел смелость, – не теряя времени, продолжил Рожер, – просить аббатису доставить вас сюда, чтобы просить вас о любезности – сшить подвенечное платье моей невесте, Сибилле, которая, кстати сказать, в вас просто влюблена. А вот на помине и она, – и король устремил свой взор дальше, к дверям зала, где появилась девушка в платье «с кружевами в рукавах».

Приблизившись, она также присела в лёгком реверансе:

– Доброе утро, ваше величество, – улыбнулась Сибилла, с любопытством косясь на с иголочки одетую гостью. Это была невысокая светло-русая девушка двадцати двух лет. С осиной талией и тонкими руками, с сохранившейся детской мимикой над, как ей самой, видимо, казалось, взрослыми манерами. Сибилла являлась дивным эталоном принцесс из детских сказок. И, вероятно, именно этим волшебным образом она и сводила с ума «своего короля».

– Доброе утро, дитя, – умилился сему солнцу Рожер.

– Доброе утро, матушка, – обратилась Сибилла к сестре Элоизе.

– Доброе утро, дитя моё, – ответила та.

– Позвольте я́, – вмешался король, – представлю вам, моя дражайшая Сибилла, ту самую Готель! Прекрасную и, как выяснилось, очаровательную Готель из монастыря Аржантёй, великую мастерицу портного дела!

– О, Бог мой! Мадмуазель! Для меня большая честь и радость познакомиться с вами! – прощебетала девушка и ненадолго повисла у гостьи на шее, – в моём гардеробе более дюжины ваших платьев, вы настоящая волшебница!

– Спасибо большое, ваше высочество, мне очень приятно узнать, что мой труд при дворе так высоко ценят, – немного смутившись, улыбнулась Готель.

– Кстати, я совсем недавно, – снова обратился Рожер к невесте, – просил мадмуазель сшить для вас подвенечное платье.

– О, ваше величество, это самый лучший подарок для меня. Я вам премного благодарна, – всплеснула руками та и, сделав книксен, поцеловала его руку.

Наступила небольшая пауза, которую прервала сестра Элоиза:

– Милая Сибилла, может быть, вы покажете Готель дворец, – предложила она, – я бы хотела разделить с их величеством несколько минут.

– Конечно, матушка, – с удовольствием откликнулась девушка и посмотрела на гостью, – если мадмуазель не возражает.

– О, я с радостью, – закивала головой Готель.

«Уж не за подвенечным ли платьем вы пожаловали в Париж?» – уходя, она услышала голос настоятельницы. «О, нет, моя дорогая. Папа просил меня помочь его возвращению в Рим», – отвечал король.

Ступая многочисленными коридорами и залами дворца, Сибилла какое-то время держалась солидно и важно, не выходя из своего высокого образа, однако её восхищение славной портнихой и искренне детское любопытство с каждой минутой всё больше пролезали наружу:

– А где вы живете в Париже? – выпытывала она.

– Я живу не в Париже, а в монастыре Аржантёй, – ровно отвечала Готель, – сестра Элоиза, спасительница моя, три года назад дала мне приют в этом чудесном месте.

– Аржантёй! Бог мой, как далеко! – Сибилла стукнула себя по лбу и сдула щеки, – вы непременно должны оставаться в Париже, вы встретите здесь массу интересных людей!

– А вы живете во дворце? – перехватила Готель.

– К сожалению, нет, – опечалилась девушка, – я здесь с моей maman3, герцогиней бургундской, Матильдой Майеннской. Мы приехали из Бургундии, – пояснила она с неважным жестом. Наконец девушки вышли в сад, и на лице Сибиллы вновь засияла улыбка:

– Констанс! – выкрикнула она, высоко вытянув шею, – Констанс! Ты посмотри, кто у нас в гостях!

На её зов откликнулась привлекательная девушка с волосами сочного каштанового цвета и с крохотными, почти незаметными веснушками на лице, которая, хоть и говорила о себе высоко, в саду вела себя таким же ребёнком, как и Сибилла, притом была ещё на два года младше, хотя и выглядела взрослее своей подруги. Пока Людовика не было в королевстве, Констанция была центром всеобщего внимания, не терпела никакого превосходства над собой и, разумеется, до сего дня на ней было лучшее платье в Париже, сшитое когда-либо её гостьей «с цветами понизу».

– Это Готель из монастыря нашей аббатисы, – издалека поспешила похвастать Сибилла, – и ты только посмотри, в каком она платье!

– Рада, наконец, познакомиться с вами, дорогая, – приветствовала гостью девушка, приблизившись неторопливыми, но широкими шагами и раздавливая между двумя ладошками головку розового цветка.

– Позвольте представить вам, мадмуазель, – графиня Булони, Констанция де Франс, – добавив в голос торжественности, договорила Сибилла.

– Приятно познакомиться, миледи, – вежливо склонила голову Готель и присела в лёгком реверансе.

– Известно ли вам, мадмуазель, что превосходить своим нарядом королевских особ – неслыханная дерзость, – строго проговорила Констанция, но потом, взглянув на смешавшуюся было девушку, светло и радостно ей улыбнулась, – но не вам, дорогая. В конце концов, это ваша плоть.

– Я имела смелость, – влезла Сибилла, – просить мадмуазель остаться у нас ненадолго.

– О, вы окажете нам этим огромное удовольствие, – согласилась графиня, убрав с лица прядь каштановых волос.

– Я, право, не знаю, как воспримет это предложение моя настоятельница, а мне бы не хотелось расстроить её ожиданий.

– Оставайтесь, дорогая, – умоляла Сибилла.

– Оставайтесь, будет весело, – хитро прищурила глаза графиня и, дёрнув Сибиллу за кружевной рукав, побежала по зелёному газону прочь, – твой фант, сестрица, – крикнула она подруге, рассмеявшись и обежав розовый куст.

О, если бы Готель могла летать, сейчас бы она взлетела до небес.

– Не стоит отказывать королю, – серьёзно заметила сестра Элоиза и, поправив чёрные волосы Готель, положила руку ей на плечо, – останься, сшей платье.

– А когда я увижу вас, матушка?

– Увидишь, когда захочешь.

– Но кто же вернёт меня в Аржантёй, – заволновалась девушка.

– Ты во дворце, Готель, – заглянула ей в глаза настоятельница, – стоит только пожелать.

– Но мой… – заикнулась было Готель и, прикрыв пальцами рот, затихла.

– Самородок? – уточнила настоятельница, – его никто не тронет.

Готель нежно обняла сестру Элоизу:

– Ах, матушка, – вздохнула она, – спасибо вам за бесконечную любовь вашу. Храни вас Бог и все ваши Святые.

Она прошла за экипажем до самых ворот и ещё стояла там какое-то время. И лишь оглянувшись на дворец и сад, и обретённый ею Париж, именно такой, о котором она когда-то мечтала, Готель поняла, что вернётся она в монастырь или нет, совсем не в этом дело, а в том, что страница её жизни неожиданным образом перевернулась.

Первая ночь во дворце прошла почти бессонно; слишком многое изменилось за один день. Слишком много одеял и подушек было на слишком большой кровати. Готель стащила все их на пол и перестелила постель одной подушкой и одним одеялом. Она открыла окно, и ночной воздух, свежий и прохладный, наполнил её огромную комнату. Внизу плескала Сена и отражала в себе огни, рассыпанные по другому берегу засыпающего Парижа. Готель легла на постель и, вслушиваясь в мерную песнь сверчков и звуки редко проплывающих лодок, вспоминала свою узкую келью в монастыре. В этой спальне их уместилась бы дюжина.

Наутро Париж ворвался в комнату шумом улиц, и Готель, уснувшая лишь глубокой ночью, проявила нечеловеческое усилие, заставив себя открыть глаза и подняться с постели. Было уже светло, и девушка стала быстро одеваться, чтобы не опоздать к завтраку, но когда вышла из комнаты, в коридорах никого не было, а дворец казался совершенно пустым. Она несколько раз прошла коридорами в поисках столовой и при этом так никого и не встретила. Пара стражников, обняв свои копья, дремали в углу одного из залов, и, проходя мимо, девушка поднялась на цыпочки, чтобы их не потревожить. По прошествии получаса скитаний, отчаявшись найти кого-либо живого в этом сонном царстве и решив, что её не иначе как бросили, девушка села на столь же одинокую скамейку в конце коридора и, скрестив на коленях руки, пустила слезу.

И буквально в ту же минуту совсем рядом открылись двери, откуда послышался смех, сливающийся из мужского и женского голосов. «Куда же вы, мой друг?» – будто надув губки, зазвучал женский, а затем из комнаты выскочил молодой мужчина и, несомый своей радостью, едва не налетел на подошедшую к дверям Готель.

– Доброе утро, мадмуазель, – сказал человек, попытавшись привести в порядок сбитое дыхание, и приставил к своим губам указательный палец, – простите, если я ошибаюсь, но вы – «та таинственная Готель» из монастыря Аржантёй.

– Доброе утро, месье, – согласно кивнула девушка и воспрянула духом оттого, что нашла хоть кого-то в этом необитаемом месте.

– Почту за честь, прекрасная мадмуазель, пригласить вас к нашему скромному завтраку, – сказал незнакомец и подал ей руку. Готель не очень разбиралась в мужской моде, но его одеяние и здоровый цвет лица под короткими золотистыми кудрями, и все его жесты, исполненные с лёгкой грацией, вероятно, пользовались особым успехом у придворных девушек. Готель присела в реверансе и вложила в его открытую руку свою.

В сервированной к завтраку комнате сидела графиня, вычесывающая с ночи волосы какой-то удивительно хорошенькой серебряной щеткой.

– Доброе утро, миледи, – поздоровалась с ней девушка.

– Доброе вам утро, Готель, – обернулась к ней Констанция, – надеюсь, вы хорошо спали, дорогая. По себе знаю, как это трудно на новом месте.

– Ночной Париж совсем не такой, как днём, – заметила Готель, усаживаясь на стул, любезно отставленный ей незнакомцем.

Молодой человек обошёл девушку сзади, так же сел за стол и, поправив на себе костюм, откашлялся, привлекая внимание графини.

– Дорогая моя, позвольте представить вам горячо любимого Генриха де Труа, совсем недавно вернувшегося к нам из крестового похода, который, судя по всему, не принёс никаких успехов Папскому двору, – улыбнулась в довершение графиня.

– Вы ошибаетесь, моя прекрасная Констанс, я привёз из Дамаска совершенно дивный сорт садовых роз, который удивительно хорошо принялся у меня в Шампани, – не отрывая взгляда от гостьи, с сентиментальной улыбкой ответил Генрих.

– Я так боялась опоздать, но, кажется, что кроме нас, никого во дворце больше нет, – пряча смущенный взгляд в десерт, предположила Готель.

– Мой брат с супругой, очевидно, боясь косого взгляда Евгения и Рожера, откладывают своё возвращение, – откликнулась Констанция всё так же иронично, – нас было бы на двое больше.

– А Сибилла?

– Сибилла скоро выйдет замуж, – вытаскивая из хвоста отделившийся волос, задумчиво проговорила графиня, – а пока она может мирно спать в своих покоях. Дворцовая жизнь, к её счастью, спокойна и безмятежна.

– Долго ли вы пробудете в Париже? – поинтересовался Генрих.

– Мне лишь нужно сшить платье для их высочества, и я вернусь в Аржантёй.

– О! – возразил тот, – я бы на вашем месте так не торопился, моя дорогая. Будьте уверены, к вечеру здесь будет предостаточно людей с правого и левого берега, которые захотят с вами познакомиться.

И он был прав. Уже к полудню во дворец прибыл хозяин портной лавки острова, через два часа появился хозяин магазинчика с левого берега, потом ещё несколько человек, которых так и не пустили. Хозяева же магазинов терпеливо ждали приёма во дворе, в то время как Готель снимала первые мерки с их высочества:

– Ой, мадмуазель, не стоит верить всему, что говорят политики. Его отец всеми правдами старается распространить своё влияние в королевстве, потому он и жужжит над графиней ежечасно, – заметила Сибилла, подняв за спиной свои светлые волосы и терпеливо не шевелясь, пока её мерили.

– Мне он показался довольно милым, ваше высочество, – облизывая нитку, делилась Готель.

– Возможно. Генрих мил и щедр! Но поверьте мне, моя дорогая, вы не успеете оглянуться, как останетесь одна одинёшенька где-нибудь в Шампани с дюжиной детей на воспитании. Молодые сеньоры вроде него сейчас помешаны на современной литературе, а сами понятия не имеют об ответственности и совершенствуют себя лишь в нескольких весьма докучных приёмах обольщения, вычитанных ими в куртуазных романах! Так что позвольте мне дать вам совет, милая Готель. Молодость слишком быстротечна, а жизнь коротка. Не будьте беспечны, не поддавайтесь на мелочи и пользуйтесь её дарами, если судьба к вам благоволит. Пользуйтесь. Пользуйтесь, и не стойте! – договорила с волнением Сибилла и, повернув голову через плечо к застывшей позади Готель, сердечно вздохнула и чуть слышно прошептала, – прошу вас, не стойте.

– Простите, ваше высочество, – очнулась портниха, – позвольте мне ещё несколько минут.

Ещё перед обедом Готель вышла во двор и пообщалась с пришедшими к ней гостями. Старый мастер с острова – Морис Бертье и совсем молодой портной с левого берега – Клеман Сен-Клер наперебой хвастали своими лавками, куда, по их мнению, ходили за нарядами самые важные особы Парижа, на что девушка, в силу своей мягкости, заверила обоих, что в самое ближайшее время сошьёт для их лавок несколько вечерних платьев. Насилу вырвавшись из рук коммерсантов, Готель влетела во дворец как ужаленная и бросилась со сбитым дыханием на первую попавшуюся скамейку. Она вдруг почувствовала, что скучает по монастырю, по его умиротворению, по тихим лесным прогулкам и узким кельям, в которых нет ежеминутного риска попасть на страстную дискуссию или светский спор. Ей неутолимо захотелось шить, утонуть в этом процессе с головой, что, возможно, отвлекло бы её хоть ненадолго от раутов и успокоило душу.

Готель пробыла у себя до заката. Она шила, пока свет за окном давал такую возможность, а потом, полежав всего несколько минут на кровати, вышла в пустынный коридор. «Зачем нужен такой большой дом всего для нескольких человек, которых здесь и так никогда не найдёшь», – думала она. Она неторопливо прошла по дворцу и вышла в сад, но на улице было так же пусто и безлюдно. Готель села на каменную скамейку и, услышав, как заурчало у неё в желудке, с досадой вспомнила, что пропустила обед. Девушка обошла здание дворца сзади и обнаружила дверь, где непрерывно заходили и выходили слуги, она даже отыскала дворцовую кухню, только там ей ничего не дали. Какая-то немая девочка лет шести в сером платье по самую щиколотку проводила её обратно во дворец, в ту самую комнату, где утром она общалась с Генрихом и Констанцией, и, проглотив голодную слюну, Готель послушно села за стол ожидать какого-либо дальнейшего развития.