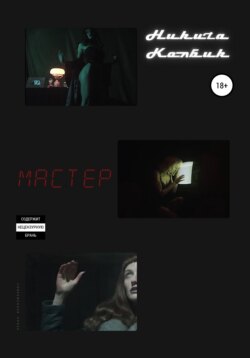

Читать книгу Мастер - Никита Колбик - Страница 1

ОглавлениеЖене пришлось прилечь в детской на диване ― там и заснула: ничто так не выматывает, как захворавший ребёнок. И ладно, пусть там спит.

Шумилов укрыл её пледом, прислонился уставше к стене, посмотрел на чуть приоткрытые губы, исхудавшее лицо, смоль волос ― давно уже не было нужды притворяться блондинкой, ― пожалел её, пожалел хилую, бесцветную, взмокшую опять Сонюшку, пожалел себя, вышел поспешно из детской, удержавшись кое-как от хлопка дверью ― бессмысленного истошного крика в пустоту, ― лёг и лежал теперь, лишенный всякого сна. Смотрел в потолок.

Каждую ночь, как по расписанию, к Шумилову приходила тоска. Тёмная, печальная, грузная, поникшая, садилась в изголовье постели, брала за руку ― сиделка тяжелобольного. Так и молчали ― рука в руке. Он говорит, словно бы обращаясь к ней: “Я устал. Я так одинок”, а тишина квартиры впитывает его слова, как хлопок впитывает кровь.

Погруженный в ночь дом ворочался, дрожал, жил; сумрачный гул местами покрылся проплешинами ― там лает собака, там неразборчивый говор телевизора, а там постукивал, взмывая то вверх, то вниз лифт ― ночной сампанчик. Шумилов ― рука в руке с тоской ― так и молчал; ворочались воды, благодати, столицы, запертые в его груди, их единственным владельцем был Шумилов, с ним они родились, с ним были обречены растаять в небытии. О, мой бедный мир, твой повелитель сражен тоской. Жители, окрасьте же земли и небеса в черный цвет, сядьте подле своих заброшенных лачуг, понурив головы и опустив руки ― ваш справедливый и добрый царь тяжело болен. Звоните в колокола, несите плохие вести: и пепел остыл, и трава в одно мгновенье погибла, и рыночные площади не шумят. Очень скоро в иссиня-черном небе взойдёт кровавая луна, и, выбравшись из чащи леса, первый волк завоет, пошлёт свой одинокий клич ввысь, в небесные просторы, в соседние леса к далеким собратьям, что сидят у мощных древесных стволов в мрачных чужих вселенных в ожидании родного голоса.

Шумилов думал, что не умеет плакать, и оттого курил. Огонёк вспыхивал маленькими, игрушечными искрами. Шумилов лежал, тосковал, ощущал на языке табачную горечь и знал, что в ней ― правда. Дым, горечь, едва различимый свет во тьме ― это мир. И мир не всегда приятен.

Эхом по трубам прошлась вода. Мучнисто бледная, усталая, дорогая жена спит под потёртым пледом. Беспокойно разметалась хиленькая Сонечка, болезненная веточка, жалкая до спазма ― темные круги под глазами, рваная сыпь. А где-то в городе, в одном из освещённых светом окон пьёт белое вино и смеется не с Шумиловым неверная, страстная, возвышенная Ада. Посмотри же на меня, искусительница… Но она лишь стервозно усмехается и отводит в сторону полный пренебрежения взгляд.

Шумилов повернулся на бок. Тоска придвинулась ближе; взмахнула рукавом ― перед его глазами возникла Ада. Ада ― заплутавшие огни над болотными трясинами. Что это за вскрик в чаще? “Не надо оглядываться”. Полыхающий цветок манит шагнуть на рыхлые багровые кочки. Неспешно плывет редкий туман ― то нависнет над мхом, то приляжет; алый цветок плавает, мигает розоватым сиянием: “Иди сюда, иди сюда. Разве это страшно ― всего один шаг? Разве ты боишься ― всего лишь шаг?” Гулкий рассвет. “Не бойся, солнце не взойдёт. Не бойся, с нами останется туман”. Шаг. Шаг. Шаг. Главное ― не оглядываться. Наверное, всё получится. Наверное, всё будет хорошо. Шаг.

– У-у-у-у-у, ― застонало в соседней комнате. Шумилов вскочил, выкатился из комнаты, приблизился к зарешеченной кроватке.

– Что ты, что же ты?

Вскинулась перепуганная жена: что случилось, что делать?! Беленькая головка Сонюшки заметалась во сне: быстрое бормотание в бреду, отталкивает руками, успокаивается, поворачивается… Ушла в сны одна, без мамы, без него, Шумилова, по узкой тропинке под дубовые своды.

“Что это с ней?” ― “Температура. Опять. Я здесь лучше побуду”. ― “Лежи, я одеяло принесу. И подушку”. ― “Она так до утра будет. Прикрой дверь. Хочешь есть, на кухне суп”. ― “Нет, не хочу. Ничего не хочу. Спи”.

Она шепчет что-то неразборчиво-трепетное, глядя в лицо мужа. Он не слышит. Незачем.

Тоска ждала, лежала в широкой кровати, чуть сдвинулась, дала место Шумилову, обняла, чуть обхватила жилистой рукой его горло. Воды иссушены, благодати выжжены, столицы разрушены.

Но ещё не все убиты: под утро, когда Шумилов беспокойно спит, откуда-то из лесов выбирается Существо. Разгребает завалы камней, наполняет влагой земли, возводит землянки, дарит надежду и графитным карандашом расчерчивает тёмную волнистую линию прибоя.

На другой день после работы Шумилов не сразу пошёл домой, а направился на встречу со своим старым другом. Они частенько встречались в уютном пивном погребке, хозяином которого приятель и являлся ― по совместительству. Старый друг, школьный (после ― и институтский) товарищ!

Он ещё издали махал рукой, кивал, улыбался во все тридцать два; стягивал походя дубленку, небрежно посверкивал золотыми часами, властным щелчком пальцев подзывал к столу халдея… Дети у него были уже взрослые. Жену свою он давно выгнал из дома, и снова жениться не хотел. С завидной регулярностью, однако, заводил новые и новые интрижки. А у Шумилова всё было наоборот. Они радостно встречались, а расходились уже раздражённые, друг другом недовольные, но в следующий раз всё повторялось сначала. И когда друг, запыхавшись, кивал Шумилову, пробираясь среди спорящих столиков, то в груди Шумилова, где-то около солнечного сплетения, поднимало голову Существо и тоже кивало и махало приветливо рукой.

Взяли пиво и солёные сухари.

– Я в отчаянии, ― плакался Шумилов. ― Я просто в отчаянии ― оно меня сжирает. Я запутался. Всё так сложно. Жена у меня ― святая. Бросила работу, сидит с Сонюшкой. Она больна, больна всё время, каждый день что-то новое. Ножки кое-как ходят. Маленький огарочек ― едва теплится. Нужны уколы, нужны врачи, а она их боится, всё время кричит. Я её плача слышать не могу. Главное ей ― уход, и жена просто выкладывается. Вся посинела. А мне дома просто нет мочи быть. Тоска. Жена мне в глаза даже не смотрит. Да и толку-то? Сонечке про золотую рыбку почитаю на ночь, а толку ― тоска же. И всё вранье. Никакой-такой рыбки в жизни не повстречаешь, и три желания!.. Я-то знаю. Ада… Звонишь, звонишь ― никто не подходит. Дома её, что ли, нет? А даже если и дома ― о чём ей со мной говорить? О Сонечке? О службе? Плохо мне, понимаешь ― давит! Каждый день зарекаюсь: завтра стану другим человеком. Всё изменю, всё смогу. Аду забуду, заработаю много денег, вывезу Сонюшку на юга… Квартиру приведу в порядок, стану по утрам бегать… А ночью ― тоска.

– Так ты иди ко мне работать, ― говорит друг, ― партнёром сделаю. Мне, быть может, и нужны такие люди, как ты. Которые своё дело знают.

– Эх, Вася-Вася… ― качает головой Шумилов. ― Вдруг не справлюсь? “Насиженное” место ― оно ведь стабильнее. Не могу я сейчас рисковать, понимаешь?

– Не пойму я никак, ну что ты выкаблучиваешься? У всех примерно такие же проблемы, в чём дело? Живут же как-то!

– Ты пойми: вот здесь, ― Шумилов тычет себя в грудь, ― существо, понимаешь, существо, оно ноет от тоски, болит!

– Потому и болит, что существо. А ты как хотел?

– А мне бы чтоб не болело. Мне вот тяжело. Я вот, представь, страдаю. И жена моя страдает, и Сонюшка страдает, и Ада, наверное, страдает, оттого и телефон всегда выключен! И все мы друг друга мучаем, со свету сживаем.

– Это тебе кажется, что все страдают. Не все, уж поверь. Ада твоя, к примеру, ― что вообще за имя такое странное? ― не мучается. Наверняка нашла себе кого-то поинтереснее да порешительнее и развлекается с ним. Твою вечную скорбь терпеть ей точно не в радость. Так что заканчивай с этим! Иди ко мне работать!

– Не могу я закончить с этим!

– Ну и дурак. Подумаешь, леди Макбет Мценского уезда! Ты просто сам не хочешь быть бодрым, подтянутым, здоровым, не хочешь держать себя в руках и быть хозяином своей судьбы.

– Я на грани, ― сказал Шумилов, вцепился руками в волосы и тоскливо изучал сползающую по кружке пену.

На фоне вдруг заиграла музыка, живая. В баре такое считалось за редкую удачу ― обычно здесь справлялись и без музыкального сопровождения. Шумилов обернулся в сторону наспех собранных подмостков. Из темноты в тусклый тёплый свет ламп на эстрадку выбралось нечто совершенно чудесное. Пронзительный тяжелый взгляд из-под низких очерченных бровей, холодность и некоторая отстраненность, сверкающая смоляная копна волос. Дьявольски прекрасная незнакомка. Она нашла глазами стол, за которым сидел Шумилов, и уголки её губ дрогнули в улыбке. Шумилов дёрнулся от неожиданности: ему показалось, что на сцену выплыла ведьма в ослепляющем серебристом наряде. Вася проследил за реакцией приятеля и сально ухмыльнулся:

– Во-о-от, моя… Ща исполнять будет. Официант, неси водки!

– Тебе ведь нельзя, ― на автомате сказал Шумилов.

– Зелёный змий у нас в прошлом, ― резко оборвал его Вася. И подмигнул, кивая в сторону сцены: ― Ну, как тебе?

– Тебе всегда везло с женщинами.

– Что правда, то правда. Чем Полинка хороша: хоть и дура, каких свет не видывал, а впечатление производить горазда. Одни глазищи чего стоят ― дьяволица, не иначе; хлад смертный. А что касается тебя… Баба ты, Шумилов. Ба-ба.

– Нет, не баба. Я просто болен и хочу стать здоровым.

– Болен, значит? Коли болен ― лечись. Больной орган необходимо ампутировать, удалить.

Шумилов поднял голову, изумился:

– То есть как?

– Я уже сказал.

– Что значит ампутировать? Не понимаю.

– В медицинском. Сейчас такое делают. ― Вася оглянулся и, понизив голос, стал излагать: ― Есть у меня на примете один товарищ… Как раз по этим делам. На окраине нашего славного города стоит один интересный институт, там эту услугу оказывают: конечно, пока неофициально, в частном порядке, но главное, что делают! Врачу, базара нет, надо на лапу дать, но как по-другому? Люди оттуда выходят совершенно обновлённые. Разве ты не слышал? На Западе эта практика пользуется серьёзным спросом, а у нас ― из-под полы. Всё бюрократизм проклятый. И скрепы.