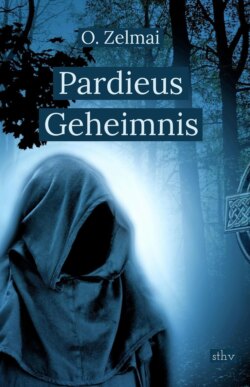

Читать книгу Pardieus Geheimnis - O. Zelmai - Страница 1

ОглавлениеPardieus Geheimnis.

Roman von

O. Zelmai.

Sternthaler-Verlag Basel

Originalausgabe 2019.

Copyright © 2019 by O. Zelmai.

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck verboten.

Erstes Kapitel.

Auf der Wanderschaft.

Es ging bereits auf den Abend zu. Die Schatten wurden länger. Ebenso zog sich auch die staubige Landstraße in die Länge. Noch war es angenehm warm, doch schon bald, wenn die Sonne hinter den bewaldeten Hügeln verschwand, würde es empfindlich kühl werden. Höchste Zeit also, daß Guntrol sich ein Nachtlager suchte. Er war müde, die Füße taten ihm weh, und der allergrößte Teil seiner Abenteuerlust hatte sich auf den staubigen Landstraßen und steinigen Feldwegen rascher abgenützt, als seine Schuhsohlen.

Vor kaum einer Woche erst war er frisch und munter und strotzend vor Tatendrang auf seine Wanderschaft aufgebrochen. Zum ersten Male hatte er die vertrauten Gefilde seines Heimatortes, wo er geboren und aufgewachsen war, verlassen, um sich dem uralten Brauche folgend für drei Jahre auf Wanderschaft zu begeben. Ein bestimmtes Ziel hatte er ursprünglich nicht gehabt, doch war ihm unterwegs zu Ohren gekommen, daß in der Hauptstadt eine neue große Steinbrücke über den Fluß geschlagen werden sollte und daß für diese Arbeit Zimmerleute gesucht würden. Um eine Steinbrücke zu errichten, mußte schließlich zuerst eine hölzerne Hilfsbrücke errichtet werden. Das war zwar kein dauerhaftes Bauwerk, auf das man noch viele Jahre später mit Stolz blicken konnte, aber dennoch eine interessante und ungewöhnliche Herausforderung für einen jungen Zimmermannsgesellen aus der Provinz. Also hatte Guntrol sein Bündel geschnürt, sein Handbeil geschärft und sich die Wanderstiefel angezogen, um nach Westen gen Narbon zu ziehen. Zu Fuß würde er ungefähr vierzehn Tage brauchen. Das hatte er am Anfang geschätzt. Doch nun war er bereits seit einer Woche unterwegs und noch lag weit mehr als die Hälfte des Weges vor ihm. Wenn er nur ein Pferd besäße oder Geld für die Fahrt auf dem Postwagen hätte. Aber beides lag weit jenseits seiner bescheidenen finanziellen Mittel. Darüber hinaus verstieß es eigentlich auch gegen die Tradition, welche streng vorschrieb, daß ein Geselle auf Wanderschaft sich ausschließlich zu Fuß fortzubewegen hatte.

So kam es also, daß er an jenem späten Nachmittag Anfang Mai durch eine Gegend stapfte, die er nur vom Hörensagen kannte. Hier gab es so gut wie nichts. Die wenigen Dörfer waren klein und lagen weit von einander entfernt. Dichte, finstere Wälder bestimmten die Gegend. Das Klima war hier kühl, die Winter lang und rauh und die Böden nicht besonders fruchtbar. Kurz gesagt, die Landwirtschaft war in diesem Teil des Landes wenig ersprießlich. Auf den Straßen begegnete einem den ganzen Tag kaum eine Menschenseele.

Guntrol seufzte und setzte sich am Wegesrand unter einen Baum. Er lehnte seinen Rücken gegen die rauhe Borke des Stammes. Wieso, fragte er sich, war er bloß so geizig gewesen, sich nicht eine gute Landkarte zu kaufen? Aber er war der irrigen Annahme verfallen, daß, wenn er immer auf der Hauptstraße bleibe, er nicht in die Irre gehen könne. Welch ein Irrtum! Tatsächlich hatte er schon seit zwei Tagen keine Ahnung, wo er sich genau befand. Traf er, was selten der Fall war, mal einen Menschen auf der Straße, so erhielt er, je nachdem, wen er fragte, eine andere Auskunft. Es schien ihm fast, als kennten sich nicht einmal die Einheimischen hier aus. Zuletzt hatte er eine ‚Abkürzung’ genommen, die ihm einer wärmstens empfohlen hatte, um dem gefürchteten Monsterwald auszuweichen. Natürlich hatte Guntrol keine Angst vor Ungeheuern – er glaubte nicht einmal wirklich an deren Existenz – und für Notfälle hing sein Handbeil stets griffbereit an seinem Gürtel, doch wozu ein Risiko eingehen? Die Einheimischen hatten bestimmt einen triftigen Grund, jenen Wald zu meiden. Allein im finsteren Wald konnte ein einsamer Wanderer sich leicht verlaufen oder Opfer einer Räuberbande werden. Zwar gab es bei ihm nichts zu rauben. Doch was half ihm das, wenn er zuerst ermordet und erst danach beraubt würde?

Guntrol nahm einen Schluck Wasser aus seiner Feldflasche. Es war lauwarm und schmeckte schal. Betrübt betrachtete er die kümmerlichen Reste seines Proviants: ein Stück Brot, ein Zipfel Rauchwurst und zwei Äpfel waren alles, was er noch in seinem Brotbeutel vorfand. Er nahm einen Apfel heraus und biß hinein. Er schmeckte süß und saftig und erinnerte ihn an Zuhause. Der Apfel stammte von dem großen alten Apfelbaum, der hinter seinem Elternhaus wuchs.

Während er aß, betrachtete er die Umgebung. Die Landstraße führte mitten durch eine trockene, ebene Heidelandschaft, welche nur durch vereinzelte Gruppen von Buschwerk und kleineren Bäumen unterbrochen wurde. In der Ferne erhoben sich einige Hügel; der Horizont wurde von dunklen bewaldeten Berghängen begrenzt. Eigentlich sollte er nicht in Richtung der Berge gehen, sondern sich am Fluß orientieren, aber dieser war leider nirgends auszumachen. Guntrol fürchtete, daß er mindestens eine Tagesreise von seinem Weg abgekommen war. Er warf den Apfelstiel weg und trank noch einen Schluck Wasser. Dann machte er sich wieder auf den Weg.

Nach ungefähr zwei Stunden – es mochte inzwischen gegen sieben Uhr sein – gelangte er in ein winziges Dorf. Es war nicht mehr, als ein Dutzend Häuser und Bauernhöfe, welche entlang der Straße lagen. Der Ort machte einen öden und beinahe verwaisten Eindruck. Doch der Anschein täuschte, denn beim Herannahen gewahrte er einige alte Leute, die vor ihren Häusern auf Bänken oder Stühlen saßen und die letzten wärmenden Strahlen der Abendsonne genossen. Ein paar Köter fingen laut zu kläffen an und kündigten die Ankunft des Wanderers an.

Guntrol sprach den ersten an, den er traf: »Grüß Euch wohl! Wißt Ihr vielleicht eine Herberge für einen Handwerksburschen auf Wanderschaft?«

Der Alte sah ihn verwundert an und rieb sich die rote Nase mit dem Stiel seiner Pfeife. »Eh nun", sagte er. "Das ist ungewöhnlich, daß sich ein Fremder zu uns verirrt. Am Ende des Dorfes, ein Stück weit die Straße runter findet Ihr eine Schenke. Dort werdet ihr ein wohlfeiles Quartier für die Nacht finden. Aber wo wollt Ihr hin? Hier gibt es weit und breit keine Zimmerei.«

»Ich glaube, ich bin vom Weg abgekommen. Eigentlich wollte ich auf die Straße nach Narbon.«

»Da seid Ihr aber in die verkehrte Richtung gegangen. Diese Straße führt Euch geradewegs in den Monsterwald. Den solltet Ihr unbedingt meiden, wenn Euch Euer Leben lieb ist. Erst recht zur Nacht und ganz allein. Schon manche sind am hellichten Tage hinein gegangen und nimmermehr heraus gekommen. Kehrt lieber um und geht zurück nach Brünnau. Dort zweigt die Straße nach Westen ab.«

Guntrol bedankte sich höflich, für die Auskunft und ging weiter in Richtung der Dorfschenke. Aus den Augenwinkel konnte er sehen, daß seine Ankunft nicht unbemerkt geblieben war. Eine Schar Kinder beäugte ihn durch die Gartenhecke und hinter mehr als einem Fenster konnte er einen neugierigen Schatten ausmachen. Es hatte den Anschein als verirrte sich tatsächlich so gut wie nie ein Fremder in dieses Dorf.

Die Dorfschenke lag etwas abseits an einem Bach. Es war ein zweigeschossiges Fachwerkhaus, das schon bessere Zeiten gesehen hatte. Vom Wind und dem Alter ein wenig gebeugt, stand es schief und verwittert in der Landschaft. Das Fachwerk war von solider alter Handwerksarbeit; das erkannte Guntrol auf den ersten Blick. Doch viele Jahre der Vernachlässigung hatten ihre deutlichen Spuren hinterlassen. Die Balken waren rissig und von der Sonne grau gebleicht. Der Verputz hatte Furchen und die Tünche war schon seit längerem nicht mehr erneuert worden. Trotz dieser offensichtlichen Mängel war das Gebäude aber noch immer solide und bot seinen Bewohnern guten Schutz vor Wind und Wetter.

Als Guntrol durch das offene Gatter des ebenfalls in die Jahre gekommenen Gartenzaunes trat, erkannte er die über dem Türstock eingeritzte Jahreszahl. Das Haus war mehr als hundertzwanzig Jahre alt. Auf dieses Alter hätte er es auch ungefähr geschätzt. Die Art, wie die Querstreben mit den Längsträgern verbunden waren, wurde heute nur noch selten angewendet.

Über dem Eingang hing ein bunt bemaltes Holzschild, das in der Luft sachte hin und her schwang. Zum Lustigen Waldschrat stand in roten Buchstaben darauf. Guntrol betrat die Gaststube durch eine dicke, schwere, von Sonne und Regen ausgebleichte Eichentür. In der niedrigen Stube standen ein paar einfache Tische und Holzbänke. An den Wänden hingen Hirschgeweihe, Auf einem langen schmalen Brett standen Zinnkrüge und anderer Zierrat, wie man ihn in Dorfschenken allenthalben vorzufinden pflegte. Viel Kundschaft war nicht da. In einer Ecke saßen drei Bauern beim Bier und unterhielten sich leise. Ihre Unterhaltung verstummte jedoch abrupt, als sie den Neuankömmling bemerkten. Sie drehten sich um und musterten ihn unverhohlen von oben bis unten.

»Grüß Gott!« sagte Guntrol laut. Die Männer erwiderten den Gruß und wandten sich wieder ihrem Gespräch zu. Aus einem Nebenraum erschien eine Frau mittleren Alters. Sie trug ein einfaches braunes Kleid und eine weiße, etwas fleckige Schürze. Ihr ergrautes Haar trug sie zu einem Knoten hochgesteckt.

»Guten Tag, Fremder!« sagte sie. »Was darf es sein?«

»Ich suche ein Nachtlager und eine Kleinigkeit zum Essen.«

»Das sollt Ihr bekommen. Setzt Euch dort hin. Ich will euch gleich die Kammer richten. Ein besonderes Mahl kann ich Euch leider nicht bieten. Aber wenn Ihr eine gute Fleischbrühe, Wurst und Käse nicht verachtet, will ich Euch gleich auftischen.«

»Ja, das soll mir recht sein. Aber zuerst bringt mir bitte ein kühles Bier. Meine Kehle ist ganz ausgedörrt vom Staub der Landstraße«, sagte Guntrol und ließ sich auf die Bank fallen. Er legte seinen Rucksack und den Brotbeutel auf den Boden neben die Bank.

»Das kann ich gut verstehen«, meinte die Wirtin. Sie zapfte einen irdenen Maßkrug frischen Bieres aus dem großen Faß, das hinter dem Schanktisch in der Ecke stand und brachte es Guntrol an den Tisch. »Ich bringe Euch gleich Euer Essen.«

»Ist recht. Ihr braucht Euch nicht zu beeilen. Fürs erste will ich mich daran laben«, sagte Guntrol und schlürfte den Schaum von seinem Bier. Es war frisch und kühl und schmeckte ausgezeichnet. Nach dem langen Fußmarsch war es eine wahre Labsal, seine Kehle damit zu befeuchten. Mit einem tiefen Seufzer stellte Guntrol den Krug ab, wischte sich den Schaum vom Mund und streckte seine müden Beine aus.

»Ihr kommt wohl von weit her?« fragte einer der Bauern am Nebentisch.

»Jawohl, aus dem Apfelland, unten am Sternsee.«

»Das ist ein weiter Weg«, meinte der andere. »Ihr seid sicher auf der Wanderschaft, das sieht man gleich an Eurer Tracht. Aber was führt Euch in unsere einsame Gegend. Hier findet Ihr bestimmt keine Arbeit. Doch wollt Ihr Euch nicht ein wenig zu uns setzen?«

Guntrol nahm das freundliche Angebot dankend an und setzte sich mit seinem Krug zu den dreien an den Tisch. Es währte nicht lange und sie waren in ein Gespräch vertieft. Guntrol berichtete von seinen Plänen. Die Bauern waren begierig, Neuigkeiten aus dem Apfelland zu erfahren. Da so selten Fremde in ihr Dorf kamen und sie außer an Markttagen oder wenn ein Volksfest in der nächsten Stadt abgehalten wurde, nicht von ihren Höfen fortgingen, waren sie an Nachrichten und Neuigkeiten aus dem Rest der Welt sehr interessiert. Guntrol berichtete bereitwillig alles, was er wußte und was er auf seiner Wanderschaft erfahren hatte. Derweil brachte die Wirtin das Essen. Guntrol mußte seine Erzählung unterbrechen. Er war schon den ganzen Tag mit leerem Magen herumgelaufen, doch jetzt, da ihm der Duft der heißen Fleischsuppe in die Nase stieg, merkte er erst, wie hungrig er wirklich war.

Nachdem er sich gesättigt hatte, lehnte er sich müde und zufrieden zurück. Die Wirtin war inzwischen nach oben gegangen, um die Schlafkammer zu richten. »Ich habe Euch die kleine Kammer hinten links am Ende des Ganges gemacht«, sagte sie, als sie zurückkehrte.

Die drei Bauern bezahlten ihre Zeche und verabschiedeten sich. Draußen wurde es schon dämmrig. »Ja, der Tag ist nun auch vorüber«, sagte die Wirtin erleichtert während sie die leeren Bierkrüge einsammelte. »Bald muß mein Mann nach Hause kommen. Er war heute in der Stadt und hat Braugerste gekauft. Hoffentlich schafft er es noch vor Einbruch der Nacht nach Hause. Ich habe immer ein ungutes Gefühl, wenn er Nachts auf der Straße ist. Die Zeiten sind nicht mehr wie früher.« Mit ‚Stadt’ meinte sie einen ungefähr zwanzig Kilometer entfernten Marktflecken, an dem Guntrol am Vormittag vorbeigekommen war.

»Wollt Ihr noch ein Bier?« fragte die Wirtin.

»Nein, danke. Ich denke, ich gehe gleich schlafen.«

»Ja, Ihr seht wirklich müde aus. Ihr könnt Euch hinter dem Haus am Brunnen waschen. Wir haben eine eigene Quelle. Ich kann Euch auch etwas Wasser heiß machen.«

»Habt Dank, das ist sehr freundlich«, sagte Guntrol und packte seine Sachen zusammen. Kaum hatte er sich von der Bank erhoben, war draußen auf der Straße ein Lärmen zu vernehmen. Es war das Geräusch eines schweren Wagens und das Klappern von Pferdehufen.

»Das wird mein Mann sein«, sagte die Wirtin erleichtert. »Aber wen bringt er da mit?« Kurz darauf wurde die Tür aufgestoßen. Herein trat ein Mann von ungefähr fünfzig Jahren. Seiner Kleidung nach zu schließen, handelte es sich um den Herrn des Hauses. "Grüß dich, Hemmo!" sagte die Wirtin.

»Guten Abend, Risa! Schau, ich bringe hohe Gäste mit! Hol die Magd und den Knecht. Laß den Herd anfeuern und hole den besten Wein aus dem Keller.« Er sprach laut und sichtlich aufgeregt. »Bitte, Herren! Tretet ein. Ich will Euch mit allem, was mein bescheidenes Haus zu bieten hat, zu Diensten sein. – Risa, sag der Magd, sie soll die Kammern für die Nacht richten.«

Von draußen hörte man mehrere Stimmen. Eine davon gehörte der Magd, die anderen konnte man kaum verstehen. Guntrol reckte den Kopf nach der Tür, um zu sehen, was für edle Herren zu dieser Stunde hier einzukehren beabsichtigten.

»Los, Bursche! Führe die Pferde in den Stall. Und reibe sie mir ja gründlich trocken«, rief der Wirt durch die weit offen stehende Tür. Er trat zur Seite, denn im Türrahmen erschien eine groß gewachsene Gestalt. Es war ein Ritter des Königs. Auf seinem blank polierten Brustharnisch trug er das königliche Adler-Wappen von Zerwan. Gleich nach ihm betraten zwei weitere Ritter, ebenfalls mit prächtigem Brustharnisch und dunkelgrünem Wams bekleidet, die Gaststube. In ihrem Gefolge befanden sich zwei weitere Männer: ein größerer stattlicher und ein kleinerer eher etwas schmächtigerer. Beide waren sie mit langen grauen Reisemänteln angetan. Sie hatten die Kapuzen ihrer Mäntel übergezogen, so daß Guntrol ihre Gesichter nicht erkennen konnte. Der kleinere trug einen langen, mannshohen Stab, an dessen oberen Ende ein silberner Ring angebracht war. An dem Ring waren wiederum drei weitere, etwas kleinere Ringe eingefädelt, welche in der Mitte jeweils mit einer kleinen Kugel besetzt waren. Das untere Ende des Stabes war mit Eisen beschlagen. Der Stab selbst bestand aus schwarzem Holz. Das konnte nur ein Schamane oder Magier sein, dachte Guntrol verwundert. Was hatte ein heiliger Mann mit Rittern des Königs in einer abgelegenen Dorfschenke zu schaffen? Der andere Kapuzenmann war kein Schamane. Er sah mehr wie ein hoher Beamter aus. Unter dem Arm trug er eine abgewetzte Ledertasche, welche mit dem Wappen der königlichen Reichskanzlei, einem schwarzen gekrönten Adler auf goldenem Grund, sowie drei roten Sternen, verziert war. An der rechten Hand blitzte ein goldener Siegelring auf. Ohne Zweifel handelte es sich hierbei um einen königlichen Herold. Guntrol staunte nicht schlecht beim Anblick dieser hochkarätigen Reisegesellschaft. Ein Herold, ein Magier und gleich drei Ritter als Eskorte.

Die Ritter schauten sich prüfend in der Gaststube um. Guntrol sah sich von scharfen Blicken gemustert. Der erste Ritter begab sich sogleich zum Hinterausgang, der andere warf einen Blick in die Küche und der dritte stieg die Treppe zum Obergeschoß hinauf. Hemmo, der Wirt war ganz aufgeregt. Er lief hin und her, brachte Lampen, trug Weinkelche herbei, wischte Tisch und Stühle ab. Dabei gab er unablässig Anweisungen an seine Frau und die Magd.

»Bitte sehr, Edle Herrschaften! Nehmt Platz.« Ich will Euch gleich einschenken. Meine Frau wird Euch etwas zu essen bringen. Leider sind wir auf so hohe Gäste nicht eingerichtet, und noch dazu zu solch später Stunde. Aber eine gute heiße Suppe und Schinken und Käse sollt Ihr haben. Oder möchtet Ihr lieber einen Eierkuchen?«

»Bemüht Euch nicht weiter, Herr Wirt!« sagte der Herold. Er hatte eine leise Stimme, doch seine Aussprache war klar und präzise. »Wir brauchen nur ein Lager für die Nacht und ein einfaches Mahl. Morgen werden wir in aller Frühe weiter reisen.«

Die drei Ritter kehrten fast gleichzeitig von ihrer Inspektion zurück. »Alles in Ordnung«, sagte der Anführer leise. »Wie viele Personen gehören zu Eurer Wirtschaft?« fragte er den Wirt. Dieser machte ein leicht verlegenes Gesicht und antwortete: »Wir haben nicht viele Gäste hier. Zur Zeit sind meine Frau und ich allein, außerdem haben wir noch die Magd und einen Knecht, der den Stall versorgt und die grobe Arbeit verrichtet. Wir haben auch einen Sohn, aber der ist mit unserem Vieh auf den Markt in die Stadt gefahren. Wir erwarten ihn erst in ein oder zwei Tagen zurück.«

»Das ist gut so. Schlafen der Knecht und die Magd auch hier im Haus?«

»Ja, sie haben ihre Kammern ganz oben unter dem Dach.«

»Gut. Heute Nacht soll keiner das Haus verlassen. Und niemand soll etwas von unserer Anwesenheit hier erfahren. Wir sind im Auftrag der Regierung unterwegs. Habt ihr verstanden?« Der Wirt nickte ehrfürchtig. Der Ritter setzte sich auf einen Schemel und sah zu Guntrol herüber. »Wer ist das?«

»Nur ein reisender Handwerksgeselle.« Die Wirtin, die gerade die Treppe herunter kam, unterbrach ihn: »Was soll ich machen? Wir haben doch nur drei Kammern. Und in der dritten schläft bereits der junge Mann.« Der Wirt machte ein säuerliches Gesicht und kratzte sich am Kopf. »Ei, was machen wir da?«

»Das ist kein Problem. Es macht mir nichts aus, das Zimmer mit dem Burschen zu teilen«, sagte der Schamane, der bislang schweigend neben der Tür im Schatten gestanden war. Guntrol konnte sein Gesicht nicht erkennen, da er den Kopf zur Seite gewandt hielt und das Gesicht obendrein durch die Kapuze des Mantels verhüllt wurde. Unter dem offenen Mantel trug der Mann ein langes blaues Gewand und darüber eine gelbe Weste, die mit allerlei magischen Symbolen und Schriftzeichen bestickt war. Außer dem Stab trug er einen Beutel und eine Reisetasche an einem ledernen Schulterriemen. Ein kleines Ledersäckchen, ähnlich einem Geldbeutel, hing an seinem Gürtel, ebenso wie ein kleines Messer mit Hirschhorngriff in einer Lederscheide.

Irgendwie kam ihm der Mann bekannt vor, was eigentlich nicht sein konnte. Vielleicht war es seine Stimme, die ihn unbewußt an jemanden aus seiner Heimat erinnerte. Doch im Augenblick konnte er sie keiner ihm bekannten Person zuordnen.

Der Wirt warf stumm einen fragenden Blick auf Guntrol. Dieser nickte und sagte: »Mir soll es recht sein. Mit einem Heiligen Mann im Zimmer und königlichen Rittern unter einem Dach fühle ich mich sicher und geborgen, wie sonst nicht.«

Der erste Ritter – er war ein wenig älter als die anderen beiden und schien der Anführer der Truppe zu sein – trat zu dem Schamanen und sprach ihm flüsternd einige Worte ins Ohr. Der andere nickte schweigend.

»Nun, Ihr seid bestimmt müde von eurer Reise und wollt Euch zur Ruhe begeben«, sagte der erste Ritter; und das war nicht als Frage ausgesprochen. Guntrol nickte stumm. Was hätte er auch einem Ritter des Königs entgegnen sollen? Er nahm seine Sachen und ging zur Treppe. Bevor er die Schankstube verließ, verbeugte er sich ehrerbietig vor dem Herold.

In der kleinen Schlafkammer, die ganz am Ende des Ganges lag, brannte bereits eine kleine Öllampe. Sie stand auf einem niedrigen Tisch vor dem Fenster und tauchte den Raum in ein mildes gelbliches Licht. Außer dem kleinen Tisch befanden sich zwei einfache schmale Betten, nebst Nachtkästlein, sowie zwei schlichte Stühle mit gerader Rückenlehne als einzige Möblierung in dem Raum. Die Betten waren frisch bezogen und aufgedeckt. Sie sahen sauber und einladend aus.

Guntrol setzte sich auf das Bett, das in der Nähe des Fensters stand. Es war angenehm weich, viel weicher, als er es erwartet hatte und es für einen billigen Dorfgasthof wie diesen üblich war. Er schnürte seinen Rucksack auf und holte sein Waschzeug hervor. Von dem versprochenen warmen Wasser war nichts zu sehen. Wahrscheinlich hatte die Wirtin es in dem Trubel vergessen. So würde er sich eben im Hof mit kaltem Wasser aus der Quelle waschen müssen. Doch das war er gewöhnt.

Die Sonne war inzwischen ganz untergegangen, aber es war noch nicht ganz dunkel geworden; noch glühte ein blasser Schimmer am Himmel. Guntrol nahm die schmale Holzstiege, die am Ende des Ganges hinunter führte. Sie endete in einem kleinen Gang zwischen Küche und Gaststube. Gegenüber der Küche lag die Wohnstube der Wirtsleute, daneben befand sich die Hintertür zum Hof. Die Tür zur Gaststube war nur angelehnt. Durch den Spalt fiel ein Streifen Licht auf den Gang. Guntrol blieb einen Augenblick davor stehen. Er vernahm einige gedämpfte Stimmen, konnte aber nicht verstehen, was drinnen gesprochen wurde. Das leise Klappern von Besteck und Geschirr verriet ihm jedoch, daß die Herrschaften gerade ihr Abendbrot einnahmen.

Auf einmal wurde unversehens die Küchentür aufgestoßen. Guntrol sprang erschrocken zur Seite. Beinahe wäre die Wirtin in ihn hinein gelaufen. Sie trug ein großes Tablett, auf dem dicke Scheiben von saftigem Schinken, Speck und verschiedenen Sorten Käse angerichtet waren. »Wah! Ihr habt mich vielleicht erschreckt!« rief sie.

»Entschuldigt, ich wollte mich gerade auf dem Hof waschen gehen.«

»Ach so. Ich habe auf dem Herd einen großen Kessel mit kochendem Wasser stehen. Ihr könnt Euch gerne davon nehmen, wenn es Euch nichts ausmacht, Euch selbst zu behelfen. Aber ich habe gerade mit den Herrschaften zu tun.«

»Kümmert Euch nicht um mich. Ich komme schon zurecht«, meinte Guntrol. Er nahm sich einen Eimer und betrat die Küche. Auf einem großen gußeisernen Herd, größer als er je einen gesehen hatte – was nichts heißen mochte, denn in viele Küchen hatte er zuvor nicht hinein geschaut – stand ein großer Topf. Guntrol schöpfte etwas von dem brodelnden Wasser in seinen Eimer. Dann ging er hinaus auf den Hof, wo er Brunnenwasser hinzu fügte, bis sich eine angenehme Temperatur einstellte. Mit dem warmen Wasser wusch er sich und putzte die Zähne.

Während er sich abtrocknete, durchzuckte ihn auf einmal ein Gedanke. »Lagrange!« sagte er halblaut zu sich.

»Du hast mich also erkannt«, sagte eine Stimme hinter ihm. Erschrocken fuhr er herum. In der Tür stand der Schamane, der kein anderer war, als Lagrange, Guntrols Freund und Spielgefährte aus Kindertagen.

»Mensch, dich hätte ich wirklich nicht erkannt. Schon gar nicht in dieser Verkleidung«, rief Guntrol.

»Das ist keine Verkleidung«, erwiderte Lagrange sanft.

»Du… du bist also wirklich ein Zauberer geworden?« Guntrol runzelte die Stirn. »Erinnerst du dich noch, wie wir damals gewerweißt haben, ob du vielleicht ein Lehrer oder ein Magier werden würdest?«

»Ja, das ist so lange her. Und du wolltest entweder ein Ritter oder ein Seefahrer werden. Und wie ich sehe, bist du keines von beiden, sondern ein biederer, ehrlicher Zimmermann geworden. »Komm, laß uns reingehen und zusammen etwas trinken. Wir haben so viel zu bereden«, schlug Guntrol vor. Lagrange aber schüttelte den Kopf. »Nein, gehen wir lieber hinauf. Da sind wir ungestört.«

»Das soll mir recht sein. Ich mag diese finster dreinschauenden Kerle dort in der Gaststube eh nicht besonders leiden. Wie kommst du überhaupt zu denen?«

»Das ist eine lange Geschichte«, sagte Lagrange. »Geh schon mal voraus. Ich will uns einen Schlummertrunk besorgen.«

Wenig später saßen sie im Schein der Ölfunzel und Lagranges Kerze, die er mit einem Krug Wein und zwei Bechern herauf gebracht hatte, auf ihrem Zimmer. »Laß uns auf die guten alten Zeiten anstoßen«, schlug Guntrol vor und erhob seinen Becher.

»Auf die alten Zeiten und die Zukunft«, sagte Lagrange und stieß seinen Becher gegen Guntrols. Das Steingut erzeugte keinen schönen Klang, doch die wenigen guten Zinnbecher waren den vornehmeren Gästen vorbehalten.

»Ja, das sind jetzt gute fünf Jahre, daß du unser schönes Apfelland verlassen hast«, sagte Guntrol. »Wohin hat es dich verschlagen?«

»Ich zog mit den Eltern nach Lorstadt. Dort habe ich die Schule besucht. Dann traf ich Meister Pardieu. Er hielt ein paar Vorträge an der Schule, die er einst selbst besucht hatte. Da wurde mir klar, was meine Bestimmung sei. Es gelang mir, sein Schüler zu werden. Es vergingen drei harte, aber wunderbare Lehrjahre. Vor sieben Monaten habe ich schließlich die erste Weihe erhalten. Eigentlich sollte ich in diesem Sommer die zweite empfangen, aber dann…« er brach ab.

»Was ist passiert?«

»Der Meister ist verschwunden.«

»Was heißt verschwunden?«

»Er begab sich, wie es seine Angewohnheit ist, zur Meditation auf den Krawang. Das ist ein kleiner Berg, eigentlich mehr ein Hügel, ganz in der Nähe des Klosters. Doch von dort kehrte er nicht wieder. Wir machten uns alle große Sorgen. Trotz einer groß angelegten Suche, an der sich sämtliche Schüler und Brüder seines Ordens beteiligten, gelang es nicht, auch nur die kleinste Spur von ihm zu finden. Die Gegend ist ziemlich übersichtlich. Es gibt keine wilden Tiere, keine Räuberbanden oder andere Gefahren. Abgesehen davon würde sich doch keiner an einem Magier vergreifen. Wir haben alle Leute, alle Bauern auf den umliegenden Höfen, überhaupt jeden in der Umgebung gefragt, doch keiner hat den Meister gesehen, oder irgend eine verdächtige Beobachtung gemacht.«

»Das ist ja schrecklich!«

»Es ist, als habe der Erdboden den Meister verschluckt. Und das brachte mich zu der Erkenntnis, daß er absichtlich verschwunden sein muß. Er mußte einen triftigen Grund haben, plötzlich und ohne Vorwarnung von der Bildfläche zu verschwinden. Ich blieb noch rund drei Monate im Kloster, weil ich hoffte, der Meister würde heimkehren und alles aufklären, sobald er seine Geschäfte besorgt hätte. Doch bis zum heutigen Tage habe ich ihn nimmermehr gesehen, noch eine Nachricht von ihm erhalten. Also beschloß ich, mich selbst auf die Suche zu machen.« Lagrange machte ein bekümmertes Gesicht und nahm einen großen Schluck aus seinem Becher.

»Das ist vielleicht eine rätselhafte Geschichte«, sagte Guntrol. »Ist Pardieu nicht einer der legendären Magier, die zum Rat der Weisen gehören?«

»Woher weißt du das?« staunte Lagrange. »Du hast recht. Doch auch auf Seiten der Regierung weiß keiner etwas über seinen Verbleib. Selbst der König ist in großer Sorge. Jedoch… Ich weiß nicht, wie es sagen soll. Ich kann mich des Eindruckes nicht erwehren, als wüßten sie dort etwas, daß sie uns nicht sagen wollten.«

»Und die Regierungsleute dort unten?« Guntrol deutete mit dem Kopf in Richtung Tür.

»Die haben mich vor fünf Tagen engagiert, sie auf einer Reise in die Hauptstadt zu begleiten.« Lagrange wog seinen Kopf bedächtig hin und her. »Ich darf eigentlich nicht darüber sprechen. Doch ich will dir das Geheimnis anvertrauen: Die haben etwas in ihrem Besitz, das sehr kostbar sein muß, und vor dem sie zugleich eine Wahnsinnsangst haben.«

»Was denn?«

»Das haben sie mir nicht gesagt. Man sollte doch eigentlich annehmen, daß ein königlicher Herold und drei erfahrene Ritter der Leibgarde vor gar nichts Angst hätten, schon gar nicht in einer so friedlichen Gegend wie dieser. Aber ich kann die Sorge in ihren Gesichtern lesen.«

»So sicher scheint mir die Gegend hier aber nicht zu sein«, sagte Guntrol. »Hast du nichts von dem berüchtigten Monsterwald gehört, der sich nur wenige Meilen von hier erstreckt?«

»Mein lieber Guntrol, es gibt Gefahren, die sind viel schrecklicher als jedes Ungeheuer«, sagte Lagrange und runzelte die Stirn. »Aber sag mal, was führt dich in dieses Dorf?«

»Ich bin ebenfalls auf dem Weg in die Hauptstadt. Ich suche dort eine Anstellung beim Brückenbau. Aber leider habe ich mich ein wenig… äh… verlaufen«, sagte er leise. Lagrange lachte und sprach: »Du bist also Zimmermann geworden, wie dein Großvater. Geschickt im Basteln warst du schon immer gewesen. Ich weiß noch, wie du deinem Vater geholfen hast, ein Baumhaus für die Jungs vom Mühlenbach zu bauen. Am Ende hast du es fast ganz allein gebaut. Wie geht es deinem Vater?«

»Er ist vor zwei Jahren gestorben. Beim Holzfällen, brach ein Ast ab und hat ihn erschlagen«, sagte Guntrol leise.

»Das tut mir leid, Guntrol«, sagte Lagrange betroffen.

»Ich wollte eigentlich zu Hause bei der Mutter bleiben, aber sie bestand darauf, daß ich ein Handwerk erlerne und in die Welt hinaus gehe. Der Onkel kümmert sich ein bißchen um sie und den Hof. Außerdem hat sie noch Gunni. Der ist inzwischen ziemlich groß geworden.«

»Dein kleiner Bruder, der immer so blaß und schmächtig war? Und der dir immer hinterher gelaufen ist? Das ging dir gewaltig auf die Nerven.«

Guntrol seufzte leise. »Heute tut es mir leid, daß ich nicht netter zu ihm gewesen war. Aber inzwischen ist er fast größer als ich. Am Ende wird er mich bestimmt um mindestens zwei Zoll überrunden.«

»Du vermißt ihn und dein Zuhause, nicht?«

»Ach was! Ich bin doch erst ein paar Tage weg«, brummte Guntrol verdrießlich. Doch Lagrage hatte natürlich voll ins Schwarze getroffen. Ja, er vermißte sein Zuhause schon nach nur einer Woche. Ausgerechnet er, der immer von Abenteuern in der Ferne geträumt hatte, der die Enge und Beschaulichkeit des Apfellandes gegen die Weite Welt hatte tauschen wollen. Er wollte dorthin, wo die Geschichten spielten, denen er schon als kleiner Junge am Feuer gelauscht hatte, wenn die Erwachsenen sich unterhielten oder wenn fahrende Händler von den Wundern ferner Länder berichteten.

»Laß uns jetzt schlafen gehen«, schlug Lagrange vor. Die anderen kommen auch gerade herauf. Auf der Treppe und im Gang waren Schritte von schweren Stiefeln zu vernehmen. Ein paar Worte wurden gewechselt, dann hörte man das Knarren der Zimmertüren auf dem schmalen Gang. Allmählich wurde es still in dem alten Wirtshaus. Lagranges Kerzenstummel war fast ganz herabgebrannt. Guntrol zog sich aus und legte sich ins Bett. Das Gefühl der weichen, kühlen Laken war herrlich angenehm. Lagrange blies das Licht aus und legte sich ebenfalls in sein Bett.

»Weißt du Lagrange, es tut gut, wenn man so weit von Zuhause einen alten Freund trifft. Das ist fast wie in alten Zeiten.«

»Gute Nacht, Guntrol!« sagte Lagrange und gähnte. Er drehte sich auf die Seite. Ach, Guntrol! dachte er. Wie ich dich beneide. Wo immer du hingehen magst, erwartet dich dein glückliches Apfelland zu Hause. Er schloß die Augen, und obgleich er manch schweren Gedanken in seinem Herzen bewegte, war auch er so müde, daß er schon bald darauf fest einschlief.

Im Gegensatz zu Lagrange hatte Guntrol keinen leichten Schlaf. Er wälzte sich noch lange hin und her, obwohl er hundemüde war. Dabei hatte er doch gar keinen Grund, nervös zu sein. Er hatte seinen besten Freund aus alten Zeiten wieder gefunden. Vielleicht könnten sie ihre Reise gemeinsam bis in die Hauptstadt unternehmen. Und auch dieser unheimliche Monsterwald ging ihm nicht aus dem Sinn. Diese und andere Gedanken wälzte er noch bis nach Mitternacht. Dann endlich schlief auch Guntrol ein.

Als er aufwachte, schien die Sonne bereits zum Fenster hinein. Eine frische, kühle, würzige Morgenluft zog durch die Stube. Lagrange war schon aufgestanden und hatte das Fenster aufgemacht.

»Habe ich dich geweckt? fragte er. Guntrol grunzte etwas unverständliches und rieb sich den Schlaf aus den Augen.

»Wir reisen gleich ab«, sagte Lagrange.

»Kann ich vielleicht mit euch mitkommen?«

Lagrange schüttelte den Kopf. »Ich fürchte, das wird den Herren nicht recht sein. Außerdem hast du gar kein Pferd.« Das stimmte. Daran hatte Guntrol gar nicht gedacht.

»Mach nicht so ein Gesicht! Ich gebe dir meine Karte, damit du dich nicht wieder verläufst.« Guntrol verzog mißmutig das Gesicht.

»Weißt du was? Wir treffen uns in Narbon. Auf dem Großen Platz vor dem Haupttor des Königspalastes. Ich werde jeden Tag zu Mittagsstunde dort sein.«

»Ist gut, Lagrange. Ich wünsche dir eine gute Reise. Kommt heil durch den Monsterwald.«

»Danke! Ich lasse dir auch ein bißchen geweihtes Salz da. Damit kannst du die Monster und Dämonen vertreiben, wenn sie zudringlich werden sollten.«

»Wenigstens können sie mich damit gut würzen, bevor sie mich auffressen«, brummte Guntrol schmunzelnd und zog die Wolldecke bis zum Kinn hoch.

Zweites Kapitel.

Der Monsterwald.

Als Guntrol endlich aufstand, war es schon nach acht Uhr. Auf dem Tisch in der Schlafkammer lag ein kleiner Beutel. Er enthielt eine Handvoll Salz und einen Talisman. Daneben lag ein zusammengerolltes Papier. Es war eine einfache, aber hinreichend genaue Landkarte der nördlichen Hälfte von Zerwan. Alle wichtigen Wege und Straßen waren verzeichnet und der kürzeste Weg nach Narbon, der Hauptstadt des Landes, war unverkennbar mit roter Tinte markiert. »So blöde bin ich auch wieder nicht«, murmelte Guntrol und faltete die Karte zusammen. Er nahm den Beutel mit dem Salz und dem Talisman aus Jade und mußte dabei unwillkürlich lächeln. Er glaubte nicht an diesen Hokuspokus. Trotzdem steckte er den Talisman in seine Hosentasche und verstaute den Beutel in seinem Rucksack.

Da er Hunger hatte, begab er sich nach unten, in der Hoffnung auf ein herzhaftes Bauernfrühstück zu treffen. Jedoch fand er die Gaststube verwaist vor. Nachdem er eine Zeitlang vergeblich gewartet hatte, machte er sich auf die Suche nach den Wirtsleuten. Er fand die Wirtin schließlich in der kleinen Stube gegenüber der Küche. Sie brachte ihm ein Frühstück in die Gaststube. Auch einen halben Laib Brot und eine Wurst packte sie ihm als Wegzehrung ein.

»Ich danke Euch sehr, werte Frau! Was bin ich Euch schuldig«, fragte Guntrol, nachdem er sein ausgiebiges Frühstück beendet hatte.

»Nichts. Euer Freund hat Eure Zeche bereits heute Morgen beglichen.«

»Dann habt vielen Dank für die gute Bewirtung«, sagte Guntrol und wollte soeben sein Bündel umschnallen, als die Wirtsfrau ihn zurück hielt: »Einen Augenblick! Ich hätte es fast vergessen. Euer Freund bat mich noch, Euch etwas auszurichten. Er sagte, Ihr solltet auf keinen Fall den Weg durch den Wald nehmen, sondern lieber auf der nördlichen Straße über Zerob gehen.«

»Dieser Monsterwald, ist er so gefährlich?«

»Ich war noch nie dort und die Leute aus der Gegend, die ich kenne, auch nicht. Alle meiden ihn schon seit je her.«

»Dann gibt es da tatsächlich menschenfressende Ungeheuer?«

»Ich weiß es nicht. Ob Monster oder Verbrecher, geheuer ist es dort alleweil nicht. Vor ein paar Jahren flüchtete sich eine gefürchtete Räuberbande in den Monsterwald. Sie wurde nie wieder gesehen. Man fand später nur noch zwei herrenlose, völlig zerschundene Pferde. Wer weiß, vielleicht haben sie sich im Schutze der Nacht davon gemacht. Die Leute erzählen viel an langen Winterabenden. Ich kenne zwei Burschen aus dem Nachbarort. Die haben sich mal ein kleines Stück in den Wald hinein gewagt. Aber lange haben sie es da nicht ausgehalten. Selbst am hellen Tag dringt kaum ein Sonnenstrahl auf den Boden. Es herrscht eine unheimliche Stille. Die Bäume stehen so dicht, daß man nicht weit sehen kann. Wenn man den Weg verläßt, verirrt man sich, und in der Nacht fallen dann die Monster und Dömonen über die Wanderer her." Bei den letzten Worten senkte sie die Stimme. Guntrol spürte, ein leises Kribbeln im Bauch.

»Ist der Weg durch den Wald weit?« fragte er.

»Wenn Ihr morgens losgeht, und nicht säumt, könnt ihr am Nachmittag bereits wieder draußen sein. Der Weg auf der Straße über Zerob ist fast doppelt so lang. Doch ich würde auf jeden Fall den weiteren, aber sichereren Weg wählen.«

»Ja, das werde ich auch«, sagte Guntrol. Er verabschiedete sich von der freundlichen Wirtin und trat hinaus in die helle Morgensonne. Noch war es ziemlich frisch, aber der Himmel war klar und der Tag versprach angenehm warm und sonnig zu werden. Die frische Luft, das lustige Zwitschern der Vögel und der Duft nach frischem Gras und Frühlingsblumen vertrieben bald alle düsteren Gedanken an Monster, Teufel und Räuberbanden. Guntrol schritt zügig voran. Die Aussicht, bald nach Narbon zu gelangen und seinen Freund Lagrange zu treffen, ließ ihn unwillkürlich schneller gehen. Er war so wohlgemut, daß er eine Melodie vor sich hin pfiff. Bald hatte er das Dorf und die letzten verstreut liegenden Höfe hinter sich gelassen. Der Weg führte über grüne Wiesen und Weideflächen, vorbei an sanft geschwungenen Hügeln und fröhlich murmelnden Bächen voller glitzernder Fische.

Nach einer guten Stunde konnte er zum ersten Male den Monsterwald in der Ferne erblicken. Dieser Wald schien viel grüner und finsterer, als die Wälder auf den anderen Hügeln in der Umgebung. Von Guntrols Standort aus wirkte er freilich noch nicht sonderlich geheimnisvoll oder bedrohlich. Es war ein Wald wie jeder andere auch, nur daß er eine etwas ungewöhnliche Färbung besaß.

Bald darauf gelangte Guntrol an eine Weggabelung. Geradeaus führte der Weg nach Pfeilburg, mitten durch den Monsterwald. Links bog die Straße nach Zerob ab. Über Pfeilburg könnte er gute zwei Tage sparen. Außerdem könnte er dort vielleicht eine kleine Arbeit finden, um seine Reisekasse wieder aufzufüllen. Über Zerob wußte er nichts, außer daß es eine kleine Stadt war, die gern von Händlern auf der Durchreise besucht wurde. Dort gab es zahlreiche Herbergen und Gasthäuser.

Die Straße nach Zerob war dementsprechend gut ausgebaut. Tiefe Fahrrinnen zeugten von den vielen schweren Wagen und Karren der Händler und Bauern, die ihre Erzeugnisse in Zerob auf den Markt brachten. Der Weg nach Pfeilburg, der durch den Monsterwald führte, war nur ein etwas breiterer Feldweg, schon halb von Gras und Unkraut überwuchert. Wenn er nicht einmal im Jahr instandgesetzt würde, wäre er schon längst zugewachsen. Die Kaufleute von Pfeilburg ließen sich diese Arbeit gerne eine hübsche Summe Geldes kosten, welches sie bei den Bauen der umliegenden Dörfer und den Handwerkern in der Region wieder eintrieben, da diese ihre Erzeugnisse auch nach Pfeilburg auf den Markt brachten. Insbesondere frische, leicht verderbliche Ware konnte nur in Pfeilburg verkauft werden. Außerdem waren dort höhere Preise zu erzielen, da die Konkurrenz der Händler nicht so groß wie in Zerob war. Die Ländereien in dieser Gegend gehörten der Stadt Pfeilburg, welche als Lehensherrin auch die Steuerhoheit besaß.

Guntrol zögerte. Die Aussicht, ganz allein durch den berüchtigten Monsterwald zu marschieren, hatte wenig verlockendes an sich. Auf der anderen Seite müßte er nach Zerob einen großen Umweg machen, hätte kaum eine Möglichkeit, Geld zu verdienen und müßte unterwegs noch irgendwo übernachten. Aber der Monsterwald… Auch Lagrange hatte ihn ausdrücklich davor gewarnt.

»Guntrol, du Hasenfuß! Wolltest doch hinaus in die Welt und Abenteuer erleben. Und jetzt kneiffst du bei der ersten Gelegenheit!« sprach er ärgerlich zu sich selbst. Er schüttelte den Kopf. Die Sonne stach vom Himmel. Heute würde es ziemlich heiß werden. Im Wald wäre es dagegen angenehm kühl. Und wenn er zügig marschierte, könnte er schon am Nachmittag wieder heraus sein, und am Abend in Pfeilburg Quartier beziehen.

»Auf geht’s! Ich fürchte mich nicht!« sprach er mit frischen Mute und schlug den grasbewachsenen Weg ein.

Keine halbe Stunde darauf befand er sich im Monsterwald. Es war, als wäre er durch eine Tür hindurch getreten. Eben noch hatte er sich auf einem heißen sonnenbeschienenen Feldweg befunden, und mit einem Male stand er im finstersten Wald. Schon wenige Schritte nachdem er die ersten Büsche und Bäume am Waldrand hinter sich gelassen hatte, herrschte trübes, gräuliches Dämmerlicht. Guntrol holte tief Luft. Hier war es nicht angenehm kühl, hier begann er regelrecht zu frösteln. Er knöpfte seine Jacke zu und schüttelte unwillig den Kopf. So leicht wollte er sich nicht von seiner Einbildung an der Nase herumführen lassen. Wenigstens war es nicht totenstill, wie die Wirtin es erzählt hatte. Im Gegenteil, die Vögel machten einen richtigen Lärm. Fast klang es, als beschwerten sie sich über den Eindringling. Irgendwo klopfte ein unsichtbarer Specht, und im Unterholz huschte ein Eichhörnchen vorbei.

Alles in Ordnung, dachte Guntrol erleichtert. Hier gab es nichts, wovor er sich fürchten mußte. Der Weg war im Wald nicht mehr so breit, wie vorher, aber immer noch gut zu erkennen. Ab und zu konnte Guntrol sogar einen frischen Hufabdruck auf dem weichen Boden ausmachen. Ob er von Lagrange und seinen Gefährten stammte? Da der Trupp beritten war, mußte er mindestens zwei, vielleicht sogar drei Stunden Vorsprung haben. Guntrol ging weiter. Es schien ihm, als würde der Wald allmählich dichter und auch etwas finsterer. Er schaute nach oben. Die Baumkronen waren so dicht, daß er kaum die hoch stehende Sonne ausmachen konnte. Links und rechts des Weges sah er nur eine Wand aus Baumstämmen. Es gab kaum Unterholz, was bei den schlechten Lichtverhältnissen am Boden nicht weiter verwunderlich war. Hin und wieder lagen halb verrottete Stämme am Boden, aus denen riesige tellergroße Pilze wuchsen. Ein bißchen gruselig wurde es Guntrol schon zumute, doch er zwang sich, an etwas anderes zu denken.

Nach einer Weile blieb er stehen und lauschte. Das Vogelgezwitscher war verstummt. Außer dem leisen Rauschen des Blattwerks konnte Guntrol nur ein lautes und heftiges Pochen vernehmen. Und dieses Pochen war sein eigenes Herz. »Jetzt reiß dich zusammen!« schalt er sich. Doch seine Stimme hatte einen sonderbaren Klang. Er begann zu laufen. Aber je schneller er lief, desto enger wurde der Wald. Die Bäume schienen näher zu rücken. Guntrol lief noch geschwinder. Der Weg stieg allmählich an und Guntrol ging langsam die Puste aus. Er wurde etwas langsamer. Bei einem großen Felsen, um den der Pfad einen Bogen machte, blieb er endlich stehen. Schnaufend lehnte er sich gegen den kalten, von dichten, feuchten Moospolstern überwachsenen Stein. Er sah sich um. Niemand war zu sehen; kein Mensch, kein Tier, auch kein Ungeheuer. Das Laufen hatte ihn ziemlich ausgelaugt, was ihn sehr wunderte, da er im Allgemeinen über eine ausgezeichnete Kondition verfügte.

Guntrol ließ sich auf den Boden nieder und lehnte sich mit dem Rücken gegen den Felsen. Es mußte inzwischen Mittagszeit sein. Er beschloß daher, eine kurze Rast einzulegen und sich ein wenig zu stärken. Das dumpfe Gefühl der Beklemmung war wieder verflogen; fast so schnell, wie es ihn übermannt hatte. Gleichwohl trachtete sein Sinn nur danach, diesen finsteren Ort so rasch wie möglich hinter sich zu lassen. Er war erst kurze Zeit in dem Wald und schon hatte er das Gefühl, als hätte er seit Tagen keinen Sonnenstrahl mehr auf seiner Haut gespürt. Richtigen Hunger hatte er zwar nicht, doch brauchte er eine Stärkung. Er schnitt sich eine Scheibe Brot ab und ein Stück Wurst. Hastig und ohne Appetit verschlang er sein Essen. Ab und zu nahm er einen Schluck aus der Feldflasche. Nach und nach ließ seine Anspannung nach, und als er sein Mahl beendet hatte, merkte er auf einmal, daß er von dem Wandern, der Hitze und der Rennerei im Wald ziemlich erschöpft war. Es könnte wohl nicht schaden, wenn er sich eine halbe Stunde Ruhe gönnte, dachte er. Der Platz, an dem er sich lagerte, schien für eine Rast perfekt geeignet. Der große Felsen bot Schutz. Von dem Weg aus konnte er nicht gesehen werden. Er lehnte sich zurück und streckte die Beine weit von sich. Er schloß für einen Augenblick seine Augen und atmete tief durch.

Ein Geräusch ließ ihn die Augen wieder öffnen. War da nicht gerade ein Schatten gewesen, der sich in Blitzesschnelle in das graue Zwielicht des Waldes zurückgezogen hatte? Was war das überhaupt für ein Geräusch, das ihn aufgeschreckt hatte? Guntrol konnte sich nicht erinnern. War es nicht auf einmal viel dunkler als vorhin? Und spürte er nicht einen eisigen Lufthauch, der noch viel kälter und durchdringender war, als bei seinem Eintreten in den Wald?

Gruntrol sprang auf die Füße, als er feststellte, daß aus seinem Rucksack der Beutel mit Lagranges Bannsalz herausgefallen war. Eine kleine Menge des Salzes lag verschüttet auf dem Boden. Ein schrecklicher Gedanke durchzuckte ihn. War er vielleicht eingeschlafen und hatte den Beutel ohne es zu merken umgeworfen? Wie lange mochte er geschlafen haben? Wie spät war es überhaupt? Könnte er es noch vor Einbruch der Nacht schaffen, aus diesem verwünschten Wald zu entkommen? Hastig raffte er seine Habseligkeiten zusammen. Er versuchte, so viel von dem verschütteten Salz wie möglich aufzuklauben. Sicherheitshalber warf er eine Prise über die Schulter und nach vorne. Es gab ein feines Zischen, als das Salz durch die Luft rieselte und am Boden aufkam.

Guntrol wandte sich um und beinahe wäre ihm das Herz stehen geblieben. Auf dem Felsen, genau an der Stelle, wo er gesessen hatte, liefen mehrere tiefe Schrammen über den Stein. Sie waren tief in das Moos und sogar in den darunterliegenden Stein selbst eingegraben. Und die Kratzspuren waren ganz frisch. Als er sich hingesetzt hatte, waren sie ganz bestimmt noch nicht da gewesen. Das wäre ihm sofort aufgefallen.

Im Nu machte sich Guntrol wieder auf den Weg. Er lief los. Während er vorwärts lief, schaute er sich nach allen Seiten und ganz besonders nach hinten um. Etliche Male wäre er dabei fast vom Weg abgekommen, gegen einen Baum gelaufen, oder über eine Wurzel gestolpert. Und bei jedem seiner eiligen Schritte verfluchte er seine Entscheidung, die Abkürzung durch den Wald genommen zu haben.

Es herrschte eine teuflische Stille in dem verwunschenen Wald. Außer seinen Schritten, dem Keuchen seines Atems und dem schier ohrenbetäubenden Pochen seines Herzens, war kein anderes Geräusch zu vernehmen. Die Stille war gespenstisch. Wahrscheinlich würde hier nicht einmal ein umstürzender Baum Lärm machen.

Ohne Uhr konnte Guntrol nicht feststellen, wie spät es inzwischen war, noch wie lange er sich schon im Walde aufhielt. Die Sonne stand aber bereits ziemlich tief. Es mußte also bereits Nachmittag sein, vielleicht gegen vier Uhr. Selbst wenn er weiter in dieser Geschwindigkeit lief, was er nicht mehr lange durchhalten konnte, würde er frühestens gegen acht oder neun Uhr abends, das heißt, lange nach Sonnenuntergang, den Wald verlassen. Ihm gruselte bei diesem Gedanken und er spürte, wie sich seine Haare sträubten. Hinter jedem Baum lauerten namenlose Gefahren, starrten ihn tausend unsichtbare Augen an. Was war Einbildung, was Realität? Guntrol hatte das Gefühl, als würde er langsam durchdrehen. Wenn er wenigstens jemandem begegnete, einem Reisenden, einem Reiter, einem Räuber, irgend einem menschlichen Wesen. Alles wäre ihm recht, Hauptsache, er wäre hier nicht mehr allein. War er überhaupt allein?

Ihm ging allmählich die Luft aus. Er hatte Seitenstechen und seine Lungen brannten bei jedem Atemzug. Keuchend und schnaufend blieb er stehen. Er beugte sich nach vorn und stützte die Hände auf die Knie. Er schaute zurück auf den Weg. Jetzt erst erkannte er, daß er die ganze Zeit bergauf gelaufen war. Die Steigung war nicht steil, aber stetig. Inzwischen dürfte er wahrscheinlich einen der Hügel erklommen haben, die er am Morgen von weitem gesehen hatte. Das bedeutete aber, daß er erst ein Drittel des Waldes durchquert hatte. Nun gut, dachte, er, es ließ sich also nicht vermeiden, daß er ein Nachtlager im Wald aufschlagen mußte. Im Finsteren könnte er nicht einen Schritt wagen, selbst wenn er eine helle Laterne besäße, was leider nicht der Fall war, denn es war unmöglich den schmalen Pfad, der sich schon bei Tageslicht an manchen Stellen kaum vom übrigen Waldboden unterscheiden ließ, in der Nacht zu erkennen.

»Das hast du jetzt davon; Dummkopf!« sprach er laut zu sich. »Wo bleiben diese verflixten Räuber, wenn man sie mal braucht?«

Es geschah beinahe wie aufs Stichwort, daß Guntrol ein leises Geräusch vernahm. In der fast absoluten Stille des Waldes, kam ihm das gedämpfte Geräusch beinahe wie ein lautes Poltern vor. Tatsächlich aber handelte es sich um galoppierende Pferde, die sich rasch näherten. Das konnte nur ein Trupp Reiter sein. Sollte Guntrol sich nun freuen oder fürchten? Der Gedanke, daß er sich vielleicht bald einer Gruppe von Reisenden anschließen könnte, gab ihm neuen Mut. Doch wenn es sich dabei um eine Bande mordgieriger Verbrecher handelte, käme er vom Regen in die Traufe. Zwar kannte er Räuber nur aus Erzählungen, denn in seiner Heimat gab es so etwas seit Menschengedenken nicht, doch hier in der Fremde sah das anders aus. Was hinderte diese Gesellen daran, ihm kurzerhand den Garaus zu machen und sich an seinen Habseligkeiten zu vergreifen? Er besaß zwar keine Reichtümer, doch wurden in diesen Zeiten nicht schon Menschen wegen einer Flasche Branntwein und einem Paar Stiefel erschlagen?

Guntrol blieb nicht viel Zeit zum Überlegen, denn die Reiter kamen rasch näher. Dem Lärm nach zu urteilen, handelte es sich um einen größeren Trupp. Guntrol sah sich um. Es gab hier vereinzelt kleinere Felsbrocken, doch waren die kaum größer als ein Kürbis. Er lief ein Stück weit vom Pfad in den Wald hinein und versteckte sich hinter einem umgestürzten Baumstamm. Er legte sich flach auf den Bauch. Es schien ihm besser, die unbekannten Reiter erst einmal aus sicherer Entfernung in Augenschein zu nehmen, bevor er sich zu erkennen gab.

Kaum hatte er sein Versteck eingenommen, da kamen die ersten Reiter auf dem Weg, der eine leichte Biegung machte, zum Vorschein. Es war ein gutes Dutzend. So genau konnte Guntrol sie nicht zählen, denn sie trieben ihre Pferde im Galopp durch den Wald. Es waren große schwarze und schwarzbraune Pferde. Die Reiter waren ebenfalls schwarz gekleidet. Sie trugen Waffen, waren aber keine Jäger oder Landsknechte. Wie Räuber sahen sie aber auch nicht aus, dafür wirkten sie zu sauber und diszipliniert. Dennoch machten sie keinen vertrauenerweckenden Eindruck. Ihre Gesichter waren finster, ihr Haar pechschwarz wie die Mähnen ihrer Pferde. Das waren keine Leute aus der Gegend, wahrscheinlich nicht einmal aus Zerwan. Sie sahen aus wie Ausländer aus dem Süden. Ihre Kleidung und die Zäume und Sättel der Pferde wirkten exotisch. Guntrol, der noch nie einen Ausländer gesehen hatte, fragte sich, wo diese Männer herkamen und vor allem, was sie hier suchten. Was sollte er tun? Er war unschlüssig. Wenn das Salvianer oder gar Karpaschen waren, würde er besser in seinem Versteck bleiben. Über diese Länder und ihre Bewohner hatte er nichts gutes gehört. Die fremden Reiter sprachen kein Wort. Noch bevor Guntrol einen Entschluß fassen konnte, waren sie an seinem Versteck vorbei gerauscht. Schon wenig später wurde das Geräusch der Pferdehufe vom Wald verschluckt und es kehrte wieder die gewohnte Totenstille ein. Zurück von dem Spuk blieb nur ein bißchen aufgewirbelter Staub in der Luft und ein paar Hufabdrücke im Boden.

Guntrol seufzte leise. Von diesen finsteren Gesellen wäre ohnehin kein Beistand zu erwarten gewesen, dachte er enttäuscht. Vielleicht vertrieben sie wenigstens die Monster, oder zogen zumindest deren Aufmerksamkeit auf sich.

Tapfer marschierte er weiter. Die nächsten Stunden vergingen wie im Fluge, so erschien es ihm zumindest. Da es in diesem Wald keine Wegmarken gab, war es unmöglich, festzustellen, welche Strecke er bereits zurückgelegt hatte. Also trottete er einfach weiter. Müde und fast mechanisch bewegten sich seine Beine Schritt für Schritt vorwärts. »Warum stellen die nicht wenigstens ein paar Wegweiser auf?« maulte er verdrießlich.

Tatsächlich wurden die Wegweiser jährlich erneuert, aber mit einer mysteriösen Regelmäßigkeit verschwanden diese Zeichen nach kurzer Zeit wieder. Sogar Steine, die tief neben dem Weg eingegraben wurden, waren nach einiger Zeit verschwunden, als hätten sie sich im Boden aufgelöst. Nicht einmal Löcher blieben davon zurück. Also beschränkte man sich darauf, Zeichen an den Bäumen anzubringen, die zwar auch mit der Zeit unsichtbar wurden, aber weniger Kosten verursachten und leichter zu erneuern waren. Es schien, als duldete der Wald keinerlei Veränderungen durch den Menschen mit Ausnahme des schmalen Pfades, der auf wundersame Weise erhalten blieb. In einem anderen Land hätte man einen derart widerspenstigen Wald vielleicht kurzerhand gerodet. Doch so etwas kam in Zerwan nicht in Frage. Das Roden von Wäldern galt als ein schweres Verbrechen und eine Sünde wider die Götter. Die Menschen beließen es dabei, an den Rändern verwunschener Wälder – von denen es außer dem Monsterwald bei Pfeilburg im ganzen Lande nur etwa eine Handvoll gab – kleine steinerne Schreine aufzustellen und sich ansonsten von diesen Wäldern tunlichst fern zu halten. Es gab eine unausgesprochene Vereinbarung zwischen den Menschen und den Geschöpfen des Waldes, die besagte, daß der Tag den Menschen und die Nacht den Tieren, Geistern und Dämonen gehörte. So lange alle sich daran hielten – was meistens der Fall war – gab es keine Probleme.

Guntrol griff nach dem kleinen Talisman in seiner Hosentasche. Doch statt ihn zu beruhigen und ihm neuen Mut zu schenken, verstärkte sich das mulmige Gefühl in seiner Magengegend. Eigentlich mußten Lagrange und die Ritter des Königs längst aus dem Wald heraus und in Sicherheit sein, aber warum fühlte er sich dann so schlecht, wenn er an seinen Freund dachte?

Die Sonne stand inzwischen so tief, daß es langsam Zeit wurde, sich Gedanken über ein geeignetes Nachtlager zu machen. Eine schützende Höhle wäre natürlich perfekt, aber so etwas gab es hier nicht. Und selbst wenn es irgendwo im Wald eine Höhle gäbe, wie sollte er sie finden und wen würde er dort allenfalls antreffen? Guntrol wußte, daß er den schmalen Pfad unter keinen Umständen verlassen durfte. Er sah sich um, doch nirgends konnte er eine auch nur halbwegs geschützte Stelle entdecken. Auf alle Fälle sollte er ein Feuer anzünden. Damit wäre er zwar weithin sichtbar, doch hielte es wenigstens die Tiere ab und immerhin könnte er dann ein bißchen etwas sehen. Zumindest könnte er sehen, wer oder was ihn anfiele und auffräße.

»Wenn ich nur ein Pferd hätte!« stöhnte er. Ein leises Wiehern schreckte ihn aus seinen Gedanken auf. Das wurde langsam unheimlich. Immer, wenn er sich etwas wünschte, passierte es gleich darauf. Er sprang hinter einen Baum und wartete. Tatsächlich näherte sich ein Pferd im Trab. Es kam genau aus der entgegengesetzten Richtung, und es war ganz allein. Kein Reiter saß im Sattel. Die Steigbügel hingen lose herab. Guntrol trat auf den Pfad hinaus und stellte sich mit ausgestreckten Armen dem Tier in den Weg. Das Pferd verlangsamte seinen Gang und blieb zuletzt schnaubend vor Guntrol stehen. Es war ganz naß vor Schweiß, die Vorderbeine waren schmutzig und zerschrammt, als wäre es gestürzt.

»Ruhig, Brauner!« sprach Guntrol mit sanfter Stimme zu dem sichtlich aufgeregten Tier, das mit hoch erhobenem Kopf und angelegten Ohren, ängstlich zurückwich.

»Hab keine Angst. Ich tue dir nichts«, sagte Guntrol Er griff nach dem Zaum und hob die Zügel auf, die am Boden schleiften. Vorsichtig strich er mit der flachen Hand über den Hals des Pferdes. Das Tier beruhigte sich und begann an ihm zu schnuppern. Es stubste ihn mit der Nase an und stöberte an seinen Hosentaschen. Guntrol mußte lächeln. »Nein, ich hab da nichts für dich. Aber wo kommst du her und was ist mit deinem Herrn geschehen?« Er betrachtete Sattel und Zaum. Als er die ziemlich schmutzige Satteldecke sah, erschrak er. Er erkannte sogleich das königliche Wappen von Zerwan. Dieses Pferd mußte einem der Ritter oder dem Herold gehören.

»Tut mir leid, mein Junge, aber du kannst dich jetzt noch nicht ausruhen«, sagte er, während er die Satteldecke und die verrutschten Gurte in Ordnung brachte. Guntrol war zwar kein besonders guter Reiter, doch vermochte er sich einigermaßen sicher im Sattel halten. Er schwang sich in den Sattel und trieb das Pferd in leichtem Galopp den Weg entlang. Das Pferd war ziemlich erschöpft, doch konnte Guntrol, so leid es ihm tat, darauf keine Rücksicht nehmen. Irgend etwas schlimmes mußte geschehen sein. Wäre das Pferd bei einer Rast ausgerissen, wären die Steigbügel hochgezogen und der Sattelgurt gelockert gewesen. Wäre der Reiter unterwegs abgeworfen worden, hätten seine Gefährten das Pferd bestimmt rasch wieder eingefangen.

Es dauerte eine Weile, bis er zu dem Ort des Geschehens vorgedrungen war. An einer Stelle, wo der Pfad sich zu einer etwas größeren baumlosen Fläche verbreiterte, die man aber noch lange nicht als Lichtung bezeichnen konnte, bot sich Guntrol ein entsetzliches Bild. Als erstes fand er einen leblosen, zerschundenen Körper auf der Erde liegen. Er hielt an und sprang vom Pferd um nach dem Unglücklichen zu sehen. Es handelte sich um einen der fremden schwarzen Reiter. Sein Schädel war eingeschlagen und blutüberströmt. Allem Anschein nach war der Mann tot. Guntrol konnte nichts mehr für ihn tun. Er stieg wieder auf und ritt weiter. Doch schon nach kaum zwanzig Metern fand er ein weiteres Opfer. An dieser Stelle mußte ein heftiger Kampf stattgefunden haben. Pfeile steckten im Bäumen und Menschenleibern. Guntrol zählte mindestens fünf Gefallene. Er stieg ab und band das Pferd an einen Baumstamm. Hinter einem Baumstrunk fand er einen der drei Ritter, die er am vergangenen Abend in der Herberge hatte kennen lernen. Auch er war tot. In seiner Hand hielt er ein blutiges Schwert. In seiner Brust steckte ein Pfeil, ein anderer hatte seinen Hals durchschlagen. Der Mann war offensichtlich verblutet. Guntrol schluckte schwer. Beim Anblick des vielen Blutes wurde ihm übel.

Was war hier geschehen? Wo war Lagrange? Lebte sein Freund noch? Über der grausigen Szenerie lag eine bleierne Stille. Das Schnauben des Pferdes und Guntrols keuchender Atem waren die einzigen Geräusche. Guntrol lief weiter. »Lagrange!« rief er laut. Seine Stimme klang, als hätte er ein Kissen vor dem Gesicht. Kein Echo, kein Widerhall war zu vernehmen. Alles wurde von den Bäumen verschluckt. »Lebt hier noch jemand?« Keiner antwortete auf sein Rufen. Er ging weiter und fand den zweiten Ritter, sowie zwei der Schwarzen. Alle waren tot. Ihre Körper wiesen Schnittwunden wie nach einem Schwertkampf auf. Atemlos lief Guntrol weiter. Vor einem großen, mannshohen Felsen lagen der Anführer der Ritter und drei erschlagene Schwarze. Die Ritter mußten sich tapfer gewehrt haben, denn sie hatten eine Vielzahl an Gegnern erledigt.

Ein leises Stöhnen ließ Guntrol aufhorchen. Es kam von der anderen Seite des Felsens. Er zog sein Handbeil aus der Gürtelschlaufe. Mit dem Beil in der Rechten und seinem Messer in der Linken umrundete er den Felsbrocken. Es war schon fast dunkel und er konnte kaum etwas sehen. Daher gewahrte er den Schatten, der ihn schräg von oben ansprang, erst als es schon zu spät war, um auszuweichen. Instinktiv hob er den Arm. Etwas schweres schlug ihm das Beil aus der Hand und traf ihn seitlich am Schädel. Vor seinen Augen explodierte eine Kugel aus tausend bunten Funken, dann raste der Erdboden auf ihn zu. Ihm wurde schwarz vor Augen.

Als Guntrol wieder zu sich kam, fühlte er ein Summen im Kopf und vor seinen Augen drehte sich alles. Er hatte das Gefühl als würde er sich im Kreise drehen, doch seine Hand berührte den feuchten, kühlen Waldboden. Auf seiner Stirn lag etwas feuchtes, von dem es in seine Augen tropfte, so daß er ständig blinzeln mußte. Ein heller Fleck erschien in seinem Gesichtsfeld und bewegte sich hin und her. Guntrol kniff die Augen zusammen. Der Fleck verdichtete sich zu einem Gesicht. Doch es war zu verschwommen, um es erkennen zu können. Aber die Stimme, die ihn ansprach erkannte er sogleich.

»Guntrol! Gott sei Dank! Da bist du wieder!«

»Lagrange?« Guntrols Stimme war heiser. Sein Mund fühlte sich trocken an und seine Zunge war wie aus Leder. Er hob die Hände zum Gesicht, zog den nassen Lappen von der Stirn und rieb sich die Augen. Er versuchte, sich aufzurichten, doch Lagrange, der neben ihm am Boden kniete, drückte ihn sanft nieder.

»Bleib noch ein bißchen liegen. Du hast eine dicke Beule am Schädel.« Lagrange klang sehr erleichtert.

»Was ist passiert?« fragte Guntrol matt. Lagrange schwieg betreten. Er seufzte. Dann sagte er: »Es tut mir so leid, mein Freund. Ich habe dich mit meinem Stab niedergeschlagen. Ich dachte, du wärest einer von denen.«

»Schon gut. Nach allem, was ich gesehen habe, kann ich das verstehen.«

»Nein!« entgegnete Lagrange heftig. »Es ist nicht gut. Ich habe einen Menschen angegriffen. Ich war erfüllt von Zorn und Haß. Ich wollte töten… Ich bin nicht würdig, diesen Rock zu tragen.«

Guntrol richtete sich auf. Ein dumpfer, pochender Schmerz in seinem Kopf nahm ihm für einen Augenblick den Atem. Er griff sich an den Schädel, wo er einen feuchten, schmierigen Verband fühlte. Das feuchte, schmierige, war sein Blut, wie er mit einem Blick auf seine Finger feststellte.

»Lagrange, mach dir keine Vorwürfe. Du bist auch nur ein Mensch, und mir ist nichts weiter geschehen.« Lagrange saß mit hängendem Kopf da. Guntrol schaute sich um. Ein kleines Lagerfeuer spendete ein wenig Licht und Wärme. Neben dem Feuer lag eine leblose Gestalt am Boden. Sie war mit einer Wolldecke zugedeckt, so daß Guntrol nicht erkennen konnte, um wen es sich handelte. Lagrange folgte seinem Blick und sagte: »Das ist der Herold.«

»Ist er…«

»Er lebt gerade noch, aber er ist besinnungslos. Seine Verletzungen sind so schwer, daß ich fürchte, er wird die Nacht nicht überleben. Ich kann leider kaum etwas für ihn tun. Ich bin kein Heiler und ich habe keine Arznei oder Heilkräuter dabei. Und hier im Wald wachsen auch keine.«

Guntrol setzte sich auf. Lagrange stützte ihn. Er holte eine kleine Flasche aus seinem Beutel hervor und reichte sie Guntrol. »Hier trink einen Schluck! Dann geht es dir besser.« Guntrol entkorkte die Flasche und nahm einen Schluck daraus. Es schmeckte scharf und bitter. Er verzog das Gesicht und unterdrückte einen aufkommenden Hustenreiz. »Das Zeug muß sehr gesund sein, so scheußlich wie das schmeckt«, sagte er. Nachdem der bittere Geschmack verflogen war, merkte er, wie ihn ein wohliges Wärmegefühl durchströmte. »Was ist das für ein Zeug?« Er nahm noch einen Schluck und gab die Flasche Lagrange zurück.

»Das ist ein Extrakt aus verschiedenen Heilkräutern. Es ist ein ausgezeichnetes Stärkungsmittel; es hilft bei Magenschmerzen, Fieber und äußerlich angewendet gegen Verstauchungen und Geschwulste.«

»Der Hauptbestandteil scheint mir Weingeist zu sein«, meinte Guntrol.

»Ja, hauptsächlich«, sagte Lagrange ein wenig abwesend. Er stand auf und ging zu dem verwundeten Herold, der noch immer regungslos da lag.

Guntrol zog sich an dem Felsen hoch, bis er, noch sehr wackelig, auf den Beinen stand.

»Paß auf! Ich habe einen Bannkreis errichtet. Tritt nicht über die Linien«, sagte Lagrange. Guntrol kniff die Augen zusammen. Er mußte schon genau hinschauen, dann konnte er aber am Boden eine dünne weiße Linie erkennen, die einen Kreis von ungefähr zehn Metern um ihr Lager beschrieb. In regelmäßigen Abständen waren Symbole, deren Bedeutung Guntrol gänzlich unbekannt war, in die Erde geritzt

»Wofür soll das denn gut sein?« fragte er. Bevor Lagrange ihm antworten konnte, erscholl aus der Tiefe des Waldes ein unheimlicher Schrei, der nichts menschliches an sich hatte. Guntrol konnte dieses Geräusch keinem ihm bekannten Tiere zuordnen. Und die Tatsache, daß der Schrei in ebenso unheimlicher Weise erwidert wurde, war ebenfalls nicht gerade dazu angetan, seine Zuversicht zu steigern.

»Ich hoffe, das funktioniert auch«.

»Das hoffe ich auch«, sagte Lagrange und warf einen prüfenden Blick auf den Kreis.

»Was ist mit euch geschehen? Wer sind diese schwarzen Reiter, die euch angegriffen haben?«

»Ich weiß es nicht«, sagte Lagrange. »Wir waren in der Frühe von der Herberge aufgebrochen. Zunächst ging alles gut. Wir kamen rasch voran. Der Monsterwald war kein Hindernis für uns. Ich setzte meine spirituellen Kräfte ein, so gut ich konnte, um uns gegen die Chimären und Trugbilder zu schützen. Bei Tag ist die Aura des Waldes nicht so stark. Wir kamen ein gutes Stück voran. Doch dann begingen wir einen Fehler. Wir wollten die Pferde schonen, und da wir gut in der Zeit lagen, machten wir eine Rast. Eines der Pferde war gestrauchelt und hatte sich am Bein verletzt. Also beschlossen wir, uns zu lagern, derweil ich nach dem Pferde sah. Die Verletzung war schlimmer, als es zunächst aussah. Da es noch früh war, und wir schon fast zwei Drittel des Weges hinter uns gebracht hatten, beschlossen wir, dem Tier ein paar Stunden Ruhe zu gönnen. Auf einmal waren dann diese schwarzen Teufel da. Sie tauchten wie aus dem Nichts auf und griffen uns ohne Vorwarnung an. Die Ritter kämpften tapfer und heldenhaft. Leider war ich ihnen keine große Hilfe.« Lagrange senkte den Kopf und preßte die Lippen aufeinander. Dann fuhr er fort: »Ich beherrsche keine Angriffsmagie und gegen Pfeile und Schwerter vermag ich nicht viel auszurichten. Zunächst stand die Sache für uns nicht schlecht. Doch dann fielen die tapferen Ritter einer nach dem anderen. Zuletzt griff auch der Herold nach seinem Schwert, nachdem wir unsere Pfeile alle verschossen hatten. Er drückte mir seine Tasche in die Hand und ich mußte ihm versprechen, sie an seiner statt in die Hauptstatdt zum Königspalast zu bringen. Dann stieß er mich hinter den Felsen und nahm den Kampf gegen die letzten drei Angreifer auf. Zwei von ihnen muß er noch erledigt haben, bevor er zu Boden ging. Der letzte ist geflohen. Die Pferde gingen im Kampfgetümmel durch. Sie sind entweder in den Wald gelaufen oder dem Pfad gefolgt.«

»Das heißt, daß sich einer von der Mörderbande noch hier irgendwo im Dunkeln herumtreibt?« fragte Guntrol und sah sich erschrocken nach allen Seiten um. Lagrange schüttelte den Kopf. »Nein, ich glaube nicht. Ich habe einen wegreiten sehen. Er hatte es sehr eilig. Ich denke nicht, daß er allein noch mal zurückkehrt. Die Leute sind nicht von hier.«

»Salvianer, so wie die aussahen.«

»Oder Karpaschen. Ich habe ein paar Wörter auf Karpasch aufgeschnappt. Aber das muß nichts heißen. Ich vermute, daß es eine Truppe von angeheuerten Söldnern war, die für Geld jede Schandtat begehen. So lange wir nicht wissen, in wessen Sold sie standen…«

»Vielleicht sollten wir mal nachschauen, was in der Tasche ist«, schlug Guntrol vor. »Es ist doch offensichtlich, daß die Kerle nicht einfach so auf Mord aus waren, sondern hinter irgend einer Sache her waren. Und zwar einer sehr wertvollen Sache.«

Lagrange schüttelte den Kopf. »Geht nicht. Die Tasche ist fest verschlossen und ich habe keinen Schlüssel.«

Der Herold gab ein leises Stöhnen von sich. Sogleich eilte Lagrange an sein Lager. Der Mann schlug die Augen auf. Er schaute Lagrange und Guntrol mit leerem Blick an, dann erkannte er Guntrol wieder. »Der junge Mann aus der Herberge…« sprach er mit brüchiger Stimme. Guntrol verbeugte sich.

»Meister Lagrange! Ich bitte Euch! Und Euch auch, junger Freund!« Er holte rasselnd Atem. Es dauerte eine Weile, bis er wieder genug Kraft zum Sprechen fand.

»Bitte, Herr! Ihr dürft Euch nicht anstrengen«, sagte Lagrange. Doch der Herold entgegnete: »Ich habe nicht mehr viel Zeit. Ihr wißt, daß ich bald sterben muß. Deshalb hört mir bitte gut zu: In der braunen Ledertasche, die ich Euch… wo ist sie? Habt Ihr sie?«

»Ja, ich habe sie hier. Sie liegt gleich dort drüben, rechts von Euch.« Der Herold drehte den Kopf. Beim Anblick seiner Tasche beruhigte er sich wieder. Das Atmen fiel ihm sichtlich schwer und das Sprechen mußte eine große Anstrengung sein.

»Das ist gut. In dieser Tasche befindet sich die Zukunft unseres Landes. Sie muß auf dem schnellsten Weg zum König gebracht werden. Viele fremde Mächte haben es darauf abgesehen. Wenn es in die falschen Hände fällt, könnte es das Ende unseres Königreiches bedeuten, vielleicht sogar das Ende für alle Länder auf dem Erdteil. Versprecht mir, daß ihr das Geheimnis bewahren werdet.« Er richtete sich auf und griff nach Lagranges Hand. Sein Atem ging keuchend und stoßweise. »Euch wird eine reiche Belohnung zuteil werden. Bringt die Tasche nach Narbon zum König.«

»Das wollen wir gern tun«, versprach Lagrange. »Wenn es so wichtig ist.«

»Dann schwört es bei allem, was Euch heilig ist. Und schwört, daß Ihr die Tasche nicht öffnen werdet. Ich habe Vertrauen in Euch, doch bei einer Sache dieser Größenordnung sind schon viele schwach geworden.«

»Ich verspreche, daß ich die Tasche nicht aufmachen werde und daß ich alles dran setzen werde, daß sie unversehrt zum König gelangt« sprach Lagrange feierlich.

»Und Ihr, junger Mann, steht Eurem Freund bei. Ich bitte Euch im Namen des Königs.«

»Ich will dem König und meinem Land immer treu dienen«, versprach Guntrol.

»Dann ernenne ich Euch hiermit Kraft meines Amtes zum königlichen Boten. Nehmt mein Schwert, und was immer Euch von meinem Besitz nützlich…« er konnte nicht mehr weitersprechen. Seine letzten Worte gingen in einem Röcheln unter. Sein Kopf fiel zur Seite und seine Hand, welche die ganze Zeit die Lagranges fest umklammert hatte, wurde kraftlos und sank schlaff herab.

Lagrange legte seinen Kopf auf die Brust des Heroldes und horchte.

»Sein Herz schlägt nicht mehr«, sagte er leise. Er legte die Hände des Toten auf dessen Brust und zog die Wolldecke bis über sein Gesicht.

»Was sollen wir jetzt tun?« fragte Guntrol. Er merkte, wie ihm die Beine zitterten, ohne daß er etwas dagegen tun konnte.

»Wir werden eine Andacht für die Seele des Verstorbenen halten«, sagte Lagrange und nahm die Perlenkette mit den einhundertacht Holzperlen, die er am Gürtel trug, in die Hand. Er murmelte eine Beschwörung und warf eine Handvoll Salz

ins Feuer und in jede Himmelsrichtung.

»Komm!« spach er zu Guntrol. »Mach auch mit!«

»Ich kenne die Worte nicht so genau.«

»Sprich mir einfach nach.« Guntrol kniete neben Lagrange und faltete die Hände. Gemeinsam beteten sie die Litanei der einhundertacht Anrufungen.

Als sie damit fertig waren, legte Lagrange seine Hand auf Guntrols Schulter. »Leg dich ein bißchen hin und versuche zu schlafen.« Guntrol wollte protestieren, aber nach der Aufregung und den Anstregungen der vergangenen Stunden, fühlte er sich schwach und ausgelaugt. Jetzt, wo die Anspannung von ihm wich, fühlte er die Erschöpfung um so stärker. Er legte sich neben dem Feuer hin und hüllte sich in die Decke. Sein Rucksack diente als Kopfkissen. Kaum hatte er die Augen geschlossen, fiel er sogleich in einen tiefen, traumlosen Schlummer.

Als er aufwachte, war die Sonne eben aufgegangen. Ein hellroter Schimmer funkelte zwischen den silbrig grauen Baumstämmen hervor. Lagrange lehnte an dem Felsen. Seinen Stab hielt er mit beiden Händen umklammert. Seine Augen waren geschlossen. Guntrol ging zu ihm hinüber und stubste ihn sachte an. Lagrange zuckte zusammen und riß die Augen auf.

»Oh, Gott! Ich bin eingeschlafen!« rief er erschrocken. Er faßte mit der Hand unter sich. Erleichtert fühlte er die Tasche des Herold, auf der er die ganze Zeit gesessen hatte.

»Alles in Ordnung, Lagrange«, sagte Guntrol. »Auch du brauchst deinen Schlaf.«

Lagrange stand auf. Er untersuchte als erstes den Bannkreis und fand ihn zu seiner Befriedigung unversehrt. »Er hat die ganze Nacht gehalten«, sagte er. »Das hätte ich nicht gedacht.« Guntrol, der ihm auf den Felsen gefolgt war, stieß einen leisen Schrei aus.

»Was ist? Du hast mich erschreckt«, rief Lagrange und rieb sich ein Ohr. Guntrol deutete mit der ausgestreckten Hand auf den Schauplatz des Kampfes. »Sie sind alle weg«, stieß er keuchend hervor. Lagrange nickte und sagte: »Ja, so etwas habe ich erwartet. Deshalb auch der Bannkreis. Wenigstens haben wir das Pferd noch.«

Tatsächlich war das Pferd, welches Lagrange innerhalb des Bannkreises angebunden hatte, unversehrt, wenngleich es keinen entspannten Eindruck machte.

»Was machen wir mit ihm?« fragte Guntrol und deutete auf die Leiche des Herolds.

»Wir können ihn nicht an einem Platz wie diesem lassen. Wir nehmen ihn mit bis in den nächsten Ort. Dort sorgen wir dafür, daß er ein schickliches Begräbnis erhält. Immerhin war er ein Herold des Königs.«

Sie wickelten den toten Körper in die Decke und banden ihn auf dem Rücken des Pferdes fest. Schweigend suchten sie ihre Sachen zusammen. Lagrange reichte Guntrol das Schwert und die blaue Schärpe des Herolds. »Nimm! Es gehört dir«, sagte er.

»Aber…«

»Du bist jetzt ein königlicher Bote und das sind deine Insignien.«

Zögernd nahm Guntrol die Schärpe und band sie sich um. Er steckte das Schwert in seinen Gürtel. Es fühlte sich merkwürdig an. »Ich kann doch gar nicht damit umgehen.«

»Dann ist jetzt vielleicht gerade die richtige Zeit, es zu lernen«, meinte Lagrange nachdenklich.

Drittes Kapitel.

Pfeilburg.

Sie erreichten den Waldrand nach einer guten Stunde. Nicht weit davon entfernt lag ein Dorf, ein Vorort von Pfeilburg. Sie gaben die Leiche des Herolds in die Obhut des Dorfvorstehers und berichteten wahrheitsgetreu von dem Überfall durch die fremden Reiter. Von der geheimen Mission erzählten sie freilich nichts. Lagrange als Schamane und Guntrol als königlicher Bote galten als vertrauenswürdige Zeugen; und so dauerten die Formalitäten nicht sehr lange. Der Dorfvorsteher nahm die persönlichen Habseligkeiten des Herolds in Empfang und versprach, für ein schickliches Begräbnis zu sorgen.

Nachdem Guntrol und Lagrange sich im Hause des Ortsvorstehers hatten verpflegen lassen, brachen sie gegen Mittag gemeinsam in Richtung Pfeilburg auf. Da sie nicht genug Geld besaßen, um sich ein zweites Pferd zu kaufen, verkauften sie das Pferd und machten sich zu Fuß auf die Weiterreise.

»Immerhin haben wir jetzt genug Geld, daß wir uns etwas ordentliches zu essen und ein Nachtquartier in einem guten Gasthof leisten können«, sagte Guntrol. »Vielleicht hätte ich das Schwert auch verkaufen sollen. Das hätte bestimmt eine Menge Geld eingebracht; wahrscheinlich mehr als das Pferd.« Lagrange lachte kopfschüttelnd. »Wenn du es wirklich verkaufen willst, dann mach das in der Stadt. Dort wirst du eher jemanden finden, der daran Interesse hat, als in so einem Bauernkaff. Doch an deiner Stelle würde ich es lieber behalten.«

»Daß ausgerechnet du so etwas sagst…«

»Ja, ich weiß auch nicht. Eigentlich verabscheue ich Waffen und Gewalt.«

»Dürfen königliche Boten überhaupt Schwerter tragen?« fragte Guntrol während er zum wiederholten Male das Schwert zurecht rückte. »Das sieht zwar fesch aus, aber angenehm ist es nicht. Bis heute Abend habe ich bestimmt schon jede Menge blauer Flecken am Bein.«

»Da bin ich überfragt. Vielleicht solltest du es einpacken.«

»Es paßt weder in meinen Rucksack noch in den Beutel und in der Hand mag ich es auch nicht die ganze Zeit tragen.«

Sie gingen schweigend weiter. Ihr Weg führte sie über eine schöne neue Landstraße. Gelegentlich begegneten ihnen Wagen und Bauernkarren. Manch einer der Bauern war so freundlich, sie ein Stück Weges auf seinem Karren mitfahren zu lassen. So kamen sie bereits am frühen Nachmittag in der Handelsstadt Pfeilburg an.

Pfeilburg lag am Fuße eines bewaldeten Hügels, auf dem sich die namengebende Burg erhob. Es handelte sich um ein großes altmodisches Gebäude mit vier runden Spitztürmen und einem viereckigen Bergfried. Ursprünglich als Trutz- und Fluchtburg errichtet, beherbergte sie heute den Stammsitz der Fürstenfamilie von Pfeilburg.

Die Stadt selbst war von einer nicht besonders stark befestigten Ringmauer umgeben. Seit Generationen lebte das Land in Frieden, und so hatte nie eine besondere Notwendigkeit bestanden, die Festungswerke zu erneuern oder auszubauen. Der Ringgraben war halb trocken gefallen und von undurchdringlichem Gestrüpp überwuchert. Die Kinder fingen dort Frösche und spielten in dem verwachsenen Grund. An einigen Stellen gediehen mächtige Brombeerhecken, deren Blütenreichtum bereits die reiche Ernte des Sommers erahnen ließ. Vor den Stadttoren, welche nur nachts geschlossen wurden, tagsüber aber unbewacht offen standen, erstreckten sich Felder, Bauerngehöfte und vereinzelte Landhäuser wohlhabender Stadtbewohner. Abgesehen von den halb verfallenen Befestigungswerken machte die Stadt aber einen schmucken, sauberen und durchaus wohlhabenden Eindruck. Die Fachwerkhäuser waren frisch getüncht und strahlten in einem reinen Weiß. Vor den Fenstern standen Blumentröge. Die Straßen waren sämtlich gepflastert. Die Stadt zählte gut fünfundzwanzigtausend Einwohner und gehörte damit zu den fünf größten des Königreiches.

Im Süden lag der Allwei, ein mächtiger Fluß, der gen Osten nach Ruritanien floß, wo er südlich der Hauptstadt Rubasch in den großen Nall-Strom mündete, welcher seinerseits weit im Süden die Grenze zwischen den Ländern Pallandien und Salvia bildete, bevor er in die Balwasee mündete. Der Fluß war über weite Strecken schiffbar und stellte so eine wichtige Transportroute für Handelsgüter aller Art dar. Praktisch alle Städte an seinen Ufern lebten vom Handel und der Schiffahrt.

Pfeilburg freilich profitierte nur eingeschränkt von diesem Handelsweg. Das lag zum einen daran, daß die Stadt über nur einen kleinen Schiffsanleger und keinen richtigen Hafen verfügte; zum anderen war der Fluß hier an seinem Oberlauf recht flachgründig und für große Handelsschiffe somit nicht befahrbar. Dafür konnte man in der wasserreichen Jahreszeit unzählige Flöße sehen, die Bauholz, aber auch Wolle und andere Güter aus dem Osten Zerwans nach Ruritanien beförderten.

Guntrol, der noch nie in einer so großen Stadt gewesen war, staunte nicht schlecht, als er an Lagranges Seite durch das große Sandsteintor im Osten in die Stadt einzog. Hoch oben an dem spitzen Turm, der mit glänzenden, bunt glasierten Ziegeln gedeckt war, wies ein goldener Wetterhahn die Windrichtung, und auf der weiß gekalkten Mauer zeigte eine große Sonnenuhr den Bewohnern die Uhrzeit an.

»Wenn du schon darüber staunst, dann warte erst, bis wir nach Narbon kommen. Dort gibt es sogar eine mechanische Uhr«, sagte Lagrange.

»So viele Leute. Das ist mir fast schon unheimlich«, meinte Guntrol während er seine Blicke in die Runde schweifen ließ.

»Gestern waren es für dich zu wenige, und heute zu viele Leute«, sagte Lagrange schmunzelnd.

»In diesem Gewimmel weiß man nicht, wo der Feind lauert. Was wenn sie uns hier angreifen? Sie schnappen sich die Tasche und verschwinden zwischen den Häusern. Hier finden wir sie nie wieder«, sagte Guntrol. Lagrange schüttelte den Kopf. »Mach die keine Gedanken. Ich glaube nicht, daß sie uns hier mitten in der Stadt angreifen werden.«