Apache Star

Реклама. ООО «ЛитРес», ИНН: 7719571260.

Оглавление

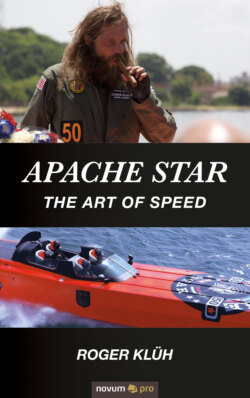

Roger Klüh. Apache Star

Impressum

Kapitel 3. Apache Star. Als ich die Apache Heritage zum ersten Mal sehe, nachdem ich sie endlich mein Eigen nennen kann, wird mir sofort klar, wie speziell unsere Verbindung ist. Sie hat für mich eine besondere Aura, fängt mich ein mit ihrem Mythos. Vermutlich liegt das daran, dass ich in ihr etwas sehe, was ich dereinst aus ihr machen werde. Dabei ist es anfangs eigentlich nur ein Rumpf, fast ohne Innenleben. Frauen verstehen so etwas nicht, Männer schon. Deshalb dieser Vergleich: Es ist Liebe auf den ersten Blick, ich spüre Schmetterlinge im Bauch. Oder soll ich sagen: Benzin im Blut? Höchstwahrscheinlich handelt es sich um eine Mischung aus beidem. Ein solches Boot ist nicht bloß eine Maschine, es ist eine Verbindung von Hightech, Leidenschaft, Metall und Carbon. 2011 ist es genau das, was ich suche – sie ist perfekt für mich: Dieses Schiff ist mein Star. Daher auch der neue Name: Apache Star. Vor allem ist es pure Kraft. 2700 PS. Sie hat 15 Mal so viel Leistung wie die Riva meines Vaters, die mich damals als Junge unbändig auf dem Gardasee in ihren Bann zog. Und immerhin hat sie noch acht Mal so viel Power wie ein Porsche 911 Carrera 4, das Spitzenmodell aus Zuffenhausen, das mit meiner Apache das Baujahr teilt. Verglichen mit den späteren Schiffen meines Vaters ist die Apache Star ein Zwerg: 15 Meter lang, zweieinhalb Meter breit, zehneinhalb Tonnen schwer. Aber es geht ja auch nicht darum, auf einem Sonnendeck zu entspannen. Es geht um Geschwindigkeit bei hohem Wellengang. Und in dieser Hinsicht ist die Apache Star unschlagbar. Außerdem ist sie wunderschön, ihre Proportionen sind perfekt, der lange schlanke Körper strahlt Kraft, Eleganz und Angriffslust aus – die wahr gewordene Faszination. Nach dem Kauf lasse ich neue Mercury Racing-Motoren einbauen. Diese müssen als Erstes eingebaut werden, da die Größe der Motoren gleichzeitig die Größe des Hecks bestimmt. Sie katapultieren die mehr als zehn Tonnen Gewicht auf eine atemberaubende Geschwindigkeit von 130 Meilen pro Stunde. Wäre es ein Auto, würde der Tachometer 210 km/h anzeigen. Das Boot jedoch fährt diese Geschwindigkeit auf dem offenen, rauen Meer und nicht auf einem glatt geteerten Stück Bundesautobahn. Gemeinsam haben Wasser und Beton allerdings eines: Ab einer gewissen Geschwindigkeit ist Wasser ebenso hart. Bei 210 km/h ist dies gewiss der Fall. Wenn man bei diesem Tempo auf das Wasser aufschlägt, ist es so, als würde man gegen eine Wand fahren

Kapitel 7. Ankommen oder Sterben. Jetzt, kurz vor dem Ziel, kreisen meine Gedanken nur noch um meinen Kampf gegen die Elemente auf dem Weg nach Kuba. Nun ist es soweit. Es ist eine seltsame Mischung aus Euphorie und Anspannung. Ich habe nun alles Denkbare erreicht, habe die Sondergenehmigung erkämpft! In erster Linie aber bin ich sicher, physisch und psychisch da zu sein, wo ich hin will und sein muss – zu 100 Prozent. Die Wetterprognosen für die nächsten Tage sind eher schlecht. Wir haben starke Winde und hohe Wellen zu erwarten. Aber nachdem ich bis hierhin gekommen bin, stört mich das nicht weiter und beunruhigt mich auch nicht – es wird gut gehen, davon bin ich felsenfest überzeugt. Zumal ich weiß, dass ich mich auf die Apache Star verlassen kann. Das Boot zeigt besonders bei hohem Wellengang seine Stärke, was es mehrfach bewiesen hat. Überdies gibt es keine Alternative. Es muss einfach gut gehen, denn über Jahre hinweg habe ich einfach jedem erzählt, dass ich diese Strecke trotz des bestehenden Embargos mit dem Ziel eines Rekordes fahren werde. Und das als erster Mensch nach mehr als einem halben Jahrhundert! Ich weiß, dass auf Kuba meine Familie, Freunde und Tausende Kubaner auf meine Ankunft warten werden. Das erhöht einerseits den Druck, ist aber andererseits auch ein großartiges Gefühl, das mich weiter antreibt. Mir ist bewusst: Ich muss abliefern! Ich muss dieses Zeichen setzen, für mich, aber auch für viele andere Menschen, die es leid sind, mit dieser in Wahrheit doch gar nicht so großen Kluft zu leben. Ein Versagen, egal aus welchem Grund, ist nicht vorstellbar. Ich will alles geben, bin vollkommen fixiert auf diesen Moment. Nicht anzukommen wegen irgendwelcher Probleme während der Überfahrt wäre sowieso mein Todesurteil! In Gedanken werde ich pathetisch: Lieber werfe ich mich in einem solchen Fall den Haien zum Fraß vor, als diese Blamage zu erleben. Für mich steht fest: Entweder ich komme an oder ich sterbe! Und, so verrückt es auch klingen mag, diese absolute Entschlossenheit beruhigt mich und gibt mir die notwendige Sicherheit und Souveränität. Ich fühle mich nicht nur gut vorbereitet, sondern fast unsterblich in diesem Moment, denn eine denkbare Alternative gibt es nicht. Es ist Donnerstag, der 30. Juli 2015. Es sind noch zwei Tage bis zu meinem Weltrekordversuch. Mein Bootsbauer und gleichzeitig Throttleman Mike McMajor und Jack Mercurius, mein Mechaniker und Ingenieur, fahren von Fort Meyers aus nach Key West. Mit einem großen Truck ziehen sie die Apache Star an ihren Startpunkt für die Überfahrt nach Kuba. Ich reise zusammen mit meinem Navigator David Wild von Miami aus nach Key West. Wir legen die 250 Kilometer mit dem Auto zurück. Die Strecke bin ich schon oft gefahren, aber ich verliebe mich jedes Mal erneut in sie. Nach knapp 40 Kilometern erreicht man die Route 1, welche man bis zur Ankunft am südlichsten Punkt der USA nicht mehr verlässt. Folgt man der Route 1 für 50 Kilometer, dann erreicht man eine der nördlichsten Inseln der Florida Keys: Key Largo. Von hier aus legt man die letzten 160 Kilometer zurück, indem man über rund 30 Inseln hüpft. Dabei muss man circa 40 Brücken überqueren, unter anderem die berühmte Seven Mile Bridge, welche mit knapp 11 Kilometern die längste aller Brücken des Overseas Highways ist. Die Fahrt ist eine einzigartige Reise, welche mit gigantischen Ausblicken über den Atlantik und den Golf von Mexiko gesegnet ist. Die Inseln sind teilweise so schmal, dass neben der einspurigen Fahrbahn nur drei Meter auf jeder Seite begrünt sind und direkt dahinter die Wellen am Ufer zerschellen. Als wir alle in Key West angekommen sind, verabreden wir uns noch zu einem gemeinsamen Abendessen. Alle sind wir sichtlich aufgeregt und nervös, denn es ist für jeden von uns der Höhepunkt seiner Speedboot-Karriere, das Maximum, das erreicht werden kann. Wir schwärmen gemeinsam von unserer bevorstehenden Fahrt, fühlen uns unschlagbar und gehen noch einmal sämtliche Details der Überfahrt durch. Am nächsten Morgen werde ich von einem Anruf aus Deutschland geweckt. Als ich schlaftrunken in das Telefon meinen Namen murmle, ertönt die aufgeweckte Stimme meine Mutter: „Alles Gute zum Geburtstag, mein Junge!“ Obwohl ich nun schon 50 Jahre alt bin, bezeichnet sie mich immer noch als ihren kleinen Jungen. Umso schwerer ist es für sie zu verstehen, warum ich mich in solche Lebensgefahr begeben will. Dass einen Tag vor meinem Weltrekordversuch mein 50. Geburtstag ist, ist purer Zufall. Aber dennoch ein gutes Omen, wie ich finde, denn die 50 ist meine Glückszahl. Warum? Das ist für mich eindeutig, denn die Apache Star läuft unter der Startnummer 50. Auch meine Crew hat daran gedacht und überrascht mich mit einem Geburtstagskuchen. Der Bürgermeister von Key West stattet mir einen Höflichkeitsbesuch ab. Ich erhalte zahlreiche Anrufe von meiner Familie und meinen Freunden aus Deutschland und aller Welt. Obwohl ich mich über die Glückwünsche sehr freue, bin ich dennoch bei jedem einzelnen Telefonat kurz angebunden. In meinen Gedanken bin ich ganz bei der Überfahrt nach Kuba. Heute ist ein ebenso wichtiger Tag wie morgen, denn wir sind noch einmal mit der Apache Star vor der südlichsten Spitze Floridas, wo die jährlichen Weltmeisterschaften der Powerboat Nation stattfinden, unterwegs. Wir testen die Apache Star ein letztes Mal auf Herz und Nieren – beziehungsweise auf Motoren und Antriebe. Wir fahren mit unterschiedlichen Schraubensets, um die optimale Geschwindigkeitskonfiguration zu gewährleisten. Ferner erproben wir die Headsets, welche unsere Kommunikation während der Überfahrt nach Kuba ermöglichen sollen. Die US-Küstenwache beobachtet uns dabei von mehreren Schiffen aus. Darüber hinaus erhalten wir letzte Anweisungen zu den Gewässern vor der Südküste Floridas. Das alles geht an mir vorbei, als würde ich durch eine trübe Glasscheibe blicken. Ich bin bereits voll konzentriert auf den nächsten Tag und gehe die Überfahrt wieder und wieder in Gedanken durch. Die Abschlusstestfahrt verlief gut und ich bin zufrieden, als ich abends mit meiner Crew zusammensitze. Während wir in einem kleinen Restaurant essen, das mich wegen seiner hellblauen Fassade und der weißen Fensterläden an die Bahamas erinnert, erzählt uns ein Fischer vom einem weiteren Speedboot, das heute in den Gewässern vor Key West unterwegs war. Er ermahnt uns: „Passt morgen bloß gut auf Euch auf, Männer. Die gesamte Crew des anderen Powerboots ist heute tödlich verunglückt.“ Wir alle kennen das Risiko, blenden es jedoch aus. Ich würde behaupten, dass es jeder Extremsportler so handhabt, denn ohne das tödliche Risiko gibt es keinen Adrenalinrausch. Und das ist wahrhaft der Grund, weshalb Menschen wie ich sich in so eine Situation bringen. Ich bin süchtig nach dem Austesten des Geschwindigkeitslimits. Ich gebe immer gefühlte 110 %, weil ich der Schnellste sein will, ziehe jedoch 20 % wieder ab, um nicht tödlich zu verunglücken so wie die Crew des anderen Powerboots heute. Das ist meine Überlebensformel: Nicht nur, wenn ich im Speedboot sitze und dem Tod ins Gesicht lache, sondern auch in allen anderen Bereichen meines Lebens. Es scheint, als würde meine Rechnung aufgehen, denn noch lebe ich. Und auch morgen werde ich kämpfen. Und ich werde überleben. An diesem Abend gehe ich sehr früh ins Bett. Ich will ausgeschlafen und fit für morgen sein. Müdigkeit darf auf gar keinen Fall ein Grund für ein mögliches Scheitern meines Vorhabens sein und muss ausgeschlossen werden. Ich bin gerade dabei, mich zu entspannen und auf das Land der Träume zu freuen, als mich ein Anruf erneut zurückholt. Es ist mein Vater. Offenbar ist er fest von meinem Erfolg überzeugt und vertraut auf meine Erfahrung. Er spricht mir seine Glückwünsche aus: „Du schaffst das!“ Bedingungslose Liebe und Freude durchströmen mein Herz. Ich bin stolz, dass er ebenfalls stolz ist – und zwar auf mich. So lange hatte ich dafür gekämpft. Mein Leben lang wollte ich ihm immer zeigen, dass ich Großes erreichen kann. Ebenso wie er es geschafft hat. Sein Glaube an mich lässt mich Berge versetzen – in meinem Fall lässt er mich die raue See bezwingen. Ich flachse rum: „Sei morgen pünktlich um 12 Uhr am Malecón. Nicht, dass ich vor Dir dort bin. Ich bin gut drauf.“ Er lacht und sagt: „Weiß ich. Bis morgen, mein Sohn!“ Mit einigen Freunden und der Familie logiert er im Hotel Nacional in Havanna. Noch lange sitzen sie an diesem Abend zusammen, wie mir später erzählt wird. Sie freuen sich auf den nächsten Tag und versuchen, sich ihre Nervosität nicht anmerken zu lassen. Sie wissen um das Risiko, aber sie wissen auch, dass ich weiß, was ich tue. Und dass ich es kann. Ich finde an diesem Abend kaum in den Schlaf. So viel geht mir im Kopf herum. Ich weiß, dass sämtliche Augen morgen auf mich gerichtet sein werden. Selbstsicher, wie ich stets bin, habe ich im Vorhinein große Reden über mein Vorhaben geschwungen. Alle erwarten nun, dass ich morgen abliefere. Ich muss in Kuba ankommen. Es dürfen keine technischen Probleme auftreten und ich darf keinen Fehler machen. Sonst werden wir mit dem Leben dafür bezahlen. Ich habe mir selbst ein hohes Ziel gesteckt, das ich jetzt nicht verfehlen darf. Ich hoffe, dass sich meine Crewmitglieder ebenso gut wie ich vorbereitet haben – physisch und psychisch. Dass sie die Besten in ihrem Fach sind, das ist mir klar. Andernfalls hätte ich sie nicht dafür auserwählt. Ich bete an diesem Abend das erste Mal seit einer Ewigkeit wieder. Aber nicht zu Jesus Christus, denn obwohl ich evangelisch getauft wurde, glaube ich nicht an die Kirche. Stattdessen bete ich zu Poseidon, dem griechischen Gott der Meere. Mein Leben wird morgen in seinen Händen liegen. Hohe Wellen prognostiziert der Wetterbericht für morgen. Die See wird rau sei. Es wird stürmisch und ich habe – ehrlich gesagt – keine Ahnung, was mich dort draußen erwarten wird. Eine Mischung aus Angst, Nervosität, Vorfreude und Aufregung macht sich in mir breit. Dieses Gefühlschaos lässt mich eine ganze Weile lang nicht einschlafen. Allein mit seinen Gedanken beschäftigt zu sein, kann einen wahnsinnig machen. Ich bin froh, dass ich mich entschlossen habe, früh ins Bett zu gehen. Denn so bleibt mir immer noch genügend Schlaf, um morgen fit zu sein. Es war eine unruhige, aber zugleich erholsame Nacht. In meinen Träumen habe ich jede Schraube von Apache Star erneut kontrolliert, bin die Gesetzesauflagen durchgegangen und habe Zeitabläufe studiert. Doch trotz des Gedächtnistrainings letzte Nacht fühle ich mich voller Energie. Es die Vorfreude auf den wohl schönsten Tag meines Lebens – natürlich abgesehen von den Geburten meiner beiden Söhne. Ich bin mit meiner Crew im Hotel zum Frühstück verabredet. Als ich das Restaurant betrete, blicke ich sofort in strahlende Gesichter. Meinen Männern scheint es ähnlich wie mir zu ergehen. Für uns alle ist das heute ein großer Tag. Der Tag, auf den ich die letzten dreieinhalb Jahre hingearbeitet habe. Ich habe alles gegeben, was ich zu bieten hatte, um dieses spektakuläre Ereignis für mich, für die Apache Star und für meine Crew wahr werden zu lassen. Es ist 9 Uhr, als wir pünktlich in der privaten Marina auf Stock Island eintreffen. Ein Sicherheitsdienst bewacht dort die Apache Star rund um die Uhr. Es beruhigt mich, dass der Schutz meines Speedbootes garantiert ist. Wir hatten zuvor unsere Ausrüstung am Kommandostand in der Marina deponiert. Diese beinhaltet feuerfeste Unterwäsche, Overalls, Satelliten-Ortungsgeräte und vieles mehr. Wir ziehen uns um und prüfen noch einmal unsere gesamte Sicherheitsausstattung. Wir tragen alle Helme, wie sie auch das US-Militär benützt. Und in diese wurden Headsets integriert, welche die Kommunikation während der Fahrt gewährleisten. Unsere gelben Schwimmwesten sind wie die Westen in Flugzeugen konstruiert. Bei Kontakt mit Wasser blasen sie sich automatisch blitzschnell auf. Außerdem hat jeder von uns eine Halskrause, die den Nacken gegen die enormen Fliehkräfte stützt. Darüber hinaus tragen wir Ellenbogenschützer, um die Schläge bei hohen Geschwindigkeiten abzufedern. Ich bin der Einzige, der darauf verzichtet, da ich der Meinung bin, dass diese nicht zwingend notwendig sein werden. Unsere Handschuhe sind an den Fingerspitzen offen, um ein besseres Gefühl für die Betätigung der Schalter und am Lenkrad zu haben. Zusätzlich dürfen wir nichts mitnehmen. Alles bleibt in unseren Autos zurück, denn das Embargo-Gesetz verbietet uns jegliche Einfuhr. Wir wollen kein Risiko eingehen und auf gar keinen Fall Ärger mit den amerikanischen Behörden, die schon draußen an der Startlinie auf uns warten. Stauraum gibt es ohnehin nicht. Dafür hat die Apache Star keinen Platz. Selbst für zusätzliches Benzin haben wir keinen Raum – wir sind mit 1200 Litern Sprit vollgetankt bis unter die Decke. Das ist natürlich sprichwörtlich zu sehen, denn die Apache Star ist kein geschlossenes Rennboot. Das ist übrigens das Ausschlusskriterium, welches es untersagt, mit der Apache Star an offiziellen Rennen teilzunehmen. Ich habe das Cockpit öffnen lassen, weil ich es nicht ertragen kann, in einem geschlossenen Speedboot zu sitzen. Im Ernstfall möchte ich schließlich nicht unter Wasser in einem geschlossenen Sarg gefangen sein, denn Powerboote drehen sich bei einem Unfall oftmals auf den Rücken. So fahre ich lieber mit offenem Cockpit und kann mir vorstellen, den Himmel zu berühren, wenn ich über die Wellen fliege. Dennoch reichen unsere 1200 Liter Sprit gerade einmal nur für die Hinfahrt. Und bevor ich jetzt Kritik von Greta Thunberg höchstpersönlich entgegennehmen darf: Die Apache Star braucht zwar etwas mehr als ein gewöhnliches Boot und deutlich mehr als ein Auto, aber ich fahre umso schneller und erreiche dadurch umso eher mein Ziel. Außerdem nutze ich dieses Speedboot für außergewöhnliche Ereignisse und nicht im Alltag. Demnach ist meine CO2-Bilanz unterm Strich nicht höher als die von anderen Menschen. Da ich also nicht genügend Sprit an Bord habe, um auch wieder zurück in die USA fahren zu können, habe ich bereits vor längerer Zeit vorgesorgt. Auf einer meiner Reisen nach Kuba habe ich vor Ort 800 Liter Treibstoff gekauft. Er liegt seitdem in der Marina Hemingway und wartet auf seinen Einsatz. Es war kein Kinderspiel, auf Kuba Super Plus mit 100 Oktan zu bekommen, aber auch das habe ich mit Hilfe der kubanischen Regierung gemeistert. Das ist ein wirklich heißes Zeug, bestes Futter für die Apache Star. Durch die vollen Benzintanks wiegt mein Powerboot über eine Tonne mehr. Dass ich dadurch an Geschwindigkeit verliere, ist mir egal. Das zusätzliche Gewicht habe ich gerne in Kauf genommen, da die Apache Star dadurch mehr Stabilität im Wasser erhält. Ich gehe davon aus, dass mir dies bei solch hohem Wellengang, wie er vorausgesagt wurde, zugutekommen wird. Sämtlichen unnötigen Ballast habe ich vermieden. Aus diesem Grund haben wir noch nicht einmal Fender oder einen Anker an Bord. Mein ganzes Leben lang habe ich dies als überflüssig erachtet. Fender liegen meist nur herum und nehmen Platz weg. Deshalb habe ich nie welche besessen und wenn doch, dann habe ich sie an Land gelassen. Außerdem hat jedes andere Boot Fender. Wenn ich also an Land gehe, dann haben die anderen Boote neben mir immer solche „Abpuffer“ an ihren Außenseiten hängen, weshalb ich noch nie zusätzlich welche benötigte. Ebenso ist es mit einem Anker. Da ich immer nur schnell fahren will, brauchte ich diesen nicht. Anker liegen meist lose im Bootsrumpf herum. Bei meiner Fahrweise würde so ein herumfallender Metallhaken mein Boot nur beschädigen. Letztlich liefert mir die Tatsache, dass ich keinen Anker besitze, ein zusätzliches Gefühl von Freiheit. Es ist 9 Uhr 40, als ich in das Speedboot klettere und es sind noch genau 20 Minuten bis zum Start. Mein Herz pocht mit jeder Sekunde schneller. Ich überprüfe noch einmal die Aggregate. Vor mir befinden sich die Geschwindigkeitsanzeige sowie die Anzahl der Umdrehungen sowohl des linken als auch des rechten Motors. Ich nehme links vorne im Cockpit Platz. In vielen Powerbooten sitzt der Kapitän rechts, aber das gefällt mir nicht. Ich bin durch das Fahren schneller Autos gewohnt, links zu sitzen. Deshalb habe ich die Apache Star von einem Rechtslenker auf einen Linkslenker umbauen lassen. Somit kann ich das Steuer in der linken Hand halten und den Gashebel mit der rechten Hand betätigen. An diesem befindet sich auch ein Knopf, durch welchen ich die Antriebe betätigen kann. Somit kann ich das Boot ganz allein steuern. Für den heutigen Weltrekordversuch kann ich jedoch auf meine Crew nicht verzichten, denn die Bedingungen werden alles andere als normal sein

Rechts neben mir sitzt Mike McMajor. Er ist unser Throttleman und wird die Antriebe und Trimmklappen steuern. Das heißt, dass er die Antriebe so einstellt, dass die Höchstgeschwindigkeit erreicht werden kann. Um bei Höchstgeschwindigkeit die Stabilität des Speedbootes im Wasser zu gewährleisten, müssen die Trimmklappen optimal eingestellt werden. Auf dem Armaturenbrett vor Mike habe ich insgesamt zehn Aggregate einbauen lassen. Sie sind in zwei horizontalen Reihen übereinander angeordnet und stellen die Verfassung des linken und des rechten Motors dar. Dazu zählen der Ölstand, die Wassertemperatur, der Booster wie auch der Wasser- und Benzindruck. Der Einbau der Aggregate in dieser Reihenfolge ist bei Rennbooten keinesfalls üblich. Meiner Meinung nach ist dies aber sinnvoll und sollte standardmäßig in allen Speedbooten auf diese Weise installiert werden. Dadurch, dass die Anzeigen des linken und des rechten Motors übereinander liegen, brauche ich während der Fahrt keinen großen Aufwand betreiben und Zahlen ablesen. Das würde bei einer Überfahrt wie der heutigen sowieso nicht funktionieren. Durch die eigens von mir konzipierte Anordnung der Aggregate brauche ich nur auf die Fühler achten: Stehen diese parallel zueinander, dann ist alles in Ordnung. Ist dies nicht der Fall, dann haben wir ein Problem. In der Mitte zwischen mir und Mike befinden sich außerdem zahlreiche weitere Aggregate – wie ein Navigationssystem und ein Gerät, das mich über zusätzliche technische Eigenschaften informiert. Dazu zählen beispielsweise die Wassertiefe und die Durchschnittsgeschwindigkeit. Die Mittelkonsole bietet viele weitere kleine Knöpfchen und erinnert stark an das Cockpit eines Flugzeugs. Hier kann ich unter anderem die Hatch öffnen, die Beleuchtung steuern, die Klimaanlage einstellen, die Benzinpumpen umschalten und die Motoren ein- und ausschalten

Hinter Mike sitzt David Wild. Er ist unser Navigator. Er kennt sich in den Gewässern vor Florida hervorragend aus und ist der beste Kartenleser. Deshalb ist er für unser Team eine echte Bereicherung. Ohne ihn würden wir schlichtweg nicht ankommen. Von David habe ich, neben einem Radio für private Zwecke, die Tankanzeigen einbauen lassen. Sein Arbeitsgerät während der Überfahrt ist jedoch primär der Hochsee-Navigationsmonitor, welcher sich in der Mitte des hinteren Armaturenbrettes befindet. Die Daten, die David hinten auf dem großen Navigationssystem eingibt, werden mir vorne auf dem kleineren angezeigt. Ein Hochseenavigationssystem ist für unsere Fahrt essentiell. Es beinhaltet alle Begebenheiten des Meeres und zeigt entlang unserer Route sämtliche Untiefen und Hindernisse an. Außerdem informiert es uns über die Wetterbedingungen, indem es beispielsweise die Höhe des Wellengangs oder Stürme anzeigt. Neben David und hinter mir nimmt Jack Mercurius Platz. Er ist mein Maschinenbauingenieur, der für die mechanischen Belange des Bootes zuständig ist. Sollte während der Fahrt ein technisches Problem auftreten, dann ist er gefragt. Er entwickelt Motoren für Mercury Racing, die ausschließlich für die besten Rennboote eingesetzt werden – wie die Apache Star. Dadurch kennt sich niemand besser mit den Motoren aus, weshalb Jack, ebenso wie alle anderen, essenziell für diese besondere Überfahrt ist. Vor Jack befindet sich das Funkgerät. Jack ist dafür verantwortlich, stets eine freie Funkfrequenz zu finden, um im Notfall Kontakt zur amerikanischen Küstenwache herstellen zu können. Nachdem wir nochmals alle Aggregate kontrolliert und die Software einem Update unterzogen haben, schnalle ich mich in meinem Dreipunktgurt fest. Für einen kurzen Moment halte ich inne. Nun ist der Moment gekommen, auf den ich so lange gewartet habe. Sämtliche Hürden habe ich überwunden und dabei nie die Hoffnung verloren. Ich habe für meinen Traum gekämpft. Nun liegt es an mir, mein Ziel zu erreichen. Ich starte die Motoren. Die knapp 3000 PS brüllen auf „Guten Morgen, mein Schätzchen, Zeit aufzuwachen. Heute ist dein großer Tag!“, flüstere ich meinem Boot zu. Die Leinen werden losgemacht und wir begeben uns im Standgas auf den Weg zur Startlinie. Als wir den Hafen durchqueren, fahren wir an einigen Schaulustigen vorbei, die uns vom Pier und von Schiffen aus zuwinken. An diesem Tag sind mein ehemaliger Schwager und seine zweite Frau die einzigen meiner Familie, die mich in Miami verabschieden. Der Rest meiner Familie wartet schon ungeduldig in Kuba auf meine Ankunft. Wir sind nach einer knappen Viertelstunde kurz vor der Startlinie und eigentlich sollte jetzt schon ein Helikopter über uns kreisen. Dieser wird uns begleiten und von der Luft aus Hindernisse – wie Flüchtlingsboote oder schwimmende Container – erkennen und uns davor warnen. Außerdem hat er die Rettungsinsel an Bord, welche ich zuvor noch für teures Geld erworben habe. Man sagt, dass das Gebiet haiverseucht ist und keiner von uns wollte testen, ob dies stimmt. Aus diesem Grund war mir unsere Sicherheit im Notfall das Geld wert. Ich ersuche Mike, bei der Küstenwache nachzufragen, wo der Helikopter bleibt. Wir können auf gar keinen Fall auf ihn verzichten „Der Hubschrauber hat Verspätung, weil die Starterlaubnis zu spät gekommen ist“, gibt Mike kurz darauf an mich weiter. Der Hubschrauber sollte das Startsignal geben. Ich werde immer nervöser. Geduld in einer solch emotionalen Ausnahmesituation wäre wohl für niemanden möglich. Wir sitzen in voller Montur im Cockpit der Apache Star. Die Sonne hat noch bei weitem nicht ihren höchsten Punkt erreicht, aber das Thermometer hat jetzt schon die 30 °C–Marke überschritten. Die feuerfeste Unterwäsche lässt nicht die geringste Brise durch und ich bin in diesem Moment heil froh, dass ich eine Klimaanlage einbauen habe lassen. Während wir an der Startlinie auf den Helikopter warten, lasse ich meine Finger über den Glücksbringer meiner Mutter gleiten. Sie hat mir eine Goldplatte mit dem darauf eingravierten Datum meiner Rekordfahrt, den 1. August 2015, und den Namen meines Bootes, Apache Star, anfertigen lassen. Ich habe sie an meinem Lenkrad befestigt, damit ich sie auch während der Fahrt immer im Blick habe. Der bevorstehende Wellengang wird mir zwar vermutlich keine Gelegenheit geben, meinen Blick vom Horizont abzuwenden, aber das Gefühl, dass ich den Glücksbringer meiner Mutter theoretisch ansehen könnte, beruhigt mich. Das ist aber nicht der einzige Glücksbringer, den ich bei mir habe: Es gibt noch ein paar Bändchen von Freundinnen und eine Münze als Talisman. Nun wird sich zeigen, ob sie helfen und ob wir gut vorbereitet sind. Ein immer lauter werdendes Geräusch reißt mich aus meinen Gedanken. Es ist der Helikopter, der nun immer näher auf uns zukommt. Als der Helikopter auf unserer Höhe ist, steige ich aufs Gas. Die Crew im Helikopter gibt auf Kuba Bescheid, dass wir losgefahren sind

Die Apache Star nimmt sofort Fahrt auf. Schnell befestige ich die Getriebeschalthebel mit einem Gummi, sodass sich diese bei starken Schlägen nicht versehentlich von allein verstellen. Das Schlimmste, das passieren könnte, wäre, dass die Getriebeschalthebel vom Vorwärtsgang in den Leerlauf schalten würden, wenn ich gerade Vollgas gebe. Dann würde es die Getriebe in Sekundenschnelle zerreißen. Ich spüre den Druck der Geschwindigkeit und das Powerboot fliegt über die ersten Wellen. Vollkommenes Glücksgefühl durchströmt meinen Körper. Ich fühle das Adrenalin durch meine Adern pumpen. Gänsehaut erstreckt sich von oben nach unten auf meinem ganzen Körper. Nun gibt es kein Speed Limit mehr. Die endlose Weite des Ozeans liegt vor mir und ich rase dem Horizont entgegen. Mike stellt die Trimmklappen stets optimal auf die derzeitige Geschwindigkeit ein. Von hinten ruft David mir die Navigationsdaten über Funk zu, die ich gleichzeitig im Display vor mir sehe. Alle fünf Minuten korrigiert David die Daten unseres Kurses. Doch diesen zu halten wird immer schwieriger, denn die Wellen werden höher und der Wind wird stärker. Ich spüre nun die Kräfte der Naturgewalten am eigenen Leib. Die sich kreuzenden Winde, welche von den Bahamas kommen, werfen uns hin und her. Die Wellen nehmen Höhen von durchschnittlich drei Metern an, zwischen denen meine 17 Meter lange Apache Star wie eine kleine Nussschale aussieht. Ich bin hoch konzentriert und gerate in einen Zustand wie in Trance. Es fühlt sich wie ein Rausch an – nein: Es ist besser. Alles andere ist ausgeschaltet und weggedrückt. Ich habe das Gefühl, eins zu werden mit der Apache Star. Ich fühle mich wie ein Teil dieses Wunderwerks aus Stahl, Aluminium, Leder und Carbon. Ich höre und fühle die dröhnenden Motoren, den Wind und ich spüre alles, was auch das Boot spüren muss – oder besser: ertragen muss. Und das ist nicht gerade wenig, denn die Schläge sind hart wie die eines Hammers. Jede Faser meines Körpers schreit danach, dass das Boot anhält. Doch ich fahre weiter. Mit Vollgas fahre ich Havanna entgegen. In diesem Moment können mich die Schmerzen von nichts abhalten. Ich fühle zwar die Leiden meines Körpers, aber sie kommen in meinen Gedanken nicht an. Ich habe keine Zeit, die Schmerzen zu verarbeiten, denn ich bin hoch konzentriert darauf, das Boot bei den viele Meter langen Sprüngen durch die Luft stabil zu halten

Florida liegt längst außer Sichtweite. Um mich herum sehe ich weit und breit nur Wasser. Die Wellen scheinen die Apache Star zu verschlingen. Die Rennschalensitze sind so konstruiert, dass meine Nasenspitze gerade noch über das Armaturenbrett reicht. Vor mir sehe ich nur den zehn Meter langen Bug der Apache Star, auf dem mein Logo zentral positioniert ist. Es sieht exakt so aus wie das Tattoo, das ich mir in Miami während des Schiffbaus auf der Innenseite meines rechten Unterarmes habe stechen lassen. Im Grunde genommen repräsentiert es mein Leben. In der Mitte ist der Kopf eines Indianers abgebildet, welcher mit zehn Flaggen umrandet ist. Jede Flagge steht für einen wichtigen Teil meines Lebens, wie beispielsweise die französische Flagge, da meine beiden Söhne Halbfranzosen sind. Am oberen Rand über den Flaggen steht in Großbuchstaben Apache geschrieben; am unteren Rand Star. Neben dem Wort Star sind links und rechts jeweils zwei weiße Sterne abgebildet, die für die zwei gewonnenen Weltmeisterschaften von Apache Star – damals trug sie noch den Namen Apache Heritage – stehen. Auf der linken und rechten Seite befindet sich die Zahl 50, die die Startnummer meines Bootes ist. Sie ist mit jeweils einem roten Stern positioniert, welcher für den Weltrekord der Apache Star steht. Zwei Wochen vor dem heutigen Weltrekordversuch habe ich mir zu meinem Logo am selben Unterarm, jedoch auf der Außenseite, die Zahl „50“ knapp über dem Handgelenk tätowieren lassen. Viele Menschen fragen mich, warum ich mir mein Alter auf den Körper habe stechen lassen. Mit einem Grinsen auf den Lippen erkläre ich ihnen sodann immer, dass die „50“ nicht mein Alter, sondern die Starnummer meines Bootes repräsentiert. Obwohl die „50“ in diesem Jahr tatsächlich lustigerweise auch mein Alter darstellen konnte. Zusätzlich habe ich mir vor zwei Wochen oberhalb der „50“ die Freiheitsstatue tätowieren lassen, die jedoch nicht wie gewöhnlich eine Fackel, sondern eine kubanische Flagge in der Hand hält. Sie repräsentiert die Völkerverständigung, für die ich die letzten dreieinhalb Jahre gekämpft habe und welche hoffentlich durch meinen heutigen Weltrekordversuch die beiden Staaten einander näherbringen wird

Ich andererseits vereine in diesem Moment mein ganzes Dasein mit der Apache Star. Es ist für mich ein unbeschreibliches Gefühl. Die Wellen brechen von allen Seiten auf uns ein. Ich schlage das Lenkrad jedes Mal, wenn wir in die Luft fliegen, bis zum Anschlag ein. So kräftig sind die Wellen und der Wind mittlerweile. Vom andauernden Gegenlenken schmerzen mir schon langsam die Handgelenke. Plötzlich höre ich einen lauten Knall „Was zur Hölle war das?“, frage ich meine Crew. Keiner kann mir eine Antwort geben. Ich werfe einen Blick auf die Aggregate und sehe, dass zwei von ihnen nicht parallel zueinanderstehen. Das ist nicht nur kein gutes Zeichen, sondern schlimmer: Wir haben ein echtes Problem. Es trifft mich wie ein Schlag in den Magen, als das Boot nach rechts ausbricht. Wie in einer Achterbahn werden wir mit voller Härte gegen die linke Seite unserer Sitze geworfen. Ich knalle mit dem Kopf gegen die Stützen und bin in diesem Moment überaus dankbar für meine Halskrause. Vermutlich hätte ich mir spätestens jetzt das Genick gebrochen. Dann wäre unser großes Abenteuer vorbei. Mike hat die Aggregate genau vor sich „Der rechte Motor überhitzt!“, ruft er. Obwohl wir im Rennmodus sind, sehe ich keinen anderen Ausweg, als das Speedboot zu stoppen. „Wir müssen die Fahrt unterbrechen!“, schreie ich. „Wir müssen das technische Problem lokalisieren und beheben.“ Ich hatte inständig gehofft, dass Jack’s technische Fähigkeiten nicht zum Einsatz kommen müssen, aber nun ist es soweit. Ich lege einen der kleinen Knöpfe in der Mittelkonsole um, sodass sich die Hatch öffnet. Nun liegen die Motoren frei und Jack kann einen Blick darauf werfen. Die monströsen Wellen kennen kein Erbarmen, auch nicht in einer Notsituation wie dieser, und lassen die Apache Star weiter hin und her schaukeln „Pass auf, da kommt Wasser in den Motorraum!“, brüllt Jack von hinten. Ich zerre am Lenkrad und versuche das Boot entgegen der Wellen zu steuern. Allerdings ist das eine unlösbare Aufgabe, denn sie kommen von überall. Die Apache Star hängt wegen des Gewichts der Motoren und der Getriebeaufhängung achtern tief im Wasser. Wir stehen noch keine fünf Minuten still, aber sind schon bis auf die Haut nass „Kann sein, dass der rechte Filter verstopft ist“, spekuliere ich. Wir sind etliche Male durch riesige Algenfelder gefahren, welche für diesen Teil des Atlantiks bekannt sind. Jack hängt kopfüber im Motorraum, aber schüttelt nur den Kopf auf die Frage, ob er das Problem gelöst bekommt. Wir alle waren angespannt und obwohl jeder von uns ein echter Experte auf seinem Gebiet ist und reichlich Erfahrung gesammelt hat, weiß dennoch keiner, was passiert sein könnte. Mittlerweile stehen wir hier schon eine Viertelstunde herum. Immerhin kreist der Helikopter nach wie vor über uns. Rettung in der Nähe zu wissen, beruhigt mich zwar ein wenig, aber trägt dennoch nicht zur Lösung unseres Problems bei. Von Minute zu Minute werde ich nervöser und ungeduldiger „Wir sind gerade dabei, einen neuen Weltrekord aufzustellen. Die Zeit drängt, Männer! Lasst uns endlich weiterfahren!“, rufe ich gegen den Wind. Ohne zu wissen, wodurch der Schaden entstanden ist und ohne das technische Problem behoben zu haben, nehmen wir erneut Fahrt auf. Ich setze in diesem Moment alles auf eine Karte, denn auf keinen Fall will ich mich hier, mitten auf dem Meer, auf halber Strecke zwischen Florida und Kuba, von irgendwelchen Macken der Technik stoppen lassen. Kaum haben wir erneut Fahrt aufgenommen, werden wir mit einem weiteren Problem konfrontiert. Mit Entsetzen muss ich feststellen, dass die Daten des Navigationssystems nicht korrekt angezeigt werden „David, warum funktioniert das Navi nicht mehr?“, frage ich ihn vorwurfsvoll. „Bisher waren wir auf dem richtigen Kurs!“, verteidigt er sich und er fährt fort: „Warte, ich kümmere mich darum.“ Ohne Navigationssystem sind wir aufgeschmissen. Wir werden Kuba niemals erreichen. Vermutlich würden wir irgendwann in Mexiko oder auf Puerto Rico ankommen, wenn uns zuvor nicht der Sprit ausgehen würde. Vorausgesetzt, dass der überhitze Motor das Weiterfahren überhaupt zulässt. Zu unserem großen Glück hat auch David an einen Plan B bezüglich der Navigation gedacht. Das große Hochseenavigationssystem hat zwar den Geist aufgegeben, aber David hat für den Notfall noch ein mobiles Navigationssystem in seinen Overall eingesteckt. Dieses kleine Ding ist in diesem Moment unser Hoffnungsschimmer. Es wird uns den Weg nach Kuba zeigen. Unser Höllentrip geht weiter. Doch nun fahre ich wie in einem Traumzustand, surreal, wie in einer anderen Welt. Ich ignoriere jegliche Regeln, die ich in all den Jahren gelernt habe. Ich verlasse mich allein auf meinen Instinkt. Ich spüre das Fahrverhalten der Apache Star und reagiere darauf in Sekundenbruchteilen. Mehr denn je fühle ich die tiefe Einheit zwischen Mensch und Technik, bin zur Gänze verbunden mit diesem Boot. Ein Glücksgefühl durchströmt mich, als ich begreife, wie ich dieses rasend schnelle Geschoss unter meiner Kontrolle habe, obwohl wir uns am Limit dessen bewegen, was Mensch und Maschine ertragen und überstehen können. Und dass, obwohl die Apache Star nach wie vor nach rechts zieht. Als ich gerade wieder neue Hoffnung geschöpft habe und weitere Meilen zwischen den USA und Kuba hinter mich gelegt habe, erschrecke ich abermals. Nach einem grellen und lauten Piepton höre ich nur noch Rauschen „Was war das?“, frage ich mit entsetzter Stimme meine Crew. Doch sie antworten nicht. Ich beuge mich nach vorne, um mich nach rechts zu Mike drehen zu können und blicke in ein ebenso schockiertes Gesicht wie meines. Ich sehe, wie sich seine Lippen bewegen, höre aber nichts. Die Kommunikation ist ausgefallen. Wir sind voneinander abgeschnitten. Durch die Kopfstützen können wir uns nicht sehen und nun auch nicht mehr hören. Es konnte nicht mehr schlimmer kommen. Kurzerhand entschließe ich mich dazu, meinen Dreipunktgurt zu lösen. Im Falle eines Unfalls wäre dies mein sicheres Todesurteil. Ich würde in hohem Bogen aus dem Cockpit geschleudert werden und mit 200 km/h auf dem knallharten flüssigen Beton aufschlagen. Doch wie ich bereits gesagt habe, würde ich alles für meinen Erfolg geben, auch mein Leben, wenn es sein muss. Ich drehe mich zu David um, der Gott sei Dank nur schräg und nicht direkt hinter mir sitzt. In diesem Falle wären wir tatsächlich vollkommen aufgeschmissen gewesen. Aber nun kann ich die Handzeichen sehen, die David mir gibt. Er deutet mit gestrecktem Arm in die Richtung, in die ich die Apache Star steuern muss. Alle paar Minuten drehe ich mich nun um und korrigiere den Kurs, um Richtung Havanna zu fahren. Trotz all der Schmerzen in dem wild hin und her schlagenden Boot, trotz des brausenden Windes und des vollen Stresses muss ich grinsen: Da fahre ich nun mit einem absoluten Hightech-Powerboot mit Vollgas über den Atlantik, und navigiere nach Handzeichen – wie in alten Zeiten. Eigentlich ist das eine Katastrophe, aber uns bleibt nichts anderes übrig. Ich sehe nur Wasser. Wir sind auf dem scheinbar unendlichen Atlantik und ich habe keine Ahnung, wo wir uns tatsächlich befinden. Doch dann erscheint vor mir am Horizont ein winziger Punkt. Nein, Moment – es sieht eher aus wie ein kleiner Zipfel, der aus dem Wasser ragt. Mit jeder Meile, die ich auf das kleine Ding zufahre, wird es größer. Ich kann meinen Augen kaum trauen. Ist es tatsächlich Land, was ich da sehe? Sicher kann ich mir nicht sein, denn zu viel ist schiefgelaufen. Und ich habe das Gefühl, dass wir schon eine halbe Ewigkeit unterwegs sind. Der Helikopter kreist immer noch über uns. Wäre die Kommunikation nicht ausgefallen, dann hätte Jack dem Piloten per Funk durchgeben können, dass er vor uns fliegen soll. Dann hätte er uns die Richtung zeigen können, aber dazu hätte er keine Erlaubnis gehabt. Wenn ich an den ausgefallenen Funk denke, dann bekomme ich ein mulmiges Gefühl im Magen. Der Helikopter sollte uns eigentlich vor Hindernissen im Wasser warnen, die wir nicht sehen können. Eine Kollision würde das Ende bedeuten. Das Risiko ist uns allen bewusst und wir wissen, dass pro Jahr Tausende Container von Frachtschiffen gepustet werden und anschließend durch die Ozeane treiben. Wie kleine Luftkapseln schwimmen sie dann oft nur knapp unter der Wasseroberfläche und sind nur von oben sichtbar. Ich gebe Gas für den Endspurt Richtung Küste und spüre, dass die Apache Star bei dieser Trimmung eigentlich schneller sein müsste. In diesem Moment dreht der Helikopter ab. Der 24. Breitengrad trennt den amerikanischen vom kubanischen Luftraum. Der US-Helikopter hat nun keine Erlaubnis mehr, uns zu unserem Ziel zu begleiten. Würde er sich der Anordnung der kubanischen Regierung widersetzen, so würde diese Kampfjets des Militärs zur Abwehr des Feindes schicken und den Helikopter abschießen. Das zeigt die Realität der Beziehung zwischen den USA und Kuba auf. Traurig, wie ich finde. Mein mulmiges Gefühl wird durch Angst ersetzt. Was mache ich, wenn die Apache Star jetzt, in Sichtweite des Ziels, versagt? Unsere Helfer aus der Luft sind – mitsamt unserer Rettungsinsel – bereits in der Ferne verschwunden. Ich bin nicht angeschnallt und die Apache Star windet sich mit aller verbleibenden Kraft durch die immer noch drei Meter hohen Wellen. Mehr als 100 km/h schafft sie nicht mehr, wobei eigentlich das doppelte Tempo normal wäre. Das Land vor uns füllt nun schon beinahe den gesamten Horizont aus. Wir sind kurz davor – welches Land es auch sein mag. Ich drehe mich erneut zu David um, wobei ich seinen nach oben gerichteten Daumen und sein breites Grinsen erkenne. Jetzt wird auch mir klar, dass wir es geschafft haben. Unglaublich, aber wahr: Wir haben unser Ziel trotz all der Schwierigkeiten nicht verfehlt. Ein unbeschreibliches Glücksgefühl durchströmt mich. Ich könnte vor Freude in die Luft springen, aber jetzt muss ich uns erst einmal sicher an Land bzw. ins Ziel bringen. Als ich Kuba immer näher komme, breitet sich vor mir die Skyline von Havanna aus: eine atemberaubende Aussicht auf bunte und sowohl zerfallene als auch gut erhaltene Altbauten. Die Apache Star dröhnt immer stärker und ich fühle mit ihr den Schmerz und das Leiden, das uns diese Höllenfahrt zugefügt hat. Ich fahre die berühmte Hafenpromenade, an der die Gischt emporspringt, entlang. So hatte es sich der Commodore gewünscht. Und er hatte recht: Tausende Einheimische stehen am Malecón und erwarten uns und das einzigartige Speedboot aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Sie alle jubeln und winken uns entgegen, als wir auf den letzten Metern mit Vollgas, jedoch nur halber Geschwindigkeit, an ihnen vorbeifahren. Wir bieten ihnen das spektakulärste Ereignis, das dieses Land je gesehen hat

In wenigen Augenblicken werden wir die Zielflagge erreichen. Es ist der Moment, auf den ich so lange gewartet, für den ich gekämpft und alles gegeben habe. Nun ist es gleich soweit. Tränen schießen mir in die Augen, als ich meine Familie von weitem am Ufer stehen sehe. Ich habe ihnen vor meiner Abfahrt neonorange T-Shirts anfertigen lassen, sodass ich sie in der Menschenmenge erkennen kann. Und auch dieser Plan ist aufgegangen

Ich sehe den Commodore, wie er auf einem großen Schiff nun direkt vor mir mit der schwarz-weißen Zielflagge wedelt. Nur wenige Meter von ihm entfernt befindet sich eine Boje. Zwischen ihnen fahre ich durch und habe nun offiziell das Ziel erreicht „Wir haben es geschafft, Männer! Wir sind da!“, rufe ich meiner Crew entgegen. Als ich mich zu Mike hinüber- und zu David und Jack umdrehe, blicke ich in überglückliche und aber auch von Schmerzen erfüllte Gesichter. Kaum haben sie den Dreipunktgurt gelöst, tasten sie ihre Overalls ab und schlucken die darin befindlichen Schmerztabletten, die sie glücklicherweise zuvor in Key West noch erworben haben. Wir alle haben Prellungen an Schultern und Rippen. Ich spüre zusätzlich einen dumpfen Schmerz am rechten Ellenbogen und Unterarm. Aber jetzt, in der Stunde des Triumphs, bin ich vollgepumpt mit Adrenalin und verdränge den Schmerz. Tosender Applaus und wedelnde kleine Flaggen empfangen uns. Ich höre kubanische Musik und sehe in vor Freude strahlende Gesichter. Ich fahre eine Linkskurve, um die Kubaner an Land zu begrüßen. Doch plötzlich höre ich einen lauten Knall, gefolgt von schwarzem Rauch „Was war das?“, fragt David mit Entsetzen

Ich entgegnete ihm, dass es nun endgültig auch für die Apache Star vorbei wäre „Sie streikt“, scherze ich herum. Nachdem ich die Linkskurve gefahren war, ragte der seit einer Stunde überhitzte Antrieb aus dem Wasser. Dadurch ist der rechte Antrieb explodiert und hat zugleich auch die Lenkungsaufhängung zerrissen. Darüber hinaus habe ich mein gestecktes Ziel, die Überfahrt in weniger als einer Stunde zu bewältigen, nicht erreicht. Doch in diesem Moment geht das alles an mir vorbei. Um die technischen Probleme werde ich mich später kümmern. Ich bin angekommen, nur das zählt. Ich bin der Erste seit knapp 60 Jahren, der diese Strecke gefahren ist, obwohl das Embargo nach wie vor besteht. Darüber hinaus bin ich der Schnellste, der diese Strecke jemals gefahren ist. Und das, obwohl mich die Technik im Stich gelassen hat. Ich reiße mir den Helm vom Kopf und die Handschuhe von den Händen. Erst jetzt wird mir klar, was wir die letzten knapp 90 Minuten er- und überlebt haben. Es ist ein Wechselbad der Gefühle: Einerseits bin ich stolz auf unsere Leistung, andererseits jedoch voller Zorn auf die Technik, die mich im Stich gelassen hat. Wütend werfe ich Helm und Handschuhe auf den Sitz und blicke dabei in die Gesichter meiner Crew. In ihren Gesichtern spiegelt sich mein eigenes Empfinden wider: Freude, Stolz und Schmerz

Langsam schleppt man uns in den Hafen von Havanna, wo viele Tausende Menschen und etliche Journalisten mit Kamerateams auf uns warten. Jubel, Beifall und staunende Blicke empfangen uns. Es scheint, als kämen wir aus einer anderen Welt, eigentlich nicht weit weg, aber für die Menschen hier unerreichbar. Der Commodore hängt mir einen aus bunten Rosen handgefertigten Kranz um den Hals und legt ein Blumenbouquet auf das Boot. Ich verspüre den Drang, meine geliebte Familie nun endlich in die Arme schließen zu können, doch wir haben die Anweisung, das Boot nicht zu verlassen. Der Zoll muss erst die erforderlichen Papiere ausfüllen und das Boot auf Schmuggelware untersuchen. Ich sehe den Zollbeamten beim Bürokratiekrieg mit ihrer Zettelwirtschaft ungeduldig zu. Es scheint so, als ob sie länger brauchen, als ich für die Fahrt von Florida nach Kuba benötigt habe. Ich sehe, wie sich meine Söhne durch die Menschenmassen drängen und halte es nicht mehr länger aus. Entgegen der Gesetze springe ich mit einem Satz vom Bug an Land und falle meinen Söhnen in die Arme. Ich hatte die Sorge, sie womöglich nie wieder zu sehen, zuvor nie zugelassen, weil ich sonst nicht hätte starten können. Doch die Sorge war berechtigt. Obwohl wir so ein enges Verhältnis pflegen, habe ich meine Söhne seit Monaten nicht mehr gesehen. Die Emotionen ergreifen mich wie nie zuvor und ich kann meine Tränen nicht mehr zurückhalten

Ich halte meine Söhne fest in den Armen, während wir von Menschenmassen umringt sind. Binnen kürzester Zeit schreitet die Polizei ein, um die Menge in den Griff zu bekommen, aber alles bleibt friedlich. Plötzlich erblicke ich meinen Vater. Er hat sich einen Schirm besorgt, mit dem er sich vor der heißen Sonne schützt. Dass er es geschafft hat, nach Kuba zu reisen, ist für mich das größte Geschenk, das er mir je hätte machen können. Es war ihm zuletzt nicht gut ergangen, aber nun steht er vor mir! Mein ganzes Leben lang habe ich um seine Anerkennung und seinen Stolz mir gegenüber gekämpft und nun sogar einen Weltrekord aufgestellt. Er hat als Unternehmer Einmaliges geschafft und jetzt ist er da und kann sich davon überzeugen, dass sein Sohn auch Einzigartiges schaffen kann

Selbst meine Schwester Yasmin ist gekommen und Muhammet Genc, mein Zigarrenlieferant und Freund aus Düsseldorf. Breit grinsend drückt er mir ein Willkommensgeschenk in die Hand: Speziell für mich hat er eine wunderbare Cohiba Behike 56, natürlich aus Kuba, besorgt. Meine Mutter ist – wie immer, wenn ich im Boot sitze – in Deutschland geblieben. Und – wie immer – hat sie in der Kirche eine Kerze angezündet. Der Stein, der ihr vom Herzen fällt, als meine Söhne sie anrufen und ihr sagen, dass alles gut gegangen ist, kann man bis Kuba poltern hören. Mit klopfendem Herzen hat sie auf diesen Anruf gewartet „Mein Glücksbringer hat Wunder vollbracht und meinen Jungen beschützt“, sagt sie mit erleichterter Stimme. Nach dem hektischen Empfang gehe ich erneut an Bord der Apache Star. Es dauert fast zwei Stunden, bis man uns in die Marina Hemingway abschleppt, wo die restliche Zollabwicklung stattfindet. Commodore Esteban sorgt dafür, dass die Apache Star unmittelbar aus dem Wasser genommen wird, weil sie sehr stark leckt. Um sie auf dem Trockensteg zu parken, musste er einen speziellen Kran organisieren. Mein Freund und Berater Coordt von Mannstein ist selbstverständlich auch angereist und hält mir alles Mögliche vom Hals

Der Chef der Marina, Commodore Esteban, hatte genaue Vorstellungen bezüglich des Ablaufs dieses Tages. Doch die dafür notwendigen Mittel sind auf Kuba oft nur schwer zu bekommen. So ist beispielsweise erst einen Tag vor meiner Ankunft noch ein Bootsanleger gebaut und neu gestrichen worden, damit wir mit der Apache Star nach unserer Ankunft im Hafen von Havanna anlegen können. Ich bin beeindruckt und amüsiert darüber, wie auf Kuba Angelegenheiten organisiert und erledigt werden. Wenn es sein muss, können die Dinge dort wirklich schnell gehen. Mit nach wie vor zittrigen Knien aufgrund des gerade Erlebten betrete ich den Raum in der Marina, in dem ich damals lauthals die Genehmigung für meine Überfahrt bestätigt hatte. Heute jedoch betrete ich den Raum nicht als Mann, der auf die Erlaubnis seitens der US-Regierung wartet. Nein, ich betrete den Raum als Sieger, der seine Träume verwirklicht und Außergewöhnliches erreicht hat. Der Raum ist, wie damals, voller Journalisten mit Kameras und Mikrofonen, die alle ungeduldig auf die Pressekonferenz warten. Kaum hatten meine Crew und ich uns gesetzt, prasseln die Fragen auf uns ein: Warum Kuba? Wie geht es Ihnen? Wer hat das Ganze finanziert? Was ist das für ein Boot? Die Fragen werden alle in spanischer Sprache gestellt. Eine wirklich schöne Sprache, wie ich finde. Temperamentvoll, stark und präsent. Das gefällt mir. Zu schade, dass ich sie nicht verstehen kann, aber selbst, wenn ich Spanisch sprechen würde, hätte ich in diesem Moment auch nichts verstanden. So heftig reden sie alle durcheinander. Eine Dolmetscherin greift ein und beruhigt die Journalisten: „Einer nach dem anderen, bitte!“ Ein großer Mann mit braunem Haar hebt zuerst die Hand und steht auf, als ihn die Dolmetscherin darum bittet. Er fragt mit ausdrucksstarker Stimme: „Warum Kuba? Wieso nicht eine andere karibische Insel?“ Mir wurde die Frage mittlerweile schon so oft gestellt, dass ich meine Standardantwort herunterleiere. Eine junge Amerikanerin von CNN fragt: „Wie geht es Ihnen jetzt und wie ist es Ihnen während der Überfahrt ergangen?“ Ich gebe ihr mit einem Lächeln auf dem Gesicht die ehrlichste Antwort, die ich parat habe: „Das Adrenalin lässt mich derzeit noch keine Schmerzen fühlen. Aber sie werden kommen, da bin ich mir sicher.“ Ein britischer Nachrichtensprecher von BBC fragt mich, ob uns jemand gesponsert hat. Auch diese Frage kann ich schnell beantworten: „Werfen Sie einen Blick auf Apache Star. Das verrät ihnen, wer mich unterstützt hat.“ Ein Journalist der Nachrichtenagentur Reuters aus London fragt mich, was es mit diesem Boot auf sich hat. Ich antworte ihm stolz, dass es das wohl außergewöhnlichste Speedboot aller Zeiten ist und er sich den Namen gut einprägen sollte, da die Apache Star mit dem heutigen Tage in die Geschichtsbücher eingegangen ist

Kapitel 10. Apache Star im Ruhestand. Als ich höre, dass die Apache Star nun offiziell in die USA importiert wurde, gehen mir nochmals die ganzen Dinge durch den Kopf, die ich habe regeln müssen. Dreieinhalb Jahre waren nötig, um die Apache Star so zu modifizieren, wie ich sie haben wollte. Anderthalb Jahre dauerte es, bis sie wieder von Kuba zurück in die USA durfte. Und ein Jahr lang habe ich mich mit den US-Behörden und Gerichten herumgeschlagen, um die juristischen Vorwürfe gegen mich aus der Welt zu schaffen. Wäre das missglückt, dann hätte ich hohe Geldstrafen zahlen und für 20 Jahre ins Gefängnis wandern müssen. Und das alles, um in 90 Minuten von den USA nach Kuba zu rasen. Bereue ich das? Nein, keine Sekunde – ich bin stolz darauf. Und was wurde aus der Apache Star? Sie liegt heute in Miami. In aufwendigen Reparaturen wurden sämtliche technische Schäden behoben und nur die Blessuren, die während der Überfahrt entstanden sind, habe ich so belassen. Der Rest wurde in sechs Monaten Arbeit behoben. Vor allem die Signalfarbe hat gelitten und sich verändert – ihre Changierung entspricht dem Verlauf der kubanischen Sonne. Was mir wichtig ist: Man sieht dem Boot an, was es erlebt und überstanden hat. Im Winter 2017 fliege ich nach Miami und beginne eine Serie von Testfahrten. Als ich die Motoren starte, bekomme ich Gänsehaut – ein unfassbares Gefühl. Endlich habe ich mein Boot wieder. Anfangs bin ich noch vorsichtig, fahre schonend die ersten Meilen, bis ich bei der zweiten Testfahrt wieder Vollgas gebe. Ein wunderbares Gefühl: Die Apache Star fliegt dahin wie immer, sie hält den enormen Belastungen stand. David Wild und ich testen unterschiedliche Schrauben, um die maximal mögliche Geschwindigkeit heraus zu finden. Warum ich das mache? Weil mir das Boot so wichtig ist. Aber Rennen will ich mit ihr nicht mehr fahren. Sie soll nun ihre Ruhe haben, weitere Fahrten dieser Art soll es nicht mehr geben. Aber verkaufen will ich sie auf keinen Fall. Eines Tages werde ich sie meinen beiden Söhnen vermachen

Отрывок из книги

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

.....

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

.....