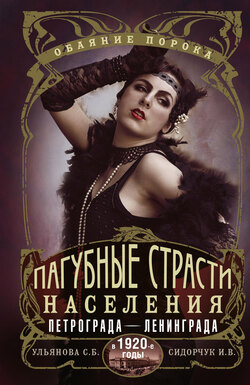

Пагубные страсти населения Петрограда–Ленинграда в 1920-е годы. Обаяние порока

Реклама. ООО «ЛитРес», ИНН: 7719571260.

Оглавление

Светлана Ульянова. Пагубные страсти населения Петрограда–Ленинграда в 1920-е годы. Обаяние порока

Введение

От аристократических салонов до деревенской избы: истоки девиантного досуга петроградцев

«Кабацкие нравы»

Хулиганство – «наносная эпидемия озорничества подонков общества»

«Являются исключительно притоном для непотребства»

«Спортивный» клуб

«Быт сломан»: девиантный досуг в структурах повседневности в период Революции и Гражданской войны

«Не преступно, но некрасиво»: некриминальные виды девиантного досуга горожан

«Папа, не пей!»: потребление алкоголя в структуре досуга

«Данон», пивная и прочие живопырки

«Диагноз: второй день получки»

Работа пьянке не помеха

Пошел «по проспекту настоящим „африканцем ходить»

«Вредят одинаково поп и пропойца»: религиозная деятельность как девиация

Кризис «био-психологического материала»: мещанство, упадничество, есенинщина

«Долой безобразников по женской линии»: гендерная дискриминация в области досуга

«Проститутка от бара» и «Леля с Казанской»

«Пережиток рабства»

«Будет, тварь, тебе ломаться, Раздевайся, пойдем спать»

«Рассудку вопреки, наперекор стихиям»: гомосексуальная досуговая культура до и после революции

«Свой круг» в Петрограде-Ленинграде 1920-х гг

«Клуб педерастов» на улице Белинского

«Между нами вообще существует тесная связь и поддержка друг другу»

«Лесбосская любовь», или «трибадия»

«Мужчины счастливы, что на свете есть карты, бега, вина и женщины»: азартные игры

«В клубе ежедневно в обороте десятки миллиардов в кассе…»

«Ну что ж, Карл Маркс тоже в карты поигрывал»

Развлечения по уголовному кодексу: криминализация девиантного досуга

«Для чего люди одурманиваются?»: наркотики в контексте досуговой культуры

«Морфий – не только лекарство»

«Когда нюхаешь, женщина не нужна»

«Муть дна»: хулиганство на улицах города 1920-х гг

«Инстинктивный революционный элемент»

Певцы и «физкультурники»

«Накинув плащ и с финкой под полою…»

«Переулками с буржуазной улицы проникает к нам смердящая муть»

Вместо заключения: борьба за культурный досуг в 1920-е гг

Избранная библиография

Отрывок из книги

«Система добродетелей, так же как и система преступления и порока, меняется вместе с ходом истории», – писал в начале ХХ в. французский социолог и криминолог Г. Тард[1]. Неотъемлемой составляющей любого общества, любой страны и исторической эпохи является отклоняющееся поведение, однако «набор девиаций» и отношение к ним общества варьируется в разных культурах и эпохах[2]. Сегодня проблемы наркомании, алкоголизма, проституции и т. п. постоянно обсуждаются политиками, журналистами, социологами, педагогами, являются частью массовой культуры и предметом научного изучения. Однако, какие бы усилия ни предпринимались, какие бы идеологические, религиозные, законодательные ограничения ни вводились и как бы строго они ни соблюдались, социальное зло невозможно искоренить. Пусть и не все, но многие не представляют свою жизнь без экстремальных, аморальных, пагубных для себя, а иногда и для общества развлечений и занятий. Ученые склоняются к выводу, что единственно верным способом борьбы с ними являются не полный запрет, а комплексное изучение, понимание и, в определенной степени, допущение.

Эпоха торжества консьюмеризма, массового потребления, превращение западной цивилизации в «цивилизацию досуга», рост свободного времени и доходов заставляют экономистов, социологов, психологов, философов и, конечно же, историков обращаться к изучению досуга. До эпохи модерна общественная мысль сходилась на том, что легитимное потребление трудящихся должно быть сведено к поддержанию скромного уровня жизни. Возможность потреблять больше исключалась: считалось, что она ведет к пьянству, распутству и т. п. Эти пороки оставлялись на долю «праздного класса». Но в первой половине ХХ в. в индустриальном мире произошел культурный переворот, связанный с уменьшением продолжительности рабочего дня, введением еженедельных выходных, оплачиваемых отпусков и пенсий по старости. Появилась «обязанность ничего не делать», а это означало свободу существования для себя, возможность наслаждаться жизнью. Правда, научиться это делать оказалось непросто.

.....

Более умеренные и либеральные специалисты и общественные деятели могли видеть в хулиганстве реакцию на социально-политические трансформации, общественные изъяны, тяжелые условия жизни. При этом его не всегда выделяли в отдельное преступление. В 1913 г. Московский столичный мировой съезд о министерском законопроекте о мерах борьбы с хулиганством пришел к выводу, что «хулиганство есть новое слово, но не новое общественное явление»: «Мировой Съезд полагает, что вошедшее в общее употребление слово „хулиганство“ обнимает собой столь разнородные понятия и представления, что задача дать определение побуждений „хулиганского характера“, удовлетворяющее требованию юридической точности, должна быть признана невыполнимой»[31].

Современные исследователи видят в качестве основного фактора роста хулиганства в городах дореволюционной России приток неквалифицированных рабочих из деревни, для которых оно стало механизмом адаптации под новые непривычные условия индустриального общества, а также частью процесса классовой самоидентификации, формирования «позитивного самовосприятия»[32].

.....