Читать книгу Словарный состав - Тамара Буковская - Страница 1

Обреченность речи

ОглавлениеПотому я и человек, что вру <…>

…хоть мы и врем,

потому ведь и я тоже вру, да

довремся же наконец и до правды.

Ф. М. Достоевский

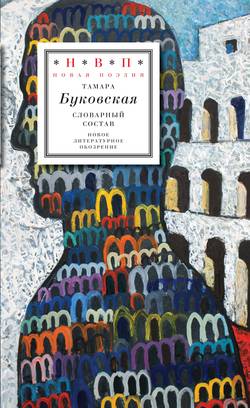

Первая «типографская» книга поэта Тамары Буковской (ей предшествовали публикации в сам- и тамиздате, в ряде журналов и альманахов), вышедшая в 1991 году, имела прямое, не уводящее в сторону и своей прямизной озадачивающее, название – «Отчаяние и надежда». Спустя без малого тридцать лет можно сказать: поэт неуклонно продолжает развивать, напрягать то натяжение, которое есть между этими составляющими заглавие первой книги полюсами. Причем всё яснее становится: это не отстраненное или абстрактное комбинирование, выводящее на разные лады «отчаянная надежда», «безнадежное отчаяние» и тому подобное… Всё это и так в стихах Буковской есть. Но привлекают к ним гораздо более значительные обстоятельства, заставляющие вслушиваться в разные тембры ее голоса и ловить себя на том, что многие словесные обозначения оказываются условными, далекими от «существа дела». Именно испытанием слова может быть обозначен путь Тамары Буковской – испытанием на подлинность, органичность, честность.

Ее стихи – монологи (они зачастую очень личные и откровенные не обнаженностью внешней – это как раз продуманный ход, а прорывами, зияниями нескрываемой боли), в которых отразилась личность их автора, способного свободно перемещаться по разным стилистическим и смысловым уровням – от высокого до низкого, от фени до рафинированно культурного. Такая амплитуда возможностей поэта говорит не только о зорком зрении к жизни и чутком слухе к словарю, но и – разумеется, в рамках этого выстраиваемого мира – об отмене иерархий и «штилей»… Так что эти монологи лирические. Но, несмотря на частую их аффектацию и форсирование в них голоса, далеки от театрализованности, довольствующейся внешними эффектами.

Стих Тамары Буковской всегда рассчитан на авторский голос, потому и сартикулирован, прежде чем попасть в область письменности, литературы; он как будто проходит проверку на ощупь речевым аппаратом: слова прощупаны в подвижности, движении, чтобы ухо, уловив нужные соответствия, помогло сдвинуть с места словесный массив и взвинтить речь. Именно речь! Но речь, тяготящаяся нейтральностью и предпочитающая просторечие (вспомним, так называлась книга, составившая свод стихотворений Буковской в новой поэтике1). Речь в обращенном в пространство монологе у Буковской – собственная и несобственная, идущая изнутри и снаружи, словно желающая полноты и единства звучания жизни «здесь и сейчас», в себе и вне себя; эту речь несет и она и не-она, и она и все; недаром так часты в этих стихах-речениях то поэтическое «ты», то обобщенно-личные или инфинитивные конструкции. Речь объединяет страстно, холерически заряженное слово с пространством, то ли ждущим наполнения звуком и смыслом, то ли не ожидающим такового. Это должно происходить «в долгий праздник» «перед молчанием». Когда пространством станет только небо, не задернутое пеленой и не отраженное в воде – там гуляют облака и тучи, летают птицы, туда направлены взгляды поэта и туда зовет он всмотреться своего собеседника.

Стихи Буковской как бы минуют бытование в виде текста, а некоторые создают особую напевность, сближаясь с устным творчеством. Близость к фольклорным истокам позволяет поэту избегать литературности, чуждаться ее, пренебрегать ее правилами и запретами. Очевидно, что поэт ведом потребностью передать стихам живое интонирование, сообщить им модуляции естественного голоса.

Как ни важно для поэта иметь узнаваемый голос, помимо узнаваемости есть еще различимость – среди шумов и гулов, превращающих жизнь в пустую и дурацкую, способных, кажется, заглушить в любом камертон «нравственного императива»… Звуча сквозь шумы и гулы времени, сквозь его протяженность, голос, звук, мысль этих монологов фиксирует, как время – скрещивается, оборачиваясь и непреложной категорией, расставляющей всё в определенном, как будто только ей нужном, порядке, и исторической памятью с травматическим опытом, и сезоном или часом дня, меняющими освещение и ощущение воздуха, и досадными случайностями, так что жизнь странным образом драматизируется… Эта как будто спонтанная инсценировка стоит автору многого, и ее никак нельзя счесть фиглярством, тем более что произносимые здесь монологи в основном предельно откровенны и, одновременно, несут на себе печать осознанной тщеты в самом факте их произнесения – выпускания на свет Божий, пускания по воздуху, на ветер…

Потому что обилие слов и смыслов – знак энтропии. Буковская, зная, что немотой будет увенчано всё, стремится к слову-смыслу – в единственном числе. А многосмысленность, как многозначительность, – свидетельство недодуманности, недозрелости, основание для иронии, для неприятия. «Труд – смысл – слово» – вот, кажется, триада, которой служит Буковская и в своем истовом стремлении к настоящему (не обязательно в значении «сегодняшнее») боится употребить лексему «поэт» (в книге ни разу не встречается, зато многократно – «стихи»), так же как одним из самых частых в книге слов делает производные от «смысл». В этой требовательности к поэзии и поэтам Буковская – за преодоление всего наносного, неорганичного, суетного ради «причастности

к той всамделишной и страстной

схваткой смерти с жизнью в теле

здесь под небом безучастным»

(«инфернальное начало…»)

Именно в результате такой схватки может, по мнению автора этих стихов, родиться, произойти поэзия. Может мелькнуть чудо, дать человеку повод приобщиться, причаститься сокровенного. Только это способно поднять странное и нелепое существо, поставить его на меже бессмысленности и включенности, где борьба будет только обостряться. Заслуга Буковской, что она нигде не позволяет себе такой откровенной метафизики, такой отвлеченности, везде ее слова напоены живой кровью.

Может быть, эта книга – и об изолганности каждого, не обязательно поэта, но в первую очередь, думается: поэта, поэта вообще, не конкретного (но и не абстрактного, а, как говорят в школе, «собирательного»). Буковская говорит о себе – но так, что каждый должен, обязывается принять на свой счет эти невыносимые, но необходимые требования. Требования по последнему счету – требования последнего счета. Их вполне, пожалуй, не вынести, но от них трудно избавиться. (С трудом приходится добавить: горе избавившемуся.) В чем‐то эта книга обладает терапевтическим воздействием: Т. Буковская ведет борьбу на почти свободной от каких‐либо ограничений территории средствами этих свобод, этой неограниченности. Но отстаивает она те жесткие – в том числе и главным образом – моральные законы, которые налагали вето на празднословие, словесный блуд. За них и из‐за них оказывается посрамлен человек в его бессильном одиночестве с самим собой и тем одним (Одним), к кому он всеми словами, мыслями и помыслами, ныне и присно, явно и тайно, в ясном уме и твердой памяти, во всю силу осведомленности и незнания, торжественно и бесстыдно обращается. Потому что он – «живец», с ужасом и отчаянием, но без всякого ощущения риска для себя, тонущий и задыхающийся в «лжитье» – «черной жизни», где всё «занятое… занято».

Кажется, что некоторые из представленных в книге стихов порождены такими вопросами, которые если и задают, то исключительно как риторические, не предполагающие ответа. Буковская же пристрастна и непреклонна: что такое «жизнь»? в чем свойство «поэзии»? Точнее – чего они требуют? что нужно, чтоб они были? Потому‐то автор с недоверием, подозрением, а также с болью апеллирует к тому, что софистически выдает себя за поэзию, а между тем не является даже прозой: то сторонится «физиологических анатомических / кардиологических подробностей», то смакует копошением в жизненных отходах. Мерилом для Буковской оказывается трезвая боль (здесь правильно было бы сказать не «поэт болеет…», а «поэт болит» – о «нутряном бремени жизни») и страх за несуществование, тревога за несуществующее, измышленное, неукорененное, «фантастическое». Как отличить в шумах и гулах подлинное от нескромности, хвастливости, бесстыдства, тщеславия?..

И как объяснить высказывание поэта, который начинает говорить с названной точки, из этой принятой позиции? При этом говорит, черпая из неистощимого арсенала всевозможных средств, перестающих быть холодно-риторическими и превращающимися в шквал извержений, производимых в судорожном поиске нужных слов. Подлинных, органичных, честных. Таких, которые может принять небо, пусть и безучастное. Таких, которые научены Фонтанкой, рекой спокойной, но предназначенной для питания брызжущих водометов, – фонтанировать, безудержно бить, иногда наотмашь, не разбирая места, беззаконно, болезненно и – хочется сказать – несправедливо. Но состояние аффекта, в котором эти слова произносятся, заставляет к ним прислушиваться, отнестись к ним как к заслуженным.

Поэтому стихи кажутся порожденными невозможностью. Даже неспособностью, остро и мучительно пережитой, говорить без лжи, любить мир и жизнь, принять себя… Потому многие из этих стихов, если не все, обращены поэтом к себе. В первую очередь поэт говорит с собой – и с целью не убаюкать свою совесть, а наоборот, разбудить, разбередить, растревожить, как и разозлить себя тыканием в свою беспомощность, слабость, недостаточность… Честным и бескомпромиссным обнажением неудовлетворенности собой поэт заставляет и читателя последовать за ним в надежде если не очиститься, то, по крайней мере, избавиться от усыпляющих иллюзий, которыми может быть даже спасительная лень. Так противозаконно и нетолерантно Тамара Буковская выводит читателя на диалог, на пристальное вглядывание в ту беспрекословную логику, которой незаметно для нас подчинены ее стихи, и в себя. При этом надо всё время помнить, что Тамара Буковская – умный поэт, не расстающийся со своим умом, им дорожащий, но и спорящий с ним, его опровергающий.

Предыдущая ее книга имела название «Безумные стихи», что во многом подводило черту выбора интонации предшествующих полутора десятилетий поисков: были найдены точный уровень, нужный градус, адекватный темперамент – для неистового потока речи. «Безумие» тех стихов – почти декларативный отказ от «опосредованного» высказывания, потребность выразиться «прямо» (при этом Буковскую никак не назвать поэтом «непосредственным», то есть лирически-простодушным). «Безумие» тех стихов в их исступленном напоре, почти в перешагивании той грани, за которой начинается уже сфера морализирования. И только поэтический ум – такт, трезвость (она присутствует в этом бешеном, взвинченном говорении) и ум – удерживают поэта.

Новая книга Т. Буковской содержит в себе опыт книги предыдущей и включает в себя несколько стихотворений оттуда. Они как знак преемственности, как неброское указание на то, что, высказавшись прежде раз, автор не «угомонился», не «выпустил пар». Во многом новая книга продолжает «безумие» книги прежней: трезвость, отчаянность, требовательность. Отсюда такое обилие императивных слов и выражений в новых стихах Буковской, а в сердцевине книги, в одном из верлибров, почти дословно приводятся слова Карамзина из манифеста 1793 года (!) «Что нужно автору?»:

ты хочешь быть автором,

но если сердце твоё не обольётся кровью

при виде страданий человеческих

оставь перо – иначе оно изобразит нам

лишь хладную мрачность души твоей

(«вся литература – случай из жизни»)

Пусть мрачно, но ни в коем случае не холодно… Это высказывания разной степени накала, но везде – предание муки огласке. Это обращения к кому‐то, к себе, к кому‐то в себе и к себе в ком‐то; последний «адресат» – самая, наверное, желанная цель для поэта: цель затеянного им трудного диалога в том, чтобы потесниться самому и предоставить своему мыслимому собеседнику свою точку зрения, или точку своего зрения – свое место в пространстве, откуда увиден мир в его ужасной безусловности и обреченности. А мир в глазах Буковской обречен – нет, речь идет не о гибели в каком‐то наивном смысле. Речь идет о медленном удушье – удушении запахами, обольщениями, искажениями. Речь идет об отказе мира от страсти, страдания, выстраданности. А поэт этими тремя словами готов поверять, измерять безмерное в жизни и искусстве. Предъявлять к ним требования. Доискиваться источника боли, природы молчания, происхождения стихий. Всматриваться в молчаливые контуры пейзажа обступающего будущего. Всё это – прерогатива поэзии, и эти стихи – о стихах, об их сложном росте. При этом ничто как будто не свидетельствует, что эти стихи писались трудно – они трудно произносятся. Не потому, что содержат какие‐нибудь труднопроизносимые сочетания. И не потому, что что‐то внутри поэта мешает ему их проговаривать, требует преодолевать себя. По темпу речи – это скорее обвал, чем медленное течение. Трудность как раз в том, что Буковская сохраняет в стихах напряжение живого голоса, в котором и тревога, и отчаяние, и надежда, и любовь, и отвращение… Сложный рост этих стихов обнаруживает себя в том подборе слов, который совершается автором на наших глазах. Эти ряды близких по смыслу и / или по звучанию лексических единиц нельзя принимать за игру: для поэта это принципиальный ход – поиск недающегося, но оттого крайне важного, жизненно необходимого единственного слова. Возникает сложная паронимическая, правильнее – парономастическая, связь, образующая смысловой разряд повышенного эмоционального напора. Кажется, что поэт в своем поиске-выборе торопится предельно расширить диапазон воздействия своего лексического арсенала на те пространства и области, куда его ведет речь:

жизнесмыслом кичись не кичись

а далёко небесная высь

недоступная в ней простота

не поймаешь её на живца

на любителя мо и словца

на жильца на тельца на ловца

(«непонятка невнятка прикол»);

или, говоря о жизни – мечте-открытке, которая рисовалась воображением, поэт дает ожившую деталь:

<с> бакланом на льду неумелым

перепонками лапок скользящим

меж небудущим и немостоящим

(«жизнь жестянка коробочка крытка»)

Поэтическая речь спотыкается, перестает быть ровной, ища ясности в виде жизни и в виду жизни; а поэт, его говорящее начало, исправляет себя в тексте, не замарывая прежних оговорок, а словно принимая их даже во всей их несуразности и ложности. Поэт сам признает, что «возня со словами под стать / <…> детской игре» и может выглядеть смешной и нелепой, хотя и несет грозное – утратить землю под ногами, «заиграться» со смыслами, иногда (или всегда?) небезобидными. Наверное, Буковская и любит неприкрашенную сторону жизни, то, что могут назвать «изнанкой», именно за подлинность, незаменимость, невозможность придумать ей суррогата – «фальшака». Именно такая ненарядная (не фасадная, а будничная, житейски приземленная; недаром ведь говорит поэт о «подворотне слов», а не об «арке», не о «вратах») сторона часто рельефнее, чем заранее заготовленная натура для художника в его изолированном ателье. Так и взыскуемый смысл, по вере поэта, видимо, скорее явит себя спонтанно, без подготовки, без репетиции и, не исключено, будет иметь телесное происхождение. Если не всё, то многое у Буковской требует проверки тактильностью – «на ощупь».

Таков же и поиск нужного слова: у поэта он происходит под дамокловым мечом ошибки – обмана – искусственности: если мир нашел верный способ улизнуть от прямизны, точности, несомненности, то хоть где‐нибудь остается настоящее? Сложность слова Буковской в том, что оно, стоя под собственным контролем, готово себя низвергнуть, дискредитировать, дезавуировать, если только в нем обнаружится какая‐то брешь, блажь, фальшь… Ища нужного слова, поэт сталкивается с изменчивостью и вариативностью, но предстоит тому, кто (или что?) вынуждает смотреть на них иначе и даже не принимать их в расчет. А пока – «подставь нужное», «убери ненужное», «подставь ненужное», «скажи должное», «подчинись требованию», «пренебрегай необходимостью», «полюби тщетное», «возненавидь лучшее»… Нравственный императив обнаруживает свою диалектичность, и поэт оказывается перед постоянным неизбежным выбором.

Он вручает своему слову требовательность к себе, и слова становятся нравственно зрячими. Конечно, здесь дело и в трудно подчас различимой грани между искусством и искусственностью, хотя и то и другое в области поэтического искуса. Вспомним, стихи Буковской не бесхитростны, но прямодушны, «подробны душой» – как сказано у нее с намеком на другого поэта. Прямодушие, конечно, в речи произносимой, записанной… Но поэт умеет провожать глазами отпущенное от себя, пытливо измеряя степень неправды в том, что ему принадлежит не так безраздельно, как прежде, до рождения этого «месседжа». Отпущенное на свободу, некогда цельное, «распадается на фонемы»; будучи не бессмысленным, утрачивает смысл, приходит к его отсутствию, выхолащивается… И заданная при произнесении широкая смысловая, стилистическая, звуковая амплитуда как будто распадается, приобретая свойства хаоса – последствия «бескровной победы энтропии». В отчаянии поэт готов предпочесть беспамятство письму-говорению, тексту-речению:

забвение как сера или йод

врачует лучше чем писания страницы

за быть быть за не предъявляя счёт

прошедшему минувшему былому

следить движенье воздуха изломы

струи воздушной что сквозь свет течёт

(«тревожная деменция пейзажа…»)

Но, продолжая действенно гадать над природой поэтического творчества, Буковская пристально следит не столько за избитостью, затасканностью слов, сколько за привычностью, заштампованностью хода мысли, и за «сочленением» первого и второго или за трудностью выхода из этого «сочленения». Так и в себе она объединяет два начала – эстетское, культурное, искушенное в тонкостях и простонародное, нутряное, плачуще-воющее… Мало кто из современных поэтов так естественно назовет небо «небушком», а жизнь – «жизненочком». Это ласковое, хоть и не без лукавства, утробное народно-материнское соседствует у Буковской с беспощадным боярыне-морозовским:

1

Буковская Т. Просторечие. СПб.: Изд-во ВВМ, 2012 [АКТ: литературный самиздат].