Читать книгу Родом из Переделкино - Татьяна Вирта - Страница 1

ОглавлениеПросыпаюсь в грохоте разрывов. Сквозь плотно сдвинутые шторы виден столб огня. Это мощные прожекторы нащупывают немецкие самолеты, надвигающиеся на Москву. С тяжелым гулом они приближаются и уже почти над нами. Непрерывно бьют зенитки. От этой канонады сотрясается дача.

Мое детство расколото надвое. Теперь так оно и будет называться – «довоенное» и «послевоенное» детство.

На кровлю дачи, покрытую осиновой дранкой, слегка подернутой зеленым налетом, сыплются осколки снарядов. Град осколков неудержимой лавиной обрушивается на нашу идиллическую крышу, едва не пробивая ее насквозь. Утром мы сгребаем осколки снарядов в кучу, и она все растет. Моя кровать ходит ходуном в маленькой комнате, с треском въезжает в стену. Десятилетняя девочка, я дрожу под ватным одеялом, хотя мне много раз объясняли, что это грохочут наши орудия, – в Переделкине расположен зенитный пояс, и каждый вечер в небе на подступах к Москве разгорается ожесточенное сражение нашей артиллерии с немецкими тяжелыми бомбардировщиками, которые прорываются к столице. Но тут скрипнула дверь, и в комнату вошла моя бабушка, прилегла ко мне на кровать, всхлипнула чуть слышно, стала нашептывать мне какие-то слова. Моя бабушка – моя утешительница и наставница, она согревает меня своим теплом, я успокаиваюсь, засыпаю.

* * *

С эвакуацией мы явно затянули. Верили, что обойдется, немцев отбросят и мы пересидим войну на даче. Когда немцы подошли к Химкам, ждать уже было нечего.

Мой отец Николай Евгеньевич Вирта, как и большинство писателей его поколения, в первые дни войны был призван в действующую армию. После прохождения подготовительных курсов отец получил две шпалы в петлицы и по заданию Совинформбюро направлялся как военный корреспондент на разные участки фронта. Его репортажи с передовой печатались в «Правде», «Известиях», «Красной звезде», транслировались по радио. В один из самых тяжелых дней войны, когда немцы вплотную подступили к Москве, 16 октября 1941 года, писателей, которые до сих пор оставались в столице, эвакуировали в тыл. Отец был назначен комендантом эшелона, увозившего писателей с семьями в Куйбышев (Самару) и дальше в Ташкент и отвечал за благополучное прибытие эвакуируемых к месту назначения.

Ранним утром 16 октября 1941 года, серым и промозглым, под непрекращающийся гул канонады – то ли это били наши орудия, то ли доносился отзвук приближавшейся к Москве немецкой передовой, – в Переделкино, укрепляя подступы к столице, входили мотопехотные части. Отъезд с дачи нашего семейства напоминал скорее бегство. Ничего из имущества мы с собой взять не могли, поскольку должны были прибыть на Курский вокзал с самым минимальным багажом. Все мольбы мамы и бабушки захватить с собой хоть что-то из самого необходимого отец категорически отвергал, разрешив погрузить в машину немного одежды и какое-то количество провианта. Моя бабушка, Татьяна Никаноровна, уже пережила однажды голод 1920–21 годов, это было в Костроме – тогда она потеряла мужа – и не понаслышке знала, что это такое. Она насушила целый мешок сухарей, довольно объемистый, сшитый из сурового полотна, к этому был добавлен лук, чеснок, соленое сало и перетопленное сливочное масло в металлической коробке из-под леденцов. Тогда мы не представляли себе, как пригодится нам вся эта снедь в нашей нескончаемой дороге в Ташкент.

Мы передали ключи от дачи командиру части, которая располагалась у нас на участке, и ему же поручили заботу о прокорме и содержании двух собак. Посаженные на цепь две крупные овчарки по кличке Лада и Рекс, почуяв запах беды, хрипели, захлебываясь прерывистым лаем, и бешено прыгали вокруг меня, как будто искали защиты и спасения. Я не могла от них оторваться. Это расставание болевой точкой навсегда осталось где-то в глубине моей души. Отец прикрикнул на нас, чтоб мы поторопились, и сел за руль. Мотор взревел, и отец рывком вывел машину за ворота. Больше мы своих собак не видели.

* * *

Минское шоссе, на которое мы выехали, было запружено до невозможности. К Москве сплошным потоком текли беженцы, шли пешком, тащили за собой скарб на самодельных полозьях, везли на телегах горы поклажи, толкали впереди себя коляски с детьми. По обочинам гнали скот. Навстречу беженцам, уходя к линии фронта, шагали колонны пехоты, с ревом продвигались грузовики, фургоны, полевые кухни. Шум и гам стояли невообразимые. Надсадные гудки машин, тарахтение моторов, гомон толпы. Тянувшийся по обочинам скот хлюпал по придорожной грязи, издавал немыслимые звуки – хрипы, фырканье, протяжное мычание. Пыль и гарь стояли в воздухе почти осязаемой взвесью.

Отчаянно сигналя, мы пробивались сквозь это столпотворение к Москве. Временами отец – в военной форме с орденом Ленина на груди – вскакивал на подножку машины, что-то кричал, размахивая мандатом Совинформбюро, и снова хватался за руль. Но и в городе было не лучше. Центральные улицы перегородили противотанковые ежи, баррикады из мешков с песком. Навстречу боям продвигалась техника, пехота. Тащили на канатах аэростаты воздушного заграждения. Топали вразброд шеренги гражданских – в кепках, шапках, тужурках. У некоторых за спиной торчали стволы винтовок – это было московское Ополчение, которое в прямом смысле этого слова грудью встало на защиту Родины. Не далее как завтра утром это наше героическое воинство, плохо вооруженное, будет брошено в бой под гусеницы немецких танков. До сих пор нет точных данных о том, кто из них остался в живых... Мама и бабушка заливались слезами.

...На рассвете этого дня в одной из таких штатских колонн на фронт уходил один наш близкий друг, Борис Михайлович Богословский. Человек сугубо мирной профессии, ученый химик, он отказался от брони и по зову сердца пошел воевать. Но чего он никогда не мог предположить, так это того, что прямо после этого марша, он, в чем есть, с допотопной винтовкой, окажется в самом пекле подмосковных боев. Из той кровавой бойни, в которую он был ввергнут, его могло спасти только шальное везение. Так оно и получилось. Контуженный, без сознания, Борис Михайлович, «Бормиша», как мы его ласково называли в семье, был отброшен в какие-то придорожные кусты и валялся в грязи и снегу, а потом, придя немного в чувство, куда-то полз. К счастью вскоре как специалист экстра-класса он был отозван из армии в тыл на военный завод. Кто были эти умники, которые посылали таких вот штатских «специалистов экстракласса» под пули? Но, видимо, высшее командование было в столбняке от испуга и не отдавало отчета в своих действиях...

* * *

Мы бросили машину на произвол судьбы где-то недалеко от вокзала и кое-как дотащились до вокзальной площади. Когда вся наша группа наконец собралась – здесь были семьи Леонидова, Файко, Луговского, Уткина, Берестинского, Погодина, Афиногенова, Чуковского, вдова Булгакова с сыном, – оказалось, что пробиться к поезду нечего было и думать. На вокзале царили паника и чудовищная давка. Крики, вопли, детский плач, ругань, свистки военного патруля. Составы, уходившие с вокзала, брали штурмом. Набивались в тамбур, залезали на крышу, висели на поручнях. Мы не могли сдвинуться с места и стояли, сбившись тесной кучкой, пока отец, воспользовавшись своими полномочиями коменданта эшелона, не привел к нам военный эскорт, с помощью которого мы стали протискиваться на посадку. Сзади, с боков, на нас напирала обезумевшая толпа, в переходах и на лестницах едва не сбивая с ног. Все это могло кончиться весьма печально, учитывая состав нашей «команды», однако вооруженный конвой крепко держал оборону, нас подвели к составу и буквально впихнули в вагон. Но тут оказалось, что нет Корнея Ивановича Чуковского с женой. Их оттерло толпой в сторону, и они застряли в переходах. Отец бросился за ними, где-то их отыскал и в последний момент посадил в поезд. Позднее в своих дневниках К.И. Чуковский напишет, что Н. Вирта спас его тогда от верной гибели – возможно Корней Иванович и преувеличивает, однако ситуация была действительно непредсказуемой. Что было бы с ними, если бы они отстали от поезда?! Мы все страшно волновались, ожидая, когда же, наконец, Чуковские появятся, но вот они вошли в вагон – Корней Иванович сохранял свою всегдашнюю осанку, полную достоинства, никаких следов растерянности, и, кажется, даже шляпа нисколько не съехала набок. Вскоре он уже улыбался, и моя мама на первой же остановке сделала замечательный снимок, запечатлевший его с какой-то девочкой.

Ехали мы очень тяжело. Состав подолгу задерживали, не хватало еды, вскоре начались проблемы с питьевой и технической водой. Антисанитария нарастала с каждым часом. Отец, рискуя отстать от поезда, шедшего без всякого расписания, выскакивал на каждой остановке, пытаясь раздобыть что-нибудь из продуктов, организовать подвоз воды. Карточки, которые выдали эвакуированным, оставались пустыми бумажками, и хотя торговым точкам вменялось их «отоваривать», но все это были лишь благие пожелания, которые на практике ничем не подтверждались. Каким образом в этих условиях отцу все же удавалось обеспечивать нас минимальным пропитанием – один Бог ведает. Надо думать, все, ехавшие в этом поезде, были ему благодарны за это... Поезд уносил нас в неизвестность, а мои мысли все время возвращались в Переделкино... Как-то там наши овчарки, Лада и Рекс, кто будет их кормить и какова будет их дальнейшая участь. Тогда я еще не знала, что им предстоит трагический конец, но недобрые предчувствия неотступно преследовали меня. Беспокоилась я и о наших посадках – не повредит ли тяжелая техника кусты, цветники и фруктовые деревья, которые мы с такой заботой выращивали с отцом?..

Мое детство и юность связаны с историческим местом – городком писателей Переделкино, где мой отец получил дачу в 1937 году, вскоре после выхода в свет романа «Одиночество». Сейчас это улица Серафимовича № 19. Нашими ближайшими соседями были известные писатели – Леонов, Катаев, Инбер, Нилин, Погодин, Федин, Кассиль, Пастернак, Фадеев. Позже, когда после войны писательский поселок расширился, к нему присоединились Паустовские, Штейны, Гринберги, Арбузовы. Все это были добрые знакомые или друзья моих родителей. Вслед за ними здесь осело целое племя выдающихся поэтов современности: Евтушенко, Вознесенский, Окуджава, Тарковский, Светлов. За ними Переделкино освоили драматурги: Рощин, Эдлис, Шток.

Дачу мы делили с Леонидом Соболевым. Нижняя половина дачи принадлежала нам, верхнюю занимал Леонид Соболев со своей женой Ольгой Иоанновной. Соболевы бывали на даче редко. Наша семья поселилась здесь основательно. Моя бабушка родилась и выросла на окраине Костромы, и для нее деревенская жизнь была привычной. Отец, связанный корнями с землей, предпочитал большую часть времени проводить на даче, а последние годы жил в Переделкино безвыездно. Он был страстным садоводом, и мы заложили сад, разбили цветник, обзавелись огородом. В те годы не было технических средств, чтобы пересаживать с места на место большие деревья, как в какой-нибудь волшебной сказке, однако наши скромные саженцы быстро разрослись и некогда пустой участок преобразился до неузнаваемости. У нас в саду было буйство сирени, жасмина, флоксов, вдоль забора росли розовая и белая спирея, золотые шары. Поднимались яблони, вишни, сливы. Все это цвело, благоухало и плодоносило.

* * *

Во времена моего детства Переделкино было романтическим уголком. Проточный пруд в бывшем имении Самарина, известного помещика-славянофила, филантропа и покровителя искусств, окруженный старыми ветлами, был водоемом с чистой прозрачной водой. Речка Сетунь, вытекая из запруды журчащим водопадом, причудливо извиваясь в зарослях ивняка, огибала кладбищенский холм и говорливо и полноводно разливалась под мостом по дороге на станцию. А с «Неясной поляны» перед дачей Пастернака, тогда еще не застроенной богатыми коттеджами, открывался поэтический вид на холмы, увенчанные церковью и теми самыми соснами, под которыми впоследствии похоронят поэта. Лес, это бесценное сокровище, доставшееся Переделкину от старого заказника, простирался от писательских дач до ближайших станций Киевской железной дороги – Мичуринец и Внуково. Частично этот лес был рукотворным, насаженным, как говорят, при Иване Грозном. Возможно так оно и есть, поскольку имение бояр Колычевых, состоявших в родстве с Малютой Скуратовым, до сих пор сохранилось возле церкви и служит, как известно, резиденцией церковным патриархам. Переделкинский лес отличался необыкновенным разнообразием – березовые, будто прозрачные, рощи сменялись темными еловыми дебрями, в которых порой угадывались ряды стародавних посадок. Изредка попадались участки липы, осины, дубовые дубравы. Вековые сосны, буквально наперечет промаркированные лесничеством, находились под защитой закона, и получить разрешение на вырубку сосны в 30-е годы, когда строились литфондовские дачи, было делом очень нелегким, да и лесоруба для такого кощунства найти было непросто – никому не хотелось брать на душу грех. В те времена деньги еще не были всесильны. Эти сосны поистине были украшением Переделкина – стоя где-нибудь на опушке, они разрастались на солнце и, покачиваясь под ветром, напоминали итальянские пинии своими шарообразными вершинами. А корабельные сосны стояли прямо, как солдаты в строю. Они воспеты, эти сосны нашего детства и юности, в стихах и в прозе и теперь уже бессмертны, и никакой топор им не страшен.

* * *

К ним обращался Пастернак:

И ветер, жалуясь и плача,

Раскачивает лес и дачу.

Не каждую сосну отдельно,

А полностью все дерева

Со всею далью беспредельной,

Как парусников кузова

На глади бухты корабельной.

В «Святом колодце» о них пишет Катаев:

«Невдалеке стояла сосна, совсем не похожая на те мачтовые сосны, которые обычно растут в наших лесах, стесняя друг друга и безмерно вытягиваясь вверх в поисках простора и света, а сосна свободная, одинокая и прекрасная в своей независимости, с толстыми лироподобными развилками, чешуйчато-розовыми, и почти черной хвоей...»

Однако господствовали в Переделкине именно мачтовые, корабельные сосны, смыкаясь вершинами, они шатром накрывали поселок, отбрасывая причудливые пятна тени на стены домов, на зелень лужаек. Так и представляешь перед собой высокую сосну, скользящие тени, солнечные блики на дощатом полу терраски... Пахнет нагретой хвоей и смолой...

Сейчас в Переделкине почти не осталось природы как таковой, в этом смысле оно разделило участь всего Подмосковья. Неотвратимо застраивается «Неясная поляна». Поэтический дух, парящий над ней, не в силах оградить это святое пространство от агрессивного напора потребительских притязаний. Безжалостно сводится лес. А пруд затянут ряской и зарастает осокой. Купальщиков, как раньше, что-то не видно на нем. Обитатели Переделкина, как и везде, живут здесь теперь обособленно, каждый за своим высоким забором.

Но отчего же так и дрогнет сердце, едва машина с пригорка съедет на мост через запруду?!

* * *

Достаточно бывает небольшой зацепки – закладки, попавшейся в книге, строчки забытых стихов или обрывка мелодии – и в памяти встает, составленная из мозаики мельчайших подробностей, картина прошлого.

У меня в руках альбом фотографий, уцелевший в катастрофе войны и благополучно перенесший невзгоды быта – переезды, ремонты. Это поэтическая повесть в картинах – о счастливых годах молодости моих родителей и моего «довоенного» детства. Оттуда берет свое начало моя дружба с Петей Катаевым, – сыном Евгения Петрова, взявшего себе этот псевдоним для отличия от брата Валентина Катаева. Мы с Петей были друзьями с самого раннего детства. Этому способствовало и то, что наши родители тоже были в большой дружбе. Особенно близкие отношения были у моего отца с Евгением Петровичем – оба энергичные, успешные, они даже вождение машины освоили одновременно. Огромным удовольствием для наших родителей до войны были их совместные поездки в Ялту, в Дом творчества писателей. Фотоальбом, который у меня сохранился, посвящен пребыванию в Ялте весной 1938 года, где отдыхали родители. В их ближайшем окружении были С. Кирсанов, П. Павленко, Е. Петров, А. Собко, И. Уткин. Сохранилась фотография, запечатлевшая писательскую компанию на вершине Ай-Петри. На ней хорошо видны Е. Петров, П. Павленко, В. Курочкин, В. Катаев, В. Дубсон и мы с Петей. Моего отца почти никогда на этих снимках нет, поскольку он, как правило, был фотографом.

Безусловным украшением общества были женщины – моя мама Ирина Ивановна и мама Пети Валентина Леонтьевна. Молодость, обаяние, ослепительные улыбки – они были обе неотразимо хороши. Родители играли в теннис, в ма-джонг, устраивали литературные вечера, экскурсии. Часто нас забрасывали куда-нибудь в горы на грузовике, и там мы устраивали пикник, разводили костер, раскладывали еду – татарские ноздреватые лепешки, козий сыр, зелень. Ну, а если к тому времени поспевала черешня, то это уже было настоящее пиршество! Взрослые запивали все это местным красным вином. Лишь под вечер возвращались мы домой все в том же грузовике, распевая песни, загоревшие и довольные.

Мы с Петей были неразлучны. В купе по пути в Крым нас укладывали вдвоем на одном диване «валетом», и целый месяц мы с ним не расставались ни на минуту. Петя как старший всячески меня опекал, ходил с палкой для отражения возможных нападений со стороны, учил играть в популярные тогда крокет и пинг-понг. Роскошный парк, окружавший Дом творчества, был бесконечен для изучения. Мы с Петей неутомимо исследовали животный мир – в зарослях попадались черепахи, полно было пронзительно-зеленых лягушек, крупных ящериц, а иногда в траве что-то подозрительно шуршало. Это проползала змея. Мы в панике отскакивали в сторону. Бабочки летали самых невероятных расцветок. Но мы не ловили их для коллекции. Главным достижением для нас было добиться того, чтобы бабочка, махая своими бархатистыми крыльями, села нам на вытянутую руку. Надо сказать, что такая удача выпадала крайне редко, а когда выпадала, мы торжествовали победу. Особенный интерес вызывал в нас богомол – миниатюрное насекомое, похожее на жирафа, которое своими лапками делало такой жест, будто бы молилось. Нам прочили будущее знаменитых естествоиспытателей, однако, к сожалению, мы выбрали другие профессии.

Тропинка, ведущая от парка вверх, уводила в горы, где была небольшая беседка, оттуда открывался изумительный вид на необъятные морские просторы, прибрежные холмы, покрытые густой растительностью, белые дворцы. В парке стоял запах нагретого солнцем самшита, распускалось, густо покрывая безлистные ветки мелкими ярко-сиреневыми цветами, иудино дерево, расцветали каскады глициний. Цветущие глицинии в мае и этот густой, ни с чем не сравнимый аромат с той поры моего детства стал для меня символом счастья. И если нам с моим мужем удавалось в нашей взрослой жизни вырваться в мае на несколько дней в Крым и вдохнуть этот запах глициний и увидеть эту неповторимую синеву и цветущее иудино дерево, мы считали себя людьми, осененными Божьей благодатью.

На ялтинских фотографиях видно, с какой нежностью мы с Петей относились друг к другу. Какое-то очарование, трудно выразимое словами, словно бы витало над нами. Может быть, это и была та самая «первая любовь»? Обожание, не отягощенное земными помыслами, чистое, как само это крымское небо. Мне было семь лет, а Пете – семь с половиной.

В 1939 году мой отец и Евгений Петров получили высшие награды страны – ордена Ленина. Николай Вирта за роман «Одиночество», Евгений Петров – за «Двенадцать стульев» и «Золотого теленка» /Илья Ильф умер в 1937 году/. Награды им вручал в Кремле «всесоюзный староста» Калинин. В ту же ночь Евгений Петров и Николай Вирта были приглашены на прием к Сталину. Можно себе представить, что это означало для человека того времени – оказаться в непосредственной близости от Сталина. Быть может, даже с ним говорить. С ним самим – всесильным и почти мифическим хозяином страны и уж конечно персональной судьбы каждого из его подданных. Что испытывал при этом человек – столь уязвимое существо, совершенно беззащитное перед могуществом власти? Ужас? Восторг?.. Кажется, вождь вникал в их творческие планы – во всяком случае, нечто подобное рассказывал потом отец, впрочем, добавляя к первоначальной версии все новые и новые детали. И делился с ними своими великими государственными замыслами... Оба они, и Вирта, и Петров, находились от столь доверительного общения с вождем в состоянии душевной взвинченности, в какой-то эйфории, а возможно гипноза.

Короткий путь от Боровицкой башни Кремля через Москворецкий мост по набережной до Лаврушинского переулка не охладил их воспаленные головы, и они ближе к рассвету пришли к нам домой, разбудили маму и сидели в столовой до утра – все не могли успокоиться...

Это была единственная встреча моего отца с вождем, но вспоминал он о ней до конца своей жизни.

* * *

Гибель Евгения Петрова в 1942 году, когда он на военном самолете попал под обстрел, была тяжелейшим ударом для моего отца. Не знаю, любил ли он кого-нибудь из своих друзей так, как Евгения Петрова. Незадолго до этого отец пережил еще одну потерю, и тоже его близкого друга – Александра Афиногенова, погибшего в Москве во время бомбежки в октябре 1941 года...

* * *

После войны мы встретились с Петей заметно повзрослевшими. Он перенес страшную трагедию – гибель отца. Петя остался с мамой – Валентиной Леонтьевной и младшим братом Ильей. Валентина Леонтьевна, несмотря на то, что была совсем молодой и очень привлекательной, так больше замуж и не вышла.

В доме у Петровых я впервые увидела и услышала радиолу, привезенную Евгением Петровичем из довоенной поездки в Америку – это было какое-то чудо: в радиолу закладывалась целая стопка пластинок, когда одна доигрывалась, специальный рычаг ставил следующую.

Но на наших дачах мы, конечно, заводили патефон. Собирались у соседей на терраске, у Петровых, у нас или у Володи Кассиля. Кто-нибудь из мальчиков яростно накручивал ручку и ставил «Рио-Риту», «Беса ме мучо» или «Утомленное солнце», и мы, преодолевая неловкость, делали неуклюжие попытки танцевать, изо всех сил стараясь не наступать друг другу на ноги и попадать в такт. Из девочек на танцы приходили Наташа Леонова, Таня Погодина, Женя Катаева, Люша Чуковская, Светлана Афиногенова. Из мальчиков были еще – Лева Сейфуллин-Шилов, Коля Каверин, иногда забредал Олег Погодин-Стукалов. А еще мы любили слушать песни из новых кинофильмов, в особенности Утесова – «Сердце, тебе не хочется покоя», «У меня есть песня, а у песни – тайна», «Шаланды, полные кефали», «И тот, кто с песней по жизни шагает»... Самодельные пластинки шипели, игла съезжала с дорожки, но мы не обращали на это внимания и заводили патефон снова и снова – сиплое, невыразимо лирическое пение Утесова проникало нам в душу и задевало сокровенные струны. Конечно, мы бредили Вертинским. Достать контрамарку или билет на его концерт было немыслимой удачей. Его мимика, жесты невероятно красивых, будто бы вылепленных из алебастра рук сводили с ума. «Прощальный ужин», «И две ласточки, как гимназистки, провожают меня на концерт», «Лиловый негр» – все это мы слушали по тысяче раз. Песни Вертинского завораживали мечтой о чем-то несбыточном, открывали неведомые нам горизонты чувств, звали в далекие страны...

В 1950 году Александр Вертинский снялся в картине М. Калатозова по сценарию моего отца – в «Заговоре обреченных». Он играл роль кардинала Бирнча и был в этом образе великолепен. Те, кто видел «Заговор обреченных», наверняка запомнил этот кадр – величественная фигура кардинала в мантии на паперти собора, откуда он, протягивая руки в своем неповторимом жесте, благословлял народ. Вскоре после выхода картины на экран Вертинский был у нас в гостях в Лаврушинском переулке. Во всем его облике было что-то нездешнее, что отличало его от окружающих, – учтивость манер, бледное лицо, галстук-бабочка, легкое грассирование. В тот вечер он был молчалив, почтительно прислушивался к разговору, а о пении не могло быть и речи. Но, может быть, так и положено – при первом визите в дом больше прислушиваться к другим, чем выступать самому. Тем не менее наш прославленный гость оставался весь вечер в центре внимания. Собравшиеся за столом не сводили с него глаз, словно бы стараясь запомнить навсегда его облик, движения рук, внимательный и грустный взгляд. Оно и понятно – не каждый день удается сидеть за одним столом с Александром Вертинским.

* * *

...Часто мы заканчивали вечер игрой во «флирт». С помощью карточек, которые пересылались друг другу вверх «рубашкой», чтобы не виден был текст, можно было получить приглашение на свидание, ревнивый упрек или даже признание в любви. Возможно, кто-то из нас и был уже влюблен, но время серьезных романов было еще впереди.

Главным видом спорта в те времена среди дачной молодежи были пинг-понг, волейбол и велосипедные гонки. Когда после войны переделкинские проселки покрыли асфальтом, настала пора коллективного катания на велосипедах. Стаи детей и подростков разных возрастов носились по знаменитому переделкинскому кругу, служившему традиционной прогулкой для писателей, едва не сбивая их с ног. Взрослых велосипедистов догоняла малышня – Пашка Катаев, Женя Чуковский, Дима Кассиль, мой младший братишка Андрюшка Вирта: они мчались за нами с невероятной скоростью, падали на спусках и крутых поворотах и, бывало, вместе с велосипедом летели в канаву, тогда они вопили нам вслед, чтобы мы помогли их вытащить. Тут были и слезы, и ссадины на коленях, однако какие же соревнования обходятся без этого! Все они смертельно завидовали Пете, глядя, как он делает виртуозные виражи, ставит велосипед на дыбы или с ходу перемахивает через канавы. Петя был признанный ас велосипедных гонок, и превзойти его пока что никому не удавалось.

Самым серьезным Петиным увлечением было кино, и когда после войны появилась возможность доставать всеми правдами и неправдами «трофейные» фильмы, Петя прокручивал их буквально до дыр и пересказывал по кадрам. Так я «просмотрела» в его пересказе несколько знаменитых картин: «Девушка моей мечты» с Марикой Рекк, «Серенада солнечной долины» – Петя изображал мне их во всех подробностях, так что я могла себе представить пластику актеров, их раскованную манеру общения и новые веяния в моде – про расшитый оленями свитер Тэда Пейна я знала задолго до того, как посмотрела эту картину на экране. У Пети было особое видение мира – в своей шутливой манере он постоянно щурился, будто прикидывая, где бы «щелкнуть» неожиданный кадр. Обычно Петя после наших танцулек или затянувшейся до сумерек игры в пинг-понг, в который мы резались самозабвенно, провожал меня домой, и хотя наши дачи находятся совсем рядом, эти проводы затягивались на час, а то и на два.

Однако до каких-то объяснений дело так и не дошло.

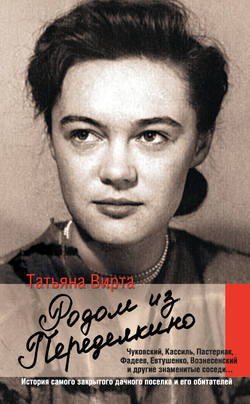

У меня есть моя фотография, которую Петя подарил на мой день рождения – мне тогда исполнилось девятнадцать лет – с надписью: «Татьяне в день рождения. Не забывай свою тезку Ларину! 16/ХII – 50 г. П. Катаев». Видимо, П. Катаев находил мало общего между пушкинской героиней и молодой девицей, изображенной на снимке...

* * *

Прошло несколько лет, и Петя прославился на всю страну своей картиной «Семнадцать мгновений весны», где работа главного оператора Петра Катаева стоит вровень с работой постановщика фильма, композитора и выдающихся актеров. Он приобрел несметные толпы поклонников, поскольку этот фильм просмотрели миллионы зрителей.

Наши дороги с Петей вскоре после переделкинской идиллии совсем разошлись. А через некоторое время я с горечью узнала о том, что Петя умер от злостной болезни таким молодым, не успев реализовать все отпущенные ему таланты...

Еще с довоенных времен местом паломничества всех окрестных детей стал дом Корнея Ивановича Чуковского. Дети тянулись к нему, как «цветы герани за оконный переплет». Писательские дети, дети многочисленного обслуживающего персонала, деревенские ребята. Он умел по-особому дружить с детьми – так что от этой дружбы обе стороны получали одинаковое удовольствие. Когда Корней Иванович появлялся на прогулке на известном всем переделкинском кругу, дети устремлялись к нему отвсюду – спрыгивали с заборов, выбегали из калиток. Многих из нас он знал по имени, в том числе и меня. Насколько я себя помню, примерно с семилетнего возраста Корней Иванович всегда меня о чем-нибудь спрашивал.

– А скажи-ка ты нам, Танюша... – тут следовал вопрос. И если ответ был правильный, Корней Иванович меня хвалил: – У-умница, у-умница! – тянул он, затаив в голосе ехидство. Мол, вопросик-то был простенький, легенький был вопросик. Ну, а если я ответить не могла, Чуковский останавливался на месте посреди дороги и стоял этаким столбом, охал, ахал, вздыхал, качал головой и осыпал меня горькими упреками. При этом на его физиономии изображалась такая глубокая скорбь, как будто бы от моего неправильного ответа произойдет крушение мира.

Самое интересное, что я его нисколько не боялась – ведь отчасти это все была Игра, а в Игру у нас в Переделкине были втянуты все от мала до велика, и обижаться на нее было не принято, даже если твое самолюбие и было чуточку задето.

Нередко приходилось наблюдать ту же самую Игру и в отношениях между взрослыми – порой безобидную, а иногда и не очень.

– Привет классику! – неизменно зычным голосом провозглашал Корней Иванович, едва завидев где-нибудь на дороге или в местной лавочке моего отца.

– Ну, это еще неизвестно, кто из нас классик, – предусмотрительно отзывался отец.

– Как же, как же, вы пишете исторические эпопеи, а я какие-то сказочки, – иронизировал Чуковский.

– Ох, нелегко мне даются эти эпопеи, Корней Иванович!.. – вздыхал отец. Однако же, не будучи в доверительной дружбе с Чуковским, он долго не задерживался на серьезных проблемах, и потому уже в следующую минуту отец полностью входил в Игру: – А не попробовать ли и мне сочинить что-нибудь этакое?!

И отец начинал фантазировать, и вскоре они оба уже покатывались со смеху, потому что Игра – это было неприкосновенное поле солидарности и доброжелательности. Я думаю, веселый нрав моего отца, всегда готового поддержать шутку, смягчал скептическое отношение Корнея Ивановича к его литературным успехам...

* * *

Но бог ты мой, во что превращался наш в те времена еще безымянный проселок, когда на участке у Чуковских устраивался костер!.. Это было настоящее нашествие детей. За сезон было два костра: костер «Здравствуй, лето!» и костер «Прощай, лето!». Цена за входной билет – десять шишек. Во времена моего детства костры в основном проводились своими силами. Ребята подготавливали выступления в стихах и в прозе, ставились театрализованные представления. Некоторые выступавшие, взяв за основу произведения Чуковского, развивали дальше фантастические приключения Бибигона или Танечки и Ванечки, которые все же не послушались запрета взрослых и побежали в Африку гулять. Сгущались сумерки, кусты вокруг костра приобретали причудливые очертания, в темноте потрескивали, стреляя искрами, раскаленные головешки, и детская фантазия буквально никакого удержу не знала. Я помню, костры эти были главным событием летнего сезона. Сколько потом было пересудов, смеха, а иной раз и перепалок или даже обид. Словом, вокруг костров кипели нешуточные страсти.

С середины 50-х годов, когда Корней Иванович перестал быть «крамольным» писателем, под видом детских сказочек пытавшимся протащить в печать злостную клевету на наш советский строй, он стал организовывать костры с большим размахом. На двух или трех из них, будучи уже студенткой, мне удалось присутствовать.

На эти костры приглашались прославленные артисты, поэты, музыканты. Выступал Сергей Образцов со своими куклами. После одного из выступлений Образцов подарил куклу хозяину дома. Эта кукла долгое время сидела в столовой у Чуковских на самом почетном месте – на самоваре. Выступал Аркадий Райкин – конечно, все покатывались со смеху и были в восторге. Еще бы – в свете костра живой Райкин показывал нам свои знаменитые номера! Ни одно выступление Аркадия Райкина на сцене, в кино или на телевидении не произвело на меня такого грандиозного впечатления, как в тот незабываемый вечер на костре у Чуковских.

Но однажды Райкин привез с собой своего сына Костю, тогда еще маленького мальчика лет шести. Костя выступил со своим сочинением на тему о том, как заходит солнце и на небе появляется луна, – при этом он так изобразительно показывал заход и восход небесных светил с помощью жестов, движений, пластики, что буквально заворожил присутствующих. Аплодировали ему едва ли не больше, чем отцу. Может быть, переделкинский костер положил начало тому шумному успеху, который сопровождает Константина Райкина всю его взрослую жизнь. Чему же тут удивляться, если этот человек одарен талантом – с одной стороны – от своего выдающегося отца Аркадия Райкина, а с другой стороны – от самого Господа Бога. Иначе как бы мог он с таким блеском играть на сцене театра?! К моему большому счастью, мне удалось посмотреть несколько моноспектаклей с Константином Райкиным – «Контрабас», «Король Ричард III» и «Вечер с Достоевским». Какое потрясающее перевоплощение, какая точность интонаций без единой фальшивой ноты, натяжки, полуправды! Кажется, в этом кипящем котле внутренних переживаний артист сжигает всю свою душу дотла и больше у него никогда уже не будет сил изобразить на сцене что-нибудь подобное. Но вот наступает день, и в театре снова дают спектакль с Константином Райкиным в заглавной роли... Выходишь из театра потрясенный – силой своего таланта Райкин вырывает вас из повседневности и погружает в мир великих шекспировских страстей!

Разве этому можно научиться?! Нет, актером, конечно, рождаются. Тем более таким, как Константин Райкин.

* * *

И вот, как говорится, награда нашла своего героя. Нельзя сказать, чтобы Константин Райкин был обделен известностью и славой, однако премию «Триумф» получить почетно и престижно. Учрежденная в 1992 году по идее писательницы Зои Богуславской и при финансовом обеспечении Бориса Березовского, эта премия создана для поощрения высших достижений литературы и искусства, а с 2001 года и науки. В состав жюри премии по искусству входил Аксенов и такие звезды нашей отечественной культуры, как Битов, Башмет, Табаков, Демидова, Неизвестный. Константин Райкин получил свою награду вслед за Чуриковой, Меньшиковым, Нееловой, Табаковым, Фрейндлих. 26 января 2009 года в Овальном зале Музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина в торжественной обстановке и при большом стечении публики Константину Райкину был вручен диплом и золотая статуэтка Эльфа, эмблема премии, созданная по проекту Эрнста Неизвестного. Поздравить триумфатора от имени жюри вышел Олег Меньшиков, дав возможность присутствующим в очередной раз восхититься пластичностью и неповторимой элегантностью своего облика. Константин Райкин в ответ произнес прочувствованные слова благодарности, трогательно упомянув своих родителей. «Они были бы счастливы!» – сказал Райкин; надо думать, это действительно было бы так. По просьбе Зои Богуславской что-нибудь для публики изобразить Райкин с готовностью изобразил – верблюда. Симпатичное животное в исполнении Райкина степенной походкой тяжеловеса, преодолевающего пески бесконечной пустыни, прошлось немного по авансцене и вдруг, повернув величественную голову к залу, окинуло присутствующих таким пугающе проницательным взглядом, что все поневоле поежились.

– Все дело в том, что я с детства обожаю животных и всегда старался им подражать, – заметил Константин Аркадьевич, снова перевоплощаясь в человека.

* * *

Но вернемся в Переделкино.

Особенно любил Корней Иванович приглашать к себе на праздники цирковых артистов. Мне запомнилось выступление белых пуделей, которые прыгали через обручи и смешно помахивали хвостиками с белыми кисточками на конце. На фоне горящего костра это выглядело очень эффектно.

А недавно внучка Корнея Ивановича, Елена Цезаревна Чуковская, а по-нашему, по-переделкинскому, Люша, рассказала мне замечательную историю. На костер однажды привезли ученого медведя. Отработав свой номер, медведь, невзирая на протесты дрессировщика, двинул прямиком в лес и, ощутив себя в родной стихии, стал бурно проявлять свой энтузиазм. Он вздыбился на задние лапы, а передними, когтистыми, стал размахивать с невероятной силой. Огреет такой лапой – кожу сдерет. Понятно, что к каждому артисту нужен особый подход, поскольку они народ капризный и требовательный (имеют право!). Оказалось, что к медведю этот подход был на удивление простым. Стоило дать ему бутылку с молоком, как мишка с жадностью к ней припал, а когда бутылка была опорожнена, он и вовсе успокоился и прилег отдохнуть. На том и закончилось приключение с медведем.

На этих детских праздниках непременно присутствовали домочадцы Корнея Ивановича, нередко во главе с его женой Марьей Борисовной – это была величественная дама с высокой прической, камеей на платье и в необыкновенных шелках, как бы готовая тотчас же отправиться на какой-то прием. Корней Иванович относился к своей жене с необычайным почтением, неизменно называя ее по имени-отчеству. Марья Борисовна самодержавно управляла домом Чуковских, из которого самым неуправляемым был, наверное, внук Женя.

* * *

Женя был сыном Бориса Чуковского, среднего сына Корнея Ивановича. Борис добровольцем вступил в Ополчение и погиб на фронте в 1942 году.

Вечно Женя попадал в какие-то истории в детстве, и справиться с ним было нелегко. В отличие от глотателей огня, Женя мог на спор проглотить, например, головастика. Он же был гениальным пиротехником... Однажды Женя так увлекся своими взрывоопасными опытами, что чуть не нанес себе серьезное увечье и не поджег свою дачу. Он был, как сказали бы теперь, «нетривиальным ребенком», и к нему нужен был особый подход. Корней Иванович и Марья Борисовна, усыновившие Женю после гибели сына, проявляли поразительное терпение и сочувственно относились ко всем космическим идеям, которыми был обуреваем их усыновленный внук. Кажется он все-таки закончил школу... Хотя я не уверена, что он закончил ВГИК, однако он с успехом работал оператором на телевидении. На какое-то время Женю угомонила его жена Галя, дочь Д.Д. Шостаковича. Приятная женщина, мягкая и спокойная. У них было двое детей, счастье, достаток. Но и в этот «мирный период» его жизни про Женю ходило множество легенд выдуманных и невыдуманных. Одну из них мне рассказал его близкий знакомый – Михаил Носов.

Понятно, что Женя Чуковский совершенно не вписывался в советскую систему и был во ВГИКе как бельмо на глазу со всеми своими причудами и выходками. Начнем с того, что он был «стиляга» и одним своим видом непереносимо раздражал комсомольское руководство. Дресс-код Женя соблюдал неукоснительно и, вылезая из-под машины, которую постоянно чинил, неизменно оказывался в роскошном галстуке от Пакена. Бедные комсомольские вожаки – достичь Жениной, якобы небрежной, элегантности им было просто не дано. Кроме всего прочего, расписание лекций не совпадало с привычкой Жени Чуковского допоздна прожигать жизнь в каком-либо злачном месте и соответствующим поздним вставанием. Как говорится, роковое несовпадение биоритма.

И вот однажды собирается комсомольское собрание с повесткой дня: «Обсуждение морального облика комсомольца Е. Чуковского». В чем дело? Дело заключается в том, что Д.Д. Шостакович, отец Жениной жены Гали, не подозревая о пагубных последствиях своей щедрости, подарил Жене машину «Победа», и вместо того, чтобы ехать со своим курсом на полевые работы и собирать там картошку или свеклу, Женя с Галей махнули в Коктебель. Спрашивается – может ли человек с таким моральным обликом находиться в рядах Ленинского комсомола?! Женя встал и сказал, что он и сам осознает всю безответственность своего поступка, и если бы комсомольская организация обращала на него побольше внимания, то он, может быть, и исправился бы... Но сейчас у него нет никакой возможности исправиться, поскольку в комсомольскую организацию, к величайшему сожалению, его в свое время не приняли и он в ней не состоит... Так сказать, не охвачен. Словом, конфуз был ужасный. Комсомольским вожакам врезали по первое число за этот прокол.

Увы, долго стоять на якоре благополучной и стабильной семейной жизни было не в характере Жени Чуковского. В какой-то момент он с этого якоря сорвался, развелся с женой и снова обрел холостяцкую свободу. Надо сказать, впрок она ему не пошла. Женя скитался, некоторое время думал зацепиться в Нью-Йорке, но и там, к его величайшему удивлению, чтобы чего-то добиться, нужно было работать не покладая рук, а это было Жене недоступно. Женины друзья намучились с ним в Нью-Йорке – он вел беспорядочный образ жизни, неотвратимо губя при этом собственное здоровье... Потом вернулся в Москву на телевидение. Но и тут продолжал в том же духе. Ни родным, ни друзьям не удавалось остановить постоянные его загулы. Придя к себе в кабинет на работу в день своего шестидесятилетия, он сел в кресло и умер.

Это было в 1997 году.

* * *

Моя дорогая подруга детства Люша – Елена Цезаревна, внучка Корнея Ивановича, дочь Лидии Чуковской, представляет собой полную противоположность своему двоюродному брату Жене. Отец Люши Цезарь Вольпе погиб во время блокады Ленинграда в 1942 году. Она всегда была девочкой управляемой, предсказуемой и, можно сказать, положительной. Но могла и отшить, так что отскочишь от нее на три локтя и подумаешь: ну до чего же все-таки эти Чуковские остры на язык. Зато в следующий раз будешь осмотрительней в обращении с Люшей Чуковской... Все наше молодежное население Переделкина тянулось к Люшке – добивалось ее дружбы, ощущая ее надежность и верность. Во взрослой жизни мы с ней не виделись много лет, а встретившись, сразу окунулись в ауру дружбы и доверия, как в нашем благословенном детстве и юности.

Я ей позвонила недавно по делу и попросила о встрече.

– Так когда ты придешь – через час или раньше? – пророкотал по телефону ее столь знакомый мне голос: голоса из нашего детства никогда не забываются, они остаются с тобой на всю жизнь...

Лидия Корнеевна Чуковская в своей книге «Памяти детства» рисует атмосферу, царившую в доме Чуковских, весьма живописными красками. Корней Иванович, имея четверых детей – Колю, Борю, Лиду и Муру, очень много ими занимался. Каждую свободную минуту он старался проводить с детьми – играл с ними в разные игры, читал стихи, находил самые невероятные способы, чтобы научить их английским словам – их рисовали на снегу, чертили на песке, выкладывали шишками... Можно сказать, он насильственно внедрял английский язык в своих детей, зная, что ребенок усваивает чужой язык гораздо легче, чем взрослый. Самому Корнею Ивановичу не пришлось получить систематического образования – по специальному указу относительно «незаконнорожденных детей» он был отчислен из пятого класса гимназии и тех высот образованности, которые выделяли его на фоне окружающей литературной среды, достиг самостоятельно. Как можно предаваться лени и безделью, было недоступно его разумению, а потому нерадивые вызывали в нем бурю негодования.

«Вон отсюда! – кричал он, когда выяснялось, что Коля знает слово, но не помнит, как оно пишется. – Ничтожество! (Это было одно из его любимых ругательств.) Отправляйся в чулан. И сиди там, копти потолок, чтобы я не видел тебя! Так и умрешь лоботрясом», – пишет Л. Чуковская в своей книге.

Можно представить себе несчастного Колю, на которого обрушивался этот бурный поток родительского гнева. Но и похвала Корнея Ивановича была с призвуком легкой иронии. «Его насмешливый ум не позволял размазывать умиление», – замечает Лидия Корнеевна.

Точно так же, как к своим детям, относился Корней Иванович и к соседским – никакого поглаживания по головке, а прежде всего требовательность и настойчивое стремление привить детям любовь к получению знаний, к чтению, к любым видам умственного труда. Чуковский очень часто заявлял, что из всей своей литературной деятельности самым главным считает работу с детьми.

В 1957 году Корнею Ивановичу удалось осуществить свою давнюю, еще куоккальскую мечту – в небольшом павильоне, который он построил на собственные средства во дворе своей дачи, он организовал библиотеку, открытую для всех окрестных детей. Эта детская библиотека стала одним из самых популярных культурных центров Переделкина. Многие писатели жертвовали солидные суммы на приобретение книг, но особенно настаивал Корней Иванович, чтобы именитые соседи сами приходили в его павильончик и общались со своими маленькими читателями. Дети необыкновенно полюбили этот маленький уютный дом, в нем устраивались литературные утренники, в дождливый день можно было запросто зайти туда и послушать каких-нибудь заядлых спорщиков, которые все читали и по всем вопросам имели свое собственное мнение... К сожалению, я уже в то время в Переделкине не жила.

* * *

Надо ли говорить о том, что во дворе каждой писательской дачи плелась нить своей неповторимой судьбы. У Чуковских ситуация сложилась уникальная. Сам патриарх дома – Корней Иванович, Лидия Корнеевна и Николай Корнеевич Чуковские... Три писателя разных поколений и направлений в литературе – под одной крышей.

Вполне благополучный Николай Чуковский, автор известного в послевоенные годы романа «Балтийское небо», военно-патриотических рассказов, а также переводов, он рано ушел из жизни, в возрасте шестидесяти одного года скончавшись во сне (в 1965 году).

* * *

Судьба его сестры, Лидии Чуковской, сложилась по-другому. В студенческие годы она принимает участие в оппозиционном политическом движении и попадает за это в ссылку в Саратов. К.И. Чуковский просит заступничества у Луначарского и Маяковского, и Лидию Корнеевну отпускают в Москву. Это было в самом конце 20-х годов. Пребывание в ссылке нисколько не изменяет характер Лидии Корнеевны. Она во всеуслышание выступает с защиту гонимых писателей – Ахматовой, Пастернака, позднее Иосифа Бродского... После войны, работая завотделом поэзии в «Новом мире» у К. Симонова, отстаивает публикацию стихов по принципу таланта и не желает считаться ни с какими конъюнктурными соображениями. Собственные ее произведения лежат в столе без всякой надежды на публикацию. Повесть «Софья Петровна» о трагических событиях 1937 года, написанная в 1940 году, сорок восемь лет пролежала в столе и была опубликована в 1988-м году. Лидия Корнеевна не имела возможности печататься и надолго лишилась литературной работы...

В Переделкине, где она постоянно жила на даче у своего отца, можно было часто встретить ее где-нибудь на аллее – вот она торопливым шагом идет на дачу к Пастернаку; несмотря на возраст, стремительная походка, скромное ситцевое платьице, на плечи накинут платок. Помню ее и в кресле на даче с неизменными рукописями в руках – седая, в очках, немного сутулая, все тот же платок накинут на зябкие плечи. Просто поразительна ненависть власть предержащих к этой по виду отнюдь не воинственной женщине – твердость духа и независимость мышления в сталинские времена никому не прощались.

Ниже я еще вернусь к судьбе Лидии Корнеевны Чуковской.

* * *

Ну и, наконец, мытарства самого Корнея Ивановича. В своем дневнике он подробно описывает мучительный путь, который проходила каждая написанная им строка до выхода в свет. Все ставшие классическим наследием русской литературы книги К.И. Чуковского – «Мастерство Некрасова», о Чехове, Уитмене, Горьком – издавались с огромными задержками по времени, после бесконечной волокиты и обсуждений в официальных инстанциях. Цензура становилась особенно придирчивой, когда речь шла о его детских сказках. Многомудрый Главрепертком во всем видел аллюзии и злобные намеки на нашу советскую действительность. На самом деле, кто такой этот «усатый тараканище», который усами шевелит, и тем более некий Василий Васильчиков, размахивающий саблей?! Почему автор позволяет себе иронизировать над трубочистами, когда в нашей стране почетен всякий труд?! И что это еще за «мамина спальня» такая? Не дадим места буржуазным предрассудкам в нашей детской литературе! – Подобными комическими высказываниями полны стенограммы выступлений маститых писателей на совещаниях, проводившихся в стенах Союза писателей в те годы. В прессе появлялись рецензии, полные угроз и обвинений. Сейчас все это кажется анекдотичным, но в те времена означало запрет на публикацию, что влекло за собой самые неприятные последствия и прежде всего грозило задержкой авторских гонораров, что, естественно, не давало возможности писателю нормально работать и просто существовать.

Но как ни мытарила его жизнь, подозрительности и осторожности Корней Иванович так и не научился. В этой связи мне вспоминается один весьма характерный эпизод.

Мы с мамой как-то раз подвозили Чуковского с дачи в город. Корней Иванович был в прекрасном настроении и всю дорогу развлекал нас рассказами.

«Представьте себе, меня избрали консультантом в Министерство иностранных дел. И знаете по какому вопросу?! По вопросу светского этикета. Видимо, памятуя о том, что я был близок к Репину, хотя какой же светский этикет мог быть в деревенской жизни?! Видимо, опять что-то такое спутали. Вот уж поистине не знаешь, куда закинет тебя судьба, – ведь я отнюдь не дворянского происхождения. Так вот – я их там учу, как надо носить шляпу, а также смокинг с бабочкой».

Оказалось, что в Министерстве иностранных дел готовится к выезду за рубеж дипломатическая делегация во главе с министром иностранных дел СССР товарищем Молотовым. Делегацию в срочном порядке обшивал целый отдел спецобслуживания – но ведь мало того, что все это надо было сшить, а как всем этим пользоваться?!

Нисколько не стесняясь незнакомого шофера, Чуковский в таких комических красках изображал своих новых учеников, состоящих сплошь из государственных деятелей самого высшего эшелона власти, что мы с мамой умирали от смеха, а шофер испуганно косился на Чуковского. Особенно красочно описывал Корней Иванович самого Молотова.

«Он думает, какой-то смокинг его спасет! Да никакой смокинг его не спасет – ведь это же бегемот! Бе-ге-мот!»

Надо вообразить себе ни с чем не сравнимую интонацию густого голоса Чуковского, когда он произносил свой окончательный приговор: «Бе-ге-мот!»

Так он и жил с «невыломанными руками и невытоптанными мозгами» (по выражению Всеволода Иванова), оставаясь независимым, хотя и находящимся под подозрением в крамоле автором.

* * *

Самым мощным рычагом воздействия на строптивых и несговорчивых литераторов был, как я уже сказала, запрет на издание их трудов, что означало, помимо прочих неприятностей, невыплату гонорара. Как грустно читать в дневниках К. Чуковского жалобы на постоянное безденежье, нервные срывы, бессонницу. Материальные затруднения отравляли повседневную жизнь многодетной семьи. Е.Ц. Чуковская в своем недавнем интервью газете «Известия» (31 марта 2008 г.) пишет о том, что в приступах отчаяния Корней Иванович растягивался во весь свой громадный рост на полу и так мог пролежать целый день. Там же она пишет: «1949 год вообще был плохой. Чуковский находился в ужасном положении. Его не печатали. Занимался только комментариями к Некрасову. Лидия Корнеевна тоже осталась без работы. Я как раз закончила школу с золотой медалью и размышляла о будущем. Литературное дело виделось мне безнадежной затеей. Дед не сражался с моим решением пойти на химфак МГУ, но оно ему не нравилось».

Люша нашла в себе смелость круто развернуть свою судьбу и уйти в науку, стать научным сотрудником и спокойно работать в научно-исследовательском институте. Это ей вполне удалось – она успешно трудилась в Институте элементоорганических соединений АН СССР, защитила кандидатскую диссертацию и наверняка была бы доктором наук и профессором, если бы не расклад небесных сил. А расклад небесных сил приуготовил ей совсем иную участь. Дело в том, что из 43 прямых потомков Корнея Ивановича не нашлось ни одного единого человека, кроме Люши, кто мог бы восстановить справедливость и опубликовать те неизданные произведения ее деда и матери, которые взывали к ней, к ее совести, к ее душе.

На дворе началась перестройка, на литературном фронте ощущалось некоторое послабление. И Люша дрогнула. Вспоминая горестную мину деда, чьи произведения ждали опубликования, видя страдальческую гримасу матери, долгое время писавшую свои романы и повести без малейшей надежды на их издание, Люша испытывала внутренний дискомфорт. Химические реактивы почти перестали быть милы ее сердцу. Она бросила институт и с невероятным рвением взялась за титанический труд – издание произведений матери и деда. Кипы и вороха бумаг, которые следует подготовить к печати, скопившиеся в ее маленькой квартирке на Тверской, поражают воображение. В свое время я занималась выпуском посмертного издания произведений своего отца Николая Вирты и знаю по собственному опыту, сколь трудоемка эта работа. Но то было четырехтомное «Собрание сочинений», а вот неполный список того, что подготовила или готовит Люша к печати:

• в издательстве «Терра – Книжный клуб» заканчивается работа над пятнадцатитомным собранием сочинений К.И. Чуковского,

• выпущена «Вавилонская башня» – сборник критических статей, тираж которого при жизни К.И. был пущен под нож,

• вышла полная, неизуродованная цензурой «Чукоккала»,

• опубликованы трехтомные «Дневники» – и все это, не говоря про литературное наследие ее матери Лидии Корнеевны, произведения которой практически не издавались при ее жизни.

Конечно же Люша росла и развивалась под огромным влиянием деда. Когда исторические катаклизмы, такие как война, не отрывали их друг от друга, они были неразлучны, хотя у них и были, как водится, периоды охлаждения и сближения. Люша унаследовала от деда (не хочу обижать ее родителей) буквально все – великолепный профиль, потрясающую добросовестность в работе, беспримерное трудолюбие и, наконец, незаурядные литературные способности. Так же, как и его бесстрашие. Так уж получилось, что когда Корней Иванович пригласил пожить у них на даче в Переделкине гонимого А.И. Солженицына, то Люша стала негласным ближайшим помощником Александра Исаевича. Это были нелегкие 70-е годы. В семье понятия не имели о том, что Люша мало того что перепечатывает роман Солженицына «Раковый корпус», но и выносит готовые рукописи из дома, пряча их под одеждой и страшно при этом рискуя, поскольку с дачи Чуковских ни днем, ни ночью не спускали глаз бдительные наблюдатели.

«– Дед не возражал, что вы, как шахидка, носили на теле взрывоопасные рукописи? – спрашивает Люшу корреспондент «Известий».

– Это было бы странно, – отвечает она, – ведь он сам пригласил Солженицына пожить у нас на даче».

Солженицын впоследствии писал:

«Люша Чуковская... стояла в самом эпицентре и вихре моей бурной деятельности... Она была как бы начальник штаба моего, а вернее – весь штаб в одном лице», – такое признание прозвучало из уст самого Александра Исаевича, когда это уже стало безопасным для Люши.

– Как же ты могла скрывать это от своих домашних?! – спрашиваешь Люшу, ужасаясь задним числом.

– Просто я не считала нужным посвящать их во все мои дела...

Самые тяжелые годы до высылки Солженицына из страны, когда его травили, конфисковали архив, охотились за рукописями, Солженицын прожил при ощутимой поддержке семьи Чуковских и Люши персонально. Нередко он ночевал в их московской квартире на Тверской, устраиваясь в малюсенькой комнатке на диване, по нескольку дней останавливался у них на даче, продолжая напряженно работать.

«...После конфискации он ничего не хранил у себя. Даже я не знала, где рукописи: я их кому-то передавала, те – другим людям. Это все создавало огромные трудности в его работе. Например, когда он писал «Архипелаг», у него никогда на столе не было других частей книги – только та глава, с которой он работал. Эту главу увозили, привозили другую. И всю эту конструкцию он должен был держать в голове. Если что-то нужно было поправить, он иногда должен был ехать в другой город», – пишет Е.Ц. Чуковская в статье «В нем не было никакой расхлябанности», опубликованной в «Известиях» на следующий день после похорон писателя (07.08.2008 г.).

И дальше цитирую оттуда же: «Первый раз за Солженицыным пришли к нам в Переделкино – это было сразу же после решения о высылке. Но там его не стали арестовывать – подождали, когда он приедет в Москву к себе на квартиру».

Быть рядом с таким человеком, как Солженицын, было опасно во все времена – и в моменты нависшей над ним угрозы, и в моменты торжества.

Е.Ц. Чуковская пишет по этому поводу:

«Я помню, что когда Александру Исаевичу вручали Нобелевскую приемию в 1974-м, я подумала, что было бы дико его не поздравить, и пошла на телеграф и послала поздравительную телеграмму. На следующий день мне позвонили из Комитета госбезопасности, что меня вызывают на беседу. Я идти отказалась. Мне потом еще полгода грозили... Так что такое было время. Я рада, что оно миновало» («Известия», 07.08.2008).

* * *

Конечно же, Люше в полной мере пришлось разделить еще одну нелегкую судьбу – ее матери Лидии Корнеевны Чуковской. В литературе советского периода мало найдется таких фигур, как Лидия Корнеевна с ее несгибаемым характером, способностью отстаивать свое мнение, невзирая ни на какие последствия.

Ее имя было запрещено упоминать в печати, при этом официальные инстанции не упускали любой возможности, чтобы как-нибудь побольнее ее задеть и унизить. Когда умер Корней Иванович, ее демонстративно не включили в состав комиссии по литературному наследию отца, что оскорбило Лидию Корнеевну сильнее, чем исключение из Союза писателей. Само это действо, зафиксированное в стенограммах, – исключение из Союза писателей Л. К. Чуковской, – с выступлениями маститых литераторов, – выглядит сейчас как пародия или обличительная сатира на нравы того времени. Но поскольку все это самым непосредственным образом отражалось на биографии конкретного человека, то тут уж становилось не до смеха... Повести «Софья Петровна», «Спуск под воду», трехтомные «Записки об Анне Ахматовой» – все это, снабженное комментариями (и какими!), подготовила к печати и издала ее дочь Люша по прошествии многих лет после того, как матери не стало.

* * *

Но самое страшное – это то, как сложилась личная жизнь Лидии Корнеевны. Второй ее муж, отчим Люши, Матвей Петрович Бронштейн, был арестован в 1937 году по вздорному обвинению в подготовке теракта, направленного на главу советского государства И.В. Сталина. Талантливый физик и не менее талантливый писатель, популяризатор науки, ближайший сподвижник и друг Льва Ландау, он, несмотря на все усилия крупнейших ученых, товарищей по работе, несмотря на заступничество Корнея Ивановича, дошедшего в своих хлопотах до Ульриха, так и не увидел больше свободы и был расстрелян в 1938 году, когда его жена и все его окружение еще старались вырвать его из застенков, когда Лидия Корнеевна сутками простаивала в очередях к вожделенному окошку, где принимали передачи и давали информацию о местонахождении того или иного заключенного. Давали, если сильно повезет – ведь окошко могло в любую минуту захлопнуться. Так и металась Лидия Корнеевна из очереди в очередь, от окошка к окошку, из города в город. И носила передачи, не зная о том, что Матвей Петрович давно уже мертв.

Описание этих жутких очередей в повести Л. Чуковской «Софья Петровна» и в «Спуске под воду» потрясает.

«А до дверей прокурора все еще было далеко. Софья Петровна сосчитала человек сорок. Туда входили по двое – так как в комнате номер 7 принимал не один, а сразу два прокурора, – и все-таки очередь двигалась медленно. Софья Петровна разглядывала лица – ей казалось, что большинство этих женщин она уже видела раньше – на Шпалерной, или на Чайковской, или здесь же в прокуратуре, возле окошечка. Возможно, что это те самые, а может быть и другие. У всех женщин, стоящих в тюремных очередях, есть что-то одинаковое в лицах: усталость, покорность и, пожалуй, какая-то скрытность...»

«Девятнадцатого вечером, надев осеннее пальто, и платок под пальто, и калоши, Софья Петровна заняла очередь на набережной. В первый раз предстояло ей продежурить бессменно: кто теперь мог сменить ее?..

Она стояла всю ночь напролет, прислонившись к холодному парапету. От Невы поднимался мокрый холод...

К утру у Софьи Петровны от усталости онемели ноги, она совсем не чувствовала их, и когда в девять часов толпа кинулась к дверям тюрьмы – Софья Петровна не в силах была бежать: ноги стали тяжелые, казалось, надо взяться за них руками, чтобы приподнять их с места».

* * *

Лидия Корнеевна и Люша никогда не забывали о своей потере, какой был для них любимый муж и отчим Митя, как они его называли.

* * *

Что касается деда в жизни Люши, то он и сейчас ее главная любовь и забота. Продолжается ежедневное общение с ним через его творчество, поскольку произведения Корнея Чуковского для детей и для взрослых издаются и переиздаются. Ну, а мифы о Корнее Ивановиче опровергнуть не так-то легко. По этому поводу Елена Цезаревна пишет: «Чуковский считал себя критиком и историком литературы. Всю жизнь пытался развеять миф, что он исключительно детский писатель. Сейчас найдено письмо, где он пишет: «Я утверждаю, что моя книга о Горьком лучше «Крокодила», что моя книга о Некрасове лучше «Мойдодыра». Но вот «Крокодил» разошелся тиражом три миллиона. А книга о Горьком – две тысячи... В массовом восприятии Корнею Ивановичу, очевидно, не отделаться от «Крокодила». Так же, как невозможно вытеснить из сознания людей сложившийся в последние десятилетия облик благодушного «дедушки Корнея». Для тех, кто интересуется эпохой, литературой, существует другой Чуковский. А для остальных пусть все остается как есть» («Известия», 31. 03. 2008 г., статья «Деду, очевидно, не отделаться от «Крокодила»).

* * *

P.S. Эту приписку я делаю по прошествии почти трех лет. Она связана с тем, что сегодня, 2 марта 2011 года, в газете «Известия» сообщается о присуждении ежегодной литературной премии имени Александра Солженицына Елене Цезаревне Чуковской с формулировкой: «за подвижнический труд по сохранению и изданию богатейшего наследия семьи Чуковских; за отважную помощь отечественной литературе в тяжелые и опасные моменты ее истории»!

Вот уж кто достоин этой награды. Героический подвиг моей подруги получил наивысшее признание, и в этот торжественный момент я испытываю за нее искреннюю радость и горжусь ею, как это было всегда. Не стану подробно разбираться в тех дрязгах и судах, которые возникли вокруг дома Корнея Ивановича Чуковского после его кончины в 1969 г. Многочисленные читатели и выдающиеся интеллектуалы требовали создания в этом доме музея. Однако же Литфонд как собственник земли и стоящих на ней построек не хотел отдавать из своих рук столь лакомый кусок, способный удовлетворить самые серьезные притязания литературных боссов. Некоторые обитатели Переделкина протестовали из соображений, так сказать, идеологических: «Почему Чуковский, а не автор N, написавший патриотический роман, или почему не Z, чьи драмы не сходят со сцены?» Другие предлагали создать общий литературный музей Переделкина, населенного сплошь одними классиками. Страсти накалялись порой до точки кипения, хотя народная тропа и вела лишь к двум дачам – Чуковского и Пастернака, и с этим ничего нельзя было поделать. Не помогли дебоши с выбрасыванием мебели в сад и вынесением рояля, на котором играли Нейгауз и Рихтер, прямо на газон. Не помогли суды и описи имущества, не помогла бюрократическая волокита.

Все же иногда высшие силы наводят на свете порядок, и, как сказал Булгаков, «все будет правильно, на этом построен мир...»

Так что в Переделкине в настоящее время открыты и действуют два музея – Пастернака и Чуковского.

* * *

...Правильно оказалось и другое. Один из нас, из той довоенной ватаги подростков, гонявших на велосипедах, постоянный участник дачных сборищ, в то время называвшийся Левкой Сейфуллиным, в конце концов стал директором дома-музея К.И. Чуковского. На самом деле – это Лев Алексеевич Шилов, а Сейфуллиным мы называли его потому, что он был внуком Лидии Сейфуллиной и все свое детство и юность провел в Переделкине.

Подобная метаморфоза со сменой фамилии произошла со многими из нашей детской переделкинской компании – Сергей Паустовский, пасынок Паустовского (о нем речь впереди), превратился со временем в Сергея Навашина, будучи прямым потомком знаменитого цитолога, академика С.Г. Навашина. А Петя Петров, сын Евгения Петрова, повзрослев, жил и работал под своей исконной фамилией Катаев.

То, что Лев Сейфуллин на самом деле Шилов, я узнала только в университете, где мы вместе учились на филфаке. Мы с ним дружили. Мало кто из наших сверстников из Переделкина был так страстно увлечен поэзией и всяким новым словом, заявившим о себе в современной литературе.

В его чтении раскрывалась вся глубина и поэтичность стихов Маяковского, Блока, Есенина. Лев носился с идеей создания звучащей библиотеки, мне кажется, с раннего детства. Он рассказал мне такую историю: как-то раз он чинил бабушкин допотопный граммофон, и вдруг это старинное устройство заговорило загробным надтреснутым голосом. Этот голос его настолько поразил, что Лев буквально оцепенел и тогда же подумал – неспроста он явился ему как гром среди ясного неба. Наверное, бывает все же перст судьбы – вот он и указал ему, что надо делать.

Так оно и получилось, что Лев Шилов избрал себе необычную и отчасти даже мистическую профессию – восстанавливать голоса давно ушедших людей, давая этому голосу новую, теперь уже бессрочную жизнь. Своей профессией Лев Шилов занимался с неутомимостью следопыта и настойчивостью ученого. Он колесил по стране, разыскивая старые восковые валики, на которые раньше с помощью несовершенной техники записывали голоса поэтов, актеров, певцов, писателей. Эти валики – хрупкие и непрочные – заново переписывались, с них по возможности удалялись дефекты, чтобы авторское чтение предстало в своем неискаженном, первозданном виде. В своей книге «Голоса, зазвучавшие вновь» Лев Шилов в качестве эпиграфа к одной из глав приводит слова Маяковского: «В каждом стихе есть сотни тончайших особенностей, никем, кроме самого мастера, и ничем, кроме голоса, не передаваемых».

* * *

В этом смысле нам, детям Переделкино, сильно повезло – сколь многих известных писателей и поэтов слушали мы в домашней обстановке, не отдавая себе тогда отчета в том, как драгоцены эти мгновения и как жаль, что их так трудно удержать. Был голос – и вот он растаял в воздухе, и уже улетел, и его обратно не вернуть. Мне в детстве выпало великое счастье слушать авторское чтение Афиногенова, Уткина, Погодина, Чуковского, Пастернака, Инбер...

Эти голоса и сама неповторимая манера чтения и по сию пору отлично сохранились в моей памяти, но как можно передать словами своеобразие интонации, тембра, окраски голоса, выражающего самую душу произведения, а подчас и самого автора?!

Л. Шилов в своей книге «Голоса, зазвучавшие вновь» (стр. 6) приводит замечательное высказывание А.В. Луначарского из его речи, произнесенной 15 ноября 1918 года в Петрограде, на открытии Института живого слова:

«...Я совершенно убежден, что целая бездна художественных наслаждений, психологических глубин, сокровенных красот выяснится перед той культурой, которая будет культурой звучащей литературы, когда поэты, как древние трубадуры, – будут петь свои произведения, когда вновь написанные повести или романы будут читаться на народных празднествах при множестве людей».

Эти слова Луначарского послужили как бы напутствием Льву Шилову, занявшемуся сбором и сохранением для нас чуть было не отлетевших навсегда голосов.

Официально его должность называлась – звукоархивист Союза писателей СССР. Кабинет этот занимал длинную, узкую и высокую комнату в правом флигеле «дома Ростовых» ныне на улице Поварской, тогда Воровского, дом 52. Все помещение от пола до потолка было заставлено стеллажами с плоскими коробками магнитофонных лент и грампластинок. Это и было бесценное хозяйство Льва, которое постоянно реставрировалось, изучалось и пополнялось. Если Булгаков силами всякой нечисти создал мир, в котором рукописи не горят, то Шилов, надо полагать, лишь своим страстным служением своему призванию создал фонотеку голосов, которые, проходя сквозь время, продолжают звучать и поныне.

Итог проделанной им работы впечатляет. Голос Л. Толстого звучит теперь для потомков 1 час 1 минуту и 20 секунд. А ведь мог и замолкнуть навсегда. Известно, с какой неохотой согласился Лев Николаевич читать свои произведения для записи. Найдено и восстановлено авторское чтение стихов Блока, Есенина, Маяковского. По свидетельству П. Антокольского Маяковский читал «...неистово, с полной отдачей себя, с упоительным бесстрашием, рыдая, издеваясь, ненавидя и любя». Книжная страница, конечно, бессильна передать весь этот вихрь эмоций...

Куда только не закидывала Шилова судьба в поисках «утраченного времени». Он исколесил все бывшие усадьбы Подмосковья, а иной раз находил бесценные записи голосов русских писателей и в других странах.

Как это было с записью чтения И. Бунина в Лондоне.

Надо воздать должное Льву Шилову и за другой его подвиг – он собрал и запечатлел на звучащей пленке все песни Булата Окуджавы, которые Льву удалось собрать и прослушать за его жизнь. Его преданность и любовь к Булату Окуджаве были больше, чем обычная любовь, – это было что-то высшее, сопредельное с самоотречением и полной отдачей себя другому человеку и его творчеству.

* * *

Наступило время, когда другое, сильнейшее дарование Л. Шилова – актера? чтеца? – нашло яркое выражение в его творческой биографии.

Лев Шилов стал создавать свои знаменитые композиции, предваряя демонстрацию записанных на пленку голосов Маяковского, Пастернака, Ахматовой, Цветаевой, Булгакова литературно-исследовательским текстом, сочетавшим в себе достоверность и художественность. Лев Шилов давал лекции-концерты, заполучить которые старались все сколько-нибудь известные подмостки Москвы и провинции. Впечатление было оглушительное. Живые интонации авторского чтения с пленки лились прямо в зал, и зрители замирали от волнения, как бы переживая эффект присутствия давно ушедших и вдруг заговоривших откуда-то из других сфер своих любимых авторов.

Помню по крайней мере два таких концерта – в ЦДЛ и в Доме культуры Курчатовского института.

Переполненный зал, бесконечные аплодисменты. В первом случае это была композиция по «Мастеру и Маргарите», во втором – стихи Бориса Пастернака. Лев и сам обладал удивительным голосом – с бархатистым тембром, – и я не знаю, какой из голосов произвел на меня большее впечатление. Гудящий голос Пастернака, знакомый мне с раннего переделкинского детства, или голос Льва Шилова, ведущего и автора концерта.

* * *

Как-то раз в одну из наших редких встреч мы с ним сидели в его подвальчике на Вспольном – то ли это была лаборатория, то ли мастерская, то ли библиографический кабинет. Мирно посвистывал электрический чайник, мы рассматривали с Левкой фотографии из моего старого переделкинского альбома. Отбирали что-нибудь подходящее к моим воспоминаниям о Переделкине, которые Лев просил меня написать для музея. У него было настойчивое стремление задержать ускользающее время, чтобы не растворилось оно бесследно, и в этом его стремлении сказывалась вся его натура истинного интеллигента – думать гораздо больше о будущем, о вечном и меньше всего заботиться о том, что его непосредственно окружало.

Печально, что его уже нет среди нас.

* * *

Раньше поезда сильно стучали на стыках, окна, как водится, не открывались и не закрывались, в вагонах были духота и толчея, а чистота – весьма приблизительная. Когда на следующий день не было занятий в университете, мы с Женей Катаевой нередко под вечер возвращались из Москвы в Переделкино – благо мы и в городе были соседями, и жили в одном доме в Лаврушинском переулке.

...Дело было уже после войны, я училась на филфаке МГУ, на отделении славистики. В то время из Югославии, где он долгие годы провел в эмиграции, возвратился Илья Ильич Толстой, внук Льва Толстого. И вот, набрав небольшую группу студентов, Илья Ильич стал преподавать нам сербско-хорватский язык и литературу, открыв тем самым новую страницу в системе образования филфака, где до сих пор этим никто не занимался. Впоследствии Илья Ильич создал необходимые учебные пособия, а также «Сербско-хорватско-русский словарь». Но пока что занятия велись исключительно изустно – мы записывали замечательные лекции, которые давал нам Илья Ильич, и с его голоса усваивали сербско-хорватский язык.

Выпускники того уникального курса стали едва ли не первыми в нашей стране специалистами в области языков и литературы южных славян и навсегда сохранили благодарную память по отношению к нашему дорогому учителю – Илье Ильичу Толстому...

Моя подруга Женя в то время училась в инязе.

* * *

Особенно страшно по пути со станции к поселку было проходить мимо кладбища. В сумерках поблескивала речка Сетунь и рокотала на перекатах, мост, тогда еще деревянный, поскрипывал, кладбищенский холм окутывало белым мерцающим в темноте туманом. Фонари не горели. Вот-вот должен был раздаться свисток встречного локомотива. Свистки поездов почему-то были ужасно тревожны.

Обыкновенно у задворок

Меня старался перегнать

Почтовый или номер сорок,

А я шел на шесть двадцать пять.

Вдруг света хитрые морщины

Сбирались щупальцами в круг.

Прожектор несся всей махиной

На оглушенный виадук.

(Б. Пастернак. «На дальних поездах»)

Мы с Женей ежились и нередко спрашивали друг друга: «Почему это никто не присылает за нами карету?!» Можно было, конечно, переночевать в городе, но мы были с Женей девушками, которые жили согласно строгому распорядку. Утром надо было идти в дальнюю прогулку или плавать, если позволяла погода, а купальщицами мы были самозабвенными и плавали в нашем пруду до глубокой осени.

Надо сказать, что наш Переделкинский пруд пользовался дурной славой, считалось, что на дне его водятся черти. То ли это объяснялось тем обстоятельством, что в непосредственной близости от пруда находился необычайно популярный среди мужской части местного населения шалман, то ли тем, что на дне пруда били холодные ключи, но только эти черти что ни год, то уволакивали в свой омут какого-нибудь бедолагу. Однако мы с Женей были девушками не робкого десятка и купались, что называется, «всем чертям назло».

В нашем семействе с Переделкинским прудом было связано одно происшествие, едва не стоившее жизни моему маленькому братишке Андрюше.

Был холодный летний день, и мы с дядей Митей, приехавшим на короткую побывку к нам в Переделкино, маминым братом, решили пойти на пруд и покатать Андрюшку на лодке – ведь дядя Митя был моряком, и как же можно было обойтись без водной прогулки. Мы взяли лодку напрокат (тогда еще на пруду был причал с лодками), я сидела на носу, дядя Митя – на веслах, лицом ко мне, а маленький Андрюшка – ему в то время было лет шесть – на корме. Дядя Митя был отличным гребцом – еще бы, он вырос в Костроме, на Волге, и как детям степей с детства привычна верховая езда, так выросшим на Волге привычна лодка, рыбалка, плавание. Мы наслаждались прекрасным, ясно-прохладным днем, небольшим ветерком, рябью пробегавшим по воде, на которой тут и там покачивались изумительной красоты белые кувшинки, по краям отороченные желтой каймой и яркими оранжевыми тычинками посредине...

Вдруг вижу – дядя Митя вскакивает со скамьи, и как был в своих тяжелых черных ботинках – они только мелькнули передо мной в воздухе, – кидается головой вниз в пруд. Он вытащил Андрюшку, сразу пошедшего ко дну и уже успевшего захлебнуться. Как дядя Митя почувствовал спиной, что Андрюшка, потянувшийся за кувшинкой, соскользнул с кормы в воду, по сию пору остается для меня тайной...

Мы завернули Андрюшку в мою кофту, и дядя Митя бегом пустился с ним на руках домой.

После этого случая мой брат не любил купаться, но это был единственный его конфликт с природой, в остальном он жил с ней в полном согласии...

* * *

Вскоре у нас с Женей прибавилась еще одна забота. В лесу за нашими участками появились колышки с разметками будущих каких-то владений. Мы считали это посягательством на нашу священную собственность – переделкинский лес. Мы этот лес знали до последнего дерева, все муравейники, ягодные и грибные места, все тропы и тропинки.

Уходим. За спиной –

Стеною лес недвижный,

Где день в красе земной

Сгорел скоропостижно.

(Б. Пастернак. «По грибы»)

С этой разметкой мы с Женей вели неравную, но упорную борьбу. Каждое утро, встав ни свет ни заря, что для нас было подвигом, мы отправлялись на наш разбойный промысел и вырывали за день восстановленные колышки. Ясно, что наши усилия были тщетны и мы были обречены получить ближайших соседей, подкравшихся к нам, так сказать, с тыла. Впоследствии среди них были наши друзья и приятели, но вначале мы с этим согласиться никак не хотели. Сейчас вокруг моей собственной дачи, которая находится в другом месте Подмосковья, наблюдается та же самая картина – наш участок, некогда выходивший к полю и к лесу, застраивается вокруг. Но колышки с разметкой я уже не вытаскиваю, как прежде. Смирилась. Ну, и потом – всем хочется иметь свою дачу...

Свистки паровозов то и дело догоняли нас с Женей в пути. Пронесся скорый поезд, не останавливаясь на дачной платформе, потом протащился нескончаемо длинный товарный состав. Наконец мы дошли до поселка.

В катаевской даче светились все окна. Родители Жени, как и мои, подолгу жили за городом и лишь глубокой осенью перебирались в город в Лаврушинский переулок.

* * *

В юные годы я была очень близка с семьей Катаевых и нежно любила их всех вместе и каждого по отдельности.

Валентин Петрович хоть и уделял какое-то внимание соседским детям, в частности мне, подружке его дочери, но оно носило скорее всего общепоощрительный характер по отношению к симпатичной (наверное, так оно и было) девчушке, под стать его обожаемой дочери Женечке. Ее братишка – Павлик – был на два года моложе своей сестры. Он появился на свет в 1938 году и был, по-моему, первым новорожденным у нас в доме, в Лаврушинском переулке. Когда его стали вывозить на прогулку, все сбегались посмотреть на это чудо, которое из глубины своей коляски таращило на божий свет живые темные глазки. Вскоре младенец подрос и превратился в ужасающе любознательного мальчишку, который постоянно увязывался за нами с Женей и жаждал проникнуть во все наши дела и секреты. Со временем Павел Катаев стал писателем, но об этом речь впереди.

О творчестве Валентина Петровича Катаева можно говорить и писать бесконечно. Прежде всего для нас, переделкинских детей и подростков, как и для всего подрастающего поколения нашей страны, в предвоенные и послевоенные годы, повесть «Белеет парус одинокий» была одной из главных и любимых книг. Эта книга и по сей день волнует воображение романтикой подвига, живостью населяющих ее персонажей с их неповторимыми судьбами, во всем блеске южного солнца, плеска волн, аромата цветущей акации переданного прибрежно-портового колорита одесской жизни. Автор чувствует эту жизнь всем своим существом – этому невозможно научиться, это невозможно почерпнуть ни из каких источников познания – это должно быть в крови. И эта достоверность по-прежнему, как раньше, покоряет читателя, ни на секунду не оставляя его равнодушным к тому, что происходит на страницах повести «Белеет парус одинокий».

Имя Валентина Катаева всегда было одним из самых ярких в литературе советского периода. Но когда в 60-е – 70-е годы он выпустил одну за другой несколько блестящих повестей: «Святой колодец», «Трава забвенья», «Алмазный мой венец», Валентина Петровича Катаева ждала вторая волна громкой славы.