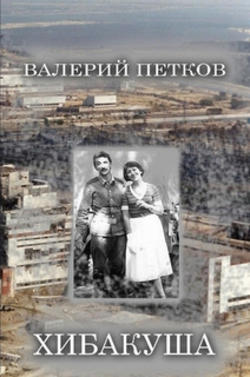

Читать книгу Хибакуша - Валерий Петков - Страница 1

ОглавлениеСвистопляска с ликвидацией последствий в Зоне в какой-то момент стала для меня привычной, рутинной. Будто всё это происходит, но не со мной.

Пока однажды – старлей, этот сумасшедший!

Из штаба сектора. Залихватский, стремительный наскок.

Примчался в полк этаким чёртом, вместе с ротным к комполка, в палатку штабную заскочил накоротке. Всё – бегом. Взбудоражил роту, мол, оперативный дежурный срочно требует уточнить обстановку. Академик прилетел, требует свежие данные.

Обстановка постоянно менялась. Зависел этот процесс от многого. Прежде всего погода. Самые простые факторы – ветер и дождь.

И – пыль, конечно.

Наша рота радиационно-химической разведки обследовала плановым порядком Зону, делала замеры, наносились данные на карту.

И вот – он!

Экипаж быстро выкликнет, построит, инструктаж короткий и – вперёд! Труба зовёт!

Беспокойный старлей – право слово.

И всё норовил проехать через «рыжий лес», от виадука в город Припять, направо от станции Янов и неширокой полоской вдоль бетонного забора АЭС. Влево – Мёртвый Город Припять. Можно было с этой стороны к блокам проскочить. Сразу через горбатый путепровод, если через город. Мост сильно фонит. И ничего с ним уже не сделать. Легче разобрать, чем дезактивировать.

Всё-таки через Янов не так опасно, как через Припять. Особенно – первый микрорайон сильно запачкан. Старались его объезжать, лишний раз без надобности там не появляться.

Грунт в «рыжем лесу» сняли уже метра на полтора, опасность – реальная. А он – упрямый! Словно и не видит этого…

– Вперёд, боец! – кричит старлей водителю.

Красивый, как бог, на фоне безоблачного белого неба. Ветер ему в лицо и оглобля в бок.

Мимо брошенных вагончиков строителей. Лысых собак.

Расступались деревья, взбегали на живописный склон, и вот она, деревня Чистогаловка. Дальше, вправо – Киев. Осталась деревенька в стороне. С холма прекрасный обзор на страшную, зияющую развалину четвёртого блока.

Труба – горизонтальные красно-белые полоски. Красные обозначают «советский», белые – «мирный атом».

Я буду сюда возвращаться – потом.

А пока – двойной поворот. Сначала направо. Потом резко налево и – вдоль всех четырёх блоков. В белёсой такой мути. И странное возникает ощущение – нереальности, эйфории оттого, что ворвались в некую запредельность, и жутко интересно – чем наш очередной налёт закончится?

В висках стучат молоточки, в кислород что-то подмешалось незаметно, пока мы суетились, приборы включали.

Блоки в одну линию соединены последовательно. Чудом эта «бомба» из четырёх реакторов не взорвалась тогда.

Два страшных пожара было в мае. Про них в новостях не говорили. Но это отдельная история.

Самое первое сообщение, на фоне кусочка географической школьной карты за спиной диктора – длилось семнадцать секунд. Программа «Время».

На компьютере слушаю, раз за разом…

Нумерация блоков от речки Припять. Мы вылетали с другой стороны, на тот самый, четвёртый, раскуроченный. И дальше, к первому, у реки. Асфальт зыбкий, даже сидя в машине, ощущаешь, какой он горячий.

Потом резкий разворот – «газон» чихает, вот-вот заглохнет. Воздух звенит невидимой струной на пределе натяжения. Так бывает, когда под линией высоковольтных проводов проходишь и волосы дыбом на голове непроизвольно поднимаются: сейчас начнут искрить, потрескивать бенгальскими огнями.

Замолкаем, просто верим в удачу. Всё внимание сосредоточено на том, как ведёт себя движок.

Потом кричим – у-р-р-р-а! Вынес – верный «конёк-горбунок». Не заглох! Советский – значит надёжный.

Так нам говорили.

Пётр, водитель, бывший «афганец», скалится. Лицо белое, длинный нос, рваный кривой шрам розовеет слегка. Худой, жилистый. Глаза безумные – руль у него и судьба наша тоже.

Душман!

Все как сумасшедшие становились, неузнаваемые – в эти мгновения.

Жара сильная, вода с нас течёт!

Упоение на краю бездны – рухнем или нет?

Пока четвёртый блок в декабре не закрыли саркофагом. Мы этого уже не застали. К июлю – наелись нуклидов, от шейки до хвоста!

Заменили нас в плановом порядке.

* * *

Даже сам удивлялся – ну почему меня это всё не беспокоит? Особенно первое время после возвращения задавался постоянно этим вопросом. Потом и думать перестал про все эти страсти.

Вроде – забылись, начисто.

Только через много лет стала какая-то муть брезжить, блажить, при переходе границы яви и сна. Такой же мутный обморок. Наплывает вкрадчиво, беззвучно – туманом сначала, потом потрескивание характерное нарастает. Как там, в разведке.

Я это ни с чем не спутаю!

А уж потом – долбит в подкорку, склёвывает невидимый дятел зёрна нуклидов.

Они всякий раз – другого цвета. Их много, ватные, невесомые, как попкорн, только мелкие очень. Не шуршат, лишь дозиметр потрескивает где-то рядом, как дрова смоляные в костре.

Бликуют, слепят. Дождём-сеянцем. Ждёшь звуков, шуршания, а ничего нет! Тишина. Падают, падают, засыпают меня. Пока дышать не становится трудно. Тяжесть на грудь наваливается, хотя каждая частица кажется бестелесной. А все вместе – плита железобетонная.

Звонко, клювиком тонким, изящным – тук-тук, тук-тук. И всё не успевает склевать их эта птица невидимая. Их подсыпает кто-то сбоку, подсыпает. Я ладони, подставляю. Зёрна микроскопические блестят лаком, переливаются, сквозь пальцы сыплются. Я спешу, боюсь наступить, испортить их глянец, представляю, как они обидно захрустят под ногами, складываясь в красивые снежинки.

Кроваво-красные. Почему?

Напрягаюсь. Одеревенелой плахой лежу, руки-ноги не ощущаю. Мышцы свело. Руки массирую – не чувствую себя. Ляжки в это время пульсируют, икры – ходуном. Сами, произвольно. И не могу унять эту трясучку. Как шаровары свободные, широкие на ветру полощет.

Противно от бессилия.

Злость гонит с кровати. Вскакиваю и хожу – босиком, чтобы мышцы занять, загрузить напрягом.

Мышечная дистония.

Невозможно терпеть эту боль. И хожу, хожу – по комнатам, на кухню загляну, в коридорчик сунусь к подоконнику, на двор поглазею. Воды попью. Стараюсь тихонько, чтобы никого не разбудить.

Мышцы сперва не чувствую, потом они становятся пластичными, успокаиваюсь.

Говорят, если ноги в воде судорогой свело, надо опуститься и резко оттолкнуться от дна. Или булавкой мышцу уколоть, снять напряжение.

Это – спасение.

Обычно около трёх часов ночи просыпаюсь. Скорее – в пол пятками упереться. Вынырнуть.

И сна как не бывало. Да и был ли это – сон? Если не принёс он отдыха?

Доктор сказала – молочной кислоты в мышцах мало. Выписала лекарство. Вот я зёрнышко алпразолама – бледно-зелёное, крохотное, маковое – проглочу! Дня два-три таблетка действует. Даже днём в сон гонит. Часа на два могу отключиться. Ночью потом мучаюсь от бессонницы.

Думаю – ерунда это всё, с кислотой. Это мышцы вспоминают мой… свой бег, напряжение, усилия, которые тогда пережили. Тогда. Это же был пик моей жизни! И по возрасту, и по смыслу!

Даже камни имеют свойство запоминать. По-своему, конечно.

Это сейчас я несусь очумело. С горушки, с высоты возраста, и нет никаких блоков, изгаженных липкой, вкрадчивой смертью нуклидов. Есть – скромная пенсионная «хлебная карточка». А страшно-то именно сейчас, а не тогда! Хотя давно уже гоню прочь плохие мысли. Может быть, поэтому и прожил столько годов после Чёрной Зоны.

При «засорённых фильтрах» организма – печени, щитовидке, почках.

Официальный диагноз: «Эрозия поверхности нервных окончаний».

Опять они – нервы. В них всё дело.

Взрываюсь до ослепления вроде бы от безобидной ерунды. Постоянно это меня настигает без всякого предупреждения.

Вот оно как страшно: со временем – возвращается содеянное, пережитое. А быть может, это время возвращается, чтобы понять, что же было на самом деле?

А тогда – дух захватывало! И покалывание в ступнях, кончиках пальцев рук – опасность, адреналин! Страх отступал куда-то! Да не было его – вовсе!

Мышцы молодые, упругие, стальными листами торсионов скручивались, чтобы распрямиться, принять на себя удар, ответить на него. Восстановить первоначальное положение. И двигаться дальше – железным маршем.

Сминались пластины, а мы задыхались от переизбытка сил и собственной крепости. Смеялись. И верили беззаветно в то, что так будет всегда.

Сверхчеловеки.

Мы много тогда смеялись. Весёлая удаль обречённых.

Да и уверены были – никогда не устанем в этом изматывающем «заезде».

Может, от небольшой дозы радиации так происходит?

И мы, бесконечно смешливые идиоты – окна эрхашки – нараспашку, брезент почти белый, выгорел на солнце, трепещет, хлопает по раме – аплодирует героям! Бывало, и без респираторов даже! Вопреки всем инструкциям.

Гортань сухая, жёсткая, горло трубой гофрированной, губы пересохли, ошмётки с них зубами рвём, закусываем выпитое зелье.

Глотаем этот смертельный коктейль на полной скорости, зонды приборов высунули наружу, стрелки дозиметров скачут, в наушниках треск – высокий уровень! Ну – ещё глоток! Один – хмелея от её неуловимости, понимая страшную сердцевину – но отодвигая мысленно последствия! Слишком они умозрительны, невидимо растворены в зыбком, густом, тягучем зное.

Под белым небом Зоны.

А вдруг барабан крутанётся чуть-чуть быстрее? Хорошо смазан! И – мимо пронесёт, а эта ячейка окажется, на удачу – пустой! И нет в ней мягкого, тупого сосца пули, к которому припадём напоследок! Где-то он рядом, для другого раза? Другого человека? Кого-то, кто сейчас сидит рядом и смеётся! Не ведая этого. И мы – не ведаем, что творим, в забытьи добровольного наркоза.

Любимчики Зоны – химики-разведчики! Гордость полка Гражданской обороны. Сталкеры-ликвидаторы.

Нукледаторы, сами себя в шутку окрестили.

Веселуха в разгар чумы! Смешно – череп бы не лопнул, не раскололся от напряга. Смех разряжает внутреннее давление. И оглупляет от частой беспричинности.

От смеха умереть – что же тут героического? Это прививка от смерти героической в грязной Зоне.

Только там всё – страшнее и проще. Дышишь, а радиация рубит хромосомы, гасит аминокислоты, прожигает насквозь «ядерным загаром» – до черноты обугленной головешки в костре.

Поломанные, искрошенные, жалкие кирпичики в основе фундамента жизни – гены.

И не существует какой-то малой, безопасной дозы ионизирующего излучения, от которой риск заболеть, даже лейкозом, был бы равен нулю.

Мы все повязаны одним, но каждый будет спасаться, отползать в одиночку из общего окопчика.

Как говорил Фома Аквинский в книге «О смертных грехах»: «Но у человека всегда есть выбор между добром и злом».

Алпразолам – лекарство хорошее. Только не надо часто применять. Не чаще раза в три-четыре дня и делать перерыв. Иначе проблемы будут. Теперь уже – с психикой!

Часто просыпался я с пересохшей глоткой, не чувствуя языка, гортани. Жевал эту деревянность, лёжа на белых простынях, не ощущая вкуса.

* * *

И вот – этот старлей, помначштаба, «чёрт на жёрдочке» – нет-нет да и вспрыгнет! В моё сегодняшнее, плавное житьё-бытьё.

Белозубый, красивый! Глаза – васильковые! Кинозвезда! Мотор – пошёл!

Я не знаю, когда это пришло. То есть не смогу точно назвать день, час, во что я был одет, в котором часу проснулся, выпил ли зелёный чай, как обычно.

Впрочем, там и тогда одет я был в гимнастёрку, сапоги, пилотку.

Была весна. Это – точно! Май, начало – месяц наших «крестин» в Чёрной Зоне. Весной со многими что-то происходит. И ко мне это явилось.

Не сразу.

В то утро старлей ко мне вернулся. И беспокойство пришло вместе с ним.

Лежу, и кажется – нет стенок в спаленке тесной! Потянуло неудержимо в Зону выехать! За горло схватило это желание вместе с наваждением. И – такая тоска. Вряд ли оно реально исполнимо, это желание.

Но – мечтается вновь там оказаться, желаниям запрет неведом.

Бойтесь желаний, они исполняются.

Где он, старлей, сейчас? С такой белогвардейской фамилией… кажется – Свинцицкий… или Сосницкий… Даже имени не помню, только фамилия осталась в памяти, да и та порой куда-то теряется, потом снова всплывает.

Щеголеватый, подтянутый. Вот, кажется – сейчас на паркет выйдет и мазурку исполнит. Для господ собравшихся, партнёрша – самая красивая дама! Королева бала. Или – любовный романс исполнит – на бис.

Всё – для дам!

И ещё, из Достоевского: «Моя крулева, моя крулева».

Бровь, бывало, вскинет, плечи развернёт, словно ментик с плеча передвигает, руки в рукава – перед атакой! Столько в нём благородства, какого-то… старинного, настоящего! Не здешнего, не советского!

Из другого времени прислали в командировку – удаль продемонстрировать, показать, как надо не бояться врага! Любого. Даже самого сильного и коварного! Отец – солдату!

Сплошное благородство, до корней волос. Так им и лучится.

И не хочется ему лишний раз вопросы задавать! Надо занять своё место в экипаже, согласно расчёта, и мчаться на всех парах – в Зону! Хоть на смерть! Ур-р-р-а, вперёд!

Не волноваться за себя, только за дело, а про медали не думать – вовсе.

Он тогда раньше нас всех понял, какой это кайф, настоящее упоение от погоней за коварным, невидимым врагом! Промчаться вдоль всех блоков, невзирая на опасность!

И вот мы несёмся чертенятами следом, смеёмся, кричим несуразное, друг от друга заводимся, натурально – пьяные!

Потом сильнейшая опустошённость, ступор.

Горят веки, натёртые невидимым песком, ломит виски. Внутри у каждого разгорается негасимый костёр.

Твой личный костерок.

А общий психоз проходит. «Психическая атака» захлебнулась! До следующего раза.

«Ядерное бешенство»! Ложный сверхтонус нервной системы.

Депрессия. Потом – неоправданные, необузданные вспышки гнева. И промежутки между ними всё короче, короче. Пока вообще не превратятся вспышки в один сплошной удушающий психоз.

Причина? Радиация с кровотоком несётся к самым тонким нервным окончаниям, вкрадчиво движется по ним, добегает до самых дальних, тончайших, исчисляющихся миллионами. Постоянно течёт, забивает кровоток невидимой дрянью, как речка, которая наносит тихим течением ил.

Густой, пульсирующий воздух – кипящий компот большой дозы радиации. Он входил в нас властно невидимым ядом, завораживая, и не было сил сопротивляться.

Сильнейший наркотик!

Старлей тот первым подсел на него! Хотя и слова такого тогда не было в нашем лексиконе.

Позже оно пришло в «массовое советское сознание».

Иногда думаю – может быть, сомневался старлей, вдруг откажемся ехать? Не захотим совать башку в самую пасть, на погибель. Кому охота! Там же считанные метры оставались до этой «пасти» раскуроченной, до взорванного блока.

Вот он – знаменитый, возвышается над бетонным забором. Весь мир увидел его на фото.

Многих хватали за руки и вели в военкоматы. Но потом-то пришло осознанное желание – сделать своё дело. Кто-то откосил, но и тех, кто честно отпахал – тоже было достаточно!

Мешки с карбидом, песком, гранитным щебнем, свинцовой дробью – с вертолётов…

Атомный взрыв, эквивалентный нескольким десяткам тонн тротила.

Жерло пульсирует малиновым, негасимой топкой. Сотни рентген. Всё, что высыпали, смертельно рискуя – тысячи тонн песка, гранита, свинцовой дроби – поднимается вверх невесомыми ядовитыми хлопьями.

И оседает где-то. Где?

Рыскаем по всему сектору, засекаем, сообщаем по рации, где разлеглось.

Коричневым латексом сверху поливают территорию самолёты: пыль – один из главных врагов.

Потом дождик пройдёт, нескоро, но прольётся обильно, и земля примет в своё лоно отраву, понесут её воды грунтовые далеко. Медленно, сантиметр за сантиметром.

Частицы радионуклидов, не растворяются в воде. Грунтовые воды не стремительный горный ручей, а песок с глиной неплохие могут природные фильтры.

Люди кладут в вёдра, носят – кусочки графитовых твэлов, искорёженные циркониевые оболочки. В ящики специальные ссыпают опасный «урожай». Утилизировать.

Чистят территорию, крышу четвёртого и третьего блоков. Разлёт большой циркониевых трубок, в которые таблетки радиоактивные засыпали. Потом они спеклись от температуры в сплошную массу, внутри трубок.

Твэлы – тепловыделяющие элементы причудливой формы, в которых происходит деление тяжёлых ядер урана-233, 235, 239; плутония-239.

И мы – с «трёхлинейкой» против танковой колонны!

Ничего потом про этого загадочного старлея не слышал. Каждый год встречаемся, расспрашиваю наших – плечами пожимают неопределённо.

Мы так рвались попасть с ним в один экипаж! Это был знак особенной доблести и невероятного доверия – сгонять в «Чернуху» со старлеем.

* * *

Весна пришла. Та самая, беспокойная. Стал лазить по сайтам чернобыльским. Сидел у компа, напряжённо всматривался в клип Адриано Челентано «Чернобыль». Фигуры, такие картонные, нарезка из чёрной бумаги. Попугать тех, кто не знает ни черта про всё это… нуклиды, дозы, Зону, деревеньки выселенные.

Страшилки для сугубо гражданских лиц.

Пугливые лемминги – мещане.

Потом дослушал до конца. Глаза прикрыл. Сижу, думаю напряжённо. Какие-то слова складываются, текст непонятный, оперный. Всплывает и отдаляется, словно водоросли в воде плавно двигаются, шевелятся лентами длинными.

Не тронуло, одним словом. Хотя и профессионально, но фальшиво.

Лев Толстой не любил «придуманных людей».

Я всегда относился скептически к таким плакатным вещам. Меня это слегка напрягает. Не могу сказать, что вот это – фальшак на все сто, но неискренность чую за версту. Как пустой орех: внутри ссохшаяся сердцевина скукоженными извилинами. Мозг наркомана в миниатюре.

Тут из колонок звуковых на столе голоса явственно донеслись. Вроде спорят между собой, доказывают что-то усиленно, с пеной у рта. Что-то ещё поверх наслаивается, голоса посторонние.

Впервые за много лет на мозги наехало.

Вырубил всё. Решил – надо звонить срочно, с кем-то поделиться, а не то черепок лопнет, взорвётся от напряжения.

Захотелось вдруг съездить в наши старые казармы. Откуда вся эта история началась. Куда привезли в автобусе, ночью, из военкомата.

Позвонил Егору – второму взводному. У него «бамбук-седьмой», навороченный. Ехать-то всего ничего. До окраины города полчаса, да оттуда столько же. Озеро большое обогнуть.

Егор обрадовался, согласился, даже загорелся этой идеей. Он в морском порту, бригадир грузчиков. Вот-вот ему на пенсию выходить, надо на-гора выдавать зарплату больше, чтобы перерасчёт по среднему красиво повлиял на размер пенсиона. Астматическое дыхание, а терпи, во имя будущей безбедной старости, которая маячит на горизонте.

– Но ты не переживай, я сам позвоню.

И пропал, Змей Горыныч, на всё лето. Мол, работы выше головы.

Думаю тогда, надо Гунче позвонить. Гунтису – первому взводному. Он всё поймёт как надо. Он вот такой – правильный, но не противный, а организованный в главном.

Предложил съездить на пару, на автобусе. Тем более что проезд бесплатный.

Пчёлами занялся Гунтис. Так что всё опять отложилось.

Позвонил Саня Бармин – ротный наш бывший. Договорились. Встретились в кафешке. Чай зелёный попили. Он рассказал, как клапан сердечный ему заменили в известной клинике.

– Я теперь там всех знаю! Могу тебя устроить.

Добрая душа.

– Спасибо, Санёк, такой блат мне не нужен!

И разбежались по домам.

Неловко мне стало – чего больного беспокоить!

А мне так невыносимо захотелось окунуться вновь в произошедшее когда-то. В Зону съездить нереально, но увидеть бывшую в/ч, из которой нас отправляли на ЧАЭС – вполне.

С соседом Семёном потолковал, он тоже инвалид, по профнепригодности.

Едем на его «ласточке», радуемся оба.

Предчувствую, что одни развалины меня встретят, в снегу – ну, что я там разгляжу? А всё равно…

Так и оказалось.

Немного меня расслабила эта экскурсия. И потянуло на воспоминания.

Тут Саня позвонил:

– Слышал, зам? Полищук объявился. Сколько лет ни слуху ни духу, а тут – вот он!

– Я уж думал, он в ямку завалился. В железобетонном гробике, чтобы не фонить на погосте. И где же носило этого бисова сына?

– Сроду не отгадаешь!

– Слышал, что он вроде бы с женой развёлся. Кого сейчас этим удивишь! Ты, командир, не тяни Яшу за… луяшу!

– В Чёрной Зоне! Где-то за Диброво, не доезжая Лубянки. Точно не скажу. Развёл там сад-огород! Письмо прислал… До-в-о-о-о-лен!

– «Невидимый град Китеж».

– Где?

– Это я так, к слову. Ну, он всегда был хозяйственный. Должно быть, одичал, озверел там – в лесах?

– Нет! Вполне себе ништяк. Живёт с какой-то тёткой местной. Подженился. Говорит, что давно с ней познакомился. Ещё когда был ликвидатором. Здесь квартиру жене, дочери – всё оставил. Натуральное хозяйство там развёл – куры, живность. Я не могу! Ты чё-нибудь понимаешь, зам?

– Что-то такое было. Он мне, правда, особенно не рассказывал.

– Слышишь, – засмеялся Саня, – пишет – не могу без этого жить! Ты понял?! Зараза какая, а? Психбольной!

– Врачи утверждают, что среди «чернобыльцев» стало меньше суицида, но возросла онкология. Иммунитет сильно ослаблен.

– Полищук там законсервируется окончательно.

Распростились с ротным.

Я же не удивился поступку Полищука, и была на то причина.

Только ещё сильнее потянуло в Зону.

С этого дня старлей уже не уходил, всегда был рядом.

– Ты в порядке? – прервал мою задумчивость Семён.

Кивнул ему головой, улыбнулся. Хороший человек – мой сосед!

* * *

…Полищук. Сержант… высокий, белобрысый, улыбчивый и исполнительный. Дозиметрист. Я – замкомроты РХР, лейтенант запаса, Владимир Викторович Петраков…

Обезлюдевшее село. Радио на столбе бормочет сонно, колокольчик-говорун, вещун белибердени, бодреньких новостей.

На заборе выцветший «Боевой листок»:

«…Сегодня при зачистке заражённой территории отличились…»

Фамилии, бойкий рапорт о том, что скоро люди вернутся в свои дома, снова заживут, как прежде, а в перспективе – ещё лучше.

Стоят огромные ульи. Сад. Гудят пчёлы. Ветки яблонь клонятся к земле. За сараем военный «виллис» врос в зелёную траву.

Какими извилистыми дорогами времени занесло его сюда и сохраняло так долго?

Химрота провела обеззараживание. Сотни людей привезли на грузовиках. Соскоблили лопатами верхний слой во дворах, на дороге. Зачем? Если всё остальное вокруг: сад, воздух, крыша, деревья – «грязные». Какой смысл вывозить землю, гонять заражённую пыль?

Взрыв страшной мощности разрушил стены клетки, безумный зверь вырвался, неуправляемый, и пространство стало другим во времени. Исказилось непоправимо.

А бороться вышли с лопатой наперевес.

Глупость смешна до трагичности.

Вырезка из газеты «Правда» прикноплена под стеклом доски объявлений. Крупный заголовок. Буковки мелкие.

Чернобыльская АЭС: хроника событий

В Чернобыле в доме номер 61 по улице Советской, где раньше размещалось районное управление Госагропрома, начал работать Припятский горком партии. Он переехал сюда из Полесского, где временно находился после эвакуации из Припяти.

– До АЭС рукой подать, – говорит секретарь горкома A. Веселовский, – теперь мы в самой гуще событий.

Едва перебравшись на новое место, немедленно развернулись отделы организационно-партийной работы, промышленно-транспортный, пропаганды и агитации, партийная комиссия. Всего в Припятской городской партийной организации состоит на учете 2.611 коммунистов, до сих пор установлено местонахождение 2.434 человек. Из них в районах, где разместились эвакуированные, находится 207, на работах по ликвидации последствий аварии занято 442 человека, а остальные выехали временно в другие места, в командировки.

В этот же дом переехал из Полесского и исполком Припятского городского Совета народных депутатов. Здесь, вблизи города, его председатель B. Волошко чувствует себя гораздо увереннее, но и озабоченнее. Припять – вот она, рядом, со всеми её многочисленными проблемами покинутого населённого пункта. Главная сейчас забота городских властей – организовать жильё, питание, быт тех, кто будет обслуживать осенью первый и второй энергоблоки, которые планово начнут давать электроэнергию.

Пока решится вопрос о месте, где будут постоянно проживать вахтовые бригады, работающие на АЭС, решено разместить их на нескольких комфортабельных туристических теплоходах, которые будут сняты с рейсов и подогнаны по Днепру к Припяти. Уже сейчас надо продумать, где их пришвартовать, как подвести электроэнергию, связь, как обеспечить продовольствием, организовать питание. Проблема эта давно уже назрела, ибо пионерский лагерь «Сказочный», откуда бригады уходят на АЭС, перенаселен в 2,5-3 раза, а комплекс «Лесная поляна» находится далеко от Припяти.

Чернобыль не сравнить с тем, каким мы его видели в первые дни мая, когда он был полностью эвакуирован. На улицах сейчас оживлённое движение, работают кинотеатр, Дом культуры, в котором выступают бригады киевских артистов, организованы выставки, на улице можно в киоске купить свежую газету. В центре населённого пункта открыт пресс-центр, где получают нужную информацию корреспонденты газет и журналов. Оживление царит и у местного ресторана «Припять». Здесь теперь столовая…

Правительственной комиссией создана группа по координации деятельности оперативных подразделений и ведомств СССР и УССР по приёму, размещению, организации питания, медицинского и бытового обслуживания всех прибывающих в район аварии. Мы присутствовали на первом заседании этой группы, которую возглавляет член коллегии Минэнерго СССР, начальник Главэнерго Д. Проценко. Руководители Припяти и Чернобыльского района высказали на заседании ряд конкретных претензий к членам группы. Говорили, что Минэнерго должно в новых условиях проявить максимум оперативности и распорядительности по организации приёмки предприятий, размещения, питания, медицинского, бытового обслуживания прибывающих людей. Особый счёт предъявлялся к начальнику Главурса Минэнерго СССР М. Хатину, на котором лежит большая ответственность за то, чтобы люди, работающие в зоне АЭС, были обеспечены всем необходимым.

Надо, чтобы каждый член группы, а это всё люди, занимающие высокие посты, заявил заместитель председателя Киевского облисполкома Н. Степаненко, был закреплён за определённым участком работы и конкретно отвечал за него. Практически же положение таково, что один кивает на другого, и все вместе занимаются разговорами, в которых даёт о себе знать потребительская тенденция.

Заседание проводилось в кабинете председателя Чернобыльского райисполкома, и после того как оно закончилось, мы разговорились с его хозяином А. Щёкиным. Развернув на столе карту, он сообщил, что из 61 населённого пункта района, например из Горностайполя, Дитяток, Страхолесья, люди не были эвакуированы, так как уровень радиации здесь был нормальным. В связи с огромной работой, проводимой на АЭС, степень радиации снизилась и в ряде других пунктов. После необходимой дезактивации решено возвратить часть эвакуированного населения в сёла Глинки, Замошье и Бычки. Это около 260 семей, работавших в совхозе «Комсомолец Полесья» и колхозе «Заповит Ильича». Сейчас они находятся в Бородянском районе.

Это отрадно. Люди ждут возвращения в родные места. В Чернобыльском районе возобновлена деятельность Госагропрома. Создан штаб, который руководит работой механизаторов. В колхозе «Шлях до коммунизму» строится база для техники, которой будут перепахивать землю. Анатолий Петрович Щёкин сообщает, что будут перепаханы лён, люпин, озимые культуры, скошенные с определённых площадей, пойдут после проверки на корм скоту. Все площади, которые должны были засеять кукурузой, займут многолетние травы. На картофельных плантациях будет проводиться обработка междурядий.

Руководители Припяти и Чернобыльского района говорили нам о том, что невнимание Минэнерго к вопросам жилья, быта, питания людей очень мешает делу. У строителей АЭС есть свой ОРС, но у него сейчас очень мало людей. Значит, надо искать их, заполнять существующие штаты. Ведь тысячи и тысячи людей шлют сюда заявления с желанием помочь АЭС, поработать на ликвидации последствий аварии. Говорят, нет жилья, но в Чернобыле, например, стоит недостроенный 95-квартирный дом. Почему бы Минэнерго не взяться за окончание строительства и ввести его в эксплуатацию?

Не за горами зима. Мы много слышали разговоров о топливе, в Чернобыле есть незаконченная строительством котельная на 45 гигакалорий. Почему бы не взяться Минэнерго за неё и не ввести в строй? Сейчас в Чернобыле много говорят о саночистке – в райисполкоме лежит готовая проектная документация на строительство очистных сооружений на 4,5 тысячи кубометров в сутки. Об этом говорили работникам Минэнерго, но ответа пока нет. Как и нет конкретного желания вмешаться, принять на себя груз ответственности.

Безусловно, сейчас на промплощадке идёт героическая трудовая битва, и энергетики там в первых рядах. Но ведь Минэнерго СССР – штаб отрасли, он должен думать не только о сиюминутных важнейших задачах, но и о том, что будет завтра, через месяц, через год. Думать о жилье, питании, бытовом обслуживании. А сейчас положение, например, с организацией питания далеко от желаемого. Вряд ли терпимы длиннющие очереди у этих пунктов. Словом, есть над чем задуматься.

М. ОДИНЕЦ.

(Спец. корр. «Правды»),

Чернобыль.

Вчитался внимательно, стало скучно.

Бумага выгорела, коричневая, буквы на этом фоне трудноразличимы.

Вокруг припылённые дома, старые, потемневшие, давно не пробегали по ним влагой обильные дождики, не стряхивали пыль. Буйная, беспорядочная зелень заполонила самозахватом дворы, улицы, только жёлтые колеи остались кое-где узкими полосками.

Солнце на закате, июнь. Какое отношение к аварии имеет то, что на этом «горчичнике» написано?

Бормочет репродуктор, развлекает.

Замеры сделали привычно – фон на уровне метр-полтора. Аэрозольного типа выбросы, то есть у земли может быть «ноль», а чуть выше грунта – прилично фонить. Потом замерили стены, крыши, воду в колодцах.

Если полиэтиленовой плёнкой укрыть колодец, вода почти чистая. Одно из первых моих открытий.

Строго в определённых местах ведём замеры.

На карте обозначили скоренько, перекур устроили.

Рядом эрхашка, зелёный «бобик» белеет выгоревшей крышей, готовимся сесть и уехать.

Устали. Смена к концу. Вечереет.

Радио на столбе бормочет, уже другие новости. Неизменно бодрым голосом. Смесь снотворного с тошнотворно-слабительным. Всё вместе, «три в одном».

– Пустые сёла. Вот к чему нельзя привыкнуть! – думаю я через отупляющую усталость.

Секретарь сельсовета, молодая, ядрёная, дополна налитая здоровьем женщина. Не толстая, а именно – здоровая. Платье цветастое, слегка линялое, вот сейчас лопнет от края припотевших подмышек к ложбине на спине. Грудь выставила вперёд, крылечком, вот-вот выкатится наружу из полукруглой выемки.

Притягивает взгляд. Давно без жён и подруг мы тут крутимся.

Печать сельсовета подсинила изнутри, запачкала чернилами прозрачный пакетик. На всякий случай с собой прихватила, вдруг понадобится что-то подписать.

Уверенно стоит на крепких бревёшках загорелых ног. Белые, почти новые босоножки. Пятки потресканные, как такыр – несуразно смотрятся. Взгляд на себя отвлекают. Должно быть, по случаю нашего приезда принарядилась, поджидала – представитель местной власти.

Руки загорелые, крепко-коричневатые.

Живот чуть выдаётся плавно, и мысли про детишек возникают. Чудится вкусный запах молока и победительной жизни.

– Как там мои дома? – тоскливо думаю, отвожу глаза, смотрю в сторону.

– Товарыщу командир! А утош, у хати пусть хлопець помериить. Зараз. Скоренько, вжэшь.

Просит тихо, не настаивает. Глаза тёмно-карие, южные, синеватым сполохом пламенеют. Чуть продолговатые, косточками чернослива.

Отказать невозможно.

Такое уже бывало в других сёлах, городках. Их много вокруг, особенно в Чёрной Зоне.

Только в село въезжаем, начинают бабы в голос выть: «Сынки, таж не губите, не выселяйте ж нас!»

Успокаиваем. Потом ходят следом, просят «у хати» померить.

– Полищук!

– Я, товарищ лейтенант, – вскинулся ретиво. Морда круглая, как пустая тарелка, залоснилась от радости. Глаза на ней растворились в прищуре, и не стало видно глаз.

Респиратор на шее болтается.

– Замерь – в доме… ну ты знаешь всё. Аккуратно.

– Так точно! Я же – мухой!

Они поднялись на крыльцо. Хозяйка впереди – вплыла на крылечко пристройки, покачнула «кормой» на своей же волне, крылечко в ответ тоже колебнулось. Полищук чуть правее, под локоток ладошкой едва прикоснулся, изогнулся, «взял след». Оба габаритные, внешне чем-то похожие. Крыльцо сразу стало маленьким. Вздохнуло от веса, по старой памяти.

Боковым зрением я всё это отметил.

– Какая у вас грудь красивая. Изумительная, можно сказать! – услыхал воркование Полищука.

– Ой! Ну, выж и скажить! – смущённо, даже загар не спасает – краснеет.

– От… засранец! – подумал вдогонку и почему-то тоже покраснел.

Сел рядом с водителем. Пётр дремал на руле. Ценит время. Голову на руки положил. Руки большие, жилистые, вены синими дорогами выпирают через загар.

Усталость навалилась сразу. Намотали сегодня километраж. Я откинулся на спинку, запрокинул голову назад, чуть вперёд телом съехал, ноги в сапогах поджал. Тоже уже приловчился отдыхать в полевых условиях.

Подумал, пора портянки перемотать, сбились слегка – да лень двигаться. Жарко. Так и сидел в раздумьях.

Тишина. Отключился.

Разлепил глаза. Глянул на часы. Ничего не понял спросонья.

Пётр тихо посапывал рядом.

Вылез из кабины, потянулся сладко.

– Где там Полищук застрял? – спросил себя.

На крыльцо ступил сразу, через три ступеньки, одним махом. Тюль плотный на окошке веранды. Банка пол-литровая, рыжей воды в ней на треть, забита дохлыми мухами – бросилась в глаза на узеньком подоконнике. Двери обшарпанные, грязца вокруг ручки, вперекос от петель, голубые были когда-то.

Шагнул. Внутри душно, накалилась за день жестяная крыша.

Глаза поднял. Дверь в комнату приоткрыта. Посередине большой круглый стол, скатерть, вязанная крючком, белая. Фотография дальше в рамке. Какие-то цветочные композиции из маков и васильков на больших плакатах. Левее – двое молодожёнов отретушированы в цвете до лаковости пасхальных яиц. Цветы в керамическом пузатом кувшине, бумажные, выгоревшие, почти бесцветные. Вышитый рушник, иконка небольшая в углу. Окна плотно занавешены.

ДП-5Б рядом – раскрытый, стрелка колеблется чуть-чуть, живёт.

Полищук с голой задницей, странно-белой, галифе на сапоги съехали. Ноги в сивых редких волосах. Пилотка на затылке. Задорно так… залихватски.

И женские ноги. Большие, молочно-белые. Ноги сильно прижимают тело Полищука, обхватили клещами. С обеих сторон расстёгнутую гимнастёрку мнут.

Стол скрипит едва слышно, раскачивается в такт, как мачта под размеренным ветерком.

– Тыж мий солодкий, – стонет, двигается женщина, – гарный… у-у-у… коханочку… мий. Подь до мэнэ… у-у-у… трошки… трошечку – отошь! Нэ журысь…

Вертит головой из стороны в сторону. Глаза прикрыты, лёгкая испарина над верхней губой, румянец играет ранним солнышком, нежный, едва коснулся щёк. Я замер, глаза опустил в пол, крашенный рыжей краской. Понял, что непроизвольно густо краснею со стыда.

– Какой пол неровный, – для чего-то отметил.

Тихо развернулся, постоял немного на веранде душной, и вышел.

Скрипнул доской уже на крыльце, вспотел мгновенно, зажмурился и снова для чего-то постоял, прислушался к жаркому шёпоту в хате, убедился, что не показалось, напрягся непроизвольно.

– Непохоже, чтобы… Нет – сама. Да – сама. Ну, Полищук! Е. рь-перехватчик!

Возмущённо присел на командирское место, подвигался.

– Чё там, товарищ лейтенант? Трогаемся? – Очнулся Пётр, глаза разлепил, голову от руля приподнял. – Чего не едем?

– Да так… Полищука ждём. Замеры он делает. В хате, – ухмыльнулся осуждающе, – по просьбе сельсовета. В ширину и в глубину. Замеры.

– А-а-а. – Пётр зевнул протяжно, с подвывом, заразительно, снова голову на руки уложил аккуратно.

– Дурацкая, в общем, ситуация. Да только – сука не захочет, кобель не наскочит, – подумал зло, но с какой-то внутренней завистью, и вдруг сам от этого ещё сильнее расстроился.

Полищук вылетел на крыльцо минут через пятнадцать. Громыхнул сапогами.

Раскраснелся, дышит через раз.

– Ну, я вам – долож-у-у! Цветы бумажные, шторы… плюш кругом, игрушки мягкие, – глаза блестят, запыханный и радостный, – она мне говорит, от туточку… дэтыночки спали перед отправкой, на подушки показывает. Гляжу, а там – две ямки от головёнок… замерил. Ужас! Зашкаливает! Я ей говорю – всё в норме, только выкидывай ко хреням собаччим – весь этот… всю… плюш… этот. Дышать же просто нечем. – А шо там у тэбе каже? Аппаратик твой – шо вин кажэ? – Нормально, говорю, кажэ – чё её пугать – но убрать надо будет всё равно. Помыть водой хотя бы… – выпалил одним махом Полищук.

Пётр завёл «бобик».

– И дальше? – спросил я, не глядя на Полищука.

– А что – дальше? Ну, это… пошла, искать ведро.

– Что-то мы её не встречали – с ведром. Каким ведром? Бред! – проворчал я тогда. – Ладно. Дома поговорим. – Пропустил Полищука на заднее сиденье.

Потом молча проехали через КП «Третьего сектора». Тряслись на просёлочной дороге.

– Доволен! Котяра… бля! – заводился молча, вспоминая.

В присутствии «третьего» бойцов не ругал – такое у меня было правило. Всех отчитать, строем, за общее раздолбайство – это совсем другое дело.

Сдерживался, чтобы прямо сейчас не наорать от души на Полищука, и завидовал его такой лёгкой победе. Сорвал банчок завоеватель.

Потому злился, молчал. Хотя и казнил себя за это в глубине души, удивлялся.

Не выдержал:

– Знаешь, Полищук, я пацаном к деду в деревню приехал. Школьником. Всё интересно, каждую козявку, тычинку-пестик готов был в лупу разглядывать. И тут как-то на глазах одна пчела в другую как врезалась! Потом отпала, покрутилась и сдохла. Я деда спрашиваю – это она на таран пошла? Дед смеётся, говорит – это трутень ей… как бы это поточнее – засадил. Шершавого, с лёту. Под кожу! И не вынуть теперь. Она с этой… хреновиной так и будет теперь летать! А он – издох.

– Достойная смерть для мужчины! Меня разок в деревне так покусали! – засмеялся Пётр. – Морда как подушка, глаза не открывались… Хорошо мерину – он кастрированный! – подытожил он свои наблюдения.

– Я тоже пчёл люблю. Правда, мёд – больше! – вежливо засмеялся весёлый Полищук.

– Дуриком прикидывается. Мол, война всё спишет, – подумал уже без прежней злобы. – Ну что вот делать в такой ситуации? Рушить чужое счастье? И так всё – скоротечно!

И решил волну не гнать. Сделать вид, что ничего не было… Хотя бы – до поры.

* * *

В лагере я вымылся. Потом переоделся в чистое.

Прилёг на нары в палатке, закрыл глаза…

Сон не шёл. Вспоминал.

Вот он, последний мирный день…

Конец апреля. Канун праздников. Впереди лето… Кому охота трудиться? Но спешат люди привычно на работу, обозначая некую условную черту, за которой длинная череда застолий, отдыха.

«С утра выпил – весь день свободен». Хороший лозунг.

Вот и я везу в холщовой сумке на работу глиняную корчажку, завязанную плотно. В ней салат «Генеральский». С вечера жена выдумала сделать.

В отделе намечался междусобойчик, складчина, кто что придумает из домашних нехитрых разносолов, заготовок.

Вышел из троллейбуса. У киоска «Союзпечати» передо мной пара человек.

Центральные газеты я не покупал.

Уже в трамвае нашёл местечко, раскрыл «Новости Монголии». Её печатают, должно быть, на фронтовом ротапринте. Много пропусков, «очепяток», вспрыгивающих в середине слова заглавных букв, смысловых непонятностей и несуразиц.

Это всё станет предметом обсуждения на весёлом перекуре.

Разворот занят материалом о совместном проекте ленинградских архитекторов и монгольских строителей. Серьёзно рассматривается возможность изготовления железобетонных юрт. Пятиугольные панели привозятся с комбината, монтируются в степи, состыковываются и – готово! Живи, радуйся! Идёт активное обсуждение всех «за» и «против». Сторонников новаторского подхода – значительно больше.

Удивляюсь, смотрю в окно. Там унылая тоска промзоны, краны в порту, колченогие «Гансы» наклоняются в трюмы стрелами-клювами, ископаемыми птеродактилями склёвывают ненасытно пакеты груза. Корабли у причалов всплывают медленно, обнажают ватерлинии.

Нежилая окраина.

– Странно, – думаю я, – ведь вся прелесть юрты – в овечьей кошме. Лёгкая, тёплая, удобная при сборке и доставке. И скорпионы как чумы боятся запаха нестираной овечьей шерсти. Веками это всё проверялось – не просто так. Даже я это понимаю! Они что – под гипнозом?

Ещё раз перечитал некоторые места. В сумку газету положил, подремал немного.

На работу надо было к восьми, но я приезжал минут на пятнадцать раньше.

Толкались от безделья по отделу, часто выходили курить, женщины стол накрыли всякими вкусностями, принесёнными из дома.

Посуда разнокалиберная, уютно расставлена, будто на кухне в панельной многоэтажке присели. Если бы не рабочие столы – одна большая семья собралась праздновать.

Настроение приподнятое.

– Фирменный рецепт! – объявил я. – Героический салат под названием «Генеральский»!

– Ну-ка, ну-ка… – полюбопытствовали сотрудницы. Стали накладывать в блюдца, пробовать.

– У-у-у-у! Вкусненько-то как! И запах… пикантный такой.

Тут же кинулись записывать. Я диктовал, стараясь ничего не пропустить из того, что делал вчера под руководством жены.

– И всё поверху…

– Майонезом! – хором закричали сотрудницы, засмеялись.

– Маладца! Товарищи трудящие женщины! – похвалил я.

– Госсподи! – запричитала Оленёва Вера, – где же столько майонеза набраться?

– Как где? Где все – там и ты! В мага́зине! Зато остальные продукты – всегда под рукой.

– А яйца?

– О! Про яйца! Пока не забыл. Армянское радио спрашивают – что было раньше: курица или яйцо? – Паузу выдержал. – Раньше всё было, отвечает армянское радио!

Посмеялись.

– Всё бы ладно, да только вот – лучок… да редечка, – засомневалась Ванёва Нина.

– Значит, надо всем салат кушать, чтобы если целоваться, никому бы обидно не было! – засмеялся я.

* * *

Выпили за Первомай, который «шагает по планете», потом за все майские праздники. Сперва чохом, а уж потом по отдельности.

Потом пошли курить в конец коридора. Бесконечного, как пространство Соляриса.

Пару часов ещё чего-то поизображали для вида, телефонную трубку погрели в ладошках по очереди, и рванули к столу.

Тут уж всё пошло гораздо веселее. Разговоры, рассказы, кто где отдыхать планирует – кто на даче, кто в поход.

Женщины начали косточки перемывать ближним и дальним, про моду поговорили, кому какой удалось «достать» дефицит.

Недолго так время провели, стали на часы поглядывать.

К обеду пошёл перезвон с жёнами, друзьями, кто куда навострился с вечера на предстоящие выходные. Надо было с ними как-то определяться. Остались самые стойкие и те, кому спешить было некуда. Или незачем.

* * *

Домой мне идти не хотелось. Не оттого, что поругался с женой, а просто сама эта мысль была почему-то сегодня необъяснимо тягостной, мешала полностью сосредоточиться на застолье.

Машинально передвигался по отделу, что-то говорил и даже смеялся, но всё это было где-то на поверхности.

Приглашены были на вечер к тестю, обмыть его орден ВОВ второй степени и праздники майские – всё чохом.

– Вообще-то в идеале было бы ехать туда сразу с работы. К столу присесть, – подумал я, – потом покурить в растворённое окно третьего этажа мрачного сталинского дома на углу центральной улицы, посмотреть на крону векового дуба, на курчавые кулачки распускающихся листьев на фоне чёрного могучего ствола. Послушать рассказы тестя про войну.

Пытался жену уговорить, но она противилась. Это было важно для неё. Вот так – всем прийти, с алыми гвоздиками, радостно…

Если бы она знала, чем закончится этот мой подскок домой.

Тогда я рассчитал так, чтобы накоротке заскочить домой, переодеться и к застолью. Не толкаться бестолково на подхвате у жены, пока она перед зеркалом закончит «поиски лица».

Жена уже несколько раз отзвонила с работы, даже согласилась дочку забрать из садика. Попросил коллег передать, что уже выехал, но всё тянул, пропускал по рюмахе не спеша. Остальные почти все разбежались, и становилось одиноко и всё более тоскливо.

Вертелась здесь же Ниночка Босюк, лаборантка соседнего отдела, кудрявая шатенка, очень стройная, тонкогубая, глаза васильковые, личико птичье, тонкокостное.

Кокетничала с молодым, перспективным КТН Сашкой – откровенно в отсутствие товарок, конкуренции и строгого пригляда за её действиями. Так вот они и сидели рядышком. Дело шло к их совместному уходу.

Я чувствовал себя лишним. Машинально мял пальцами мякиш белого хлеба, отвернувшись к окну, за которым вдалеке виднелись высоченные краны морского порта, плавно смещались, замедленно, по жирафьи, склоняя над раскрытыми трюмами стрелы. Не слушал, о чём щебечет Ниночка с Сашкой, пребывал в какой-то пустой задумчивости. Глянул на мякиш, чёрный от грязных пальцев. Стало неприятно. Хотел выкинуть незаметно, но продолжал мять липкий шарик.

Досадуя, всё-таки приклеил катышек к низу столешницы, подождал, убедился, что тот держится.

Слонялся по отделу, улыбался натужно, пытался даже шутить через силу, какие-то бородатые анекдоты вспоминал и ругал себя мысленно за пошлятину, понимая свою полную бесполезность и никчёмность здесь и сейчас, но почему-то тянул время.

Выходил, прислушивался к гулкой пустоте огромного коридора, невидящим глазом окидывал длинные ряды коричневых дверей закрытых лабораторий. Потушил сигарету в толстой крышке тигля «платина четыре девятки», долго смотрел с пятого этажа вниз, на крышу корпуса экспериментального производства.

Вонь из пепельницы лезла в нос, и необъяснимая тоска накатывала душной волной.

Что-то ещё мешало. Как на гору взбирался – такое ощущение настырно толкало меня с силой в спину, а я упрямился, и сам понять не мог своего сумеречного состояния.

Самое интересное было в том, что я так и не мог уяснить – где же это заветное место? Куда я всячески противился идти.

Однако режимное предприятие к семнадцати часам подлежало проверке замом по «прижиму». Примчался энергичный Андрей Рулёв, отставник, бывший чекист, пошутил на уровне прапорщика про «вздохи на скамейке», посмеялся громко, серыми, льдистыми глазами посемафорил. Но вдруг посерьёзнел, скомандовал:

– Так! Молодёжь! Хватит женихаться!

Ниночке слово понравилось очень, она завалилась на Сашку от восторга, тонко захихикала, Сашка засуетился, вскочил.

Наскоро убрали со стола. Лыбились через силу, собирались второпях.

Ключи на вахте сдали.

* * *

Я мог сейчас куда угодно пойти, только домой по-прежнему не хотелось. Забрёл по дороге в знакомое кафе, на «комплексный обед» – пятьдесят водочки, бутерброд с килечкой и кругляшок варёного яйца с хрупким солнышком желтка по центру.

В кафе было пусто, душновато. Какие-то шлягеры звучали невразумительно. Лениво разматывалась светло-коричневая плёнка в прорезях магнитофонных бобин.

Место привычное. Сюда забегали иногда даже во время обеда, но, как правило – после работы здесь заканчивалось то, что начиналось на работе.

Стенки отделаны тёмными мебельными плитами, морской пейзаж с парусником – подарок местного пьяницы за стакан портвешка на похмелье.

Сглотнул обильную слюну, прогоняя тошнотный ком к низу живота. Лёгкая испарина окатила тёплой волной.

Тягостное ощущение неотвратимости нависло здоровенным валуном.

– Что же я тут делаю?

Пригнулся, будто вопрос этот мог ударить меня по затылку, и ощутил тупую головную боль.

Встал за высокий стол. Выпил залпом, бутерброд ополовинил, вздрогнул непроизвольно:

– Какая мерзость!

За соседним столиком, крепко сжимая в руке пустой стаканчик, клевал носом мужичок невзрачного вида. Пальцы синие, зарисованы коряво, сразу не прочесть, что там «кольщик» изобразил. Чубчик короткий, прямой, жёсткий, вперёд «козырьком».

На столе теснились несколько пустых стаканчиков, мелких «мерзавцев» – гранёные стенки мутные, захватанные грязными пальцами, блюдца стопкой.

Я вспомнил чёрный мякиш под столешницей на работе – ни съесть, ни выкинуть. Стало неприятно.

– Повторить! Срочно! – решительно вскинулся мужичок.

Официантка недовольно сморщила личико цвета серой бумаги, повозилась руками под стойкой, глянула мельком в зал.

Принесла на маленьком подносе, не расплескала доверху налитую рюмку, громко на столик блюдце вбросила от края. Оно крутнулось, слегка проехало по сальной поверхности, остановилось.

Мужичок долго шарил по карманам брюк неопределённого цвета. Качался из стороны в сторону. Ноги волосатые, босые, пальцы из сандалий торчат.

Карикатура из журнала «Крокодил».

Высыпал на стол рублики мятые, мелочь раскатилась по столешнице.

– Я за всё плачу сам! – потыкал неуверенно пальцем в подвядший бутерброд, стараясь попасть в центр желтка, спросил серьёзно: – Свежий?

– Нет. Вчерашний! Тебя с вечера дожидался. – Официантка отсчитала необходимую сумму, остальное назад пододвинула брезгливо, демонстративно. Вернулась за стойку.

Я со стороны наблюдал вполглаза, собирался уже выйти на свежий воздух:

– Экий… пилигрим, сколько же он вёрст прошагал по жизни, пока сюда добрался? Каблуки напрочь стесал на сандалиях. Ноги немытые. Да, собственно, какая мне разница?

– Чума несётся… выше облаков… двенадцать километров по небу! – громко заорал мужичок. – С Украины в Швецию. Хана – всем! Накрыло! Европе жопа! Одно спасение. – Мизинец оттопырил, закинул одним махом водку в чёрный провал беззубого рта, небритость мелькнула, пальцами по граням стаканчика поиграл, какую-то блатную мелодийку выстукал ногтями.

Забормотал невнятно, упал лицом на столешницу. Затих.

Жалкий подранок – залётный гамаюн.

– Который день уж наливается по самые гланды. С утра приходит и безумствует, – пожала плечами официантка. – Голосов разных… наслушается, зовёт всех куда-то. Срочно спасаться! Горячка уже начинается – это точно!

А я всё тормозил, не спешил, словно в салат «Генеральский» подмешалось вместе с майонезом зелье неведомое и плавно действует сейчас, гасит мою волю, желания.

И долго будет вспоминаться это сонное передвижение по городу, заторможенность и отсутствие ясной мысли и желания что-то предпринять.

И сейчас, и в те самые сумасшедшие восемьдесят суток в Зоне, и потом – нет-нет да вплывёт в память ленивым сомом из чёрного омута, озадачит и вновь скроется до поры на глубину неуловимая рыбина.

* * *

Поехал домой не сразу.

С крыши трамвая провисал канат штанги, толстый, надёжный, прямо передо мной уходил поперёк к заднему окну, на торсион барабана, и я вспомнил «ужастик», из тех, что циркулировали негласно в народе:

– Да здравствует мыло душистое и верёвка пушистая.

Потом прогулялся вдоль канала, с тоской понаблюдал за парой белых лебедей. Утки раздражали кряканьем, резво подплыв стаей попрошаек.

Через привокзальную площадь до конечной остановки троллейбуса неспешно прошёлся.

Мне нравилось сейчас в центре города: людей мало, нет обычной суеты и толкучки, грубости и скандалов. В отсутствие пешеходов плакаты и лозунги упорно лезли в глаза со всех углов, высоких стен и делали город бессмысленно нарядным, казённым. Обычным и раздражающим одновременно.

Движение на их фоне радости не прибавляло, наоборот, тоскливое предчувствие все прочнее укоренялось во мне, разрасталось до больших размеров, я не знал причин этого и двигался в дурном настроении.

Головная боль от ходьбы немного отпустила.

– Какая это, в сущности, ерунда – дом-работа, работа-дом! Возня мелкая! Тоска!

Негероическая жизнь. Среднестатистическая, в гуще единой общности – страны.

Не выходил из памяти давешний кликуша в кафе.

– Калика перехожий, – всплыло почему-то в памяти. – Пришёл и воды попросил, как в былине. С чего? Какая там былина! Натуральный БИЧ! Бывший интеллигентный человек. Ну и что же? Может, он честный? Пьяный, но честный, а лишь с виду оборванец! Так это же не зазорно.

Шёл неторопливо, стараясь стряхнуть оцепенение, вспоминал снова чудной выверт, странного человечка, слова не от мира сего.

Получилась незапланированная прогулка по городу. Настроение немного улучшилось, но тревога осталась, где-то глубоко, и я решил для себя, что сегодня в гостях хорошо выпью. Гадливая сумятица внутри развязывала руки, словно мне сейчас подписали некий тайный разрешительный документ.

Позавтракаю утром – с пивком. Я зажмурился, представил пенную нахлобучку поверх бокала.

Потом можно будет съездить на взморье, прогуляться, всей семьёй в рыбном ресторане пообедать. Всё-таки премию дали в канун праздников. Прибор по плану сдали индийским товарищам.

– Может быть… голову «перетрудил», перед сдачей был, как всегда, аврал, бессонница?

Нет, это объяснение слишком простое, и я сам ему не поверил.

* * *

Домой заявился в седьмом часу и, конечно же, получил нагоняй. Потом расчмокались, жена поморщилась, перегар уловила, жидкая пудра блеснула неровным слоем на крыльях носа. Смолчала, но всем своим видом дала понять, что осуждает.

Дочь стала прыгать на руки от радости, вертелась маленькой обезьянкой, смеялась.

Я тоже был рад, смеялся громко, до слёз, в сторону дышать старался, но что-то мешало окончательно расслабиться и быть вместе с семьёй.

Квартира новая, кооперативная, всего-то два года как въехали, отшумело несколько новоселий, ещё не надоела, было и что-то недоделанное, но именно сегодня меня не тянуло домой, как в другие дни.

Всё уже было приготовлено, через десять минут я взялся за ручку, чтобы открыть дверь и выйти. Жена в новом сарафане «Монтана» цвета болотной травы, фирменные «лэйблы» на всевозможных местах красуются – один оклад моряку загранки на него «спалили». Сегодня – первый выход, повертелась – мол, как, глазоньками похлопала вверх-вниз для эффекта. Дочка в клетчатой юбочке – бордовой с тёмными полосами, кофточка с рюшами, колготки белые с двумя «бомбошками» у колен, косички тугие заплетены… Коленочки смешные, обцарапанные, но чистые, и темнее, чем ножки, может, оттого, что торчат и ближе к солнцу?

Я загляделся на них, улыбнулся:

– Страшная сила – красота! Просто – разрушительный термояд! – сделал огромные глаза.

Раздался долгий звонок в дверь. Мы с женой вздрогнули вместе, переглянулись – кто же это мог быть?

На пороге стояли двое мужчин. Рубахи светлые навыпуск, льняные, карманчики по бокам, у пояса. Странные, как с женской кофты, пристроченные крупным стежком, воротнички отложные, какие-то веточки вышиты по уголкам. Что-то старушечье было в этом странном фасоне мужских рубашек.

У одного рубашка жёлтого цвета, у другого в голубую, едва различимую крупную клетку. При несхожести фигур оба смотрелись почти одинаково. Явно отставные военные. Отвыкли за многие годы от каждодневной «гражданки». Кисти рук тёмные, клинышком загар на груди.

– Здравствуйте.

– Здрассьте, – засмеялась дочь.

– Петраков Владимир Викторович? – достал из дерматиновой коричневой папки бумажку тот, что был поближе, с серебряной густой шевелюрой, слегка полноватый.

– Это я. Вы проходите. Через порог общаться – плохая примета. Что случилось? На нас напала Дания?

– Ничего особенного, – ответил первый без улыбки.

– О! – заулыбался второй из коридора, – да вы ещё и в приметы верите!

Шагнули вперёд и оказались в прихожей.

– Вам повесточка. Срочно надо поменять мобилизационное предписание. Офицерам запаса персонально разносим. Остальным – в почтовый ящик. Уж извините – учения, всем неудобства… Временные, знаете ли.

«Повесточка» – словцо, уменьшенное суффиксом, красная полоса наискосок – насторожили.

Я знал, что, получив такую повестку, надо немедленно явиться в военкомат.

– Чего так срочно-то? – с тревогой спросила жена. – Всё-таки праздники как-никак.

– Это недолгая процедура, уверяю вас. Одну бумажку вынут, другую вклеят в военный билет. Формальность. Семь минут делов-то. – Первый руками показал, как это сделают, а сказал равнодушно, второй, пониже ростом, глаза тёмные, худощавый, наэлектризованный, глаза отвёл в сторону, словно бы ему уже надоело объяснять и показывать в который раз такое простое дело. – Вот тут распишитесь в получении.

Подтиснул листок, ткнул в нужную строку.

– Я бы посоветовал сегодня этот вопрос закрыть, потому что после праздника будет в военкомате настоящее столпотворение. Большие учения, на уровне Прибалтийского округа, – строго глянул первый. – Вам же спокойне́е.

Вроде бы и не приказал, но акцент сделал.

Я взял в руки повестку, рассматривал её и не видел. Сложил, сунул в карман рубашки.

Сходил в большую комнату, достал из секретера военный билет. Вернулся. Квартиру оглядел перед тем, как на ключ закрыть. Такой она вдруг показалась сейчас большой, уютной, но в мгновение ставшей чужой, и именно сейчас мне совсем расхотелось уходить. Даже к тестю, к праздничному накрытому столу. Лечь на диван и валять дурака у себя дома.

Царапнуло внутри злой заусеницей.

– Что-то я перемудрил с нетрезвой-то головы, – грустно подумал и вытер лоб.

– Ну, что ты там закопался? – спросила жена.

Мы вместе спустились в лифте, дочка пряталась за спину жены, на суровых дяденек поглядывала.

А дяденьки пошли к соседнему подъезду плечом к плечу. Молча, сосредоточенно, и только привычно поймали шаг под левую ногу, плечи распрямили, сами того не замечая.

«Двое из ларца». Со стороны забавно, но не смешно, а немного страшновато отчего-то.

Что-то было зловещее в этой суровой, решительной поступи.

Мы с женой до перекрёстка молча дотопали, дочка между нами, держала за руки, снизу вверх посматривала то на маму, то на папу. Родной человечек, повисеть норовила, покачаться на руках, пригибая родителей к себе, смеялась.

– Ну что? Сгоняю, может быть… наскоряк? – спросил жену. Похлопал рукой по карману под курткой, где военный билет лежал.

Она уткнулась лицом мне в грудь, руки на плечи положила, обречённо, тихо всхлипнула, почти неслышно. Это движение поразило меня и расстроило окончательно.

Потом заплакала молча, по-настоящему, слёзы из глаз брызнули.

– Да я и впрямь быстро! Чего тут – пять остановок туда да шесть назад. И сразу к вам… к столу. На штрафную рюмаху…

Стало невыносимо больно стоять перед женой, надо было что-то сделать сейчас, стряхнуть оцепенение целого дня, вырваться из непроходящего сонного гипноза, утвердиться… в чём?

– Мам, ты чего? – захныкала дочь, прижалась к коленкам, сарафан новый потемнел от слёз, бант несуразный торчал, головы не видно, косицы снизу круглятся. – Вы что – с папой поразругалились, да?

– Нет, доча, мы с мамой не ссоримся. И даже не собираемся ссориться вообще! Впредь! На пятьдесят лет вперёд!

– Ну, не реви, – смахнула крупные слёзы жена, – папа скоро вернётся, приедет к дедушке. А мы его там будем ждать. И снова будем все вместе.

Троллейбус с перекрёстка тронулся к остановке.

Я резко рванул, влетел запыханный, даже собственный перегар уловил в пустом салоне.

Закачало меня, понесло, будто на гребне волны, вскидывая на неровностях асфальта, по обезлюдевшему городу.

Успел.

Оглянулся.

Жена крепко держала дочь за ручку, а та головёнку наклонила, словно к чему-то прислушивалась, смотрят вслед внимательно и растерянно. Пустынная улица. Светофор мигает бесполезно, с тупым постоянством, перед свободным перекрёстком.

Сглотнул, покорябало наждаком сухое горло.

– Который час? – глянул на пустое запястье.

Часы забыл в ванной, когда мыл руки после прихода домой.

Отвернулся к кабине водителя, полез за талончиком в карман. Вдруг увидел в руках складной зонтик.

Зачем? Когда он оказался у меня в руках? И почему жена этого не заметила, не сделала по обыкновению замечания?

Сунул с досадой под мышку, и неожиданно получилось больно и обидно.

– Членовредитель! – подумал про себя зло.

* * *

…Перед военкоматом большущая толпа перекрыла неширокую улочку. Гул, волнение, постоянное движение людей. Мелькают встревоженные женские лица, грустные, заплаканные. Военный билет изучили, внутрь запустили через вертушку. Дворик небольшой. Забор каменный, похож на восточный дувал.

Регистрировали на вахте и больше уже никуда не выпускали. Накапливали на заднем дворе военкомата, за высоким белым забором, преодолеть который было немыслимо, даже встав на плечи какого-нибудь доброхота. Впрочем, мыслей таких и не было у меня, а скорее так – по мальчишеской привычке оценил высоту забора.

Все мы родом из детства.

Незаметно стемнело. Тогда нас провели в вестибюль, потом в длинный коридор на втором этаже, построили, списки вновь проверили, в который уже раз.

Решётки на окнах – обратил внимание, хотя и не высоко. Почему подумал об этом?

Потом сразу загрузили в старенький «пазик». Автобус бойко побежал по пустынному городу, выскочил на окраину, на берег большого озера, обогнул его, мимо каких-то дачных домиков, в полк гражданской обороны.

Я бывал здесь однажды на трёхдневных курсах «Выстрел», как офицер запаса. Тогда кого-то то и дело ждали, время шло, занятий не было, сидели в классе, смеялись, много курили, валяли дурака откровенно.

Так и не поняли смысла тех сборов.

Для «галочки», но с сохранением средней зарплаты по месту работы.

Запасников было много, даже стояли в проходе. Толком никто ничего не знал. Говорили, что начинаются окружные учения, будет большая «война» и манёвры, приедет министр обороны, даже и не один, а и дружественные страны соцлагеря тоже пришлют своих наблюдателей – маршалов и генералов.

Пьяных не было. Несколько человек в канун праздника были слегка выпивши, но многие пришли с повестками сразу после работы, чтобы поскорее уладить формальности, как и обещали гонцы, и три праздничных дня провести спокойно, не отпрашиваясь потом с работы. Видно, «вербовщики» были опытные, многих уговорили это сделать сейчас.

Народ был разный. По возрасту около и после тридцати. Тех, что постарше, было не много, но они сразу выделялись полным отсутствием выправки и вислыми подушками мирных животов. Хотелось глянуть им на ноги – может быть, там домашние тапки?

Был поздний вечер, но в части наблюдалось большое движение, суета, окна штаба светились ярко-жёлтым светом в холодноватом воздухе первых майских дней. Потом и он исчез за плотной светомаскировкой кабинетов.

Фонарики замелькали светляками тут и там, словно следопыты укладывались на ночлег в вигвамы из хвои.

Приехавших первым делом построили, занесли в списки и отпустили к полковой курилке – большая бочка, врытая в землю, лавочки полукругом, проход со стороны штаба и беспрестанно мелькающая дверь, люди в форме снуют туда и обратно.

Курили много, слонялись, чего-то ждали, начали как-то знакомиться, негромко переговаривались, вспоминали срочную службу – как не вспомнить! И крутились эти разговоры вперебивку вокруг прежних «подвигов», лихих самоволок с «тёлочками», «гауптической» вахты. Одним словом, вокруг приятных воспоминаний, теперь же, по прошествии времени – остроумных от собственной находчивости и весёлых. Гусарских даже. Как анекдоты или истории в случайной компании рассказывают – примерно так.

В бочке вяло тлели обрывки каких-то бумаг. Огонь лизал края толстых пачек, едкий дым лез в глаза, меняя направление.

Лица снизу резкими бликами коротко от центра подёргивались, искажались странной мимикой, меняли выражение, становились другими. Даже и не по-военному, скорее по-походному всё это смотрелось.

В полумраке и дальше, в темноте высоких сосен, мелькали беспокойные тени.

Ясности не было, и атмосфера становилась тревожной.

Но странное дело, я вдруг успокоился. Так бывает, когда глянешь на дорогу, увидишь, как далеко она может завести, и понимаешь, что единственная возможность её пройти – принять такой, как она есть: все её ухабы, рытвины. Ведь другой-то нет.

– Обещали обмундировать с вечера, – чей-то голос из полумрака.

– Кормить сегодня будут? Чего-то голодно. Только на стол глянул, слюни пустил, а тут под белые ручки и вывели! Страна в опасности, бля!

– Да обещали. Списки утрясут, поставят на все виды довольствия и поведут.

– Н-да. На все виды удовольствия.

– Удовольствия закончились! Забудьте об них! Хана, ребята! Ох – чую, жопа подкралась, бойцы! Размером с это озеро. Новости кто смотрел? Чё там – в стране? Какая политическая обстановка?

Оказалось, что смотрели многие, но ничего не высмотрели.

Озеро серебрилось в лунном свете внизу, между высоченных сосновых стволов, забор под бугром не мешал любоваться этой картиной. Переплыть этот рубеж было невозможно, да и солнце майское воду ещё не прогрело. Этот вариант отмели сразу. Красоту не замечали. Лес и лес!

Ночь. Одна радость – короткая в мае. Может быть, грядущий день привнесёт ясность? Конечно! Да кто же знает – не лучше ли эту ночь продлить подольше. Вдруг она – невесёлая, последняя?

– Ты не паникуй, братан! Хорошо, что не в зиму призвали. Я как-то попал на сорок пять суток! Целый день в снегу барахтаемся, промокнем до трусов. В палатках колотун, толком не просушиться… пайка застывает мгновенно. Буржуек наставили, вокруг портянки поразвесили, дневальный… мудило-учидило, уснул! Так палатка как порох – за три секунды полыхнула, и не стало палаточки на двадцать бойцов. Еле успели выскочить в кальсонах… Как Зоя Космодемьянская. – Засмеялся неожиданно: – По снегу босиком драпанули! А к лету-то ништяк! Прокантуемся незаметно… Грибы да ягоды… Отоспимся, нагуляем брюхо к зиме!

– До лета ещё месяц.

– А всё равно не зима!

Повздыхали. Приумолкли, каждый со своими мыслями, переживаниями, наедине с неизвестностью, переполненные горьким табачным дымом.

В часть продолжали подвозить всё новые и новые партии запасников. Глубокой ночью построили на полковом плацу, ещё раз списки сверили. Кого-то уже не досчитались, потому что приписной состав по ведомству военкомата был самый свежий, а в часть давно никого не привлекали на сборы. Была неразбериха, несмотря на неторопкую дотошность военных и кажущуюся основательность.

Поротно повели переодеваться. Выдали каждому по вещмешку. Там всё необходимое для каждого. «Гражданку» в мешок сложили, сдали в специальную каптёрку. Взамен – жетончик с номером, таким же, как на мешке, чтоб забрать потом, не перепутать по возвращении. Сержант оценивал с одного взгляда, цепко глазами пробегал, вписывал в журнал ФИО, в кучу позади себя метал, не глядя. Приличная уже куча поднабралась.

И он на вершине этой кучи. Гордый и важный. Каптенармус в цейхгаузе! Только слов он таких и не знает вовсе. Прикидывает, сержант-жлобяра, что бы стянуть получше к дембелю, да и выкроить на этом, поделиться удачно с такими, как и он, жлобами!

– Гляди – шея голая, как у стервятника, чтобы башку в жопу жертве удобней засовывать и пировать, объедаясь вкусной требухой… – тихо сзади сказали.

– А я думаю – чё у них шея такая голая! – удивился кто-то в ответ.

Я отвернулся, слишком явственно всё это представил.

Деньги оставляли при себе – купить пасту, щётку, материал для подшивки подворотничков.

Баня холодная, скорее покойницкая, просто чтобы на улице не переобмундировываться.

Больше свою любимую синюю ветровку я так и не увижу.

И джинсы, и рубашку – тоже. Да и зонтик. Удобный, компактный – привыкаешь к вещам.

После возвращения будет в этой каптёрке полный бедлам развороченной, разворованной гражданской одежонки. Жалкой, никчёмной, истоптанной кирзачами. Горы её на полу, вокруг пустые полки деревянные и где-то далеко – сержант-мародёр с друзьями-дембелями. Но той ночью всё это смотрелось солидно, с бирочками, организованно.

И с кого – спрос?

* * *

Стояли в строю, переговаривались сперва тихо, потом гул стал нарастать, говорили уже в полный голос, командирам в центре плаца было трудно сосредоточиться, тогда оттуда доносилось зычное:

– По-олк, рывня-я-я-йссс! Мир-рна!

Поворачивали головы направо, ненадолго становилось тихо, но вскоре всё опять повторялось. Несерьёзно, как на школьной линейке.

Форма, старая, лежалая и сильно мятая, пахла затхлостью, плесенью. Тёмно-зелёная, почти чёрная, галифе широченные, противогаз в карман сунешь и не заметно будет со стороны. Новенькие портянки, белоснежные, мягонькие по-домашнему, как детские пелёнки, кирзовые сапоги – подошва какая-то странная, словно старые шины после наварки, заусенцы торчат отовсюду усами рыбы с плоской мордой, так и хочется их пощипать, удалить.

– Вопросы есть?

– Разрешите обратиться?

– Обращайтесь.

– Можно идти домой?

– Отставить! Почему вопрос?

– Меня не назвали.

– Как фамилия?

– Петраков Владимир Викторович, лейтенант запаса. ВУС номер….

– Сейчас уточним. Ах, да! Вот! Нашёл! Идёте в распоряжение капитана Бармина. Рота РХР.

* * *

Выдали матрацы, подушки твердокаменные, с плотными кулаками старой ваты внутри свободного пространства грязноватой полосатой ткани.

Одеяла. Синие, с тонкими белыми полосками по низу, линючие. Ворс скатывался скрутками, липли они к форме мелким репейником, даже с сапог их было не отклеить, и казалось, что от них вовсе не избавиться. Вот такая весенняя линька синих одеял.

– А где же пугающее слово «ноги»? – поинтересовался какой-то остряк, поворачивая на свету облезлое одеяло.

– Тут… это – хорош мне умничать! И так от вас калган вспухает! – заорал сержант.

Морда красная, изрытая старыми прыщами, как передовая окопами.

Серая картофельная масса под названием пюре, по виду – подмоченный цемент, небольшими кучками из котлов переместилась в миски алюминиевые и по большей части так там и осталась.

Ели в основном разваренную рыбу, шкурку с перхотью чешуи убирали. Подгорчённая сластинка чёрного хлеба – давно не ел. Чай с белым хлебом.

Коричневый такой чай. Сорт называется «Пыль грузинских дорог». Язык сразу деревенеет, кору дубовую, что ли, в чан натолкали, но сейчас – вкусно. И просто пить уже хотелось, вдохнуть горячего аромата, хоть и банным веником, лиственной прелью отдаёт слегка. Шли за добавкой, и наливали без ограничений.

Асфальтовая дорожка вела по тёмному лесу в сторону от штаба. Впереди мелькал костерок небольшой. Странная толпа, накрывшись матрасами, передвигалась по ночному лесу. Приглушённые голоса.

Пламя распластывало косые разрывы тёмных теней, аспидные капюшоны раскрывало или сдирало шкуру с фантастического зверя, трепетало невесомыми перепонками летучего дракона или огромными крылами ангела ночного – лика не видно.

Я поднял голову. В светящейся пыли колючего света были видны мелкие точки звёзд. Они переливались, искрились зёрнышками сахарного песка на чёрном небе.

– Кто-то промчался от звезды к звезде, пыль поднял. Пока уляжется.

Под ногами сплошная темнота, ступать надо было осторожно.

– Черника вбирает этот мрак по ночам, делает его вкусным, таинственным, нежным и хрупким.

Глубоко вздохнул чистый, холодный воздух леса. В темноте красивыми, стройными рядами располагались палатки. Они были установлены на сколоченные квадратами настилы. Доски серые в темноте, из палаточного нутра виднеются, долго, видать, ждали своего часа. Их развернуло кривыми пропеллерами, концы некоторых своевольно вытянули гвозди из брусков. Между высоких сосен прокопаны канавки, дорожки присыпаны весёлым песочком.

Луна нахальная выкатилась, светила мощным прибором ночного виденья сквозь высокие стволы, будоражила неласковым, холодным серебром мертвенного сияния.

Огоньки сигарет красными тихими трассерами рисуют причудливые извивы, высвечивая губы, подбородок. Часть лица выхватит коротко совсем, не узнать человека. Затяжка, ярче, и снова алая точка темнеет, наливается бордовым чуть в стороне от говорящего, кривой невесомый цилиндрик пепла изгибается, бесшумно падает во мрак под ногами.

– Давно не выбирался на природу. Вон сколько восторгов! – подумал я.

Поначалу спать прилегли, завернувшись в одеяла, не снимая сапог. Прямо на матрасы. Доски жёсткие, щелястые. Ночь холодная, от озера тянуло студеным неуютом, прозрачным, вурдалачьим туманцем заползавшим на склон горушки.

В палатку набивались новые люди, видно, на всех не хватало места.

Вскоре расселись внутри кружком, спина к спине вокруг центрального стояка, сжались, чтобы сберечь тепло, хоть как-то согреться. Забывались коротким сном, кто-то соскальзывал, падал с настила, перегруппировывались, ворчали во сне незлобно, поджимая ноги под себя. Маята и возня постоянная, беспокойная, как в курятнике без крыши и на тесном насесте.

Сквозь чуткую дрёму были слышны приглушённые звуки: кто-то в темноте перелезал через забор, гремел сапогами по доскам, подтягивался вверх. Потом доносился из леса глухой топот, хлёсткие звуки веток наперекор, будто комаров отгоняют. И снова – беспокойная тишина.

Под утро раздался сильный треск и грохот. Спросонья повскакивали, боролись с одеялами. Вываливались из палаток, путались в шторках, переполошились, решили, что проспали тревогу. Смешно, как-то по-домашнему озирались очумело.

Оказалось, несколько человек разом влезли наверх, один пролёт забора не выдержал, вывернулись винтом верхние крепления из балок, торчали из бетонных столбиков вырванные пластинки. Через эту могучую брешь, сильно топая, застоявшимися за ночь ногами в сапогах умчалось в рассвет много людей. Кто-то был в форме, а кто-то ещё в гражданском платье. Лихим лосиным стадом, не таясь, даже не заботясь о маскировке, ломая в отчаянных прыжках ветки, петляя, махая руками, молча, но стараясь не столкнуться с другими. Некрасиво, постыдно и не по-мужски.

И досада, что сон утренний потревожили, с таким трудом занявшийся на ласковом раннем солнышке.

Лёгкий иней посеребрил снаружи линялую ткань палаток. Туман белый почти незаметно наполз невесомой периной, прикрыл людское безобразие, крадясь между высоких стволов. Лес редкий, сосновый, деревья высоченными мачтами, ветки только вверху.

Может, и не к месту, но трудно не заметить искристую эту красоту.

– Через два часа придут в плен сдаваться, – тихо сказал кто-то сзади, позёвывая.

– На «губе» – не в окопе. И к кухне поближе!

– Не скажи, на какого выводящего нарвёшься! Да и неизвестно – поймают их или нет!

Нехотя занялся рассвет. Беготня прекратилась. Следы в зелёной траве местами были ярче, без росистой проседи. Там, где пробежали отчаянные «партизаны».

Пришёл дородный старшина, морда красная, усы в седой муке, и с ним белобрысый гибкий сержант.

– Всё говно к озеро унесло, – присел старшина, глянул на пробелы в траве. – Ничё, всплывёт вскорости! Говнецо-то, известно – не тонет!

Со стороны леса в пролом вошёл худощавый мужчина лет двадцати трёх. Загорелый по-южному, до коричневой смугловатости. Роста чуть выше среднего, черты лица правильные, славянские, если бы не нос, слегка удлинённый к низу, несколько унылый, отчего в лице просматривалось что-то восточное. Форма сидела на нём ловко, не мешком.

– Решил вернуться? – засмеялись ему навстречу с помоста.

– Передумал? Совесть загрызла?

– Старшины испугался!

– Да не-ет! Видишь – с соседнего хутора, с танцев возвращался, да заблудился! – возражали другие, – в густой чаще немудрено!

Весело его приветствовали, словно и обрадовались даже, что не все одинаковые тут. И стыдно было за ту кодлу – вполне могло быть и так, только об этом промолчали мужики, позабавились вслух, солидно, не пацаны ведь уже, а тут – всё развлечение какое-то.

Без этого тоже нельзя в окопе.

– Пробежался с утра, – серьёзно ответил незнакомец, зарумянившись сквозь загар. – С утра привык трёшку бегать. – Рукой махнул в сторону озера.

– От! Не все же гады! – сказал старшина с гордостью.

– Чем больше дырок в заборе, тем труднее скрыться, – сказал я.

– От это уж точно! – согласился страшина. – Толкотня начнётся. Я молодой когда был, на танцы пойдёшь, бывало, ну как на танцах не подраться! Это ж, значит, и нет танцев, без драки. Так быстро скумекал – чем больше об тебя желающих кулаки почесать, тем меньше синяков получишь! Вот такая филозофия жизни! – закончил многозначительно и непонятно.

Привлекли четверых человек. Потом ещё несколько бойцов заохотились помочь, должно быть, чтобы согреться, подвигаться. Кое-как прикрепили пролёт к столбам.

Матерился вслух сержант, ходил вокруг, обзывал «дезертирами», «изменниками» и «вражинами» тех, кто скрылся. Незлобно, без пафоса, но насыщенно, изощренно и с обилием суффиксов, так только в армии и могут ругаться, скорее от неудобства, оттого, что пришлось отложить другое занятие, конечно же, очень важное, и заделывать срочно эту «вражескую» пробоину.

Впрочем, в армии всё бегом, срочно – и в итоге неспешно, потому что летит команда «приступить», а вслед, обгоняя, успеть бы опередить, другая – «отставить»!

– Залупить палатки! – скомандовал старшина.

Пологи приподняли по сторонам, обжигаясь холодной с ночи тканью.

На помостах молчали, зябко ёжились, пытались выкроить немного сна. Там была своя правда, но уже вставали, понимая – сна не будет.

Разминались, хрустели трескучими склейками затёкших суставов, бегали, впечатывая сапоги в песок, махали руками по-птичьи, кровь разгоняли, уснувшую ночью, стараясь согреться. Пытались очиститься от синих катышков старых одеял, а они, словно бы неуловимые атомы, из воздуха материализовывались, и справиться с ними было невозможно.

На том берегу озера просыпался город, неслышимый отсюда, беззвучной картинкой плавно плыл на понтоне белого тумана, розовеющего с одного края нежным оттенком утреннего света.

Воды не видно, но это она – пари́т: крышку слегка приподняли, и пар выплывает медленными клубами из огромной кастрюли глубокого озера.

Вставало солнце, тепло прокрадывалось робко к веткам черничной поросли под ногами, сгоняя студёную росу между редких сосновых стволов к верхушкам кустов. Кошмар странных видений и прохлада ночи отступали. Становилось веселее. Вот уже и вода заблестела ярко, но обманчиво, ещё не прогрелась до песчаного дна.

Пели птицы, сходили с ума от своих песен. Весной природа распахнута навстречу любви и уязвима в этой открытости миру.

Знали бы, что не скоро птиц услышат, может, и спать бы не легли вовсе…

Люди в измятой несуразице хаки слушали, не замечали, а прислушивались к чему-то со стороны штаба, копили тепло впрок, аккумулировали, как солнечные батареи.

– Скоро такие трели услышим… – тихо предрёк рядом незнакомец и руку протянул: – Пётр.

– Владимир. – И спросил вдруг: – Тебя кто прислал?

– Жена.

– Чья?

– Твоя.

– Не понял? – насторожился я.

– Береги, говорит, мужа моего. Один он у меня. От так. И – к тебе… к вам, то есть – направила. Шутка. – Улыбнулся.

Криво получилось из-за скошенного носа, но как-то доверительно. Хотя оброненное «к тебе» не удивило.

– Шутишь?

– Серьёзно. Скоро поедем.

– Куда?