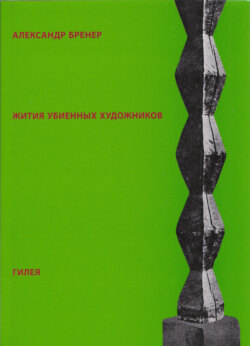

Читать книгу Жития убиенных художников - Александр Бренер - Страница 6

Павел Зальцман и Ларисины ступни

ОглавлениеХодил по улицам Алма-Аты Павел Яковлевич Зальцман – элегантный, стройный, посторонний.

Он был намного приличней Калмыкова и Иткинда, но всё же по справедливости считался третьим и последним осколком той мощной эры, когда по планете ещё ходили кентавры, рапсоды и Анны Пророчицы.

Если у Калмыкова штаны были в таких широких складках, что если б их раздуть, то в них можно было бы поместить весь модернизм с окрестностями, то брюки Зальцмана заключали в себе целую филоновскую школу с далеко разбросанными юртами.

Художник Зальцман родился за два года до Первой мировой войны и поэтому на ней не воевал.

Зато в конце 20-х годов он вместе с папой, мамой и молодой женой обосновался в Ленинграде, где стал учеником Павла Николаевича Филонова и участником группы «Мастера аналитического искусства».

Там он научился рисовать как Альтдорфер, а хорош собой был как Кэри Грант.

Через Алису Порет и Татьяну Глебову юный Зальцман познакомился с Хармсом, Введенским и другими обэриу- тами – и посещал их баснословные собрания.

Одновременно Павел Яковлевич работал художником на киностудии «Ленфильм» и сотрудничал с известными тогда советскими режиссёрами – братьями Васильевыми, И. Траубергом, А. Ивановым.

Он ухитрился сидеть на двух стульях сразу: на авангардистском, подпольном и опасном, и на куда более надёжном – сработанном советской кинопромышленностью.

В Алма-Ату Зальцман попал в 1942-м году, когда туда эвакуировали «Ленфильм», и остался в городе навсегда, как скрытый посол иной, более продвинутой цивилизации. Он, собственно, и был дипломатом – как в искусстве, так и в жизни.

После войны Зальцман получил должность художника-постановщика на Казахфильме, но при этом не оставил живопись и графику, писал в стол стихи и прозу.

Он даже преподавал историю искусства в нескольких учебных заведениях Алма-Аты и состоял членом Союза художников Казахской ССР.

Зальцман был местным мифом, но по мифическому статусу уступал Калмыкову-Ра и Иткинду-Аврааму. Он был вроде как Иосиф Прекрасный.

Однажды в летнем кафе «Акку» я пил рислинг с девушкой Асей.

Лицо Аси было подобно луне, а руки – струйкам табачного дыма. Она напоминала гравюры Хокусая.

Было мне тогда лет шестнадцать, и я от неловкости и смущения истекал всеми соками: потом, спермой, гнойными прыщами, слюной. Но с Асей нас связывала самая целомудренная дружба и сугубо интеллектуальные отношения.

Она удивительным образом соединяла в себе зрелую матрону и маленькую девочку, а курила «Беломорканал».

Чрезвычайно начитанная и рафинированная, Ася дружила с самыми интересными жителями Алма-Аты и распространяла среди них самиздатовскую литературу – Мандельштама, Пастернака, Зинаиду Гиппиус, Гумилёва, Цветаеву, Клюева, Розанова, Бердяева.

Она была близкой знакомой Зальцмана и очень этим гордилась. В её однокомнатной квартире, подаренной ей родителями, на стенке висели две обрамлённые работы этого замечательного художника.

Она угощала меня грузинским вином и армянским коньяком, а я стащил из дома китайскую статуэтку хихикающего мудреца и подарил ей в знак моего глубочайшего восхищения.

Конечно, я просил Асю познакомить меня с Зальцманом, но она упрямилась. Сказала, что это очень деликатное дело.

Павел Яковлевич трудно сходится с людьми и имеет крайне узкий круг друзей и собеседников.

Впрочем, я и сам не слишком рвался в этот круг.

В то время я уже дружил с подвально-маргинальными художниками, которые были на двадцать лет старше меня и которых я очень уважал.

Эти люди не ценили творчество П.Я. Зальцмана.

Кстати, примерно в это же время в Алма-Ате вышла книга о Павле Яковлевиче – альбом с репродукциями его графики, снабжённый вступительной статьёй какого-то искусствоведа.

Я внимательно изучил репродукции, и у меня осталось двойственное впечатление.

С одной стороны, работы поражали своей продуманностью и сделанностью. Больше всего мне пришлись по душе изображения злых анонимных персонажей на фоне городских руин и кособоких домишек. Это были портреты «полых людей», полускотов-полумумий, духовных выкидышей.

Они заставляли вспомнить не только вещи Филонова, но и Энсора, и Макса Бекмана, и Макса Клингера, например.

С другой стороны, я решил, что зальцмановские работы – конформистские.

Было в них что-то уступчивое, соглашательское, что-то подчинённое официальному искусству, его языку и эстетике.

А как же иначе мог быть напечатан этот альбом?

Калмыковские монографии ведь не выходили!

Может, Зальцман никогда не преодолел академизм?

Может быть, он всё-таки советский, то есть приспособившийся, художник?

Я презирал и отрицал советское искусство!

В это время я боготворил Сутина и открыл Джорджо де Кирико.

П.Я. Зальцман оставался на периферии моих интересов.

Но вот однажды Ася позвонила и сказала: мы можем посетить Павла Яковлевича.

Только, предупредила она, необходима бутылка токайского.

Она хотела, чтобы я украл бутылку токайского вина из родительского шкафа – и я, конечно, украл, а как же иначе.

Однако перед самым визитом, буквально за час, возникло одно осложнение.

Дело в том, что я в то время был влюблён в Ларису.

Лариса ни в коем случае не считалась интеллектуалкой и мало интересовалась искусством.

Она была нимфоманкой.

Ася и Лариса были несовместимы. Зато при одной мысли о Ларисе у меня сразу вставал член. Даже не вставал, а взлетал.

Я тогда встречался и ебался с Ларисой везде, в любое время.

Это было настоящим безумием.

Мы делали это у неё дома (она жила со своей одинокой мамой), у меня дома, в подъездах, в арках, в нишах, на чердаках, в подвалах, в кино (на утренних сеансах), в парке, в общественном туалете, в бане, в кустах, на пустырях, в рощицах, в микрорайонах, даже в троллейбусе!

У неё был удивительный цветочный запах во время секса, переходящий в острый звериный аромат.

Она жила с матерью в бараке, в крайне неопрятном, рабочем районе.

Каждый день я отправлялся туда на автобусе – и мы целовались, раздевались, совокуплялись. В рот, в вульву, в анус, в подмышки, в пупок…

Я бредил Ларисой, вечно искал её, но боялся, что она мне изменяет.

Её аппетит в любовных делах был неописуем.

Она могла разговаривать в окошко с соседкой, а я её в это время ебал за занавесками сзади.

Но больше всего Лариса любила не коитус, не анальные игры, не минет, не куннилингус – не то и не это.

Больше всего она любила дрочить и выцеживать мой член своими ступнями.

При этом она тоже кончала.

Мы ложились на пол друг против друга, голые, полуобморочные, как собаки-архангелы, и она обхватывала мой пенис своими бледными ступнями с длинными ступенчатыми пальцами, так что от одного взгляда на них у меня рот переполнялся слюной, а член – спермой.

Пенис мой становился древнеегипетским жезлом, кривым вздрагивающим посохом, фиолетовым ужасающим фаллом.

И она массировала эту палку, нежничала с ней, отделывала её по-своему.

Я же в это время смотрел на её разбросанные юные груди, плоский живот с выпученным пупком, на её прикрытые очи с жёсткими ресницами, на её приоткрытый, распустившийся, как роза, рот…

Так вот: эта сладострастнейшая Лариса неожиданно объявилась за час до нашего с Асей визита к Павлу Яковлевичу Зальцману.

И я, конечно, не мог, да и не хотел от неё отделаться.

У меня сразу встал член, и я уже не мог соображать…

Ася, само собой, пришла в ярость.

Она немало презирала Ларису, считала её низшим существом и всячески избегала. И разумеется, она и представить себе не могла, что ей придётся вести эту тварь к гению Зальцману.

Но как-то так случилось, я уж не помню в деталях, что мы всё равно отправились к прославленному художнику втроём – и с бутылкой токайского.

Зальцман жил в самом центре, в хорошем районе. В доме, построенном японскими военнопленными. Этот дом, кстати, так и назывался – Дом артистов. Там жили актёры и писатели.

Ася позвонила, и он открыл – красивый, моложавый, стройный, с волнистыми седыми волосами и яркими глазами.

Одет он был тщательно – галстук, голубая сорочка и пиджак, а на ногах – какие-то изящные домашние туфли, отнюдь не шлёпанцы.

Комната, в которой мы оказались, источала дух благородного аскетизма. Горела люстра.

На красивом столике стояло небольшое, но изысканное угощение.

Вспоминаю блюдо с холодными закусками, вспоминаю тарелку с эклерами.

Павел Яковлевич был сдержан, приветлив.

Ася играла роль приближённого человека, но без малейшей вульгарности.

Зальцман оказался очень умелым, тонким собеседником.

Завязался разговор о поэзии.

Я страшно смущался, потел и помалкивал. Мычал что-то абсолютно невразумительное.

Лариса сидела с бокалом в руке, слушала.

Говорили только Зальцман и Ася.

Вино было выпито, на столике возникла бутылка коньяка.

Ася цитировала что-то из раннего Заболоцкого.

Зальцман в ответ прочитал стихотворение Вагинова.

Ася поставила музыку – Вивальди.

Помню ещё, что Павел Яковлевич вспомнил в разговоре высказывание Т.С. Элиота: мол, было бы очень скучно беседовать с кем-то, кто любит всю поэзию без разбора и исключения.

Речь зашла о личных предпочтениях.

Ася сказала: Клюев, не Есенин.

Вечер выдался приятный, хотя и несколько натянутый, несмотря на выпитое. Я просто не мог не волноваться в присутствии ученика Филонова.

А потом случилось нечто невероятное.

Я не знаю, как это произошло, не помню…

Лариса оказалась сидящей в кресле с совершенно голыми ногами – с этими своими мускулистыми ляжками, коленями, икрами.

И главное: с выставленными на всеобщее обозрение обнажёнными боттичеллиевскими ступнями!

Как это случилось и почему?

Ведь стояла зима, все мы были в чулках, носках, штанах, даже в обуви. Зальцман оказался настолько вежлив, что, вопреки всем советским обычаям, запретил нам снимать сапоги и ботинки.

Как же Лариса вдруг – да босиком?

Для чего она разулась?

Под влиянием выпитого?

Или ради провокации?

Или же её, вакханку, охватил внезапно экстаз?

Я не знаю.

Лариса была существом непредсказуемым.

Что бы там ни было, а мизансцена мгновенно изменилась.

Ася взглянула, побледнела – и ссутулилась. Но это было бы полбеды.

Главное, ушёл в себя Зальцман – резко и невозвратимо.

Он отрешился – как святой или мудрец.

Или спрятался в себя, как улитка.

Он не смотрел уже ни на что, ни на кого. Ни на Асю, ни на меня, ни на столь притягательные, адские, невинные, разнузданные лядвии и лапы Ларисы.

Через минуту он встал и исчез.

С беседой – и со всем вечером – было покончено.

Ася подала мне знак: смываться!

Делить веселье все готовы: никто не хочет грусть делить.

К сожалению, это была моя первая и последняя встреча с замечательным алма-атинским художником.

Позже Ася объяснила мне, из-за чего произошло фиаско.

По её словам, Зальцман не переносил вида голых нижних конечностей – ни мужских, ни женских. Не переносил вида нагих ступней.

Они оскорбляли его эстетическое чувство – так объяснила Ася.

Я принял её объяснение без лишних слов.

Мне это уже было по фигу.

Я всё больше и больше отдалялся от творчества Павла Зальцмана – в сторону более фундаментальных и опасных художественных опытов.

Какой там Зальцман, когда есть его великий учитель Филонов, когда есть «Чёрный квадрат» и Летатлин? Когда есть Хлебников?

Мои страстные, нервные друзья-маргиналы пренебрегали Зальцманом.

Работы Павла Яковлевича всё больше виделись мне выхолощенными, высушенными, принуждёнными…

Сейчас, однако, я думаю иначе.

Важнейшим свойством искусства и всей фигуры Зальцмана является одиночество. Странное и глубокое, это одиночество вытесняет всё остальное. И оно – никакая не поза. В его мире всё видимое становится посторонним и чуждым.

И это очень здорово, это прекрасно, в этом – волшебство!

Он знал и любил Филонова. Но со временем Филонов сделался чужим, и он ушёл от него, а хода назад не было.

Он знал и понимал старое искусство. Но оно осталось позади, где-то там, в юности – и хода назад не было.

Он умел и любил рисовать, но и это умение стало чужим.

Он встречался, разговаривал с людьми, с художниками, но не принадлежал их обществу – был один.

Он не был модернистом.

И к маргиналам он не присоединился.

И к официалам тоже.

Дочь, жена – ну ладно, пусть.

Он писал стихи, книги, но как можно писать в этом чужеродном, пустом мире, а тем более печататься?

Стихи тоже были чужими, пустотными.

Я думаю, Зальцман понимал, что он сам – пустой, полый, как те полые люди, которых он рисовал, как брошенные, опустошённые домики на его чёрно-белых листах. Как все мы.

Зальцман любил героев Т.С. Элиота, которые заполняли свою пустоту каким-то хламом, пошлостью, вульгарностью, вздором. Но эстетическое чутьё Зальцмана не позволяло ему впасть в пошлость, полюбить хлам. Он держал хлам – и себя – под контролем, в строгости. Он был достаточно умён, чтобы умело обращаться с пустотой и хламом. И он был достаточно честен, чтобы признаться себе в собственной пустоте, даже играть с ней.

Мир – весь, полностью – оказался чужим, не его. И себя в этом мире он тоже не узнавал, не ощущал.

Зальцман хорошо передал это отсоединение, эту подступающую пустоту, непричастность.

Это было самое правдивое, самое важное в нём и в его искусстве.

Он это не высосал из пальца, не кокетничал.

Он не изображал стоика.

Он им был.

Он не запутался в отвратительном лживом сабантуе культуры, а держался в сторонке, особняком, этаким советским денди. Он научился жить в своей впадине, выемке, под упавшим листом, как гусеница. Люстра тихо светила в комнате за портьерами.

Ах, поучиться бы у него всем этим нынешним плясунчикам под дудочку! Поучиться бы невключённости, отстранённости. Но они и слышать не хотят про дистанцию, про аскетизм, про отрешённость и неучастие. Они вечно сбиваются в стаи, в тараканьи полчища, и не могут оторваться от своей мушиной вклеенности в коммуникацию. Они не гусеницы. Они – муравьи, поедающие гусеницу. Они ничего не помнят, не ведают, кроме толпы и сутолоки, кроме своей муравьиной запрограммированности, и понятия не имеют, как вести себя в толпе по-шаламовски, как быть в толпе не-толпой – чем-то другим, более странным, особенным.

А он был одиноким, неприсоединившимся художником – Павел Яковлевич Зальцман.