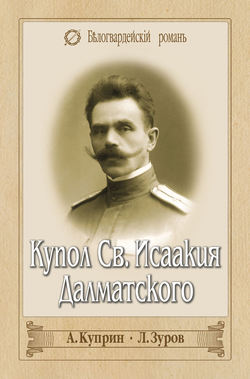

Читать книгу Купол Св. Исаакия Далматского (сборник) - Александр Куприн, Николай Семёнович Лесков, Антон Павлович Чехов - Страница 2

Барды Северо-запада

ОглавлениеНет, наверное, особой нужды представлять русского классика Александра Ивановича Куприна, снискавшего себе литературную славу еще задолго до 1917 года, но впоследствии много издававшегося в СССР и не утратившего до сей поры любви и интереса современного читателя. Стоит лишь сказать несколько слов о позднем, «гатчинском» периоде жизни и творчества знаменитого писателя, результатом которого и явилась повесть «Купол Св. Исаакия Далматского».

В этом городе Куприн жил еще с 1910 года и по праву считал его своим во всех отношениях. Гатчинская старина и некоторая удаленность от суетной столичной жизни немало способствовали литературным упражнениям писателя, и порой в размеренности гатчинской жизни у него возникала прекрасная возможность предаваться раздумьям о смысле бытия и собственном предназначении. Казалось, жизнь вне веков, навсегда застывшая в этом музее под открытым небом, не сулит особенных перемен, но грянула Февральская, а затем и Октябрьская революции, и все в стране вмиг оказалось поставленным с ног на голову.

Перемены к худшему очень скоро коснулись и лично Александра Ивановича. В 1918 году, через полгода после захвата власти большевиками, он был арестован ЧК и препровожден под конвоем в петроградскую тюрьму. Причины тому у большевиков были, и немалые. До революции писатель был известен своими крайне правыми убеждениями, которые, не скрываясь, высказывал как в личной переписке, так и в литературных кругах, тем самым невольно наживая себе не столько литературных оппонентов, сколько злопамятных и опасных врагов, ждущих своего часа, дабы расплатиться с ним. Мало кто мог предвидеть, что час расплаты настанет так скоро.

После падения Временного правительства вопрос об аресте писателя, похоже, становился лишь делом времени. Когда в тюрьму позвонила жена писателя, чтобы осведомиться, как чувствует себя арестованный супруг, комендант не без едкости отвечал ей, что арестованный Куприн уже «расстрелян к чертовой матери!». Можно легко представить себе состояние бедной женщины, услышавшей подобное из официальных, но безответственных уст тюремщика. В ранние годы советской власти, впрочем, порой допускались некоторые отхождения от строгого распорядка содержания заключенных. В тот же вечер, наведавшись в камеру к Куприну, комендант предложил ему сделать жене заказ на передачу нужных ему в заключении вещей, разрешив среди прочего передать даже вино. Куприн заказал 3–4 бутылки красного вина. Комендант едко, насколько мог, полюбопытствовал у собеседника: «А рябчиков с ананасами не желаете ли?» Куприн понял, что над ним издеваются, и замолчал.

Однако вскоре ситуация переменилась, и Куприн был выпущен на свободу. Когда 16 октября 1919 года части Северо-западной армии под общим командованием Николая Николаевича Юденича вошли в Гатчину, в городе был установлен порядок, и на короткое время на всей ее территории вновь стали действовать российские законы. Куприна, как обер-офицера запаса императорской армии, призвали на военную службу и после непродолжительной беседы поручили редактировать армейскую газету. Писатель охотно взялся за знакомое дело, но редакторство его оказалось недолгим. Через две недели части добровольцев 1-го стрелкового корпуса под командованием графа фон дер Палена под натиском большевистских сил отступили, и редакция «Приневского края» переехала в Нарву, а Куприн с семьей отправился в Ивангород.

Было начало ноября 1919 года, и писателю становилось все более очевидным, что дни Северо-западной армии были почти сочтены. Противоречия в рядах высшего командования армии, предательская политика бывших союзников по Антанте, далеко недружественные поступки «независимых» карликовых прибалтийских стран, что совсем не прочь были нанести удар в спину отступавшим добровольческим частям, – все это не способствовало успеху русского воинства. Будучи неплохо осведомленным о сопутствующих несчастьях добровольцев, штаб большевистской армии уже вовсю занимался разработкой решающего наступления на Нарву, задействовав в разработке плана бывших офицеров Генерального штаба.

Для добровольцев Северо-западной армии начиналась эпоха «бега», когда ни один город на территории бывшей Российской империи уже не мог гарантировать им покоя и убежища. Косвенно это касалось и Куприна, хоть и не принимавшего участия в боевых действиях, но работавшего в «белогвардейской» прессе. Куприны ненадолго задержались в Ивангороде, отправившись оттуда в Ревель, где обосновались и где сам Александр Иванович Куприн некоторое время работал в газете «Свобода России».

Впрочем, и этот переезд оказался коротким, и вскоре путь Куприных лежал в географически далекий от российского северо-запада Париж. Именно там находился тогда культурный и интеллектуальный центр первой волны русской эмиграции. Парижская жизнь на какое-то время увлекла его, а за этим началась невероятная ностальгия по родным берегам. Быстро пришло осознание ненужности и отсутствия перспектив, о многом передумал Александр Иванович под парижскими небесами и о многом сожалел.

Силы Куприна подтачивал и развившийся недуг, и вскоре писатель почувствовал, что с неизбежным концом своим был готов примириться лишь при одном условии, что отойти в вечность доведется ему на родной стороне. В 1937 году после переговоров с представителями советского посольства, посредниками между ним и советским правительством, Куприн получил гарантии, что за свое краткое сотрудничество с белыми на родине его не расстреляют, и вскоре состоялся его переезд в сопровождении жены и дочери.

В 1938 году Куприна не стало. Нужно сказать, в Нарве, находящейся ныне на территории Эстонии, на месте братского кладбища воинов Северо-западной армии генерала Н. Н. Юденича 26 октября 2003 года была установлена мемориальная доска в память русского писателя и офицера Северо-западной армии А. И. Куприна. Более чем лаконичная надпись на небольшой гранитной плите содержит четыре цифры, одно слово и одну букву-инициал: «1919. Куприн А.» Как известно, в декабре того далекого и тревожного года вышел первый нарвский номер газеты «Приневский край», который редактировал Куприн. Это была военно-осведомительная, литературная и политическая газета. Просуществовало сие издание до пятидесятых годов прошлого века, а Куприн был одним из первых редакторов ее раннего, «гатчинского» периода.

Если говорить о повести «Купол Св. Исаакия Далматского», то, по существу, ее трудно назвать строго художественной, ибо в основе повести лежат автобиографические сюжеты, которые Александр Иванович черпал из богатой событиями жизни Северо-западной армии. Едва ли когда Куприн помышлял и отрекаться от своего произведения или даже сожалеть о том, что на его страницах он создал столько притягательных образов русских офицеров и своих сослуживцев, живописал дни и дела добровольческого движения. Так и вошла, наряду с другими произведениями классика, его повесть в золотой фонд малой русской прозы первой четверти XX века. И была признана, как был повсеместно признан сам Александр Иванович Куприн, еще при жизни снискавший себе титул «классика».

Служба Куприна в 1919 году в Северо-западной армии не столкнула писателя с его молодым современником, которому вскоре было суждено стать одним из ярких прозаиков русской эмиграции. Это о нем уже иной классик литературы, Иван Алексеевич Бунин, по обыкновению скупой на похвалу, говорил: «Подлинный, настоящий художественный талант, – именно художественный, а не литературный только, как это чаще всего бывает…» Княгиня Зинаида Шаховская, долговременный главный редактор парижской газеты «Русская мысль», вторила Бунину в своих воспоминаниях: «Леню Зурова все любили. Да и трудно было его не любить. На Монпарнасе Леонид Зуров предстал как добрый русский молодец: высокий, румяный, сероглазый, русый, как бы прямо вступивший из древнего Пскова на парижский асфальт. Говорил он спокойно и доброжелательно, в литературных склоках и интригах не участвовал… шел своей дорогой».

Зуров Леонид Федорович, писатель, реставратор, археолог, этнограф, родился в городе Остров 18 апреля 1902 года по старому стилю. После октябрьского переворота 1917 года юному Лене Зурову довелось стать участником ярославского восстания против большевиков, где он впервые, наравне со взрослыми, оказался лицом к лицу с тем безжалостным вихрем событий, который впоследствии стали именовать Гражданской войной. Претерпев немало лишений, промыкавшись по чужим углам и лично столкнувшись с небывалой жестокостью большевиков в отношении мирного населения, Зуров, оказавшись на северо-западе России, поступил добровольцем в отряд Светлейшего князя Анатолия Павловича Ливена. В боях он был дважды ранен во время наступления на Петроград. В конце 1919 года, как и большинство русских добровольцев, Леонид Зуров был интернирован в Эстонии, где перенес сыпной тиф. В начале 1920-х годов жажда знаний и практическая необходимость получать образование подтолкнули его на переезд в Прагу, однако вскоре он предпочел вернуться в Латвию. Там, в Риге, Зуров работал грузчиком и маляром. В промежутке между работами он начал серьезно заниматься литературным творчеством и даже некоторое время выполнял секретарские обязанности в ежедневной рижской газете, выходившей на русском языке под названием «Сегодня». Его пробные прозаические работы были впервые напечатаны в рижской газете «Перезвоны» в 1927 году. Первые книги Зурова, вышедшие в Латвии, в издательстве «Саламандра», – это повесть «Кадет» и несколько рассказов, тематически очень разных, от эпизодов Гражданской войны до строго исторических повествований о петровском времени, и повесть «Отчина», с красивой авторской графикой. Идея «Отчины» возникла в результате работы Зурова в архиве Псково-Печерского монастыря, находившегося в те дни на территории Эстонской республики. Содержание этой книги уводит нас в стародавние времена, одновременно повествуя об истории обители и Псковской земли в годы Ливонской войны и известном походе Ивана Грозного на Псков. Спустя несколько лет Леонид Зуров решает возвратиться к теме своей малой родины, городу Остров, и именно ему посвятить свой роман «Древний путь», вышедший в Париже в 1934 году. В нем автор бесхитростно рисует жизнь города и его окрестностей в 1917–1918 годах. Следом за романом, на протяжении почти двадцати лет, Зуров работает над новыми книгами и издает повести «Поле» (1938) и книгу для юношества «Марьянка», увидевшую свет в 1958 году. Если попытаться охарактеризовать тему прозаических произведений Леонида Федоровича Зурова одной строчкой, то, без сомнения, можно утверждать, что все его книги – это прежде всего признание в любви к родному краю. Стихийное движение огромных масс людей, образы русской смуты, воссозданные Зуровым-прозаиком, отдельно стоящая тема человека, увлеченного бурей Гражданской войны и лихолетья, и в этом сумбуре жизни пытающегося сохранить высшие нравственные начала и следовать апостольским заповедям, – вот, пожалуй, то главное, что красной нитью проходит через все его творчество. Образ покинутой автором России, пошедшей «древним путем» Христа, распятой и погребаемой, является центральным и главным в большинстве книг писателя.

Жить литературным трудом было трудно во все времена. Не была исключением и парижская жизнь Зурова. И вот, казалось, удача улыбнулась ему. С ноября 1929 года он стал личным секретарем И. А. Бунина и остался в доме Буниных на долгие десятилетия. После кончины Ивана Алексеевича и его жены, Веры Николаевны, Леонид Федорович Зуров стал наследником литературного архива писателя и посредником в переговорах об издании бунинских книг. Лавры подмастерья именитого классика не казались Зурову главным достижением его жизни. Пытливая и увлекающаяся натура русского человека вновь позвала его в путь, и в 1930-х годах Леонид Федорович совершил ряд археологическо-этнографических поездок по русским районам Прибалтики, а после занимался реставрацией Никольской надвратной церкви и звонницы в древнем Псково-Печерском монастыре. В предвоенные годы, до Второй мировой войны, он даже занимал пост председателя Союза молодых писателей в Париже. Тогда же печатался в журналах «Иллюстрированная Россия», «Современные записки» и в газете «Последние новости». В послевоенные годы Зуров публикуется в журнале «Новоселье» и нью-йоркском «Новом журнале». Лучшие рассказы Зурова 1930-х годов и послевоенного десятилетия вошли в его книгу «Марьянка». Долгие годы Зуров работал над большим романом о днях октябрьского переворота «Зимний дворец», впрочем так и оставшимся незаконченным. В зрелые годы Леонид Федорович Зуров совершил и поездку в Шотландию, где провел исследовательскую работу по поиску и подбору материалов о шотландской ветви предков М. Ю. Лермонтова. На приглашение из СССР от Союза писателей приехать в Советскую Россию Зуров ответил отказом, считая, что вернуться ему пока не настало время. Писатель верил и ждал перемен, будучи убежден, что освобождение его страны от многолетнего наваждения «придет вследствие религиозно-духовного возрождения нашего народа, придет изнутри, и этот процесс возрождения потребует значительного количества времени». Леонид Федорович Зуров скончался в Париже 10 сентября 1971 года и был похоронен на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа.

О. Г. Гончаренко