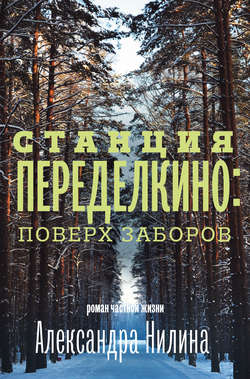

Читать книгу Станция Переделкино: поверх заборов - Александр Павлович Нилин - Страница 5

II. Лауреаты

Глава первая

Оглавление1

Впервые – впервые вообще и впервые вблизи – я увидел Константина Симонова зимой скорее сорок пятого, чем сорок шестого.

Он был в сурово-синих офицерских бриджах (или, как мы тогда говорили, галифе). Вряд ли через год после войны Константин Михайлович продолжал носить военную форму.

Итак, будем считать, что стояла зима сорок пятого.

В галифе, голый по пояс, Симонов обтирался снегом возле крыльца своей (арендованной) дачи, где он занял второй этаж; на первом оставалась семья погибшего в сорок втором Евгения Петрова.

По-моему, той зимой я бывал на соседней даче (с ней нас ничего не разделяло, забор-штакетник поставили позднее) чаще, чем сам арендатор. У него, все биографы Симонова слова мои подтвердят, тогда хватало дел, а на следующий год их стало еще больше.

Я приходил обычно по утрам к его пасынку, сыну нашей кинематографической звезды Валентины Серовой и героя-летчика Анатолия Серова, погибшего на испытаниях перед самой войной, Толе Серову. И целыми днями мы (недели две подряд) играли в очень странную игру.

Сюжет игры был следующим.

Шофер задавил маму товарища Сталина – и товарищ Сталин вызывает его для объяснений.

Мы с Толей родились перед войной: он в тридцать девятом, я в сороковом, – и никаких фильмов о вредителях (или, как бы сказали сейчас, террористах) мы увидеть не успели – мы вообще не видели тогда никакого кино; допускаю лишь, что Толю, как сына актрисы и внука актрисы, мать приводила за кулисы. Но и не он придумал пьесу. Правда, в качестве актера-исполнителя обеих ролей (мы играли Сталина и шофера строго поочередно) он бывал инициативнее.

В Толе, сразу скажу, больше было, чем во мне, отчаянности, что ли… Помню, как он украл утенка у Треневых – и сын автора “Любови Яровой” Виталий Константинович гнался за Толей с таким лицом, что при воспоминании мне до сих пор делается страшно. Поняв, что Виталий все равно его догонит, мой партнер Толя оторвал утенку голову – и швырнул остатки птицы в кусты, чтобы все равно досадить ее хозяину. На это я и сейчас не был бы способен.

А в игре шофер оправдывался перед товарищем Сталиным, доказывая, что предпринял при езде все меры предосторожности.

Сталин же говорил, что нет, не все – можно (да и нужно) было ехать еще осторожнее.

Для товарища Сталина в нашем спектакле самым главным было докопаться до истины.

Но Толиному дедушке спектакль не понравился – и он отсоветовал нам играть его дальше. Теперь я понимаю, что этот старик с военной выправкой, заменивший будущему знаменитому писателю отца, был мужем мамы Константина Михайловича. То есть отчимом отчима. В Толиной родне, возникавшей эпизодически на зимней даче сорок пятого года, мне разобраться было нелегко. Спасибо, что запомнил (иначе какие бы мемуары соседа!) совсем уж редко бывавших там Валентину Васильевну Серову и Константина Михайловича Симонова.

Вот сейчас – с незажившей обидой – вспомнил маму Серовой, тоже актрису, и очень известную, в дальнейшем народную артистку СССР Клавдию Половикову (по-моему, она служила у Охлопкова). Толя называл ее “роднулей” – значит, ориентировался в бабушках, понимал, что мама Константина Михайловича ему не родная, хотя Симонова при мне называл папой.

Народная артистка (а Валентина Васильевна так навсегда и осталась заслуженной) приехала на дачу, чтобы провести Толин день рождения – это было уже летом, – и привезла из Москвы детей, достойных быть участниками праздника. Меня – партнера и товарища будней – не пригласили.

На следующий день Толя пришел ко мне как ни в чем не бывало – и посетовал: “Это все роднуля”. Я был на год моложе, не научился еще держать зла и обид и готов был тут же вручить соседу заранее приготовленный подарок – игрушечный грузовичок в коробке. Но тут уж вмешалась моя бабушка, упрекнув меня в отсутствии самолюбия.

Через много-много лет, когда Толи не было на свете (он рано сгорел от вина), я читал приготовленные биографом Симонова Лазарем Лазаревым к публикации “Записки человека моего поколения” о встречах Константина Михайловича со Сталиным – и вспомнил сразу же наш с его пасынком спектакль.

И подумал, что по историческому контексту – не по художественным, разумеется, достоинствам – он пусть и отдаленно, но сопоставим, пожалуй, с тем, в каком возникли самые знаменитые стихи Константина Михайловича “Жди меня”.

Из переделкинского народа никто тогда, кроме Фадеева, не имел возможности непосредственного общения с товарищем Сталиным, которое в пору наших с Толей драматических опытов выпало Константину Симонову.

Увидел бы одним глазком наш спектакль товарищ Сталин, что бы он подумал? Придворные драматурги – наши дачные соседи Вишневский, Погодин, Николай Вирта – от официоза на подобное расстояние не отступали. Разве что Вирта в “Сталинградской битве” додумался до гэга, когда в самый трудный час войны – немцы под Москвой – к Сталину в Кремль является, словно мимо шел и заглянул на огонек, старый друг – и вождь с ним совершенно откровенен, ему необходимы совет и поддержка друга.

Мы с Толей интуитивно двигались в том же русле.

Но ведь спектакля так и не видели ни отчим, ни мама Толи.

Единственным зрителем стал боевой офицер, полковник еще царской армии Иванишин – герой поэмы Симонова “Отец”. Слава впервые (но далеко не в последний раз) обошла меня.

А Толю – пусть и посмертная – слава еще ждала.

Уже в двадцать первом веке на телевидении, вопреки возражениям родни (фамилии героев пришлось прозрачно заменить на Седову и Семенова), сняли шестисерийный игровой фильм о семье наших послевоенных соседей.

И Толя там – один из эпизодических персонажей.

Да так оно и было – в героической (я не иронизирую, я имею в виду прилюдную, как на подмостках, историю этой пары) жизни актрисы Серовой и поэта Симонова Толя оставался персонажем эпизодическим.

Фильм был выстроен с креном в сторону Валентины Васильевны – не биографически даже, а душевно. Рядом с женским ее миром писательский мир Константина Михайловича выглядит беднее, ординарнее, рациональнее.

Женский мир изобразить в кино легче – есть огромный опыт проб, есть верняковость наработанных приемов, есть необоримый соблазн приводить все поступки к знаменателю мелодрамы.

Мир писательства во внешнем изображении не нуждается, не может и не должен становиться натурой для кинематографа.

Чистая биография – пожалуйста.

Но я сейчас вспоминаю – и не претендую на синопсис очередного сериала.

И мне, как это ни странно самому, мир Константина Симонова интереснее, чем мир Валентины Васильевны, притом что вообще-то женский мир интересует меня всего больше – и при других обстоятельствах безоговорочно отдал бы ему предпочтение.

Между тем у меня очень мало общего с восторженными почитателями Симонова, с теми, кто поделился с ним воспоминаниями, составившими, по-моему, солидный том.

Восторгов у меня нет, а интерес был и остался.

Вспоминавшие о Константине Михайловиче говорят скорее не о нем (то ли не слишком глубоко поняли, то ли не смогли, то ли не захотели понять, что бывает удобнее и для собственного душевного комфорта, когда зависит он от соблюдения субординации, приравненного к законам природы, – и может быть, правильно приравненного, но не скучно ли при этом нам будет жить?) – говорят, вернее, не о нем, а о произведенном Симоновым на них впечатлении.

Очень похожая (или даже в точности похожая) ситуация произошла и с Александром Фадеевым.

Но у Фадеева мало текстов – и впечатление от него вынужденно превращается в текст, поскольку не осталось ничего равнозначного ему на бумаге.

У Симонова же текста на десять с лишним томов. К тому же стихи его очень легки в запоминании. Я иногда с некоторой досадой обнаруживаю, как много строчек поэта Симонова знаю наизусть.

Досада же возникает из-за того, что в силу особых обстоятельств нашей жизни я узнал стихи Константина Михайловича в детстве, когда память ничем другим не была занята.

А Мандельштама в полном объеме я получил возможность прочесть годам к сорока.

И, понимая умом (или чем там еще надо понимать такие вещи), что для меня жизненно важно, важно для всего дальнейшего моего развития вместить в себя как можно больше звучаний Мандельштама, соединения незаемных слов, войти всем сознанием в его поэтическую речь, я ощущал с угнетающей это сознание печалью, что “переогромленности всем” мне уже не вынести – нет в памяти (а вдруг и в душе?) чистого листа.

Но не Симонова же это вина? И до конца ли моя? Я мог узнать Мандельштама и раньше доступных всем публикаций. Но то ли умственная лень (хотя она меня вообще-то меньше тормозила, чем физическая, биологическая), то ли желание быть как все, а вернее, страх быть не как все, отдалили от меня Мандельштама.

У Симонова текста много, но лучше всего удался ему свой образ – не на страницах книг, а в той жизни, которая все равно теперь кажется приснившейся.

Кому-то она видится страшным сном, кому-то наоборот. Но в любом случае, прикасаясь к ее реалиям (во многом исчезнувшим, а вместе с нашим исчезновением они исчезнут и совсем), мы вынуждены иметь дело со снами.

Дважды в одну реку войти нельзя.

А в сон – кто пробовал?

Бытовое воспоминание о первых встречах на дачном участке что с Константином Михайловичем, что с Валентиной Васильевой все равно становится образом, оставшимся в сознании. И если с обтиравшимся снегом Симоновым это превращение объяснить проще, то с героиней стихотворения и фильма “Жди меня” несколько сложнее – я, кстати, не читал тогда стихотворения и не видел тогда этого фильма (мой первый фильм с ее участием – “Глинка”, где, к своему удивлению, увидел и “роднулю”; я и не знал, что она артистка, и тем более не знал, что поставил картину мой будущий наставник по Высшим кинематографическим курсам Лео Оскарович Арнштам).

Я стоял у них на участке возле бочки с дождевой водой, чем-то уже перемазанный, и Серова спросила: “Чего же ты такой грязный, как поросенок?”

Я не знал, что ответить, засмотревшись на вырез ее кофточки в горошек – и помню вырез Валентины Васильевны почти семьдесят лет. Симонов, по-моему, про какую-то другую, еще до Валентины Васильевны, даму написал, что “вырез кончался как запретная черта”. Стихи я прочел позднее, тогда же обратил внимание на неуклюжесть формулировки (не может вырез кончаться, как черта, тем более запретная), но тотчас же вспомнил вырез на кофточке Серовой – и не мог не подумать, что и для раннего эротического воображения нет никаких запретных черт. Запреты есть, а черт нет.

Но в остальном линия судьбы – судьбы советской кинозвезды – короче; и понятнее, почему короче, чем та же линия у Симонова.

Судьба казавшейся себе всегда независимой Валентины Серовой оказалась в самой прямой зависимости от одного стихотворения Симонова.

Самим присутствием в жизни Симонова Серова подвигла его на такое стихотворение – на самые знаменитые его строчки, сделавшие Константина Михайловича в ту же минуту (или, может быть, сказать строже, на ту минуту) конкурентоспособным любому из лучших среди живущих одновременно с ним стихотворцев.

Но судьба все равно не стала бы судьбой, не вмешайся в нее высочайшая воля.

Недоброжелатели Симонова – у отца моего есть запись к будущему сценарию, что должен быть в нем персонаж, “которому бы все завидовали, как сегодня все завидуют Косте Симонову”, любили пересказывать слова товарища Сталина о том, что стихи Симонова надо издавать в двух экземплярах: “Один экземпляр ей, другой – ему”.

Но взятая Сталиным после этой разошедшейся устно шутки минута на размышление привела его к решению напечатать стихотворение “Жди меня” в “Правде”.

Многомиллионный тираж главной газеты в течение все той же минуты решил дело.

Если вынуть это знаменитое стихотворение из контекста войны, ничего не поймешь. Что значит “Жди меня”?

Маршалы – Жуков или Рокоссовский – думают о том, как им, допустим, загородить фланг, сколько народу для этого понадобится – тысяч тридцать хватит или мало?

Люди, которыми закроют фланг, стратегически обречены – и вдруг “Жди меня”. Не нас всех, что невозможно (и не было бы в просьбе такой и капли искренности). Но вместе с тем никто не запрещает каждому молить разрешенного на время войны Бога, чтобы ждали, – и человек вопреки реальности вернется. Симонов заменяет Бога женщиной, чем расширяет аудиторию предельно. В Бога не все веруют, а в женщину попробуй не поверь, особенно когда идет такая война.

“Жди меня” – человек не хочет погибнуть, не хочет умереть, а хочет, чтобы его ждали из боя.

Он умрет, но никто не запретит ему надеяться, что его все равно ждут.

Сталин принял неожиданное решение сделать государственной (государственно значимой) эту подлинную лирику (знаменитую женщину, призванную сыграть в кино всех женщин, вместе взятых, иначе звезде и не положено, Симонов убеждает ждать не кого-то вообще, а лично автора).

Сталин, возможно, представил себе Валентину Серову (он же все ее фильмы видел, а выпуск в прокат “Сердец четырех” даже задержал: несвоевременно перед самой войной) – и кивнул мысленно, похвалил себя за сообразительность, затянувшись трубкой.

Но прелестная, грешная, по природе своей обворожительно неверная, живущая переменой увлечений и в искусстве отношений с мужчинами, возможно, более талантливая, чем в искусстве лицедейства, Валентина Серова должна теперь была нести крест верности за всех женщин, ждущих мужей с фронта, стать для всей страны легендой женской верности, ее символом – отныне она, как в тереме, заперта в знаменитом “Жди меня”, заученной солдатами словно “Отче наш”.

Опять апокриф – я уже сознавался в том, что в разговоре о Сталине нам без апокрифов не обойтись. Когда верховный главнокомандующий узнал, что у второго по разрешенной им популярности маршала – Константина Рокоссовского – роман с героиней “Жди меня”, то спросил: “Константин Константинович, вы не знаете случайно, за кем замужем актриса Серова?” Дважды Герой Советского Союза к тому времени ответил прямо: “За поэтом Симоновым”. “Вот и я что-то тоже об этом слышал”.

А что Симонов? А Симонов, по мнению своих почитателей, повел себя благородно: привез на фронт и передал Рокоссовскому письмо от Серовой.

Почитателей, вникни они в судьбу Симонова (и судьбу Серовой, конечно), должно бы было огорчить, насторожить даже совсем другое.

В конце концов, измена – такая же составляющая любви, как и верность.

Для Лермонтова неверность возлюбленной вряд ли послужила бы причиной прекращения сочинять стихи.

Симонову было тридцать лет – все наиболее известные свои стихи он сочинил за военные годы. Раннее взросление Симонова (он и впечатление старика стал производить вскоре после пятидесяти, красивого, богатого, знаменитого, но старика, не очень хорошо на одно ухо и слышавшего) склонило его к суровой (он же всегда писал про войну) прозе – и дальше он был в основном романистом (иногда, но уже много реже, чем прежде, драматургом).

И все-таки странно, что ни строчки в стихах не появилось о случившемся в их известной на всю страну семье.

Сочинил же он стихотворение, не столь известное, как любовные стихи, посвященные им Серовой, где после долгого перерыва снова обращается к ней, чтобы сказать Валентине Васильевне, что больше ее не любит и потому вообще стихов больше не пишет.

2

Была у Симонова редкая для писателей особенность.

Ее подметил биограф Константина Михайловича Лазарь Лазарев, раненный на фронте и занявшийся, когда пришел с войны, критикой, литературоведением, в том числе изучением творчества Константина Симонова.

Казалось бы, сам воевавший, Лазарев должен был ревновать свою солдатскую (вернее, офицерскую, но в таком чине, когда от солдатской она неотличима) войну к войне корреспондентской, где немало времени проведено и в штабах, и в ставках командующих, и в дружеских застольях с генералами и маршалами. Симонов никогда и не скрывал, что восхищается людьми власти, имеющими право посылать людей на смерть, – “проволоку молча прогрызая, по снегу ползут его полки”, а сам генерал Батов, чьи полки прогрызают проволоку, позволил себе улучить минуту – и прослушать южную пластинку, вспоминая испанскую девушку, которую любил, когда воевал в Испании; Симонову нравится, что выходит он из блиндажа (“Что ж, пора. Поправив автоматы, встанут все”) продолжать войну вместе с военачальником, наделенным не только властью, но способного на чувства к женщине, такие же, на какие и он, Симонов, способен.

Нет, не ревновал войну к Симонову Лазарь Лазарев – признавал превосходство и первенство Симонова.

И все же подметил очень существенную писательскую особенность Симонова. Лазарев рассказывал, что, когда увидел Симонова впервые, удивился, до чего же тот похож на своих героев. Но когда познакомились они поближе, критик понял, что многое от героев Симонов в себя привносит. Поняв, что понял больше, чем полагалось ему понимать, раз взялся быть присяжным исследователем, Лазарь спохватывается – и добавляет, что привносит он в себя от героев многое для того, чтобы стать еще лучше.

Но русская литература примеров для подражания не пишет, и в этом ее главное отличие от литературы советской, которой обязательно нужен образец, предмет для восхищения – и скажем прямо: литература примера приносила нашим писателям успех, а Симонову еще и славу свидетеля, с натуры писавшего свои портреты генералов. Он не кривил душой, он был в самом искреннем от них восхищении – и сумел это восхищение передать. Другой наш сосед, очеркист и тоже сталинский лауреат Борис Агапов, начинавший как поэт в группе конструктивистов у Ильи Сельвинского, тоже жителя Переделкина, к стихам Константина Михайловича (уже на политические темы) относился строже остальных – и записал в дневник: “Костя читал стихи, и весь зал был в восторге. Я подумал, может, Костя знает то, чего я не знаю. Но потом я подумал: а может быть, Костя не хочет понимать большего, чем понимают все эти люди?”

Знал бы я, что Агапов еще в сороковые годы выскажет мысль, объясняющую причину большинства литературных успехов, присмотрелся бы к нему внимательнее. А так – только и помню человека с большой лысой головой, не казавшегося мне особенно приветливым. С другой стороны, стал бы он со мною откровенничать? Да и некорректным всегда кажется, рассуждать о причинах успеха знаменитого писателя, если знаешь пути к успеху, но сам по ним далеко не продвинулся. Кто же станет всерьез слушать тебя, а не того же Симонова, не пожелавшего понимать больше, чем способны усвоить читатели.

Гоголь вынимал из себя и Манилова, и Ноздрева, и Собакевича, да и вообще всех, включая Хлестакова. Ну и кто же хочет узнавать в себе Ноздрева? Вообразить себя героями Симонова читателю куда более лестно.

Серова и Симонов на том и разошлись, на чем сошлись.

Валентина Васильевна и любила – неизменно, начиная с Толиного отца, Героя Советского Союза Серова, соперника Чкалова, – всегда успешных, брутальных мужчин (у нее и в театре романы были возможны с артистами на роли героев). И молодой Симонов, все делавший, чтобы стать неотличимым от мужчин подобного победительного типа, некоторое время – и с такими-то стихами – ей соответствовал.

Возможно, не стань ее военным избранником Рокоссовский, ревность бы душила Константина Михайловича – и ей (точнее, им обеим – ревности и Валентине Васильевне) он мог бы быть обязан новым прорывом в поэзии. Отвлекся бы от героической ноты ради возродившейся лирической.

Но при Рокоссовском этого не смогло произойти: Рокоссовский был типичным симоновским героем, и Симонов не сумел почувствовать того, что почувствовал бы к герою другого романа.

Когда Серова и Симонов жили в послевоенном Переделкине, они наверняка бывали на фадеевской даче – и мне кажется очень интересным представить возможную встречу двух жен-артисток.

Жена Фадеева Ангелина Осиповна по типу своему никак не годилась ни на роль девушек с характером, ни на роль чуточку недотепы-математика, возлюбленной американизированного офицера в исполнении героя из героев Евгения Самойлова. В кино артистку Степанову в молодости вообще не снимали – красавиц, социально не заземленных, советскому экрану не требовалось.

Вроде бы все преимущества молодости, славы, восходящей литературной звезды были и на стороне мужа Серовой – Константина Симонова, уже выходившего на партийно-административный ранг Фадеева.

Но на стороне Ангелины Осиповны была профессия.

Я знал и знаю не так уж мало великолепных актрис, пивших и пьющих никак не меньше Валентины Васильевны – и тоже не всегда без неприятных последствий, – однако никто из них почвы профессии под собой не утрачивал. Театр и свое положение в нем оставались всего главнее – и водки, и мужчин (в конечном счете).

Ангелина Осиповна не пила, не курила, всегда оставалась в форме – и на сцену выходила до девяноста лет, все более и более наращивая за годы, когда осталась без Фадеева, свое влияние внутри театра.

И вот что уж совсем было удивительно для привыкших к правильному образу народной артистки СССР, секретаря парткома, привлекаемой и в партийные инстанции повыше, – и в лирической линии она Серовой не так чтобы очень уж уступила: вышла книжка ее любовной переписки.

Симонов и лучшую (и не только по моему мнению) свою прозу написал к тридцати годам – времени, когда увидел я его, обтиравшегося снегом. Я, как и многие, узнал о “Разных днях войны” много позже – и тем не менее думаю, что эти строго документальные записи ближе к поэзии Константина Михайловича его военных лет, чем ставшая затем очень популярной проза: на мой опять же взгляд – это удачная беллетризация записок близко увидевшего войну человека, в минуты регулярных записей еще не знавшего, вернется ли он с этой войны.

Я бы не хотел выглядеть здесь эдаким критиком того, что сделал Симонов после войны, за последующие четверть века жизни в литературе.

Я вообще противник осуждения того, что по своим спортивным ассоциациям (они мне ближе литературоведческих) назвал бы эффектом Бимона.

Уж не помню, на каких из Олимпийских игр (судя по тому, что служил я в агентстве печати “Новости”, произошло это до семидесятых годов, скорее всего, на играх в Мехико шестьдесят восьмого) чернокожий прыгун в длину из Соединенных Штатов Америки Роберт Бимон совершил прыжок, сразу же сделавший усилия всех с ним соревнующихся бессмысленными. Никто, включая самого Бимона, не способен был и сколько-нибудь заметно приблизиться к результату, на долгие годы ставшему недостижимым рекордом мира: восемь метров девяносто сантиметров.

К нам в агентство – рассказать про Олимпиаду – пришел ее участник Леонид Барковский. Он тоже прыгал там в длину – и до восьми метров наш гость недопрыгивал. Но вместе с ним за Советский Союз выступал и всемирно известный (со своим рекордом восемь, кажется, тридцать пять) Игорь Тер-Ованесян. Позднее Тер-Ованесян сказал надолго запомнившуюся фразу, что “результат (больший, чем удавался прежде) сидел во мне”. Тем не менее, подавленный невероятным прыжком американца, он прыгнул за восемь метров, но недалеко за восемь.

Удрученный неудачным выступлением своих коллег, Барковский бросил неосторожную (сейчас сказали бы, неполиткорректную) фразу, что лучше бы черные соревновались отдельно – и только между собой.

Наш главный редактор Спиридонов не сразу уловил смысл высказывания гостя редакции – и попросил меня как сотрудника к спорту близкого уточнить, что он хотел этим сказать. Я немедленно перевел начальнику, что пожелание физкультурника равносильно тому, чтобы в шахматных турнирах выступали одни евреи.

Главный редактор сразу замкнулся: вслух про евреев принято было у нас говорить только в отделе кадров, и то за притворенными дверями.

Бимон же и после выступал в соревнованиях – и прыгал не дальше других фаворитов. Но какая разница? Рекорд, в отличие от большинства менее ошеломляющих рекордов, оставался в истории – и всю Олимпиаду вывел за скобки прежних представлений о человеческих возможностях.

Мне кажется, что подобные прыжки возможны и в иных областях применения человеческих сил.

Не прыжок ли, например, Бимона первая часть “Тихого Дона”?

Я против того, чтобы мы, обыватели (или менее удачные коллеги рекордсменов), злорадствовали, что за остававшуюся после рекорда жизнь рекордсмен себя больше не проявил или проявил себя менее выразительно.

Для истории (истории литературы или искусства уж точно) все равно, в каком возрасте достигнут оставшийся в ней результат – вундеркинд ли себя проявил или ветеран, от которого никто уже ничего не ждал?

И все равно не избежать интереса – праздного ли, имеющего ли какие-нибудь важные последствия – к судьбе того же писателя, художника, к тому, как распределились в его биографии зоны выговоренности или, напротив, молчания.

Мне вполне хватило бы того, что поэт (и не ушедший еще из поэзии прозаик) Константин Симонов сочинил до своего тридцатилетия, совпавшего с окончанием войны, сделавшей Симонова тем Симоновым, которого все узнали. То, что Симонова сделала Симоновым война, – такое же общее место в разговоре об этом писателе, как и в разговоре о Погодине как о богаче. Хотя не думаю, что Симонов был беднее Погодина. Но это уже действительно не мое дело – превращаться в кассира для пересчета денег Погодина. И Симонова.

Симонова при Сталине покритиковали ощутимо лишь однажды за “Дым отечества” – и то тут же высунулся с эпиграммой какой-то, не помню кто, недоброжелатель: “Ты был богат, красив и молод, все было, слава, молодечество, но что такое слава? Дым неблагодарного отечества”. Эпиграммист ошибся: Симонову, как и Фадееву, критика славы не убавила, имя критика угадывалось – и критик тут же подсластил свое замечание еще тремя лауреатскими медалями. Константин Михайлович трудностей с деньгами не испытывал.

Мне запомнился разговор в доме (высотном, что было тогда в новинку) на Котельнической набережной у кинорежиссера Леонида Лукова. Меня с младшим братом специально привели – показать квартиру в доме, где из окна видно чуть ли не наше Переделкино; на такую высоту поднимались преуспевавшие тогда люди.

Луков педагогически показал отцу золотые часы, подаренные ему сценаристом фильма “Донецкие шахтеры” Борисом Горбатовым на день рождения, с выгравированной остроумной надписью: “В день Возрождения”.

При нас, детях, велись взрослые разговоры – я услышал от Лукова, что Борис (так называл он Горбатова) выходом фильма исправил свое материальное положение. А то пришлось ему занимать пятьдесят тысяч у Кости (так называл режиссер Симонова, он собирался вместе с ним снимать картину про железнодорожников, но почему-то не осуществился этот смелый замысел) – и Костя, одалживая деньги другу (у Симонова и стихи есть на смерть Горбатова: “Умер друг у меня, вот такая беда”), спросил все-таки: “А если фильм не выйдет?” “Тем хуже для тебя”, – ответил остроумец Горбатов.

Повторив общее место о том, что Симонова Симоновым сделала война, продолжу свою мысль и цитатой из его романа, где пишет он, оценивая события сорок третьего, если не ошибаюсь, года: “Впереди была целая война”.

Впереди у человека, полного сил, вознесенного признанием выше дома на Котельнической, была целая жизнь.

Но, видимо, опыт этой единицам доступной жизни показался ему несопоставимо беднее военной, если ни строкой он его не коснулся.

Что-то другое, по-моему, лежит за этим.

Ограничусь признанием, что во всем опубликованном Симоновым после тридцатилетия мне как соседу (не по даче уже, а по времени, как говорил Юрий Трифонов, сосед Симонова по дачному поселку) не хватает эгоцентризма.

По моим наблюдениям, писателя писателем делает именно эгоцентризм, в котором простым смертным негоже сознаваться, а писателю даже положено.

За общественные заслуги Симонову в годы борьбы с космополитизмом (в которую он не мог не быть втянут как функционер, как видный литературный чиновник) разрешено было выглядеть (в те времена выглядеть считалось опаснее, чем быть) западником.

Я не видел его на улице Горького в чем-то сверхмодно иностранном, с несоветской стрижкой, что поразило Юрия Нагибина; я не видел его в редакции “Нового мира”, когда вышел он из кабинета без пиджака – брюки держатся на подтяжках, сидевших на главном редакторе так же ловко, как вчера еще – портупея, что молодому тезке Симонова Ваншенкину казалось американским стилем (возможно, фильм по симоновской пьесе “Русский вопрос”, поставленной сразу пятью московскими театрами, уже вышел на экраны и у Ваншенкина сложилось именно такое представление о внешнем виде американских журналистов).

Было еще, наверное, что-то иностранное в деталях одежды, когда приходил он в “Коктейль-холл”, но я не ходил тогда в “Коктейль-холл”. Я располагал лишь наблюдениями дачного соседа – и помню волнение соседей постарше, когда к Симонову приехал английский драматург Джон Пристли.

Дача Петровых – Симонова к нам выходила тылом, а фасад с верандой, как и у нас, впрочем, повернут был к лесу на участке. И потом на фотографии в какой-то книжке я видел Пристли у Симонова возле террасы.

У нас шла пьеса Пристли “Опасный поворот” – и воспринимали его коллеги-дачники как писателя с мировым именем.

Прекрасно помню разговоры, что у Симонова есть винный погреб – и я представлял себе, где он располагается.

Наши гаражи-сторожки стояли возле заборов – и забора от улицы, и забора, разделявшего участки, – спиной к стене. И у сторожек были тамбуры. Вот под тамбуром с той стороны и располагался винный погреб Симонова.

Когда Симонов съехал с дачи, я сейчас же пошел смотреть, что осталось от погреба, – и ничего, кроме битой пустой посуды, не увидел.

Ребенком я мало о чем в подробностях был информирован. Не то было время, чтобы лишним забивать детям голову, – и брякнуть могут, и на ненужные рассуждения раннее знание может навести.

Я не знал до девяностых годов, например, что дачу, куда во время войны вселили Константина Михайловича, занимал – еще до Евгения Петрова – Пастернак.

И поменял место дачного пребывания – переехал ближе к речке Сетунь – Борис Леонидович не случайно: не хотел жить рядом с домом репрессированного приятеля Бориса Пильняка, в чьем коттедже на первом этаже долгие годы жила наша семья.

Когда я узнал, что Симонов стал жить в том же доме, где жил Пастернак, я сначала пытался вообразить, что думал поэт Симонов, очутившись некоторым образом на месте Бориса Леонидовича (легко было догадаться, что возвышение Симонова пришлось на постепенную опалу Пастернака).

Теперь же мне кажется, что ни о каком Пастернаке он тогда вообще не думал – не занимал его вовсе Пастернак. Он думал о правоте дела, которым был занят, – и не отвлекался на мысли ни о чем довоенном (кроме, может быть, мыслей о Валентине Васильевне).

Заместитель Симонова по “Новому миру” Александр Кривицкий говорил про Пастернака: “Ну как же крупный поэт может, чтобы в стихах не было ничего о войне, о народе?”

Значит, не в стихах дело (хотя и в стихах: почти наизусть помню, как герой стихотворения Пастернака, увидев из машины зарево салюта, “шествует” потом “на пункт проверочно-контрольный узнать, какую новость чествуют зарницами первопрестольной”) – не в стихах, так в прозе: не станет же Кривицкий спорить с тем, что “Доктор Живаго” не о народе.

“Доктор Живаго”, между прочим, сочиняемый одновременно с политическим циклом стихов Симонова и началами его прозы, и столкнет Бориса Леонидовича с Константином Михайловичем в “Новом мире”, когда главный редактор исторически отклонит публикацию романа – и никогда от сознания правильности своего решения не откажется.

И в неприятии “Доктора Живаго” Симонов искренен – они с Пастернаком вроде бы в одной стране жили, но ощущали ее совершенно по-разному.

Я не раз по ходу рассказа о Симонове повторял – и повторю еще, возможно, как много он работал (и это, кстати, тоже стало общим местом мнения о нем).

Но разве мало работал Пастернак?

Только вот замечаю, что, вспоминая Пастернака, мы говорим о стихах (и прозе, кто читал), а не об исключительном его трудолюбии.

3

Я думаю, и эстетически Пастернак Симонову интересен не был. Скорее уж, Владимир Луговской (потом описанный в “Двадцати днях без войны” с превосходством человека, храбро воевавшего, перед тем, кто не смог преодолеть животного страха, но все равно сочувственно, с любовью за прошлое, может быть). А из мировых знаменитостей – Киплинг, конечно.

В довоенном симоновском “Генерале” у венгра-генерала “в кофейнике кофе клокочет” – и это не отзвук ли киплинговского “солдат, учись свой труп носить, учись…” чему-то там еще. “Учись [вот к чему я] свой кофе кипятить…” забыл на чем (про генерала у Симонова помню лучше).

Конечно, ни в стихах, ни в прозе военного времени – никакого кофе от Киплинга. В русской армии кофе не пьют – представьте себе, что Василий Теркин после переправы станет пить кофе, а не попросит у начальника второй рюмки, раз переправлялся “в два конца”.

Симонов съехал с арендованной дачи в свою, купленную у Федора Гладкова на другом конце Переделкина – уже не в городке писателей, а ближе к резиденции патриарха и железной дороге; и расчет произошел (помню разговоры об этом в поселке) прямо перед денежной реформой – и Гладков, не успевавший распорядиться вырученной от продажи суммой, злился на Симонова.

Корней Чуковский огорчался, что писатели в Переделкине мало говорят на серьезные литературные темы, редко читают друг другу свои рукописи – у них в дореволюционной Коуоккале все было по-другому.

А Симонову такого рода общения не требовалось, он хотел обособиться – и не нравилось ему, наверное, жить на арендованной даче.

Вместо Симонова на второй этаж дачи въехал его друг Борис Горбатов – и жизнь этой семьи тоже проходила у меня на глазах. Но, кроме красавицы падчерицы Инги Окуневской (никогда ее потом не видел), ничего про Горбатова обычно не вспоминаю.

Прозы Горбатова я не читал – только стихи Симонова, ему посвященные, и воспоминания сына Симонова Алексея Кирилловича, очень комплиментарно оценившего нашего соседа, совсем недолго прожившего напротив, – тот, наоборот, переехал ближе к Пастернаку, чуть ли не в дачу Афиногенова. Дома у нас Горбатов не бывал, хотя до войны они с отцом знакомство водили и Горбатов отцу написал вроде стихотворения: “Скажу тебе я наудачу, тебя погубит дача”. Моя матушка считала, что в сказанном довоенным Горбатовым свой резон имелся.

Я не связал с Горбатовыми свое сильнейшее впечатление от равноценной, в общем, Серовой кинозвезды Татьяны Окуневской.

Она мелькнула за штакетником – запомнились зубы необыкновенной белизны и слова нашей домработницы: “Какая интересная женщина!”

За это воспоминание Татьяна Кирилловна (ее чаще называли и люди заметно помоложе Татой) на меня очень сильно рассердилась при началах нашего знакомства: мне уже было за тридцать, а я сказал, что впервые увидел ее ребенком – и зачем напоминать о пугающей разнице лет?! Но я все же расположил ее постепенно к себе рассказом о детском соседстве. К тому же не стал спорить, когда ругала она Горбатова, а заодно и Симонова.

Тату Окуневскую чуть ли не в тот же год, когда увидел я ее, прекрасную, с нашего дачного участка, посадили.

Но на меня, могу теперь сказать, произвело большее впечатление исчезновение с того же участка дамы, ни облика чьего не помню, ни имени – а знал ведь и называл тетей… нет, вылетело из башки имя мамы Пашки Павлова.

Этот Пашка имел примечательное влияние на мое будущее своим враньем про футбол.

Он все лето не уезжал с дачи, но непрерывно рассказывал про футбольные матчи, которые якобы видел прошлым летом (а был он старше меня вряд ли больше чем на год).

В общем, врал не врал, но рассказывал он мне про футбол едва ли не талантливее, чем Синявский по радио. И, когда на дачу Пашку больше не привозили, я сделался достойным его последователем и преемником. Врал так, что кузина Жени и Павлика Катаевых Инна – девочка повзрослее меня, ученица хореографического училища (она и стала потом балериной) – просила: “Поври еще”.

Я запомнил маму Пашки Павлова из-за ее рассказа о том, как устроен сортир в самолете – реактивной авиации еще не было, самолеты летали низко.

И вдруг мне сказали, что тетю… ну убей забыл, как мы, дети, ее называли… посадили.

Тата написала мемуары с массой страшных деталей быта в заключении – и я, когда читал их взрослым, думал про маму Пашки Павлова, чье имя запамятовал.

После покупки Константином Михайловичем новой дачи я увидел Толю Серова в Москве во дворе своей школы.

Первым жильем Симонова как признанной знаменитости стал дом на Ленинградском шоссе – там, где впадала в шоссе наша Беговая улица. Дом в округе называли ажурным – лоджии дома полупрозрачно закрывала витая (вроде дикого винограда) лепнина. Жили за декоративным фасадом не последние в Москве люди – директор стадиона “Динамо” Буров, например.

Толя мог учиться в нашей сто сорок шестой школе (теперь в ней станция переливания крови) – рядом с кружевным домом была только женская. Но не учился – и зачем приходил к нам, не понимаю. Мы разговаривали с ним, как старые, но давно утратившие связь знакомые: в разговоре не чувствовалось заинтересованности.

Я долго не видел Толю, но слышал, что его перевели в Чоботовскую школу – это за станцией Переделкино. Школу, знаменитую мичуринским садом (о нем писала “Пионерская правда”). Мичуринским садом Анатолий Серов-младший не увлекся, продолжал куролесить, и не без озорной выдумки.

Кроме мемориального шалмана над прудом был еще и в рифму ему шалман возле железнодорожной платформы.

Однажды (впрочем, не уверен, что однажды) ученик шестого, кажется, класса Толя забежал перед школой выпить водки с пивком. И, как назло, не успел школьник поудобнее усесться за выпивкой, как вошла учительница – то ли случайно зашла, то ли увидела любимого ученика через окно.

Многие из нас на месте Анатолия растерялись бы. Но у Героев Советского Союза пугливых детей не бывает – и Толя, галантно приподнявшись со стула, пригласил учительницу разделить с ним угощение.

Следующей инстанцией Толиного воспитания стала колония под Нижним Тагилом – не так и далеко от города, носившего имя отца малолетнего нарушителя (Чкалов, кстати, переименован, а Серов – нет, чемпион мира по боксу Костя Цзю оттуда родом).

Возвращенный из колонии, Толя впервые после прерванного соседства пришел к нам на участок. И разговаривал со мною так, как будто мы расстались вчера. Он теперь носил очки (плохо видел) – и рассказывал мне не про колонию, а про то, что первой его любовью была Наташа, принятая в семью Горбатовых девочка из Ашхабада (там в сорок восьмом году было сильнейшее землетрясение). Наташу эту я, конечно, видел и знал, но никак не мог связать с нею Толю.

Настоящего сына Константина Симонова Алексея я увидел намного позднее, чем Толю Серова, – мне лет тринадцать уже было. На чьей-то даче играли в пинг-понг. В отрочестве я старался подавить внутреннюю неуверенность привычкой язвительно разговаривать и цепляться к людям с замечаниями. Я увидел, что Алексей высовывает при игре язык, – и тотчас же сказал ему об этом. Тот ответил, не прерывая игры: “Ты думаешь, ты первый, кто это заметил?” И ответом своим очень мне понравился, пропала охота задираться.

Позднее, когда Алексей стал уже кинорежиссером, писателем и правозащитником, в своих воспоминаниях он изобразил Толю с меньшей симпатией, чем я сейчас попытался.

У Леши больше причин быть недовольным Толей, чем у меня, и вообще быть обиженным на то, что он у собственного отца бывал в гостях, а Толя находился там постоянно.

Справедливость, однако, восторжествовала: хорошо учившийся в школе Алексей, унаследовавший от папы исключительное трудолюбие, стал всем, как мне кажется, кем хотел стать. А избалованный писательский сынок Толя спился и рано умер.

И все же Толя даже после воспоминаний Алексея, где представлен нахрапистым, но без стержня в характере, вызывает у меня сочувствие.

Он не получил возможности распорядиться генами – с его зрением нечего было и думать про авиацию. А гуманитарий из него не получился – актерский ген мамы аукнулся в нем слабо.

Он женился на девушке из института кинематографии, сыгравшей в кино невесту Ивана Бровкина (был такой комедийный фильм про солдатика из колхоза, сыгранный Леонидом Харитоновым), – девушка потом училась на сценаристку, проявилась и в журналистике. Толя со своим пьянством ей разонравился.

Он дружил с культурными парнями – я о нем слышал от сказочника Сережи Козлова. Сережа рассказывал, как Толя привел его к отчиму на улицу Горького – протежировал Козлова как начинающего поэта. Сказочник вспоминает, что Константин Михайлович был в белой рубашке со множеством оттиснутых на ней черных бомбочек (атомных?) – и, просмотрев Сережины стихи, сказал, что ему нравится строчка: “Небо голубое, стая голубей…”

Обиды Алексея можно понять, но все равно с детством ему повезло больше.

У Леши была очень умная мама (уважаемый в редакционном деле человек) – мне кажется, она и помогла сыну правильно выстроить отношения с отцом. Насколько я знаю, у повзрослевшего Алексея Кирилловича (он сохранил в отчестве настоящее имя отца, Симонов не выговаривал буквы “р” и стал называть себя Константином) сложились наилучшие отношения с Константином Михайловичем.

…После того пинг-понга у кого-то на даче я увидел Алексея Симонова уже в университете.

В день полета первого космонавта он увлек свой курс (или весь факультет?) института восточных языков за ограду университета.

Шли улицей Горького – я тоже увязался, не хотелось сдавать зачет по научному коммунизму у себя на факультете журналистики.

На площади Маяковского у памятника Маяковскому Леша, вполне вошедший в роль лидера, трижды крикнул “ура”: в честь первого космонавта, в честь первого поэта-космонавта (это определение мне меньше понравилось, но жаль, что ли, крикнуть “ура” за компанию?) и третье “ура” – в честь нас самих, на площади собравшихся.

Дальше Алеша стал декламировать стихотворение Маяковского, на всю площадь произнеся волшебное слово на букву “б”, которое в книжках так же конфузливо обозначали только первой буквой “б”…

Ну и уж в финале Леша на брусчатке Красной площади танцевал вприсядку – и я удивился даже, зачем он учится восточным языкам.

А у Толи родителей, в сущности, и не было никогда.

Конечно, Симонов не стал бы церемониться с Толиным шалопайством, будь это не пасынок, а родной сын. Потому и уклонился от применения жестких мер, тем более что собственный его сын – по контрасту – прекрасно учился и без всякого принуждения.

С Валентиной же Васильевной все понятно: она продолжала жить в мире своих потаенных и явных чувств, теряла помаленьку профессию, теряла Симонова, не смиряясь с мыслью, что ее можно разлюбить – тем более разлюбить тому, с кем она повязана легендой “Жди меня”.

Общим местом – опять общим местом! Такое впечатление тупиковое у меня иногда создается, что все наши рассуждения (и воспоминания) о советской цивилизации сплошь из общих мест состоят, из упреков или оправданий, оттенки и нюансы некому учесть, – словом, общим местом стал упрек Константину Симонову, что во всех затеянных Сталиным послевоенных кампаниях по выкорчевыванию робких побегов не свободомыслия даже, отнюдь, а здравого смысла принял он самое энергичное участие, бросив еще и под ноги известно кому свою популярность, как Паратов из “Бесприданницы” шубу. Другой разговор, сохранилась бы у него та популярность, что со временем еще и приумножилась, не поступи он с ней так, как поступил.

Кто-то не простил ему ни Зощенко, ни космополитов.

Но все же очень многие продолжали любить писателя Симонова, восхищаться широкими жестами, очень шедшими к тому образу, в каком сумел он оставаться на протяжении всей жизни, – и рады были ухватиться за слова, произнесенные Константином Михайловичем на своем полувековом юбилее, что не все ему в его жизни нравится, не все он делал хорошо, не всегда был на высоте человеческой (слова про высоту гражданскую я намеренно пропустил – уж больно широко это понятие трактуется у нас при полном его отсутствии, и мне кажется опрометчивым говорить в таком случае о нем всерьез).

Полувековой юбилей Фадеева (с его клятвой быть верным Сталину) пришелся на пятьдесят первый год. Симонов был на четырнадцать лет моложе – и отмечал круглую дату в шестьдесят пятом.

Произнести ту фразу, что произнес он, – притом с чувством сохраненного достоинства (и чувством зала, где преобладали почитатели Симонова), а не “по-русски рубаху рванув на груди” – в шестьдесят пятом году не такой уж и подвиг. Хотя, конечно, все-таки лучше, что он ее сказал, чем пропустил бы, не желая ворошить своего прошлого.

Алексей – хороший сын. И сделанное им для сохранения в новых поколениях образа отца – не только с пафосом родственника, но и с попыткой быть объективным, предупредив этим лишние нападки со стороны, – ничего, кроме похвалы, не заслуживает.

Но я смотрю на Константина Михайловича со стороны – и пафос Леши вряд ли смогу разделить. Несогласие мое с некоторыми трактовками отца сыном вызвано не желанием напасть с критикой на бывшего соседа (мы, кстати, и с Алексеем Кирилловичем соседи, жили в одном доме на “Аэропорте”), а только желанием лучше понять человека, с которым жил в одно время.

Алексей, например, рассказал, что почти десятилетие после войны у отца на руках выступала экзема, поскольку эти годы были для него трудные.

И я не спорю, что трудные, но не могу (при всем желании, будь оно у меня) думать, что экзема возникала только из-за того, что Константину Михайловичу, выполняя сталинские указания, приходилось идти против своей совести.

Гораздо ближе к истине, чем слова, сказанные на юбилее, показался мне резкий ответ Симонова на упрек молодых писателей оттепельного созыва, что писатели ранга Симонова продавались: “А вас покупали?”

4

Симонов был выбором Сталина, проведшего в мыслях то, что сейчас называют кастингом.

После войны Сталину не нужны были больше Рокоссовские – от них и опасность могла происходить, отведи от них глаз, напоминавший бы маршалу, отбывавшему перед войной заключение, глаз тюремщика.

Теперь ему нужны были люди партикулярные.

Принято говорить, что Сталин любил Симонова (как принято было говорить про любовь вождя к Фадееву). Любовь вряд ли категория политики (сказал же Иосиф Виссарионович дочери Светлане, когда похвасталась та отцу напечатанным “Правдой” очерком влюбленного в нее Каплера: “А я не знал, что «Правда» существует у нас для любовной переписки”).

Конечно, в сугубой рациональности действий Сталина мог быть промельк иррационального. Но иррациональное в таком случае служило рациональному надежнее, чем само рациональное.

Сталин помнил, что даровал Симонову неслыханную популярность, разрешив печатать “Жди меня” в “Правде” (то есть вопреки принятому сделал легитимной любовную переписку). Но теперь он хотел этой популярностью распорядиться сам, сделав вид, что поручает ею распорядиться самому Симонову.

Симонов вслед за Фадеевым и Эренбургом (как ни отнекивался от этого сам Илья Григорьевич и его верные почитатели) попал на “чертову кухню”, и жить ему отныне предстояло по ее законам.

И, каким бы храбрым ни считал себя прошедший войну Константин Михайлович, страх теперь мучил его куда больше, чем совесть.

Они обманывались (сильный человек в таких ситуациях всегда почему-то слабее слабого, не жаждущего ни силы, ни власти), но до конца обмануться не могли – слишком много они знали по сравнению с обыкновенными людьми и знали, чем за такое их знание платят.

Сталин бывал жесток – и пожалуй, даже чаще бывал жесток – со своими фаворитами.

Разве мало бы ему расстрелять Михаила Кольцова, по его же поручению узнавшего про Испанию больше, чем исполнителю задания следовало знать? Был – кто же спорит? – злодейский резон в расстреле сталинского эмиссара самим же Сталиным. Но пытать Кольцова за что? Только ли ради выуживания из бедняги ложных показаний?

Думаю, хотелось Иосифу Виссарионовичу, чтобы про пытки Кольцова (и его показания) знал и Фадеев, и иже с ним.

Симонов вкусно потом описывал свои командировки за границу, свои встречи с Чарли Чаплином, с Иваном Буниным.

Все знают, что Сталин посылал его за Буниным, полагаясь на писательскую известность Симонова.

Но что подразумевал Сталин за возвращением нобелевского лауреата?

Публичную казнь на лобном месте за “Окаянные дни”? Или же после знаменитого замечания партийному функционеру в литературе Поликарпову, что других писателей у него нет, он захотел вдруг, чтобы другой писатель в пику Фадееву, Симонову и даже Шолохову у товарища Сталина появился наконец?

И Симонов, выполняя ответственное поручение, пилил сук, на котором сидел вместе с другими писательскими вожаками.

И случайно ли не спешил он сам публиковать (опубликованные Лазарем Лазаревым после смерти Симонова) мемуарные записки “Глазами человека моего поколения”?

Чувствовал, что новых мыслей о Сталине у него и спустя столько лет не появилось. Что отречься от страшных времен, в которых был он, однако, не только у всех на виду (он и потом, и дальше оставался на виду), но и прикасался к чему-то, так и не собрался. О чем так и не захотел рассказать, расскажи он об этом, другую бы жизнь в литературе пришлось бы (удалось?) начать.

Возможно, я фантазирую – и на самом деле все гораздо проще, ординарнее, ничего не прибавлялось к единожды не по правде сказанному?

Но дает ли мне такая жизнь, как жизнь Симонова – тайная ли, явная, – повод для фантазий?

И жаль бывает раскаиваться в такой жизни, разбив ее в угоду чьему-то свободомыслию на несоединимые один с другим периоды. Перестав быть цельным человеком, каким, несомненно, был Симонов.

Возможно, к поступкам, его не красящим, Константин Михайлович отнес тогда на юбилее свою статью в им же редактируемой “Литературной газете” “Священный долг писателя” – разгневавшую Хрущева посмертной преданностью фаворита патрону.

Но этот поступок как раз красит Симонова.

При всем моем отношении к Сталину и бредовой идее его восхваления статья Константина Михайловича вызывает у меня нечто похожее на уважение – это поступок не придворного, а по-своему порядочного человека.

Он, как близко стоящий к власти, догадывался, что новое руководство начнет свои дни с микширования былых восхвалений Сталина – и вообще постепенно сведет их на нет. Но решил прикинуться, что ничего не понимает, – проверить (для необходимого ему в дальнейшей жизни адреналина) степень своего влияния при новой власти, вероятность сохранить положение. И по возможности сохранить лицо.

Разъяренный Хрущев все же не решился немедленно выкинуть Симонова из политики – для него, продолжавшего борьбу за единоличную власть, понятным сделалось, что Сталина Симонов боялся, а его, Хрущева, пока не очень, не спешит брать сторону нового лидера, – и нет ли у него опоры в других претендентах на власть (наверняка же вслед за Сталиным благоволили к нему и Молотов, и Маленков)?

Хрущев терпел Симонова еще пять лет.

Возможно, за три этих года, чувствуя, что не сохранить ему административного влияния, Константин Михайлович и обдумал, что будет делать в литературе дальше.

Менявшаяся к случаю ситуация, как ни покажется неожиданным, была ему на руку.

Выражение “дальше фронта не пошлют” очень подходило к ситуации с писателем Симоновым при Хрущеве. Опала, выражавшаяся в отсылке его корреспондентом все той же “Правды” в Ташкент, для пишущего писателя никакая не опала.

А те послабления, которые помогли выдвинуться новым писателям, разрешали и ему рассказать о войне больше, чем он прежде рассказывал, – “Разные дни войны” оставались главным литературным (и жизненным, пожалуй) капиталом Симонова, валютой, обеспечивающей успех в беллетристике, – он и не послал себя (сам уже) дальше военного романа.

Года три назад ехал я (вернее, мчался, не скажешь же про “Сапсан”, что он едет) скоростным рейсом в Питер.

Прямо под потолком вагона был укреплен телевизор с отключенным звуком.

Транслировали “Живых и мертвых”, двухсерийный фильм по роману Константина Симонова, – и я почти половину дороги смотрел картину в немом варианте (никогда целиком ее не видел, что-то каждый раз мешало либо досмотреть до конца, либо начать смотреть с начала).

Я хорошо помнил роман – отсутствие звука мне не мешало.

Правда, от развития сюжета меня довольно долго отвлекали воспоминания. Почти с каждым из исполнителей ролей, кроме разве Анатолия Папанова (он играл главного генерала), я был знаком или дружен – от знаменитых Высоцкого и Ефремова до моего однокурсника Володи Шибанкова – забытого, или, правильнее сказать, незаслуженно не ставшего известным, артиста.

Не считая Олега Табакова затруднился бы назвать, кто еще из снявшихся в этом фильме жив сегодня. А ведь едва ли не все снимались в начале жизни: тот же Высоцкий, перекрашенный в соломенного блондина, не дольше нескольких секунд играет солдатика в кузове грузовика и больше на экране не появляется.

Вспомнил я и о том, что и меня самого не настойчиво, но звали на роль третьего или четвертого плана в эту картину.

Позвонили из группы “Живых и мертвых” с приглашением приехать на пробу – предполагали на роль фотографа Мишки Вайнштейна (Симонову прототипом для Вайнштейна послужил коллега Виктора Тёмина по работе в центральных газетах по фамилии, кажется, Бронштейн или Бернштейн, известный в своем кругу человек). Я спросил: “А почему на эту роль?” “У нас снимаются ваши приятели, они говорят, что вы очень смешной”.

Я уезжал на практику в Серпухов – и вылетать ради эпизодически-комической роли из университета (не так легко было перевестись мне на факультет журналистики) не входило в мои планы. Рискнул бы, может быть, из-за роли сколько-нибудь главной (я себя все еще видел героем), а так с легким сердцем отказался – и нисколько не сожалел, увидев в роли Вайнштейна известного артиста Зяму Высоковского.

В “Сапсане” вдруг малодушно подумал, что вот и еще один случай остаться в истории я пропустил. Но посмотрел, как проигрывает мой друг Боря Ардов, изображавший работника райкома партии, в эпизоде с Кириллом Лавровым, и решил, что не снялся в “Живых и мертвых” к лучшему: Борис хоть красивым остается на экране, а я как бы выглядел в комической роли?

Все же фильм втянул меня в себя, когда миновали мы Бологое, – и, видимо, оттого, что смотрел я вариант без единого слова, я понял, как мне кажется, свои не сформулированные прежде претензии к тексту – к тексту, а не к чему другому.

Не касаясь разных масштабов содержания некогда запрещенного романа Василия Гроссмана, с которым десять лет жили мы в квартирах напротив (я все же стараюсь в своем сюжете держаться линии соседства), и премированного, как обычно, романа Симонова, сразу хочется сказать, что первый роман написан большим писателем, а второй продиктован знаменитым автором.

Я знаю, что Константин Михайлович не первый из отечественных писателей, кто прибегал в работе над прозой к помощи стенографистки. И все же равнодушие к слову у человека, писавшего стихи прежде, чем обратиться к прозе, несколько удивляет.

И я заподозрил, что и с прозой Симонова происходит то же, что заметил когда-то Агапов в случае с политической поэзией: массовый читатель следит за сюжетом и безразличен к порядку слов и к самим словам (в их заемности или незаемности). И зачем тогда, по угаданной Агаповым логике, знать большее количество слов, чем привык читатель?

5

Впервые после детства в Переделкине я увидел Константина Михайловича в новом (как острили, сносном – и через какое-то время действительно снесенном) здании театра “Современник” на Маяковке.

Театр Ефремова оставался молодым, многое ждало еще “Современник” впереди, – но теперь уже был самым модным (оставаясь протестным), окруженным самыми знаменитыми и прогрессивными людьми своего времени.

Мне показалось, что на протяжении жизни Константин Михайлович Симонов как-то корректировал свою внешность – и бывал в разные времена разным: то несколько поправлялся, то снова худел, носил когда-то длинные, зачесанные волной волосы, потом стригся короче, так красиво седел, что седина не казалась преждевременной. Я привык воспринимать Симонова всегда солидным – солидным с молодости (я-то был ребенком, когда его видел, но фотографии тех лет подтверждают мое детское впечатление) – и удивился, когда прочел в книге Игоря Кваши, что называет он начавшего сотрудничать с их театром Симонова Костей (он, мол, посоветовал Евстигнееву занять денег на кооперативную квартиру у Кости Симонова, и Костя, конечно, одолжил Жене денег, а когда тот отдавал долг, забыл, что одалживал).

Но Симонову, в чьей жизни уже столько всякого разного случалось, на момент появления в “Современнике” было всего-то сорок шесть лет – и ему наверняка нравилось, что придирчивая к прошлому молодежь видит в нем не советского мэтра, а своего современника.

И на самом деле никакие антисталинские настроения не мешали артистам молодого театра помнить, как играли они в самодеятельности или “Русский вопрос”, или что-нибудь еще из широко шедших после войны пьес Симонова и читали при поступлении в театральные школы “Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины”, допустим.

Они помнили, что Симонов – фронтовик, они не могли при всей новизне своих нынешних взглядов (приверженности к итальянскому неореализму) перестать любить Серову в фильмах своего детства, они восхищались тем, что боготворимый ими Хемингуэй состоял с Константином Михайловичем в переписке.

А может быть, как в юности случается, им хотелось поскорее выглядеть взрослыми – и дружба с несомненно взрослым Симоновым льстила каждому из них.

И все же более всего взволновала “Современник” тема предложенной Симоновым пьесы. Она была вроде бы, как всегда у Симонова, про войну, но с перенесением действия в наши дни – точнее, действие пьесы “Четвертый” происходило в наши дни, но главным становилось рассекавшее (по идее автора, ставившее все с ног на голову) воспоминание о главном событии в прошлой жизни героя. В этом воспоминании к нему, оставшемуся в живых, приходили погибшие друзья, которым и был обязан продолжением жизни, прожитой затем, как сам понимает, недостойно. То есть, пожертвовав всем своим сегодняшним благосостоянием, он может завершить жизнь достойно, но завершить без какой-либо надежды снова жить припеваючи, продавшись, как полагается приличному журналисту, только один раз, а не два (помните вопрос Симонова: “А вас покупали?”).

Принять такое решение в одиночестве он не в состоянии.

Правильного совета от жены (Женщины, которую он не любил, но на которой женился, как обозначена она в списке действующих лиц) он и не ждет, не верит он ее советам. Он (в списке действующих лиц автор называет этого журналиста Он) идет к Женщине, которую любил, но на которой не женился, – и вот она (не принятая в советских пьесах мистика) сводит его с тремя мертвыми друзьями – теми, кто когда-то решился на побег из концлагеря, его (который “Он”) сохранив для будущего, коим он умно, но недостойно принесших себя в жертву героев, распорядился.

И теперь – в итоге мучительных размышлений – он просит их взять его четвертым.

В моем беглом пересказе это похоже на пародию. Почему четвертым, если сообщить миру о подлости (запущенном самолете с атомной бомбой), готовящейся правительством страны, где Он живет (а живет он, конечно, в Америке – и все действующие лица тоже американцы), журналист должен сам? Погибшие друзья-то тут при чем? Но подразумевалось, вероятно, что, пойди он четвертым тогда, не мучил бы его страх за свою шкуру и сегодня.

В пьесе можно найти и еще ряд несообразностей.

Но можно и понять, что, сочиняя одновременно с большим романом и пьесу, автор лихорадочно искал выход в исповедальный жанр, от которого за годы после “Жди меня” успел (или постарался) отвыкнуть.

В пьесе заметно и подражание западным, раз действуют в ней иностранцы, образцам – при желании кроме Артура Миллера можно вспомнить и переделкинского гостя Пристли. Но, вроде бы уже почувствовав своим главным автором естественного, ни на кого ни похожего питерца Александра Володина, актеры “Современника” и режиссер Ефремов ухватились за пьесу Симонова как за возможность вывести на сцену более привычного для театрального амплуа героя. Артисты есть артисты, каким бы прогрессивным ни был театр. А публика на то и дура, чтобы и в самом прогрессивном театре не пойти ей навстречу, что Симонов с его опытом советского драматурга и знанием публики предположил правильно.

Я бы не сказал, что в пьесе Симонова так уж убедительно выглядел Он.

Но “Современник” видел перед собой не персонажа пьесы, а Константина Симонова с его жизнью и судьбой – с такими, однако, жизнью и судьбой, которые – не без помощи своего образа – Симонов сумел внушить пьесой.

В пьесе автор наговаривал на себя – на свой, вернее, переселенный для маскировки в Америку вариант: на самом деле Симонов не женился, как его герой Он, из выгоды на богатой, но нелюбимой женщине, отказавшись от любимой.

В жизни Константин Михайлович по симпатии женился на Ларисе Жадовой, дочке большого генерала, но сам-то был уже тогда генералом от литературы (от всего общественного строя) побольше, чем тесть.

От любимой женщины Симонов никогда не отказывался – и это стало главной литературной удачей поэта, чью любовь к знаменитой актрисе обстоятельства (и власть, ими воспользовавшаяся) сделали чуть ли не национальной идеей.

Зачем же он наговаривал на себя в пьесе?

Прибегнем снова к домыслам – что может быть соблазнительнее домыслов?

Я бы объяснил напраслину, возводимую на себя Константином Михайловичем, как форму мужественного кокетства.

Кокетства не вполне безобидного для самого автора пьесы – ему (не впервые ли?) нечего было взять для себя у героя пьесы, а поделиться с ним сокровенным не получилось, Константин Михайлович мог подарить персонажу фабулу своей жизни, но не сюжет (в сюжете сам, наверное, отчаялся разобраться – отчего и стихи постепенно перестал писать совсем, грешил то ли на отсутствие адресата любви, то ли на отсутствие самой любви, иссякшей в размолвках и разрыве с прежним адресатом).

А не могло ли быть иных причин, когда-то стихосложению способствующих, однако теперь мешающих?

Ефремов захотел сыграть главную роль в гриме Симонова, но от грима отвык – и на сцене оставался тем же Ефремовым, по-ефремовски упрямо ломился в открытую дверь, откровенно сердясь, что не придумал (и автора не сумел заставить), как сделать ее закрытой.

Автор присутствовал в спектакле записанным на магнитофон текстом о том, что вчера герою исполнилось сорок два года, а сегодня у него болела голова…

У него…

Ефремов не мог играть “у него”.

Он всегда играл “у меня”.

Не пьеса не удалась Симонову. “Четвертого” поставил в Ленинграде загипнотизированный именем автора Георгий Товстоногов, а верный Александр Столпер снял кино (еще и с Высоцким в главной роли), – но не удалась попытка изменить жизнь, не получилось вырваться из власти своего образа, а каким на самом деле был Он, сказать, как встарь, от первого лица – Симонов не смог. И зря, наверное, пробовал.

Провались спектакль, как чеховская “Чайка” когда-то, не понятая публикой-дурой, это, возможно, встряхнуло бы Константина Михайловича, не знавшего провалов – читатель любил его и в том, что критика считала неудачей. Но о каком провале, о какой неудаче имею я право говорить, когда относившийся прежде к Симонову с некоторым недоверием Виктор Некрасов отозвался восторженной рецензией?

Михаил Козаков, дублировавший Ефремова, но внешне (тем более в гриме) напоминавший Симонова, играл с меньшим, чем у Ефремова, желанием быть на подмостках Симоновым – и смотрелся бледнее.

Выросший в питерской писательской среде, относившейся скептически к послевоенному Симонову, Миша раньше других охладел и к роли, и к пьесе – и потом в своей “Актерской книге” виновником художественной, как считал он, неудачи (пусть и принятой публикой “Современника” вполне благосклонно) считал автора, “ни единой долькой” от своего проверенного лица в итоге не отказавшегося.

Симонов и после “Четвертого” оставался для “Современника” близким автором и человеком. Из афиши “Пятой колонны” Хемингуэя мы узнавали, что пьеса идет в сценической редакции хемингуэевского друга Константина Симонова. Но Симонов после первых же представлений потребовал строчку о его участии немедленно вычеркнуть – под редакцией оказалась афиша, а не пьеса.

Отец начинавшего тогда работу в “Современнике” Бори Ардова Виктор Ефимович попросил сына устроить ему приглашение (или сам, Ардова-старшего вся театральная Москва знала, пришел без приглашения) на встречу в “Современник” нового, тысяча девятьсот шестьдесят первого года.

Он хотел посмотреть на Солженицына. “Иван Денисович” Виктору Ефимовичу не понравился, “мало полета у автора”, но увидеть новую знаменитость своими глазами хотелось (видимо, когда Александр Исаевич приходил к Ахматовой на Ордынку, Ардов был в отъезде).

Ардов увидел на новогоднем балу не только Солженицына, но и Симонова (Симонов на “Ивана Денисовича” написал рецензию в “Известия”) и Сартра, приведенного в театр Симоновым.

А в продолжение отношений с театром – спектакль в моих воспоминаниях превратился в тот фильм, который я почти через полвека смотрел в “Сапсане”.

Правда, в фильме еще более главную, чем у Папанова из Сатиры, роль играл артист театра Товстоногова Лавров, а наибольшая слава выпала Олегу Ефремову, сыгравшему в эпизоде танкиста Иванова.

Конечно, фразу о том, что на фамилии Иванов вся Россия держится, сочинил Константин Симонов, но Ефремов для этой фразы рожден – произнеси ее Тихонов или Баталов, впечатление было бы меньшим.

В картине по Симонову “Случай с Полыниным” Олег Ефремов сыграл такого летчика, каким автору хотелось бы, наверное, стать в первую пору любви к Серовой. Любовь к Анастасии Вертинской Полынина-Ефремова делала достоверным случай с придуманным (хотя была же для этого исходная натура на дорогах военного журналиста) Симоновым-летчиком.

Но пьес он больше не сочинял – и не помню, принимал ли участие в инсценировке “Лопатина” для “Современника” или вообще перепоручил все режиссеру Райхельгаузу – от Райхельгауза известно, что он получил за инсценировку неслыханный гонорар (заботами, естественно, автора повести).

Не помню точно всех названий, где действует персонаж – писатель и военный журналист Лопатин, но для меня он – герой “Двадцати дней без войны”, лучшей, на мой взгляд, беллетристики Симонова; чувствуется, что по надиктованному тексту он тщательно прошелся своим неизменным черным фломастером. Конечно, и фильм, поставленный Алексеем Германом, и то, как снялся в нем Юрий Никулин, повлияли на мое впечатление, но и текст не перестал мне нравиться.

Я уже свыкся с тем, что и дальше у Симонова всегда теперь будет не “Жди меня”, а “Жди Лопатина”.

И здесь мне всего понятнее обыкновение Симонова подзарядиться от героя, когда он в “Четвертом” прокололся с альтер эго. Но подробности жизни Симонова вне знакомого всем образа все равно были бы интереснее того, что, очень может быть, гениально сыграл Никулин. Никакой Лопатин не мог иметь биографии Симонова – сам Симонов того не захотел (либо не представлял, как сделать такую биографию фактом литературы).

Мы ехали-мчались до Санкт-Петербурга в “Сапсане” вместе с женой, приглашенной на конференцию, посвященную семидесятилетию Иосифа Бродского, десятого мая – и фильм по роману Симонова крутили по случаю вчерашнего Дня Победы. В честь Дня Победы по телевизору показали и давнее интервью Константина Михайловича с маршалом Жуковым.

Но стихотворение про маршала по радио прочли все же Бродского: “…ветер сюда не доносит мне звуки русских военных плачущих труб…” Что-то меняется, однако, в нашей жизни.

Сочинил это стихотворение не столько нобелевский лауреат, сколько сын советского офицера, прошедшего войну.

Стихи на смерть Жукова Иосиф написал в семьдесят четвертом году – в том самом году, когда Константин Михайлович Симонов смог счесть себя удостоенным всех мыслимых советских наград, включая геройскую звезду, – Брежнев был к нему милостивей, чем Хрущев.

И я подумал о том, что, оставайся Бродский и дальше на родине, не прекратись его мытарства и непечатание, кто знает, обратись те, кого тревожила судьба опального поэта, как не раз бывало, к Симонову за помощью и поддержкой – и новые цацки послужили бы делу литературы больше.