Читать книгу Чехословакия-68. Пльзеньская осень. Воспоминания советского военного переводчика - Анатолий Нутрихин - Страница 4

В студенческую пору

ОглавлениеС этим языком я познакомился на переводческом отделении филологического факультета Ленинградского государственного университета. На славянской кафедре переводчиков готовили в четырех группах: чешской, польской, сербской и болгарской. Осенью 1948 года после успешной сдачи приемных экзаменов мне предоставили возможность выбрать одну из этих групп, и я предпочёл первую. Чехословакия считалась наиболее развитой в культурном и экономическом плане восточноевропейской страной.

Будущие слависты штудировали историю, географию, литературу и язык того или иного народа. Преподавали знатоки этих предметов, учили основательно. Правда, позднее, в Чехословакии, я почувствовал, что недостаточно владею разговорной речью. Предполагалось, что будущие переводчики попрактикуются в речи на последнем курсе, во время годовой зарубежной стажировки в Чехословакии. Однако наш иностранный вояж министерство образования отменило, и летом 1951 года: «чехов» послали на практику: одних в Закарпатье, в села, где жили русины, говорившие «почти по-чешски», а других, в том числе и меня, – в Москву.

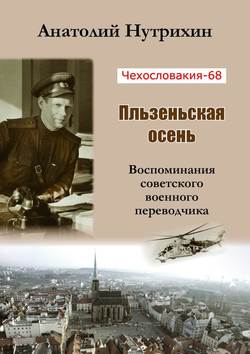

Анатолий Нутрихин, студент, 1950 год

В столице в течение месяца я работал во всесоюзном журнале «Славяне», размещавшемся в старинном особняке на улице Кропоткина, 10. Каждый день мне поручали перевести на русский несколько газетных статей или заметок на этнографические темы, после чего я был свободен. Мои товарищи трудились в других учреждениях. Поселили нас в студенческом общежитии Московского университета на Стромынке, 32. В комнате было несколько человек. На конце длинного, во весь этаж, коридора располагались кухня, умывальня, душ и уборные.

В связи с летними каникулами большинство иногородних обитателей общежития уехали в родные края. В иное время года я мог бы встретить здесь Михаила Горбачёва! Будущий президент Советского Союза – тогда студент юридического факультета Московского университета – обитал в этом общежитии вместе со своим чехословацким другом – студентом Зденеком Млынаржем. «Мы с ним дружили до конца его жизни», – сказал на склоне лет Михаил Сергеевич.

В зрелые годы Млынарж стал приверженцем идей «демократического социализма». В нём, европейце, рано зародились зёрна сомнения в правильности ряда марксистских идей, возникло недовольство качеством жизни в Советском Союзе. В своей книге «Мороз ударил из Кремля» Млынарж пишет, что его не удовлетворяли условия послевоенной жизни советских людей. Они, по его мнению, питались плохо, мужчины донашивали армейскую форму. Москва казалась Зденеку большой деревней с обилием пьяных, лежащих на земле: их не поднимали, а перешагивали и шли дальше.

Я помню то время: Млынарж сгустил краски, рисуя картину жизни тогдашней столицы, хотя в чём-то был прав. Последствия варварского нашествия фашистской Германии долго сказывались на уровне жизни населения. Но страна залечивала раны, уже в 1947 году правительство отменило карточную систему, постепенно восстанавливались промышленность и сельское хозяйство. Проблем, неувязок было немало. Возникали они и в системе университетского образования. Например, на предпоследнем курсе в деканате нам объявили, что выпускников-славистов не смогут распределить – то есть, обеспечить работой – по специальности «переводчики». Нам предложили сделать выбор: дополнительно сдавать экзамены по программе отделения журналистики или русистики, чтобы иметь по окончании вуза соответствующие профессии. Я получил диплом слависта-филолога и преподавателя русской словесности.