Читать книгу Тэтчер. Великие личности в истории - Андрей Галушка - Страница 3

Предисловие. Ненависть

ОглавлениеЛюди, сформировавшиеся в условиях предзакатных лет Советского Союза, наверняка помнят, что в ежевечерней программе «Время», главной новостной телевизионной передаче СССР, после надоевшей жвачки первых пятнадцати-двадцати минут о повышении надоев стали, урожайности скота и прочем проценте жиров в масле хоть какой-то интерес у зрителей возбуждал международный блок. За рубежом постоянно что-то происходило, в отличие от уверенности в завтрашнем дне в пределах самого рубежа. Зрителей приятно грели сообщения об очередных успехах мудрой внешней политики коммунистической партии и советского правительства, о растущем влиянии первого в мире государства рабочих и крестьян среди рабочих и крестьян, которым пока приходится стенать и томиться в мрачных странах капитализма, где правит чистоган, а агрессивная монополистическая, а также империалистическая буржуазия только и мечтает развязать захватническую войну против Советского Союза (на страже которого, естественно, помимо международного движения за мир, стоят доблестные советские вооруженные силы, оснащенные новейшим оружием, для производства которого трудился в свое рабочее время значительный процент телезрителей СССР). В этой картине мира противниками мудрых вождей[1], убеленных сединами и украшенных значительным (и постоянно растущим) числом высших государственных наград, была целая галерея почему-то постоянно сменяющихся (что объяснялось «чехардой внутренней политики», а в современных терминах все тем же «отсутствием стабильности») первых лиц из противоположного лагеря. Лиц этих по возможности старались представлять в смешном, нелепом и карикатурном виде. Это обычно не составляло труда – здесь советским пропагандистам охотно, добровольно и неосознанно помогали оппозиционные партии и оппозиционные средства массовой информации стран Запада.

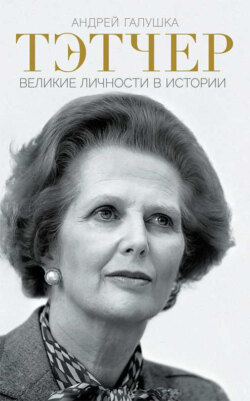

С конца 1970-х годов постоянным обитателем бестиария советской пропаганды стал лидер британской Консервативной партии, а затем премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии – Маргарет Тэтчер. Она заняла, можно сказать, почетное место «главного врага Советского Союза», соперничая даже с президентом «врага номер один», Соединенных Штатов Америки. Советские карикатуристы нередко придавали ее черты образу холодной войны. Очень уж решительно голос Маргарет Тэтчер призывал страны Запада не верить мирным инициативам СССР в период, когда в моду вошла так называемая «разрядка напряженности», то есть в короткий промежуток середины – конца 1970-х годов, от завершения войны во Вьетнаме до начала военных действий в Афганистане. А уж когда в отношениях между Востоком (что тогда понималось как «страны социалистического лагеря») и Западом случилось новое похолодание, Железная леди, как ее регулярно называли в советских газетах и телепередачах, стала воплощением враждебного капитализма.

Советские газеты злорадствовали, живописуя экономические проблемы, с которыми столкнулось правительство Тэтчер. Слова «безработица» и «инфляция» были малопонятны, однако пугали. Как же выживают несчастные простые англичане, гадали советские телезрители, и недоумевали, каким образом это антинародное правительство получило мандат избирателей на выборах (последнее тоже было не особо понятно простому советскому человеку: как это – выбирать правительство?) Впрочем, для большинства этих самых простых человеков вполне работало обычное объяснение советских специалистов-международников, мол, разницы между всеми этими партиями в капстранах никакой, а выборы – лишь спектакль для маскировки власти капиталистических монополий. Тем не менее партия, возглавляемая Тэтчер, одерживала победу за победой, да еще и над партией лейбористов[2] (автор предпочитает называть последнюю «Партией труда», хотя такое название и непривычно читателю), и поэтому специалистам-международникам пришлось переключиться и нацелиться на привлечение внимания к несправедливости британской избирательной системы.

Потом была Фолклендская война, и в телевизоре градус злорадства в адрес правительства Тэтчер поднялся еще на несколько делений. Все это было сдобрено насмешками над отставшими от эпохи империалистами, цепляющимися за колонии. Внимание советских граждан дальновидно не заостряли ни на мнении жителей колонии, ни на том, что свободолюбивым народом Аргентины руководила военная хунта, пожалуй, с наибольшим количеством человеческих жертв на совести. Тем не менее поддержка Британии чилийским правительством генерала Пиночета, главного военного диктатора в бестиарии советской пропаганды, позволяла дополнительно потыкать пальцем: эвон, мол, с кем они дружат, поделом же им.

Но после окончания Фолклендской войны насмешки прекратились, уступив место неприкрытой ненависти. Ладно бы только бастующие шахтеры (чей лидер получал финансирование из сундуков компартии СССР – и автор помнит, как в его студенческие годы собирали пожертвования для английских горняков, отстаивающих дело международного рабочего класса), но ведь и террористы из Ирландской республиканской армии были героями советских телевизоров. Когда Маргарет Тэтчер чудом не стала жертвой бомбы, заложенной ирландскими террористами в гостинице города Брайтона, в голосе телеведущих сквозило явное разочарование.

Но активное присутствие в центре советского пропагандистского нарратива имело – для самих пропагандистов – оборотную сторону. Маргарет Тэтчер стала узнаваемой и в сознании советских людей представлялась центральной фигурой на международной сцене. То, что ее рисовали черными красками, не только не мешало, а даже способствовало интересу к ее личности – в точности по старой оперной пословице: «У дьявола всегда самые лучшие мелодии».

Поэтому когда времена начали меняться и премьер-министр Соединенного Королевства (пусть простят читатели, но автору сложно заставить себя использовать привычное для них «Великобритания» – все же это только часть королевства, пусть и бóльшая) Маргарет Тэтчер посетила с официальным визитом СССР, интерес простых советских людей к ней был огромен. Госпожа Тэтчер согласилась дать интервью советскому телевидению в прямом эфире, и буквально вся страна прилипла к голубым экранам. Зрители не ошиблись – то было незабываемое зрелище.

Звезды советских телеэкранов (то, что звездами были «говорящие головы» – международники, само по себе показательно), матерые ветераны разъяснения миллионам простецов тонкостей внешнеполитической партийной мудрости и разоблачения коварства империалистов, рассчитывали втроем (последнее весьма необычно, но то интервью напоминало современные телевизионные ток-шоу, транслируемые более или менее оттуда же) просто задавить горлом оппонента. Они перебивали ее, произносили длинные тирады, наполненные штампами и лишенные смысла (очевидно, стремясь не столько выяснить мнение собеседника, сколько вбить в головы телезрителей позиции своего начальства), покровительственно ухмылялись и вообще всячески стремились дать аудитории понять, что «эта баба» явно не на своем месте. Но к огромному удовольствию зрителей они получили великолепный отлуп. Несмотря на все свои навыки, они забыли, что у Тэтчер намного больше, чем у них, опыта общения с недружественными оппонентами, и опыт этот намного более успешный. Она хладнокровно игнорировала напор и хамство, четко, логично и последовательно давала ответы на якобы каверзные вопросы, а главное – донесла до советских людей позицию Запада в прямом эфире и без искажений и фильтрации все теми же «говорящими головами».

Автору особенно понравился один небольшой момент. Кто-то из журналистов вскользь упомянул, не особо даже задумываясь о сказанном, «преимущества социалистического строя». Это была часть стандартного пропагандистского штампа, произнесенная просто потому, что так полагалось. Тэтчер вдруг перебила говорившего: «Стоп, погодите, вы вот тут сказали о преимуществах социалистического строя. Это какие именно преимущества?» Вопрос настолько огорошил и поставил в тупик оппонентов, что они смогли только проблеять, что «ну преимущества эээ…» и быстро съехать на другую тему. Не знаю, правда ли, но говорят, еще до окончания интервью (а оно продолжалось больше сорока пяти минут) в телестудию Останкино хлынули звонки телезрителей с просьбами продлить эту программу.

Тэтчер в одночасье стала любимицей советских зрителей. Впрочем, руководство СССР этому не мешало. Оно как раз взяло курс на улучшение отношений с Западом. Поэтому когда в конце 1990 года пришло известие, что Тэтчер покинула пост и ушла в отставку, оно было встречено огромным недоумением и непониманием: что же и как произошло.

Несколько лет спустя автор оказался в Британии. Одним из многих удививших его моментов стало даже не то, что люди с разными политическими взглядами к фигуре Тэтчер относятся по-разному, это как раз было логично. Удивила буквально звериная ненависть, которую бывший премьер вызывал (и продолжает вызывать) у многих, в том числе у людей, в других отношениях вполне адекватных и даже приятных. Эта ненависть превосходила все, с чем можно было столкнуться в Советском Союзе. Году так в 1996-м автор с изумлением листал в одном из книжных магазинов Оксфорда глянцевый многоцветный сатирический альбом о Тэтчер. Альбом представлял собой классический образец «расчеловечивания» оппонента в самом буквальном смысле. Даже рождение Тэтчер показывали (в виде записи из роддома) так: «прорвалось сквозь грудную клетку матери», – то есть как инопланетянин из фантастического фильма «Чужой». Там же было помещено письмо от якобы десятилетней Маргарет к командующему немецким люфтваффе с просьбой принять ее к ним летчиком, потому что она мечтает воевать за Гитлера (приведен был и ответ на ломаном английском с типа немецким акцентом, мол, либе Грета, мы пы раты тепя приняйт но мы сами собираемся напасть на твою страну – такой вот юмор).

С годами ненависть не угасала, и не угасла до сих пор – фигура Тэтчер по-прежнему вызывает горячие споры среди британцев. На левом фланге политического спектра бывшего премьера на полном серьезе обвиняют в геноциде рабочего класса, националисты «кельтских окраин» делают из нее пугало «английского угнетателя». В мюзикле «Билли Эллиот» по мотивам хорошего фильма, вышедшего в 2000 году (действие разворачивается на фоне забастовки шахтеров в маленьком городке на севере Англии), была добавлена песня шахтеров (отсутствующая в фильме), в которой поется: «Мы празднуем сегодня, потому что каждый новый день приближает день твоей смерти, Мэгги Тэтчер». Если что – автор музыки к мюзиклу не кто иной, как Элтон Джон.

По отношению к Маргарет Тэтчер позволялось все, что в адрес любой другой публичной персоны считалось бы за пределами допустимого. Газетные сообщения об ухудшении ее здоровья встречали злорадством. Болезнь Альцгеймера расценивали как справедливое воздаяние за «преступления». А когда она умерла в 2013 году в весьма почтенном возрасте восьмидесяти семи лет, то ее ненавистники не удержались и организовали в нескольких городах уличные празднества в честь ее смерти, а Би-Би-Си получила цунами требований прокрутить по радио песню из старого фильма «Волшебник из страны Оз» «Динь-дон, ведьма умерла». И хотя причины внезапной популярности песни были очевидны, в Би-Би-Си исполнить просьбу не отказались.

Да, Тэтчер ненавидели не только левые. Для автора этот факт стал огромной неожиданностью. Ненавистники из истеблишмента ставили ей в вину, в общем, то же, что и обвинители слева. По мнению левых, она уничтожила «старый порядок», когда «рабочий класс»/«нижние слои» трудились на тех же предприятиях, что и их отцы и деды, получая умеренное, но относительное комфортное существование, пусть и непритязательное, в то время как «государство»/«лучшие люди» благосклонно наблюдали сверху за всем этим и обеспечивали спокойное течение жизни. Справа Тэтчер обвиняли в том, что она не была консерватором по сути, а наоборот, революционизировала «старую добрую Англию», и вообще главная ее вина в том, что она – дочь бакалейщика (автор не может на письме передать все презрение, которое неизменно сквозит в этих словах). То есть она не имела никакого права на пост, который занимала в течение одиннадцати лет – дольше, чем кто бы то ни было в истории современной Британии.

Забавно, что это презрение к «бакалейщикам» перекликается с уничижительной (и часто повторяемой в России) оценкой жителей Соединенного Королевства Наполеоном[3] (что не спасло последнего от смерти в заключении у тех же «лавочников») и является политической аллюзией на мелкую буржуазию, пýгало марксизма. Забавно также и то, что на внешнеполитической арене внимание Маргарет Тэтчер было занято как борьбой с экспансией коммунистического Советского Союза, так и – особенно в конце политической карьеры – с экспансией Европейского протосупергосударства. Но об этом поговорим позже и намного подробнее.

Из немного сумбурных личных воспоминаний автора можно заключить одно: фигура, вызывающая настолько сильные чувства, просто не могла не оставить яркий след в истории. Маргарет Тэтчер наложила печать на окружающий ее мир настолько мощную, что мы через тридцать лет после ее ухода с поста главы британского правительства и через годы после ее смерти все еще отлично видим вокруг результаты ее решений. Можно спорить – и люди спорят, ожесточенно, до хрипа – обернулись ли эти решения во благо или во зло. По мнению автора, большинство – во благо, но и об исключениях пойдет речь. И раз я упомянул о Тэтчер, как о дочери бакалейщика, об этом и будет первая глава книги.

1

Об одном вожде уже не говорили, все же времена изменились, коллективное руководство всячески подчеркивалось; кто не забыл – даже глава государства в СССР был коллективный, Президиум Верховного Совета Советского Союза. (Здесь и далее примеч. авт.)

2

В начале 1980-х годов Партию труда возглавило наиболее дружественное СССР руководство, выступавшее, в частности, за отказ Великобритании от ядерных сил.

3

«Англичане – нация лавочников», фраза, приписываемая Наполеону.