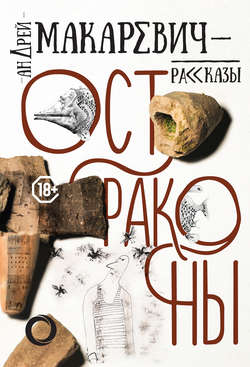

Читать книгу Остраконы - Андрей Макаревич - Страница 12

Рассказы

Дорога

ОглавлениеДавайте, господа, сразу договоримся – какую именно дорогу мы с вами будем иметь в виду. Если в сакрально-мистическом смысле – «дорога познания», «путь воина» – тогда без меня, я этой повидлы нанюхался в ранней юности. Нет, я о дороге как таковой – о творении рук человеческих.

В седьмом классе я освоил три главных аккорда на семиструнной гитаре, и меня поглотили дворовые песни. Это был бездонный океан чёрт знает чего – настоящий народный блатняк, беспомощные пионерские поделки, опусы каких-то шутников, считавших смешным переложения сюжетов «Гамлета» и «Фауста» на те же три аккорда в походно-блатной стилистике, творения бардов – Кима, Городницкого, Визбора, молодого еще Высоцкого, Окуджавы. Иногда они были безжалостно подрихтованы под упрощённо-народное понимание. Помню, у меня в сознании засела одна походная песня – в последнем куплете пелось: «Счастлив, кому знакомо щемящее чувство дороги, ветер рвёт горизонты и раздувает рассвет». Не знаю, чем тронула мою юную душу эта романтическая вампука (ставшая, кстати, прототипом для блестящей «Снежинки» Кортнева) – может, необычным рваным ритмом, может, этим самым «щемящим чувством дороги» – я мечтал о путешествиях, хотя доступны мне тогда были только походы, ограниченные просторами родной страны, и ранним рассветным утром, направляясь по пустынной Москве на вокзал с рюкзаком, я это щемящее чувство с удовольствием испытывал.

Так вот, дороги, господа.

Фраза типа «дорога в неведомое» – восторженная чушь шестидесятых. Дороги никогда не строили просто куда-нибудь – в неведомое: слишком дорогое удовольствие. Дорога всегда идёт известно куда – и известно откуда. Дорога всегда предельно рациональна и служит сугубо практической цели – коммуникации селения с селением, города с городом, страны со страной. Знаете, как прокладывали пешеходные дорожки по газонам в одной из стран Европы полвека назад? Сначала просто засевали газон травой – никаких дорожек. В конце концов люди начинали ходить через этот газон – там, где им было максимально удобно. Через год натоптанную тропинку асфальтировали или укладывали плиткой. Это всегда оказывался самый разумный путь. Дороги возникали точно так же. Мы сейчас уже не думаем о том, что большинство дорог Европы проложены ещё римскими легионерами – у них была мощная мотивация: они завоёвывали мир. Дороги – безжалостное орудие человеческой экспансии. Они прокладываются по живому и убивают всё живое вокруг себя. Это шрамы на теле земли, господа. И вот удивительно – когда я пытаюсь мысленно наполнить дорогу людьми и событиями, картины выходят грустные. Ну смотрите: наступали на войне по-разному – по полям, лесам, форсируя реки, а вот отступали всегда по дороге – и побитая армия, и гражданские – изможденные люди, голодные дети, телеги со скарбом. Я хорошо вижу, как гонят каторжников по Владимирке, но не могу себе представить, как они весело возвращаются с каторги той же дорогой, обнявшись и распевая песни. Я не могу нарисовать себе картину, как гордая и счастливая роженица идёт по дороге с младенцем на руках, зато отлично вижу, как унылая процессия провожает кого-то по этой дороге в последний путь. Почему так?

В семьдесят третьем, кажется, году мы набрели с друзьями на сказочное место. Мы случайно прочитали о нём в старом номере журнала «Наука и жизнь», но, собираясь в поход, до конца не верили написанному – уж больно это всё выглядело невероятно – брошенные старинные деревни, бревенчатые храмы, звери, выходящие к костру. Так не бывает. Да и журналу этому к тому времени было уже лет десять. Но – пошли. Следовало доехать поездом до Петрозаводска, оттуда – «Ракетой» до Великой Губы. (Ага, уже не знаете, что такое «Ракета»? Стремительное пассажирское плавсредство на подводных крыльях! Всё, кончились «Ракеты».) Далее пешком через лес до Яндомозера. Недалеко, несколько километров. Поразительно – всё оказалось чистой правдой, как будто и не прошло десяти лет с написания этой статьи. Время тут текло по другим законам.

Сойдя с теплохода и быстро миновав Великую Губу – несколько двухэтажных, почти чёрных деревянных бараков, мы уперлись в лес. Лес был невысок, но необыкновенно густ и стоял непреодолимой стеной. Ели переплелись ветвями, из земли, покрытой мхом и осыпавшейся хвоей, тут и там вылезали огромные скользкие валуны. В лес не было входа. Мы даже несколько растерялись. С трудом найдя еле заметную тропку, втиснулись в чащу. Тропка быстро исчезла, дальше прорубались топором – по компасу. Каждый метр давался с диким трудом. Я потом только однажды видел столь же непроходимую чащу – на Амазонке. Лес не хотел нас пропускать. Мы ползли часов шесть и вымотались совершенно. Мы победили. Лес закончился так же резко, как и начинался, и мы очутились на берегу бескрайнего, невероятно синего озера. На далёком противоположном берегу виднелась чуть покосившаяся деревянная колокольня, темнели силуэты домов.

Я уже подробно описывал это заколдованное место в книжке «Сам овца», повторяться нет смысла, и я сейчас не про это. Мы подружились с пастухом Женькой, единственным жителем этих давно заброшенных мест, и ездили туда почти каждый год. Лес нас уже не пугал. Мы ездили не за рыбой, не за иконами, которых в храмах и бог весть когда оставленных домах ещё хватало – мы ездили, чтобы вновь и вновь физически ощутить время, которое не идёт. Это нельзя описать, это можно только почувствовать.

В один из приездов (он оказался последним) мы подошли к родному уже лесу и застыли, увидев невероятное. Прямо от нас в лес уходила… просека? Дорога? Нет, нет в русском языке слова для обозначения того, что открылось перед нами. Помните фильм «Аватар» – главный герой просыпается от того, что сквозь лес движется огромная чудовищная машина, круша и выкорчёвывая всё живое? В общем, мы увидели глубочайшую и широченную колею, земля была совсем свежая. По бокам вповалку лежали вырванные, сломанные и спиленные деревья. Потрясённые, мы двинулись по колее и через тридцать минут упёрлись в берег озера – как же недалеко оно оказалось! Мы стояли на берегу и понимали, что отныне всё пойдет не так.

И всё пошло не так.

Умер пастух Женька. Старинные двух- и трехэтажные срубы быстро растащили на дрова хлынувшие в портал туристы, а может, и местные. И время расколдовали, оно вздохнуло и потекло как положено.

Кому же понадобилась эта варварская дорога между двумя мирами? Объяснение всего, что в России не получилось, начинается со слова «хотели». «А что это за болото у вас за посёлком?» «Да хотели пруд сделать…» В общем, мне рассказывали, что руководство, впечатлённое чистотой и размерами озера, решило разводить там ценные породы рыб. С этой целью прорубило просеку и первым делом потравило всё, что в озере обитало: щуку, окуня, синца, плотву… в общем, неценные породы. А потом выяснилось, что в силу объективных обстоятельств ценные породы рыб в этом озере жить не смогут. Вот и всё. За что купил, за то продал. Давно дело было.

Ну ничего. Там, говорят, теперь по берегам дачи местного начальства и состоятельных людей.

«Счастлив, кому знакомо

Щемящее чувство дороги…»