Читать книгу Москва в кино. Уходящая натура. По следам героев любимых фильмов - Борис Владимирович Пинский, Борис Владимирович Сребник, Борис Владимирович - Страница 6

ТРЕТЬЯ МЕЩАНСКАЯ» (1927)

Лужнецкая пойма. Свято место пусто не бывает

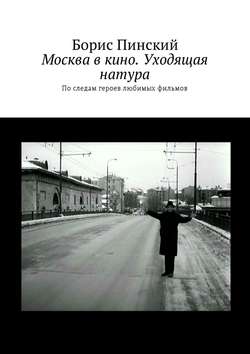

ОглавлениеНачало фильма. Раннее утро в Москве. И сразу уникальная документальная съемка: с Воробьевых гор мы видим широкий луг с церковью на переднем плане. Да-да, это Лужники – то самое место, на котором сегодня стоит знаменитый стадион. Вдали возвышается громада храма Христа Спасителя – о нем мы расскажем отдельно, когда он будет снят крупным планом.

Кадр из фильма. Лужнецкая пойма. На горизонте – храм Христа Спасителя, на первом плане – храм Тихвинской иконы Божией Матери, между ними – линия Московской окружной железной дороги (ныне МЦК)

На среднем плане ясно видна насыпь Окружной железной дороги. Более столетия она служила одной из важнейших транспортных артерий Москвы.

На рубеже XIX—XX вв. промышленность в России развивалась впечатляющими темпами. Москва становилась крупным промышленным центром и в то же время, благодаря своему географическому положению, огромной перевалочной базой для массы товаров. Перевозить их через весь город с одного вокзала на другой было слишком накладно и неудобно. И тогда известный промышленник В. И. Чижов высказал идею построить вокруг первопрестольной окружную железную дорогу, которая должна была связать все десять основных направлений железных дорог. Он подсчитал, что это позволит Москве избавиться от армии ломовых извозчиков. «Во-первых, построится четыре моста через Москва-реку с проездом для экипажей и пароходов… Во-вторых, построится много станций для отправления товаров по всем дорогам без перегрузки и пассажиров – во все окрестности и на все дороги. В-третьих, на тридцать миллионов пудов будет меньше провезено извозчиками по городу Москве. Положим, по 60 пудов на воз, – и тогда 500 000 возов ломовых уменьшится на улицах Москвы. Город непременно будет сильно строиться… подвозка материалов строительных будет удобнее и дешевле, а потому и постройка домов значительно удешевится», – писал он в своем дневнике.

Сторонником этой идеи был и бывший премьер-министр России граф С. Ю. Витте. В итоге из тринадцати предложений, представленных на конкурс, был выбран проект инженера П. И. Рашевского, ставшего впоследствии начальником работ по сооружению Московской окружной железной дороги. А вскоре после завершения строительства она стала официальной границей Москвы.

Регулярное движение поездов по ней было открыто 20 июля 1908 года, причем по дороге двигались как грузовые, так и пассажирские поезда. По всей ее окружности по индивидуальным проектам были построены станционные здания, иные из которых существуют до сих пор. Правда, цена на билеты сначала была необоснованно завышена, и пассажиропоток по дороге оказался невелик. Потому в октябре 1908-го пассажирское движение было закрыто, и возобновили его только в мае следующего года, когда скорректировали тарифную сетку.

Эффект от строительства Окружной дороги проявился сразу же: грузооборот возрос в несколько раз, с улиц исчезли «пробки», создаваемые ломовыми извозчиками.

После революции, когда в городе стало интенсивно развиваться трамвайное и автобусное движение, необходимость перевозки пассажиров по Окружной железной дороге стала уменьшаться и, наконец, в 1934 году ее прекратили, оставив только грузовое движение. Вплоть до 2010-х годов по дороге ежедневно курсировало до 30—35 пар поездов, в год на ее станциях выгружалось около 90000 вагонов. Но это количество постепенно сокращалось: из-за падения промышленного производства уменьшалась и нужда в грузоперевозках. Содержание же дороги обходилось слишком дорого. И тогда возникла мысль возродить на Окружной дороге пассажирское движение. Правда, такая идея высказывалась еще в 60-х годах прошлого века, но ее реализацию всё откладывали. И только в 2011 году началась реконструкция дороги и превращение ее в МЦК – Московское центральное кольцо, которое сегодня уже введено в строй.

Но вновь взглянем на кадр с изображением Лужнецкой поймы. На переднем плане – церковь. Когда-то, в 1654 году, жители начали, было, строить на этом месте деревянную церковь Иоанна Златоуста. Но случилось «моровое поветрие», и недостроенное здание свезли в Кузнецкую слободу. И только столетие спустя здесь возвели каменный храм Тихвинской иконы Божией Матери.

Храм Тихвинской иконы Божией Матери (pastvu.com)

Несмотря на то, что местные земли принадлежали представителям знатных и богатых фамилий, селились на них не они сами, а их слуги и дворовые. Потом на этих заливных лугах стали обосновываться огородники, снабжавшие первопрестольную овощами. Они-то и подали челобитную государю Петру Алексеевичу об учреждении здесь нового храма, который посвятили своей небесной покровительнице – Тихвинской иконе Божией Матери.

Места здесь были низменные, малонаселенные, и потому приход Тихвинской церкви был, мягко говоря, небогат. К тому же здание подвергалось разрушительным ударам стихии. Так, в 1799 году буря снесла с него деревянную крышу. Не раз он страдал и от наводнений: в 1807 году Москва-река разлилась настолько, что прихожане даже обозначили высоту воды специальной зарубкой на колокольне.

В 1812 году в этих местах была сформирована Тихвинская дружина. Именно ей в ходе последней на территории России операции под Березиной поручили отбить у неприятеля бесценную святыню – серебряную ризу с Тихвинской иконы из Успенского собора Московского Кремля, захваченную наполеоновскими солдатами. После победы икону вернули в обитель, а из отобранного у французов серебра изготовили новую ризу для кремлевского Тихвинского образа.

Кстати, первый молебен при закладке храма Христа Спасителя, который сначала планировали построить на Воробьевых горах, отслужили именно здесь, в скромной Тихвинской церкви. В божественной литургии и последовавшем за ней крестном ходе участвовал император Александр I с супругой Елизаветой и матерью Марией Федоровной.

В 1827 году в Тихвинской церкви состоялось тайное венчание князя И. А. Гагарина и его давней любовницы Екатерины Семеновой – великой русской актрисы, дочери крепостной, от которой он имел четверых детей, рожденных до брака и оттого получивших фамилию Стародубских. Сам А. С. Пушкин был поклонником таланта актрисы, он даже упомянул ее в «Евгении Онегине»:

«Там Озеров невольны дани

Народных слез, рукоплесканий

С младой Семеновой делил…»

Кстати, священник Тихвинской церкви Петр Богомолов и пономарь впоследствии были оштрафованы на 25 рублей за то, что обвенчали «не своих» прихожан.

В июле 1923 года в церкви служил литургию патриарх Тихон, только что освобожденный из-под ареста.

История Тихвинского храма закончилась в 1955 году, когда в Лужниках решили строить Центральный стадион имени В. И. Ленина.