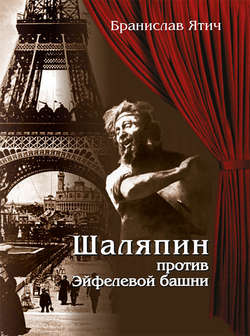

Читать книгу Шаляпин против Эйфелевой башни - Бранислав Ятич - Страница 9

Часть 1

Жизненный путь

Большой театр

ОглавлениеВесной 1898 года до Теляковского дошли слухи, что Шаляпин передумал переходить в Большой театр и хочет остаться у Мамонтова. Директор конторы Императорских театров знал, что слухи не безосновательны, но решил выждать время, хотя из Петербурга ему намекали, что надо срочно искать другого баса. «Как будто Шаляпина можно кем-то заменить», – так он про себя комментировал эти инструкции.

Дня за два до того, как договор должен был вступить в силу, в кабинете Теляковского появился взволнованный Шаляпин. Он стал спрашивать, нельзя ли отложить на один сезон исполнение договора с тем, что он уплатит неустойку в пятнадцать тысяч рублей. Теляковский деликатно объяснил, что ему придется просить разрешение лично у министра двора и что в таком случае дирекция окажется в крайне неудобном положении, поскольку абонементы уже выпущены в продажу. Шаляпин несколько минут был в глубокой задумчивости, потом пробормотал «au revoir» и ушел. Тяжело было Шаляпину расставаться с Русской частной оперой.

Его дебют в Большом театре состоялся 24 сентября. Он выступил в «Фаусте» в партии Мефистофеля. Довольный радушным приемом публики и немного успокоившийся, Шаляпин пришел к Теляковскому, чтобы договориться о репертуаре. Он хотел петь в следующих операх: «Жизнь за царя» (Иван Сусанин), «Борис Годунов», «Рогнеда» (Старик странник), «Опричник» П. И. Чайковского (Князь Вяземский), «Дубровский» Э. Ф. Направника (Андрей Дубровский), «Фауст» (Мефистофель), «Лакме» Л. Делиба (Нилаканта) и «Севильский цирюльник» Дж. Россини (Дон Базилио). Но он требовал и гораздо большего – изменить режиссуру опер, в которых ему предстояло петь, прежде всего, «Фауста» и «Бориса».

Теляковский ожидал чего-нибудь в этом роде: «Зайдите ко мне домой, поговорим».

Он сознавал, что попытка Шаляпина изменить ситуацию накануне перехода в Большой театр и отказаться от только что подписанного договора представляет своего рода скандал. У некоторых артистов это вызвало недобрые чувства к нему. Теляковский хотел подождать, пока об этом забудут, и начать реформаторскую работу в театре по переделке старых постановок и режиссуре новых лишь после того, как Шаляпин утвердится в качестве лидера труппы. Другими словами, он не хотел, чтобы работа Шаляпина, которая у многих вызовет непонимание и сопротивление, начиналась в накаленной атмосфере, при которой вероятность столкновений и скандалов значительно больше. Но Шаляпин не хотел идти навстречу тактике Теляковского и не давал ему возможности утихомирить страсти.

В частной опере Шаляпин привык к тому, что певца уважают. Более того, он чувствовал себя свободным человеком и, как он позже писал, «духовным хозяином дела». Ему трудно было переносить поведение чиновников, с которыми он столкнулся в Большом театре. Господа в вицмундирах появлялись на сцене и делали артистам замечания свысока или предъявляли невыполнимые требования. Заметив однажды чиновника, который командовал на сцене, покрикивая на артистов, как на солдат или сторожей, Шаляпин попросил его удалиться со сцены куда ему угодно и не мешать артистам, ибо он уважает чиновников как людей, необходимых для беспорядка, но на сцене им не место. Сцена принадлежит только артистам. Некоторые коллеги выразили ему свою признательность, но нашлись и такие, которые начали говорить администрации, что

Шаляпин, с одной стороны, конечно, прав, но нельзя же так резко и сразу:

– И вообще, он, знаете ли, нетактичен! Конечно, мы промолчали тогда, но вы понимаете…

Столь верноподданническое поведение при Теляковском стало неуместным. Теляковский был убежден: «Не артисты для нас, а мы для артистов».

Чиновники не желали мириться с таким покушением на свои права. Они стали распространять слухи о Шаляпине как о человеке заносчивом, зазнающемся, капризном, деспоте и грубом мужике. Артист, всегда окруженный после успешного спектакля друзьями и поклонниками, любил проводить с ними время в известных московских ресторанах, и эти компании, где всегда было весело, где пели и пили, служили поводом для сплетен о пьянстве и распутстве.

Распространению подобных слухов и разрастанию их до невероятных размеров способствовали и сложные отношения Шаляпина с публикой. Он знал, что публика его любит. Но эта любовь вызывала у него чувство неловкости и даже страха. Российская публика, по его мнению, считает, что обожаемый ею артист полностью ей принадлежит и в обмен на любовь зрителей он должен быть к ним снисходительным и исполнять все их капризы. Эти фокусы порой принимали почти гротескный характер: например, пьяненький посетитель ресторана подходил к столику Шаляпина и ни с того, ни с сего обращался к нему:

– Ш-шаляпин? Когда так – я тебя страшно люблю и желаю поцеловать!

Шаляпин отказывался целоваться по-русски, в губы с незнакомцем, чьи усы были мокрыми, скорее всего, не только от вина, под тем предлогом, что он не женщина.

Пьяный господин оскорбленно удалялся и присоединялся к хору разносивших сплетни о развратных замашках певца.

Такая любовь публики наводила Шаляпина на грустные размышления. Вспоминалась Суконная слобода, где влюбленный пишет возлюбленной ласковые письма, назначая ей свидания, и они вместе, нежно вздыхая, смотрят на луну. Потом возлюбленная осмеливается поступить против желания или выгоды влюбленного, и тогда он говорит ей: «Отдай, дура, назад мои нежные письма!».

И после этого начинает рассказывать о возлюбленной разные пакости. Романы публики с личностью у нас на Руси тоже частенько принимают суконно-слободской характер. В отношениях мужчины с женщиной все-таки возможно взаимное возвышение друг друга, хороший мужчина нередко возвышает до себя плохую женщину, хорошая женщина часто способна перевоспитать плохого мужчину. Но публика не в состоянии воспитать личность артиста, художника – артист талантливее нее. И выходит как-то так, что публика невольно стремится принизить личность артиста до себя.

* * *

Популярность Шаляпина росла с головокружительной быстротой, но в то же время его отношения с окружающими становились все сложнее. Он стал раздражительным. Хорошо себя чувствовал только с семьей да с узким кругом приятелей. Очень скоро одним из его близких друзей стал и В. А. Теляковский.

Шаляпин охотно бывал у него. Обычно он приходил поздно ночью, сразу после спектакля, часто вместе с Константином Коровиным.

– Как это ужасно, – жаловался он Теляковскому, – я стою за кулисами, жду свой выход и наблюдаю хор старичков (речь шла об опере «Фауст»). Они выбегают к рампе, все одинаково одетые, с одинаковыми посохами, с одинаковыми бородами, и все одинаково хромают! А Маргарита, во время своей арии, поливающая цветочки из лейки! Какая безвкусица!

И он начал анализировать тогдашнюю постановку «Фауста», находя все больше просчетов в режиссуре. Делал он это с неподражаемым юмором[18]. Теляковский хохотал, глядя, как Шаляпин изображает Маргариту, Фауста, хор. Одновременно он высказывал свои предложения, касавшиеся и игры артистов, и костюмов, и декораций, и общей организации сценического пространства. Но больше всего говорил об эмоционально-психологическом подтексте, который уничтожался бездарными рутинными постановками, которые превращали оперу в «костюмированный концерт».

* * *

В 1900 году Шаляпин поехал на Всемирную выставку в Париж, с какими-то смутными надеждами. Он остановился в том же пансионе мадам Шальмель. Он уже сравнительно недурно говорил по-итальянски, а теперь начал отважно коверкать и французские слова. Его приятель Мельников провел его по выставке и ввел во многие парижские салоны. Шаляпин охотно откликался на просьбы что-нибудь спеть. Его слушали и некоторые важные персоны. В европейских оперных кругах стали все больше говорить о необыкновенном русском басе.

Примерно в это время в Милане побывал авторитетный чиновник дирекции Императорских театров, граф А. А. Бобринский. Во время визита в «Ла Скала» недавно назначенный директор этого театра Джулио Гати-Казацца стал его расспрашивать о русских басах:

– Скажите, это правда, что у вас в России существуют басы, которые легко берут тоны из контроктавы?

Бобринский ответил, что это так, но что это, прежде всего, относится к басам в хоре. Что касается басов-солистов, то у них другие задачи, и они ценятся не только по тому, могут ли петь в необычайно глубоких тонах.

В России, как и в Европе, певцов ценят за их технические и артистические данные.

– А почему это Вас так интересует? – спросил граф.

Гатти-Казацца глубоко вздохнул, огляделся и доверительно сообщил:

– Видите ли, Артуро Тосканини вот уже три года уговаривает Бойто разрешить ему новую постановку его «Мефистофеля», но маэстро об этом и слышать не хочет. Он все еще переживает провал этой оперы, хотя с тех пор прошло уже более тридцати лет. Он может согласиться только в том случае, если мы найдем действительно феноменального исполнителя. Ни один из басов, которых ему предлагал Тосканини, его не удовлетворил. Ему даже предлагали переписать партию Мефистофеля для баритона, но он это решительно отметает. Нам остается надеяться только на чудо, на то, что мы все-таки найдем такого певца.

– Я думаю, что такое чудо существует у нас, – ответил с готовностью Бобринский. – Его зовут Федор Шаляпин. Он совсем молодой певец, за границей еще не выступал, о «Мефистофеле» Бойто, скорее всего, не слышал, но я уверен, что он справится с этой ролью.

Получив телеграмму, в которой театр «Ла Скала» приглашал его выступить в партии Мефистофеля в одноименной опере Арриго Бойто, Шаляпин подумал, что это чья-то недобрая шутка. По его просьбе из «Ла Скала» повторили текст телеграммы. Он растерялся. Потом запросил невероятно высокий гонорар – пятнадцать тысяч франков за десять выступлений в надежде, что директор Гатти-Казацца не согласится на это. Но он согласился. К счастью, просмотрев клавир оперы Бойто, Шаляпин убедился, что партия абсолютно соответствует его голосу.

Эту роль он готовил с Сергеем Васильевичем Рахманиновым. Они приехали в местечко Варацце недалеко от Генуи и зажили там очень скромно, рано вставали, рано ложились спать, бросив курить табак. Дни были заполнены работой. Работа была для Шаляпина наслаждением, и он быстро усваивал язык, чему способствовало окружение. Шаляпина очаровала чудесная, милая страна с ее радушными, простыми и предупредительными жителями. Владелец винного погребка, куда он захаживал, с гордостью рассказывал ему о Милане и его знаменитом театре, который он непременно посещает, когда бывает там.

– Я приду на Ваш спектакль, – обещал он.

– Ах, если бы и в Милане трактирщики так же любили музыку, как этот, – думал Шаляпин.

Он давно мечтал о том, чтобы сыграть Мефистофеля обнаженным. «У этого отвлеченного образа должна быть какая-то особенная пластика, – объяснял он свою затею художнику А. Я. Головину, который должен был сделать эскизы костюма. – Черт в костюме – не настоящий черт. Но… как выйти на сцену голым, чтоб это не шокировало публику?»

Кое-чем воспользовавшись у Головина, он решил хотя бы Пролог играть оголенным от плеч до пояса. Далее пришлось уступить, примирившись с таким образом Мефистофеля, каким его обычно изображают. Шаляпину Мефистофель рисовался какой-то железной фигурой, чем-то металлическим, могучим, страшным и холодным. Но строй спектакля, ряд отдельных сцен, быстро сменявших одна другую и отделенных короткими промежутками, заставили его остановиться на том облике Мефистофеля, каким он является в ключевой сцене на Брокене. Визуальным решением образа Мефистофеля он остался недоволен.

* * *

Сезон 1900–1901 годов в Большом театре начался традиционным спектаклем «Жизнь за царя» при участии Шаляпина. Помимо своего текущего репертуара, в первой половине сезона он выступил в ролях Бирона («Ледяной дом» А. Корещенко), пел также Нилаканту в «Лакме» и Галеофа в опере Ц. Кюи «Анджело». Но все это время не переставал работать над Мефистофелем, ожидая гастролей в Милане со смешанными чувствами радости и страха.

* * *

В феврале 1901 года Шаляпин двинулся в Милан. Перед поездкой в Италию он навестил отца, который теперь жил в Вятской губернии, в селе Сырцово. Старик был тяжело болен: его мучил кашель, при котором из горла у него вылетали кровавые комки, похожие на куски протухшего мяса. Больше Федор Иванович отца живым не видел.

Театр «Ла Скала» поразил его своими размерами, роскошью внутреннего убранства и безукоризненной акустикой. Партию Фауста исполнял тогда только начинавший Энрико Карузо, оказавшийся симпатичным молодым человеком, они с Шаляпиным быстро подружились.

На репетиции в фойе Шаляпин начал петь, как и все присутствовавшие, вполголоса. Однако Тосканини посреди репетиции вдруг сердито обратился к нему:

– Видите ли, дорогой синьор, я не имел чести быть в России и слышать вас там, я не знаю ваш голос. Так вы будьте любезны петь, как на спектакле!

Шаляпин начал петь полным голосом. Тосканини часто останавливал других певцов, делая им различные замечания, давая советы, но ему не сказал ни слова. Не зная, как это понять, Шаляпин ушел в гостиницу встревоженный.

Однако на следующий день перед началом репетиции сияющий от радости Гатти-Казацца шепнул ему: «Рад сказать вам, вы очень понравились дирижеру».

У Шаляпина будто камень с души свалился. Он почувствовал себя свободно и стал петь с еще большим подъемом. И даже позволил себе обратиться к Тосканини, который заведовал сценой и давал советы о том, какие позы он должен принимать, со следующими словами: «Маэстро, я запомнил все ваши указания, вы не беспокойтесь! Но позвольте мне на генеральной репетиции играть по-своему, как мне рисуется эта роль!».

– Va bene![19] – как всегда хрипло ответил Тосканини.

На генеральной репетиции Шаляпин убедился, что итальянцы небрежно относятся к костюму и гриму. В театре не было гримера, бороды и парики делали примитивно. Когда Шаляпин вышел на сцену в своем костюме и гриме, это вызвало настоящую сенсацию. Увидав, что мускулы на руках и ногах подрисованы гримом, артисты, хористы и даже рабочие сцены пришли в восторг.

Завершив Пролог, Шаляпин подошел к Тосканини и спросил, доволен ли он. Вечно хмурый маэстро вдруг открыто и по-детски мило улыбнулся, хлопнул певца по плечу и прохрипел: «Non parliamo piu!»[20].

Незадолго до премьеры к Шаляпину в гостиницу наведался необычный посетитель. Он представился руководителем клаки «Ла Скалы» и объяснил, что Шаляпин, конечно, превосходный артист, но все же итальянская публика его не знает. И он, клакер, готов помочь его вполне заслуженному успеху. Такой здесь обычай: без помощи клаки успеха не бывает. За четыре тысячи франков они обеспечат бурные аплодисменты после каждой арии и крики «браво!», а в конце спектакля устроят овации. Но если артист не хочет платить, то дело можно повернуть и прямо противоположным образом – организовать провал.

Шаляпин был возмущен и взбешен. Предложение было крайне унизительным. Он приказал гнать клакеров в шею, но те появились вновь. Тогда Шаляпин обратился к директору Гатти-Казацца и попросил защитить его. Директор подключил полицию и швейцаров отеля, но это было сделано так грубо, что полицейских попросили убрать. Весь случай стал, однако, известен в городе. Журналисты публиковали статьи, в которых предлагали биться об заклад, кто победит – Шаляпин или клака.

В некоторых газетах Шаляпина называли надменным (потому, что он восстал против местных традиций), в других – скупым (потому, что он лишил дохода семьи «бедных любителей оперы»). Предпремьерная атмосфера была до крайности наэлектризована. Шестнадцатого марта, как написал Шаляпин в своих воспоминаниях, он шел в театр с таким ощущением, «как будто из него что-то вынули и он отправляется на страшный суд, где его непременно осудят. Вообще, ничего хорошего не выйдет из этого спектакля, и я, наверное, торжественно провалюсь»[21].

В другом конце Милана, в своей квартире, терзался еще один человек. Это был маэстро Арриго Бойто. Он сидел, одетый во фрак, в комнате с задернутыми занавесями. На коленях он держал перчатки, к которым нервно притрагивался холодными, вспотевшими руками. Он собирался ехать в театр, но не хватило храбрости. Он вспоминал первую премьеру, когда опера «Мефистофель» с треском провалилась. Вскоре уже мало кто помнил об этом его произведении. Сегодняшним вечером его опера или будет иметь успех и станет неотъемлемой частью мирового музыкального наследия, или навсегда окажется предана забвению.

Шаляпин приехал в театр рано, раньше всех исполнителей. Его встретили два портье, которые полюбили его, стояли за сценой на всех его репетициях и окружали всяческой заботой. Один из них был старик, седой, но с черными усами, другой – толстенький и румяный. Оба были веселые, как дети, любили выпить вина и были очень забавны. Они знали всех артистов, которые пели в «Ла Скала» за последние двадцать лет, хвалили или ругали их манеру петь, сами пели, плясали, хохотали и казались Шаляпину смешными, добрыми гениями театра.

– Не волнуйтесь, синьор Шаляпино, – говорили они. – Будет большой успех, мы это знаем! О да, будет успех! Мы служим здесь два десятка лет, видали разных артистов, слышали знаменитые спектакли, уж если мы вам говорим, успех будет! Это верно! Мы знаем!

Эти славные люди очень его ободрили.

Когда же его вывезли на колесиках на сцену, он запел «Ave, signor!»[22], ничего не чувствуя, давая столько голоса, сколько мог. Билось сердце, не хватало дыхания, меркло в глазах. Когда же он завершил арию в Прологе, после которой должен был вступить хор, вдруг что-то громко и странно треснуло. Подумав, что падает декорация, он инстинктивно согнулся. Но тотчас понял, что этот грозный, глуховатый шум течет из зала. Та м происходило нечто невообразимое. Зал безумствовал, люди били в ладоши как сумасшедшие, стучали ногами, прервав Пролог посередине. Шаляпин чувствовал, что не может стоять, колени у него подгибались, как на первом дебюте в Уфе, в «Гальке».

В квартире композитора Бойто зазвонил телефон. «Маэстро, успех, полный успех! – сообщали ему друзья. – Поторопитесь в театр!»

Ах, я не знаю… Может быть, еще рано… – отвечал он, чувствуя, что не в силах унять дрожь в голосе. – Я пока не могу. Продолжайте звонить.

Но после каждой картины друзья подтверждали известие о триумфальном возвращении «Мефистофеля». Бойто нервно шагал взад-вперед по комнате, воздевал руки к небу, на лице его застыла тихая счастливая улыбка, а по щекам текли крупные слезы. Он отдернул занавеси, настежь распахнул окна и жадно вдыхал влажный ночной воздух. Он налил себе большой бокал вермута, смешанного с лимонным соком и крепким кофе, и поднял бокал, вытянув руку по направлению к театру «Ла Скала»: «Благодарю тебя, Матерь Божья! Спасибо, синьор Шаляпино!».

В театре продолжались бесконечные овации. Клакеры, пришедшие, чтобы «угробить» спектакль, аплодировали вместе со всеми[23]. Шаляпин после напряжения в Прологе чувствовал себя обессиленным. Но все-таки спектакль прошел с большим успехом.

Бойто побывал только на одном представлении «Мефистофеля», да и то не слушал из зрительного зала, а метался за кулисами.

Из Италии Шаляпин уезжал, унося с собой массу сильных впечатлений и прекрасных воспоминаний о людях. Больше всего его поразила всеобщая любовь итальянцев к оперному искусству. Даже рабочие сцены в театре внимательно следили за ходом репетиций и спектаклей, оживленно спорили о том, кто как пел, как играл, был ли он лучше на предыдущем спектакле, кто лучше всех исполняет ту или иную роль. Эти простые люди поражали его меткостью своих суждений и знанием оперы.

Восхищала его и итальянская публика, ее способность спонтанно реагировать на то, что происходит на сцене. Если певец не нравился, в зале начинали громко разговаривать.

– Это кто такой? – спрашивали из ложи.

– Да это родственник продавца сыра, – откликались с галереи.

– Куда пойдем ужинать после спектакля? – перекликались люди в партере.

– А что, можно и сейчас уйти. Разве можно это слушать?

Но даже если какой-либо певец был освистан публикой и уничтожен критикой, вне театра над ним никто не смеялся, не унижал его личного достоинства: здесь умели четко разграничивать частную жизнь и профессиональную деятельность.

Зато любимым певцам устраивали овации, их боготворили. Но и тут понимали, что всему есть мера, относились внимательно, с уважением. Шаляпин присутствовал на представлении «Любовного напитка» Г. Доницетти, в котором партию Неморино пел Энрико Карузо. После арии в третьем акте публика наградила его настоящими овациями. «Браво, Карузо! – кричали с галерки. – Бис!» Карузо бисировал и спел еще лучше. Зрители снова стали требовать на «бис». И тут вскочил господин, сидевший рядом с Шаляпиным, и закричал: «Что же вы, черт вас побери, кричите, чтобы он пел в третий раз?! Что вы думаете – это пушка ходит по сцене, пушка, которая может стрелять без конца! Довольно!».

И зал затих…

* * *

Вернувшись в Россию, Шаляпин занялся новой постановкой «Бориса Годунова». Спектакль играли в старых декорациях, но Шаляпин заново прошел с коллегами-певцами все роли и, в сущности, сделал новую режиссерскую редакцию большей части оперы. Теляковский посещал репетиции и следил за ними с большим интересом. Только теперь, наблюдая, как работает Шаляпин, он понял, что такое настоящая оперная режиссура. Все замечания Шаляпина отличались простотой, были ясны и логичны. Поражала его музыкальная память. Ведь он знал не только свою партию, но и остальные партии оперы, вплоть до самых, на первый взгляд, незначительных, а также партию хора и наиболее характерные части оркестровой партитуры. Его концепция логически следовала из самого музыкального материала. Теляковский удивлялся, как это до сих пор никто не додумался до такой методологии и не пришел к подобным идеям, когда они просто вытекали из музыки. Можно было сказать, что Шаляпин делает музыку осязаемой, видимой[24].

Нельзя утверждать, что репетиции протекали гладко. Случались и желчные перепалки, и другие инциденты. Увлеченный работой, Шаляпин не обращал внимания на форму своего общения с коллегами: он бывал и резким, и нетерпимым. Позже, немного поостыв, был готов принести извинения. Начало такого разговора бывало нормальным, но затем, желая быть правильно понятым и объяснить причины своего недовольства и раздражения, он мог наговорить куда больше неприятного, чем сначала. Пришлось вмешаться Теляковскому: он уговорил Шаляпина перестать извиняться и все чаще сам появлялся в роли посредника между ним и обиженными актерами труппы. Ему удавалось успокоить страсти гораздо успешнее, чем Шаляпину, и работа продолжалась в более спокойной, подлинно творческой атмосфере.

Вечерами в изящно обставленной гостиной дома Теляковского продолжались беседы об оперной режиссуре. В то время довольно частыми стали попытки «осовременивания» оперных постановок. Но режиссеры этого направления, отступая от традиционных решений, нередко сводили все к банальностям или натурализму.

Шаляпин, недовольный общим состоянием оперной режиссуры, резко возражал против подобных «новаций». Он считал, что они противоречат самому существу оперы, как искусству стилизации и глубоких философских обобщений. Он умел с помощью характерных деталей продемонстрировать такого рода диссонансы убийственно смешными показами. Теляковский и Коровин, почти постоянный участник этих встреч, нередко давились от смеха. «Да, – говаривал Шаляпин, – если из двух зол выбирать меньшее, то рутина все-таки меньшее зло. Рутинные постановки менее претенциозны и, по крайней мере, не мешают слушать музыку. А так называемые “новаторы” только стремятся сделать не так, как было раньше, не думая о смысле». И добавлял: «Да и новые оперы не имеют успеха у публики. А почему? Иногда публика еще не дозрела до их понимания, но чаще всего потому, что их создают композиторы – чистые теоретики. Их интересует только форма, они не в состоянии глубоко пережить судьбы своих героев. Опера слишком рассудочная, лишенная эмоциональности, не имеет шансов на выживание».

Шаляпин хотел в свой бенефис поставить в московском Большом театре «Мефистофеля» Бойто. Эту оперу в России почти не знали[25]. Поэтому Шаляпин был вынужден объяснять некоторые детали своим товарищам и даже балету. Особенно много пояснений требовала сложная сцена на Брокене. Но если в ходе работы над «Борисом Годуновым» замечания Шаляпина принимали без особого сопротивления, то теперь артисты проявляли явные признаки неудовольствия: «Почему он учит нас? Какое право имеет он учить?».

Шаляпин был, как он сам признавал, человеком по природе несдержанным, вспыльчивым и резким. К тому же был впечатлителен, и обстановка действовала на него очень сильно. Если ему приходилось работать с людьми воспитанными и позитивно настроенными, он вел себя по-джентльменски. Если же коллеги проявляли себя злобно и мелочно, он становился нетерпимым и начинал грубить в ответ. Репетиции «Мефистофеля» проходили со множеством недоразумений, все бесконечно выясняли отношения. И желание Шаляпина избежать в московской постановке тех режиссерских промахов, которые он заметил в постановке «Ла Скала», так и не осуществилось. Все ходили по сцене обиженными, перестав делать даже то, что до тех пор делали сносно. Спектакль прошел, как писал позже Шаляпин, «с грехом пополам», хотя публика отнеслась к нему очень хорошо. Однако Федора Ивановича он совершенно не удовлетворил.

Бульварная пресса внимательно следила за ходом репетиций и злорадно преподносила все неприятные случаи, происходившие за кулисами Большого театра. Многое преувеличивалось, а если инцидентов не было, их просто выдумывали.

Поскольку спектакль играли в бенефис Шаляпина, его обвинили в жадности до денег. Никто не упоминал о многочисленных благотворительных концертах, которые он устраивал в больницах или в пользу детей бедноты, учителей, старых актеров. Зато теперь, когда Шаляпин, узнав о том, что спекулянты продают билеты на «Мефистофеля» по завышенным ценам, организовал продажу билетов у себя на квартире, его стали называть «лавочником».

Все это было для него мучительно. Прежде веселый и общительный, он превратился в человека раздражительного, подозревающего всех в недоброжелательстве. Стал уклоняться от знакомств в театральном мире. Тогда его обвинили в том, что он «зазнается». Да и среди купцов и фабрикантов, с которыми он часто общался, росла к нему зависть. Богачи, развлекавшиеся в ресторанах поеданием икры, семги и балыка, запивая их шампанским, не могли стерпеть того, что недавний «босяк» перещеголял их по богатству и положению в обществе. Особенно их раздражало его духовное превосходство и независимость. Будучи трезвыми, что случалось довольно редко, они им восхищались, но и в этом случае восхищение было с оттенком превосходства: «Вы – наш! Ведь вас Москва сделала! Мы сделали вас!».

Шаляпин сразу все расставлял по своим местам: «Послушайте, господин хороший! Я – не ваш! Я – свой, я – Божий!». Тогда в ответ и стали кричать, что Федор «зазнался», а на другой день было сказано, что Шаляпин презирает Москву. Напившись, они без стеснения высказывали свою ненависть к удачливому человеку за то, что ему способствует удача. Они подходили к его столику в ресторане и, сжав кулаки, ядовито спрашивали: «Сколько получаешь? А? Зазнался!». Такие разговоры Шаляпин прекращал весьма эффективным способом. Нахал в мгновение ока оказывался на улице, а по Москве разрастались сплетни о Шаляпине – скандалисте и дебошире.

К счастью, были у него и настоящие друзья. Дружеский круг Шаляпина составляли лучшие деятели русской культуры, артисты, художники, писатели, интеллигенция.

* * *

Летом 1901 года Шаляпин выступал в московском театре Эрмитаж, в петербургской «Аркадии» и на двух нижегородских сценах, в Городском театре и театре Нижегородской ярмарки. Здесь он встретился с Максимом Горьким. Горький зашел к нему за кулисы после спектакля «Жизнь за царя».

– Я слышал, что вы тоже наш брат Исаакий[26], – говорил он. – Вот хорошо вы изображаете русского мужика.

В разговоре выяснилось, что они встречались, не будучи знакомыми, в ранние годы, что жизнь их похожа, а в некоторых случаях текла рядом.

Вот, например, в то время как Шаляпин был в Казани отдан в учение к сапожнику Андрееву, который жил на углу Малой Проломной улицы, Горький на другом углу параллельной Большой Проломной улицы в пекарне работал пекарем. В одно и то же время они грузили на баржи мешки с мукой и овсом на пристани в Самаре. В то время, когда Шаляпин работал по бухгалтерской части в управлении Закавказской железной дороги в Тифлисе, Алексей Максимович служил в мастерских той же дороги слесарем и смазчиком. Оба они откликнулись на приглашение антрепренера Серебрякова поступить в его хор в Казани; Горького, у которого голос уже сформировался, приняли, а Шаляпина, чей голос в это время ломался, отставили. И, наконец, когда Шаляпин уже пел свой первый сезон в Тифлисе, в театре на Головинском проспекте, Горький был поблизости, сидел в тюрьме Метехского замка.

Они сразу понравились друг другу

В Нижнем Новгороде Горький как-то остался ночевать у Шаляпина в гостинице. Проснувшись на рассвете, Шаляпин увидел Горького, стоящего у открытого окна.

– Ты почему не спишь?

– Иди сюда, – отвечал Горький.

Подойдя ближе, он увидел в глазах Горького слезы. Не понимая, что происходит, Шаляпин выглянул в окно. Над спавшим еще городом всходило солнце. «Видишь, как чудно светит солнце, – заговорил Горький, – как отражают его лучи золотые купола церкви, как спокоен город. Все спят, и хочется, чтобы так спокойно и мирно было всегда. Но вот проснутся люди, будут ходить, топать, кричать, а главное, опять начнут обманывать друг друга… Это все так больно, так противно, что хочется заплакать». Та к завязалась их долгая, горячая, искренняя дружба.

На этот раз Шаляпин пел в «Фаусте», исполнял партию Галицкого в «Князе Игоре», пел также в «Русалке», «Жизни за царя», «Борисе Годунове», выступал в концертных программах. Горький присутствовал почти на всех его выступлениях. В свободное время они гуляли по просторам Поволжья, что помогало Шаляпину передохнуть от московской театральной атмосферы, которая наводила на горькие размышления.

«Я не вижу в театральных людях той живой любви к своему делу, которой это дело настоятельно требует, без которой оно – мертвое дело, – жаловался он своему другу. – Я прихожу в бешенство, когда встречаю в своих коллегах вместо священного огня одни мелкие самолюбия. Это – яд, который убивает сцену. <…>

Мне говорят: откройте свой театр! Очень хорошо, – думаю я, – вот я открыл театр, усердно сам работаю в нем и требую усердной работы от других. Не говоря о том, что после первого же сезона мои сотрудники любезно наградят меня чином эксплуататора или живодера. <…>

Или, например, тенор: он должен играть принца, а ходит по сцене парикмахером. Я ему скажу:

– Сударь, вам необходимо усвоить несколько иной порядок жестов и движений, вы подходите к вашей возлюбленной так, как будто намерены побрить ее!

А он мне ответит:

– Прошу не учить меня!

Я бы на него рассердился, а он бы убежал со сцены в середине спектакля. И вот я выхожу к публике, кланяюсь ей и смущенно заявляю:

– Милостивые государыни и милостивые государи! По случаю холеры, неожиданно постигшей тенора, мы не можем кончить спектакля, а потому предлагаю вам – уезжайте, пожалуйста, домой и развлекайтесь сами, как вам угодно!

Публика, переломав мебель, разошлась бы, а на другой день тенор пишет письмо в лучшие газеты:

„Вовсе у меня не холера, это клевета известного скандалиста Шаляпина, и со сцены я изгнан чувством собственного достоинства, которое, будучи возмущено им, заставило меня от волнения потерять навсегда голос и средства к жизни, вследствие чего я и предъявляю к нему иск в 600 тысяч рублей, приглашая всех присутствующих на спектакле в свидетели этого факта”.

Вот вам и свой театр!»[27].

Горький говорил ему о необходимости изменения общественного строя. Тогда будет установлено равенство и братство, новые мерила ценностей, новые модели поведения. Тогда у людей разовьется новое сознание, и установленный на его основе порядок вещей даст возможность артисту работать без проблем и ограничений. Все будет подчинено наиболее существенным целям, как в сфере повседневной жизни, так и в экономике, образовании и науке, и особенно в искусстве, которое станет принадлежать всему народу и получит важные задачи в формировании нового человека.

Шаляпин был по природе человеком аполитичным, но личность Горького его завораживала. Его волновала и привлекала атмосфера, сложившаяся вокруг популярного писателя, его бурная общественная и революционная деятельность. Шаляпин, не безразличный к страданиям других людей и к проблемам справедливости, без размышлений включался в общественные акции, руководимые Горьким, щедро их поддерживая, и сборами от своих выступлений, и теми пожертвованиями, которые ему удавалось привлечь благодаря своему влиянию.

* * *

Сезон 1901–1902 годов открылся новой постановкой «Псковитянки» в Большом театре. Шаляпин придает новые черты образу Ивана Грозного, углубив и усовершенствовав как вокальную, так и актерскую его сторону. Он упорно трудится над образом Сальери, доведя его до совершенства. Эту работу многие считают вершиной его творчества. Готовит роль священника в опере «Пир во время чумы» Ц. Кюи в московском Новом театре. Он часто гастролирует в Санкт-Петербурге, в Мариинке и театре «Эрмитаж», в Одессе, в Киеве, в Нижнем Новгороде. Знакомится с писателями Леонидом Андреевым, Николаем Телешовым, с Антоном Павловичем Чеховым, с одним из руководителей Художественного театра Владимиром Ивановичем Немировичем-Данченко. Слава его растет.

В 1903 году он поет Мефистофеля в опере Бойто в Мариинском театре. Его попытка спеть партию Онегина в одноименной опере Чайковского заканчивается неудачей.

Шаляпина привлекали и некоторые партии, написанные не для баса, особенно Герман в «Пиковой даме» Чайковского и Грязной в «Царской невесте» Римского-Корсакова[28]. Он мечтал о новой постановке «Руслана и Людмилы», в которой хотел петь заглавную партию, хотя и побаивался ее сложной коварной тесситуры. Он часто пел в этой опере, но другую партию – Фарлафа, и в ней был великолепен.

Последовало новое приглашение в театр «Ла Скала». На этот раз он должен был петь другого Мефистофеля, в опере Гуно «Фауст». Шаляпин договорился с Гати-Казацца, что сам выступит постановщиком оперы. Он отправил в Милан эскизы костюмов и декораций. Каково же было разочарование, когда, приехав в Милан, он увидел, что его эскизами вообще не воспользовались.

Об этом Шаляпин написал письмо Теляковскому, где, между прочим, говорится: «Гатти-Казацца начал извинительную речь о том, что декораторы-художники театра “Ла Скала” народ в высшей степени ревнивый и что когда он, директор, предложил им написать декорации по предложенным эскизам, то они обиделись и на директора и на меня так сильно, что хотели отказаться от службы, говоря: “что мы, мол, видали виды и писали декорации в самых лучших театрах Европы”. Бедняки, жалкие маленькие мещанинишки, верующие, что уж если все театры Европы, значит не может быть ничего лучше. <…> Актеров и хористов я, как мог, намуштровал, так что все-таки “Фауст” в смысле движения был очень хорош. От итальянских оперных артистов трудно ждать чего-нибудь глубокого, так как это народ в высшей степени невежественный, я глубоко уверен, что все персонажи, поющие со мной “Фауста”, едва ли даже слышали об имени Гете, а что касается того – читали ли – и речи быть не может. Это все люди, обладающие более или менее голосами, но не более»[29].

* * *

Успехи в Италии повлекли за собой приглашение петь в Монте-Карло, в театре Рауля Гинсбурга, человека, по словам Шаляпина, «известного по всей Европе, Америке, Азии, Африке и вообще во вселенной, а также, вероятно, и за пределами ее»[30].

Гинсбург оказался маленьким человеком с большим носом, умными и хитрыми глазками. Он встретил Шаляпина бурно и весело. Выговаривая по шестьсот слов в минуту, произнес приветствие, коверкая русский язык, и рассказал, что любит Россию, служил в русской армии во время русско-турецкой войны, первым вошел в Никополь и даже был ранен ударом штыка, причем показал шрам от раны, которую получил.

Шаляпин посчитал, что почтенному Раулю в то время могло быть лет четырнадцать от роду. Но все-таки это был очень милый и живой человек.

Театр Гинсбурга оказался маленьким, сцена тоже, в уборных негде повернуться, но было очень уютно и как-то изящно. Все происходившее на сцене полностью доходило до публики: не было тех огромных расстояний, как в Большом или «Ла Скала». Пролог публика приняла очень горячо и сердечно, и это воодушевило артиста. Сцену на Брокене он провел так, как редко удается. Публика устроила овацию.

Шаляпин еще не встречал такого антрепренера, как Гинсбург. Он всегда оставался весел и доброжелателен, даже когда артисты были не в форме, он все равно осыпал их комплиментами. Работалось с ним легко и радостно.

Однажды вечером, сидя с Шаляпиным в кафе и наслаждаясь зрелищем заката, Рауль Гинсбург доверительно сообщил, что написал оперу.

– В самом деле? – удивился Шаляпин.

– При помощи Бога! – еще более таинственно объявил импресарио.

Это несколько смутило Шаляпина.

– Открыть Вам, как она называется?

– Ну, скажите!

– «Иван Грозный»!

Как писал в своих воспоминаниях Шаляпин, «это было поистине фундаментальное произведение невежества и храбрости. <…> Черт знает, чего только не было наворочено в этой опере! Пожар, охота, вакханалия в церкви, пляски, сражения, Грозный звонил в колокола, играл в шахматы, плясал, умирал… Были пущены в дело наиболее известные русские слова: изба, боярин, батюшка, закуска, извозчик, степь, водка и была даже такая фраза: “Барыня, барыня, ne pleurez pas[31], барыня!”»[32].

Однако Гинсбург был искренне уверен, что написал превосходную вещь: «Это очень удивительный пиес, – убеждал он Шаляпина. – Я думаю – нет нигде другой, которая есть лучше. Все умрет, останутся только Моцарт и я, этот, который есть перед Вами! О, да! Если публик не поймет сейчас этот вещь, она поймет ее через тысячу лет»[33].

Шаляпин рассердился и сказал гениальному Раулю, что он – нахал.

– Шаляпин, за такой слова в моя Франция берут шпаги!

Шаляпин охотно согласился взять шпагу и посоветовал Гинсбургу выбрать смертоносное оружие подлиннее: он был маленький, да и руки у него были значительно короче шаляпинских. Разозлившись еще больше, Рауль убежал искать секундантов. Однако они так и не появились.

Недели две Шаляпин и Гинсбург не замечали друг друга, но после первого представления «Грозного» помирились.

Несмотря на то, что музыка Гинсбурга была сборная, сплошь состоявшая из заимствований, и, несмотря на нелепость сюжета, спектакль, по мнению Шаляпина, все-таки был поставлен и сыгран интересно. Позже, в 1911 году, он все-таки принял участие в этом спектакле. Легкомысленный Рауль Гинсбург был ему симпатичен.

* * *

Вернувшись в Россию, Шаляпин поехал отдыхать в имение Константина Коровина – Ратухино, неподалеку от станции Итларь. Тот только что построил здесь большой деревянный дом.

Поблизости от имения, окруженного лесом, протекала тихая речка Нерль, где водилось множество рыбы. В имение уже приехали архитектор Виктор Мазырин, а также Валентин Серов и Максим Горький.

Шаляпин хотел как можно скорее отправиться на рыбалку, но погода испортилась, зарядил дождь. Пришлось сидеть дома вместе со всеми. Горький уже успел поссориться с Мазыриным, и тот, взбешенный, уехал в Москву. Вскоре уехал и Горький. Трое друзей каждый по-своему пытались убить время. Серов и Коровин писали этюды. Шаляпин, скучая, сидел у окна и пел:

Вдоль да по речке,

Речке, по Казанке

Серый селезень плывет…

Он без конца повторял одно и то же.

– Федя, брось ты этого «Селезня» тянуть. Надоело, – попросил Коровин.

– Ты слышишь, Антон?[34] – сказал Шаляпин Серову, – Константину не нравится, что я пою. Плохо пою. А кто ж, позвольте вас спросить, поет лучше меня, Константин Алексеевич?

– А вот есть. Цыганка одна поет лучше тебя.

– Слышишь, Антон, Коська-то ведь с ума сошел. Какая цыганка?

– Варя Панина, – продолжал Коровин, – поет замечательно. И голос дивный.

– Ты слышишь, Антон, Коську пора в больницу отправить. Это какая же, позвольте вас спросить, Константин Алексеевич, Варя Панина?

– В «Стрельне» поет. За пятерочку песню поет. И поет как надо… Ну, погода проясняется, пойдем-ка лучше ловить рыбу…

Они взяли удочки, садки и лесы. Пошли мокрым лесом, спускаясь под горку, и вышли на луг.

Над соседним бугром, над крышами мокрых сараев, в небесах полукругом светилась радуга. Было тихо, тепло и пахло дождем, сеном и рекой.

На берегу сели в лодку и, опираясь деревянным колом, поплыли вниз по течению. Выехали на середину Нерли. Коровин отмерил грузом глубину реки. Он бросил в воду горсть пареной ржи и закинул удочки. Вытащил одну большую рыбину, еще и еще одну… Шаляпин изо всех сил дернул свою удочку, и леска оборвалась. Пока Коровин переделывал Шаляпину снасть, тот запел:

Вдоль да по речке…

– На рыбной ловле не поют, – сказал Коровин.

Шаляпин, закидывая удочку, стал петь еще громче:

Серый селезень плывет…

Коровин, как был, одетый, встал в лодке и бросился в воду. Доплыл до берега и крикнул:

– Лови один!

И ушел домой.

К вечеру пришел Шаляпин. Он наловил много крупной рыбы. Весело говорил:

– Ты, брат, не думай, я живо выучился. Я, брат, теперь и петь брошу, буду только рыбу ловить. Антон, ведь это, черт знает, какое удовольствие. Ты-то не ловишь!

– Нет. Я люблю смотреть. А сам не люблю ловить.

И отдых прошел в полной гармонии интересов всех присутствовавших и в наслаждении природой[35].

Май пролетел быстро, и Шаляпину пора было собираться в дорогу, во Францию: он должен был петь «Мефистофеля» на открытой сцене в Оранже, на развалинах древнего римского амфитеатра.

– Знаешь, Костенька, – говорил он, прощаясь с Коровиным, – вот все говорят, какой я разгильдяй. Усатов, когда пишет мне, называет меня лодырем. А ведь, в сущности, я придерживаюсь железной дисциплины. Я знаю, когда могу себе что-то позволить, а когда нет.

И время, проведенное здесь – часть моей работы. Певцу обязательно надо раз в год от всего отключиться, уехать на природу, лежать на спине и слушать, как шумят волны, смотреть на облака, собирать цветы, наслаждаться жизнью, ни о чем не думая, словом, обновить свой организм. Как ни крути, голос есть инструмент и составная часть тела; если оно не функционирует, и голос не будет функционировать как надо. Не говоря уже о нервной энергии, о том, как она расходуется на сцене. Только на природе можно обновить свой организм и подготовить его к новым испытаниям.

И, лукаво прищурившись, добавил:

– А что, не продашь ли мне именьице? А? Зачем оно тебе?

Коровин уже был готов согласиться, к тому же, за Шаляпина ходатайствовал Теляковский. Но оказалось, что дом для Шаляпина маловат. Тогда, весной 1905 г., артист купил лесное имение по соседству. По проекту художника был построен дом в русском вкусе. Место называлось Ратухино.

* * *

Разразилась русско-японская война 1904–1905 годов, в которой Россия потеряла значительную часть своего флота, понесла большие людские потери, утратила сферы влияния в Манчжурии и Корее и часть Южного Сахалина; все это вызвало нестабильность в стране.

Революция 1905 года привела к максимальной поляризации политических сил в России. С одной стороны, революционное рабочее движение, которое стремилось к свержению самодержавия. С другой – поднимали голову право-националистические элементы, среди которых выделялись черносотенцы. Они не брезговали террористическими акциями. Тех, кого считали своими политическими противниками, они не только клеймили на страницах своих газет, но и избивали, и даже убивали. То было действительно «смутное время», когда все более или менее известные люди были на виду, и их пристрастно оценивали представители и тех, и других общественных сил. И те, и другие стремились привлечь их на свою сторону.

Предметом особо пристального внимания стал Федор Иванович Шаляпин. Его популярность была огромна, хорошо была известна его дружба с Горьким, все знали о концертах, которые он дает для рабочих, и об огромных суммах денег, пожертвованных революционным организациям. Когда же на концерте в Большом театре по требованию зрителей с галерки он спел «Дубинушку», атмосфера вокруг его имени накалилась. Если сначала Шаляпин получал письма от левых анархистов, которые угрожали убить его за то, что он «оторвался от народа» и разбогател, будучи «прислужником царизма», то теперь аналогичные письма поступали из противоположного лагеря. Крайнее недовольство его поведением выражал и двор.

Теляковскому приходилось нелегко, но он твердо решил отстоять своего любимого артиста. Он был вынужден подать служебную записку о случае с «Дубинушкой» и с него требовали, как минимум, уволить Шаляпина с императорской сцены. К счастью, царица Александра Федоровна придерживалась другого мнения.

– Шаляпин, прежде всего, артист, – сказала она министру двора, – и это надо принимать во внимание при суждении о его поступке, а не делать из него опасного революционера, умышленно и сгоряча.

– До чего же мы дойдем, если в Императорских театрах будут петь «Дубинушку»? – возражал министр.

– А к чему мы придем, если без всякой необходимости толкнем Шаляпина в объятия революционеров? – ответила ему царица.

– Именно так, – поддержал ее Теляковский. – Если мы уволим Шаляпина с императорской сцены, революционеры примут его с распростертыми объятьями. Вы не можете посадить его в тюрьму, он слишком хорошо известен за границей. Невозможно также и запретить ему петь. Он начнет петь где угодно, и «Дубинушку» услышат не только москвичи и петербуржцы, но и вся провинция. И это настолько наэлектризует массы, что полиции ничего другого не останется, как закрывать театры один за другим, а Шаляпину придется уехать. Кстати, он скоро должен петь на четырех бенефисах: два в пользу оркестра и два в пользу хора. Сборы ожидаются большие. Если мы ему запретим эти выступления, все будут недовольны и встанут на его сторону. Будут говорить, что он безвинно пострадал, и мы сами создадим ему ореол мученика.

– Так что вы предлагаете? – раздраженно спросил министр.

– Считать его проступок нарушением цензурных правил. Не надо придавать ему политический характер. Я начислю ему денежный штраф.

– И только?!

– Если вы не примете мое предложение, я подам в отставку, – не отступал Теляковский. – Не по причине моей дружбы с Шаляпиным, а по причине последствий, которые я не смогу контролировать.

– Отложим пока этот разговор, – предложила царица.

Когда вопрос утратил свою актуальность, двор смягчил свою позицию, и «проступок» Шаляпина был предан забвению[36].

Начало нового сезона принесло новые осложнения. Шаляпина настиг тяжелый насморк, от которого начался синусит. Сделанная операция не принесла облегчения. Образовались фистулы, пришлось удалять зубы с тем, чтобы вытянуть гной из синусов. В таком состоянии он не мог петь в «Жизни за царя», которой традиционно открывался сезон в Большом театре. Однако некоторые были склонны считать это еще одним политическим выпадом певца. В черносотенной газете «Вече» была опубликована статья, в которой Шаляпина обвиняли в «непатриотичном поведении». Подобные же статьи появились в «Русской земле» и в «Московских ведомостях». Они отличались особым ехидством: «В этом году оканчивается срок контракта, заключенного Дирекцией Императорских театров с г. Шаляпиным. Все думали, что с окончанием контракта окончится и служба этого артиста на императорской сцене <…> После того, что было за последнее время, никому и мысли не приходило в голову, что г. Шаляпин может все-таки остаться на той сцене, которая так несимпатична ему по многим причинам и, прежде всего, потому, что она – Императорская. <…> Та к казалось, но на самом деле выходит иначе. Из достоверных источников сообщают, что Дирекция Императорских театров не только не отказывает г. Шаляпину от места, но даже прибавляет к его и без того непомерно высокому жалованью еще несколько тысяч и намерена вновь заключить контракт на несколько лет. Перспектива долголетнего контракта и получения огромного казенного содержания очень, по-видимому, улыбается и г. Шаляпину. Он любит Горьких и Андреевых, любит весь “торжествующий пролетариат”, но еще больше, оказывается, любит казенные деньги»[37].

В адрес Большого театра на имя Шаляпина стали поступать анонимные письма: левые угрожали его убить, если он выступит в «Жизни за царя», а правые – если не выступит. Не зная, как быть, Теляковский попросил московского градоначальника А. А. Рейнбота принять Шаляпина, поговорить с ним и по возможности защитить от всевозможных нападок. Рейнбот назначил время приема, но Шаляпин его проспал. Рейнбот снова назначил встречу, но Шаляпин опять не пришел. Рейнбот был не на шутку обижен. Положение Шаляпина еще более усложнилось, когда он отказался подписать обязательство не участвовать в деятельности нелегальных политических партий, непременное для всех, кто служил в Императорских театрах (он не был членом ни одной партии, ни левой, ни правой).

– Что он делает? – восклицал перепуганный Коровин. – Убили же Герценштейна! И нас всех поубивают!

Успокойтесь, – уговаривал его Теляковский. – Театральных художников пока не убивают.

В конце концов, узнав, что Шаляпин поправляется, Теляковский придумал единственный возможный выход из запутанной ситуации:

– Приглашу-ка я Шаляпина в Петербург. Пусть споет Сусанина в Мариинском. Тем самым мы покажем, насколько глупы выдумки о том, что он, якобы, против оперы «Жизнь за царя». И к тому же, мы его вытащим из этой накаленной московской атмосферы.

Но самым счастливым обстоятельством для Шаляпина оказалось то, что ему скоро предстояли заграничные гастроли.

В один поистине прекрасный день, – как пишет в своих воспоминаниях Федор Иванович, – к нему приехал Сергей Павлович Дягилев и сообщил, что предлагает ехать в Париж, где он хочет устроить ряд симфонических концертов, которые ознакомили бы французов с русской музыкой в ее историческом развитии.

Шаляпин с восторгом согласился, уже зная, как интересуется Европа русской музыкой и как мало русская музыка известна в Европе.

Перед приездом в Париж Шаляпин гастролировал в Монте-Карло, где он снова пел в театре Рауля Гинсбурга. На этот раз, кроме «Мефистофеля» Бойто, он выступил в роли Дон Базилио в «Севильском цирюльнике» Россини. Спел он также, впервые в своей карьере, и Филиппа в «Дон Карлосе» Верди. Затем вместе с театром Гинсбурга перебрался в Берлин.

По приезде в Париж Шаляпин сразу понял, что затеяно серьезное дело и что его воплощают с восторгом. Дягилев сообщил, что хотя помещение[38] для концертов снято в «Гранд Опера», положительно нет возможности удовлетворить публику, желающую слушать русскую музыку.

Выступления начались исполнением первого действия «Руслана и Людмилы», что очень понравилось публике. Потом Шаляпин с успехом пел арию Варяжского гостя из «Садко», Галицкого из «Князя Игоря», песню Варлаама из «Бориса Годунова» и ряд романсов под аккомпанемент фортепиано.

Концерты прошли с триумфальным успехом. Это подало Дягилеву мысль показать в будущем сезоне русскую оперу. Он собирался исполнять «Садко» в переводе на французский язык и «Бориса Годунова» на русском.

Впервые за долгое время Шаляпин чувствовал себя счастливым. Было о чем рассказать Максиму Горькому, с которым он вскоре встретился на Капри.

18

См. Теляковский В. Мой сослуживец Шаляпин (Фрагменты из книги) // Федор Иванович Шаляпин. М., 1977, с. 187–188.

19

Хорошо! (итал.)

20

Не будем больше об этом говорить (итал.).

21

Шаляпин Ф. И. Страницы из моей жизни // Федор Иванович Шаляпин. М., 1976, с. 158.

22

Хвала, Господь! (итал.)

23

Болгарский певец Петр Райчев выдвигает несколько иную версию эпизода и приводит свидетельство главы миланских клакеров: «Мы явились к нему [Шаляпину] в отель втроем – я и двое моих помощников. Он внимательно выслушал нас и сказал: “Я приглашен на выступления в шести спектаклях. За каждое представление мне платят пять тысяч лир. Я дам вам требуемое вознаграждение, но при одном условии…” – Я подумал, – продолжал старый мошенник, – что это условие будет связано с исполнением оперы, и поэтому сразу ответил, что мы заранее на все согласны. “Мое условие, – продолжал Шаляпин, – заключается в следующем: сейчас, после того, как вы получите от меня деньги, мы поднимем здесь шум, чтобы в коридоре собралось побольше народу, а затем я выброшу вас из комнаты одного за другим и спущу с лестницы”. Мы с помощниками добросовестно разыграли всю сцену, как он просил, но Шаляпин явно перестарался, – завершил свой рассказ клакер. – Артист так вошел в роль, что каждого из нас отделал столь основательно, что мы по сей день не можем забыть этого. Последним он вышвырнул из номера меня. Я думал, что настал мой последний час, обратился к нему с мольбой о прощении, но великан-русский рассвирепел и ничего не хотел слышать <…>». «Несколько лет спустя после этого разговора, встретившись с Шаляпиным, – продолжает Райчев, – я спросил его, правда ли то, что рассказал мне глава миланских клакеров?» «Все точно, – ответил он, – только этот негодяй забыл упомянуть, что по окончании последнего спектакля я гулял с ними три дня и три ночи, пока мы не прокутили все их “законное вознаграждение” и часть собственных сбережений клакеров!» (Цит. по комментариям в книге Шаляпин Ф. И. Страницы из моей жизни. Л., 1990, с. 337–338). Версия Райчева свидетельствует о победе искусства над корыстью не в меньшей степени, чем шаляпинский рассказ. Иначе вряд ли клакеры прогуляли бы с Шаляпиным и «законное вознаграждение», и собственные сбережения.

24

См. Теляковский В. Мой сослуживец Шаляпин (Фрагменты из книги) // Федор Иванович Шаляпин. М., 1977, с. 187.

25

Правда, эта опера исполнялась в Мариинском театре в сезоны 1886/87 и 1887/88 годов, но особого успеха не имела. Партию Мефистофеля пел бас Стравинский, отец композитора Игоря Стравинского.

26

Так на Руси называли бездомных бродяг.

27

Шаляпин Ф. И. Страницы из моей жизни // Федор Иванович Шаляпин. М., 1976, с. 169.

28

Шаляпин не раз уговаривал композитора переписать эту роль для баса, но безуспешно.

29

Письмо Ф. И. Шаляпина В. А. Теляковскому от 21 марта (3 апреля) 1904 г. // Федор Иванович Шаляпин. М., 1976, с. 412–413.

30

Шаляпин Ф. И. Страницы из моей жизни // Федор Иванович Шаляпин. М., 1976, с. 171.

31

Не плачьте (франц.).

32

Шаляпин Ф. И. Страницы из моей жизни // Федор Иванович Шаляпин. М., 1976, с. 172.

33

Там же.

34

«Имя Серова – Валентин. Мы звали его Валентошей, Антошей, Антоном.» // Константин Коровин. Воспоминания. Минск, 1999, с. 291.

35

См.: Коровин К. Шаляпин: встречи и совместная жизнь II Федор Иванович Шаляпин. М, 1977, с. 139–140.

36

См. Шаляпин Ф. И. Страницы из моей жизни // Федор Иванович Шаляпин. М, 1977, с. 203–204.

37

Цит. по: Теляковский В. А. Воспоминания. Л; M., 1965, с. 386.

38

За период с 3 по 17 мая 1907 года в Париже прошло пять концертов русской музыки. Программу составляли произведения Глинки, Балакирева, Мусоргского, Бородина, Римского-Корсакова, Рахманинова, Лядова, Скрябина и других композиторов. Исполнялась также кантата Рахманинова «Весна», сцены и арии из опер «Руслан и Людмила», «Борис Годунов», «Хованщина», «Снегурочка», «Князь Игорь» и «Вильям Ратклиф» Ц. Кюи. Дирижировали Н. А. Римский-Корсаков, А. Никиш, С. В. Рахманинов и К. Шевиляр. Солистами выступали С. В. Рахманинов, Ф. И. Шаляпин, Е. И. Збруева, Ф. Литвин и Й. Гофман.