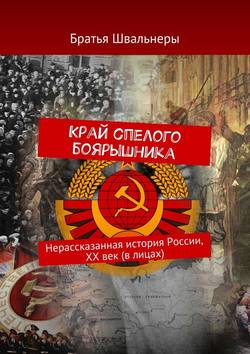

Читать книгу Край спелого боярышника. Нерассказанная история России, ХХ век (в лицах) - Братья Швальнеры - Страница 9

Глава вторая. «Кровавый царь, великий гений»

Узел третий. Вождь

ОглавлениеНу а по итогам этого дельца становится он не много – не мало главой государства. И первым масштабным шагом в этой должности для него будет убийство царской семьи.

Мы помним, что царь со всей семьей был расстрелян в доме Ипатьева в Екатеринбурге в июле 1918 года. И. Ф. Попов, близко знавший Ленина во время эмиграции, пишет в воспоминаниях, что смерть старшего брата Александра могла быть одной из причин негативного отношения Ленина к Романовым. В этих воспоминаниях также говорится, что Инесса Арманд напоминала Попову о личной мести Ленина Романовым. Хрусталёв писал, что после октябрьской революции многие связывали преследование династии Романовых местью Ленина за казнь старшего брата. Вспомнил как ответил отец государя его матери! Забыл только, что очень сильно отличались друг от друга отец и сын Романовы, не захотел этого учесть! И приговорил…

Во многих работах Ленина, начиная с периода первой русской революции, находятся призывы к физическому уничтожению членов царствующей династии.

16 июля в 21:22, буквально перед екатеринбургскими событиями, в Москве на адрес «Свердлову, копия Ленину» получили отправленную из Екатеринбурга через главу Петроградского совета Г. Е. Зиновьева телеграмму (цитируется по статье С. Н. Дмитриева):

«Из Екатеринбурга по прямому проводу передают следующее: сообщите <в> Москву, что условленный с Филипповым (Голощёкиным, членом Уралсовета – Б.Ш.) суд по военным обстоятельствам не терпит отлагательства, ждать не можем. Если ваше мнение противоположно, сейчас же вне всякой очереди сообщите. Голощёкин. Сафаров. Снеситесь по этому поводу сами с Екатеринбургом». Подпись – Зиновьев. Тут надо отметить, что месяцем ранее тот же Голощекин, член Уралсовета, и предложил Ленину организовать суд над Романовыми. Слово «суд» тут может быть употреблено в крайне переносном значении – под ним понимается казнь, иного приговора и быть не может. Тогда Ленина отвлекали другие дела, недосуг ему было царем заниматься, он уклонился от ответа Голощекину. Сейчас же события требовали скорейшего вмешательства.

И что же Ленин? Следующим же утром Ленин и Свердлов, председатель ВЦИК, отвечают на предложение согласием. Все.

В материалах следствия Н. Соколова (когда после казни Николая белоказаки заняли Екатеринбург, было назначено расследование убийства царской семьи, его-то и возглавил полковник царской армии Соколов) имеется копия шифрованной телеграммы в Москву, датированной 21 часом 17 июля, в которой сообщается о расстреле всей семьи: «Секретарю Совнаркома Горбунову с обратной проверкой. Передайте Свердлову, что всё семейство постигла та же участь, что и главу. Официально семья погибнет при эвакуации. А. Белобородов». В тот же день эта шифрованная телеграмма была получена в Москве около 9 часов вечера В. И. Лениным и Я. М. Свердловым.

А теперь, для ясности картины, перенесемся в особняк Ипатьева и представим себе, как происходила казнь царской семьи (разумеется, со слов очевидцев).

В 1 час 30 минут ночи с 16 на 17 июля к дому Ипатьева прибыл грузовик для перевозки трупов, с опозданием на полтора часа. После этого был разбужен врач Боткин, которому сообщили о необходимости всем срочно перейти вниз в связи с тревожной ситуацией в городе и опасностью оставаться на верхнем этаже. На сборы ушло примерно 30 – 40 минут. Семеро членов семьи: Николай Александрович, Александра Фёдоровна, великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, цесаревич Алексей, а также: Евгений Боткин, лейб-медик, Иван Харитонов, повар, Алексей Трупп, камердинер, Анна Демидова, горничная перешли в полуподвальную комнату (Алексея, который не мог идти, Николай II нёс на руках). В полуподвале не оказалось стульев, затем по просьбе Александры Фёдоровны были принесены два стула. На них сели Александра Фёдоровна и Алексей. Остальные разместились вдоль стены. Комендант дома Юровский ввёл расстрельную команду и зачитал приговор. Он сказал лишь, что приспешники царя предпринимают попытки к его освобождению и потому постановлено его расстрелять (позднее он опишет эту сцену в своей знаменитой «Записке»). Николай II успел только спросить: «Что?» Но его не слышали – Юровский дал команду, началась беспорядочная стрельба.

Расстрельщикам не удалось сразу убить Алексея, дочерей Николая II, горничную А. С. Демидову, доктора Е. С. Боткина. Раздался крик Анастасии, горничная Демидова поднялась на ноги, длительное время оставался жив Алексей. Кто-то из них был застрелен; уцелевших, по данным следствия, добивали штыками.20

В ходе расстрела были также убиты поднявшие вой две собаки царской семьи – французская бульдожка Ортино Татьяны и королевский спаниель Джимми (Джемми) Анастасии. Третьей собаке – спаниелю Алексея Николаевича по кличке Джой – была сохранена жизнь, так как она не выла. Спаниеля позднее взял к себе охранник Летемин, который из-за этого был опознан и арестован белыми. Впоследствии, по рассказу епископа Василия (Родзянко), Джой был увезён в Великобританию офицером-эмигрантом и передан британской королевской семье.21

Вот так… Зверски была убита царская семья. Теми, кто, как они считали, веками находились под гнетом, сейчас, после его уничтожения, управлять было почти невозможно. Разогналась бешеная машина народной власти, необузданного гнева, диких зверств… Следующие 80 лет ее не смогут остановить…

После совершённого убийства Ленин одобрительно писал об этой акции. В своей статье «К четырёхлетней годовщине Октябрьской революции» он сравнивает политику большевиков и Временного правительства: «Эти трусы, болтуны, самовлюблённые нарциссы и гамлетики махали картонным мечом – и даже монархии не уничтожили! Мы выкинули вон всю монархическую нечисть, как никто, как никогда».22 Жестокость в нем, как видим, прогрессировала. Волк, почуявший кровь, не может остановиться.

В пользу этого довода, а также того, что к управлению государством Ленин был абсолютно не приспособлен, свидетельствует развернутая под его началом по всей стране кампания террора – нечеловеческой жестокости и фантастических масштабов.

В ходе Гражданской войны в России Ленин лично был инициатором и одним из главных организаторов политики красного террора, проводившейся непосредственно по его указаниям. Ленинские указания предписывали начать массовый террор, организовывать расстрелы, изолировать неблагонадёжных в концентрационных лагерях и проводить прочие чрезвычайные меры.

5 августа 1918 года в селе Кучки Пензенского уезда были убиты пять продармейцев и трое членов сельского комитета бедноты. Вспыхнувшее восстание перекинулось на ряд соседних уездов. Ситуация осложнялась тем, что в 45 километрах от места событий проходил Восточный фронт. 9 августа 1918 года Ленин отправил в Пензенский губисполком указания: «Необходимо произвести беспощадный массовый террор против кулаков, попов и белогвардейцев; сомнительных запереть в концентрационный лагерь вне города». 11 августа 1918 года Ленин отправил телеграмму о подавлении кулацкого восстания в Пензенской губернии, в которой призвал повесить 100 кулаков, отнять у них весь хлеб и назначить заложников. После отправки ленинских телеграмм были арестованы и расстреляны 13 непосредственных участников убийства и организаторов восстания. Кроме того, в уездах были проведены сходы и митинги, на которых разъяснялась продовольственная политика Советской власти, после чего крестьянские волнения прекратились.23

Но этим террор не ограничился. Массовые истребления бывших белогвардейцев и казаков на Дону – один из печальных фрагментов тогдашней истории. Чтобы читатель понимал, на что способен разбушевавшийся мужик, приведем несколько исторических моментов красного террора в Крыму начала 1920-х годов.

Городское население Крыма в основном было критически настроено к советской власти. За время гражданской войны в крымских городах оказалось большое количество людей, относимых большевистской властью к «старому режиму» (представители высшего дворянства, деятели небольшевистских партий, интеллигенция, офицеры и тому подобные). В те же годы имело место мощное татарское национальное движение, враждебное большевикам, влиятельное в сельской местности. Новая власть не имела массовой поддержки. Численность местных коммунистов была невелика, и качество их управленческой работы было низкое. Все эти факторы подталкивали большевиков к чрезвычайным методам управления, что на практике вылилось в организованный ими массовый террор.

21 сентября 1920 года был образован Южный фронт под командованием М. В. Фрунзе, которому была поставлена задача «не допустить новой зимней кампании». 7 ноября 1920 года началось наступление Южного фронта на оборонительные позиции Русской армии. К 10 ноября 1920 года белые были опрокинуты с оборонительных позиций на Перекопе и Сиваше. 11 ноября 1920 года, когда белые были сбиты и с Ишуньских позиций, Главнокомандующий и Правитель Юга России П. Н. Врангель издал приказ об эвакуации и разъясняющее сообщение, которые были разосланы «для широкого оповещения» во все крымские города: «в виду объявления эвакуации для желающих офицеров, других служащих и их семейств, правительство Юга России считает своим долгом предупредить всех о тех тяжких испытаниях, какие ожидают приезжающих из пределов России. Недостаток топлива приведет к большой скученности на пароходах, причем неизбежно длительное пребывание на рейде и в море. Кроме того совершенно неизвестна дальнейшая судьба отъезжающих, так как ни одна из иностранных держав не дала своего согласия на принятие эвакуированных. Правительство Юга России не имеет никаких средств для оказания какой-либо помощи как в пути, так и в дальнейшем. Всё это заставляет правительство советовать всем тем, кому не угрожает непосредственной опасности от насилия врага – остаться в Крыму».

13 ноября 1920 года части 2-й Конной армии и 51-й дивизии заняли Симферополь, к 17 ноября 1920 года все крымские города были под властью большевиков. По данным советской энциклопедии «Гражданская война в СССР», в плен попало 52,1 тысячи белых офицеров и солдат.

12 сентября 1920 года газета «Правда» опубликовала «Воззвание к офицерам армии барона Врангеля» за подписями председателя ВЦИК М. И. Калинина, председателя Совнаркома В. И. Ленина, наркома по военным и морским делам Л. Д. Троцкого, главкома С. С. Каменева и председателя Особого совещания при главкоме А. А. Брусилова: «…Честно и добровольно перешедшие на сторону Советской власти не понесут кары. Полную амнистию мы гарантируем всем переходящим на сторону Советской власти. Офицеры армии Врангеля! Рабоче-крестьянская власть последний раз протягивает вам руку примирения».24

И протянули. В кратчайшие сроки были сформированы карательные отряды под началом деятелей революционного движения Розы Землячки, Бела Куна и Пятакова и – что они начали делать с этими несчастными!

…Белый Севастополь пал 15 ноября 1920 года. В город вошли части 51-й стрелковой дивизии под командованием В. К. Блюхера и 1-й Конной армии С. М. Буденного. Очевидцы вспоминали что первым на улицы города въехал бронеавтомобиль размером с двухпалубный автобус. Автомобиля такого огромного размера ранее никто в Севастополе не видел. Запомнился он и своим названием: «Из нескольких бойниц смотрели тонкие стволы пулеметов, они то и дело давали очереди в воздух, по-видимому, для острастки. Но самое страшное было не в этом. Броня этого фургона была выкрашена в цвет хаки и в нескольких местах украшена красными пятиконечными звёздами, а вдоль корпуса большими красными буквами было написано „Антихрист“». Массовые аресты и казни начались уже на следующий день – 16 ноября и продолжались длительное время. Приморский и Исторический бульвары, Нахимовский проспект, Большая Морская и Екатерининская улицы были увешаны трупами. Вешали на фонарях, на столбах, на деревьях и даже на памятниках. Офицеров вешали в форме и при погонах. Невоенных вешали полураздетыми. В начале арестовывали всех очевидных «вражеских элементов», то есть военнослужащих Русской армии, затем пришла очередь так называемых «эксплуататорских классов» и просто всех подозрительных лиц. Аресты сопровождались массовыми обысками и изъятием имущества арестованных и их семей. 17 ноября 1920 года был опубликован Приказ Крымревкома №4 об обязательной регистрации в трёхдневный срок иностранцев, лиц прибывших в Крым в периоды отсутствия там советской власти, офицеров, чиновников и солдат армии Врангеля. В указанные в приказе сроки в Севастополе зарегистрировалось около трёх тысяч офицеров.25

Розалия Землячка заявила: «Жалко на них тратить патроны, топить их в море». И людей, экономя патроны, топили в море. Расстрельным командам выдавали патроны из расчёта только по одному патрону на одного казнимого. Если убить первой пулей не удавалось, то жертв добивали прикладами, камнями или штыками. Расстрелы производились за городом на территории усадьбы бывшего городского головы Севастополя А. А. Максимова – «Максимовой дачи», ставшей настоящей братской могилой для сотен людей – только за первую неделю после установления советской власти тут было расстреляно более 8000 человек. Чаще всего расстрелы происходили у каменной стены рядом с прямоугольным бассейном парка. Приговоренных к смерти заставляли рыть себе могилы. После казни палачи часто заходили к главному виноделу Максимова А. Я. Костенко выпить у него вина.

В Ялте было расстреляно множество офицеров. Согласно очевидцу Н. Кришевскому – около восьмидесяти, по материалом Особой следственной комиссии по расследованию злодеяний большевиков при главнокомандующем Вооружёнными силами на Юге России – около ста. Были расстреляны даже две сестры милосердия, за то, что перевязывали раненых эскадронцев. Общее число погибших в уличных боях, расправах на улицах и убийствах в окрестностях Ялты достигало двухсот человек. Расстрелы производились прямо на знаменитом Ялтинском молу, трупы казнённых сбрасывали в море. Очевидец событий, член кадетской партии князь В. А. Оболенский писал: «…В Ялте офицерам привязывали тяжести к ногам, и сбрасывали в море, некоторых после расстрела, а некоторых живыми. Когда, после прихода немцев, водолазы принялись за вытаскивание трупов из воды, они на дне моря оказались среди стоявших во весь рост уже разлагавшихся мертвецов…». Другой очевидец и также кадет Д. С. Пасманик, вспоминал, что офицеров расстреливали под руководством матроса В. А. Игнатенко (ставшего руководителем Ялтинского ревкома, впоследствии благополучно прожившего до 88-ти лет и написавшего собственные воспоминания об этих событиях) по спискам, «составленным солдатами из лазаретов и тайным большевистским комитетом, существовавшим уже давно». Расстреляно было не менее 47 офицеров, а их трупы были сброшены в море. Он писал: «…было бы убито гораздо больше людей, если бы не было подкупных большевиков: за очень большие деньги они или вывозили намеченные жертвы за Джанкой, или же укрывали в лазаретах и гостиницах». По воспоминаниям Пасманика в убийствах на молу, кроме матросов Черноморского флота, принимала активное участие толпа из местных жителей, прежде всего греков, примкнувших к победителям из-за ненависти к крымским татарам, а в избиениях жертв, которые зачастую предшествовали убийствам, особое участие принимали истеричные «бабы».26

Великий В. В. Набоков напишет после стихотворение знаменитое «Ялтинский мол» – название это станет нарицательным именем жестокости большевиков на долгие годы…

«В ту ночь приснилось мне, что я на дне морском…

Мне был отраден мрак безмолвный;

Бродил я ощупью, и волны,

И солнце, и земля казались дальним сном.

Я глубиной желал упиться

И в сумраке навек забыться,

Чтоб вечность обмануть. Вдруг побелел песок,

И я заметил, негодуя,

Что понемногу вверх иду я,

И понял я тогда, что берег недалёк.

Хотелось мне назад вернуться,

Закрыть глаза и захлебнуться;

На дно покатое хотелось мне упасть

И медленно скользить обратно

В глухую мглу, но непонятно

Меня влекла вперёд неведомая власть.

И вот вода светлее стала,

Поголубела, замерцала…

Остановился я: послышался мне гул;

Он поднимался из-за края

Широкой ямы; замирая,

Я к ней приблизился, и голову нагнул,

И вдруг сорвался… Миг ужасный!

Стоял я пред толпой неясной:

Я видел: двигались в мерцающих лучах

Полу-скелеты, полу-люди,

У них просвечивали груди,

И плоть лохмотьями висела на костях,

То мертвецы по виду были

И все ж ходили, говорили,

И все же тайная в них жизнь еще была.

Они о чем-то совещались,

И то кричали, то шептались:

Гром падающих скал, хруст битого стекла…

Я изумлен был несказанно.

Вдруг вышел из толпы туманной

И подошел ко мне один из мертвецов.

Вопрос я задал боязливый,

Он поклонился молчаливо,

И в этот миг затих шум странных голосов…

«Мы судим…» – он сказал сурово.

«Мы судим…» – повторил он снова,

И подхватили все, суставами звеня:

«Мы многих судим, строго судим,

Мы ничего не позабудем!»

«Но где ж преступники?» – спросил я.

На меня взглянул мертвец и усмехнулся,

Потом к собратьям обернулся

И поднял с трепетом костлявый палец ввысь.

И точно сучья в темной чаще,

Грозой взметенные летящей, —

Все руки черныя и четкия взвились,

И, угрожая, задрожали,

И с резким лязгом вновь упали…

Тогда воскликнул он: «Преступники – вон там,

На берегу страны любимой,

По воле их на дно сошли мы

В кровавом зареве, разлитом по волнам.

Но здесь мы судим, строго судим

И ничего не позабудем…

Итак, друзья, итак, что скажете в ответ,

Как мните вы, виновны?»

И стоглагольный, жуткий, ровный,

В ответ пронесся гул: «Им оправданья нет!»

Чтобы не описывать эту мерзость дальше, позвольте привести еще одно стихотворение не менее великого Максимилиана Волошина. Оно называется «Терминология».

«Брали на мушку», «ставили к стенке»,

«Списывали в расход» —

Так изменялись из года в год

Речи и быта оттенки.

«Хлопнуть», «угробить», «отправить на шлёпку»,

«К Духонину в штаб», «разменять» —

Проще и хлеще нельзя передать

Нашу кровавую трёпку.

Правду выпытывали из-под ногтей,

В шею вставляли фугасы,

«Шили погоны», «кроили лампасы»,

«Делали однорогих чертей».

Сколько понадобилось лжи

В эти проклятые годы,

Чтоб разъярить и поднять на ножи

Армии, классы, народы.

Всем нам стоять на последней черте,

Всем нам валяться на вшивой подстилке,

Всем быть распластанным с пулей в затылке

И со штыком в животе.

А теперь – в завершение – коротко о деятелях красного террора. Вот что вспоминает академик А. Дородницын о тех временах: «…как это не странно, но ни разу не было, чтобы комиссаром тех красноармейцев был русский, не говоря уже об украинце. Откуда я знаю о национальной принадлежности комиссаров? Мой отец был врач. Поэтому командование всех проходивших воинских соединений всегда останавливалось у нас. Наше село находилось недалеко от Киева, и до нас доходили слухи о том, что творила Киевская ЧК. Даже детей в селе пугали именем местного чекиста Блувштейна. Когда Киев и наше село заняли деникинцы, отец отправился в Киев раздобыть лекарств для больницы. Завалы трупов – жертв ЧК – ещё не были разобраны, и отец их видел своими глазами».

В книге Эрде «Горький и революция» (1922 года, Берлин) приводятся такие слова из обращения Горького к большевистскому правительству (по поводу того, что убийствами, пытками, осквернением святынь занимаются евреи):

– Неужели у большевиков нет возможности найти для этих, в общем-то «правильных» дел русских же и делать всё это русскими руками. Ведь русские, – сообщает он с тревогой, – злопамятны. Они будут помнить о еврейских преступлениях веками.

А также, что в своих «Записках» сын литературного приятеля Горького – Н. Г. Михайловского – поминает о разговоре с молодой чекисткою:

«…эта девятнадцатилетняя еврейка, которая всё устроила, с откровенностью объяснила, почему все чрезвычайки находятся в руках евреев.

«Эти русские – мягкотелые славяне и постоянно говорят о прекращении террора и чрезвычаек», – говорила она мне: «Если только их допустить в чрезвычайки на видные посты, то всё рухнет, начнётся мягкотелость, славянское разгильдяйство и от террора ничего не останется. Мы, евреи, не дадим пощады и знаем: как только прекратится террор, от коммунизма и коммунистов никакого следа не останется. Вот почему мы допускаем русских, на какие угодно места, только не в чрезвычайку…»

При всём моральном отвращении… я не мог с ней не согласиться, что не только русские девушки, но и русские мужчины – военные не смогли бы сравниться с нею в её кровавом ремесле. Еврейская, вернее, общесемитская ассировавилонская жестокость была стержнем советского террора…»27

Один из чекистов того времени сообщил Особой следственной комиссии белогвардейцев на юге России о принципах комплектования киевской чрезвычайки: «по национальностям можно смело говорить о преимуществе над всеми другими евреев». Важный факт, который и откроет наш следующий узел…

20

Пайпс Р. Русская революция. – Т. 2. Большевики в борьбе за власть. 1917—1918. – С. [битая ссылка] 108

21

Зимин И. В. Животные в императорской семье // Детский мир императорских резиденций. Быт монархов и их окружение. – 1-е. – М.: Центрполиграф, 2010. – 576 с. – (Повседневная жизнь Российского императорского двора). – ISBN 978—5—227—02410—7.

22

А. Г. Латышев. Рассекреченный Ленин. – 1-е. – Москва: Март, 1996. – 336 с. – 15 000 экз. – ISBN 5—88505—011—2.

23

В. Логинов Послесловие // Ленин В. И. Неизвестные документы. 1891—1922 гг.. – М.: РОССПЭН, 1999. – С. 581—590.

24

Краснов В. Г. Врангель. Трагический триумф барона: Документы. Мнения. Размышления. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2006. – 654 с. – (Загадки истории). – ISBN 5—224—04690—4.

25

Соколов Д. В. Месть победителей (рус.). Православное информационное агентство «Русская линия» (22 октября 2007).

26

Королёв В. И. Крым 1917 года в мемуарах лидеров кадетской партии // Историческое наследие Крыма: журнал. – 2006. – Т. 15.

27

http://sheba.spb.ru/krasnyi-terror.htm