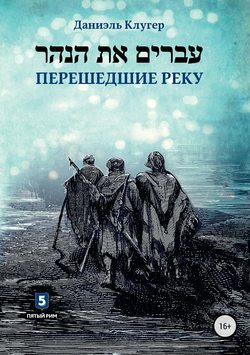

Читать книгу Перешедшие реку. Очерки еврейской истории - Даниэль Клугер - Страница 4

Часть первая

Иудейские войны

Сражения судей Израиля

ОглавлениеДеятельность Иошуа Бин-Нуна была завершена разделением между еврейскими племенами земель Ханаана – в соответствии со жребием и численностью того или иного колена. Пока шла война против ханаанских государств, евреи были объединены общей целью – завоеванием Земли Обетованной. Войско еврейское представляло собой единую армию – монолитную, сплоченную, возглавлявшуюся единым вождем. Но вот цель была достигнута – Ханаан покорен. Общепризнанный вождь умер, не оставив преемника. Словно исчез на какое-то время важный связующий элемент. Народ Израиля распался на отдельные племена, и каждое из этих племен жило собственной жизнью, превратилось как бы в мини-государство – со своими вождями, своим ополчением, своими владениями и границами. Тут следует отметить обстоятельство, которое осложняло существование еврейских племен в Ханаане. Не вся страна была завоевана, многие ханаанские племена остались в своих городах, среди еврейских владений. Кроме того, на границах завоеванных земель сохранились государства амореев, моавитян, аммонитян и других народов, с которыми во времена Иошуа Бин-Нуна приходилось сталкиваться израильтянам. Разъединенное существование еврейских племен было им на руку. Вся эпоха, последовавшая за смертью Иошуа, характеризуется бесконечными «малыми» войнами, которые приходилось вести отдельным коленам Израиля против набегов воинственных соседей. Такие войны всякий раз выдвигали из еврейской среды вождя, возглавлявшего борьбу с врагом. Именно таких вождей назвали судьями (шофетим), а эпоху эту – эпохой судей Израиля. Иногда судья объединял под своей властью несколько колен. Правда, за все время не было случая, чтобы кто-нибудь из судей хотя бы на короткое время стал вождем всего народа. С его смертью союз, возглавляемый им, обычно распадался. Такой период длился около двух столетий, и на протяжении его не было в народе Израиля ни государственного, ни даже религиозного единства. На смену Моисееву монотеизму пришли языческие культы местного происхождения – евреи начали смешиваться с местным ханаанейским населением, перенимали их обычаи и обряды. На вершинах холмов появились созданные израильтянами языческие храмы и алтари, на которых приносились жертвы ханаанейским божествам – Баалам и Астартам различных мест. Скиния в Шило посещалась редко.

Вместе с тем неверно было бы утверждать, что в это время монотеизм исчез, – скорее, следует говорить о том, что он оказался как бы скрытым под наносными языческими обычаями. Тем не менее существовала реальная угроза исчезновения еврейского народа, растворения его в среде родственных по языку и происхождению народов. Фактически ассимиляция уже началась. История знает немало случаев, когда завоеватели перенимали культуры завоеванных и в конце концов исчезали как самостоятельный народ. Можно вспомнить судьбу аккадцев, ассимилированных завоеванным ими Шумером. Правда, случаи внешней угрозы немедленно возвращали евреев к собственным обычаям и законам, а также напоминали им, что они – единый народ.

Ханаанские лучники (барельеф из Каркемиша)

Последней крупной войной, которую вел Иошуа Бин-Нун, была война против коалиции североханаанских царей (или князей). Во главе коалиции стоял царь города Хацор по имени Явин. Война кончилась разгромом объединенного ханаанейского войска, однако евреям не удалось захватить владения самого Явина, в том числе и город Хацор. С самого начала поселения здесь четырех колен Израиля хацориты совершали набеги на них. Когда же во главе ханаанеев встал царь Явин (сын или внук разбитого евреями главы коалиции), им удалось покорить племена Нафтали и Звулуна. Часть евреев бежала в соседние земли – в удел колена Эфраима.

При чтении документов складывается впечатление, что перед израильтянами всерьез встала перспектива утраты северных земель. Во всяком случае, царь Явин весьма успешно объединил под своим началом мелкие туземные племена, а его военачальник и наместник Сисра (резиденцией Сисры был город Харошет-Агоим) держал израильтян в страхе, имея в своем распоряжении прекрасно вооруженное и многочисленное войско. В распоряжении Сисры были девятьсот тяжелых колесниц, обитых железом. Само же войско насчитывало, по-видимому, несколько тысяч человек – не менее шести. Владычество Хацора над коленами Нафтали и Звулуна продолжалось двадцать лет. В данном случае имело место не только превращение евреев в данников ханаанейского царя, но и систематическое изгнание с земель. Под угрозой вторжения оказались и владения колена Эфраима.

Борьбу против ханаанеев возглавила пророчица Двора, бывшая тогда судьей Израиля и сама происходившая из эфраимитов. Военачальником она назначила Барака – из покоренного ханаанеями племени Нафтали. Десятитысячное войско Барака составили бежавшие от захватчиков евреи из колен Звулуна и Нафтали, к которым присоединились воины Эфраима и некоторых других племен.

Отряд Барака встал вооруженным лагерем на горе Табор. Узнав об их появлении, Сисра во главе своей армии двинулся навстречу противнику. Основные силы евреев, как уже было сказано, группировались на горе Табор. Но еще один отряд был расположен отдельно – в горных районах Эфраима, с тем чтобы ханаанеи не имели возможности изменить маршрут своего движения и попали в ловушку, придуманную для них Дворой и Бараком.

Ханаанская богиня

Основной ударной силой ханаанеев были девятьсот тяжелых колесниц. Такое подразделение вполне могло компенсировать численный перевес евреев и принести победу Сисре. Ловушка же, придуманная Дворой, и должна была парализовать действия ханаанейских колесниц.

Узнав о приближении вражеской армии, Барак повел войско ей навстречу. Наличие же в виду противников еще одного отряда принудило Сисру развернуть боевые порядки на марше – в том месте, где его застигла атака израильтян. Именно это и оказалось ловушкой: ханаанеям пришлось принять бой в долине реки Кишон – в болотистых берегах которой завязли тяжелые колесницы. Из грозного и стремительного оружия они превратились в беспомощные громоздкие сооружения, мешавшие маневрам собственной армии. Колесничие бежали. Вместе с ними бежал и Сисра, возглавлявший отряд колесниц.

Без предводителя ханаанейское войско превратилось в толпу, запертую с одной стороны основной дружиной Барака, с другой – вспомогательным отрядом Хэвэра, причем путь к отступлению ханаанейцам перекрыли собственные колесницы. Сражение закончилось вскоре полным истреблением армии царя Явина.

После разгрома армии царя Явина II евреи жили в относительном спокойствии еще сорок лет. После сорока лет надвинулась новая беда: нашествие мидианитян в союзе с амалекитянами и другими кочевниками.

И вновь, как в прежние времена, пришел час испытаний – и появился тот, кто должен был спасти народ. Этого человека звали Гидеоном. Был он сыном Иоаша из рода Авиэзера, из колена Менаше. Этот род считался беднейшим в колене, а семейство Иоаша – беднейшим в роду. Сам же Гидеон был младшим сыном Иоаша. В то критическое время он занимался тем, что тайком перемалывал чудом сохранившиеся от грабителей остатки урожая в укрытом от посторонних глаз крохотном селении Офра.

Когда кочевники в очередной раз перешли Иордан и расположились лагерем в Изреельской долине, Гидеон направил послов ко всему колену Менаше, а также к соседним еврейским племенам Ашера, Нафтали и Звулуна. Собралось достаточно многочисленное ополчение. Но после многих лет мира, а затем поражений в этом многочисленном войске было не так много действительно опытных воинов, способных противостоять врагу. Кроме того, по вооружению еврейское ополчение существенно уступало мидианитянско-амалекитянскому войску, значительную часть которого составляли всадники на верблюдах и ослах (предположительно, конницы у мидианитян не было).

Гидеон пошел по пути, на первый взгляд, парадоксальному. Он не только не стал стремиться к максимальному увеличению численности своего войска, но напротив – решил атаковать противника маленьким отрядом в триста человек, причем неожиданно, пока кочевники находятся в своем лагере. Что же, качество в данном случае компенсировало количественный недостаток. Плюс, безусловно, талант самого предводителя. Да и вероятность захватить противника врасплох малым мобильным отрядом существенно возрастала. В случае выступления большого ополчения возможен был противоположный вариант – всадники на верблюдах и ослах могли внезапно атаковать неповоротливое и громоздкое пешее войско евреев.

Танах подробно описывает, как были отобраны бойцы для атакующего отряда. Для начала Гидеон предложил уйти всем, кто не чувствует в себе достаточно сил для того, чтобы идти в бой с превосходящими силами противника. В результате две трети наспех собравшегося ополчения разошлось по домам. Оставшихся Гидеон, говоря современным языком, протестировал. Во время учений он вывел отряд к реке и предложил утолить жажду. Большая часть воинов немедля, приблизившись к воде, отложили оружие в сторону и принялись пить, прильнув губами к поверхности воды. Другие же воины пили, не выпуская оружия из одной руки и зачерпывая воду другой. Их-то командир и оставил в отряде. Ему было понятно, что остальных враг легко застигнет врасплох.

Так в отряде Гидеона осталось всего-навсего 300 человек. Много или мало? Последующие события показали, что в руках опытного и талантливого военачальника этого вполне достаточно.

Гидеон разделил своих людей на три группы. Ночью маленькое войско скрытно приблизилось с трех сторон к стану мидианитян. Воины начали трубить в шофары[1], размахивать специально принесенными светильниками и выкрикивать воинственный клич: «За Господа и за Гидеона!»

Нападение происходило вскоре после того, как мидианитяне, выставив стражников, разошлись по своим шатрам.

Можно себе представить, какой переполох поднялся среди кочевников от всего этого шума, мерцания огней, создающих иллюзию большого войска (а ведь они знали, что ранее евреи действительно собрали ополчение, достаточно крупное по численности).

Единственное, что могло прийти в голову предводителям кочевников, – враги каким-то образом перехитрили их и сумели незаметно окружить стан. В панике, охватившей мидианитян, значительное их количество погибло не столько от мечей евреев, сколько от собственных. Прибавьте к этому смятение многочисленных животных – всех этих ослов и верблюдов, напуганных странными звуками и горящими огнями. Они ринулись на собственных хозяев, давя их копытами, снося шатры и ограды.

Так была одержана первая победа над мидианитянами. Но нужно было действовать без промедления. Гидеон немедленно отправил своих гонцов к Эфраиму сказать: «Перехватите все переправы через Иордан». Эфраимляне так и сделали. В результате часть мидианитян оказалась в ловушке: отряды мидианских князей Орева и Зеева. Головы этих князей, павших в сражении, были отправлены Гидеону за Иордан.

Однако сразу же после этих военных удач в стане евреев произошел конфликт между военачальником и предводителями колена Эфраима. Эфраимиты, самое многочисленное и сильное из северных еврейских племен, сочли себя оскорбленными тем, что не им досталась главная роль в разгроме мидианитян. Конфликт грозил перерасти в столкновение между воинами Гидеона и ополчением Эфраима. К счастью, новый судья показал себя дипломатом. Он публично признал ключевую роль евреев колена Эфраима, разбивших отряды Орева и Зеева и убивших предводителей вражеского войска.

Остатки мидианитян, сумевшие прорваться сквозь заставы эфраимитов, переправились через Иордан и отступили по караванному пути, мимо городов Сукот и Пенуэл, уже в собственно мидианские владения. Отряд Гидеона и двигавшиеся следом эфраимиты преследовали противника по пятам.

Между тем часть мидианского войска, которой командовали князья Зэвах и Цалмуна, остановилась близ Каркура и разбила там стан. Их осталось 15 тысяч человек – примерно десятая часть того войска, с которым они пошли в набег на североизраильские племена. Трудно сказать, почему они вновь проявили беспечность. Реконструируя события того времени, можно прийти к выводу, что они никак не ожидали немедленного преследования со стороны евреев уже на своей собственной территории. К тому же для них, видимо, все еще оставалась тайной истинная численность преследовавшего их отряда.

И вновь малочисленность евреев сыграла положительную роль. Гидеон вновь, прямо с марша, атаковал расположившийся к отдыху мидианский стан. После жестокого боя (в котором участвовал уже не только «спецназ» Гидеона, но и основное еврейское ополчение) мидианитяне были наголову разбиты.

В течение очень долгого времени Гидеон оставался самым популярным из еврейских военачальников. Интересно, что его тактические приемы по сей день считаются не утратившими своей ценности. Так, например, спустя две с лишним тысячи лет, во время восточного похода генерала Наполеона Бонапарта, завершающий этап сражения у горы Табор был словно скопирован с ключевого сражения Гидеона. Турецкая армия окружила отряд французского генерала Клебера. Французов было около 2500 солдат, турки имели десятикратное превосходство. Тем не менее французы, построившись в каре, с утра и до вечера 16 апреля успешно отражали атаки.

Сирийские воины

К вечеру подтянулись войска Наполеона, проделавшие за сутки путь в 25 миль от крепости Акра (ныне Акко).

Вот тут произошло событие, заставляющее вспомнить Книгу Судей. Французский отряд численностью в триста человек (!) скрытно приблизился к турецкому лагерю, напал на него врасплох, поджег палатки, вызвал панику среди турецких солдат шумовыми эффектами. Клебер, перестроив своих людей в колонну, пошел в этот момент на прорыв. Многотысячная турецкая армия бежала. Французы, по разным источникам, потеряли от 2 до 200 человек убитыми, турки – 3 тысячи убитыми и около 500 пленными.

По мнению Чарльза Уингейта, британского офицера и военного теоретика, Гидеон и его отряд могут считаться образцом для малых мобильных групп специального назначения. Вспомним, что бойцы его набирались с учетом психологических особенностей, а принятая тактика – внезапные атаки с ходу, молниеносные марш-броски, использование дезориентации противника – в основных своих положениях сохраняет свою актуальность. Не зря многие операции современных коммандос совсем разных армий носили одно и то же кодовое название: «Меч Гидеона». В частности, именно так называлась израильская операция по уничтожению террористов организации «Черный сентябрь», причастных к гибели израильских спортсменов во время Олимпиады в Мюнхене в 1972 году.

Что происходило в Заиорданье? Судьба осевших здесь еврейских племен была не лучше прочих, а учитывая относительную удаленность этой территории от других областей Ханаана, населенных израильтянами, по временам еще тяжелее. Здесь евреям угрожало царство Аммона.

Прародителем аммонитян считался Бен-Амми, сын патриарха Лота от кровосмесительной связи с младшей дочерью после разрушения Содома и Гоморры (Моав – сын старшей дочери Лота). Прародиной аммонитян и моавитян, очевидно, была Сирийско-Аравийская пустыня. Вытесненные оттуда более сильными соседями, аммонитяне-скотоводы откочевали в Заиорданье, где заняли обширную территорию к северу от Мертвого моря и постепенно перешли от кочевого и полукочевого образа жизни скотоводов к оседлому – земледельцев. Судя по совпадению времени аналогичных процессов у моавитян и аммонитян, можно с уверенностью предположить, что оба народа ушли из родных мест не только по одним и тем же причинам и не только из-за одних и тех же соседей. Скорее всего, до поры до времени Аммон и Моав составляли военно-племенной союз. Союз этот распался, очевидно, при переходе к оседлому образу жизни и, как следствие, установлении относительно постоянных границ. Евреи видели Аммон и Моав скорее двумя крупными кланами, входившими в единый народ, нежели как два отдельных народа.

Государство у аммонитян сложилось несколько раньше, чем у моавитян, к северу от Мертвого моря. К моменту появления здесь Израиля оно было достаточно крупным и сильным в военно-политическом отношении централизованным образованием с наследственной властью. Столицей являлся город Рабат-Аммон (на территории нынешней Иордании). Этот же город был культовым центром – здесь находился храм племенного божества Милькома. О прочих религиозных культах Аммона судить трудно, сведения отрывочны. Можно предположить, что аммонитяне поклонялись также общесемитскому богу плодородия Баалу и Аштарам (богиням – владычицам высот). По тому, что мы знаем о ближневосточных культах плодородия и их оргиастическому характеру, в которых не последнюю роль играло храмовое распутство и кровавые жертвоприношения, можно предположить, что презрительное и даже враждебное отношение израильтян к этим родственникам связано было и с неприятием аммонитских религиозных культов. Уровень культуры в царстве был примерно таким же, как у моавитян и других соседних народов среднебронзовой эпохи. В основном процветали земледелие и различные ремесла. Аммонский царь обладал, насколько можно судить, одной из самых сильных и хорошо вооруженных армий в регионе. Язык (так же, как и язык моавитян) был чрезвычайно близок к ивриту того времени (для сравнения можно было бы сказать, что, например, иврит и аммонитский языки были ближе, чем современный русский и современный украинский), в качестве алфавита они использовали еврейско-финикийский алфавит.

Отношения между евреями и аммонитянами сразу же стали напряженными. Причиной обострения стали претензии аммонитян на земли царства Сихона с городом Хешбон. Это царство было завоевано евреями на пути в Ханаан. Колено Реувена, с согласия Моисея, поселилось именно здесь. Аммонские же цари считали эту территорию своей и не прочь были сами в подходящий момент ее захватить. Тот факт, что явившиеся издалека пришельцы отхватили лакомый кусок у них прямо из-под носа, не мог способствовать налаживанию добрососедских отношений между евреями и аммонитянами. При жизни Иошуа Бин-Нуна цари из Рабат-Аммона не рисковали заявлять свои претензии и уж тем более пытаться отбить силой бывшие владения Сихона. Они прекрасно отдавали себе отчет в том, что столкновение с объединенным Израилем им не под силу. Да и военный авторитет еврейского вождя после завоевания Ханаана был слишком велик.

Ситуация изменилась после смерти Иошуа. Область Гилада граничила с царством аммонитян, жившие здесь евреи до известной степени утратили связи с единоплеменниками. Аммонитяне не замедлили этим воспользоваться. Их натиск на жителей Гилада усиливался с каждым разом, отдельные разбойничьи набеги постепенно сменились фактическим покорением области, наложением тяжелой дани. Материальное владычество сопровождалось и насилием в сфере религиозной – аммонитяне старались искоренить еврейскую религию и активно насаждали культ своего племенного божества – Милькома, покровителя Рабат-Аммона и аммонитских царей.

Вслед за коленом Реувена настал черед и других – аммонитяне подготовились к вторжению в пределы Эфраима и Иеґуды. Центром, из которого завоеватели планировали новые набеги на Израиль, стал захваченный Гилад. Евреи же, поднявшиеся на борьбу с ними, расположились в Мицпе.

Походы аммонитян следует определять не как набеги кочевников-мидианитян или амалекитян. Это были завоевательные рейды, имевшие целью не столько грабеж, сколько отторжение части территорий и подчинение народа, их населяющего. Упоминание же о нескольких таких военных экспедициях Аммона связано, очевидно, с тем, что с началом этой долгой войны в уделах Израиля, подвергшихся нападению, и особенно в области Гилада, не прекращалась борьба евреев с захватчиками. Борьба эта имела, очевидно, характер партизанской войны. К моменту, о котором мы ведем речь, этот характер изменился – евреи, вставшие лагерем в Мицпе, готовились к решающему и открытому сопротивлению аммонитянам. Численность их войска в Танахе не указывается, но можно предположить, что на первых порах это было ополчение, состоявшее исключительно из жителей Гилада.

1

Традиционный еврейский духовой инструмент из распрямленного бараньего рога.