Читать книгу Ein Leben auf See - Emil Feith - Страница 4

Kapitän Emil Feith – Herkunft und Kindheit

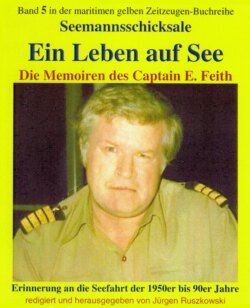

ОглавлениеDer mittesechzigjährige immer noch aktive Kapitän E. Feith wirkt auf den ersten Blick unauffällig und eher etwas spröde, entpuppt sich bei näherem Hinsehen aber schnell als ein mit allen Wassern der Weltmeere gewaschenes interessantes Multitalent. Mit Blick auf eine Parkanlage an der Grenze zwischen den Hamburger Stadtteilen Ottensen und Othmarschen residiert er in einer schönen gutbürgerlichen Altbauwohnung in der Nähe der Elbchaussee mit Frau und Tochter, wenn er nicht gerade mit seinem Schiff auf hoher See unterwegs ist. Seine Wohnung hat er mit vielen Souvenirs aus aller Welt und mit einer Reihe selbstgemalter Kapitänsbilder – in Öl gemalte Segelschiffe – dekoriert. Stolz zeigt er ein liebevoll und mit Sorgfalt gestaltetes Fotoalbum mit interessanten alten Schwarzweißphotographien aus seiner seemännischen Laufbahn in den 1950er und 60er Jahren. Den ersten Teil seiner aufschlussreichen Memoiren vom Aufstieg aus den Anfängen als Moses bis zur verantwortlichen Tätigkeit als 1.Nautischer Offizier und einige Erlebnisse als Kapitän hat er bereits unterwegs an Bord in die Schreibmaschine getippt und dabei seine regelmäßigen fleißigen Eintragungen ins Tagebuch ausgewertet. Die Schilderung der vielen weiteren Erlebnisse seiner über 30jährigen Fahrzeit als Kapitän, werden folgen, wenn er endgültig das Ruder aus der Hand gegeben haben wird. Aber noch mag er nicht ins Altenteil hinüberwechseln. Captain E. Feith berichtet:

Herkunft und Kindheit

„Ich wurde am 22. November 1936 in Reval geboren. Mein Vater war Diplomingenieur für Hoch- und Tiefbau. Er hatte meine Mutter auf der estnischen Universität in Dorpat kennen gelernt und im Jahr meiner Geburt geheiratet. Natürlich musste meine Mutter das Studium unter den Bedingungen jener Zeit abbrechen und sich nach den damaligen Moralvorstellungen ganz auf Mutterpflichten umstellen. Die Hochzeit meiner Eltern soll gewaltig gewesen sein und eine Woche lang gedauert haben. Da mein Großvater mütterlicherseits ein angesehener Fischer war, hatte sein ganzes Dorf daran teilgenommen. Mein Großvater väterlicherseits war ein christlich getaufter bekannter und begüterter Lederfabrikant „nicht arischer“ Herkunft.

Ein Jahr nach meiner Geburt erkrankte meine Mutter während eines Besuches in ihrem Heimatdorf an einer schweren Nierenbeckenentzündung. Das war zur Winterzeit, und ein Schneesturm mit Straßenverwehungen verhinderte rechtzeitige ärztliche Hilfe, so dass meine Mutter verstarb. Mein Vater heiratete nicht wieder und überließ meine Erziehung meinen Großeltern väterlicherseits, die für mich ein Kindermädchen einstellten, an das ich mich nicht mehr erinnern kann. Mit fünf Jahren bekam ich eine Gouvernante, eine hübsche, schlanke, dunkelhaarige Endzwanzigerin, die mich in deutscher Sprache, Mathematik und weiteren Fertigkeiten unterrichtete. Sie wohnte bei uns, und so war ich fast immer mit ihr zusammen, und wir mochten uns sehr.

Meinen Vater sah ich nur am Wochenende, da er in Dorpat ein eigenes Haus und Ingenieurbüro hatte und sehr beschäftigt war. Meine Großeltern waren schon über 60 Jahre alt und während sich mein Großvater tagsüber um seine Fabrik und andere Geschäfte - er war an einigen weiteren Firmen beteiligt - kümmerte, hielt sich meine Großmutter meist im Hause auf. Sie stammte aus Düsseldorf, war eine geborene Thyssen und weitläufig mit der Stahldynastie verwandt. Großmutter war sehr streng. Ich habe sie selten lächeln gesehen und musste sie mit „Sie“ anreden. Vom Hauspersonal wurde sie respektiert und gefürchtet. Sie gab sich unnahbar, besaß jedoch ein weiches Herz, was sie zu verbergen suchte.

Nach dem Hitler-Stalin-Pakt erlebten wir 1940 den Einmarsch der Sowjets und 1941 die „Befreiung“ durch die deutsche Wehrmacht während des Russlandfeldzuges. Als nicht arischer Deutscher, der noch vor der Machtübernahme der Nationalsozialisten im Reich nach Dorpat emigriert war, musste mein Großvater als ehemaliger deutscher Weltkriegsmajor einen „Schutzengel“ bei der Wehrmacht gehabt haben, denn man ließ ihn in Ruhe und zog sogar meinen Vater zum Wehrdienst ein und schützte ihn durch ständige Versetzungen vor dem Zugriff der Gestapo. Vermutlich hielten alte Regimentskameraden ihre schützende Hand über meinen Großvater.

Ende 1943 rückten die Russen immer näher, und die Deutschen mussten der Übermacht weichen. Da mein Großvater in Deutschland als Nichtarier nichts Gutes zu erwarten hatte, schickte er mich mit einem Major der Abwehr zu meiner Tante nach Gotenhafen. Er selber blieb zurück, hatte aber unter den Sowjets keine bessere Perspektive als bei den Faschisten und wurde nach dem Einmarsch der Roten Armee als „Kapitalist“ und „Ausbeuter“ nach Sibirien deportiert, wo er 1948 verstarb. Meine Großmutter folgte ihm ein Jahr später. Die Tante in Gotenhafen, die mich zuletzt als dreijähriges Kleinkind gesehen hatte und an die ich mich nicht mehr erinnern konnte, war nicht gerade begeistert, als plötzlich ein siebenjähriger Junge vor ihrer Tür stand. Sie war eine hochgeistige und sensible Dame, die in Wien Musik studiert hatte. Sie sah in mir einen sanften Wiener Sängerknaben oder gar eine Miniaturausgabe von Mozart. Dem entsprach ich jedoch in keiner Weise. Im Gegenteil war ich das, was man einen Lausbuben nennt. So war unser Verhältnis immer ein sehr gespanntes und ich hatte stets das Gefühl, für sie eine ungeliebte Belastung zu sein.

Ich kann mich nicht erinnern, dass sie mich je einmal in den Arm genommen oder mir einen Kuss gegeben hätte. Ihr fehlte überhaupt das Gefühl für Kinder und jeder mütterliche Instinkt. Trotzdem muss ich ihr anrechnen, dass sie überhaupt diese Belastung meiner Pflege auf sich genommen hat. Nach einer abenteuerlichen Flucht vor den Russen über Hela und Internierung in Dänemark landeten wir 1948 in Weilheim in Oberbayern in der amerikanischen Zone. Wenn ich meiner Tante zu einer zu großen Plage wurde, war sie manchmal drauf und dran, mich in ein Waisenhaus zu geben, zumal mein Vater 1944 als vermisst gemeldet wurde und ich somit als Vollwaise gelten konnte. In späteren Jahren wurde das Verhältnis zwischen meiner Tante und mir ein sehr herzliches und besteht bis heute. Schon früh entwickelte sich in mir der Wunsch, zur See fahren zu wollen. Nach dem Abschluss der Grundschule, welche ich mit dem zweitbesten Zeugnis meiner Klasse verließ, begann meine Laufbahn zur See.

Ich will zur See fahren

Als ich 1952 sechzehnjährig auf dem Bahnsteig von Weilheim im tiefsten Oberbayern mit Strickjacke, Seppelhut und billigem Pappkoffer vor meinem Zug in Richtung Hamburg stand, fiel der Abschied von meiner Tante entsprechend kühl aus, denn viel Zuneigung und familiäre Bindungen hatte es zwischen ihr und mir nie gegeben. Das Letzte, das ich von Weilheim sah, waren meine Tante und ihr Lebensgefährte, die mir mit einem Taschentuch nachwinkten. Ich sollte meine Tante erst acht Jahre später wiedersehen. Warum ich damals zur See fahren wollte, habe ich eigentlich nie begriffen. Schon mit 14 hatte mein Entschluss festgestanden, Seemann zu werden. Vielleicht hat das Erbteil meiner so früh verstorbenen Mutter eine Rolle gespielt, da die Familie ihres Vaters seit Generationen der Fischerei nachging. Großvater und seine Söhne, meine Onkel, fuhren aufs Meer hinaus.

Nun reiste ich als Halbwüchsiger alleine quer durch Deutschland gen Hamburg, allerdings nicht ganz alleine, denn der Vater eines Schulfreundes begleitete mich. Er war Lokomotivführer und hatte zufällig eine Dienstreise nach Hamburg zu machen, um von dort einen Zug nach Bayern zurückzuführen. Wir erreichten Hamburg, das „Tor zur Welt“ nach einer langen Nachtfahrt. Es war der 20. Mai 1952. Ich verabschiedete mich von meinem älteren Reisebegleiter, der gegen Mittag seinen Zug zurück nach München bringen sollte und stand nun mutterseelenallein mit meinem Pappkoffer auf dem riesigen Weltstadtbahnhof. Jetzt war ich also das erste Mal in meinem Leben ganz auf mich allein gestellt. Meine ganze Barschaft betrug 27 Mark.

Laut Instruktion sollte ich mich nach meiner Ankunft zum Arbeitsamt begeben und mich dort bei einem Kapitän Kegck melden. Nach vielen Fragen fand ich den Weg dorthin zu Fuß, denn es war nicht weit entfernt vom Bahnhof. Dieser Kapitän Kegck war der erste leibhaftige Kapitän, den ich zu sehen bekam und meine Ehrfurcht vor ihm war groß. Nach einigen Ratschlägen und Tipps verwies er mich zum Seemannsheim der Deutschen Seemannsmission in der Großen Elbstraße 132 in Altona, wo ich mich beim Hausvater zu melden hätte. Dort sollte ich bis zur Anmusterung wohnen. Hamburg ist groß und es war das erste Mal, dass ich alleine in der Großstadt war. Nach einer Irrfahrt mit der Straßenbahn und einem längeren Fußweg erreichte ich schließlich doch mein Ziel. Das Seemannsheim war ein großes im Jahre 1930 gebautes mehrstöckiges Backsteingebäude direkt am Elbufer mit herrlichem Blick über das Hafengelände beim Altonaer Fischmarkt, das den Krieg zwar nicht ganz unbeschadet, aber doch überstanden hatte und seit 1950 auch als Schiffsjungenheim diente. Das Seemannsheim beherbergte eine größere Zahl abgemusterter und zur Zeit arbeitsloser Seeleute jeglichen Alters und Dienstranges. Ich kam zu einer Gruppe fast gleichaltriger Schiffsjungen, die wie ich als Moses auf irgendeinem Schiff anfangen wollten. Der Schiffsjunge wurde an Bord nach alter Tradition Moses genannt, weil der aus dem alten Ägypten stammende Führer des Volkes Israel als Kleinkind in einem Schilfkörbchen auf dem Nil schwimmend als jüngster Fahrensmann galt.

Die angehenden Schiffsjungen lebten im Seemannsheim in 4- oder 6-Bett-Zimmern, und für uns Jugendliche galten besondere dem Jugendschutz angepasste Hausvorschriften: Wir durften nicht rauchen und mussten bis 22 Uhr zurück im Hause sein. Zuwiderhandlungen konnte mit Rausschmiss oder Sperrung für den Seemannsberuf geahndet werden.

Wir Moses-Aspiranten unterstanden einem altgedienten und erfahrenen Bootsmann, der uns „Seemannschaft“ beibringen sollte. Er sorge dafür, dass unser Tag voll ausgefüllt war und wir nicht auf dumme Gedanken kommen konnten: Nach dem Frühstück bekamen wir erst einmal theoretischen Unterricht. Da die meisten von uns noch nie ein Schiff betreten oder von innen gesehen hatten, wurden uns erst einmal Begriffe wie „Steven“, „achtern“, „Backbord“ oder „Steuerbord“ erklärt. Außerdem marschierte jeden zweiten Tag ein Teil von uns mit unserem Bootsmann zur Hafenstraße an die Anlegestelle der „Fähre 7“. Dort lag die Dreimastbark „SEUTE DEERN“ - heute Attraktion im Deutschen Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven - als Restaurantschiff vertäut. Mit ihrem großen Marinerettungsboot lernten wir das „Pullen“, wie das Rudern seemännisch heißt.

Unser Bootsmann war ein harter Lehrmeister, der uns nicht schonte und uns immer wieder einbläute, dass später an Bord bei Seenot unser Leben von einer richtigen Grundausbildung abhängen würde. Wir lernten alle Bootskommandos und ruderten auf der Elbe gnadenlos vier bis fünf Stunden gegen oder mit dem Strom. Wer aus dem Takt kam, erhielt eins mit dem Tampenende übergezogen. Die ersten Tage hatten wir alle einen furchtbaren Muskelkater, Blasen an den Händen und ließen uns abends todmüde ins Bett fallen. Manchmal pullten wir zu den Bananenschuppen hinüber, wo die Fruchtschiffe lagen. Dann gab es für uns eine große Staude überreifer Südfrüchte, die für den Handel nicht mehr geeignet waren. Wir verputzten sie in Rekordzeit. Ich habe selten in meinem späteren Leben, auch als Kapitän, einen so ausgeglichenen und hervorragenden Seemann kennen gelernt wie unseren damaligen Bootsmann. Er war der geborene Lehrmeister. Wenn wir etwas von der Seemannschaft gelernt haben, so verdanken wir es ihm, auch dass wir nicht so ganz unwissend als Moses an Bord kamen. In dieser kurzen Zeit von sechs Wochen hat er uns mehr beigebracht, als ich später an Bord je an Knoten und Tauspleißen lernen konnte.

Zwischendurch machten wir bei der SBG (Seeberufsgenossenschaft) unser Seetauglichkeitszeugnis, welches Voraussetzung für die Ausstellung des Seefahrtbuches war. Wir wurden so gründlich, wie es nur möglich war, untersucht und es gab keine Stelle am Körper, die ausgelassen wurde. Wer den Gesundheitstest nicht bestand, konnte gleich nach Hause gehen. Wenn es die Augen waren, konnte er die Maschinen- oder Bedienungslaufbahn einschlagen. Der erhebendste Augenblick war die Aushändigung des Seefahrtbuches. Jetzt war man ja schon ein „beginnender Seemann“. Mit dem Besitz des Seefahrtbuches traten auch einige besondere gesetzliche Bestimmungen in Kraft. Während man an Land damals erst mit 21 Jahren volljährig wurde, war man als Seemann unter 21 Jahren beschränkt volljährig. Man konnte im Gegensatz zu einem minderjährigen Lehrling an Land seinen Arbeitsvertrag, den Heuerschein, ohne Einwilligung des Erziehungsberechtigten selbst unterschreiben und auf einem Schiff anmustern oder auch später abmustern.

An Bord galt allerdings auch das Jugendschutzgesetz mit einigen Einschränkungen, was die Arbeitszeit anbetraf. So konnten Jugendliche auch an Sonn- und Feiertagen eine gewisse Stundenzahl beschäftigt werden, da der Bordbetrieb besondere Regelungen erforderte. Gewisse Arbeiten, wie das Trimmen der Ladung im Hafen, Arbeiten im Mast usw. durften von Jugendlichen nicht ausgeführt werden. Nur wenn die Sicherheit des Schiffes gefährdet war, konnte von diesen gesetzlichen Einschränkungen abgewichen werden. Der Begriff „Sicherheit des Schiffes“ war offenbar dehnbar, und oftmals wurden in der Praxis unter diesem Motto gesetzliche Vorschriften umgangen. Besonders in der Küstenschifffahrt nutzte man die Schiffsjungen unter Umgehung der Schutzvorschriften bis zur Erschöpfung aus. Die Arbeitszeitvorschriften wurden nach meiner späteren Borderfahrung nie eingehalten. Die Vorgesetzten hatten auch dafür zu sorgen, das Alkoholkonsum- und Rauchverbot für Jugendliche durchzusetzen und darauf zu achten, dass diese im Hafen bis 22 Uhr vom Landgang an Bord zurück waren. Auch hier sah die Praxis anders aus. Aber davon später, denn bisher waren wir ja immer noch im Seemannsheim.

In unserer knappen Freizeit und besonders an Sonntagen, an denen wir frei hatten, gingen wir in kleinen Gruppen am Hafen oder auf der Reeperbahn spazieren. Das war für die meisten von uns eine neue unbekannte Welt, besonders das Vergnügungsviertel von St. Pauli mit seinen Kaschemmen, Kneipen, Nachtbars, Straßennutten und Bordellen. Wir kamen uns vor, wie „Alice im Wunderland“ und brauchten einige Zeit, um dies alles zu verdauen. Viele von uns ließen sich, um ja als Seemann zu gelten, für sechs Mark einen Anker auf den Unterarm tätowieren, den man dann stolz bei halb aufgekrempeltem Ärmel zur Schau stellte. Mit großen Augen bestaunten wir die abenteuerlich aufgetakelten Huren in der Herbertstraße, die vor ihren Fenstern saßen und die Freier animierten. Es gab sie so ganz in Leder mit Peitsche oder als „Salome“, und die ganz freizügigen hielten nur ihren Venusberg bedeckt. Die Preise waren natürlich den Ansprüchen gemäß gestaffelt. Die einfache „Nummer“ kostete damals fünf Mark. Ich kann mich aber nicht erinnern, dass einer von uns zu einer reingegangen ist. Schüchternheit oder fehlender Mut überwogen. Die Damen wussten natürlich mit erfahrenem Blick, wie unbedarft wir waren und entsprechend fielen ihre Bemerkungen und Kommentare aus.

Neben unserem Seemannsheim befand sich ein großes Seemannsausrüstungsgeschäft, und wir wunderten uns, was man als Seemann an Bord so alles an Kleidung brauchte. Es gab dort Seesäcke, Takelhosen, Pudelmützen, Ölzeug und Pullover, um nur einiges zu nennen. Da wir alle kein Geld hatten, waren wir natürlich nicht in der Lage, uns etwas zu kaufen. Unser Bootsmann gab uns den Rat, erst mal an Bord zu gehen. Dort würde sich schon alles regeln, man würde dann schon selbst sehen, was man brauche. Wenn ich damals bereits gewusst hätte, dass man sein eigenes Bettzeug an Bord mitbringen muss, hätte ich mir zumindest für mein letztes Geld eine billige Wolldecke gekauft, denn diesen Mangel habe ich später bitter zu spüren bekommen.