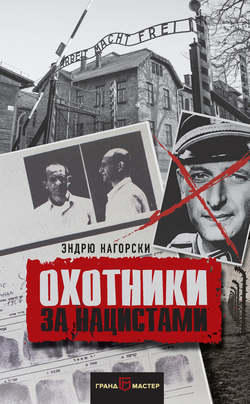

Читать книгу Охотники за нацистами - Эндрю Нагорски - Страница 4

Предисловие

ОглавлениеСразу после окончания Второй мировой войны в Германии вышел один из известнейших фильмов того времени – «Die Mörder sind unter uns», «Убийцы среди нас». Хильдегард Кнеф сыграла роль выжившей в концлагере Сюзанны Вальнер, которая возвращается в свою разграбленную квартиру среди руин Берлина. Там она знакомится с Гансом Мертенсом, военным врачом, заливающим душевные раны алкоголем. Мертенс случайно встречает своего бывшего командира, ныне преуспевающего бизнесмена. Накануне Рождества 1942 года тот отдал приказ о расстреле сотни жителей польской деревни. Терзаемый чувством вины, Мертенс решает убить командира в послевоенный сочельник.

В последний момент Вальнер удается убедить его в том, что такой самосуд будет ошибкой. «У нас нет права выносить приговор», – говорит она в конце фильма. «Ты права, Сюзанна, – соглашается врач. – Но мы должны выдвигать обвинения. Требовать расплаты от имени миллионов невинно убитых людей».

Фильм имел колоссальный успех и собрал огромную аудиторию. Однако главный его призыв остался не услышанным. И союзникам, а не немецкому народу пришлось проводить первые суды над военными преступниками. Но вскоре и победители в значительной степени отказались от подобных усилий – отвлекла начинающаяся холодная война. А сами немцы гораздо больше стремились поскорее забыть недавнее прошлое, чем предаваться раскаянию.

Главные же военные преступники, которых не арестовали сразу после завершения боевых действий, об искуплении и вовсе не думали. Они хотели одного – бежать. Лишь немногие совершили самоубийство, последовав примеру Адольфа Гитлера и его жены Евы Браун. Так, например, поступил Йозеф Геббельс с супругой Магдой, отравив сперва шестерых детей. В нашумевшем бестселлере Гарри Паттерсона «Операция «Валгалла» персонаж Геббельса объясняет, почему он выбрал такой исход: «Не собираюсь остаток жизни кружить по миру подобно некоему вечному скитальцу».[2]

Однако большинство нацистов поступило иначе. Многие из числа нижних чинов не считали себя виновными и даже не пытались скрыться, они просто затерялись среди тех, кто налаживал жизнь в новой Европе. Те же, кто чувствовал себя в большей опасности, нашли способ покинуть континент. В течение многих лет и тем и другим удавалось ускользать от правосудия. В этом им помогали члены семьи и сеть «kamaraden» – товарищей по нацистской партии.

В этой книге пойдет речь о сравнительно небольшой группе мужчин и женщин. Одни из них занимали официальные должности, другие работали независимо. Они не дали миру забыть о тех, кто отправил на смерть миллионы людей. С огромным мужеством и решимостью они боролись за свое дело, даже когда власти проявляли все большее равнодушие к судьбе нацистских преступников. В ходе своей деятельности они также исследовали природу зла и прикоснулись к волнующим вопросам человеческого бытия.

Их называли «охотниками за нацистами», но они так и не стали единой группой с общей стратегией или хотя бы тактическим взаимодействием. Они часто не ладили друг с другом, были склонны к ревности, соперничеству и взаимным упрекам, хотя и преследовали общие цели. Что, безусловно, снижало их эффективность.

Впрочем, даже если бы им удалось забыть о разногласиях, вряд ли они сумели бы достичь большего. И, по большому счету, все-таки нельзя сказать, что правосудие полностью восторжествовало. «Тот, кто ищет соответствия между совершенными преступлениями и понесенными наказаниями, будет сильно разочарован», – говорил Дэвид Марвелл, историк, работавший в Управлении специальных расследований при Министерстве юстиции США, Мемориальном музее холокоста в Америке и берлинском архиве. Сейчас он возглавляет Музей еврейского наследия в Нью-Йорке. Что же касается первоначальной клятвы победителей нацизма призвать к ответу всех, виновных в преступлениях против человечности, ее Марвелл сухо прокомментировал: «Это слишком сложно».[3]

Если говорить о мировом масштабе, с этим трудно не согласиться. Но даже отдельные попытки добиться справедливости и правосудия для преступников в конечном счете сложились в целую сагу послевоенных лет. Сагу, не похожую ни на какую другую в истории человечества.

Прежде все войны заканчивались одинаково: победители убивали или порабощали побежденных, грабили их страну и жаждали лишь возмездия. Массовые казни без суда, следствия и каких бы то ни было юридических процедур были нормой. Месть – мотивом, простым и понятным.

Месть изначально двигала и «охотниками за нацистами». Особенно теми, кто выжил в концлагерях. И еще теми, кто их освобождал, кто своими глазами видел ужасающие свидетельства, оставленные отступающими нацистами. Горы трупов, умирающие люди, крематории, медицинские лаборатории, а по сути, пыточные застенки… В результате многих нацистов и их пособников в конце войны настигло заслуженное и быстрое возмездие.

Однако со времен Нюрнбергского процесса «охотники за нацистами» по всему миру (в Европе, Латинской Америке, Соединенных Штатах, на Ближнем Востоке) предпочитали отдавать свою добычу в руки прокуроров и следователей – тем самым доказывая, что любой человек, несмотря на всю очевидность вины, имеет право на суд. Не случайно Симон Визенталь, самый известный «охотник за нацистами», назвал свои мемуары «Справедливость, а не мщение».

Казалось бы, зачем преследовать дряхлого охранника концлагеря? Может, пусть спокойно доживает свои дни? Власти США после войны были бы рады и вовсе забыть о нацистах; перед ними маячила новая опасность – Советский Союз. Однако «охотники» не сдавались, и каждый новый судебный процесс позволял извлечь важные уроки.

Например, о том, что преступления Второй мировой войны и холокоста нельзя забывать и что все их организаторы и исполнители никогда и ни при каких условиях не будут оправданы.

* * *

Когда в 1960-е агенты «Моссада» похитили Адольфа Эйхмана и доставила его в Израиль, мне было тринадцать лет. Уж не помню, насколько я был осведомлен о случившемся и откуда я об этом услышал, – наверное, по телевизору. Зато очень хорошо помню один случай следующим летом, когда в Иерусалиме уже шел процесс над Эйхманом.

Наша семья приехала в Сан-Франциско, и мы с отцом сидели в кафе. В какой-то момент я заметил в зале старика, показал на него отцу и прошептал: «Мне кажется, это Гитлер». Отец, щадя мое самолюбие, лишь слегка улыбнулся.

Тогда я и понятия не имел, что полвека спустя, работая над этой книгой, я стану брать интервью у Габриэля Баха, единственного оставшегося в живых обвинителя на том судебном процессе, и у двоих агентов «Моссада», которые лично захватили Эйхмана.

История с похищением, судом и казнью Эйхмана всколыхнула интерес к ушедшим от наказания военным преступникам. Вскоре последовала целая череда фильмов и книг об «охотниках за нацистами», основанных, правда, скорее на мифах, чем на реальности. Я запоем читал книги и смотрел фильмы на эту тему, увлекаясь персонажами и динамичным сюжетом.

Фильмы и книги не только развлекали аудиторию. В частности, для послевоенного поколения они поставили много непростых вопросов. И не только о преступниках, которые стали объектом преследования. Но и о своей семье. Или о своих соседях. В наши дни нелегко понять, почему миллионы немцев и австрийцев, не говоря уж о населении оккупированных стран, добровольно вступали в ряды организации, нацеленной на массовые убийства.

Работая в 1980–1990 годах руководителем бюро журнала «Ньюсуик» в Бонне, Берлине, Варшаве и Москве, я часто обращался к наследию войны и холокоста. И всякий раз, когда казалось, что меня уже ничем не удивить и любая новая история будет лишь вариацией на давно изъезженную тему, вдруг случалось новое откровение.

В конце 1994 года я готовил ударную статью номера, посвященную пятидесятилетию освобождения Освенцима 27 января 1945-го. Я брал интервью у многих выживших из разных стран Европы. Каждый раз мне было не по себе, когда приходилось просить людей вновь вспоминать об ужасах тех лет, и я предупреждал, что они вольны завершить свой рассказ в любой момент, если вдруг станет слишком тяжело. Однако почти всегда стоило людям заговорить, как слова будто лились сами собой, без всяких вопросов с моей стороны. И сколько бы историй я ни слышал, каждая из них была уникальной и потрясающей.

После интервью с одним голландским евреем, чья история особенно меня тронула, я извинился, что заставил его вновь пережить этот кошмар во всех деталях. Ведь наверняка он уже неоднократно рассказывал свою одиссею родственникам и друзьям. «Никому», – неожиданно возразил тот. Увидев недоверие на моем лице, он добавил: «Никто никогда не спрашивал». Этот человек пятьдесят лет нес на плечах свой груз в полном одиночестве!

Три года спустя другая встреча показала мне, что груз, выпавший человеку, может быть совсем иного рода. Я брал интервью у Никласа Франка, сына Ганса Франка, генерал-губернатора оккупированной Польши. Никлас, писатель и журналист, назвал себя типичным европейским либералом и сторонником демократических ценностей. Особый интерес он проявлял к Польше в 1980-е годы, когда «Солидарность» вела борьбу за права человека, что в конечном счете привело к падению коммунистического режима.

Никлас родился в 1939 году. Последний раз он видел отца в Нюрнбергской тюрьме, незадолго до казни. Ему тогда было всего семь лет. Отец делал вид, что все хорошо. «Не волнуйся, Никки, на Рождество мы все снова будем вместе», – сказал он сыну. В тот момент у мальчика, как он вспоминает, «вскипел мозг», ведь он знал, что отца скоро повесят. «Он лгал всем, даже собственному сыну», – возмущался Никлас. Позднее он решил, что лучше бы отец сказал: «Мальчик мой, меня скоро повесят, потому что я совершал ужасные поступки. Не иди по моим стопам».[4]

Одну его фразу я запомнил на всю жизнь. Называя отца «чудовищем», Никлас заявил: «Я против смертной казни, но верю, что казнь моего отца была совершенно оправданной». За все годы работы журналистом я еще никогда не слышал, чтобы кто-то говорил об отце в таком тоне…

В нашем разговоре Никлас заметил: Франк – довольно распространенная фамилия, и люди, с которыми он встречается, как правило, не знают, что он сын военного преступника. Однако сам он хорошо это помнит и не может выбросить из головы: «Не проходит ни дня, чтобы я не думал об отце и о том, что натворили немцы. Миру никогда этого не забыть. Если я за границей говорю, что из Германии, люди сразу думают: “О, Освенцим”. И я считаю, что это справедливо».

Я сказал Никласу, что мне повезло: я не унаследовал груз вины, потому что в 1939 году, когда Германия напала на Польшу, мой отец сражался на стороне проигравших. Я считаю, что рождение в той или иной семье было лишь волей случая и мы не должны чувствовать моральное превосходство или унижение. Никлас тоже это понимал, но его желание не быть сыном своего отца вполне оправдано.

Отношение Никласа вряд ли можно было считать типичным для членов семей нацистских преступников. Однако, на мой взгляд, такая жестокая неприкрытая честность, готовность ежедневно отвергать былые грехи своей страны – лучшее, чем сегодня могут похвастать немцы. Потребовалось много времени для того, чтобы это произошло. И много событий, которых никогда бы не случилось, если бы не «охотники за нацистами». Если бы не их многотрудная, одинокая борьба не только в Германии и Австрии, но и во всем мире.

Их борьба подходит к концу. Большинство «охотников» так же, как и преследуемые ими преступники, скоро будут существовать только в нашей коллективной памяти, где миф и реальность смешаются еще сильнее, чем в наши дни.

Поэтому о них надо рассказать прямо сейчас.

2

Patterson Н., The Valhalla Exchange, 166.

3

Из интервью автора с Дэвидом Марвеллом.

4

Из интервью автора с Никласом Франком, а также публикаций “Horror at Auschwitz”, Newsweek, 15 марта 1999 г.; Andrew Nagorski, “Farewell to Berlin”, Newsweek.com, 7 января 2000 г.