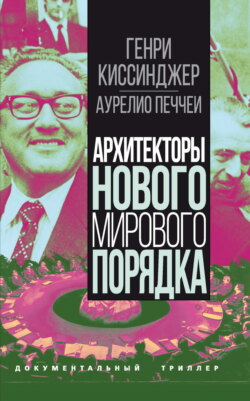

Читать книгу Архитекторы нового мирового порядка - Генри Киссинджер, Валери д`Эcтен - Страница 3

Генри Киссинджер

Международная система XXI века

Новый мировой порядок

(Из книги Г. Киссинджера «Дипломатия»)

ОглавлениеВ каждом столетии, словно следуя некоему закону природы, похоже, появляется страна, обладающая могуществом, волей, а также интеллектуальными и моральными стимулами, необходимыми, чтобы привести всю систему международных отношений в соответствие с собственными ценностями.

В XVII веке Франция при кардинале Ришелье предложила новый тогда подход к вопросу международных отношений, основывавшийся на принципах государства-нации и провозглашавший в качестве конечной цели национальные интересы. В XVIII веке Великобритания разработала концепцию равновесия сил, господствовавшую в европейской дипломатии последующие двести лет. В XIX веке Австрия Меттерниха реконструировала «европейский концерт», а Германия Бисмарка его демонтировала, превратив европейскую дипломатию в хладнокровную игру силовой политики.

В XX веке ни одна страна не оказала столь решительного и одновременно столь амбивалентного влияния на международные отношения, как Соединенные Штаты. Ни одно общество не настаивало столь твердо на неприемлемости вмешательства во внутренние дела других государств и не защищало столь страстно универсальности собственных ценностей. Ни одна иная нация не была более прагматичной в повседневной дипломатической деятельности или более идеологизированной в своем стремлении следовать исторически сложившимся у нее моральным нормам. Ни одна страна не была более сдержанной в вопросах своего участия в зарубежных делах, даже вступая в союзы и беря на себя обязательства, беспрецедентные по широте и охвату.

Специфические черты, обретенные Америкой по ходу ее исторического развития, породили два противоположных друг другу подхода к вопросам внешней политики. Первый заключается в том, что Америка наилучшим образом утверждает собственные ценности, совершенствуя демократию у себя дома, и потому служит путеводным маяком для остальной части человечества; суть же второго сводится к тому, что сами эти ценности накладывают на Америку обязательство бороться за их утверждение во всемирном масштабе. Разрываемая между ностальгией по патриархальному прошлому и страстным стремлением к идеальному будущему, американская мысль мечется между изоляционизмом и вовлеченностью в международные дела, хотя со времени окончания второй мировой войны превалирующее значение приобрели факторы взаимозависимости.

Оба направления мышления, соответственно трактующие Америку либо в качестве маяка, либо как борца-крестоносца, предполагают в качестве нормального глобальный международный порядок, базирующийся на демократии, свободе торговли и международном праве. Поскольку подобная система никогда еще не существовала, ее создание часто представляется иным чем-то утопическим, если не наивным. И все же исходивший из-за рубежа скептицизм никогда не замутнял идеализма Вудро Вильсона, Франклина Рузвельта или Рональда Рейгана, да и, по существу, всех прочих американских президентов XX века. Во всяком случае, он лишь подкрепил веру американцев в то, что ход истории можно переломить и что если мир действительно жаждет мира, то он должен воспользоваться американскими рецептами морального порядка.

Оба направления мышления являются продуктами американского опыта. Хотя существовали и существуют другие республики, ни одна из них не создавалась сознательно в целях утверждения и защиты идеи свободы. Никогда ни в одной другой стране население не избирало своей задачей освоение нового континента и покорение его диких пространств во имя свободы и процветания всех. Таким образом, оба подхода, изоляционистский и миссионерский, столь противоречивые внешне, отражают общую, лежащую в их основе веру в то, что Соединенные Штаты обладают лучшей в мире системой управления и все прочее человечество может достигнуть мира и процветания путем отказа от традиционной дипломатии и принятия свойственного Америке уважительного отношения к международному праву и демократии.

* * *

Вхождение Америки в международную политику превратилось в триумф веры над опытом. С того момента, как в 1917 году Америка вышла на мировую политическую арену, она была до такой степени уверена в собственных силах и убеждена в справедливости своих идеалов, что главнейшие международные договоры нынешнего столетия стали воплощением американских ценностей – начиная от Лиги наций и пакта Бриана – Келлога вплоть до Устава Организации Объединенных Наций и Заключительного акта совещания в Хельсинки. Крушение советского коммунизма знаменовало интеллектуальную победу американских идеалов, но по иронии судьбы поставило Америку лицом к лицу с таким миром, появления которого она на протяжении всей своей истории стремилась избежать. В рамках возникающего международного порядка национализм обрел второе дыхание. Нации гораздо чаще стали преследовать собственный интерес, чем следовать высокоморальным принципам, чаще соперничать, чем сотрудничать. И мало оснований полагать, будто старая как мир модель поведения переменилась либо имеет тенденцию перемениться в ближайшие десятилетия.

А вот действительно новым в возникающем мировом порядке является то, что Америка более не может ни отгородиться от мира, ни господствовать в нем. Она не в силах переменить отношения к роли, принятой на себя в ходе исторического развития, да и не должна стремиться к этому. Когда Америка вышла на международную арену, она была молода, крепка и обладала мощью, способной заставить мир согласиться с ее видением международных отношений. К концу второй мировой войны в 1945 году Соединенные Штаты обладали таким могуществом, что казалось, будто им суждено переделать мир по собственным меркам (был момент, когда на долю Америки приходилось примерно 35 % мировой валовой товарной продукции).

Джон Ф. Кеннеди уверенно заявил в 1961 году, что Америка достаточно сильна, чтобы «заплатить любую цену, вынести любое бремя» для обеспечения успешного воплощения идеалов свободы. Три десятилетия спустя Соединенные Штаты уже в гораздо меньшей степени могут настаивать на немедленном осуществлении всех своих желаний. До уровня великих держав доросли и другие страны. И теперь, когда Соединенным Штатам брошен подобный вызов, приходится к достижению своих целей подходить поэтапно, причем каждый из этапов представляет собой сплав из американских ценностей и геополитических необходимостей. Одной из таких необходимостей является то, что мир, включающий в себя ряд государств сопоставимого могущества, должен основывать свой порядок на какой-либо из концепций равновесия сил, то есть базироваться на идее, существование которой всегда заставляло Соединенные Штаты чувствовать себя неуютно.

Когда на Парижской мирной конференции 1919 года столкнулись американская трактовка внешней политики и европейские дипломатические традиции, трагически очевидной стала разница в историческом опыте. Европейские лидеры стремились подправить существующую систему привычными методами; американские же миротворцы искренне верили, что Великая война явилась следствием не каких-либо неразрешимых геополитических конфликтов, но характерных для Европы и порочных по сути интриг. В своих знаменитых «Четырнадцати пунктах» Вильсон поведал европейцам, что отныне система международных отношений должна строиться не на концепции равновесия сил, а исходя из принципа этнического самоопределения, что их безопасность должна зависеть не от военных союзов, а от коллективных действий, и что их дипломатия более не должна быть тайной и находиться в ведении специалистов, а должна основываться на «открытых соглашениях, открыто достигнутых». Безусловно, Вильсон добивался не столько обсуждения условий окончания войны или восстановления существовавшего международного порядка, сколько преобразования всей системы международных отношений, функционировавшей на протяжении почти трех столетий.

Ибо как только американцы принимались рассуждать по поводу внешней политики, то приходили к тому, что все трудности, переживаемые Европой, порождены системой равновесия сил. И с того момента, как Европа впервые вынуждена была проявлять интерес к американской внешней политике, ее лидеры с подозрением отнеслись к принятой на себя Америкой миссии реформировать мир. Каждая из сторон вела себя так, будто другая сторона произвольно избрала метод дипломатического поведения, но окажись одна из них более мудрой или менее воинственной, она бы выбрала какой-либо иной, более приемлемый метод.

* * *

На самом деле как американский, так и европейский подходы к внешнеполитическим проблемам являлись производными их собственных, уникальных условий существования. Американцы заселили почти пустынный континент, огражденный от держав-хищников двумя огромными океанами, причем их соседями были весьма слабые страны. И поскольку Америка не сталкивалась ни с одной из держав, с силами которой ей надо было бы обрести равновесие, она вряд ли задалась бы задачей поддержания подобного равновесия, даже если бы ее лидерам пришла в голову невероятная мысль скопировать европейские условия для народа, повернувшегося к Европе спиной.

Дилеммы безопасности, вызывавшие душевную боль и муки у европейских стран, не имели отношения к Америке почти сто пятьдесят лет. А когда они ее коснулись, Америка дважды приняла участие в мировых войнах, начатых европейскими нациями. В каждом из этих случаев к тому моменту, как Америка оказалась вовлечена в войну, принцип равновесия сил уже не действовал, из чего проистекала парадоксальная ситуация: то самое равновесие сил, которое с негодованием отвергало большинство американцев, оказывается, как раз и обеспечивало их безопасность, пока оно функционировало в соответствии с первоначальным замыслом; и именно его нарушение вовлекало Америку в сферу международной политики.

Европейские страны избрали концепцию равновесия сил как способ урегулирования межгосударственных отношений вовсе не из врожденной страсти к ссорам и сварам или характерной для Старого Света любви к интригам. Если демократия и принципы международного права стали основополагающими для Америки вследствие свойственного только ей ощущения безопасности, то европейская дипломатия была выкована в горниле тяжких испытаний.

Европа была брошена в пучину политики равновесия сил тогда, когда ее первоначальный выбор – средневековую мечту об универсальной империи – постиг крах, и на развалинах прежних грез и устремлений возникла группа государств, более или менее равных по силе. И когда государства, появившиеся на свет подобным образом, вынуждены были взаимодействовать друг с другом, возможны были только два варианта: либо одно из государств этой группы окажется до такой степени сильным, что сможет господствовать над другими и создать империю, либо ни одно из них не окажется достаточно сильным для достижения подобной цели. В последнем случае претензии наиболее агрессивного из членов международного сообщества будут сдерживаться совокупностью всех прочих; иными словами, посредством функционирования равновесия сил.

Система равновесия сил не предполагала предотвращения кризисов или даже войн. Функционируя нормально, она, согласно замыслу, лишь ограничивала масштабы конфликтов и возможности одних государств господствовать над другими. Целью ее был не столько мир, сколько стабильность и умеренность. По сути своей система равновесия сил не в состоянии полностью удовлетворить каждого из членов международного сообщества; наилучшим образом она срабатывает тогда, когда способна снизить уровень неудовлетворенности до такой степени, при которой обиженная сторона не стремится ниспровергнуть международный порядок.

Теоретики системы равновесия сил часто представляют дело так, будто бы она как раз и является естественной формой международных отношений. На самом деле система равновесия сил в истории человечества встречается крайне редко. Западному полушарию она вообще неизвестна, а на территории современного Китая она в последний раз применялась в конце эпохи «сражающихся царств» более двух тысяч лет назад. На протяжении наиболее длительных исторических периодов для подавляющей части человечества типичной формой правления была империя. У империй не было никакой заинтересованности действовать в рамках международной системы; они сами стремились быть международной системой. Империи не нуждаются в равновесии сил. Именно подобным образом Соединенные Штаты проводили внешнюю политику на всей территории Американского континента, а Китай на протяжении большей части своего исторического существования – в Азии.

* * *

На Западе единственными примерами функционирующих систем равновесия сил могут служить государства-полисы Древней Греции и государства-города в Италии эпохи Возрождения, а также система европейских государств, порожденная Вестфальским миром 1648 года. Характерной особенностью всех этих систем являлось превращение конкретного факта существования множества государств, обладающих примерно равной мощью, в ведущий принцип мирового порядка.

С интеллектуальной точки зрения концепция равновесия сил отражала убеждения всех крупнейших политических мыслителей эпохи Просвещения. Согласно их представлениям, вселенная, включая сферу политики, функционировала на основе рациональных принципов, уравновешивающих друг друга. Внешне будто бы не связанные друг с другом действия разумных людей якобы должны были в совокупности вести к всеобщему благу, хотя в век почти не прекращающихся конфликтов, последовавших за окончанием Тридцатилетней войны, доказательства подобной гипотезы носили весьма иллюзорный характер.

Адам Смит в своем труде «Богатство наций» утверждал, что будто бы «невидимая рука» из эгоистических экономических деяний индивидов извлекает всеобщее экономическое благополучие. В статьях «Федералиста» Мэдисон доказывал, что в достаточно крупной республике различные политические «фракции», эгоистично преследующие собственные интересы, способны при помощи автоматически действующего механизма выковать надлежащую внутреннюю гармонию. Концепции разделения властей, а также сдержек и противовесов, представленных Монтескье и воплощенных в американской конституции, отражают ту же точку зрения. Целью разделения властей было предотвращение деспотизма, а не достижение гармоничной системы управления; каждая из ветвей системы управления, преследуя собственные интересы, но воздерживаясь от крайностей, должна была служить делу достижения всеобщего блага. Те же принципы применялись к международным отношениям. Предполагалось, что, преследуя собственные эгоистические интересы, всякое государство все равно служит прогрессу, а некая «невидимая рука» в конце концов сделает так, что свобода выбора для каждого из государств обернется благополучием для всех.

В течение более чем одного столетия казалось, что ожидания эти сбылись. После пертурбаций, вызванных Французской революцией и наполеоновскими войнами, европейские лидеры на Венском конгрессе 1815 года восстановили равновесие сил, и на смену ставке на грубую силу стали приходить поиски умеренности в отношении поведения стран на международной арене благодаря введению моральных и юридических сдерживающих факторов. И все же к концу XIX века система европейского равновесия вернулась к принципам силовой политики, причем в обстановке гораздо большей бескомпромиссности. Бросать вызов оппоненту стало привычным методом дипломатии, что привело к бесконечной цепи силовых испытаний. Наконец, в 1914 году возник кризис, из которого никто не пожелал выйти добровольно. Европа после катастрофы Первой мировой войны так и не вернула себе положение мирового лидера. В качестве главного игрока возникли Соединенные Штаты, но Вудро Вильсон вскоре дал понять, что его страна вести игру по европейским правилам отказывается.

Никогда за всю свою историю Америка не участвовала в системе равновесия сил. В период, предшествовавший двум мировым войнам, Америка пользовалась выгодами от практического функционирования принципа равновесия сил, не принимая участия в связанном с ним политическом маневрировании и позволяя себе роскошь вволю порицать этот принцип. Во времена холодной войны Америка была вовлечена в идеологическую, политическую и стратегическую борьбу с Советским Союзом, когда мир, где наличествовали две сверхдержавы, функционировал на основе принципов, не имевших никакого отношения к системе равновесия сил. В биполярном мире гипотеза, будто бы конфликт приведет ко всеобщему благу, изначально беспочвенна: любой выигрыш для одной из сторон означает проигрыш для другой. По существу, в холодной войне Америка одержала победу без войны, то есть ту самую победу, которая вынудила ее взглянуть в лицо дилемме, сформулированной Джорджем Бернардом Шоу: «В жизни существуют две трагедии. Одна из них – так и не добиться осуществления самого сокровенного желания. Другая – добиться».

Американские лидеры так часто трактовали свои ценности как нечто само собой разумеющееся, что крайне редко сознавали, до какой степени эти ценности могут восприниматься другими как революционные и нарушающие привычный порядок вещей. Ни одно иное общество не утверждало, будто этические нормы точно так же применимы к ведению международных дел, как и к поведению индивидуумов, – иными словами, такого рода представление в корне противоречит сущности raison d’etat Ришелье. Америка утверждала, что предотвращение войны является столь же законным деянием, как и дипломатический вызов, и что она выступает не против перемен как таковых, а против определенной методики перемен, в частности против использования силы. Какой-нибудь Бисмарк или Дизраэли высмеял бы одно лишь предположение, будто бы предметом внешней политики является не столько суть совершающихся событий, сколько метод их совершения, если бы подобное вообще находилось в пределах их понимания. Ни одна из наций никогда не предъявляла к себе моральных требований, как это сделала Америка. И ни одна из стран не терзалась разрывом между абсолютным по сути характером своих моральных ценностей и несовершенством той конкретной ситуации, где их следовало применить.

* * *

Во времена холодной войны уникальный, присущий одной лишь Америке подход к вопросам внешней политики был в высшей степени адекватен вызову. В условиях глубокого идеологического конфликта лишь одна страна – Соединенные Штаты – обладала всей совокупностью средств – политических, экономических и военных – для организации обороны некоммунистического мира. Нация, находящаяся в подобном положении, в состоянии настаивать на собственной точке зрения и часто способна уйти от проблем, стоящих перед государственными деятелями обществ, находящихся в менее благоприятном положении, ведь средства, имеющиеся в распоряжении последних, обязывают их добиваться целей менее значительных, чем их чаяния, причем ситуация потребовала бы даже этих целей добиваться поэтапно.

В мире времен холодной войны традиционные концепции силы были существенным образом подорваны. В большинстве исторических ситуаций имел место синтез военного, политического и экономического могущества, причем в целом налицо оказывалась определенная симметрия. В период холодной войны различные элементы могущества стали четко отделяться друг от друга. Бывший Советский Союз являлся в военном отношении сверхдержавой, а в экономическом смысле – карликом. Другая страна вполне могла быть экономическим гигантом, а в военном отношении – ничтожно малой величиной, как в случае с Японией.