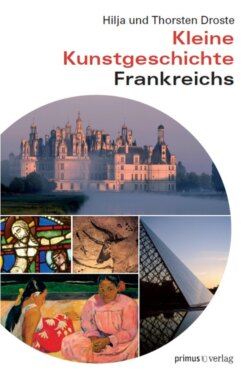

Читать книгу Kleine Kunstgeschichte Frankreichs - Hilja Droste - Страница 8

Von der Höhlenkunst

zur Karolingerzeit

ОглавлениеHÖHLENKUNST DER STEINZEIT

Im Raum des heutigen Frankreich vollzog sich vor etwa 40.000 Jahren die Ablösung des Neandertalers durch den Cro-Magnon-Menschen, der als erster die Bezeichnung des Homo sapiens sapiens trägt. Abgesehen von spärlichen Spuren im übrigen Europa – z.B. die Venus von Willendorf in Österreich – konzentrieren sich seine Hinterlassenschaften in den Landschaften Südfrankreichs und Nordspaniens. Für die Höhlenkunst der Steinzeit hat sich deshalb schon früh der Name des franko-kantabrischen Kunstkreises eingebürgert. Die Erforschung dieser geheimnisvollen Bilderwelt ist noch recht jung und hängt mit der Entdeckungsgeschichte der Höhlen zusammen, die oft über Zeiträume von mehreren Jahrtausenden verschüttet und deshalb vollständig in Vergessenheit geraten waren. Ein erstes Fanal ging von Spanien aus. Dort hatte im Jahr 1879 der Graf de Sautuoloa nahe dem Küstenstädtchen Santillana del Mar die Höhle von Altamira entdeckt. Er suchte allerdings nur im Boden der Grotte nach Spuren aus prähistorischer Zeit. Die kleine Tochter des Grafen, die den Vater bei seinen Erkundungen begleitete, entdeckte als Erste die Bilder, die sich an der natürlichen Wölbung der Höhle befanden. Mit dem Ausruf „mira, Papa, toros pintados“ (schau, Papa, gemalte Stiere) schlug sie in kindlicher Naivität ein neues Kapitel der Geschichtsforschung auf, an dessen Beginn zunächst ein Glaubenskrieg der Gelehrten stand. Die nach Altamira angereiste Crème de la Crème der damaligen Altertumsforschung stand fassungslos vor den polychromen Felsbildern mit zahlreichen Darstellungen von Bisons, Pferden und anderen Tieren. Und ihr Urteil war ebenso einhellig wie vernichtend: hier hätte sich ein Spaßmacher einen Ulk erlaubt, um die seriöse Wissenschaft an der Nase herumzuführen. Das späte 19. Jh. war offenbar noch nicht gewillt, der Tatsache ins Auge zu sehen, dass es bereits vor Urzeiten Menschen gegeben haben sollte, die zu derart vollendeten Kunstschöpfungen befähigt waren. Die Diskussion war für ein Vierteljahrhundert verstummt. Da gelang im Herbst 1901 den beiden jungen Forschern Henri Breuil und Denis Peyrony der Durchbruch. Sie untersuchten binnen weniger Tage die Höhlen Combarelles und Font-de-Gaume nahe der Ortschaft Les Eyzies im Périgord (Département Dordogne), in deren vorderen Abschnitten Hirten schon seit Menschengedenken bei Schlechtwetter ihre Schafe unterbrachten – doch niemand war auf die Idee gekommen, tiefer in diese Höhlen einzudringen, geschweige denn ihre Wände auf mögliche Bemalung hin unter die Lupe zu nehmen. Hier nun fanden Breuil und Peyrony Felszeichnungen (Combarelles) und zahlreiche polychrome Tierbilder (Font-de-Gaume). Über letzteren hatten sich an einigen Stellen Kalksinterschichten gebildet, wie sie in dieser Form nur über einen Zeitraum von mehreren Jahrtausenden entstehen können. Damit war urplötzlich die Diskussion um die Echtheit der Höhlenkunst vom Tisch, und es folgte eine fieberhafte Suche nach weiteren Höhlen. Unter dem Abri du Cap-Blanc, ebenfalls nahe Les Eyzies, das schon bald als Hauptstadt der Vor- und Frühgeschichte galt, fand man 1909 einen aus dem Stein geschlagenen Fries von mehreren lebensgroß dargestellten Pferden. 1920 entdeckte man im Quercy (Département Lot) die Höhle von Pech-Merle. Der bedeutendste Fund, der der Höhle von Lascaux bei Montignac, ging 1940 zunächst im Trubel der Ereignisse des Zweiten Weltkriegs unter. Erst nach 1945 wurde Lascaux, die „Sixtinische Kapelle der Eiszeit“, mit ihrem Bilderreichtum erforscht und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht – mit katastrophalen Folgen! Der Besucherstrom führte zu einer radikalen Veränderung des Mikroklimas in der Höhle, so dass Pilze und Destruktionsfäule die Bilder befielen. 1962 wurde Lascaux deshalb für immer geschlossen.

Die Datierungsfrage war zu diesem Zeitpunkt bereits auf einen soliden naturwissenschaftlichen Boden gestellt, denn 1949 hatte der amerikanische Chemiker und Geophysiker Williard Frank Libby die Radiokarbonmethode, auch C-14-Methode genannt, entwickelt, mittels derer die Strahlung von organischen Stoffen bzw. deren Abnahme – man spricht von Halbwertzeit – messbar wurde. Libby erhielt für seine Forschungen 1960 den Nobelpreis für Chemie. Die Bilder von Lascaux wurden auf ein Alter von 15.000 Jahren BP datiert – das Kürzel BP steht für „before present“, das Jahr Null der Prähistoriker ist das Jahr 1950. Anders gesagt: die Bilder von Lascaux sind rund 13.000 Jahre vor Christi Geburt entstanden.

Hielt man die Bilder – es handelt sich fast ausnahmslos um Tiere: Rentiere, Wisente, Pferde, Mammuts, Hirsche, seltener Steinböcke, Ziegen, aber auch Nashörner und Löwen – anfangs für reine Dekoration, so setzte sich schon bald (um 1920) die Ansicht durch, dass ihnen ein tieferer Sinn innewohnen müsse. Verschiedene Theorien, wonach die Tierbilder im Zusammenhang mit Totemismus (Jagdzauber), Fruchtbarkeitskult oder Naturreligion stünden, wurden wieder verworfen. Heute besteht lediglich Einigkeit darin, dass die Bilderwelt des Cro-Magnon-Menschen Teil eines komplexeren kultischen Geschehens war.

1 Malereien in der Höhle von Lascaux

Die Sichtweise, wonach es eine stilistische Entwicklung von anfänglichen einfachen Ritzungen hin zu den vollendet schönen polychromen Schöpfungen des Magdalénien (Epoche 18.000–12.000 BP) gegeben habe, ist mittlerweile wieder zu den Akten gelegt. Anfang der 1990er Jahre wurden kurz nacheinander im südöstlichen Frankreich die Höhlen Cosquer (1991 bei Marseille) und Chauvet (1993 im Tal der Ardèche) entdeckt, die fast alle bis dahin gehandelten Theorien widerlegt haben. Nicht allein der Raum des südwestlichen Frankreich, sondern der gesamte Raum Südfrankreichs war das Verbreitungsgebiet des Cro-Magnon, eine Entwicklung der Kunst ist aktuell nicht mehr nachzuzeichnen, denn die ungemein bewegten, lebensnahen Tierbilder in der Grotte Chauvet, denen von Lascaux weit überlegen, sind doppelt so alt wie jene (ca. 30.000 BP).

MESOLITHIKUM UND NEOLITHIKUM

Mit dem Ausklang der letzten Eiszeit, der Würmeiszeit, ging um 10.000 v. Chr. die Altsteinzeit und mit ihr deren letzte Epoche, das Magdalénien, zu Ende. Es folgte das Mesolithikum, das zwar in technischer Hinsicht manchen Fortschritt brachte, indem die Menschen z.B. das Durchbohren von Knochen und Steinen erfanden, aber in künstlerischer Hinsicht scheint dieses Zeitalter weniger produktiv gewesen zu sein. Unsere mangelnde Kenntnis von Artefakten kann aber auch damit zusammenhängen, dass nun häufiger organische Stoffe Verwendung fanden wie Leder und Holz. Es ist daher nahezu unmöglich, einigermaßen objektive Urteile über diese Epoche abzugeben.

Das ändert sich mit der Neolithischen Revolution ab ca. 5000 v. Chr. Dieser Name hat sich für den fundamentalen Wandel eingebürgert, den die prähistorischen Menschen durchmachten. Die Entwicklung ging vom Raum Kleinasiens aus und eroberte von dort das westliche Europa. Die Menschen gaben das Dasein nomadisierender Jäger auf, sie wurden sesshaft und gingen zum Ackerbau über. Überall in Europa, von Süditalien bis nach Skandinavien, von Irland bis in den Raum Polens sind die Zeugnisse der neolithischen Megalithkultur erhalten, in hoher Konzentration im atlantischen Bereich, also entlang der portugiesischspanischen Küste, in England/Irland, Norddeutschland und Dänemark, in besonderer Konzentration im heutigen Frankreich und dort wiederum in der Bretagne. Das hängt damit zusammen, dass die Jagd auf Großwild mehr und mehr durch das Angeln in Flüssen, Seen und an der Küste verdrängt worden war. Die markantesten Formen der Megalithkultur sind die Menhire, gewaltige senkrecht stehende Steine, die jedermann durch Asterix und Obelix bekannt sind, und die Dolmen. Die Menhire (im Deutschen: Hinkelsteine) können als Einzelmonumente vorkommen, zum Teil hat man sie auch zu Gruppen unterschiedlicher Formen zusammengestellt. Das berühmteste Beispiel ist der Steinkreis von Stonehenge in England. In der Bretagne faszinieren die in einigen Fällen Kilometer langen Alignements, Alleen aus Hinkelsteinen, deren kultische Funktion und Bedeutung bis heute ungeklärt ist. Dolmen – man spricht im Deutschen von Hünengräbern – sind dagegen Grabkammern, die aus monumentalen Steinplatten errichtet wurden, über denen ein Hügel aus Erdreich (Tumulus) aufgeschüttet wurde. In den meisten Fällen haben Regen und Erosion das Erdreich dieser Tumuli fortgespült, so dass heute der einstige Kern der Grabkammer, bestehend aus senkrecht gestellten Monolithen und einer Abdeckplatte, freiliegt. Wir kennen aber auch Grabkammern, die aus kleineren, lose geschichteten Steinen errichtet wurden. Diese nennt man nach einem alten walisisch-gälischen Wort Cairn, ein Begriff, der im Namen des bretonischen Ortes Carnac lebendig ist. Hier befinden sich die größten Alignements der Megalithkultur. Der älteste Cairn ist jener von Barnenez (Bretagne), der in die Zeit um 4500 v. Chr. datiert wird.

Im Neolithikum kommt zugleich erstmals das Töpfern auf, und es entstehen (Handels)-Wege, die die Verbindung zum Mittelmeer herstellten.

KELTEN, GRIECHEN, RÖMER

Um das Jahr 1000 vor unserer Zeitrechnung wanderten Kelten in den Raum des heutigen östlichen Frankreich ein, denen bald weitere keltische Einwanderungswellen folgten. Es kam zu einer Vermischung der ethnischen Gruppen, die nach unserer Kenntnis weitgehend friedlich vonstattenging. Der Begriff der Kelten ist missverständlich. Die Griechen verstanden das Wort als einen Überbegriff für Fremdlinge. Tatsächlich reicht der Siedlungsraum der Kelten von Ungarn bis nach Frankreich, so dass kaum von einer kohärenten ethnischen Gruppierung die Rede sein kann; besser spricht man von der keltischen Zeit im Sinne eines spätvorzeitlichen Epochennamens.

Diese keltische Epoche teilt man grob gesagt in die zwei Phasen der Hallstatt-Zeit (ca. 800–500 v. Chr.) und der La Tène-Zeit (ca. 500–50 v. Chr.) ein. Erst in der zweiten Phase, der La Tène-Zeit, drangen keltische Stämme bis in das südwestliche Frankreich vor. Die Tectosagen etwa gründeten Toulouse und die Bituriger Bordeaux.

Die keltische Besiedlung Galliens, wie der Raum Frankreichs in der Antike genannt wurde, überlappte sich mit dem Auftauchen der Griechen in der Provence. Namentlich waren es Phokäer aus Kleinasien, die im 7. Jh. von Osten her unter den Druck der expandierenden Perser gerieten und sich nach neuem Lebensraum umsahen. Sie gründeten um das Jahr 600 v. Chr. Massalia, das heutige Marseille, nebst anderen, kleineren Häfen entlang der südfranzösischen Küste: Antipolis (Antibes), Nicäa (Nizza), Agatä (Agde) u.a. Die Zeit griechischer Präsenz in Gallien hat bis heute tiefe Spuren in der Geschichte und der Kultur Frankreichs hinterlassen. Die Griechen machten den Ölbaum und den Weinstock in Gallien heimisch. Das Tal der Rhône, deren Namen sich von den Bewohnern der Insel Rhodos herleitet, diente als von der Natur geschaffener Handelsweg nach Norden. Auf ihm gelangten Zinn und das begehrte Silber von den Britischen Inseln nach Griechenland.

So ist auch die keltische Kultur Galliens vom Austausch mit der Welt der Griechen geprägt worden. Teils schufen die Kelten Schmuck, Keramik und Skulpturen, die von griechischen Vorbildern beeinflusst sind, teils importierte man von den Griechen deren Erzeugnisse. Das beachtlichste Stück solchen Kulturtransfers ist der Schatz von Vix, den man 1953 im nördlichen Burgund aus dem Grab einer keltischen Fürstin hob. Zu diesem Schatzfund gehört u.a. der Bronzekrater (Mischkrug) aus der Zeit um 500, der entweder aus Griechenland oder aus dem griechischen Süditalien hierher gelangt war. Er ist das größte uns bekannte Bronzegefäß der Antike.

2 Nîmes, Maison Carrée

Die Griechen waren Seefahrer und Kaufleute. Sie interessierten sich lebhaft für die Erschließung neuer Handelswege, für den Güteraustausch und für die Gründung von Häfen und Stützpunkten im Landesinnern. Die Inbesitznahme von Land war ihnen fremd. Das erklärt die lange Periode friedlicher Koexistenz zwischen ihnen und den Kelten. Ganz anders lagen die Interessen der Römer. Sie waren von ihrem Ursprung her Bauern, und als solche hatten sie ihr Hauptinteresse auf den Gewinn von Land gerichtet. So kam es ihren Plänen entgegen, dass sich in den 120er Jahren v. Chr. das Verhältnis zwischen den (griechischen) Einwohnern von Marseille und den benachbarten (keltischen) Saluviern einzutrüben begann. Auf wiederholte Angriffe seitens der Saluvier auf ihre Karawanen riefen die Massalioten die Römer zu Hilfe, die ihren Einmarsch im Süden Galliens sofort zu einer gezielten Unterwerfung aller keltischen Stämme im Raum zwischen Alpen und Pyrenäen nutzten. Im Jahr 118 v. Chr. gründeten die Römer die Colonia Narbo Martius (Narbonne) als Hauptstadt der neu eingerichteten Provinz Gallia Narbonensis. Anderthalb Jahrhunderte später folgte die systematische Unterwerfung ganz Galliens durch Cäsar, der diesen Krieg – von ihm selbst in der Schrift „De bello Gallico“ heroisiert – als Maßnahme gegen die Infiltrierung Galliens durch Germanenstämme begonnen und dann zu einem Eroberungsfeldzug gegen Gallien zu Ende geführt hatte. Der Triumph Cäsars war mit dem Fall der letzten keltischen Festung Alesia in Burgund und der Gefangennahme des Vercingetorix im Jahr 52 v. Chr. besiegelt.

Bald darauf endete das Zeitalter der römischen Republik und es begann die Kaiserzeit. An ihrem Beginn steht Augustus, der Gallien planvoll in seine Besiedlungspolitik einbezog. Die Veteranen aus dem Ägypten-Feldzug gegen Marc Anton und Kleopatra siedelte er in der Colonia Nemausus an, dem heutigen Nîmes. Nun begann die Epoche tiefer Durchdringung Galliens mit der römischen Kultur, man spricht von der gallo-römischen Zeit. In zahlreichen Städten entstanden repräsentative Bauten, von denen noch heute eine große Zahl erhalten ist, besonders in der Provence. Man kann zwei Arten von Bauten trennen: solche, die eine praktische Funktion besaßen, und andere, die einem politischen oder religiös-kultischen Zweck dienten. Zur ersten Gruppe gehören Theater (gut erhalten jenes in Orange), Amphitheater, auch Arenen genannt (beste Beispiele in Arles und Nîmes), Thermen (Beispiele in Arles und Paris), Stadttore (Nîmes, Die) und Wasserleitungen bzw. Aquädukte. Der Pont-du-Gard bei Nîmes, der Teil einer 50 km langen Wasserleitung war, ist für die gesamte römische Antike zu einem ähnlichen Symbol geworden wie für das alte Griechenland der Parthenon in Athen. Er ist das Sinnbild römischer Zivilisation schlechthin. Zur zweiten Gruppe gehören in erster Linie Tempel (die besterhaltenen in Vienne und in Nîmes), Stadtgründungsmonumente (der sog. Triumphbogen in Orange oder der Germanicusbogen in Saintes), oder Denkmäler, die der Verherrlichung des Imperiums bzw. einer der Kaiserdynastien gewidmet sind (z.B. das Julier-Monument bei St-Rémy de-Provence).

3 Pont-du-Gard

Die Denkmäler der Römerzeit sollten über Jahrhunderte nachwirken. Erstmalig fanden Rückgriffe auf ihr Formengut in der Kunst der Romanik statt; die Renaissance und noch der Klassizismus des 19. Jh. leben ebenfalls vom Rückgriff auf die Antike.

VÖLKERWANDERUNG UND MEROWINGERZEIT

Bereits um das Jahr 100 v. Chr. hatte sich mit dem Einfall der Kimbern und Teutonen in Gallien jenes Gespenst abgezeichnet, das Cäsar mit seinen Feldzügen zu bannen gedachte und das dann doch seit dem 3./4. Jh. n. Chr. zum Untergang des Weströmischen Reiches führen sollte: die Völkerwanderung. Mehrere kurz aufeinander folgende Mini-Eiszeiten hatten vor allem die Völker Südskandinaviens in Bewegung gebracht. Sie durchzogen die Provinzen des Römerreiches auf der Suche nach Beute und einer neuen Heimat. Den größten Anfangserfolg erzielten die Westgoten. Nachdem sie zuerst Griechenland und dann Italien durchstreift hatten (410: Zerstörung Roms durch Alarich I.), gründeten sie Anfang des 5. Jh. im Raum Südwest-Frankreichs das erste unabhängige Germanenreich auf dem Boden des Imperiums. Es hieß nach seiner Hauptstadt Tolosa (Toulouse) das Tolosanische Reich. Nur geringfügig später folgte das Reich der Burgunder, das sich von den Französischen Alpen bis ans Mittelmeer erstreckte. Das Jahr 476 markiert das Ende des Weströmischen Reichs. Schon kurz darauf wurden die Westgoten (507: Schlacht bei Vouillé) und die Burgunder (536: Schlacht bei Autun) von den expansionshungrigen Franken vernichtend geschlagen. Vorangegangen war die Taufe Chlodwigs aus dem Haus der Merowinger, des Herrschers der Franken, nach seinem Sieg gegen die Alamannen bei Zülpich.

Die Jahrhunderte zwischen dem Zusammenbruch des Römischen Reiches und dem Aufstieg der Karolinger ist in Frankreich kunstgeschichtlich schwer fassbar. Die Westgoten erlebten ihre große kulturelle Blüte erst nach ihrer Abdrängung auf die Iberische Halbinsel durch die Franken, wo sie im 6./7. Jh. ein mächtiges Königreich aufgebaut hatten. Und auch die Epoche der Merowinger ist nur spärlich in Denkmälern präsent. Aber von einem Hiatus, von einem großen schwarzen Loch, wie es noch das 19. Jh. gesehen hatte, kann man heute nicht mehr sprechen. Eine kleine Gruppe von Bauten belegt das Bestreben der Franken, in die Fußstapfen der Römer treten zu wollen. Es handelt sich dabei um frühchristliche Baptisterien. Das älteste von ihnen, in Poitiers, reicht noch in spätantike Zeit zurück (4/5. Jh.); die drei anderen, ausnahmslos in der Provence (Riez, Aix-en-Provence und Fréjus), sind in den Zeitrahmen 5./6. Jh. datiert.

VOM REICH DER FRANKEN ZU FRANKREICH

Die Franken waren ebenso wenig eine ethnische Gruppe wie Jahrhunderte vor ihnen die Kelten. Erst seit neuestem wissen wir, dass die Bezeichnung „Franken“ in der Spätantike eine Formel für Fremdlinge, Ausländer war. Die frühere Meinung, es hätte sich bei ihnen um eine klar umrissene Volksgruppe gehandelt, resultiert aus der Tatsache, dass man gegen Ende des Weströmischen Reiches den Begriff schwerpunktmäßig auf jene bunt zusammengewürfelte Schar von Menschen unterschiedlicher Herkunft anwandte, die damals im Raum des heutigen Belgien lebte. Von dort starteten sie zu ihrem Siegeszug durch Gallien. Die Geschichte des ersten Frankenreiches unter den merowingischen Herrschern ist die ständiger Teilungen, erbrechtlicher Streitigkeiten und dynastischer Fehden. Das einschneidendste Datum ist das Jahr 561 mit der Dreiteilung des Merowingerreichs in Neustrien, Austrasien und Burgund. Das merowingische Haus war Mitte des 8. Jh. ausgelaugt, und an seine Stelle trat jene Dynastie, die zuvor den Majordomus (Hausmeier, die wichtigste Persönlichkeit des Staatsapparates) gestellt hatte: die Karolinger. Pippin der Kleine, Sohn des Maurenbezwingers Karl Martel (732: Schlacht bei Tours und Poitiers) setzte 752 den letzten König aus dem Haus der Merowinger ab und nahm nun selbst auf dem Thron Platz. Nach seinem Tod ging die Herrschaft 768 auf seinen Sohn Karl den Großen über. Dieser machte sich tatkräftig daran, das Fränkische Reich wieder zu einen und zu erweitern. Sein erklärtes Ziel war die Renovatio Imperii Romanorum, die Wiederherstellung des Römischen Reiches, eine utopisch anmutende Aufgabe. Und dennoch gelang es dem ehrgeizigen „Vater Europas“, dieser Utopie in einem erstaunlichen Maße reale Gestalt zu geben. Zum Teil in langen Kriegen (die Unterwerfung der Sachsen zog sich über 30 Jahre hin), zum Teil in kurzen Feldzügen und nicht zuletzt dank diplomatischen Geschicks baute er tatsächlich ein Herrschaftsgebilde auf, das in seiner Größe – es reichte von Katalonien und Oberitalien bis nach Norddeutschland, vom Atlantik bis nach Thüringen – dem untergegangenen Römerreich nahe kam. Seine Renovatio-Idee gipfelte am Weihnachtstag des Jahres 800 in Rom in seiner Krönung zum Kaiser durch Papst Leo III.

Bereits unter seinen Enkeln zerfiel dieses Reich wieder. Infolge der Reichsteilung von 843 (Vertrag von Verdun) entstanden das Ostfränkische Reich als spätere Keimzelle Deutschlands, das Westfränkische, aus dem Frankreich hervorging, und das Mittelreich Kaiser Lothars. Dessen Linie starb noch im 9. Jh. aus. Italien sagte sich von den Franken los, die Provence ging unter den Bosoniden gleichfalls eigene Wege, und Lothringen gelangte an das Ostfränkische Reich (880: Vertrag von Ribémont).

Im Ostfränkischen Reich starben die Karolinger bereits im Jahr 911 aus. Dort bestieg mit Heinrich I. schon bald das sächsische Haus der Ottonen den Thron (919), unter denen das junge Deutschland einen kometenhaften Aufstieg erlebte. 956 stellte sich Otto I. der Große in die Nachfolge Karls des Großen und ließ sich in Rom zum Kaiser krönen. Im Westen dagegen siechte das Karolingertum noch bis in das späte 10. Jh. dahin. Nach dem Tod Ludwigs V. (986–987), des letzten Karolingers, wählten die Fürsten den Herzog von Franzien, Hugo Capet (987–996), zum neuen Herrscher. Mit ihm beginnt Ende des 10. Jh. die Geschichte Frankreichs und jene der kapetingischen Dynastie.

An Bauten der Karolingerzeit ist in Frankreich nur wenig erhalten geblieben. Das bedeutendste Denkmal aus der Zeit Karls des Großen, zugleich das besterhaltene Denkmal des 9. Jh. in Europa, ist die Pfalzkapelle Karls des Großen in Aachen, die als Zentralbau antiken Vorbildern verpflichtet ist. Der Bestand in Frankreich nimmt sich bescheiden aus. Nur ein einziges Bauwerk ist erhalten, die Kapelle in Germigny-des-Prés an der Loire, das private Oratorium Bischof Theodulfs von Orléans; er war auch Abt von St-Benoît-sur-Loire und gehörte zum Beraterkreis Karls des Großen. Es handelt sich um einen Zentralbau, der mit vier Armen um eine quadratische Vierung der byzantinischen Architektur nahe steht. Diese enge Verbindung mit Byzanz bestätigt sich im Innern, wo man noch Reste frühmittelalterlicher Mosaiken sieht, jenen der gleichzeitigen byzantinischen Kunst eng verwandt.

Viel stärker als die architektonische Hinterlassenschaft karolingischer Zeit fällt in Frankreich das Erbe der Buchmalerei ins Gewicht. Zur Zeit Karls des Großen bildete Aachen als Lieblingsresidenz des Kaisers mit der dortigen Hofschule den Schwerpunkt. Infolge der Reichsteilung bildeten sich im Westfränkischen Reich mehrere höfische Kunstzentren heraus, allen voran Reims, Metz und Tours. Berühmt sind die Touronischen Bibeln, die Vivian-Bibel und die Bibel von Grandval, monumentale Handschriften mit zahlreichen szenischen Bildern besonders zur Genesis, die im Auftrag Karls des Kahlen (840–877) entstanden. Metz war außerdem ein bedeutendes Zentrum der Elfenbeinschnitzerei und der Goldschmiedekunst. Nicht geklärt ist die Herkunft jener kleinen bronzenen Reiterstatue mit der Figur Karls des Großen, die aus dem Domschatz der Kathedrale von Metz in den Louvre gelangte. Sie steht am Beginn der Geschichte der Skulptur des Mittelalters. Alle diese Arbeiten zeigen die Auseinandersetzung mit antiken Vorbildern. Die Kunst des 9. Jh. ist ein lebendiger Spiegel des Renovatio-Gedankens Karls des Großen. Das gilt auch für die spärlich erhaltenen Wandbilder. Am besten erhalten sind jene in der Krypta von St-Germain in Auxerre, die manchen Künstlern der Romanik den Weg gewiesen haben dürften.