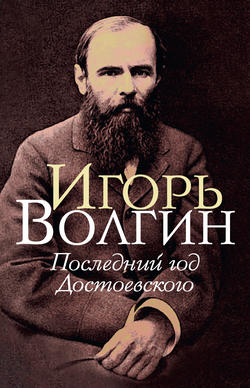

Читать книгу Последний год Достоевского - Игорь Волгин - Страница 11

Часть первая

Глава VIII. Свидетель казни

ОглавлениеГосударственный переворот

Итак, проект адреса был принят в общем собрании Славянского благотворительного общества. Это произошло 14 февраля. На следующий день в петербургских газетах появился именной указ от 12 февраля об учреждении Верховной распорядительной комиссии по охранению государственного порядка и общественного спокойствия. Ей вменялось в обязанность «положить предел беспрестанно повторяющимся в последнее время покушениям дерзких злоумышленников поколебать в России государственный и общественный порядок».

Правительство вышло из недельного шока, последовавшего за взрывом в Зимнем. Диктатура, к которой не уставали призывать «Московские ведомости», была наконец установлена.

Однако это была диктатура особого рода. Дело заключалось в имени. Главным начальником Верховной распорядительной комиссии стал граф Михаил Тариелович Лорис-Меликов.

Выходец из древнего армянского рода, боевой генерал и недавний покоритель Карса, он привлёк к себе внимание России не только этим победоносным штурмом. Уже в мирное время ему удалось одержать верх над ветлянской чумой, поразившей устье Волги и страшившей жителей обеих столиц. (Впрочем, поговаривали, что последняя победа досталась графу даром: чума прекратилась ещё до его прибытия.) Будучи в 1879 году назначен генерал-губернатором Харькова, он ухитрился не повесить там ни одного человека (не в пример своим коллегам в Киеве, Одессе и Петербурге), чем и завоевал симпатии поражённых таким обстоятельством либералов.

Его не зря называли «вице-императором»: дарованные ему полномочия были почти безграничны. Ему предоставлялась власть «делать все распоряжения и принимать вообще все меры, которые он признает необходимыми… как в С.-Петербурге, так и в других местностях империи»[352]. Он становился главноначальствующим в городе Петербурге, ему подчинялись III Отделение и корпус жандармов. «Человек со стороны», далёкий от двора и почти неизвестный в высших сферах, превращался в фактического правителя России. «Ни один временщик, – признавался он впоследствии, – ни Меншиков, ни Бирон, ни Аракчеев – никогда не имели такой всеобъемлющей власти»[353].

«Диктатура полнейшая, – записывает 15 февраля в своём дневнике А. А. Киреев. – Вице-император. Что ж, если настоящему Императору не удаётся сладить с нигилистами, то пусть ладит кто иной. Государю-то, пожалуй, вешать не слишком удобно»[354]. И повторяет ту же мысль в письме сестре – О. А. Новиковой: «Делегация почти царской власти Лорису есть полуабдикация (отречение от престола. – И.В.), с другой стороны, что же делать?»[355]

Учреждение Верховной распорядительной комиссии было своего рода государственным переворотом сверху. С первых же шагов Лорис-Меликов постарался показать, что будет пользоваться вручённой ему властью с известной осторожностью. Его обращение «К жителям столицы» было составлено в решительном и одновременно намекающем тоне.

«Не давая места преувеличенным и поспешным ожиданиям, – заявлял начальник Верховной распорядительной комиссии, – могу обещать лишь одно – приложить все старание и умение к тому, чтобы, с одной стороны, не допускать ни малейшего послабления и не останавливаться ни пред какими строгими мерами для наказания преступных действий, позорящих наше общество, а с другой – успокоить и оградить законные интересы благомыслящей его части. Убеждён, что встречу поддержку всех честных людей, преданных Государю и искренно любящих свою родину, подвергшуюся ныне столь незаслуженным испытаниям».

Далее следовало самое примечательное: «На поддержку общества смотрю как на главную силу, могущую содействовать власти к возобновлению правильного течения государственной жизни, от перерыва которого наиболее страдают интересы самого общества»[356].

К обществу впервые обращались по-человечески; более того – обращались с просьбой. К подобному языку не привыкли.

Так начиналась «диктатура сердца».

У Достоевского могли явиться некоторые надежды, что программа, изложенная им 14 февраля (этим же днём помечено обращение Лорис-Меликова), имеет хоть какой-то шанс осуществиться. Как же отнёсся он к столь резкому повороту государственной жизни и – к самому Лорис-Меликову?

Опасения и упования

Первое, что его беспокоит, – это в чьих руках окажется дело. Он настойчиво вопрошает Суворина («точно я что-нибудь знал», – скромно замечает последний), «хорошими ли людьми окружает себя Лорис, хороших ли людей пошлёт он в провинцию? Ведь это ужасно важно. А хорошие люди есть, выбирать есть из чего». Как и всегда, Достоевского волнует не форма, а суть, чисто человеческая сторона проблемы. Для него не столь важно, хороши или плохи те или иные установления: он хочет знать, кто будет проводить их в жизнь.

Он желает убедиться в исторической компетентности нового руководителя государства, в глубине его ретроспективного понимания русской жизни. «Да знает ли он, – не отстаёт от Суворина Достоевский, – отчего всё это происходит, твёрдо ли знает он причины?..»

Иными словами: понимает ли Лорис свою миссию только в первом приближении – как непосредственную борьбу с крамолой, или же у него достанет сил пойти вглубь, осознать проблему, которую он призван решать, не в категориях привычного, инерционного, сугубо бюрократического мышления, а в контексте всей русской истории? «Ведь у нас всё злодеев хотят видеть…»[357] – сердито добавляет Достоевский, и похоже, что в данном случае его раздражение направлено против тех, кто полагает простым искоренением «злодеев» искоренить само злодейство.

15 февраля (то есть в день, когда появилось воззвание Лорис-Меликова) Софья Ивановна Смирнова (Сазонова) посетила Достоевского.

Она записывает в дневнике: «Б<ыла> у Достоевского. Он сидит больной, недавно б<ыл> припадок. Рассказывает мне план св<оего> романа. Гов<орит> о верховной комиссии, о том, как Лорис-Меликов будет ловить революционеров, о том, что его воззвание «К общ<еству>» плохо редактировано…»[358]

Он пребывает в двух жизненных кругах одновременно: в своём всё время расширяющемся романном мире и в том, который свидетельствует о себе со столбцов сегодняшних газет. Эти круги незримо связаны между собой. Кто знает, может быть, и Смирновой (Сазоновой) он поведал о том же, о чём в эти дни толковал с Сувориным: об Алёше, совершающем «политическое преступление» и гибнущем на эшафоте.

«Говорит… как Лорис-Меликов будет ловить революционеров» – в этом нейтральном неразвёрнутом сообщении можно ощутить всё тот же акцент: опасение, что дело ограничится только административными мерами.

Он знал силу слова – и ему, писателю, не понравилась редактура (в своё время первое, что сделал Огарёв, разбирая в «Полярной звезде» коронационный Манифест Александра II, – это выбранил стиль[359]). Но ведал ли он о том, что воззвание Лорис-Меликова (как недавно выяснилось) было составлено близким к Суворину публицистом К. Скальковским по образцу воззваний Наполеона III, а затем отредактировано самим Сувориным?[360] (Кстати, этот малоизвестный факт объясняет некоторые недомолвки суворинских воспоминаний: может быть, издатель «Нового времени» сообщил Достоевскому о своём участии в политическом дебюте Лорис-Меликова, почему тот и донимал его вопросами.)

И всё-таки, несмотря на все свои опасения, он надеялся: «Я ему (Лорис-Меликову. – И.В.) желаю всякого добра, всякого успеха…»

20 февраля, по свидетельству Суворина, «он был необыкновенно весел». Издатель «Нового времени», просидевший у него два часа, утверждает, что он «радовался замирению» (именно так поняты им последние новости) и с большим оптимизмом смотрел в будущее: «Вот увидите, начнётся совсем новое. Я не пророк, а вот Вы увидите. Нынче все иначе смотрят»[361].

Так говорит Суворин в своих воспоминаниях. Теперь обратимся к его дневниковой записи, повествующей о тех же событиях. Хотя текст этот достаточно хорошо известен, имеет смысл обратиться к нему ещё раз.

Христос у магазина Дациаро

20 февраля Суворин посетил Достоевского: «Он занимал бедную квартирку. Я застал его за круглым столиком его гостиной набивающим папиросы. Лицо его походило на лицо человека, только что вышедшего из бани, с полка, где он парился. Оно как будто носило на себе печать пота. Я, вероятно, не мог скрыть своего удивления, потому что он, взглянув на меня и поздоровавшись, сказал:

– А у меня только что прошёл припадок. Я рад, очень рад.

И он продолжал набивать папиросы».

Естественно, разговор зашёл о недавнем взрыве в Зимнем дворце. «Обсуждая это событие, Достоевский остановился на странном отношении общества к преступлениям этим. Общество как будто сочувствовало им или, ближе к истине, не знало хорошенько, как к ним относиться».

Обратим внимание: речь касается нравственной оценки.

«Представьте себе, – говорил он, – что мы с вами стоим у окон магазина Дациаро и смотрим картины. Около нас стоит человек, который притворяется, что смотрит. Он чего-то ждёт и всё оглядывается. Вдруг поспешно подходит к нему другой человек и говорит: “Сейчас Зимний дворец будет взорван. Я завел машину”. Представьте себе, что мы это слышим, что люди эти так возбуждены, что не соразмеряют обстоятельств и своего голоса. Как бы мы с вами поступили? Пошли ли бы мы в Зимний дворец предупредить о взрыве или обратились ли к полиции, к городовому, чтоб он арестовал этих людей? Вы пошли бы?

– Нет, не пошёл бы…

– И я бы не пошёл. Почему? Ведь это ужас. Это – преступление. Мы, может быть, могли бы предупредить…»[362]

«Если сравнить, – пишет Л. П. Гроссман, – эти колебания Достоевского с его чрезвычайно мужественной и честной позицией на политических допросах 1849 года, придётся пожалеть об упавшей общественной морали великого романиста»[363].

Мы поостереглись бы делать столь решительное умозаключение. Ибо колебания свидетельствуют как раз об обратном: о самом пристальном, самом жгучем внимании как раз к проблемам общественной морали.

В 1849 году он действительно вёл себя мужественно и честно: поступал в соответствии со своими убеждениями. Он не отрёкся ни от чего, во что искренно верил; не выдал никого из своих товарищей и друзей.

Теперь, в 1880 году, он «моделирует» совершенно иную нравственную ситуацию. А именно: как должно вести себя по отношению к своим политическим противникам в минуту двойной смертельной опасности. Опасности, во-первых, для них самих, а во-вторых, для других (в том числе не только для царя: десять убитых и пятьдесят искалеченных солдат Финляндского полка – по-видимому, не последняя величина в условиях этой поставленной самому себе задачи).

Рассматриваются две возможности: просто пойти предупредить – и тем самым предотвратить взрыв и гибель людей – или обратиться к городовому, чтобы он задержал преступников.

Оба этих варианта по размышлении отвергаются.

Тут следует вновь обратиться к его предсмертному спору с Кавелиным.

Выше уже приводилась запись о том, что инквизитора, «сожигающего еретиков» в согласии со своими убеждениями, нельзя признать нравственным человеком. Через несколько страниц Достоевский вновь возвращается к этой теме.

«Проливать кровь вы не считаете нравственным, но проливать кровь по убеждению вы считаете нравственным. Но, позвольте, почему безнравственно кровь проливать?»[364]

Это моральная проблема Родиона Раскольникова.

Действительно: если пролитие «крови по совести» (то есть в согласии с внутренним убеждением) допустимо (а именно так полагает Раскольников), тогда в принципе допустимо любое пролитие крови, ибо подходящие «убеждения» всегда найдутся. Убийство может быть оправдано соображениями высшей целесообразности, но от этого само по себе оно не становится моральным актом.

«Нравственно, – записывает Достоевский, – только то, что совпадает с вашим чувством красоты и с идеалом, в котором вы её воплощаете».

Раскольникова погубила эстетика: перешагнув порог этический, он споткнулся именно на ней – оказался «эстетической вошью». Сходная участь постигла и Ставрогина («Некрасивость убьёт, – прошептал Тихон, опуская глаза», – после того как выслушал исповедь Ставрогина о растлении им двенадцатилетней Матрёши).

Этика, не совпадающая с идеалом красоты, грозит своему адепту самоуничтожением.

«Нравственный образец и идеал есть у меня один, Христос, – ещё раз приведём запись в последней тетради. – Спрашиваю: сжёг ли бы он еретиков, – нет. Ну так, значит, сжигание еретиков есть поступок безнравственный»[365].

Против этой записи, на полях, он ставит NB, три плюса и два восклицательных знака.

В споре с Кавелиным Достоевский оперирует примерами историческими. Сжигание еретиков – это эпоха Великого Инквизитора, «ночь Средневековья».

Но у него есть аргументы и поновее.

«Помилуйте, – записывает Достоевский, – если я хочу по убеждению, неужели я человек нравственный. Взрываю Зимний дворец, разве это нравственно»[366].

Попробуем в данном случае применить тот же критерий, который принимает сам Достоевский.

Христос, взрывающий Зимний дворец, – это выглядит чудовищно.

Но намного ли лучше выглядит Христос, доносящий полиции на тех, кто взрывает?

В разговоре с Сувориным Достоевский говорит, что он мысленно перебрал все причины, которые могли бы заставить его донести на взрывателей. «Причины основательные, солидные, и затем обдумал причины, которые мне не позволяли бы это сделать. Эти причины прямо ничтожные. Просто – боязнь прослыть доносчиком»[367].

Думается, что в последнем случае Достоевский кое-что недоговаривает. Среди «непозволяющих» причин были не только одни «ничтожные».

В той же записной тетради сказано: «…иногда нравственнее бывает не следовать убеждениям, и сам убеждённый, вполне сохраняя своё убеждение, останавливается от какого-то чувства и не совершает поступка»[368].

Донос – даже в соответствии с убеждениями – не становится от этого эстетически ценным. «Некрасивость» убийства не выкупается «красотой» предательства.

Как же должен был поступить Христос (или, что легче представить, Алёша Карамазов), окажись он у магазина Дациаро? Лично схватить преступников или кликнуть городового, то есть вмешать в дело «кесаря»? Броситься в Зимний дворец и погибнуть вместе с взрываемыми?

Из этого положения не было выхода.

«Мне бы либералы не простили. Они измучили бы меня, довели бы до отчаяния»[369] – так передает Суворин слова Достоевского. Выставляется причина внешняя и, по сути, не главная. «До отчаяния» могла скорее довести собственная совесть – колебание нравственное.

Либералы, однако, упомянуты не случайно. Отношение либерального общества к политическому террору своей двусмысленностью подавало повод вспомнить поведение Ивана Карамазова, уезжающего перед убийством отца в Чермашню. Такая нравственная позиция невыносима для Достоевского. Но, как сказано, невыносима и мысль о возможности политического доноса (уж никак не совпадающего с «чувством красоты»).

Вопрос о личном моральном самоопределении оставался открытым.

Ещё один промах

В те самые часы, когда Достоевский вёл долгую беседу с издателем «Нового времени», собеседники ещё не знали, что на улицах Петербурга происходит нечто, имеющее самое непосредственное отношение к их сегодняшнему разговору.

Около двух часов дня 20 февраля граф Лорис-Меликов возвращался домой после похорон графини Протасовой. Карета главного начальника Верховной распорядительной комиссии остановилась на углу Большой Морской и Почтамтской – у дома, где квартировал граф. Городовые, стоявшие у подъезда, замерли и взяли под козырёк. Михаил Тариелович уже поднялся было на крыльцо, как вдруг, по словам газетного отчёта, «какой-то человек, оборванный, грязно одетый, подскочил с правой стороны к графу и, уперев револьвером в правый бок графа, ближе к бедру… выстрелил и тотчас уронил пистолет из рук».

Лорис-Меликов не был даже ранен. Боевой генерал, он не счёл возможным бежать с поля боя.

«Граф… ни на секунду не теряя присутствия духа, сбросил шинель и соскочил на тротуар, чтобы схватить преступника»[370]. Но того уже взяли: взятие, натурально, сопровождалось избиением. Граф направился в дом, пошутив с народом, что его пули не берут. Преступника связали и увезли; при этом он попросил застегнуть на себе сюртук, чтобы не простудиться.

Покушавшимся оказался двадцатичетырёхлетний еврей Ипполит Осипович Млодецкий, мещанин города Слуцка Минской губернии.

Некоторое время назад Млодецкий скитался по Петербургу, и его подозрительно часто встречали на Дворцовой площади. Как лицо без определённых занятий, он был выслан из столицы на родину. В Минске он несколько ночей добровольно провёл в участке, платя за полицейское гостеприимство перепиской рапортичек. Затем похитил револьвер системы «ляфоше» и исчез, чтобы объявиться уже в новом качестве.

Млодецкий действовал на свой страх и риск: его поступок не был санкционирован «Народной волей». Он хотел нанести удар непременно 19 февраля, но, не зная Лорис-Меликова в лицо, замедлил на сутки.

Вместо ожидаемых в дни юбилейных торжеств взрывов, пожаров и прочих ужасных катаклизмов раздался один-единственный выстрел, так и не достигший цели.

Тем не менее событие произвело сильнейшее впечатление – и в России, и за границей.

«В заграничных газетах пишут, – отмечает в своём дневнике С. И. Смирнова (Сазонова), – что выстрел Млодецкого стоил России 12 миллионов. Пишут также, что вопрос о падении нашей династии – вопрос только времени. Нетерпеливые ожидания революции в России; фантастич<еские> иллюстрации с представлениями взрывов и поимки нигилистов…»[371]

Заграничные газеты писали о падении династии, русские – поругивали полицию за нерасторопность. «С полицейскими повторилась известная история: они брали под козырёк в то время, когда надо было схватить злодея и обратить внимание на близстоящих»[372].

Как же отнёсся к событию Достоевский?

«Покушение на жизнь графа Лорис-Меликова его смутило, – свидетельствует Суворин, – и он боялся реакции. “Сохрани Бог, если повернут на старую дорогу”».

Свидетельство, если вдуматься, знаменательное. Оно показывает, чего опасался Достоевский в первую голову. Разумеется, он не одобряет покушений, но негодование его в данном случае обращено не столько на преступника, сколько на очевидную неуместность его деяния. Его страшат последствия. Он боится ответных – кровавых – действий со стороны власти. Он говорит о той провокативной роли, какую может сыграть (и, как мы знаем, до сих пор играет) политический экстремизм – эта прелюдия к политической реакции.

В своих воспоминаниях Суворин пишет: «Во время политических преступлений наших он ужасно боялся резни, резни образованных людей народом, который явится мстителем. “Вы не видели того, что я видел, – говорил он, – вы не знаете, на что способен народ, когда он в ярости. Я видел страшные, страшные случаи”»[373].

Может быть, эти страхи тоже следует объяснять болезненным воображением Достоевского?

Но вот что говорит о народных толках в те февральские дни такой трезвый наблюдатель, как граф де Воллан. «Кто желает убить царя – господа, потому что он дал волю. Это семя, брошенное умелою рукою, может взрасти в чудовищно-грозный призрак…»

В призрак контрреволюции.

«…В народе, – продолжает де Воллан, – идёт глухой ропот, что во взрыве (в Зимнем дворце. – И.В.) виноваты сановники, господа и что фабричные перевернут вверх дном Петербург и будут бить всякого в немецком платье… Все представляют себе, в какой ярости будет народ»[374].

«Вы не знаете, на что способен народ, когда он в ярости…» – говорит Достоевский.

Здесь не только неприятие того, что Пушкин называл «русским бунтом, бессмысленным и беспощадным», не только естественное отвращение к разгулу слепой и кровавой стихии.

В этих словах – ужас перед провокацией. Перед белым террором – стихийным или направляемым сверху, перед охотнорядством, взявшим на себя защиту «народной правды».

Это ужас не только пугачёвщины, но и – Вандеи.

Да, он был убеждённым противником революционных мер. Однако не в меньшей степени, чем революции, автор «Бесов» страшится контрреволюции.

«Сохрани Бог, если повернут на старую дорогу».

«На старую дорогу», окаймлённую долгим рядом виселиц, окончательно повернули через год – после 1 марта: правда, этого Достоевский уже не увидел.

Одна виселица, впрочем, была воздвигнута.

Два утра с интервалом в тридцать лет

Суд над Млодецким оказался скорым. К вечеру того же дня, 20 февраля, следствие было закончено. На следующий день, в половине одиннадцатого утра, обвиняемый предстал перед С.-Петербургским военно-окружным судом, который в час пополудни вынес приговор. 22 февраля Млодецкий был повешен[375].

Достоевский присутствовал при казни.

Какие причины заставили его сделать это? Зачем понадобилось ему вставать чуть свет (ему, «сове», привыкшему к ночной работе и поздним пробуждениям) и, ещё не оправившись после недавнего припадка, тащиться на Семёновский плац, присутствовать, быть свидетелем, видеть?

26 февраля, через четыре дня после казни Млодецкого, великий князь Константин Константинович заносит в свой дневник впечатления о бывшем у него вечере – «с Достоевским и дамами».

«Так как мне неловко принимать дам у себя, – записывает будущий К.Р., – то Мама́ пригласила гостей в свои парадные комнаты, а сама она, по болезни, конечно, не будет показываться… Вечер начался в 9 часов в угловом малиновом кабинете и прошёл весьма благополучно. По выражению Льва Толстого, мы подавали Достоевского его любителям, как изысканное кушанье».

В этой утончённой дворцовой обстановке, в присутствии дам самого высшего общества Достоевский заводит разговор совершенно несветский: о том, что он видел там.

«Достоевский ходил смотреть казнь Млодецкого, – продолжает молодой Романов, – мне это не понравилось, мне было бы отвратительно сделаться свидетелем такого бесчеловечного дела; но он объяснил мне, что его занимало всё, что касается человека, все положения его жизни, его радости и муки. Наконец, может быть, ему хотелось повидать, как везут на казнь преступника, и мысленно вторично пережить собственные впечатления. Млодецкий озирался по сторонам и казался равнодушным. Фёдор Михайлович объясняет это тем, что в такую минуту человек старается отогнать мысль о смерти, ему припоминаются большею частью отрадные картины, его переносит в какой-то жизненный сад, полный весны и солнца. И чем ближе к концу, тем неотвязнее и мучительнее становится представление неминуемой смерти. Предстоящая боль, предсмертные страдания не страшны: ужасен переход в другой неизвестный образ…»[376]

Внук Николая I, некогда пославшего его нынешнего гостя на эшафот, излагает слова самого Достоевского, передаёт его впечатления. Собеседник великого князя достаточно с ним откровенен. Но кое о чём он предпочитает умалчивать.

Попытаемся же восстановить всю картину.

Слух о казни Млодецкого распространился к вечеру 21 февраля: именно слух, так как о предстоящей казни утренние газеты сообщить не успели. На Семёновском плацу трудились плотники. Поздно вечером поручик Судоплатов осмотрел эшафот, а также уже послужившие в своё время Дубровину «позорные дроги», которые согласно инструкции надлежало немедленно «по исполнении казни вернуть обратно в крепость»[377].

21 февраля, очевидно, ещё до первых известий о приговоре (или, по крайней мере, до известий о времени и месте казни), двадцатипятилетний Всеволод Гаршин написал письмо, адресованное Лорис-Меликову.

«Ваше сиятельство, – обращается к диктатору молодой писатель, – простите преступника! В Вашей власти не убить его человеческую жизнь… Помните… что не виселицами и не каторгами, не кинжалами, револьверами и динамитом изменяются идеи, ложные и истинные, но примерами нравственного самоотречения. Простите человека, убивавшего Вас! Этим Вы казните, вернее скажу, – положите начало казни идеи, его пославшей на смерть и убийство, этим же Вы совершенно убьёте нравственную силу людей, вложивших в его руку револьвер, направленный вчера против Вашей честной груди».

О времени исполнения приговора Гаршину стало известно ещё до отправления этого письма. И он делает следующую приписку: «Сейчас услышал я, что завтра казнь. Неужели? Человек власти и чести! Умоляю Вас, умиротворите страсти, ради преступника, ради меня, ради Вас, ради Государя, ради родины и всего мира, ради Бога»[378].

Это крик души – души ужаснувшейся и потрясённой.

Справедливо замечено, что письмо Гаршина по своему замыслу и аргументации предвосхищает позднейшие призывы Вл. Соловьёва и Льва Толстого к Александру III о помиловании первомартовцев. Но оно является также и своеобразным комментарием к приводившейся выше записи Достоевского о казни Квятковского и Преснякова (хотя эта запись сделана значительно позднее), к кругу «повторяющихся» идей, владевших им в последний год его жизни. Письмо Гаршина свидетельствует о реальности (и в известной мере даже типичности) тех общественных умонастроений, на которые пытался опереться автор Пушкинской речи в поисках выхода из исторического тупика.

Трудно сказать, узнал ли когда-нибудь об этом послании Достоевский. Но он мог знать о другом: о событиях, случившихся после отсылки гаршинского письма и ставших вскоре известными в литературных кругах.

В ночь с 21 на 22 февраля, не надеясь, очевидно, на действенность своей эпистолы, Гаршин в чужой, «важной» шубе явился домой к Лорис-Меликову и, несмотря на поздний час, был принят.

…Какой между ними произошёл разговор – никому не известно. По одной версии, Гаршин, рыдая, на коленях умолял Лорис-Меликова помиловать Млодецкого, по другой – грозил ему, говоря, что у него под ногтями сокрыты пузырьки с ядом и ему ничего не стоит, оцарапав графа, отправить его на тот свет[379].

Любезному, умеющему располагать к себе людей Лорис-Меликову удалось успокоить Гаршина – и тот уехал домой, надеясь, что всесильный генерал что-нибудь предпримет. В это время на Семёновском плацу заканчивали последние приготовления.

…Народ стал собираться с семи часов утра: газеты оценивают общее количество собравшихся тысяч в шестьдесят. Люди усеяли крыши домов, высокие мишени семёновского стрельбища и даже забирались на крыши вагонов Царскосельской железной дороги.

Виселица, сколоченная из трёх балок, и врытый подле неё позорный столб были, как и полагалось, выкрашены чёрной краской. Рядом воздвигли платформу для представителей власти, которые не замедлили прибыть: градоначальник Зуров, чиновники военно-окружного суда и другие начальствующие лица.

Вокруг виселицы были построены в каре четыре батальона гвардейской пехоты с отрядом барабанщиков впереди. С внешней стороны каре разместился жандармский эскадрон.

Общая картина (за исключением деталей) должна была напоминать 22 декабря 1849 года.

…Прошлой зимой Достоевский был на очередной «пятнице» у Якова Петровича Полонского. Полонские жили тогда на углу Николаевской и Звенигородской – с видом на Семёновский плац.

Хозяин «сам подвёл Достоевского к окну, выходящему на плац, и спросил:

– Узнаёте, Фёдор Михайлович?

Достоевский заволновался.

– Да… Да!.. Ещё бы… Как не узнать?..»[380]

Через много лет Анна Григорьевна сделала к тому месту «Идиота», где описывается смертная казнь, следующее примечание: «Для Фёдора Михайловича были чрезвычайно тяжелы воспоминания о том, что ему пришлось пережить во время исполнения над ним приговора по делу Петрашевского, и он редко говорил об этом. Тем не менее мне довелось раза три слышать этот рассказ и почти в тех же самых выражениях, в которых он передан в ром<ане>…»[381]

Гости Полонского услышали один из таких рассказов.

«– Холодно!.. Ужасно холодно было!! Это самое главное. Ведь с нас сняли не только шинели, но и сюртуки… А мороз был двадцать градусов»[382].

Очевидец, присутствовавший тогда, в 1849 году, на площади, утверждает, что Достоевский «не был бледен, довольно быстро взошёл на эшафот, скорее был тороплив, чем подавлен»[383]. По другому свидетельству, он был даже восторжен. «Nous serons avec le Christ» («Мы будем вместе с Христом»), – сказал он Спешневу. «Un peu de poussiere» («Горстью праха»)[384], – насмешливо отозвался тот.

Во время чтения приговора сквозь морозный туман проглянул красный солнечный шар – и лучи его заиграли на куполах Семёновской церкви. «Не может быть, чтобы нас казнили», – сказал Достоевский Дурову. Тот молча указал рукой на телегу, покрытую рогожей: он полагал, что там стоят гробы (после оказалось, что это арестантское платье)[385].

…22 февраля 1880 года мороза не было: утро выдалось серенькое, унылое, слякотное. Люди терпеливо ждали. «Сотни скамеек, табуреток, ящиков, бочек и лестниц образовали своего рода каре вокруг войска… За места платили от 50 к. до 10 руб.; места даже перекупались…»[386], – писал на следующий день «Голос». Один из очевидцев казни, захвативший с собой бинокль и поэтому хорошо разглядевший подробности, утверждает, что «чисто одетой публики» было мало и что «такие зрители находились больше в передних рядах»[387].

Где именно стоял Достоевский?

Об этом нет абсолютно никаких сведений. Естественно было бы предположить, что он наблюдал казнь из окон квартиры Полонских. Но тогда выходила несообразность: вечером того же дня у тех же Полонских Достоевский рассказывает о том, что он видел утром. Пришлось выяснить, где жили Полонские в феврале 1880 года, – и недоумение разъяснилось: оказалось, что несколько месяцев назад они переехали на Фонтанку.

Итак, Достоевский находился на площади. Трудно сказать, был ли он один или кто-нибудь его сопровождал: ни Анна Григорьевна и никто из его близких знакомых никогда не упоминали об этом факте.

Может быть, он затерялся среди толпы простонародья, а может, находился среди «чистой публики» – ближе к эшафоту. В конце концов, это не столь важно. Важно другое: почему он был там.

Помимо слишком явных причин, приведших его на это столь знакомое ему место, помимо желания «видеть всё, что касается человека, все положения его жизни», кто знает, не было ли здесь ещё одной причины – тайной? Не мелькала ли у него безумная надежда, что в последнюю минуту казнь будет остановлена?

Для такой надежды имелись известные основания.

До сих пор – за всё текущее столетие – Петербург видел только две публичные казни (из состоявшихся четырёх): 3 сентября 1866 года повесили Каракозова; 28 мая 1879-го – Соловьёва (декабристов и Дубровина казнили в крепости – тайно). Но столица хорошо запомнила также две инсценировки.

Жертвой первой из них был сам Достоевский.

«…По выходе из экипажей, – говорилось в высочайше утвержденном “сценарии”, – встретить их священнику в погребальном облачении, с крестом и Св. Евангелием и, окружённому конвоем, провести по фронту и потом пред середину войск»[388].

Конец ознакомительного фрагмента. Купить книгу

352

Правительственный вестник. 1880. 15 февраля.

353

Кони А. Ф. На жизненном пути. Т. 3. Часть I. Ревель – Берлин, 1923. С. 16.

354

Зайончковский П. А. Кризис самодержавия… С. 159.

355

Хейфец М. И. Вторая революционная ситуация… С. 100.

356

Правительственный вестник. 1880. 15 февраля.

357

Новое время. 1881. 1 февраля. Заметим, что эти строки были опубликованы, когда Лорис-Меликов ещё находился у власти.

358

Материалы и исследования. Т. 4. С. 275. Действительно, в обращении Лорис-Меликова встречаются неуклюжие и двусмысленные обороты. Оно начиналось так: «Ряд неслыханных злодейских попыток к потрясению общественного строя государства и к покушению на священную особу государя Императора в то время, когда все сословия готовятся торжествовать двадцатипятилетнее, плодотворное внутри и славное извне, царствование великодушнейшего из монархов, вызвал не только негодование русского народа, но и отвращение всей Европы» (Правительственный вестник. 1880. 15 февраля).

359

«Мне скажут, что это маловажно, – писал Огарёв. – Нет! Не маловажно! Это значит, что правительство не умеет найти грамотных людей для редакции своих законов… Это явление страшное, которое приводит в трепет за будущность, ибо носит на себе печать бездарности»[1493].

360

Хейфец М. И. Указ. соч. С. 105–106.

361

Новое время. 1881. 1 февраля.

362

Суворин А. С. Дневник. С. 15–16.

Имеет смысл остановиться на странной и до сих пор не замеченной хронологической неувязке. Считается, что в неоднократно упоминавшейся нами статье «О покойном» (Новое время. 1881. 1 февраля) и в своём дневнике Суворин рассказывает об одном и том же разговоре (в первом случае в качестве даты он называет «праздник двадцатипятилетия государя», то есть по точному смыслу – 19 февраля, во втором – 20 февраля; к «празднику двадцатипятилетия» можно, разумеется, отнести оба дня). При этом Суворин говорит о только что прошедшем у Достоевского припадке. Однако в собственноручной записи Достоевского «Припадки 79–80 гг.» ни 19-е, ни 20 февраля не отмечены. Ближайшим по времени оказывается припадок 9 февраля (Литературное наследство. Т. 83. С. 698). Из этого следует: либо Суворин спутал два разных посещения 9-го и 20 февраля, либо 20 февраля всё-таки был припадок, не отмеченный Достоевским.

Правда, Суворин в дневнике делает одно точное указание: на событие, которое совершилось именно 20 февраля (о нём будет сказано ниже). Но автор дневника не застрахован от ошибок памяти (тем более что запись сделана через несколько лет).

Возможен и другой вариант: Суворин был у Достоевского тогда же, когда и Смирнова (Сазонова), то есть в день объявления о назначении Лорис-Меликова – 15 февраля; около этого дня (9-го?) у Достоевского был упомянутый Смирновой (Сазоновой) припадок.

Во всяком случае, и она, и Суворин, очевидно, говорят об одном и том же приступе эпилепсии.

Установление точной даты могло бы многое прояснить, ибо в такое время важны не только дни, но и часы.

363

Гроссман Л. Достоевский. Москва, 1965. С. 540.

364

Литературное наследство. Т. 83. С. 695.

365

Там же. С. 676.

366

Там же. С. 675. Это место не вошло в первую (1883 г.) публикацию записных книжек (Ср.: Биография… С. 370–371, вторая пагинация).

367

Суворин А. С. Дневник. С. 15–16.

368

Литературное наследство. Т. 83. С. 676.

369

Суворин А. С. Дневник. С. 16.

370

Новое время. 1880. 21 февраля.

371

Материалы и исследования. Т. 4. С. 275.

372

Новое время. 1880. 22 февраля. Не этими ли газетными пересудами вызвана позднейшая запись Достоевского: «…стрельба в Лорис-Меликова, а они только под козырьки»? (Литературное наследство. Т. 83. С. 672.)

373

Новое время. 1881. 1 февраля.

374

Голос минувшего. 1914. № 4. С. 139–140.

375

«…Это был единственный раз, – язвительно замечает князь Мещерский, – когда граф Лорис поступил энергично» (Мещерский В. П. Мои воспоминания. Т. 1. С. 450).

376

Литературное наследство. Т. 86. С. 137.

377

Венедиктов Д. Г. Палач Иван Фролов и его жертвы. С. 57.

378

Оксман Ю. Вс. Гаршин в дни «диктатуры сердца» // Каторга и ссылка. 1925. № 2 (15). С. 134.

379

См.: Русанов Н. С. Из моих воспоминаний // Былое. 1906. Т. 12. С. 50–52. Совершившаяся казнь Млодецкого была одной из причин начавшегося у Гаршина тяжёлого душевного расстройства.

380

Леткова-Султанова Е. П. О Ф. М. Достоевском // Звенья. Т. 1. Москва – Ленинград, 1932. С. 460.

381

Гроссман Л. П. Семинарий по Достоевскому. Одесса, 1922. С. 58.

382

Звенья. Т. 1. С. 359.

383

Биография… С. 119 (первая пагинация).

384

Литературное наследство. Т. 63. Вып. 3. Ленинград, 1956. С. 188.

385

См: Биография… С. 118 (первая пагинация).

386

Голос. 1880. 23 февраля.

387

Энгельмейер А. К. Казнь Млодецкого // Голос минувшего. 1917. № 7–8. С. 188.

388

Цит. по кн.: Бельчиков Н. Ф. Достоевский в процессе петрашевцев. Москва, 1971. С. 258–259.