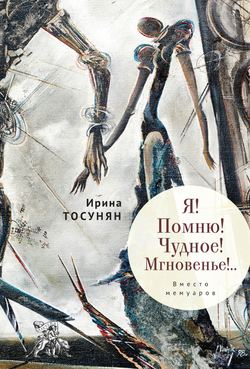

Читать книгу Я! Помню! Чудное! Мгновенье!.. Вместо мемуаров - Ирина Тосунян - Страница 6

Часть первая

Ровесники эпохи модерна и Серебряного века

Лидия Чуковская.

Завещание Люше

ОглавлениеЛидия Корнеевна Чуковская интервью не признавала, не любила этот жанр в принципе. Сколько бы раз я ни звонила, она охотно говорила со мной на любые темы (а слушать она умела и откликалась замечательно), но как только речь заходила о том, чтобы перенести нашу беседу на газетную полосу, неизменно отказывалась.

Она считала, что в разговоре ненаходчива, что ей нужно долго взвешивать свои слова, ибо привыкла отвечать за каждое и потому доверяла мысли бумаге, но не интервьюеру. Одно лишь предположение, что какая то фраза будет написана не так, как она ее произнесла, что без ее ведома могут что – то вычеркнуть, что – то исправить, вызывало у нее стойкое неприятие.

Травля, устроенная в 1974 году секретариатом Московской писательской организации и разными партийными бонзами, исключение из писательского союза, годы литературного «несуществования», газетное вранье, запрет не только издавать ее книги, но даже ссылаться на уже изданные, только способствовали еще большей ее бескомпромиссности. А последовавшие через полтора десятка лет демократические перемены принесли широкую литературную известность, но отнюдь не спокойствие за безопасность своих авторских прав. Должна сказать, что для меня в те годы был полной неожиданностью сборник стихотворений Лидии Корнеевны «Горизонт». Я, как и многие, читала ее «Открытые письма», «Софью Петровну», «Записки об Анне Ахматовой». И вдруг стихи, лирика… А она ведь честно описала в «Записках…» не очень лестное мнение о них Анны Андреевны.

Через четыре месяца после ее смерти (в феврале 1996 года) Елена Цезаревна (Люша), дочь Лидии Корнеевны, на этот мой вопрос возразила:

– Это не совсем так. По ташкентским записям видно, что Ахматова как – то даже хвалила Лидию Корнеевну, говорила, что стихи нужно печатать. Но в общем Вы правы, мнение было не очень лестным. Л.К. рассказывала, что порой Анна Андреевна, не желая обидеть поэта, ждущего ее отзыва, говорила: «Знаете, это очень Ваше». Так вот, безо всякой обиды могу удостоверить: стихи Л.К. похожи на нее саму – очень цельные, очень грустные… Как – то в одном споре она с раздражением сказала: «А я вот больше всего дорожу тем читателем, который любит мои стихи».

И вот на посмешище мира,

Смущенье свое не тая,

Выходит не муза, не лира,

А жизнь прожитая моя.

Ее подчистую украли.

Ее по листочку сожгли.

Не в карты ль меня проиграли?

Не химией ли извели?

– И все – таки главной ее книгой считаются «Записки об Анне Ахматовой». Лидия Корнеевна придерживалась такого же мнения?

– Какое – то время она считала своей главной книгой «Софью Петровну». Потому что тридцатые годы в Ленинграде (события в повести происходят именно тогда), годы, когда была разгромлена редакция Маршака, в которой она работала, когда был арестован и расстрелян ее муж, а подруги отправлены в Большой Дом, когда весь ее привычный круг закачался, долгое время были для нее самыми важными. Она написала повесть в 1939 – м, через год после расстрела мужа. Написала очень быстро, и потом толстую школьную тетрадь пришлось долго прятать, хранить ее дома было невозможно: уже были произведены три обыска и полная конфискация имущества.

Пока Лидию Корнеевну печатали на родине, главная работа была о Герцене. Это тоже, как и стихи, часть ее души. Она им много занималась, часто цитировала и считала, что он незаслуженно у нас забыт. Собрание сочинений Герцена сплошь испещрено ее заметками.

Но, конечно, «Записки об Анне Ахматовой» – труд всей ее жизни. Вот Вы говорите о ее нелюбви давать интервью. Но парадокс в том, что Лидия Корнеевна вообще не любила печататься. Она была воспитанницей маршаковской редакции и всегда рассказывала, как трудно было вырвать у Маршака рукопись. У нее – еще труднее. К тому же писание ее книг пришлось на то время, когда никто у нее никаких рукописей не вырывал, наоборот, непонятно было, как их вообще печатать. На книжных полках в комнате Л.К. стояли папки с готовыми рукописями, которые она никогда не предлагала к изданию. Просто писала и ставила на полку. Даже «Записки…», которые в конце концов напечатали, оказались опубликованы потому, то Лидия Корнеевна подарила рукопись Корнею Ивановичу. А он давал читать одному, другому… Потом из рукописи кто – то стал переписывать целые куски и публиковать без всяких ссылок, что приводило автора в негодование. И я стала ее убеждать, что книгу надо напечатать, хотя бы для того, чтобы защитить. Так как здесь это было невозможно осуществить, Лидия Корнеевна переправила рукопись Ефиму Григорьевичу Эткинду в Париж, и в 1976 году появился первый том «Записок…» во Франции, в издательстве «И М К А – Пр е с с».

– Но сначала во Франции была опубликована «Софья Петровна»…

– Эта вещь вышла без ведома автора, по рукописи, которая ходила в Самиздате. Издатели самовольно изменили название и имена некоторых персонажей.

– И чем это объяснялось?

– В Париже в то время был русский театр, где ведущая актриса носила то же имя, что и героиня повести. Были и другие совпадения. Л.К. перемены в тексте крайне удручали, она считала имя своей героини нарицательным. Следующая книга «Спуск под воду» также вышла без ведома автора, «Записки об Анне Ахматовой» Л.К. передала издателю сама. Вы знаете, какая это сложная работа, со множеством сносок и примечаний. Нельзя было допустить, чтобы напечатали ее тоже кое – как.

Там же, в Париже, вышли стихи, книга «Процесс исключения», где Лидия Корнеевна рассказала о том, как ее исключали из Союза писателей, и о судьбе «Софьи Петровны, чуть было не напечатанной в «оттепель», и о музее в Переделкине, и о выигранном судебном процессе, и о том, уезжать или нет…

– Такой вопрос для нее существовал?

– Для нее – нет. Но вокруг нее – безусловно. Сама она была всегда противником эмиграции и горевала по поводу того, что многие дорогие ей люди оказались вынуждены уехать.

– Но она их не осуждала?

– По – разному. Иногда говорила: «Мне надоело, что выбирают не меня».

– В последний раз, когда я ей звонила, Лидия Корнеевна сказала, что очень занята, готовит к печати третью книгу об Ахматовой. Она успела эту работу закончить?

– Почти. Не успела дочитать 75 страниц. Она постоянно возвращалась к «Запискам…», дополняя их новыми примечаниями, ведь в последние годы шел огромный поток публикаций, связанных с событиями, описываемыми в книге. Скажем, дело Гумилева, дело Мандельштама, дело Бродского… в «Неве» была уже третья публикация этой вещи.

– Отношения с Ахматовой как – то повлияли на ее восприятие Гумилева?

– Думаю, отношения с Ахматовой тут ни при чем. Просто стихи Гумилева Л.К. любила меньше, чем стихи Блока или Ахматовой. А самого Гумилева она хорошо знала и даже вспоминала, как он приходил к ним домой (Гумилев жил по соседству, на Манежной) за детской ванночкой. Младшая дочь Корнея Ивановича и дочь Гумилева Леночка были одних лет.

А к Ахматовой у Лидии Корнеевны действительно отношение было особенное. Она участвовала в составлении многих ее книг: помогала готовить сборник стихотворений в Ташкенте, книжку 1958 года и последнюю – «Бег времени». Ахматовские тексты она знала наизусть все, могла цитировать их с любого места.

– Насколько мне известно, Корней Иванович приучил дочь к ведению дневника, который и стал впоследствии основой для многих ее произведений.

– В последние дни болезни Л.К. нам позвонила одна французская студентка, которая собиралась писать дипломную работу о дневниках Корнея Ивановича. Ее интересовало, как Чуковский учил своих детей писать дневник. У меня этот вопрос прежде не возникал, но я успела задать его Лидии Корнеевне. Она рассказала, что в 13 лет отец подарил ей толстую тетрадь, чтобы вести дневник, и сказал: «Не записывай чувства, записывай, что произошло на твоих глазах. Не рассчитывай на кого – то, кто будет читать, а пиши для себя». Затем периодически дарил такие же тетради. И они действительно стали для нее большим подспорьем в работе.

– Стихи из того же дневника?

– Отчасти, многое записывала отдельно, да и об Ахматовой вела отдельный дневник.

– А как Вы считаете, Анна Андреевна об этом знала?

– Не знала, но, думаю, догадывалась.

– Дневник Лидия Корнеевна вела до последнего дня?

– До последнего для она читала стихи. Слушала радио. А дневник писала до тех пор, пока окончательно не слегла.

И наконец самой собою

Я заслужила право быть.

Стучать о стенку головою,

Молиться или просто выть.

Надежда – поздно, слава – поздно,

Все поздно, даже быть живой…

Но, Боже мой, как звездно, звездно…

Лес. Я. Звезда над головой.

– Когда в 1974 году Чуковскую исключали из Союза писателей, ей предоставили слово для оправдания. Она вновь упрямо заговорила о Сахарове и Солженицыне, предсказала, что в Москве неизбежны площадь имени Александра Солженицына и проспект имени академика Сахарова. Но даже без этих предсказаний во время ее речи шум поднялся такой, что Лидия Корнеевна уронила бумаги с заготовленной речью на пол и, собрав их в охапку, уже не смогла разобрать, где какая страница. Но не сдалась, не замолчала. Ни тогда, ни потом. Судя по публицистике, кроме литературы, ее также весьма волновала политика. Думаю, в наши дни нашлось немало желающих привлечь ее к подписанию какого – нибудь из многочисленных открытых писем, обильно появляющихся в печати?

– Ну, собственное мнение у нее было всегда. И ее невозможно было ни во что втянуть. Она сама все решала. После смерти Л.К. ее английская переводчица привезла из Лондона вырезки многочисленных некрологов, напечатанных за границей. Знаете, я даже расстроилась. Там ее представили этаким литературным борцом, интересующимся только политикой. Как это неверно применительно к Лидии Корнеевне! В ее цельном мироощущении ее интересовали вопросы добра и зла, справедливости и несправедливости, волновали судьбы окружающих людей, судьба культуры и языка. Именно в связи с этим она и сталкивалась с политикой. Но политическим деятелем она не была, не продумывала никаких ходов, не обладала государственным стратегическим мышлением и каждый раз бралась защищать конкретного человека, его судьбу. Очень любила и уважала Андрея Дмитриевича Сахарова, но это тоже имело отношение не к политике, а к ее представлениям о справедливости. Наоборот, когда Сахаров стал депутатом, они уже значительно реже виделись. Когда же началась перестройка и стало возможно и подписывать, и выступать, она это делать перестала решительно.

Я никем не хранима.

Я только судьбой хранима.

И если бомба мимо,

И черный ворон мимо —

Это она захотела

Сберечь мою душу и тело

Для какого – то дела,

Мне неизвестного дела,

Это ее дело.