Читать книгу Ars Natura - Judith Magee - Страница 7

EINLEITUNG:

Vorstellungen von der Welt der Natur

ОглавлениеVON ALLEN WISSENSCHAFTEN eignet sich die Naturkunde am besten für die bildliche Darstellung. Können Worte abstrakt oder mehrdeutig sein, missverstanden oder falsch übersetzt werden, so gibt ein gekonnt und genau gezeichnetes Bild eine Realität wieder, mit der ein jeder und eine jede etwas anfangen kann. „Wo genaue Schaubilder geboten werden“, konstatierte der britische Naturforscher George Edwards 1758, „kann man sich viel Mühe mit verbalen Beschreibungen ersparen“.1 Doch obwohl Naturkunde-Illustratoren danach streben, ihre „Exemplare“ so lebenstreu wie möglich wiederzugeben, bleibt ihre Darstellung selektiv. Ein Variieren der Größenordnung, eine Manipulation des Gegenstands der Gesamtgestaltung zuliebe, seine Anordnung mit Tieren und Pflanzen, mit denen er in keiner naturgegebenen Verbindung steht, schließlich die Projektion eigener Vorannahmen über Flora, Fauna, Landschaft und Menschen anderer Landstriche beeinflussen naturkundliche Kunst unweigerlich.

Von den frühesten Zivilisationen an wurden Pflanzen und Tiere mit Blick auf mögliche Nutzanwendungen, etwa wirtschaftliche Verwertbarkeit oder Heileigenschaften, porträtiert. Vom ersten illustrierten Heilpflanzen-Katalog, De Materia Medica von Dioscorides aus dem 1. Jh., bis hinein ins späte 14. Jh. änderte sich an der Pflanzen- und Tierdarstellung sehr wenig. Holzschnitte in Handbüchern und Herbarien wurden im Laufe der Jahrhunderte vielfach kopiert, wobei Kontur- und Genauigkeitsverluste dazu führten, dass daraus nicht viel mehr als stilisierte Dekorelemente wurden. Mit zunehmender Popularität des Kupferstichs ging der Gebrauch des Holzschnitts zurück, die Wiedergabe wurde präziser. Als dann Künstler wie Albrecht Dürer und Leonardo da Vinci in Erscheinung traten, Naturforscher wie Otto Brunfels und Leonhard Fuchs (Botanik) sowie Konrad Gesner und Ulisse Aldrovandi (Zoologie), wurde die Natur immer realistischer dargestellt. Einzelne lebende Pflanzen oder Tiere wurden direkt beobachtet und ihr Erscheinungsbild auf Papier oder Pergament gebannt.

Die wissenschaftliche Revolution im Europa des 17. Jhs. ebnete in ungekanntem Ausmaß den Weg für Erkundungsreisen rund um die Welt. Männer und Frauen stellten sich der Herausforderung, in neue Länder aufzubrechen, um bizarre und wundersame Pflanzen und Tiere zu entdecken. Die daraus resultierenden Kunstwerke bezeugen, wie Europäer sich zu erklären suchten, was ihnen hier erstmals begegnete. Sie waren bestrebt, das Ungewöhnliche und Exotische, das Seltene und Dramatische einem breiteren Publikum bekannt zu machen, nicht nur dem üblichen Kreis von Philosophen, Ärzten und Kräuterkundigen. Erstmals gab es Künstler, die ihr Leben der Naturdarstellung widmeten.

Als die Erkundung der Meere Europa neue Weltteile eröffnete, etablierten Niederländer, Briten und Spanier bald ein weltweites Handelssystem. Traditionelle Landwege wurden durch transozeanische Handelsrouten und durch Schiffe ersetzt, die größere Frachtmengen in weit kürzerer Zeit transportieren konnten. Damit einher gingen eine Ausdehnung des Handels und die Anfänge der Industrialisierung und der Errichtung moderner Imperien. Rationalismus trat an die Stelle von Aber- und Offenbarungsglaube. Die europäische Expansion stimulierte die Neugier auf die Naturerzeugnisse dieser bisher unerforschten Länder und die wissenschaftliche Erforschung wurde zu einem wichtigen Bestandteil dieser Expansion. Die Interessen von Handelsgesellschaften und Regierungen fielen oft mit jenen von Wissenschaftlern und Naturforschern zusammen. Die europäischen Großmächte waren Seefahrernationen und auf Holz zum Schiffbau sowie auf Heil- und Nahrungspflanzen, die womöglich auch außerhalb des Gebiets ihres natürlichen Vorkommens angebaut werden konnten, angewiesen. Ein Exemplar davon oder eine Zeichnung waren oft der Schlüssel zur erfolgreichen Bestimmung dieser Pflanzen. Naturkundliche Kunst erfüllte also nicht nur eine taxonomische Funktion für den Wissenschaftler, sondern lieferte auch Informationen für Entscheidungsträger in Handel und Regierung. Die ersten wichtigen Expeditionen zur Entdeckung der exotischen Pflanzen des amerikanischen Kontinents, Indiens und Afrikas wurden von Personen in Diensten des spanischen oder portugiesischen Imperiums unternommen. Ihr Zweck bestand darin, medizinisch nützliche Pflanzen zu finden, ihr Vorkommen aufzuzeichnen und von den Einheimischen möglichst viel an Information zu ihren mutmaßlichen Vorzügen zu erhalten. Männer wie Garcia de Orta (Indien) und Francisco Hernández (Mexiko) gehörten zu den ersten Europäern, die Flora und Fauna dieser Weltteile genau beschrieben. Und diese Männer der Wissenschaft wurden von Künstlern begleitet, welche die Pflanzen und Tiere von Interesse zeichnen sollten.

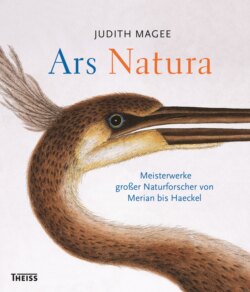

ULISSE ALDROVANDI Harpyie Kupferstich, 1642 340 × 235 mm

Der große Aufschwung der Naturgeschichtsillustration setzte jedoch im späten 17. Jh. mit Künstlerinnen wie Maria Sibylla Merian ein und gelangte im 18. Jh. mit gefeierten botanisch ausgerichteten Künstlern wie Georg Ehret oder Franz und Ferdinand Bauer sowie den unerschrockenen reisenden Künstlern der Entdeckungsfahrten erneut zur Blüte. Er setzte sich bis zur Mitte des 19. Jhs. fort, wo er durch Künstler wie John James Audubon, Walter Hood Fitch und John Gould repräsentiert wird, Meister in Technik und Ausführung. Als die naturkundliche Kunst an Bedeutung für die Wissenschaft gewann, wurde Detailgenauigkeit immer wichtiger. Hilfreiche Handreichungen mit Zeichenanleitungen und erste Handbücher mit Farbnomenklaturen wurden publiziert.

Fuchs’ De Historia Stirpium Commentarii Insignes war eines der ersten Bücher, das Illustrationen enthielt, welche auf die unmittelbare Beobachtung lebender Pflanzen zurückgingen. Sie etablierten einen neuen Maßstab für die Bebilderung von Herbarien und naturgeschichtlichen Werken. Die Originalzeichnungen wurden von dem Künstler Albrecht Meyer angefertigt.

LEONHARD FUCHS De Historia Stirpium Commentarii Insignes, 1542 Kupferstich, 370 × 233 mm

Für viele Reisende waren die Erfahrungen, die sie machten, die Verwirklichung ihrer Träume und ihre Erzählungen sind „vom Stoff, aus dem die Träume sind“ (William Shakespeare, Der Sturm). Sie enthalten alle Ingredienzien einer faszinierenden Geschichte: Abenteuer, Intrige, Obsession, Leidenschaft, Gefahr, Tragödie, Spannung, Freude und Enttäuschung. Diese Feldforscher waren ausgezeichnete Beobachter und oft vorzügliche Künstler. Manche sahen auf jene Gelehrten herab, die sich, abgeschnitten von der Außenwelt, in ihren Studierzimmern gewissenhaft durch Systematiken arbeiteten. Der amerikanische Ornithologe Alexander Wilson etwa hatte keine Zeit für den Naturforscher im stillen Kämmerchen und nahm für sich in Anspruch, er habe sich tausendmal von „den öden und muffigen Aufzeichnungen“ der systematischen Autoren ab- und mit einem „Entzücken, das an Anbetung grenzt, dem großartigen Fundus der Wälder und Felder“ zugewandt.2 Die reisenden Naturforscher und Künstler wurden in der öffentlichen Wahrnehmung zu Helden und das Bild der Naturwissenschaft war im 18. und 19. Jh. zu einem großen Teil durch das Reisen bestimmt.

Was motivierte diese Künstler, Sammler und Reisenden dazu, auf der Suche nach dem Unbekannten ihr Leben und ihre künftige Existenzgrundlage zu riskieren? Erwartungen und Bestrebungen waren unterschiedlich: wissenschaftlicher oder künstlerischer Ruhm, finanzielle Gewinne oder zumindest die Aussicht, seinen Lebensunterhalt mit dem zu verdienen, was man liebte. Auch konnte man seine Sicht der Natur einer größeren Allgemeinheit vorstellen. Der amerikanische Naturforscher William Bartram, der den Südosten Nordamerikas bereiste, verwirklichte damit nicht nur seine eigenen Träume, sondern auch die seines Vaters, der jahrelang den Wunsch gehegt hatte, den Mississippi zu sehen, „den Urvater von ihnen allen“.3 Wie immer die Motive aussahen, wenige hätten Alexander von Humboldt widersprochen, wenn er sagte: „Ein unbestimmtes Streben nach dem Fernen und Ungewissen, alles, was meine Phantasie stark rührte, die Gefahr des Meeres, der Wunsch, Abenteuer zu bestehen und aus seiner [des Lebens] alltäglichen gemeinen Natur mich in eine Wunderwelt zu versetzen, reizte mich damals an.“4 Joseph Hooker, der spätere Direktor der Royal Botanic Gardens in Kew, wählte Indien und den Himalaya als Reiseziel, weil das Land ein „Mysterium“ darstelle, „gleichermaßen anziehend für den Reisenden wie den Naturforscher“.5 Und nahezu ausnahmslos arbeiteten die Wissenschaftler, Künstler, Philosophen oder Träumer, die im späten 18. und frühen 19. Jh. ihre Reisen unternahmen, auf eine spätere Publikation hin.

Hans Weiditz produzierte die Holzschnitte für Brunfels’ botanische Werke (links). Er war einer der ersten Illustratoren, die direkt nach der Natur zeichneten. Francisco Hernández (rechts) nahm, auf der Suche nach nützlichen Pflanzen, an der ersten wissenschaftlichen Expedition in die Neue Welt (1571) teil.

OTTO BRUNFELS Cannabis sativa Herbarum Vivae Eicones, 1536 Holzschnitt 311 × 190 mm

FRANCISCO HERNÁNDEZ Rerum Medicarum Novæ Hispaniæ Thesaurus, 1651 Kupferstich 330 × 220 mm

Die meisten Künstler wären zu ihren Reisen freilich ohne irgendeine Form der finanziellen Unterstützung – offizielles Gehalt, Förderung, Aufträge oder schlicht Reisekostenzuschüsse – nicht in der Lage gewesen. Sie kam von einer großen Bandbreite an Einzelpersonen, Organisationen und Institutionen. Überraschend wenige Naturforscher und gar noch weniger Künstler wurden direkt vom Staat finanziert, auch wenn die spanische und die französische Regierung bereitwilliger Geld in Entdeckungen investierten als die britische. Von der Regierung bezahlte Künstler begleiteten Louis de Bougainvilles Weltumsegelung und Nicolas Baudins Expedition nach Australien ebenso wie die spanischen Expeditionen nach Südamerika und Mexiko. In Großbritannien waren von der Regierung organisierte Reisen und Expeditionen stark auf finanzielle Förderung seitens Dritter angewiesen, um die Kosten für die Künstler zu decken. Vermögenden Patronen und einflussreichen Männern wie Sir Joseph Banks und Institutionen wie der Royal Society war es bis Ende des 18. Jhs. gelungen, die britische Regierung von der Wichtigkeit des naturkundlichen Elements zu überzeugen, aber meist mussten sie für die Kosten aufkommen. Für James Cooks zweite Reise etwa erkannte die Admiralität den Vorteil von geeigneten Künstlern und Naturforschern an Bord. Aber diese Ansicht setzte sich nicht immer durch und bei berühmten Seereisen wie derjenigen der First Fleet befand sich auf keinem der elf Schiffe ein offizieller Naturforscher oder Künstler.

Franz Bauer produzierte während seiner Anstellung als erster Botanikmaler der Royal Botanic Gardens in Kew ein umfassendes Gesamtwerk. Eines seiner Spezialgebiete war das Zeichnen der pflanzlichen Anatomie anhand seiner Beobachtungen durch ein Mikroskop. Seine Erforschung von Pollen begann er bereits 1794 und er gilt als der erste Künstler, der das Auskeimen von Pollenkörnern genau nachgezeichnet hat.

FRANZ BAUER Lilien-Pollenkorn, Lilium lancifolium Aquarell, ca. 1800 240 × 160 mm

So gab es Künstler, die, um an einer Expedition teilnehmen zu können, vom Staat oder eng damit verbundenen Institutionen wie Royal Society oder Académie des Sciences abhängig waren. Mit Beginn des 19. Jhs. stattete auch die Royal Geographical Society viele Künstler und Naturforscher, darunter Robert Schomburgk und Thomas Baines, finanziell aus. Andere stellten fest, dass sie ihrem Interesse als Bedienstete einer Handelsorganisation wie der Niederländischen oder Britischen Ostindienkompanie nachgehen konnten, oder, wie im Falle von William Bartram, mithilfe der Förderung durch eine wohlhabende Einzelperson. Schließlich gab es jene ohne Unterstützung von außen, die entweder, wie Alexander von Humboldt, vermögend genug waren, um ihre Abenteuer selbst zu finanzieren, oder dies mit dem Verkauf gesammelter Exemplare tun mussten, wie Alfred Russel Wallace, oder aber, wie Alexander Wilson, auf den Verkauf ihrer publizierten Kunstwerke angewiesen waren.

Zu taxonomischen Zwecken war und ist naturkundliche Kunst ein wichtiges Instrument. Ist ein Gegenstand einmal klassifiziert, kann dessen Darstellung von anderen studiert werden und erlaubt es diesen, Pflanzen oder Tiere quasi auf einen Blick zu erfassen, ohne Stunden über Beschreibungen in Textform zubringen zu müssen. Dies war v.a. für Angehörige des Arztberufs bei Reisen in fremde Länder nützlich. Das Erkennen und die Auswahl der richtigen Pflanze konnten den entscheidenden Unterschied dabei ausmachen, sich und andere entweder zu heilen oder zu vergiften. Botanische Illustrationen sollen verschiedene Entwicklungsstadien zeigen: Knospe, Blüte und Frucht. Sie umfassen mitunter auch zergliederte Pflanzenteile, zeigen also – oft vergrößert – die innere Struktur. Diese Methode war unmittelbar durch die Arbeit von Carl von Linné Mitte des 18. Jhs. mit Einführung seines auf den Sexualmerkmalen von Pflanzen beruhenden Klassifikationssystems beeinflusst.

Die Darstellung von Tieren kann als Kunstform mehr an Herausforderungen bergen. Soll sie dem Wissenschaftler einen echten Dienst erweisen, muss sie morphologisch wirklichkeitsgetreu und anatomisch exakt sein. In Europa verbleibende Künstler waren oft auf ihre Vorstellungsgabe angewiesen – die einzigen ihnen zur Verfügung stehenden Exemplare waren geschundene Tierkadaver. Bei Arten mit verschiedenen Entwicklungsstadien wird oft der gesamte Lebenszyklus dargestellt.

Humboldts Arbeiten zur Pflanzengeographie zeigten, wie wichtig es ist, bei der Bestimmung der Gesetze, die die Verteilung von Pflanzen bestimmen, physikalische Phänomene und Messungen rund um die Welt zu korrelieren.

ALEXANDER V. HUMBOLDT Tableaux de la Nature, 1865 Kolorierter Kupferstich 215 × 268 mm

Mit der Entwicklung komplexer Theorien über die natürliche Welt wandelte sich auch die Rolle naturkundlicher Kunst. In der Mitte des 19. Jhs. angelangt, waren die Theorien von Darwin und Wallace zur natürlichen Auslese fast unmöglich zu illustrieren. Für andere neue Ideen wurden erläuternde Diagramme verwendet. Alexander von Humboldt verstand es meisterhaft, sein System der Pflanzengeographie mit Hilfe solcher Diagramme zu illustrieren. Auch technologischer Fortschritt führte zu neuen Sichtweisen. Jahrhundertelang halfen Instrumente, Bilder einzufangen, die für das bloße Auge nicht erkennbar gewesen wären. Wunderbare Beispiele sind Hookes Darstellung der Ameise und Franz Bauers Zeichnungen von Pollen sowie der Samenkeimung, die alle mithilfe eines Mikroskops angefertigt sind. In der zweiten Hälfte des 19. Jhs. dann versetzte das Mikroskop Künstler wie Ernst Haeckel gar in die Lage, die Struktur wunderbarer Meeresorganismen abzubilden.

Viele bedeutende Sammlungen naturgeschichtlicher Kunst aus dem 18. und 19. Jh. sind im Besitz über ganz Europa verstreuter herausragender Bildungs- und Kulturinstitutionen. Aufgebaut durch vermögende Einzelpersonen, mächtige Handelsgesellschaften und verschiedene Regierungsbehörden, repräsentieren sie die Naturgeschichte weltweit. Die Bedeutung vieler Exponate wird noch verstärkt durch ihre Verbindung mit Ereignissen, die zu den bedeutsamsten und folgenreichsten in der Geschichte der Naturwissenschaft zählen: berühmte Forschungsexpeditionen, individuelle Großtaten an Mut und Durchhaltevermögen, die Synthese von Ideen, so dass diese in ein Verständnis von Ursprung und Vielfalt aller lebenden Arten münden.

Dies ist die einzige Illustration in Darwins Buch Über die Entstehung der Arten (im Original erschienen 1859). Man kennt das Diagramm auch unter der Bezeichnung phylogenetischer Baum. Es war ein Versuch Darwins, die Beziehungen zwischen Gruppen von Organismen bildlich darzustellen und zu zeigen, dass verschiedene Lebensformen gemeinsame Vorfahren aufweisen.

CHARLES DARWIN Baum des Lebens On the Origin of Species, 1859 Kupferstich 197 × 245 mm

Dieses Buch behandelt naturkundliche Darstellungen und bewegt sich dabei von Kontinent zu Kontinent. Jeder hat seine je eigene Geschichte der Sammler und Künstler, Spiegelbild der unterschiedlichen Beziehungen zwischen Land und Kolonisator oder Besucher und oft symptomatisch für die Ansichten der Europäer über diese fremden Länder und deren Bewohner. Ihre Vorstellungen von der Zukunft dieser Weltgegenden und davon, wie diese zu verstehen seien, trugen allesamt zu den unterschiedlichen Interpretationen der Künstler und Naturforscher bei. So ist diese Kunst in hohem Maße Ausdruck einer europäischen Sicht auf die Welt der Natur und verrät uns ebenso viel über europäische Kulturgeschichte wie über die in ihr zur Darstellung gelangende Naturgeschichte.