Читать книгу Philosophie - Was geht mich das an? - Julika Tillmanns - Страница 7

Оглавление01 AUFTAKT: PHILOSOPHIE – WAS GEHT UNS DAS AN?

Von Regina Oehler und Julika Tillmanns

„Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen.“

Kann man mit so einem Satz eine Radiosendung beginnen? Oder ein Buch? Den Auftakt, der Lust machen soll, sich auf 24 Kapitel zum Thema Philosophie einzulassen?

„Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen.“

Dieser Satz ist einer der berühmtesten Sätze der Philosophie-Geschichte, mit ihm endet der Tractatus logico-philosphicus von Ludwig Wittgenstein. Und es ist ein Satz, der sich festhaken kann – nicht nur bei Radiojournalistinnen. Der drohend oder tröstlich sein kann. Stoff zum Nachdenken, wie wir ihn Ihnen mit dem Buch zum Funkkolleg Philosophie anbieten möchten.

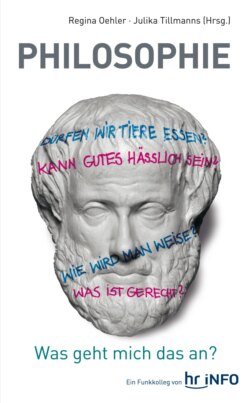

Philosophie – Was geht mich das an?

Wir können uns von der Philosophie provozieren lassen: weiter zu denken, neu über die großen Fragen des Lebens nachzudenken, Klischees und Plattitüden schneller zu durchschauen. Wir können uns von der Philosophie anleiten lassen: was ist mir wichtig im Leben, wie kann ich dafür sorgen, dass ich nicht versäume, was mir wirklich wichtig ist? Und wir können uns von der Philosophie vielleicht sogar antreiben lassen: zu mehr politischem und sozialem Engagement. Stichwörter sind da zum Beispiel Toleranz und Gerechtigkeit.

„Was man durch die Philosophie lernt, ist einen offenen Geist zu haben. Und dazu gehört, dass man viele Dinge, die selbstverständlich daher geplappert werden, auch über die großen Fragen, erst einmal mit Stutzen, mit Erstaunen, mit Skepsis betrachtet. Und im Grunde genommen mit der Reaktion: Was meinen Sie damit, und woher wollen Sie das wissen? “

Das sagt Professor Peter Bieri, einer der wichtigen Philosophen unserer Zeit. In Bern geboren, war er lange Jahre Professor an der Freien Universität Berlin. Er hat nicht nur philosophische Standardwerke geschrieben, sondern unter dem Pseudonym Pascal Mercier auch Romane wie den „Nachtzug nach Lissabon“, die ein Millionenpublikum erreicht haben.

Ist Philosophieren damit im Grunde einfach ein anderes Wort für Nachdenken? „Nein, das kann man nicht sagen“, widerspricht Bieri, „Philosophie ist natürlich ein Nachdenken, aber es gibt viel anderes Nachdenken, was nicht Philosophie ist. Den Unterschied machen die Fragen aus, über die die Philosophie nachdenkt. Das sind die allgemeinsten und tiefsten Fragen, die Menschen sich stellen können, über sich selbst und ihre Stellung in der Welt. Also Fragen wie: Was sind wir? Wie ist es möglich, dass wir sowohl Wesen mit einem Körper als auch einem Geist sind? Was können wir wissen? Wo liegen die Grenzen unserer Kenntnis? Was sollen wir tun? Was ist wichtig für uns? Worum geht es im Leben? Diese Art von Fragen kennzeichnet die Philosophie. Sie sind, wie gesagt, die allgemeinsten Fragen, die wir kennen, und in gewissem Sinn die tiefsten. Und die methodische, systematische Beschäftigung mit diesen Fragen ist das philosophische Nachdenken.“

Und wenn Sie gerne noch ein paar Definitionen von Philosophie wollen:

„Die Frage, was Philosophie ist, ist selbst eine philosophische Frage.“ (Gerhard Ernst)

„Man kann Philosophie charakterisieren als Weiterfragen, als kritische Untersuchung dessen, was sonst unkritisch vorausgesetzt wird.“ (Gerhard Vollmer)

„Die Philosophie ist ein Kampf gegen die Verhexung unseres Verstandes durch die Mittel der Sprache.“ (Ludwig Wittgenstein)

Diesen Satz von Ludwig Wittgenstein findet Peter Bieri viel zu radikal. Aber es ist schon so, dass er als Philosoph vor allem unsere Sprache unter die Lupe nimmt: „Wann immer man sich diese großen, allgemeinen Fragen, von denen ich gesprochen habe, stellt, merkt man bald, dass man vor allen Dingen einen Schritt zurücktreten und über die Begriffe nachdenken muss, die da zur Sprache kommen. Also Begriffe wie Geist, Existenz, Wahrheit, Wissen, richtig und falsch, Gerechtigkeit, Würde usw. Und eines der ersten Dinge, die man bei einer großen Frage macht, ist, man vergegenwärtigt sich, wie die Wörter funktionieren, wie sie untereinander zusammenhängen. Das ist immer sehr viel komplizierter, als es auf den ersten Blick scheint.“

Zum Beispiel: Das Buch zum Funkkolleg Philosophie will natürlich auch Wissen vermitteln. Aber was meinen wir genau, wenn wir von Wissen reden? „Man kann Verschiedenes darunter verstehen“, sagt Peter Bieri. „Man kann darunter verstehen, dass jemand zum Beispiel weiß, wie man etwas macht. Er kann etwas. Er kann Klavier spielen. Es kann auch heißen, dass jemand weiß, dass etwas der Fall ist. Dass die Erde sich um die Sonne dreht zum Beispiel. Dann ist damit mindestens gemeint, dass der Satz, von dem da Wissen behauptet wird, nämlich die Erde dreht sich um die Sonne, wahr ist. Das heißt, es gibt schon mal einen begrifflichen Zusammenhang zwischen Wissen und Wahrheit.

Aber wir können auch am Roulettetisch der festen Überzeugung sein, dass die 23 kommen wird, und sie kommt. Das heißt, die Überzeugung ist wahr, aber niemand würde davon sprechen, dass wir wissen, was die nächste Roulettezahl ist. Deshalb muss noch etwas hinzukommen zu der Überzeugung und zur Wahrheit, und das ist Begründung. Wir müssen Gründe haben, um etwas Wahres zu glauben. Erst dann können wir von Wissen sprechen. Deshalb hat die Wahrsagerin, die durch die Glaskugel guckt, selbst wenn sie zufällig trifft, was in der Zukunft passiert, eben kein Wissen, weil es keine Gründe gibt, weil der Zusammenhang zwischen der Zukunft und der Glaskugel einfach nicht besteht.“

So arbeitet Peter Bieri als Philosoph. Was hat ihn dazu gebracht, sich auf eine so akribische Tätigkeit einzulassen? Warum hat er Philosophie studiert? „Ich wollte einfach die tiefsten Fragen besprochen haben und über sie lesen. Ich konnte gar nicht verstehen, wie jemand sich mit Dingen beschäftigen konnte, die weniger allgemein, weniger fundamental sind als die philosophischen Fragen. Also ich konnte eigentlich nicht so recht verstehen, wie man das BGB studieren wollte oder das Strafgesetzbuch oder dermatologische Erscheinungen oder geologische Erscheinungen usw.“

„Ich bin auf die Idee gekommen, Philosophie zu studieren, als ich Zivildienst gemacht habe“, erzählt Marcus Willaschek. „Ich wollte eigentlich immer Theaterwissenschaften studieren, und als Schüler hatte ich von Theaterwissenschaften genauso wenig eine klare Vorstellung wie von Philosophie. Und dann habe ich während des Zivildienstes angefangen, Nietzsche zu lesen, und das hat mich für die Philosophie begeistert. Aber nicht wirklich darauf vorbereitet. Und als ich dann angefangen habe, Philosophie zu studieren, war die Überraschung groß, dass Philosophie eben nicht im Wesentlichen darin besteht, spekulative Thesen über Moral und den Menschen zu entwickeln, sondern eher in akribischer Kleinarbeit. Das war dann doch eine ziemliche Überraschung für mich.“

Aber das hat seine Begeisterung nicht gedämpft. Marcus Willaschek ist bei der Philosophie geblieben, heute ist er Professor an der Goethe-Universität Frankfurt. Was hat ihn so fasziniert an den Gedanken von Friedrich Nietzsche? „Nietzsche zeigt einem, dass die Moral nicht vom Himmel fällt, dass Moral auch ein menschliches Konstrukt ist, etwas das Menschen entwickeln, und insofern auch sicherlich immer Interessen-durchtränkt ist und deswegen vielleicht auch revidierbar ist.“ Und eben nicht ein für alle Male und für alle Zeiten gültig.

Trotzdem wünschen wir uns Werte, an denen wir uns orientieren können, die uns Halt geben. Marcus Willaschek: „Und dann stellt sich die Frage, wie wir in einer solchen Welt, in der uns nichts notwendig vorgegeben ist, trotzdem Orientierung finden können. Das heißt etwas, auf das wir uns verlassen können, etwas, das nicht bei der kleinsten Belastung, die wir intellektuell darauf verwenden, nachgibt und sagt: Entschuldigung, so ernst war’s gar nicht gemeint. Sondern etwas, worauf wir uns beziehen können und sagen können, das ist eine Basis, von der aus wir argumentieren können, oder von der aus wir etwas verstehen und erklären können. Und meine persönliche Auffassung ist, dass es eine solche Basis gibt, aber nicht ein für allemal und dauerhaft, sondern immer nur im jeweiligen Kontext und immer wieder neu aushandelbar. Und die zentrale Einsicht, die dahinter steht, hat vielleicht Wittgenstein am besten auf den Punkt gebracht hat: dass wir zwar alles, was wir glauben, in Frage stellen können – aber nicht alles auf einmal, sondern immer nur einzelne Punkte daraus.“

Der amerikanische Philosoph Thomas Nagel formuliert das so: „Wir könnten unser Leben nicht führen, würden wir unsere Vorstellungen von der Zeit, den Zahlen, von Wissen, Sprache, Recht und Unrecht nicht die meiste Zeit unhinterfragt voraussetzen; in der Philosophie jedoch machen wir diese Dinge zum Gegenstand der Untersuchung. Wir sind bemüht, unser Verständnis der Welt und unserer selbst ein Stück weit zu vertiefen… Die Philosophie ist daher eine etwas schwindelerregende Tätigkeit, und nur wenige ihrer Ergebnisse bleiben langfristig unangefochten.“ Das schreibt Nagel in seiner „Ganz kurzen Einführung in die Philosophie“, die unter dem Titel „Was bedeutet das alles?“ erschienen ist.

Philosophie gibt gleichzeitig Halt und verunsichert – es lohnt sich, sich auf sie einzulassen, auch wenn manchmal Schwindelgefahr bestehen sollte: „Aus der Philosophie weiß ich, dass es zu wichtigen Fragen des Lebens mehr als eine gute Antwort gibt“, sagt die Physikerin und Philosophin Claudia Blöser von der Goethe-Universität Frankfurt.

„Auch im Politischen verhilft die Philosophie natürlich dazu, bestimmte Statements, die ja gerade von Politikern oft mit dem Anstrich der Ausweglosigkeit präsentiert werden, doch noch mal zu hinterfragen und auch Alternativen zu sehen.“

Alternativlos gilt nicht. Claudia Blöser sagt: „Also wenn die Philosophie etwas präsentiert, dann sind es Alternativen, alternative Antworten auf schwierige Fragen. Und die entsprechenden Gründe für diese Alternativen.“

Ein Crashkurs zum Selbstdenken

Jens Soentgen, Chemiker und Philosoph, hält Philosophieren vor allem für eine Befreiung von übernommenen Meinungen, althergebrachten Denkgewohnheiten und Üblichkeiten. „Selbstdenken!“ hat Soentgen seine unterhaltsame Einführung in die „Praktiken der Philosophie“ genannt. Und er hat sich darin angeschaut: „Was machen die Philosophen denn wirklich, wenn sie jetzt hingehen und philosophische Werke schreiben oder Gedanken formulieren? Und dann sieht man: Philosophen sind ganz große Freunde des Beispiels, sie präzisieren öfters, sie provozieren und so weiter. Das sind also sehr schlaue Leute, die eine unglaubliche Vielfalt von Methoden haben, mit deren Hilfe sie sich gegen Ansprüche, die von anderen an sie gerichtet werden, befreien können. Und davon kann man lernen.“

Drei Beispiele: Die philosophische Tradition der Provokation geht zurück bis in die Antike. Schon Sokrates galt als Störer. Er trug weder Schuhe noch Schmuck, stellte Werte wie Reichtum und Erfolg in Frage und wurde deshalb von manchen verspottet, aber von seinen Schülern verehrt. Auch als Sokrates wegen Verführung der Jugend und Gottlosigkeit vor Gericht stand, zog er nicht zurück. Er verteidigte im Gegenteil seine Lehren und warf dem Gericht Unfähigkeit vor. Dem Beispiel des Sokrates folgten die Kyniker, allen voran der berühmte Diogenes.

„Wir kennen alle das Beispiel des Diogenes, der, wie es heißt, in einer Tonne lebte“, meint Jens Soentgen. „Diesen Philosophen besuchte der große Alexander, baute sich vor ihm auf und fragte, was er ihm denn schenken, was er für ihn tun könne. Diogenes sagte nur: Geh mir aus der Sonne. Das ist es, was du für mich tun kannst, du gehst einfach ein Stück nach rechts und dann scheint die Sonne wieder auf mich. Das ist natürlich erst mal eine Provokation. Der Kyniker zeigt, die gesellschaftliche Macht ist mir nicht wichtig, für mich ist das Wichtige die Sonne.“

Provokationen wie diese sind heute in der akademischen Philosophie aus der Mode gekommen. Sie haben ihren Ort eher in der Protestkultur. So verwendeten etwa die Mitglieder der legendären „Kommune Eins“ in den 1960er Jahren ähnliche Verteidigungsformen wie einst Sokrates. Bei einem seiner zahlreichen Gerichtsverfahren erschien Fritz Teufel in bunter Fantasie-Uniform. Er warf dem Gericht Unfähigkeit vor und als man erwog, ihn einer psychiatrischen Untersuchung zu unterziehen, konterte Teufel: Ich stimme der Untersuchung zu, wenn die Mitglieder des Gerichts und der Herr Staatsanwalt sich ebenfalls psychiatrisch untersuchen lassen.

„Das alte Beispiel, das wir aus der Antike haben, das zündet ja auch heute noch. Nicht nur die Kommunarden der 1960er Jahre, auch viele Heutige gehen im Grunde den Weg des Sokrates. Die gehen barfuß, die besitzen wenig, die sagen sich: Wie werde ich reich? – Indem ich arm an Wünschen werde. Und die verhalten sich auch wirklich gesellschaftskritisch.“

Eine andere kritische Praktik aus dem Werkzeugkasten der Philosophen ist die Umkehrung. Umkehrungen von Sätzen oder Dogmen können entlarvend sein. Man braucht dafür „nur“ einen scharfen Verstand, ein wenig Phantasie und Schlagfertigkeit. Dem Popmusiker Frank Zappa ist auf diese Weise ein kleines Meisterstück gelungen, findet Jens Soentgen: „Frank Zappa hatte ja diese unglaublich langen Haare, und der war in die Talkshow von Joe Pyne eingeladen, einem Weltkriegsveteran, der ein Bein verloren hatte und deswegen eine Prothese trug. Dieser Joe Pyne hielt aber überhaupt nichts von Männern mit langen Haaren, und als er dann die Sendung eröffnete, begrüßte er Zappa mit den Worten: ‚Also ich habe den Eindruck, Ihre langen Haare machen aus Ihnen ein Mädchen.‘ Und Zappa entgegnete: ‚Und ich habe den Eindruck, Ihr Holzbein macht aus Ihnen einen Tisch.‘ “

Derselbe Satz, nur zwei Wörter ausgetauscht – das genügt, um den Sinn der Aussage überdeutlich zu machen, in dem Fall die Bosheit, und sie gegen den Angreifer zu wenden. Umkehrungen sind auch in philosophischen Auseinandersetzungen gebräuchlich. Schon Platons Schüler Aristoteles wollte dessen Ideen vom Himmel auf die Erde holen. Und Karl Marx behauptete, er habe Hegels Dialektik „vom Kopf auf die Füße gestellt“.

Und: Nicht zuletzt zählt auch das Gedankenexperiment zum Handwerkszeug der Philosophie, sagt Jens Soentgen: „Also die Frage: Was wäre wenn…? Wir haben ja die Gabe, uns auch ganz andere Welten vorzustellen, andere Orte z.B., aber auch andere Entwürfe für uns selbst: Wer könnten wir sein? Was könnten wir werden? Mit vielen solcher Fragen beschäftigt sich die Philosophie schon sehr lange, reibt sich an ihnen wund. Und eine Art mit diesen Fragen umzugehen ist es, eben mal ein Gedankenexperiment zu machen.“

Eine der ältesten Fragen der Philosophie ist zweifellos die nach dem Tod. Warum müssen wir sterben? Warum können wir nicht ewig leben? Und wie paradiesisch wäre denn wohl das ewige Leben? In seinem Klassiker „Gullivers Reisen“ hat der irische Autor Jonathan Swift dazu ein berühmtes Gedankenexperiment ersonnen, das der Struldbrugs: „Das ist ein Stamm, dem der Gulliver begegnet, in dem die Leute ein bestimmtes Mal auf der Stirn haben. Und die haben die Gabe, nicht zu sterben. Aber was sind das für Menschen? Die altern immer weiter, werden dement, wissen überhaupt nicht mehr, was in ihrer Vergangenheit war – also das Gegenteil von dem, was man sich wünscht, wenn man so an das ewige Leben denkt, wenn man sich im Grunde vorstellt, im Duft der Jugend immer weiter existieren zu können. Das beantwortet jetzt natürlich nicht die vielen Fragen, die um den Tod herum gestellt werden. Aber ich finde, dass es doch präzisiert: Was meinen wir eigentlich, worauf sind wir denn eigentlich aus, wenn’s ums ewige Leben geht? Und deswegen finde ich Gedankenexperimente so wichtig.“

Genaues Hinsehen, Indizien sammeln, Kombinieren, Demontieren, Parodieren und natürlich auch die Logik – all das zählt Jens Soentgen zu den Arbeitsmitteln der Philosophen. Womit aber anfangen? Was sind die ersten Schritte in die Philosophie? „Man muss ganz einfach fragen „hä?“, also, ich versteh´ das nicht, oder „hm?“, wie begründest du das? Diese zwei Worte sind der Anfang allen Philosophierens. Dass man also ins Stolpern gerät, dass man nicht mehr dahin mitläuft, wo alle hinlaufen, dass man anfängt, seiner eigenen Wege zu gehen.“

Philosophie – was geht uns das an?

„Wir verstehen uns und unsere Kultur besser, wenn wir die Philosophie kennen“, davon ist Marcus Willaschek überzeugt. „Viele zentrale Aspekte unseres modernen Selbstverständnisses, wie z.B. die Demokratie, aber auch so etwas wie religiöse Toleranz, oder Aspekte, die die modernen Wissenschaften wie die Physik oder die Biologie betreffen, gehen letztlich auf philosophische Anregungen und philosophische Fragestellungen zurück. Sie sind in Diskussionen zwischen Philosophen, Theologen und Wissenschaftlern mühsam erarbeitet worden. Und haben dann irgendwann einen Status erreicht, der dazu geführt hat, dass die meisten Menschen mit bestimmten Versionen dieser Ideen vertraut sind. Was Demokratie ist, was wir unter Demokratie zu verstehen haben, wissen wir heute alle. Aber das ist etwas, das von Philosophen wie Rousseau, Locke, Kant und anderen mühsam erarbeitet worden ist.“

Es sind die Namen berühmter Philosophen, die Marcus Willaschek da aufzählt – alles Männernamen. Warum ist Philosophie so männerdominiert, bis heute?

„Das ist eine sehr gute Frage. Eine Frage, die mich persönlich bewegt, weil ich das bedauerlich finde. Meine persönliche Vermutung, woran das liegen könnte, über die üblichen Gründe hinaus, warum Frauen in manchen akademischen Berufen nicht so stark repräsentiert sind, die Promotions- und Habilitationsquote unter Frauen geringer ist als unter Männern und so weiter, ist: Spezifisch für die Philosophie scheint mir etwas zu sein, das man sehr schön in den platonischen Dialogen finden kann. Da ist ja Sokrates die Hauptfigur, und Sokrates ist kurz gesagt ein Querulant, einer, der einem auf die Nerven geht mit seinen Fragen, der nie aufhört, der nie Ruhe gibt, und der vor allem in einer Weise diskutiert, die nicht primär auf den Konsens, auf das gemeinsame Finden einer überzeugenden Antwort ausgelegt ist, sondern eher darin besteht, die Fehler in der Argumentation der anderen zu finden.

Mein Eindruck ist, dass diese Art von kämpferischer Diskussion, die darin besteht, den anderen mit Argumenten niederzuringen, in der Philosophie immer noch sehr verbreitet ist, und Männern mehr liegt als Frauen. Und ich denke, dass ein wichtiger Schritt dahin, mehr Frauen für die Philosophie zu begeistern, auch darin bestehen könnte, einfach konstruktiver zu argumentieren, und philosophische Gespräche nicht primär als Streitgespräche zu verstehen, sondern als gemeinsames Arbeiten an einem gemeinsamen Problem.“

Viele dieser gemeinsamen Probleme haben damit zu tun, wie wir unseren Alltag gestalten wollen und können. Ist Philosophie damit auch eine Anleitung für Lebenskunst, eine Anleitung zum guten Leben? Marcus Willaschek meint: „Ich selber finde, dass es sehr viele philosophische Fragen gibt, die unmittelbaren Einfluss auf unsere eigene Lebensführung haben, und wenn das alles mit unter Lebenskunst fällt, dann hätte ich damit überhaupt gar kein Problem. Also denken wir an die Frage danach, ob man Fleisch essen darf oder nicht, oder die Frage danach, wie man sich zu seinem eigenen Tod verhält, oder Fragen nach Sterbehilfe. Es gibt sehr viele Fragen mit philosophischen Aspekten, die unmittelbaren Einfluss darauf haben, wie wir leben und was es heißt, ein gutes Leben zu führen. Und wenn Lebenskunst heißt, Menschen dabei zu helfen, aus philosophischer Sicht ein gutes Leben zu führen, dann ist vielleicht die allermeiste Philosophie Lebenskunst.“

„Ich würde weder das Wort Lebenskunst noch das Wort gutes Leben benutzten. Ich mag die beiden Wörter nicht“, sagt dagegen Peter Bieri. „Lebenskunst klingt irgendwie nach Savoir vivre, und Savoir vivre ist so etwas wie Rotwein und am Strand sitzen und das Leben genießen können.

Und das gute Leben, ich verstehe dieses Wort gut nicht, ich mag das Wort nicht, es ist ein Modebegriff. Ich finde, es ist eigentlich ein Kitschbegriff. Ich würde eher sagen, die Philosophie hat es immer zu tun gehabt mit der Frage, was im Leben wichtig ist. ‚Wichtig’ ist ein ziemlich unverdächtiger Begriff, allerdings eben einer, den man auf die Weise wie ich das vorher beschrieben habe, klären muss. Was heißt denn ‚wichtig’? Es gibt ganz verschiedene Kategorien von Wichtigkeit. Man muss also herausfinden, von welcher Kategorie von Wichtigkeit jetzt hier die Rede ist. Aber die Philosophie hat es immer mit der Frage zu tun gehabt, was ist wichtig im Leben, und man kann auch sagen, worum geht es letztlich im Leben?“

Wie weiter kommen mit dieser Frage? „Das Einzige, was eigentlich nötig ist, ist, man muss es wirklich wissen wollen“, sagt Peter Bieri, „ und man muss bereit sein, sich konzentriert und bedingungslos, konzentriert und hingebungsvoll könnte man auch sagen, auf Gedankengänge einzulassen. Es geht um die Leidenschaft des Denkens. In der Philosophie geht es um die Leidenschaft, Klarheit über das eigene Leben und unsere Stellung in der Welt gewinnen zu wollen. Wer diese Leidenschaft besitzt und die richtigen Texte liest, der wird da den Einstieg schon finden.“

Peter Bieri empfiehlt dazu übrigens von Thomas Nagel „Was bedeutet das alles?“ Bieri sagt: “In der allereinfachsten Sprache, in der knappsten Form, werden dort eine Reihe von Fragen eingeführt, die die Philosophie mit definiert haben. Das ist eigentlich ein Musterbeispiel, so müsste es sein, und jeder müsste dieses kleine Reklambändchen dann in der S-Bahn mit sich tragen.“

Und wenn Sie noch einmal wissen wollen, was genau Philosophie ist: „Philosophie ist vieles“, sagt Marcus Willaschek, „aber ich glaube, ein übergreifender Aspekt ist, dass man versucht, eine durchsichtige Darstellung für ein komplexes Problem zu geben. Das ist ein Begriff, den Ludwig Wittgenstein verwendet hat. Also es geht weniger um wirklich letztgültige Antworten, sondern mehr darum, sich die Dinge klar zu machen, durchsichtig zu machen. Warum hat mich das überhaupt irritiert, warum war das schwierig, wo lag das Problem? Und oft ist es so, dass wenn man das tut, sich die Probleme von alleine auflösen. Und die Probleme, die dann bleiben, wenn man sich die Sache wirklich klar gemacht hat, an denen kann man dann lange arbeiten – und das ist Philosophie.“