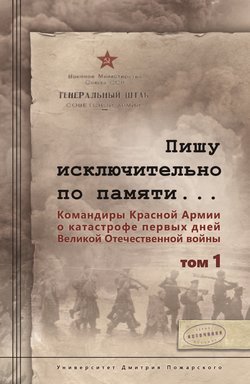

Читать книгу Пишу иск лючительно по памяти… Командиры Красной Армии о катастрофе первых дней Великой Отечественной войны. Том 1 - Группа авторов - Страница 7

Воспоминания

Б. Ленинградский военный округ

Лейчик Дмитрий Онуфриевич

07.11.1900-1972

ОглавлениеРодился в д. Ясиновка (в настоящее время Брестская область, Республика Беларусь).

В Красной Армии с октября 1918 г.

Окончил 5-ю Елизаветградскую кавалерийскую школу (1922), разведывательное отделение при курсах усовершенствования командного состава Ленинградского военного округа (1922), Военно-инженерную академию (1936).

Красноармеец 1-го Варшавского кавалерийского полка 1-й стрелковой дивизии, с декабря 1918 г. командир взвода в том же полку. В октябре 1919 г. назначен помощником командира отдельного кавалерийского эскадрона 52-й стрелковой дивизии.

После завершения обучения в школе, в октябре 1922 г. назначен командиром взвода 20-го кавалерийского полка 4-й кавалерийской дивизии, с апреля 1923 г. заместитель начальника разведки этого полка. После окончания обучения на курсах усовершенствования назначен заведующим разведкой того же полка.

С апреля 1925 г. в резерве назначений Туркестанского фронта. С мая 1925 г. помощник начальника штаба 44-го кавалерийского полка 8-й кавалерийской дивизии, с июля 1925 г. временно исполняющий должность начальника штаба 43-го кавалерийского полка той же дивизии. С сентября 1925 г. вновь помощник начальника штаба 44-го кавалерийского полка, с декабря 1925 г. помощник начальника штаба 47-го кавалерийского полка той же дивизии. В апреле 1926 г. назначен помощником начальника штаба 76-го кавалерийского полка 6-й отдельной кавалерийской бригады, с октября

1926 г. командир эскадрона 77-го кавалерийского полка той же бригады, с января 1929 г. командир эскадрона 77-го кавалерийского полка 11-й кавалерийской дивизии. В июле 1929 г. назначен начальником полковой школы 67-го кавалерийского полка.

После окончания инженерного факультета Военно-технической академии, в январе 1937 г. назначен инженером лаборатории в этой академии, с февраля 1937 г. начальник отделения прикладной электротехники там же, затем начальник лаборатории электротехники, с августа 1938 г. начальник инженерно-командного факультета той же академии. В феврале 1941 г. назначен начальником отдела инженерных войск 14-й армии.

В начале Великой Отечественной войны в той же должности. В октябре 1945 г. назначен начальником инженерных войск 2-й Ударной армии. С апреля 1946 г. начальник инженерных войск Архангельского военного округа, с февраля 1948 г. начальник инженерных войск Дальневосточного военного округа, с февраля 1952 г. начальник инженерных войск Одесского военного округа.

Уволен в запас приказом министра обороны СССР № 4 от 10.01.1961.

Капитан (1936), майор (приказ НКО СССР № 194/п от 15.01.1938), полковник (приказ НКО СССР № 04826 от 29.11.1939), генерал-майор инженерных войск (постановление СНК СССР № 1540 от 02.11.1944).

Награды: орден Ленина (02.11.1944, 21.02.1945), орден Красного Знамени (24.09.1943, 03.11.1944, 20.06.1949), медаль «XX лет РККА» (22.02.1038), медаль «За оборону Заполярья» (05.12.1944), медаль «За победу над Германией»

(09.05.1945), медаль «30 лет Советской Армии и Флота» (22.02.1948), медаль «40 лет Вооруженных Сил СССР» (18.12.1957).

Начальник инженерных войск[57]

СЕКРЕТНО

экз. №_

ВОЕННО-НАУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО

ШТАБА МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ СССР.

ГЕНЕРАЛ-ПОЛКОВНИКУ

тов. ПОКРОВСКОМУ

гор. Москва

На № 648077 от 11.7.1955 г.

В соответствии с Вашим письмом представляю краткий доклад об инженерном обеспечении боевых действий 14 Армии в начальный период Великой Отечественной войны.

Одновременно докладываю, что воспоминания составлены исключительно по памяти, без наличия фактических материалов, ввиду чего ряд вопросов освещен не достаточно полно и не исключены отдельные неточности.

ПРИЛОЖЕНИЕ: 1. Краткая характеристика инженерного обеспечения боевых действий 14 А на 12 листах по ж.р. 982 в одном экземпляре адресату, на 12 листах экземпляр второй в дело.

2. Карта 1:100000 – Положение сторон и ход боевых действий на 2-х листах (Р-35, 36, а-35, 36) только адресату. По ж.р. № 63.

НАЧАЛЬНИК ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК ОдВО

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК автограф /ЛЕЙЧИК/

отп. 2 экз. [58]

экз. № 1 – адрес

экз. № 2 – дело

17 9 55 № 980

СЕКРЕТНО

экз. №_

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

инженерного обеспечения боевых действий 14 Армии в начальный период Великой Отечественной войны.

При рассмотрении вопроса инженерного обеспечения боевых действий 14 А в начальный период войны, прежде всего, необходимо отметить особенности местности, климатические и географические условия данного операционного направления.

Основными особенностями, влиявшими на проведение боевых действий и их инженерное обеспечение, являлись:

– суровый климат Заполярья;

– горно-тундровый на крайнем севере и горно-лесистый южнее характер местности;

– отсутствие темного времени в мае-июне и светлого времени в декабре-январе месяце;

– изрезанность всей территории озерами и болотами;

– крайне ограниченная проходимость местности и отсутствие дорожной сети.

Все перечисленные факторы требовали специальной организации и подготовки войск, их боевого и материально-технического оснащения: транспортом повышенной проходимости, средствами механизации для постройки оборонительных и вспомогательных сооружений, машинами для постройки дорог и их содержания, особенно в зимних условиях, в периоды снежных заносов.

Между тем войска 14 А имели обычную организацию и все виды боевого и материального обеспечения, что, несомненно, ограничивало их боевые возможности.

1. К началу войны 14 А в своем составе имела пять дивизий и армейские части, из которых двумя дивизиями (14 и 52) прикрывалось Мурманское направление и тремя дивизиями (54, 122 и т. д.), объединенными в 41 ск, прикрывалось Кандалакшское направление. Один сп 54 сд прикрывал Кестеньгское направление (см. схему).

Против 14 А немецкое командование развернуло два горных корпуса Лапландской армии.

В составе 14 Армии имелись следующие инженерные части:

– 31 армейский инженерно-саперный батальон, численностью 950 человек;

– корпусной и дивизионные саперные батальоны численностью около 550 человек каждый.

В оперативном подчинении армии находились:

– управление оборонительного строительства с двумя военно-строительными участками;

– военно-строительный батальон, выполнявший работы Управления оборонительного строительства, численностью 1100 человек.

На вооружении инженерно-саперных частей имелось обычное инженерное вооружение: шанцевый инструмент, подрывные, электротехнические и лесопильные средства, прицепные грейдеры, легкие переправочные парки на надувных лодках А-3 и др.

Количество инженерных частей, в основном соответствовало требованиям инженерного обеспечения боевых действий войск армии.

Что же касается инженерной техники, то она в большинстве своем совершенно не отвечала требованиям механизации инженерных работ в условиях Заполярья.

Совершенно не было эффективных средств для механизации дорожных работ и содержания дорог в зимних условиях. Строительство, ремонт и содержание дорог, а также расчистка их от снежных заносов проводились исключительно вручную, что отвлекло большое количество войск на выполнение дорожных работ, не обеспечивало необходимого маневра и подвоза.

Землеройных машин для производства позиционных работ на вооружении инженерных частей не было. Вопросы необоронительного строительства по обеспечению войск жильем из-за отсутствия средств механизации решались примитивно. Боевой и хозяйственный транспорт армии обладал низкой проходимостью и мог двигаться только по дорогам.

Никакой новой современной техники в инженерных войсках к началу войны не было и в последующем не поступало.

2. Непосредственно перед войной снабжение в целом, в том числе и инженерными средствами, осуществлялось по схеме округ – дивизия.

Армейских складов, а следовательно и необходимых запасов, не было. Такое положение привело к крайне тяжелым последствиям. На складах дивизий имелось инженерное имущество в объеме, обеспечивающем только ход боевой подготовки.

Необходимых запасов взрывчатых веществ, противотанковых и противопехотных мин в Армии не было. В связи с этим, производить разрушения дорожно-мостовых объектов и минировать доступные направления, что в данных условиях местности было исключительно эффективным, в начальный период не представлялось возможным. Минно-взрывные средства из округа поступить не успели, так как вскоре на Петрозаводском направлении была перерезана Кировская железная дорога. До поступления этих средств по другим путям пришлось организовать производство суррогатного ВВ и мин на местных предприятиях, на что потребовалось значительное время в наиболее критический период войны.

3. Боевая и специальная подготовка инженерных войск была вполне удовлетворительная. Кроме выполнения обычных инженерных работ с табельными средствами, инженерные части обучались устройству дорог и колонных путей на болотах и в условиях глубокого снежного покрова. Инженерные части были обучены строительству оборонительных сооружений (дерево-земляных и из камня на цементном растворе), что в ходе войны обеспечило большую эффективность оборонительных работ на крайнем севере в безлесных районах.

4. Дислокация инженерных частей, в основном, соответствовала обеспечению необходимой боеготовности, но отсутствие средств заграждений делало усилия инженерных частей малоэффективными.

5. Оборонительные рубежи на Кандалакшском направлении строились инженерными частями с привлечением всех родов войск. Инженерные части дислоцировались в районах работ, где не только строили оборонительные сооружения, но и занимались другими видами боевой и специальной подготовки. Производство оборонительных работ на месте возглавлялось непосредственно командирами соединений, а руководство и материально-техническое обеспечение осуществлялось Командующим войсками армии через Начальника инженерных войск.

6. Состояние оборонительных рубежей к началу войны:

а) На Мурманском направлении:

В 1940 году было развернуто строительство укрепленного района, предназначенного для прикрытия подступов к Мурманску и полуострову Рыбачий из северной Финляндии (схема № 1 руб. № 1). Строительство осуществлялось управлением оборонительного строительства Л ВО, дислоцировавшимся в г. Мурманск. Несмотря на то, что для строительства было выделено достаточное количество сил и средств, строительство велось нерационально и крайне медленно.

В условиях севера можно было применить кладку сооружений из местного камня на цементном растворе, что намного бы упростило и ускорило производство работ. Вместо этого монолитный гранит дробился на щебень, сооружения строились из железобетона, что усложнило производство работ, увеличило их стоимость, а главное, не обеспечивало необходимых темпов строительства. По этим причинам к началу войны на полуострове Рыбачий, а также в районе Титовка было построено всего лишь 10–12 сооружений, которые не могли представлять никакой оборонительной системы и никакой роли практически не сыграли.

б) На Кандалакшском направлении западнее Куолоярви строился силами войск оборонительный рубеж полевого типа, состоящий из дерево-земляных, преимущественно пулеметных сооружений. Недостаток этого рубежа состоял в том, что он строился непосредственно у границы на виду у противника (схема № 1 рубеж № 1) и проходил по местности, не являвшейся естественным рубежом.

Второй оборонительный рубеж такого же типа строился в районе Кайрала, по восточному берегу озера.

Горно-лесистый характер местности, наличие сильных естественных рубежей, ограниченная проходимость местности и отсутствие разветвленной сети дорог способствовали организации устойчивой обороны на данном направлении.

Хотя оба рубежа были полевого типа и не имели долговременных сооружений, однако они обеспечили своевременное развертывание войск, позволили сдержать натиск противника с нанесением ему серьезных потерь.

7. Наступательные действия немецких войск в полосе 14 А начались на несколько дней позже общего наступления.

К этому времени характер действия врага, в основном, определился. Что же касается предварительных сведений о противнике, то в этом отношении никаких конкретных данных не было.

Первое указание о приведении войск в боевую готовность и о подготовке к боевым действиям было дано Командующим армией рано утром 22.6.1941 года.

Инженерным войскам была поставлена задача обеспечить выдвигаемые войска в предназначенные районы и минировать подступы со стороны противника. Установка минно-взрывных заграждений проводилась в небольших масштабах из-за отсутствия мин.

8. Боевая деятельность инженерных войск в начальный период войны сводилась к инженерному обеспечению боевых действий родов войск и состояла:

а) в строительстве и заграждении оборонительных рубежей;

б) в устройстве и маскировке пунктов управления;

в) в устройстве и ремонте дорог, колонных путей и мостов, имевших решающее значение для обеспечения маневра войск;

г) в устройстве жилья и хранилищ;

д) в маскировке действительных и устройстве ложных объектов, что в условиях отсутствия темного времени имело актуально значение.

На меня лично, кроме общих вопросов инженерного обеспечения, Военный Совет армии возложил организацию и руководство строительством оборонительных рубежей на Кандалакшском направлении, которому придавалось важнейшее значение.

В качестве рабочей силы было придано около 15000 заключенных с административным составом, которые до войны находились на строительстве гидроэлектростанции.

Для выполнения рекогносцировочных работ и посадки сооружений, кроме инженерных офицеров и частей, мне были подчинены заместители командиров частей и соединений от полка до корпуса включительно, из которых было создано ряд рекогносцировочных групп. Такая система обеспечила грамотный выбор и целесообразное построение оборонительных рубежей. Большой недостаток ощущался в техническом руководстве.

Управление оборонительного строительства с началом войны по непонятной причине было расформировано, а спустя два месяца сформировано вновь, уже в составе армии. Такая организационная неразбериха нанесла серьезный ущерб делу.

В течение июля и августа месяца были построены достаточно развитые оборонительные рубежи полевого типа:

а) № 3 по системе озер Верхний Верман и Нижний Верман;

б) № 4 у озера Каменное.

Рубеж № 3 сыграл решающую роль в стабилизации фронта. Именно на этом рубеже наступление противника было окончательно задержано, и на нем фронт стабилизировался до разгрома немцев на этом направлении.

Рубеж № 3 проходил по системе озер Верхний и Нижний Верман и перехватывал основные коммуникации: грунтовую и железную дорогу.

Рубеж состоял из системы траншей, на глубину главной полосы обороны; усиленной дерево-земляными сооружениями (ДЗОТ) 8-10 на 1 км. фронта. Передний край прикрывался проволочными заграждениями, противотанковыми и противопехотными минными полями.

Правый фланг рубежа упирался в труднопроходимый горно-болотистый район, а левый в озеро Толванд.

Одновременно с рубежами были построены радиальные и рокадные дороги, обеспечивавшие быстрый маневр войск к любому угрожаемому участку фронта. Совокупность этих мероприятий явилась важным фактором в обеспечении стабилизации фронта на Кандалакшском направлении.

На Мурманском направлении в начальный период войны оборонительные рубежи строились силами войск и до начала 1942 года были крайне примитивны.

В начале 1942 года было начато укрепление главной полосы обороны (руб. № 2) и строительство второго оборонительного рубежа (№ 3).

За короткий срок около 1,5–2 месяцев было построено более 200 огневых сооружений из местного камня на цементном растворе. Для кладки сооружений и выполнения наиболее сложных работ использовались инженерные части, а для вспомогательных работ – все рода войск. Одна огневая точка, выдерживавшая 1–2 прямых попадания 150 м/м снаряда, строилась одним саперным взводом за 6–7 суток.

На построенном рубеже фронт удерживался до разгрома немцев.

Этот опыт подтвердил возможность строительства достаточно мощных оборонительных рубежей в условиях Заполярья, в ограниченные сроки и доказывает всю нецелесообразность возни с железобетонными сооружениями, которые строились на этом направлении медленными темпами до войны.

9. Инженерные войска оказали большую помощь всем родам войск в организации обороны на первом этапе войны.

Особенно большие работы были проведены инженерными войсками по оборонительному и дорожно-мостовому строительству, а позднее и по устройству всех видов заграждений.

Общим недостатком в инженерном обеспечении было отсутствие необходимой техники для механизации инженерных работ в специфических условиях.

10. Количество войск (соотношение), вооружение и боевая подготовка, на мой взгляд, обеспечивали возможность удержания пограничных рубежей. Некоторые продвижение противника в полосе армии обусловлено следующими недостатками:

а) на Мурманском направлении к началу войны границу прикрывало часть сил 14 сд, которые должны были противостоять горному корпусу немцев до подхода 52 сд (позднее 10 гв. сд). Естественно, что эти силы сдержать натиск корпуса не могли, и только с подходом 52 сд, которая дислоцировалась в районе Мончегорск, удалось стабилизировать фронт, (см. схему).

б) На Кандалакшском направлении сил и средств было вполне достаточно. Против горного корпуса немцев действовал 41 ск в составе 122 сд, 54 сд и ТД.

Неуспех, на мой взгляд, объясняется неправильным построением боевого порядка 41 ск, обусловленным боязнью окружения, особенно парашютистов.

Так, например: 122 сд занимала оборону в пограничном районе западнее Куолаярви, 54 сд занимала рубеж у Кайрала в 25–30 км от 122 сд и ТД была сосредоточена в Алакуртти в 30–40 км от 54 сд.

Такое построение боевого порядка не обеспечивало взаимодействия его элементов и позволяло противнику наносить удары нашим войскам по частям.

Практически так и получилось. Вначале была окружена превосходящими силами 122 сд, которая, оставив тяжелое вооружение и транспорт, лесами отошла, а затем повторилось то же с 54 сд.

При этом помощь вторых эшелонов была, ввиду их большого удаления, несвоевременной и неэффективной.

КРАТКИЕ ВЫВОДЫ:

1. Организация, боевая и специальная подготовка войск, а также их всестороннее боевое и материально-техническое обеспечение должны соответствовать климатическим географическим и другим особенностям ТВД.

2. Снабжение войск всеми видами материального обеспечения, и в особенности боевыми, должно полностью обеспечивать ведение боевых действий войск в начальный период войны.

Схема снабжения округ – дивизия не может считаться удовлетворительной.

3. Главным оперативно тактическим требованием к оборонительным работам в своевременных условиях является мобильность их производства в ограниченные сроки, без чего эти работы теряют свое значение.

Отсюда необходимость пересмотреть удельный вес и значимость полевой и долговременной фортификации в пользу первой.

ПРИМЕЧАНИЕ: Поздней осенью 1941 г. 41 ск на Кандалакшском направлении был развернут в 19 Армию. С этого времени 14 А обороняла только Мурманское направление.

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК автограф /ЛЕЙЧИК/

________________________________________________

ЦАМО, фонд 15, опись 725588, дело 13, листы 86-98

________________________________________________

57

На листе имеются пометы: 1/ т. Платонову. Для изучения. 26.9 Автограф Покровского; 2/ Учтено. В дело. 27.9.55 Автограф Лябина.

58

На листе имеется штамп: Вх.№ 02854 «26» 9 1955 г. Военно-научное управление Генерального штаба.