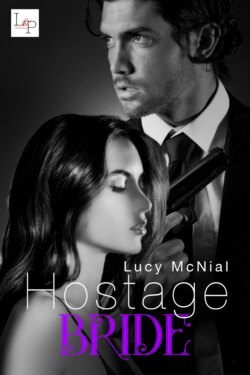

Читать книгу Hostage Bride - Lucy McNial - Страница 5

ОглавлениеKapitel 1

Valentina

Da war eine Taubheit in meinem Körper, die ich nie zuvor verspürt hatte, und dies ängstigte mich. Ich konnte nicht einmal sagen, warum. Ich war eine Drug Lord Prinzessin und mein Leben lang auf diesen Moment vorbereitet worden. Ich wusste seit meinem fünften Lebensjahr, dass ich einmal Sebastian heiraten würde. Dass ich mir den Mann, mit dem ich den Rest meines Lebens verbringen würde, nicht selber aussuchen konnte, hatte ich nie in Frage gestellt. In unseren Kreisen lief dies nun einmal so. Kinder wurden einander versprochen, um Geschäftsbeziehungen zu festigen oder um Frieden zwischen Rivalen zu sichern. Ich hatte es nicht einmal schlecht getroffen. Sebastian und ich waren Freunde seit unserer Kindheit. Er würde mich gut behandeln. Warum also fühlte ich mich so verdammt taub? Warum war da diese merkwürdige Sehnsucht in mir, wenn ich nicht einmal wusste, wonach?

Sebastians Hand legte sich über meine und drückte sanft.

„Alles in Ordnung, Tina?“, fragte er leise.

„Ja, ich ... ich denke ich ... bin einfach nur ...“

„Nervös?“, half mein Freund – nein, jetzt Ehemann – nach, als die Worte mich verließen.

„Ja. Ich denke, das ist es.“

„Wegen der – Hochzeitsnacht? – Das brauchst du nicht. Ich werde sanft mit dir sein. Ich weiß, das erste Mal ist schmerzhaft, doch ich werde es so angenehm wie möglich machen.“

„Ich weiß, Basti. Ich weiß, ich kann mich glücklich schätzen, dass ich dich habe und nicht ...“ Meine Gedanken wanderten zu meiner Cousine Manuela, die vor einem Jahr mit dem zwanzig Jahre älteren Santiago verheiratet worden war. Manuela hatte mir eine Woche nach der Hochzeit unter Tränen berichtet, wie brutal ihr Gatte ihr die Jungfräulichkeit geraubt hatte und ich wusste, dass es auch jetzt, nach einem Jahr Ehe, nicht besser geworden war. Nun, jetzt wo sie im dritten Monat schwanger war würde er es hoffentlich ein wenig sanfter angehen lassen.

Sebastian drückte meine Hand erneut.

„Du weißt, du kannst nichts für sie tun“, sagte er sanft, wissend, wohin meine Gedanken abgeschweift waren. „Und du weißt hoffentlich auch, dass ich dich niemals ...“

„Basti“, unterbrach ich ihn. „Natürlich weiß ich, dass du nicht wie dieses ... dieses Schwein bist.“

Die Limousine, die uns von der Kirche, wo die Trauung stattgefunden hatte, zum Anwesen meiner Familie brachte, schlingerte plötzlich und ich hörte Sergio, unseren Fahrer, fluchen.

„Was ist es?“, fragte Sebastian scharf.

Juan, der Bodyguard auf dem Beifahrersitz, zog seine Waffe aus dem Holster und ließ die Scheibe hinab.

„Wir haben Gesellschaft“, erklärte Sergio grimmig.

„Fuck“, fluchte Sebastian leise und zog seine eigene Waffe, mir einen besorgten Blick zu werfend. „Ich will, dass du dich in den Fußraum legst, wo du am sichersten vor Kugeln bist. Schnall dich ab! Schnell!“

Die Taubheit die ich zuvor noch gespürt hatte, wurde von einem Schwall von Adrenalin verdrängt und ich beeilte mich, Sebastians Anweisungen zu folgen. Ich hatte mich gerade in den Fußraum gequetscht, als Schüsse fielen und der Wagen erneut schlingerte. Ich hatte die Arme über den Kopf geschlungen und schluchzte leise. Nur am Rande nahm ich die Flüche der Männer, die Schüsse und das Quietschen von Reifen wahr. Ich hatte keine Ahnung wie viel Zeit verstrichen war, als es plötzlich einen lauten Knall gab und die Limousine gegen etwas krachte. Der Wagen drehte sich im Kreis, prallte gegen ein anderes Hindernis, und Glas regnete auf mich hinab. Schreie und Chaos waren um mich herum, dann stand meine Welt plötzlich auf dem Kopf und etwas traf mich hart. Alles um mich herum wurde schwarz.

Mateo

Ich fluchte leise, als der Wagen mit dem Brautpaar sich überschlug. Ich konnte nur hoffen, dass die Braut überleben würde. Eine tote Geisel würde mir wenig nutzen.

„Ich geh zuerst raus“, sagte Daniel, mein Bodyguard. „Wir wissen nicht, ob die Wichser noch leben.“

Daniel öffnete die Tür, seine Waffe schussbereit. Auf der anderen Seite kletterten Guido und Alexander aus dem SUV, ebenfalls schussbereit. Ich zog meine eigene Waffe und stieg aus dem Wagen. Wir näherten uns dem Unfallfahrzeug, wachsam, auf alles gefasst, doch niemand regte sich. Erneut kam die Sorge in mir auf, dass die Braut nicht überlebt haben würde. Nicht, weil mir etwas an ihr lag. Ich kannte die Schlampe nicht einmal. Nun, nicht persönlich jedenfalls. Doch sie war der Schlüssel zu meinen Plänen. Ohne sie, würde es viel schwerer werden. Nicht, dass es nicht machbar wäre. Zudem war meine Rache umso süßer, wenn ich die Kleine hatte.

Daniel riss an der verbeulten Tür der Limousine. Er war ein Biest von einem Mann und stark wie ein Bulle. Die Tür gab mit einem lauten Ächzen nach und das unangenehme Geräusch von Metall auf Metall drang durch die Stille. Ich war mit drei langen Schritten an seiner Seite und starrte ins Wageninnere. Da war eine Menge Blut. Der Bräutigam hing leblos in seinem Gurt. Der Fahrer hatte offensichtlich ein gebrochenes Genick und der Beifahrer hatte ein Stück Metall in seinem Brustkorb steckend. Die Braut war im Fußraum eingeklemmt und da war Blut an ihrem Hinterkopf. Mit einem Fluch streckte ich eine Hand aus und fühlte nach ihrem Puls.

„Sie lebt“, verkündete ich, erleichtert. Solange sie keine inneren Verletzungen hatte und kein Schädeltrauma, sollte sie okay sein. Unser Arzt würde sich um sie kümmern. Ich langte ins Wageninnere, zog die Braut zwischen den Sitzen hervor und hob sie auf meine Arme. Sie war so leicht wie eine Feder. Ich wusste, von Bildern die ich in der Zeitung gesehen hatte, dass Valentina Botero eine zierliche Person war. Zu zierlich für meinen Geschmack. Ich mochte meine Frauen ein wenig robuster. Was damit zusammen hing dass ich meinen Sex hart mochte. Eine Frau wie Valentina würde nicht wegstecken können was ich austeilte. Nun, ich entführte sie ja auch nicht um sie für mich zu haben. Ich würde sie wahrscheinlich einem meiner Männer überlassen. Sie war ein hübsches Ding. Ich war sicher, dass einer meiner Männer sich gern ihrer annehmen würde. Sie musste ruiniert werden. Wer sie ruinierte war nicht so wichtig.

Daniel hielt mir die Wagentür auf, als ich mit Valentina in den SUV kletterte. Nachdem ich saß, wollte ich sie neben mich setzen, doch sie regte sich plötzlich und ich hielt inne. Ihre kleine Hand krallte sich in meinen Anzug und ein Seufzer kam über ihre Lippen, als sie sich dichter an mich kuschelte, ehe sie wieder ruhig wurde. Die Wirkung die diese kurze Regung auf mich hatte, verwirrte mich. Ich war nicht nur hart geworden, sondern ein seltsames und vollkommen unerwartetes Bedürfnis, sie zu beschützen war in mir erwacht. Was zum Teufel? Sie war meine Geisel. Nicht meine Braut. Fuck! Sie war nicht einmal meine Geliebte. Sie war nicht mein Typ. Irritiert schob ich sie von meinem Schoss und sie sackte auf dem Sitz neben mir zusammen. Eine Hand unter ihrer Wange, das schwarze Haar zerzaust und mit Blut verklebt lag sie da und – lächelte – als hätte sie einen schönen Traum und läge nicht verletzt und als Geisel eines der gefährlichsten Männer Kolumbiens in meinem Wagen. Mein Schoß fühlte sich auf einmal leer an, ohne ihren zierlichen Körper. Ich war versucht, sie erneut auf meinen Schoß zu ziehen, riss mich jedoch zusammen und rief mich innerlich energisch zur Ordnung.

Sie ist nicht für dich, Idiot!

Der SUV hatte sich mittlerweile in Bewegung gesetzt und wir entfernten uns von der Unfallstelle. Ich hörte Daniel mit Luis telefonieren, einem der Männer die in den anderen beiden SUVs gefahren waren. Sie hatten sich um die anderen Autos des Konvois gekümmert und waren jetzt ebenfalls wie wir auf dem Weg zu meinem Anwesen. Die Fahrt würde gut fünf Stunden dauern. Sobald ich wusste, dass Valentina medizinisch versorgt wurde, musste ich mit meinen Männern eine Lagebesprechung abhalten. Mein Blick ging erneut zu meiner kleinen Geisel und meine Gedanken schweiften ab zu dem, was ich für sie geplant hatte. Aus mir unerklärlichen Gründen fühlte ich mich beinahe schuldig. Sie würde nicht mögen, was für sie bereit stand. Eine verwöhnte Prinzessin wie sie würde noch mehr unter der Situation leiden. Doch genau das war ja auch der Plan. Ich war normal skrupellos. Warum auf einmal diese Schuldgefühle? Wurde ich etwa weich? Ich schüttelte den Kopf. Das durfte mir nicht passieren. In meiner Welt konnte es den Tod bedeuten wenn man weich wurde. Ich regierte mit Härte und wurde respektiert und gefürchtet. Ich durfte keine Schwäche zeigen. Valentina würde leiden. Wie es vorgesehen war. Und ich würde sie einem Mann überlassen, der sie brechen würde. Entehren. Wenn wir sie zurück zu ihrer Familie schickten, dann würde von der Kleinen nicht mehr viel übrig sein. Aus mir unerklärlichen Gründen saß mir der Gedanke, ein anderer Mann würde seine Finger an sie legen, quer um Magen. WTF?

Krieg dich in den Griff, Idiot! Konzentrier dich auf das was zu tun ist!

Valentina

Als ich zu mir kam tat mir alles weh. Was war geschehen? Ich öffnete die Augen und zuerst war alles ein wenig verschwommen. Ich rieb mir die Augen, bis mein Blick klarer wurde. Auf einmal alle Schmerzen vergessend setzte ich mich schreiend auf. Wo war ich? Der Raum in dem ich mich befand war klein und karg. Nackte Wände, Betonfußboden, eine nackte Glühbirne baumelte über mir. Kein Fenster, dafür eine Metalltür mit einer Klappe. Ich lag auf einer kratzigen Matratze ohne Laken. Ein Eimer stand in der Ecke. Ansonsten – nichts! Dies war eine Zelle. Ich war eine Gefangene. Wieso war ich hier? Und wer hatte mich gefangen? Wollten sie Lösegeld? Erneut versuchte ich, mich zu erinnern was geschehen war, ehe ich offenbar das Bewusstsein verloren hatte. Ich blickte an mir hinab. Ich trug ein Hochzeitskleid. – Hochzeit! Ich hatte Sebastian geheiratet. Wir waren nach der Kirche in seinem Wagen gefahren. Schüsse. Basti hatte mir befohlen, mich in den Fußraum zu legen. Dann hatte es geknallt, der Wagen hatte sich überschlagen. Etwas hatte mich getroffen und ich musste dann das Bewusstsein verloren haben. Wer immer uns angegriffen hatte, musste mich hierher gebracht haben. Aber wieso? Und was war mit Sebastian? War er – tot? Tränen schossen mir in die Augen. Er musste wohl tot sein. Wer auch immer hinter der Attacke stand, hätte ihn sicher nicht am Leben gelassen. Nicht, wenn sie nur an mir interessiert waren. Doch es könnte auch sein, dass sie ihn ebenfalls gefangen genommen hatten, dachte ich hoffnungsvoll.

Stöhnend erhob ich mich von der verschlissenen Matratze und stand auf wackeligen Beinen. Erneut schaute ich mich um und ich entdeckte eine Kamera in der Ecke. Sie war zu hoch für mich um sie zu erreichen. Als ich mich bewegte, folgte die Kamera mir. Es war mehr als wahrscheinlich, dass mich jemand in diesem Moment beobachtete. Wut füllte meinen Brustkorb, verdrängte die Angst für den Moment.

„Was wollt ihr von mir?“, brüllte ich.

Natürlich kam keine Antwort. Ich wandte mich ab und starrte auf den Eimer in der Ecke, der offensichtlich für meine Notdurft gedacht war. Der Gedanke, dies auf einem Eimer zu machen war schlimm genug. Doch der Gedanke, es zu tun, wenn eine verdammte Kamera auf mich gerichtet war, war – ich hatte keine Worte dafür. Degradierend? Entsetzlich? Kein Wort schien stark genug um die Gefühle zu beschreiben die ich hatte, wenn ich mir vorstellte dass ich mich früher oder später so weit erniedrigen musste, um den verdammten Eimer zu nutzen. Es gab nicht einmal Toilettenpapier. – Oh mein Gott! Entsetzt wandte ich mich wieder der Kamera zu. Wurde ich noch immer beobachtet?

„Warum zeigt ihr euch nicht, ihr feigen Arschlöcher?“, rief ich. „Kommt und sagt mir ins Gesicht was ihr wollt!“

Nichts geschah.

„Hurensöhne!“, schrie ich und hob den Stinkefinger in die Kamera. „Elende Feiglinge!“

Auf ein Mal ging das Licht aus und ich stand in vollkommener Finsternis. Nur das rote Licht der Kamera gab einen schwachen roten Schein in der Ecke.

„Bastarde!“, schrie ich. „Soll mir das etwa Angst einjagen? Ihr jämmerlichen Waschlappen?“

Schrille Frauenschreie hallten entsetzlich laut durch die Zelle. Offenbar gab es neben der Kamera auch Lautsprecher. Eine Frau schrie um ihr Leben. Ich bezweifelte dass es live war. Es musste sich um eine Aufnahme handeln. Meine Entführer wollten mir Angst einjagen. Sie wollten mich brechen. Ich kannte mich ein wenig mit Folter aus, immerhin war Folter in unseren Kreisen kein Fremdwort. Auch wenn mein Dad mich von der dunklen Seite seiner Geschäfte fern hielt, so war ich nicht dumm. Ich wusste, wofür die Kellerräume auf unserem Anwesen genutzt wurden. Und ich hatte genug gelesen um zu wissen, wie Gefangene gebrochen wurden. Tatsächlicher Folter mit Zangen, Messern und anderem ging oft mentale Folter voraus. Isolation. Demütigung. Essensentzug. Schlafentzug. Laute Musik – oder wie in diesem Falle – laute Schreie. Es gab viele Wege jemanden zu brechen ohne einen Finger an die Person zu legen.

Die Schreie fuhren fort. Wie lange würden die Hurensöhne dies tun? Würde sie den Mist irgendwann abschalten? Würden sie das Licht wieder anschalten? Zumindest konnte ich die Dunkelheit nutzen, um meine Blase zu erleichtern, ohne dass man mich beobachtete. Ich hoffte, die verdammte Kamera hatte keine Nachtsicht. Ich beobachtete den roten Punkt als ich mich hin und her bewegte. Er bewegte sich nicht, also wurde ich im Moment offenbar nicht beobachtet. Vorsichtig bewegte ich mich durch die Dunkelheit, meine Hände ausgestreckt um nicht in die Wand zu rennen. Ich wusste in etwa, wo sich der Eimer befand. Mit jedem Schritt fühlte ich zuerst vorsichtig mit dem Fuß. Als ich leicht gegen etwas stieß, und ein leises, metallisches Klappern erklang, wusste ich, dass ich den Eimer gefunden hatte. Es war nicht einfach, in der Dunkelheit zu operieren, doch ich schaffte es, mich über dem verdammten Ding zu positionieren und meine Röcke zu heben. Zumindest gaben mir die Röcke ein wenig zusätzlichen Schutz vor unerwünschten Blicken. Nur für den Fall! Nachdem ich mich erfolgreich erleichtert hatte und wieder zurück zu der Matratze geschlurft war, ließ ich mich langsam nieder. Die Schreie hielten noch immer an. Ich müsste lügen, wollte ich behaupten, dass mir dies alles keine Angst einjagte. Ich war nicht dumm und ich war keine Heldin. Ich wollte nicht gefoltert oder vergewaltigt werden. Doch ich war auch kein schwaches Duckmäuschen. Ich würde alles tun um nicht zu brechen und um zu überleben. Mein Vater würde sicher nach mir suchen. Er würde kommen und mich retten. Ich musste nur durchhalten.

Als die Schreie schließlich stoppten, war ich es mir zuerst nicht einmal bewusst. Ich hatte den Lärm bewusst ignoriert und meinen Geist mit angenehmen Erinnerungen und Gedanken beschäftigt, um mich abzulenken. Das Licht ging an und meine Augen brannten von der plötzlichen Helligkeit. Die Kamera bewegte sich, bis sie auf mich gerichtet war. Wer auch immer hinter dem Bildschirm saß, beobachtete mich gerade. Ich hob den Stinkefinger und streckte die Zunge raus. – Kindisch? – Vielleicht! Doch ich wollte den Bastarden zeigen, dass sie mich nicht gebrochen hatten. Eine Weile passierte nichts, dann hörte ich gedämpfte Schritte die sich der Tür näherten. Mein Herz begann zu rasen. Ja, ich hatte die Mutige gespielt und meinen Entführern den Stinkefinger gezeigt und sie mit Schimpfworten bedacht, doch jetzt, wo jemand jeden Moment in diese Zelle kommen könnte, spürte ich Panik in mir aufsteigen. Ich bemühte mich, ruhig ein und aus zu atmen. Ich erhob mich mit weichen Knien. Es war besser, meinen Entführern auf Augenhöhe entgegen zu treten und nicht auf dem Boden vor ihnen zu kauern. Außerdem konnte ich so besser ausweichen. Vielleicht konnte ich sogar an ihnen vorbei zur Tür fliehen. Ich könnte sie hier einsperren. Ich mochte nicht viel Hoffnung haben, dass ich so viel Glück haben könnte, doch ein kleiner Funke von Hoffnung war besser als nichts. Erst wenn man alle Hoffnung aufgegeben hatte, war man wirklich am Arsch. Solange ich Hoffnung hatte, war ich nicht gebrochen.

Ein elektronisches Piepsen war zu hören, dann öffnete sich die Tür. Mit weiten Augen starrte ich auf den Mann, der im Türrahmen erschien. Ich kannte ihn. Nicht persönlich. Doch ich wusste genau wer er war und die Erkenntnis drehte mir den Magen um und schnürte mir die Kehle zu.

Mateo Moreno. Man nannte ihn den Schlächter. Er bekam den Namen für die Art, wie er seine Opfer häutete und ausweidete. Ich hatte keine Ahnung, was er mit mir wollte, doch eines war klar. Ich befand mich in großer Gefahr. Dieser Mann war absolut skrupellos.

Sein dunkler Blick bohrte sich in meinen und ich fühlte mich wie gelähmt. Mein Instinkt wollte dass ich mich unterwürfig zusammen kauerte um von dieser Bestie verschont zu werden, doch ich durfte keine Schwäche zeigen. Mutiger als ich mich fühlte, reckte ich mein Kinn und hielt seinem Blick stand, auch wenn mir vor Angst ganz übel war. Ein Funken von Interesse flackerte in seinen dunklen Augen auf. Seine Mundwinkel kräuselten sich kaum merklich, doch es entging mir nicht.

„Was willst du von mir?“, schaffte ich wie durch ein Wunder über meine Lippen zu bringen.

Anstatt zu antworten, trat er in meine Zelle und schloss die Tür hinter sich. Da war ein Kontrollpad neben der Tür, welches einen Daumenabdruck erforderte. Es gab zwei winzige Kontrolllämpchen. Solange die Tür offen gewesen war, hatte das grüne Lämpchen geleuchtet. Jetzt leuchtete das rote. Es wäre einfacher für mich gewesen, wenn es sich um ein Keypad gehandelt hätte. Dann hätte ich versuchen können, mir die Kombination zu merken die mein Entführer eingab um die Tür zu öffnen. Doch seinen Daumenabdruck konnte ich nicht fälschen. Dazu müsste ich ihn überwältigen und seine Hand benutzen um die Tür zu öffnen.

Ja, klar, Tina!, ätzte meine innere Stimme. Als wenn du den Schlächter überwältigen könntest! Träum weiter, Mädchen. Du kannst froh sein, wenn der Kerl dich nicht häutet und ausweidet.

Langsam kam Moreno auf mich zu. Der Instinkt, zurück zu weichen, war überwältigend. Doch ich konnte ohnehin nicht weit fliehen. Mit weichen Knien hielt ich meine Position.

„Valentina Botero. Ach nein – Valentina Rodrigo“, sagte er leise, als er direkt vor mir stand. Eine Hand unter mein Kinn legend, schaute er mir prüfend ins Gesicht. „Ich muss sagen, du bist nicht, was ich erwartet habe.“

Ich zitterte, und hasste mich für meine Schwäche.

„Leona“, murmelte er, als er mit der freien Hand eine Strähne aus meinem Gesicht strich.

Löwin. Er nannte mich eine Löwin. Dabei fühlte ich mich viel mehr wie eine verängstigte kleine Maus. Während Mateo Moreno eindeutig ein Raubtier war.

„Was willst du von mir?“, fragte ich erneut, doch diesmal kamen die Worte mit einem ängstlichen Quieken über meine Lippen.

„Das wirst du früh genug herausfinden, Leona.“ Der Griff um mein Kinn wurde hart und schmerzhaft und sein Blick eindringlicher, warnend. „Wenn du gebrochen genug bist, mich nicht mehr zu bekämpfen.“

Sein schmerzlicher Griff trieb mir Tränen in die Augen.

„Du wirst mich nie brechen“, fauchte ich, und wünschte, ich könnte meine eigenen Worte glauben.

„Wir werden sehen, Leona!“, erwiderte Moreno ungerührt.

Er ließ mich los und gab mir einen Stoß. Ich verfing mich in den Röcken meines Kleides und ging zu Boden. Ein Schmerzensschrei kam über meine Lippen, als ich auf dem harten Betonboden aufprallte. Moreno sah mich kalt an, als er langsam ein Messer aus seinem Gurt zog. Ich schrie auf und versuchte, von ihm weg zu krabbeln, doch er packte mich bei meinem Fußgelenk und zog mich erbarmungslos zu sich heran. Ich schrie und trat nach ihm, doch er schaffte es, sich auf mich zu setzen und meine Abwehrversuche zu ersticken, indem er die Klinge an meinen Hals setzte.

„Hör auf zu zappeln, wenn du nicht willst, dass ich dir deine hübsche Haut abziehe!“, knurrte er und ich erstarrte.

Er begann, mein Hochzeitskleid mit dem Messer von meinem Leib zu schneiden. Geschockt und verängstigt lag ich da und ließ es geschehen. Mein Mut hatte mich für den Moment verlassen. Ich machte ein paar halbherzige Versuche, meine Blöße zu verdecken, doch er schlug meine Hände grob beiseite und knurrte mich warnend an. Als ich nur noch in Unterwäsche und zerfetzten Nylons vor ihm lag, ließ er seinen Blick über meinen Körper gleiten. Mein Herz raste wie wild und mein Magen zog sich schmerzlich zusammen. Der unverhohlene Hunger in Morenos Augen machte mir Angst, gleichzeitig erfasste mich jedoch eine kribbelnde Spannung, die mich schwerer atmen ließ. Für einen irrwitzigen Moment stellte ich mir vor, wie es sich anfühlen würde, von Mateo Moreno geliebt zu werden.

Krieg dich in den Griff! Der Mann macht keine Liebe – er vergewaltigt und foltert!

Ein Schrei kam über meine Lippen als Moreno mit dem Messer meinen BH aufschnitt.

„NEIN!“, schrie ich und versuchte, ihn daran zu hindern, das gleiche mit meinem Slip anzustellen, doch ich hatte keine Chance gegen ihn. Er riss den ruinierten Slip von meinem Leib, ebenso die letzten Reste der Nylons. Jetzt war ich vollkommen nackt und den Blicken und Avancen meines Peinigers hilflos ausgeliefert. Doch entgegen meiner Erwartung, verging sich Moreno nicht an mir. Stattdessen erhob er sich und warf mir noch einen letzten kalten Blick zu, ehe er meine Zelle verließ. Ich brach in Schluchzen aus, als die Tür sich hinter ihm schloss und das rote Licht signalisierte, dass die Tür wieder elektronisch verriegelt war.

Die nächsten Tage waren die Hölle. Ein Mal am Tag bekam ich Wasser und eine Scheibe Brot. Über Stunden wurde ich mit den Schreien in der Dunkelheit gefoltert. Dann wurde kalte Luft in den Raum geblasen und ohne Kleidung und Decke fror ich jämmerlich. Ich fühlte mich schmutzig und so müde, dass ich im Stehen einschlafen könnte. Doch wenn immer ich zu schlafen versuchte, ertönte plötzlich laute Heavy Metal Musik in meiner Zelle. Ich war am Ende. Ich hatte keine Ahnung wie lange ich noch durchhalten konnte. Soweit war ich noch nicht gebrochen. Wenn immer ich spürte, dass die Kamera auf mich gerichtet war, zeigte ich den Stinkefinger. Oder ich brüllte Obszönitäten. Doch Moreno war seit seinem ersten Besuch nicht wieder aufgetaucht. Ein Mal am Tag kamen zwei Wachen. Einer brachte meine karge Mahlzeit, der anderen tauschte meinen Toiletteneimer aus.

Ich ließ meinen Blick zu der Kamera gleiten. Beobachtete der Hurensohn mich gerade? Die Kamera hatte sich eine Weile nicht mehr bewegt, obwohl ich in der kleinen Zelle auf und ab gegangen war um mich warm zu halten. Zwar wurde im Moment keine kalte Luft in den Raum geblasen, doch auch so war es ohne Kleidung nicht gerade warm in dem kargen Raum. Irgendwann wollten meine schwachen Beine mich nicht mehr tragen, und so ließ ich mich erschöpft auf der Matratze nieder.

Mein Magen grummelte. Eine Scheibe Brot und Wasser mochten mich am Leben erhalten, doch den Hunger stillte es nicht. Ich wollte heulen vor Hoffnungslosigkeit, doch ich würde Moreno nicht die Genugtuung geben, mich weinen zu sehen. Also hielt ich die Tränen zurück und konzentrierte mich stattdessen auf meinen Hass für den Bastard. Ich malte mir in allen Einzelheiten aus, was ich dem Mistkerl antun wollte, wenn ich ihn in meine Hände bekommen würde. Die sadistischen Tagträume hielten mich zumindest davon ab, zu tief in die Hoffnungslosigkeit zu versinken. Ich ließ meinen hasserfüllten Blick erneut zu der Kamera gleiten.

„Amüsierst du dich gut, du feiger Bastard? Geht dir einer ab, wenn du Frauen folterst, häh? Du widerliches Stück Scheiße! Ich hoffe du verreckst und schmorst in der Hölle wo du hingehörst du sadistisches Schwein!“

Die Kamera bewegte sich leicht und ich verspürte Genugtuung darüber dass der Mistkerl mich gehört haben musste. Ein Teil von mir hatte Angst, was der Bastard mir antun würde, wenn ich ihn so reizte, doch hier zu sitzen und zu warten, wie lange es dauerte bis ich brach war auch keine Alternative.

„Komm nur, du Mistkerl“, flüsterte ich leise. Zu leise für die Kamera. „Irgendwann werden die Karten sich wenden und dann Gnade dir Gott!“