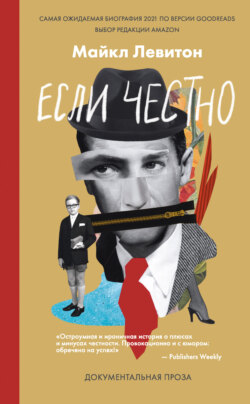

Читать книгу Если честно - Майкл Левитон - Страница 5

Часть первая

Просто быть искренним

Глава 1

Большинство людей

Вежливо – не значит уважительно

ОглавлениеКогда я был еще дошкольником, мама каждый день играла со мной в «поделись своими мыслями». Я рассказывал маме всякую всячину, она все это записывала на бумажке, а потом мы по очереди иллюстрировали получавшиеся истории. Смотря какой-нибудь фильм или даже просто телевизор, я по ходу дела постоянно бегал к маме и рассказывал ей об увиденном. Эта часть процесса мне нравилась даже больше, чем, собственно, сам телевизор. Поняв, насколько я люблю разговаривать, мама даже придумала своеобразную игру, начав брать у меня интервью. Иногда она напоминала «Что ты выберешь?»[9], а иногда «правду или действие», только без действий. Определяться со своим мнением по тому или иному вопросу, формулировать и выражать его было моей любимой игрой. К тому моменту, когда мне исполнилось четыре, маме настолько нравились мои высказывания, что она решила их записывать.

Она поставила на мой маленький пластиковый детский столик диктофон и пригласила меня говорить обо всем, что придет в голову. Сама она села неподалеку и стала слушать, робко втянув шею, с застенчивым восторгом преданного фаната, получившего возможность взять интервью у своего кумира.

– Когда я нажму кнопку, просто говори все, о чем думаешь, – сказала она.

Глядя сквозь пластиковое окошко кассеты на крутящиеся катушки, я разразился свободным потоком мыслей, обретшем форму импровизированной философской тирады, причем говорил я без запинок, без всяких «э-э-э» и «м-м-м», и только не выговаривая «р» и заменяя его на «л».

– Если у тебя есть любовь, – выдал я на одной из таких кассет, – то у тебя есть любовь для всех в миле!

Потом я некоторое время рассуждал о «песке на зубах», поскольку слышал в рекламе упоминание зубного камня. Я все говорил и говорил, пока диктофон не выключился. Улыбавшаяся до ушей, вернее, до нижних краев своих гигантских очков, мама вернулась к моему столику и крепко меня обняла. Надо сказать, мамины объятия чаще всего походили на наезд особо любвеобильного грузовика.

– Я тебя люблю, люблю-люблю-люблю! – говорила она. – И люблю все твои мысли!

Кассеты эти я называл «Говорильные записи Майкла». Мама оставляла их в магнитофоне, стоявшем на тумбочке рядом с моей кроватью, чтобы я мог слушать их на ночь, убаюкиваясь звучавшим в темной комнате собственным голосом.

Папино же пристрастие к разговорам было столь велико, что он просто не способен был участвовать в диалоге, не отвечающем некому минимальному стандарту качества и ясности. Он, к примеру, совершенно не умел общаться с маленькими детьми. В четыре года я мог лишь вместе с ним слушать музыку в его фонотеке.

Отец устраивался на маленьком и жестком сером диванчике, окруженном, подобно крепостным стенам, полками высотой до самого потолка, на которых хранились аудиозаписи. Я обычно садился на укрытый серым ковром пол или на невысокую стремянку, на которую папа вставал, чтобы доставать пластинки с самых верхних полок. Иногда я раскачивался в такт музыке или даже танцевал. Папа чаще всего включал то, что, по его мнению, должно было мне понравиться. Моей любимой была «Boris The Spider» группы The Who. Уже тогда я понимал, что когда стану старше, то смогу говорить так же, как папа, и что наше с ним времяпровождение выйдет на новый уровень.

Как-то раз мы с мамой усадили отца впервые послушать одну из «Говорильных записей Майкла»; согласившись, папа устроился рядом с мамой на здоровенном диване, едва помещавшемся в комнате. Он закинул правую ногу на волосатое колено левой и, обернувшись к телевизору, принялся поглаживать покрывавшую его округлый подбородок бороду – именно в такой позе он обыкновенно слушал музыку. Из колонок полился мой голос; мне нравилось слушать его на большой громкости. Я постоянно переводил взгляд с маминого лица на папино, жадно ловя их эмоции. Мама радовалась, улыбалась и смеялась, а отец просто слушал, чуть наморщив лоб; его большие темно-карие глаза не выражали абсолютно ничего. Когда «Говорильная запись Майкла» кончилась, оборвавшись щелчком на середине предложения, отец шевельнулся, опустил обе босые ступни на ковер и сложил руки на коленях, обхватив локти.

– Для начала, – сказал он, – зубной камень не имеет никакого отношения к песку. Это болезнь, повреждающая зубы возле десен – вот этих розовых штук, из которых они растут, – он приподнял пальцами губу, продемонстрировав мне, о чем именно шла речь. – А в остальном я практически ничего не понял.

– Ну не знаю, мне вот «Говорильные записи Майкла» нравятся, – сказала мама.

Уловив в ее словах неодобрение, отец рассердился и встал в стойку «шоколадной защиты».

– Это как злиться из-за того, что я не люблю шоколад![10] – возмутился он. – Мое к нему отношение никак не связано с твоим. Какая разница, нравится мне что-то или нет? – в такие минуты даже жесты отца приобретали раздраженный характер – он тряс головой и опускал ладони на ноги с неосознанно громкими хлопками. – Я очень рад, что тебе по душе «Говорильные записи Майкла»! Но я абсолютно ничего не могу поделать с тем, что мне они не нравятся! Человек не властен над своими предпочтениями. Я же не виноват, к примеру, что мне не нравится шоколад!

Отец все говорил и говорил о том, сколь смехотворно отношение окружающих к тому, нравится или не нравится ему шоколад, а я внимательно слушал, стиснув зубы и наморщив лоб, словно пытаясь выдавить побольше мыслей из своего мозга. Я чувствовал, как в него постепенно ложится новая и совершенно не страшная концепция: мне могла нравиться запись, которая не нравилась отцу. Нам необязательно было всегда сходиться во мнениях. Я имел право на свое мнение, и мне не требовалось на это ничье разрешение, даже разрешение родителей.

С тех пор, слушая «Говорильные записи Майкла» на ночь, я держал в уме одновременно и мнение отца, и свое собственное. Соблазн принять его точку зрения был велик, но я каждый раз вспоминал его же собственные слова о том, что мне не должно быть дела до его мнения. А я, надо сказать, любил приходить к собственным выводам – свобода такого рода была для меня милее и дороже тысячи комплиментов.

Единственная проблема заключалась в том, что мне хотелось иметь возможность радоваться, когда я кому-то нравлюсь, но при этом не огорчаться в противном случае. Разумеется, в четыре года я не мог все это толком сформулировать, но с течением времени мой внутренний мир автоматически пришел в этом отношении в состояние выгодного баланса – я все еще был способен приятно удивляться, узнав, что нравлюсь кому-то, но мне это не было необходимо.

Мне хотелось играть с отцом, но рисованием тот не интересовался, а до возраста, в котором можно было бы с ним нормально беседовать, я еще не дорос. Как-то раз на выходных, зайдя к нему в фонотеку, я обнаружил его сидящим на своем излюбленном диванчике и разглядывающим конверт одной из пластинок.

– Папа, – позвал я, – а давай поиграем?

Отец отложил конверт, прислонив его к спинке дивана, и, очевидно, стал перебирать в уме варианты игр.

– Так, ну, читать ты еще не умеешь, так что в крестословицу[11] не выйдет. Может, ты уже дорос до шахмат? – задумчиво произнес он. О неведомых шахматах я никогда не слышал, но искренне надеялся, что дорос до них.

Отец вытащил из недр гаража небольшую деревянную шахматную доску и опустил ее на серый ковер. Я с интересом наблюдал за тем, как он аккуратно расставлял фигурки в немыслимо сложном порядке.

– Это король, – пояснил отец, подняв вторую по высоте фигурку и показав на маленький крест у нее на голове. – Он может ходить на одну клеточку в любом направлении.

Он подвигал короля, показывая мне, как это делается. Я напрягся, изо всех сил пытаясь запомнить правила. Собственно, так прошло все мое детство – в постоянном натаскивании самого себя на то, чтобы пристально наблюдать за окружающими и внимательно слушать и запоминать все сказанное[12].

Не помню, сколько времени ушло у отца на то, чтобы объяснить мне правила и убедиться, что я понял принцип передвижения всех фигур, но вскоре мы уже провели первую полноценную игру. Отец быстро поймал моего короля в ловушку – куда бы я им не пошел, тот везде попадал под шах. Затем папа опрокинул моего короля пальцем и тот упал на бок, слегка покачиваясь из стороны в сторону.

– Шах и мат, – сказал он.

– Что это значит? – спросил я.

– Это значит, что я выиграл.

Наблюдая за своим все медленнее и медленнее покачивавшимся королем, я расплакался. Отец же просто спросил:

– Хочешь, сыграем еще?

Освоив шахматы, я стал приставать к отцу с просьбами поиграть каждый раз, когда тот был дома. Иногда к нам приходила мама и молча садилась читать, вязать или работать рядом, пока мы играли. Разумеется, я постоянно проигрывал. Папа каждый раз спрашивал: «Хочешь, сыграем еще?», и я неизменно отвечал: «Да».

Шахматы были моей первой соревновательной игрой. Игры с мамой в рассказы и рисование не подразумевали победителей и проигравших, так что сама концепция игр с элементом соревнования была мне незнакома. Вот мой двоюродный брат Сет – тот как раз обожал все превращать в состязание. Каждый раз, когда он предлагал побегать наперегонки по заднему двору, я спрашивал у него: «А почему обязательно наперегонки? Почему нельзя просто побегать, если тебе хочется?»

Как-то раз, когда мы сидели за столом на заднем дворе, он поставил локоть на столешницу и предложил мне раунд в армрестлинг.

– Мне будет больно, – возразил я.

– Ну и трусишка, – ответил он.

После некоторых раздумий я пришел к выводу, что страх перед раундом в армрестлинг и впрямь делает меня трусишкой. К счастью, мне было без разницы, трусишка я или нет. Мнение моего брата на этот счет меня также не волновало – главным было отвертеться от собственно армрестлинга.

– Да, – сказал я ему нейтральным, ничего не выражающим голосом. – Я трусишка.

Сет вскочил из-за стола, намереваясь найти себе другого соперника, но внезапно застыл, стоя на одной ноге. Затем он развернулся ко мне.

– Я поддамся, – предложил он.

– Что значит поддашься? – спросил я.

– Я не буду жать изо всех сил. Дам тебе выиграть.

Я вскочил на ноги.

– Правда?

– Ага, – сказал он, явно довольный тем, что первым рассказал мне о том, что такое игра в поддавки. – Когда мы с папой соревнуемся в армрестлинге, он мне поддается.

И тут меня посетила жуткая мысль о том, что папа тоже мог поддаваться, играя со мной в шахматы. Я расплакался, чем окончательно сбил Сета с толку.

В следующую субботу, сидя на полу папиной фонотеки перед шахматной доской, я спросил отца:

– А почему ты мне не поддаешься?

Тот помахал рукой в воздухе, будто отгоняя от лица невидимую муху.

– Если я начну тебе поддаваться, как ты сможешь понять, стал ты лучше играть или нет? Как сможешь понять, выиграл ли ты у меня хоть раз по-настоящему? Как вообще сможешь мне доверять? – ответил отец и тихонько рассмеялся. – Как же это дико – играть в поддавки, – пробормотал он себе под нос. – Понятия не имею, кому и зачем это вообще может быть нужно.

– Может, поддаваться вежливо? – предположил я.

Отец нахмурился.

– Вежливость – не всегда проявление уважения[13], – сказал он. – Вести себя уважительно – значит верить в способность собеседника принять правду, или по крайней мере давать ему шанс хотя бы попытаться это сделать!

Последовавший пассаж папы оказался для меня слишком сложен[14].

– Если все вокруг будут тебе поддаваться, ты не сможешь научиться проигрывать. А потом тебе попадется честный человек, и все – ты в ловушке. Ты слишком изнежен и хрупок. Тебя ведь не готовили к тому, чтобы быть храбрым и открыто принимать свои чувства и управлять ими. Тебе это было просто не нужно, ведь ты привык общаться с подхалимами и «вежливыми» людьми, которые тебе поддаются. И вот из-за этого мы окружены миллионами трусов, впадающих в истерику при малейшем столкновении с реальностью и искренне полагающих, что весь окружающий мир с какой-то стати обязан постоянно обкладывать их мягкой периной уютной лжи и лести, – отец повесил голову, явно разочарованный этим миром. – Играя с тобой, я не стану поддаваться, – сказал он, – я слишком тебя уважаю.

Я глубоко прочувствовал эти слова. Папа меня уважал. Я понял, почему уважение лучше вежливости и почему они плохо сочетаются. Мы продолжили игру, в ходе которой папа периодически молча качал головой. Мне казалось, что он думал о моем не столь удачливом двоюродном брате и о его отце, о том, что они были слишком изнежены и хрупки, чтобы по-настоящему уважать друг друга, как мы с папой.

9

В игре «Что ты выберешь?» игрокам предполагается выбрать один из двух предложенных вариантов действий и объяснить свое решение. Например: «Что ты выберешь – встречу со своими полудикими предками или с потомками через тысячу лет?» – Примеч. ред.

10

Послушав отца, можно было подумать, будто весь мир ополчился на него за его отношение к сладостям. Понятия не имею, откуда у него это пошло.

11

До сих пор не могу поверить, что отец с такими усилиями пытался придумать, во что бы поиграть с четырехлетним ребенком. Он не вспомнил даже о банальных прятках.

12

Я по сей день восхищаюсь своей великолепной памятью, способной в точности сохранять любые разговоры, и сокрушаюсь тому, что ее великолепие не распространяется решительно ни на что более.

13

Отец частенько наделял общепринятые понятия какими-то собственными смыслами и значениями.

14

По счастью, забыть его у меня не было ни малейшего шанса – мне приходилось выслушивать эти самые слова раз за разом все детство.