Читать книгу Сергей Бондарчук. Его война и мир - Ольга Палатникова - Страница 8

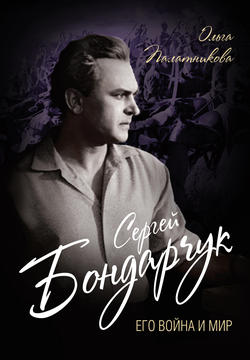

Сергей Бондарчук

Его война и мир

Нас подружил ВГИК

Самсон Самсонов,

народный артист СССР

Серёжа, знай, тебя любят и помнят

ОглавлениеЯ очень виноват перед Богом, последнее время всё каюсь…

Я совершил кучу непоправимых ошибок!

Вот с таким настроением в феврале 2001 года я готовился к своему 80-летию. Сидел в монтажной «Мосфильма», отбирал фрагменты из своих картин. Начал, разумеется, с дебюта – с «Попрыгуньи»; увидел на экране молодых, блистательных Люсю Целиковскую и Серёжу Бондарчука – и на душе полегчало.

А ведь могло случиться так, что Сергей Бондарчук и не сыграл бы в кино одну из своих выдающихся ролей – чеховского доктора Дымова. На худсовете, когда утверждали актёрские пробы, тогдашний директор «Мосфильма» И. А. Пырьев, как всегда, темпераментно выражал своё недовольство:

– Ты соображаешь, что делаешь?! Да ведь такой Дымов всех гостей перережет! Ты посмотри на это свирепое лицо! Вспомни, каков он в роли каторжника Рваное Ухо в фильме Миши Ромма «Адмирал Ушаков»!

Я робко возражал:

– Иван Александрович, в картине Михаила Ильича он очень убедителен, и это свидетельство его дарования. А я-то давно его знаю, знаю, какая это душа.

– Ты мне тут герасимовщину не разводи! – не унимался Пырьев. И не утвердил Бондарчука. – Пробовать ещё актёров, искать Дымова! – Вот такой был приговор.

Вышел я с того худсовета расстроенный, растерянный. Подошли наши классики Ромм и Юткевич:

– Ты не расстраивайся. Ясно же – Серёжа будет прекрасным Дымовым, сними с ним ещё сцену, в другой декорации.

Я снял. И опять эти тревожные для меня часы в директорском кинозале. Отсмотрели новую кинопробу Бондарчука, вспыхнул свет. Долгая пауза.

– Да… – выдохнул Пырьев. – Глаза у него… такие хоть сто лет ищи – не найдёшь. Вот в этом его сила. Ладно. Миша! – Пырьев повернулся к Ромму. – Не будем мучить юное дарование?

– Конечно, Иван, – дымит папиросой Михаил Ильич, – пусть начнёт с Бондарчуком, а там посмотрим.

Вот так Сергей и был полуутверждён.

Однако следует признать, что наш незабываемый созидатель, наш неистовый Иван Александрович Пырьев, когда в далёком 1954 году столь бурно обсуждал со мной внешний облик Сергея, был не так уж и не прав. Просвечивали в нём тогда и притягательная необузданность, и какая-то диковатая красота.

Впервые я увидел его зимой 1946 года, первой мирной голодной зимой. Во вгиковскую аудиторию, где занимались мы, режиссёры-третьекурсники объединённой актёрско-режиссёрской мастерской Сергея Аполлинариевича Герасимова, вошёл молодой человек. В сапогах, галифе и гимнастёрке без погон. Волосы в цвет воронова крыла, смуглый, кареглазый, с пылающим взглядом. Сущий цыган. Глаза у него были такие, что словами не передать. В его глазах всегда горел огонь: он то ярко пылал, то угасал, и просто сверкали зрачки. Такой выразительный взгляд меня сразил сразу. Мы быстро нашли общий язык, потому что оба постоянно рисовали. Я подошёл первым:

– Серёжа, ты что рисуешь? А я – вот взгляни – нарисовал Родольфо из «Мадам Бовари».

Я решил поставить на наших студенческих подмостках сцену из романа Флобера. А так как студенты-режиссёры должны были занимать в своих работах однокурсников-актёров, то Сергей и сыграл у меня Родольфо. Потом мы с ним сделали рисунки к инсценировке «Отверженных» Гюго, где он должен был играть героя – Жана Вальжана, а я прокурора Жовера. Правда, постановка та не состоялась, чему, наверное, Сергей в душе радовался, потому что на студенческую сцену он выходил без всякой видимой охоты.

Он по природе был очень стеснительный человек. Всю жизнь. До самой кончины. Не могу сказать, знал ли об этом ещё кто-нибудь на нашем курсе, а я знал точно. Ведь мы дружили, это была настоящая мужская дружба двух молодых людей. Герасимов по поводу нашей дружбы отпускал шуточки, мол, ходят вдвоём, смеются без конца – смешливые, как барышни. Смех у Бондарчука был особенный: он никогда не хохотал в голос, не заливался. Он смеялся тихо, как бы про себя, мне кажется, это тоже от застенчивости. Он любил подтрунивать над людьми, многие из-за этого на него обижались. Но его усмешки, ухмылки, поддразнивания – всё это было прикрытием его скромности и стеснительности. Он часто тушевался, но, благодаря огромной воле и силе таланта, умел скрыть от постороннего глаза своё замешательство и всегда представал перед окружающими как смелый, крепкий, крупный художник и человек. А в душе Серёжа был ранимый ребенок. Девчонки в институте за ним охотились. Ведь он был красив, потрясающ! Вот они перед ним и распускали крылышки, улыбались приветливо, а то и призывно. А он усердно учился, записывал все лекции Сергея Аполлинариевича.

…Та великая мастерская великого педагога Герасимова уже не повторится никогда. Тот смысл, тот принцип воспитания творческих людей не повторится…

Однажды Мастер предложил:

– Давайте Чехова ставить.

Мы наперебой выкрикиваем:

– «Три сестры»!

– «Вишневый сад»!

– Нет, друзья мои, давайте-ка инсценировать прозу. Никакой драматургии, только великая русская проза. Она и есть та почва, на которой вы взрастёте как художники.

Воспитание актёров и режиссёров на отрывках из пьес Герасимов отверг! Объяснял так:

– Берём, например, пьесу Островского, читаем: «Варвара – ремарка – сгоряча». И пошёл монолог Варвары. А вы ломаете голову – как же это «сгоряча» лучше исполнить? А проза полна подробностей! Представьте, какую можно поставить сцену из «Братьев Карамазовых», когда в зале суда над Митей встречаются Грушенька и Катерина Ивановна. Как они обе выписаны в этой сцене в романе! Как губы у Грушеньки задрожали и глаза потемнели!

«Попрыгунья».

Дымов – Сергей Бондарчук, Ольга – Людмила Целиковская

«Отелло». С Дездемоной (Ириной Скобцевой)

Мы слушали его, как заворожённые. Сергей Аполлинариевич помнил наизусть по нескольку страниц прозы. О стихах и говорить нечего, он знал – я не преувеличиваю – миллион стихов! Мог с ходу прочитать любого поэта, очень любил Николая Гумилёва, Николая Заболоцкого высоко ценил.

И вот однажды на занятиях по мастерству он заметил:

– Я давно влюблён в один рассказ Чехова, «Попрыгунья» называется. Рассказ небольшой, а за горло берёт, слёзы исторгает. Вот бы его поставить.

Все бросились читать. Много мы тогда чеховских рассказов прочитали по его указанию. Кто-то уже начал ставить «Хористку», а Мастер о своих словах не забыл. Встречаем мы его как-то на перемене:

– Хорошо бы тебе, Самсоша, поставить «Попрыгунью», а тебе, Серёжа, сыграть главную роль.

Мне эта идея запала в душу.

В 1952 году Сергей Аполлинариевич позвал Таню Лиознову и меня (оба мы тогда были безработные) поставить вместе с ним на сцене театра имени Вахтангова китайскую пьесу «Седая девушка». Это незабываемый период в моей жизни. Таня отвечала за музыкальное решение, я – за работу с актёрами. Порой Герасимов уезжал из Москвы, и мы с Таней оставались один на один с этим сложным коллективом, хотя все относились к нам дружелюбно. И в отсутствие Мастера я репетировал с прославленными вахтанговцами! Готовился к этим репетициям ночи напролёт и был ужасно счастлив, что второй акт пьесы поставил самостоятельно. Вернулся Герасимов. Смотрим репетицию. Мастер чем-то недоволен, взбежал на сцену, стал поправлять актёров. Я занервничал и выпалил:

– Сергей Аполлинариевич, поймите, сейчас прав я! Я всю ночь думал об этом!

На что Герасимов ответил:

– А я об этом думаю всю жизнь.

И я был посрамлён. Правда, потом он меня хвалил, благодарил, что я ему целый акт размял.

Спектакль имел успех. Сергей Аполлинариевич и мы принимали поздравления. Подошёл Сергей Михалков:

– Сверлите дырочки.

– Какие дырочки? – распахнула глаза моя однокурсница, будущий режиссёр «Семнадцати мгновений весны» Таня Лиознова.

– Дырочки на пиджаках, – хмыкнул Михалков. – Для значка «Лауреат Сталинской премии», уже всё известно.

Кончалась зима 1953 года. Сергей Аполлинариевич радовался:

– Вот так и должно быть. Раз! И у вас – Сталинская премия! Кто вас теперь обидит? Никто. Наоборот – вам дадут работу, и всё будет хорошо.

А Сталин вскоре упокоился и Сталинские премии вместе с ним. Но я, если и был огорчён, то не сильно – ведь я уже репетировал на сцене Театра киноактера «Попрыгунью»!

И опять всё произошло благодаря Герасимову:

– Как театральный режиссер ты ставил со мной в Вахтанговском театре, давай-ка на сцене Театра киноактера сделай спектакль по чеховской «Попрыгунье». Представь, какая может быть замечательная постановка – там столько внутреннего действия, так тонко выписана трагедия личности.

Я написал инсценировку. Сразу же объявилась актриса на главную женскую роль – уникальная, неподражаемая Лидия Петровна Сухаревская. Как проникновенно и страстно она играла! Как точно!

А Бондарчука я никак не мог уговорить, чтобы он сыграл Дымова:

– Ты что ещё выдумал? Не хочу я играть в театре! И не буду.

Я побежал жаловаться Герасимову, но Мастер не поддержал:

– Раз не хочет – не трогай его, пригласи другого актёра. А если твой спектакль ему понравится, может, передумает…

Дымова сыграл Константин Барташевич.

Премьера прошла блестяще. Аплодировало всё мосфильмовское руководство. Пошли разговоры, что надо снимать фильм. Была тогда такая практика – сначала обыграть спектакль на сцене, а потом на его основе создать фильм. Сейчас такого нет, а жаль. Я посвятил этой театральной работе года полтора, я был весь пронизан чеховским текстом. Пригласил актёров из театра Вахтангова, усадил в ложу, потом они меня поздравляли, но Целиковской тогда не было.

Она появилась уже в гримёрной «Мосфильма». Первый раз пришла промокшая – под дождь попала, попросила полотенце, вытирает голову и восклицает:

– Какая досада! Первая встреча с режиссёром – а я так неважнецки выгляжу! Никогда со мной такого конфуза не случалось!

Хохочет, заливается, как колокольчик. Признаюсь – сразила она меня своим обаянием наповал!

– Ну? – улыбнулась кокетливо. – И кто же у нас Дымов?

– А вы повернитесь налево, сразу увидите.

– Ой! Я боюсь!

– Не бойтесь, не бойтесь, Людмила Васильевна.

– Ах! Потрясающе! Ура-а! – Она захлопала в ладоши, подпрыгнула, как счастливая девочка и бросилась целовать Бондарчука, которому в этот момент приклеивали бороду.

– Как я рада! Самсон Иосифович, вы гений – выбрать на Дымова такое талантище только вы могли! Что же до меня, то вы сделали ошибку.

– Почему, Людмила Васильевна?

– Рядом с этаким гигантом я буду выглядеть дурочкой!

– Вы и должны быть дурочкой.

– Что?! – Как же она была прелестна!

Признаюсь, в начале съёмок я был зажат, ведь это была моя первая картина. Я стеснялся, но не того, что напридумывал, а тех, кого пригласил сниматься – ничего себе компания: Целиковская, Бондарчук, Дружников, Тетерин. Но стоило мне взглянуть на Серёжу, увидеть, как он мне сквозь бороду улыбается, подмигивает, прочесть в его тёплых глазах: «Порядок, Самсоша», – и я приосанивался, смущение проходило, я чувствовал, он верит в меня.

Ведь он в это время был уже Народным артистом СССР. Когда он получил это звание, в творческой Москве случился переполох. Во МХАТе все только руками разводили и приговаривали: «Господи спаси, что же это такое? Сам Сталин звание дал!» У них всего четыре Народных СССР, остальные годами ждут. В Большом театре и в Малом Народных СССР не больше пяти человек, да и подошли они к этому, когда им по 70 или по 80 стукнуло. А Бондарчуку было 32 года. Народным он стал после просмотра Сталиным фильма «Тарас Шевченко». Этот пронизанный патриотизмом фильм Сталину очень понравился, понравился и главный герой. Когда в Кремле закончился просмотр, Сталин поднялся и изрёк:

– Поистынэ народный артыст!

Вот! Сказал три слова, и тут же помчались отстукивать Указ Верховного Совета. На следующее утро Серёжа проснулся Народным артистом СССР. Для того времени это была сенсация. Хотя для самого Сергея, как мне кажется, ничего не изменилось. Не знаю, как вообще он воспринимал свои почётные звания, премии, награды… Во всяком случае, когда в 1955 году на Международном кинофестивале в Венеции наш фильм «Попрыгунья» был удостоен приза «Серебряный лев святого Марка» и получил премию итальянских журналистов, он такой наш успех принял спокойно. «Мосфильм» ликовал, на студии висели плакаты «Поздравляем!», а он в ответ на восхищённые слова только молча улыбался. Помню, поздравляю его с Ленинской премией за «Судьбу человека», волнуюсь, не увижу ли самодовольства или высокомерной позы, но в ответ – всё та же, знакомая с юности, стеснительная улыбка и дружелюбный, задушевный взгляд: «Спасибо, Самсоша». Никогда в жизни я не замечал в нём заносчивости, тщеславия, мол, я признанный во всём мире деятель. Поэтому, когда в 1986 году, на Пятом съезде Союза кинематографистов СССР Бондарчуку с трибуны прокричали: «Кинематографический генерал», – я, признаться, сник, почуял, что наступает время разнузданное и несправедливое… После того «революционного» съезда Сергей выглядел задумчиво-мрачным. Он предвидел развал Советского Союза: человек он был мудрый, очень глубоко всё чувствовал, интуиция у него была колоссальная. Мне же на том кинематографическом собрании думалось – был бы жив Сергей Аполлинариевич Герасимов, такого позора не случилось бы; не слышали бы мы этого гадкого свиста, ёрничанья, оскорбительных тирад. А ведь наши новоявленные демократы-перестройщики отлично знали, какие творческие высоты взяты Сергеем Фёдоровичем Бондарчуком, потому и торжествовали, что пришла их пора, что можно повергнуть даже его. Понятна эта оголтелость – для них-то его высоты недосягаемы.

Безусловно, роль Дымова – одна из прекрасных высот, покорённая Бондарчуком-актёром. Вспомним, например, сцену обеда из «Попрыгуньи». Дымов, Ольга, Коростылёв и Рябовский молча едят.

– Что это у вас за глупые головки Шоплена висят на стене? – нарушает тишину Рябовский.

– Эти головки Шоплена мои – с вызовом отвечает Ольга.

– Поздравляю вас, – снисходительно усмехается Рябовский. – Они украшают все купеческие гостиные.

– Спасибо, – цедит сквозь зубы Ольга и ещё сильнее раздражается.

Напряжённое молчание. Коростылёв пытается разрядить обстановку, обращается к Рябовскому, а Дымов… Дымов в растерянности: он присутствует при ссоре своей жены с её любовником! Дымов поглядывает на Коростылёва – на лице его стыд и неловкость. Когда мы обсуждали эту сцену, Сергей сказал:

– Я знаю, что играть. Я буду внутри бороться сам с собой, сдерживая не ревность, а гнев и брезгливость.

Серёжа играет гениально! Ведь в момент этой наглой стычки любовников Дымов не произносит ни слова. Мало можно вспомнить великих артистов, способных молчать на экране так, как умел Бондарчук. На его молчащие крупные планы можно смотреть бесконечно! Вся глубина чувств, все движения этой чистой души отражены в его глазах.

Одна сцена в фильме далась Серёже очень трудно. Долго мы над ней бились, много репетировали. Это эпизод, когда Дымов работает у себя в кабинете, а Ольги всё нет. Он устремляется к окну, а за окном темень, идёт снег… Дымов закуривает сигару… Вдруг её голос:

– Дымов! Ды-ымов! Ты ещё не спишь? – впорхнула, как бабочка, роскошная, очаровательная. Присела к нему. – Мой милый, ты так здоровье своё надорвёшь. Что ты делаешь? Расскажи, мне интересно.

Он смотрит недоверчиво… И дальше сцена не шла. Репетируем, репетируем – всё не то. Вдруг Серёжа выходит из декорации, устремляется ко мне и горячо шепчет в ухо:

– Поймал! Теперь пойдёт. – И возвращается обратно в кадр.

Тот же крупный план, Дымов недоверчиво смотрит на жену:

– Ты понимаешь, доктор Мудров говорит – надо лечить не болезнь, а больного!

И Бондарчук на глазах молодеет, загорается! Вот он, творческий порыв учёного, творца! Неожиданно он взглянул на Ольгу: она приникла головкой к подушечке и сладко спит, как маленькая девочка. А здесь бушует талант, происходит взлёт великого медика! А за окном метель. Он смотрит в окно, и метель то закрывает, то открывает его лицо, а он погружён взглядом в темноту ночи – подавленный царь природы, раненый человек. Я помню во время просмотра аплодисменты на этой сцене, да и не только на этой – как Бондарчук «выдаст» крупный план, так аплодисменты.

Я снял много фильмов, и, как говорят, неплохих, (из моих картин Сергей Фёдорович больше всех ценил «Оптимистическую трагедию»), но именно «Попрыгунья» живёт со мною рядом как живое существо. Я просыпаюсь среди ночи оттого, что увидел какой-то эпизод, услышал голоса, реплики. Вот передо мной Дымов-Бондарчук. Вот он вбегает в кадр во фраке, в белом жабо, просветлённый, радостный:

– Ольга Ивановна у себя?

– Да, – приседает горничная, – у неё гости.

В гостиной поют итальянский романс, а Дымов, никого не замечая, едва переводя дыхание, бежит к ней в будуар. Присел у стеночки на краешек стула, потирает коленки, глаза сверкают, горят в полумраке, как две фары:

– А я сейчас диссертацию защитил.

Она смотрится в зеркало и как о чём-то постороннем:

– Защитил?

– Ого! И знаешь, может быть приват-доцентура! Этим пахнет!

Он весь – как мальчик, получивший «отлично» за три года старательного учения. Она поправляет причёску и равнодушно отвечает:

– Я не знаю, что такое приват-доцентура, Дымов, но я рада за тебя. – Поднимается, отбрасывает шлейф платья, напускает на лицо трагический вид и гордо удаляется, прикрыв за собой дверь.

И вот за то, что происходит дальше, за следующий фрагмент в Серёжином исполнении можно всё отдать!

Только что Осип Степаныч Дымов был похож на счастливого, празднующего победу юношу. (Я перед съёмкой этой сцены попросил гримёра сделать так, чтоб Сергей Фёдорович выглядел как мальчишка.) И вот стоит он один-одинёшенек, побледневший, нокаутированный. Неожиданно переводит взгляд на зеркало, видит себя, облачённого во фрак и жабо, и, устыдившись, опускает глаза, цепенея от душевного страдания, мысленно кляня себя за нелепые фрак и жабо, и страшится еще раз взглянуть в зеркало, потому что знает: сейчас он увидит не светило медицины, а униженного, жалкого докторишку. Как пронзительно отображена вся эта гамма переживаний! Какой редкостный актёрский талант и какая личностная, человеческая щедрость! Никому не видимые затраты Бондарчука стоят золота, потому что, когда он смотрит на себя в зеркало и видит своё унижение, может быть сам Сергей, он лично, пережил какие-то мучительные для себя минуты – ведь он артист великий, и он не просто играл – он жил.

И вот наступает кульминационный момент в развитии этого потрясающего чеховского образа. Зазвучала «Элегия», Дымов выходит на середину гостиной. Музыка смолкает. И в наступившей тишине он говорит одну-единственную фразу.

Итак, весь салон попрыгуньи смотрит на Дымова.

– Господа, – в его глазах заблестели слезы, – пожалуйте закусить.

Когда я смотрю этот фрагмент, меня прямо холод охватывает и от этих мужских слёз, и от этого неповторимого трагизма, которым отличалось поразительное артистическое дарование Бондарчука: «Господа… пожалуйте закусить» – никто и никогда так не сыграет!

Я так подробно рассказываю о нашей работе над фильмом «Попрыгунья», потому что снимал друга своей юности в первый и в последний раз. Конечно, мы часто встречались, всегда по-родственному. А после смерти Серёжи я ещё ближе сдружился с его женой Ириной Константиновной Скобцевой и очень благодарен ей за душевное, доброе расположение ко мне.

Ныне на Тверской улице, на доме номер 9 – доме, где он жил, висит мемориальная доска. Подойдите к ней, поклонитесь Бондарчуку. Я порой останавливаюсь у этой доски и мысленно говорю ему:

– Серёжа, прости, если что-то не так, и знай, что тебя любят и помнят, а я тебя люблю бесконечно. До свидания, милый…

А если вы окажетесь на Новодевичьем кладбище, найдите памятник Сергею Фёдоровичу Бондарчуку – на постаменте из тёмного, отливающего серебром лабрадора белая мраморная глыба, в которой высечен его портрет. С таким человеческим выражением на лице, с такой живой улыбкой, что просто оторопь берёт.

Хорошо помню тот скорбный, но солнечный не по-осеннему день в конце октября 1994 года. Блестяще тогда сказал на траурной панихиде Никита Михалков:

– Посмотри, как играет солнечный луч на твоём лице, и ты улыбаешься нам!

Я в тот горестный час в прощальном слове сравнил его с персонажем из пушкинского рассказа «Выстрел». Я говорил, что, как и тот герой, Сергей Бондарчук нередко стоял перед дулом пистолета; смерть смотрела ему в лицо, а он наслаждался вкусом сладких черешен и выплёвывал косточки!

Никогда не забуду, как он читал стихотворение Пушкина «Пророк». Я слышал его в живом Серёжином исполнении раз пять. А теперь частенько ставлю кассету, вслушиваюсь в его возвышенные интонации и думаю: а ведь эти великие строки можно отнести и к выдающемуся русскому артисту и режиссёру Сергею Фёдоровичу Бондарчуку:

Восстань, пророк, и виждь, и внемли,

Исполнись волею моей,

И, обходя моря и земли,

Глаголом жги сердца людей.