Читать книгу Святослав Рерих. Жизнь и творчество - П. Ф. Беликов - Страница 4

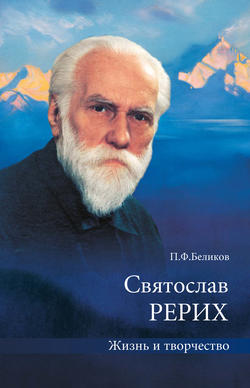

Святослав Рерих

Жизнь и творчество

Глава II

Оглавление[Поездка семьи Н. К. Рериха в Финляндию в 1907 г. – 1916–1918 гг. Жизнь в Сортавале. – Завещание Н. К. Рериха. – Новая государственная граница с Финляндией. – Остров Тулола. – Первые портреты. – Единение с природой Карелии. Самодисциплина и самоуглубление. – Повесть Н. К. Рериха «Пламя». – Планирование Рерихами поездки в Индию. – Позиция Е. И. Рерих в отношении религии. – 1918–1919 гг. Выставки картин Н. К. Рериха в Скандинавских странах. – «Легенды» о гибели Н. К. Рериха. – 1919–1920 гг. Лондон. – Встреча с Рабиндранатом Тагором. – Продолжение образования Ю. Н. и С. Н. Рерихов. – Знакомство с В. А. Шибаевым. – Художественная, научная и просветительская деятельность Н. К. Рериха в США. – Обучение Ю. Н. и С. Н. Рерихов в США. – Работа С. Н. Рериха над театральными постановками. – Многоплановость интересов С. Н. Рериха. – Развитие организаторских способностей С. Н. Рериха. – Поездка семьи Рерихов в Европу.]

Первую, длительную поездку по Финляндии и Карелии Рерихи совершили в 1907 году. Лето этого года они проводили на даче под Выборгом. Святославу было тогда лишь три года, и знал он о подробностях этого посещения Финляндии больше по позднейшим рассказам родителей. Ранней весной, положившись на местного финна-возницу, Николай Константинович и Елена Ивановна поехали санным путем через большое озеро ознакомиться с рекомендованным им местом и домом. Тронутый весенним солнцем лед на середине глубокого озера стал ломаться, и лишь в бешеном беге шустрая финская лошадка, погружаясь в воду и выкарабкиваясь из-под ледяных обломков, галопом вытянула их на берег, где собравшаяся толпа накинулась на безответственного возницу, знавшего, что уже несколько дней по озеру движение было закрыто. Среди семейных воспоминаний о пережитых опасностях сохранился и этот случай, описанный Николаем Константиновичем в очерке «Еще гибель»[43].

Николай Константинович и Елена Ивановна объездили в 1907 году южную часть Финляндии до ее западных морских границ, плавали по шхерам Ботнического залива, побывали на известных финских водопадах, озерах, каналах. Многие места тогда запомнились им своей неповторимой красотой. В очерке «Древнейшие финские храмы» Николай Константинович писал: «В горах бесконечных, в озерах неожиданных, в валунах мохнатых, в порогах каменистых живет прекрасная северная сказка»[44].

Очарование этой сказки встретило юных Юрия и Святослава, когда декабрьским днем 1916 г. поезд доставил их на северную окраину Ладоги. Сортавала (тогда Сердоболь) – чистенький и уютный городок, разделенный на две части рекой. С восточной стороны его омывают ладожские воды, скованные зимой льдом и укутанные белым покрывалом сверкающего под солнечными лучами снега. Повсюду видны разбросанные прибрежные острова с причудливыми выходами гранитных скал и каким-то чудом угнездившимися на них темно-зелеными елями-великанами. Между островами открывается необъятная даль, незаметно переходящая у горизонта от белоснежной равнины к лазоревому небосводу.

На первое время Рерихи остановились в пустовавшей зимой гостинице. Сортавала по административному делению относилась к Великому княжеству Финляндскому, входившему в состав Российской империи. Город граничил с русской территорией Карелии, имел железнодорожное и пароходное сообщение с Петербургом и теснее всего был связан именно с тогдашней русской столицей. В городе проживало много русских, русским языком владела вся местная интеллигенция, некоторые преподаватели здешнего лицея и учительской семинарии были выпускниками петербургских высших учебных заведений, так что языкового барьера здесь не ощущалось, и для Юрия и Святослава без затруднений удалось найти опытных педагогов, которые смогли продолжить их образование в объеме гимназического курса.

К весне Рерихи решили выехать за город. В течение зимы Юрий и Святослав хорошо изучили в лыжных походах окрестности Сортавалы. Побывали они на ближайших ладожских островках, исследовали извилистое побережье со множеством проливов. Особенно живописным, с широким видом на открытое озеро оказался берег к югу от Сортавалы у бухты Юхинлахти, что в переводе с финского означало «Бухта единения».

Здесь невдалеке от озера стоял уютный дом, окруженный плотной оградой из колючего шиповника. Принадлежал он ректору семинарии Реландеру. Владелец оставался на лето в Сортавале и охотно сдал этот дом в аренду Рерихам.

Здоровье Николая Константиновича в продолжение всего 1917 года отличалось неустойчивостью и резко менялось то в ту, то в другую сторону, так что врачи намекали даже на возможность рокового исхода при внезапных и острых приступах ползучей пневмонии. Хотя размеренная, спокойная жизнь вдали от большого города и чистый воздух Карелии постепенно оказывали целебное действие, все-таки на всякий случай Николай Константинович счел нужным составить завещание, в котором, среди прочего, было записано: «Все, чем владею, все, что имею получить, завещаю жене моей Елене Ивановне Рерих. Тогда, когда она найдет нужным, она оставит в равноценных частях нашим сыновьям Юрию и Святославу. Пусть живут дружно и согласно и трудятся на пользу Родины»[45].

Родина, неотъемлемая причастность к ней, судьбы ее народов – это то, что никогда не забывалось Николаем Константиновичем и Еленой Ивановной, что служило им ориентиром в самых трудных жизненных обстоятельствах и верность чему они завещали своим сыновьям.

Весь 1917 год и в начале 1918 года Рерих в меру своих сил поддерживал сношения с Петроградом и, когда позволяло здоровье, на короткое время выезжал туда по делам. Многие сотрудники по Школе Общества Поощрения художеств, знакомые и друзья навещали Рерихов в Сортавале. Не прекращалась также интенсивная переписка. Положение в корне изменилось с мая 1918 года, когда в Финляндии, при участии германских вооруженных сил, был установлен реакционный режим, порвавший дипломатические отношения с Советской Россией. Именно вследствие этого семья Рериха неожиданно оказалась отрезанной от дома новой государственной границей. Настроение в самой Финляндии складывалось не особенно благоприятно для русского населения. В пограничных районах стали насаждаться шовинистические и антисоветские настроения. Ходили слухи о возможности выселения всех русских. Николай Константинович писал известному финскому художнику А. Галлену-Каллеле, с которым подружился еще в 1907 году: «…Вот, пожалуйста: известная личность, известное имя и общественное положение и высылка только по причине национальности. Такого не случалось никогда ни в одной стране. Когда мне сообщили эту новость, я засмеялся. Но только что я получил письмо от одного человека, которому доверяю. Этот человек советует мне запастись рекомендательными письмами. Я сразу же подумал о тебе. Твое имя нам поможет»[46].

Осень 1917 г. и зиму 1918 г. Рерихи провели в Сортавале, чтобы Юрий и Святослав могли продолжать учебу, а к весне семья перебралась на остров Тулолансаари, где и оставалась до осени 1918 года.

Тулолансаари – малонаселенный островок – был отделен от Сортавальского побережья широким проливом. Часть острова использовалась под покосы и выгоны, часть была покрыта лесом, а в северной его части велись разработки гранита, который шел в Петербург на строительство и памятники. Невдалеке от этих каменоломен, на возвышенном месте стоял обширный, крепко сколоченный дом, построенный русским выборгским купцом Бариновым. В нем Рерихи и поселились.

Святославу Николаевичу было 12 лет, когда он попал в Карелию, и 15, когда вся семья покинула ее. Однако по развитию он много опережал свой возраст. Способность быстро все схватывать в значительной мере стимулировалась еще и тем, что рос он вместе с братом, который был двумя годами старше его. Многие занятия Юрий и Святослав проводили вместе, совместно изучали иностранные языки, совместно читали и обсуждали прочитанное, на равных началах распределялся и их домашний режим. В Карелии родители уже не считались с возрастной разницей сыновей, и она сошла на нет.

Святослав Николаевич с детства отличался замечательной памятью. По прошествии более пятидесяти лет он отлично помнил многие обстоятельства своей карельской юности, людей, с которыми приходилось там встречаться.,. места, которые там посещались. Так, в 1975 году он писал: «Из Uhinlahti часто ездили по шхерам, особенно нравился Николаю Константиновичу Karne Saari[47], и он там писал несколько этюдов и воспользовался скалами для картины „Столпник“. Вы правы, на Tulola[48] дом стоял на возвышении, на северо-западной стороне острова, недалеко от пристани. ‹…› На север от острова были причудливые заливы Kirjava lahti, куда мы ездили на катерах. Остров был полон дичи. Тетерева, вальдшнепы, трудно представить себе такое изобилие всякой птицы. Сам дом был большой, с мезонином, деревянный, с большими комнатами, меня особенно поражали доски полов – совсем невиданной ширины. Ездили на Валаам, посещали скиты на островах, особенно меня поразили схимники. Раз в год они собирались в подземном храме у раки преподобных Сергия и Г… ермана для службы.

На юг от Сердоболя, по дороге в Uhinlahti было Валаамское подворье, около ореха, посколько помню, звали Hy… mpola. Николай Константинович писал много этюдов»[49].

В Карелии Святослав Николаевич получил возможность больше находиться при отце и наблюдать его рабочие методы. Николай Константинович приучал сына к составлению красок, наглядно раскрывал секреты их особого «звучания» на полотне, давал уроки рисунка, композиции. Студия большого мастера кисти и опытного педагога послужила первой профессиональной школой молодому таланту. Сразу же была подмечена склонность Святослава к портрету. Именно здесь, всего тринадцати лет от роду он создал два портрета отца в угле и один маслом на деревянной доске. Любопытно отметить, что к карельскому периоду относятся и многие работы красками по дереву самого Николая Константиновича. Возможно, что это было вызвано недостатком холста в военное время. Тем более это характеризует творческий потенциал Рериха, находивший себе выход в любых условиях.

Один из учеников Рериха по Школе Общества Поощрения художеств в своих воспоминаниях писал: «Его метод преподавания был предельно прост: определял тему и формат эскиза, рассказывал в нескольких словах, какие фигуры и как следует расположить[50], добавляя при этом, что так сделал бы он сам, но каждый может делать так, как ему больше нравится. На изготовление эскиза давал неделю времени. При просмотре все эскизы развешивались на стене, и каждый из них он подвергал основательному разбору»[51].

Верный своим взглядам на свободное выявление индивидуальных творческих особенностей каждого ученика, Николай Константинович был очень чуток и в отношении своего сына. Он внимательно следил, чтобы тот не увлекся слепым подражательством, и, наряду с изобразительным искусством, усердно поощрял другие интересы мальчика, открывая перед ним широкие возможности для развития всех его увлечений и способностей.

По сравнению с Карелией прежние выезды из города на несколько месяцев в летние каникулы оказались для Юрия и Святослава хотя и очень поучительными, но лишь подготовительными классами к настоящему постижению Матери-Природы. С природой нужно сжиться, чтобы навсегда впитать в себя ее ритмы, войти в круговорот ее чудесных превращений, познать глубину ее таинств и сродниться с нею. Нужны годы для того, чтобы почувствовать гармонию в бесконечном разнообразии природы, найти в ней свое место, свое, завоеванное в трудах право – отражать в человеческом «я» великий смысл необъятного Бытия. И все это необходимо сделать смолоду, ибо с годами притупляется острота восприятия, и ощущение общности человека со всем живым может потеряться или, даже, вообще не возникнуть. Святослав Николаевич навсегда проникся к Карелии благодарностью за то, что она помогла ему развить необходимое для каждого подлинного творца чувство единства со всем Сущим.

Запомнилась ему Карелия еще и потому, что под ее небосводом, среди ее суровых гранитов и необъятных водных горизонтов он подошел к важнейшему порогу жизни, за которым совокупность усвоенных знаний и заговоривших в полный голос чувств складывается в определенное мировоззрение, которое начинает оказывать решающее влияние на поведение и творческие устремления человека.

Елена Ивановна и Николай Константинович, вводя сыновей в сложный мир идей, оберегали Юрия и Святослава от подчинения мертвым догматическим концепциям, сковывающим свободное восприятие действительности. Цельное и вместе с тем лишенное каких-либо предубеждений мировоззрение родителей органично передавалось сыновьям в ежедневных занятиях тесного семейного круга, который в силу сложившихся обстоятельств замкнулся в самом себе. Временная изоляция от внешнего мира подчас приводит и к отрицательным последствиям, однако для Юрия и Святослава она сослужила хорошую службу. До того, как вступить в мир взрослых, насыщенный отвлекающей суетой и противоречиями, они усвоили не только широкие философские взгляды родителей, но и их дисциплинированный образ жизни. Причем эта дисциплина покоилась не на подчинении раз и навсегда установленным нормам, а свободно вытекала из внутренних убеждений, связующих в единый последовательный ряд сознание и поступок.

Такая последовательность достигается в систематической работе над самим собой, в приобретении навыков «ухода в себя». Лишь в моменты беспристрастного предстояния перед самим собой человек становится судьей своих дел и помышлений и, одновременно, главным свидетелем, от показаний которого зависит справедливость вынесенного себе же приговора. Не терять самого себя в бурном потоке жизни, спрашивать с самого себя по всей строгости способен только тот, кто не боится оставаться с самим собой наедине, кто умеет в самом себе черпать силы для самопризнаний и исправлений своих ошибок.

Величественная и суровая природа Карелии много способствовала развитию ничем не заменимого в творческом процессе самоуглубления. Без умения сосредоточиваться творческая работоспособность легко уязвима со стороны разных привходящих обстоятельств. Когда Николая Константиновича как-то спросили о лучших условиях для работы, он ответил: «Неплохо на пароходике через Неву; нехудо в трамвае или поезде. Движение дает даже какой-то ритм»[52]. Подчинять внешнюю обстановку творческому процессу, а не наоборот – трудная наука. Юрий и Святослав усвоили ее в тесном общении с родителями, и с юных лет у них не было пустой «выжидательной» траты времени, в каких бы условиях они ни оказывались. Внутренняя собранность, сосредоточенность, обостряющая внимание и укрепляющая работоспособность, совершенно естественно передались от родителей младшему поколению Рерихов.

Для самого Николая Константиновича карельское уединение, несмотря на болезнь и вынужденное сидение на месте, проходило в накоплении новых сил и в интенсивной подготовке к предстоящим жизненным сражениям. По своей натуре он был воином и нимало не собирался оградить себя броней отшельничества. Также и своих сыновей он хотел видеть борцами, сражающимися за лучшее будущее человечества, а не «нищими духом» смиренниками. Родительским напутствием звучат строки из стихотворения Николая Константиновича, написанного им в Карелии:

Не беги от волны, милый мальчик.

Побежишь – разобьет, опрокинет.

Но к волне обернись, наклонися

И прими ее твердой душою[53].

На острове Тулолансаари Н. К. Рерих создал аллегорическую повесть «Пламя»[54], во многом построенную на автобиографическом материале. В повести нашли отражение некоторые заветные мечты автора, яркие особенности его творческого кредо, подводилась какая-то черта под прожитым и намечались перспективы на будущее. В работе над повестью использовались дневниковые заметки с оценками конкретных событий и людей. Обсуждая все это в семейном кругу, Николай Константинович делился с сыновьями нажитым опытом, приобщал их к своим планам на отдаленное будущее и к первоочередным задачам.

43

Еще гибель / Рерих Н. К. Листы дневника. Т. II. М., 2000. С. 272.

44

Древнейшие финские храмы / Рерих Н. К. Собр. соч. М.: Изд-во И. Д. Сытина, 1914. С. 154.

45

Завещание Н. К. Рериха. Отдел рукописей ГТГ. Архив Н. К. Рериха. Ф. 44, д. 472.

46

Письмо Н. К. Рериха А. Галлену-Каллеле от 29 августа 1918 г. Архив Музея А. Галлена-Каллелы (Финляндия).

47

Saari – в переводе с финского «остров». (Прим. – П. Б.)

48

Tulola (Тулола) – местное сокращенное название о. Тулолансаари. (Прим. – П. Б.)

49

Письмо С. Н. Рериха П. Ф. Беликову от 21 августа 1974 г. / Сб.: Непрерывное Восхождение. Т. I. С. 181.

50

Н. К. Рерих вел класс композиции. (Прим. – П. Б.)

51

Vahtra Jaan. Valitud to… o… d. Tallinn: Eesti Riiklik Kirjastus, 1961. Lh. 124. (Перевод с эст. яз. – П. Б.)

52

Дювернуа Ж. Рерих. Фрагменты биографии / Сб.: Держава Рериха. М.: Изобразительное искусство, 1994. С. 144.

53

Цветы Мории / Рерих Н. К. Цветы Мории. Путь Благословения. Сердце Азии. С. 41.

54

Пламя / Рерих Н. К. Пути Благословения. New York-Paris-Riga-Harbin: Алатас, 1924.