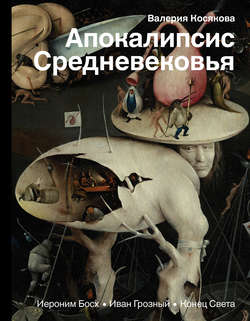

Читать книгу Апокалипсис Средневековья. Иероним Босх, Иван Грозный, Конец Света - Валерия Косякова - Страница 7

Глава 1

Апокалипсис навсегда

Как устроено Откровение Иоанна Богослова

ОглавлениеТекст Откровения имеет ярко выраженную структуру: вступление (гл. 1:1-20), 7 посланий (гл. 2–3), основной корпус видений (гл. 4-21:9) и заключение (гл. 21.10–22). При этом деление может быть сужено до вступления, повествующего о пребывании Иоанна в ссылке, его вознесения ангелом «в духе» и посланий церквам. Затем следует основная часть, в которой Иоанн становится «тайнозрителем» последних времен и Страшного суда. В финальной части Иоанну даётся откровение о Новом Иерусалиме, повеление зафиксировать истинность Откровения и предчувствие скорого прихода судьбоносного дня.

Повествование в Откровении ведётся от первого лица – от Иоанна, засвидетельствовавшего богоданное ему послание. Пребывая в особом экстатическом состоянии (в духе), Иоанн услышал громкий трубный голос, сказавший ему: «Я есмь Альфа и Омега, Первый и Последний» (1:10). Обернувшись, Иоанн увидел семь светильников, посреди которых стоял подобный Сыну Человеческому: «облеченный в подир и по персям опоясанный золотым поясом: глава Его и волосы белы, как белая волна, как снег; и очи Его, как пламень огненный; и ноги Его подобны халколивану (драгоценному камню), как раскаленные в печи, и голос Его, как шум вод многих. Он держал в деснице Своей семь звезд, и из уст Его выходил острый с обеих сторон меч; и лице Его, как солнце, сияющее в силе своей» (1:13–16).

Этот фрагмент стал частью устойчивой иконографии, представленной как в восточной (православной), так и в западной (католической) традициях. Сын Человеческий с обоюдоострым мечом изображается беловласым и грозным. Его специфическая репрезентация отсылает к идее неизобразимого Бога-отца. В менее догматически строгих визуализациях можно встретить образ Ветхого денми[3]. Композиция и структура иконы подчинена достаточно строгим канонам, связанным с чином сакрального сюжета, но на фресках и книжной миниатюре, не освящавшихся как иконы, художник мог позволить себе определённую вольность, отвечавшую его задачам.

Рис. 2. Миниатюра визуализирует сразу несколько стихов первых трех глав: нижний регистр вводит нас в историю ссыльного Иоанна (подчерпнутую из жития), лодочник в красном вздыбленном капюшоне – демонический надзиратель, доставивший апостола на Патмос, где тайновидец (изображённый молодым) получает от Ангела Откровение в виде свитка. В центре среди семи подсвечников коленопреклоненный Иоанн предстаёт перед Сыном Человеческим, держащим в руке книгу жизни и с обоюдоострым мечом в устах. Из храмов с характерными готические шпилями и витражными окнами вылетают ангелы в белых облачениях – знак послания семи церквам. Нидерланды, XV в. Paris. Bibliothèque nationale de France. Néerl. 3, fol. 2r.

Припав к ногам Сына Человеческого, Иоанн убеждается в необходимости записать Откровение. В знак семи подсвечников, следуют семь посланий церквам, имеющих литургическое значение (см. рис. 2).

На этом вводная часть заканчивается и начинается центральная часть Откровения: очутившись «в духе», Иоанн увидел престол, над которым простиралась радуга, на нём же – Сидящий, вокруг Него двадцать четыре старца в белых одеждах с золотыми венцами. «И от престола исходили молнии и громы и гласи, и семь светильников огненных горели перед престолом, которые суть семь духов Божиих; и перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу; и посреди престола и вокруг престола четверо животных, исполненных очей спереди и сзади. И первое животное было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное имело лице, как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему. И каждое из четырех животных имело no шести крыл вокруг, а внутри они исполнены очей; и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и грядет» (4:5–9).

Рис. 3. Красочные соборы с легко распознаваемыми колокольнями, крышей, выложенной каменной черепицей, с розами над готическими порталами и ангелами в белых облачениях посреди дверей – все эти детали кодируют образ послания семи церквам. Франция, конец XIII в. Paris. Bibliothèque nationale de France. Lat. 14410, fol. 3v.

Иоанн узрел книгу за семью печатями, но никто не мог открыть её, что повергло тайновидца в горесть, однако один из старцев утешил его, указав на Агнца (образ Иисуса Христа и его жертвы), способного открыть книгу: «И я взглянул, и вот, посреди престола и четырех животных и посреди старцев стоял Агнец как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божиих, посланных во всю землю» (5:6).

Рис. 4. Миниатюра из английского Апокалипсиса XIII в., так называемого «Тринити» демонстрирует Иоанна (слева), созерцающего Откровение. В центре – Господь, окружённый радугой цвета смарагда (изумруда) восседает на престоле, ступни его ног покоятся на мировой сфере с надписями на латыни: «Азия, Африка, Европа», ниже – стеклянное море. Слева и справа – персонификации молний, гласов и грома. В Его руках запечатанная книга (liber signatus) и жезл праведности (virga iusticie) – образы власти (все атрибуты подписаны). Окружают радужную мандорлу Четыре живых существа, а по периметру – 24 старца на лавках с арфами и кубками. Меж них горят семь подсвечников. Великобритания, ок. 1250 г. Cambridge. Trinity College Library. R. 16.2, fol. 4r.

Рис. 5. Иоанн видит Агнца с семью очами и семью рогами, раскрывающего книгу за семью печатями (Откр. 4–5). Центральная композиция окружена Четырьмя живыми существами и музицирующими старцами, падающими ниц. Франция, конец XIII в. Paris. Bibliothèque nationale de France. Lat. 14410, fol. 7v.

Рис. 6. Посреди семи подсвечников на престоле сидит Сын Человеческий, подле него Агнец (золотые нимбы с вписанным внутрь крестом указывают, что оба есть Христос). Слева изображён один из старцев, объясняющий экзальтированному Иоанну, что Агнцу дана сила открыть Книгу за семью печатями (Откр. 5). Четыре живых существа, славящих Его, начиная с II в. н. э. трактовались как персонификация апостолов. Нидерланды, конец XV в. Paris. Bibliothèque nationale de France. Need. 3, fol. 6r.

Агнец начинает снимать печати с книги, и после снятия каждой из первых четырёх печатей тетраморфы восклицают Иоанну – «иди и смотри», знаменуя поочерёдное появление апокалиптических всадников. Сняв первую печать, Агнец выпускает всадника с луком на белом коне. Сняв вторую печать появляется другой конь, рыжий; и сидящему на нём дано взять мир с земли, чтобы люди убивали друг друга; и дан ему был большой меч. За снятием третьей печати следует конь вороной, и на нём всадник, имеющий меру в руке своей. Сняв четвертую печать появился конь бледный, и на нём всадник, которому имя «смерть»; и ад следовал за ним; и дана ему власть над четвёртою частью земли – умерщвлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными. Снятие пятой печати обнаруживает под жертвенником души убиенных за слово Божие и за свидетельство, которое они имели (6:2–9).

Рис. 7. Миниатюра изображает Агнца на престоле, снимающего печати и выпускающего всадников – специфическое воинство Господне: на белом коне – увенчанный королевской короной наездник с луком, а на рыжем (красном) – скачет воин, разящий мечом. Справа Иоанн фиксирует Откровение. Франция, конец XIII в. Paris. Bibliothèque nationale de France. FR. 13096, fol. 16r.

Явление апокалиптической рати – самый, пожалуй, распространённый эпизод Откровения. Европейское Средневековье создало множество страшных, необыкновенных, пронзительных трактовок и изображений всадников, кочующих со страниц рукописей и фресок в искусство последующих веков вплоть до наших дней. Символика апокалиптических воителей по-прежнему остается загадкой, всё сильнее интригующей воображение. О чём свидетельствуют их цвета, их атрибуты, каково их предназначение?

Первый всадник появляется на белом коне, белый цвет обладал в Средневековье положительной семантикой: белы одежды праведников и ризы ангелов. Тем не менее, положителен или отрицателен образ победоносного всадника в венце и с луком (Откр. 6:1)? Видный богослов раннего средневековья, Ириней Лионский (II в.), считал, что всадник – сам Иисус, а белый конь – это специфическое медиа, обеспечивающее распространение Евангелия. Каким-то богословам такая интерпретация показалась нонсенсом, поскольку тогда Христос одновременно был бы и Агнцем, и всадником, выпускающим самого себя, к тому же Христос на белом коне триумфально возникнет в 19 главе Откровения.

Рис. 8. Второе животное (телец) даёт послание «взять мир», и на рыжем (красном) коне выезжает всадник, облачённый в доспехи, кольчугу. Он несёт войну и раздор: люди побивают друг друга. Апокалипсис с комментариями Беренгадуса. Англия, 1320–1330. London. British Library. Add MS 17333, fol. 6r.

Рис. 9. Иоанн созерцает всадника на вороном (чёрном) коне с мерой-весами в руке. Франция, конец XIII в. Paris. Bibliothèque nationale de France. Lat. 14410, fol. 13v.

Другая трактовка белого всадника, вызвавшего наибольшее количество комментариев, рассматривает его как Святой Дух (ипостась Бога), а лук победоносный есть апостолы, разящие Духом Слова. Однако и это толкование в контексте облика и символики следующих трёх всадников, явно олицетворяющих губительное начало, кажется неточной. Отсюда возникает негативное прочтение всадника как знака римского императорского триумфа (белый конь и венец – атрибуты императорского величия) или в качестве образов лжеправедности, лжепророков, раздора, гражданской войны и даже Антихриста.

Кроваво-огненный цвет второго всадника (с мечом в руках вершащего суд именем Бога) позволил ассоциировать его с бранью. Другая его интерпретация восходит к идее мученичества за Христа, принёсшего не мир, но меч, а символика свидетельствует о крови праведников, пролитой за Слово Божие.

Появление третьего всадника на чёрном коне и с весами в руке ознаменовано особым образом: голосом одного их четырёх животных, который говорит о росте цен на ячмень и пшеницу, при этом подчёркивая неприкосновенность елея и вина. Одни интерпретаторы видят в этом образе идею высшего суда над мирским, ведь орудие в руках всадника, весы – мера ценностей и дел человеческих (товарных, рыночных) в противовес духовным, елею и вину, сакральным материалам, используемым в христианском богослужении – знакам спасения человека. Другие интерпретаторы склонны видеть в чёрном всаднике, несущем смерть, голод физический и духовный.

Пожалуй, только четвёртый всадник на бледном коне вызывает наименьшее количество споров и диаметрально противоположных толкований, ибо имя ему – Смерть; он ничего не несёт в руках, но за ним следует ад. На древнегреческом диалекте койне мертвецкий цвет всадника «khloros» выражен сильнее: пепельный, бледно-желтый, изжелта-зелёный, – а этими цветами характеризовалась бледность трупа. В некоторых переводах всадника иногда называют «мор» или «чума», изображают с косой или мечом.

Откровение Иоанна создавалось в I веке, в лоне культуры римской империи, христианская же экзегеза толкует всадников как разновидность кар господних, грехов человеческих; другой тип их дешифровки – позитивистски-исторический: за всадниками видят либо правителей ненавистного Иоанну Рима, либо конкретные беды – чуму, засуху, голод, войну. Так или иначе всадники в римской империи, были узнаваемы не только в связи с милитаристскими амбициями империи, но также указывали на образ императора в целом, триумфатора на коне. Апокалиптические всадники – аллегория империи Бога, начавшего свой поход на мир и вершащей последний Суд над ним.

Специфическая иконография ада проистекает из мотива пожирания души, воплотившегося в образах печи, кухни или пасти. «Преисподняя и Аваддон – ненасытимы», – сказано в притче (Пр. 27:20). Вход в ад или ад в целом изображался в виде разинутой пасти, сходной с львиной (иногда волчьей, собачей, драконьей или львиной: «спаси меня от пасти льва» Пс. 21:22), а источником иконографии послужили буквально визуализированные слова Священного писания: «Преисподняя расширилась и без меры раскрыла пасть свою» (Ис. 5:14); «Как будто рассекают и дробят нас, сыплются кости наши в челюсти преисподней» (Пс. 140:7). Ранние изображения пасти ада относятся к XI веку: она разевается либо снизу-вверх, принимая и демонстрируя грешников, либо «встречая» их – горизонтально (см. рис. 32, 33, 35, 60). Нередко и зёв левиафана понимался как метафора врат ада: «из пасти его выходят пламенники, выскакивают огненные искры; из ноздрей его выходит дым, как из кипящего горшка или котла. Дыхание его раскаляет угли, и из пасти его выходит пламя. На шее его обитает сила, и перед ним бежит ужас» (Иов. 41:11–14). Кит, поглотивший Иону, также отождествлялся с левиафаном, а его чрево – с адом.

Рис. 10. Всадник на бледном коне по имени Смерть несет в своей руке чашу с адским пламенем. Позади него – разверзшаяся пасть ада, куда чёрт запихивает грешников. Франция, конец XIII в. Paris. Bibliothèque nationale de France. Lat. 14410, fol. 11r.

Рис. 11 .На миниатюре английского Апокалипсиса XII в. – всадник на бледном коне с разящим мечом, не упомянутым в тексте Откровения. За ним лохматый чёрт с рогами козла, ушами осла, копытами и хвостом, завершающимся хищной пастью волка запихивает мирских грешников в львиный зев ада. Oxford. Bodleian Library. Douce 180, fol. 16.

Рис. 12. Нидерландский Апокалипсис XV в. демонстрирует всех всадников одновременно в концентрированном визуальном повествовании.

В верхнем регистре на фоне неба – звездопад, солнце стало мрачно как власяница, луна сделалась как кровь, началось землетрясение, подул сильный ветер, люди попрятались, надо всем навис всевидящий лик Бога, посредине изображён алтарь с евхаристической чашей, свечой и писанием, под ним – души убиенных за слово Божие, рядом – четыре животных говорят Иоанну: «иди и смотри». Центральная часть композиции разворачивает стремительную атаку всадников на царский город – аллегорию мира, из пасти ада выскакивает Смерть в виде скелета, вооружённая мечом и стрелами (Откр.6:1-17). Paris. Bibliothèque nationale de France. Need. 3, fol. 7r.

Со снятием шестой печати происходит великое землетрясение: солнце померкло, луна стала, как кровь, звёзды небесные пали на землю, небо свернулось, будто свиток, – началось землетрясение. Тогда все люди поняли, что пришёл День гнева Божьего и ничто от Него не скроется.

После Иоанн увидел, как запечатлевают избранных, дабы четыре Ангела, державшие ветра, вредили морю и земле, но не им (см. пис. 14). Подчеркивается, что верующие и пострадавшие за Христа удостоятся созерцания Его и пребывания подле. Агнец же снимает последнюю – седьмую печать… И начинается светопреставление: «сделалось безмолвие на небе, появилось семь Ангелову которые стояли пред Богом; и дано им семь труб. И пришел иной Ангел, и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу; взял Ангел кадильницу, и наполнил ее огнем с жертвенника, и поверг на землю: произошли голоса и громы, и молнии, и землетрясение. И семь Ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить. Первый Ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю; и третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела (см. рис. 15, 16, 19).

Рис. 13. На фреске знаменитой капеллы Скровеньи Джотто изобразил ангела, сворачивающего небо будто свиток (Откр. 6:14). Джотто, фрагмент из Страшного суда, начало XIV в., Италия, Падуя.

Рис. 14. Четыре ангела держат ветра, изображённые в виде крылатых масок (Откр. 7:1–3). Oxford. Bodleian Library. Douce 180, fol. 19.

Рис. 15. Ангел низвергает на землю кадильницу, наполненную огнём жертвенника. Художник изобразил и глас первой трубы: град и огонь, смешанные с кровью, обрушились на землю; третья часть деревьев и трав сгорела (Откр. 8:5–7). Oxford. Bodleian Library. MS. Canon. Bibl. Lat. 62, fol. Or.

Рис. 16. Второй Ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море; и третья часть моря сделалась кровью, и умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла. Франция, конец XIII в. Paris. Bibliothèque nationale de France. Lat. 14410, fol. 19r.

Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде «полынь»; и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки. Четвертый Ангел вострубил., и поражена была третья часть солнца и третья часть луны и третья часть звезд, так что затмилась третья часть их, и третья часть дня не светла была – так, как и ночи»

3

Ветхий денми (днями; из книги пророка Даниила) – в христианском искусстве весьма спорное иконографическое изображение: одни видят в образе седовласого старца Иисуса Христа, другие – Бога-отца, третьи – единство Отца и Сына.