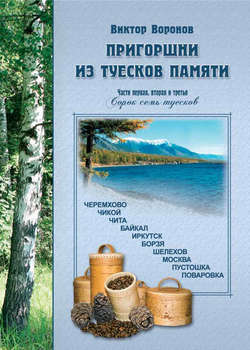

Читать книгу Пригоршни из туесков памяти. Части первая, вторая и третья - Виктор Воронов - Страница 5

Часть первая

ЧИКОЙ

ОглавлениеЧикой – река моего детства. Как я помню, его почему-то всегда называли в мужском роде – «он», а не она – река. «Убежали купаться на Чикой», «рыбачат вверх по Чикою», «большая вода на Чикое» – было слышно постоянно.

К Чикою относились всегда уважительно, как бы «на Вы». Ведь эта быстрая и горная река, берёт свое начало где-то в гольцах Сахандо и несёт свои воды в реку Селенгу, которая в свою очередь пополняет озеро Байкал.

Когда мы подросли и стали Чикой переплывать, то выбирали место с учётом его стремительного течения. Ведь прямо, как равнинную реку, её (его) не переплывёшь, тебя обязательно снесёт течением, как бы ты сильно с ним не боролся.

Вода в Чикое всегда, даже в июльскую жару, холодная. Смешно, конечно, но после купания мы, как правило, грелись у разведённого на берегу костра. А уж дров Чикой приносил нам сам – и много. На его берегах были всегда ветки, брёвна, деревья, целые коряги. А местами – у берегов или мест впадения в него других небольших ручьёв и речек, образовывались целые заторы (плотинки) из всего этого, принесённого течением.

Их почему-то называли «лом». Наверное, потому, что в них были сломанные деревья, ветки и т.п. И чтобы далеко не носить дрова, около них мы и собирались, разводили костры и купались. Здесь же пекли картошку, рыбачили. Иногда не уходили с реки целыми днями – «пропадали на Чикое».

Своё русло Чикой иногда менял, смещался то в одну, то в другую сторону от села, подмывал крутые берега и обваливал их, образовывал протоки в широких местах. В этих протоках мы и купались. А иногда плавали и через основное русло Чикоя.

Одну из проток, как вспомнил мой брат Владислав, звали «Лахинской протокой». Она была на другом конце деревни – напротив дома Лахиных – большой и работящей семьи сельского механизатора. Мама часто хвалила их за трудолюбие и приводила в пример другим. Два Николая – Лахин и Васильев, или как мы их тогда каждого звали – Колька, верховодили на этой протоке во время наших купаний. Там был сделан мосток для ныряния и было постоянное место для костра. Ставились своеобразные рекорды по прыжкам в воду – «солдатиком» и «головой», устраивались заплывы через протоку и много всего такого забавного и интересного, увиденного нами в кино или вычитанного в книгах.

Летом в дождливую погоду или в жару, когда далеко, в верховьях реки, таяли ледники в гольцах, Чикой становился большим и суровым. Вода в нём мутнела. Могучее течение несло огромные вывороченные с корнями вековые сосны, лиственницы, ели и другие смываемые с берегов предметы и даже части каких-то, по-видимому, расположенных близко к воде, построек.

Уровень воды поднимался высоко. Вода заливала все широкие поймы и низкие места. Стадо деревенских коров в это время уже не могло ежедневно переплывать на ту сторону реки, где была хорошая трава, а паслось вдоль реки со стороны села.

При этом далеко разносился могучий и тревожный шум Чикоя.

Естественно, что прекращалась всякая рыбалка. Рыба не клевала, да и корму ей в мутной воде, по-видимому, было предостаточно.

Но как только большая вода спадала и Чикой вновь становился кристально чистым и светлым, рыбаки устремлялись к нему.

Мой брат, Вовка, не мог сидеть летом без рыбалки. Он всё время мастерил новые и новые снасти.

Вначале мы делали «закидушки» – это не длинные лески с одним или двумя крючками на концах. К ним привязывали в качестве грузила камни и забрасывали в реку, предварительно закрепив другой их конец за колышек на берегу.

В то время жилка (леска) была большим дефицитом. Её старались тратить лишь на поводки к крючкам. А сами закидушки сплетали из ниток, катушки которых выпрашивали у бабушки и мамы. Их сплетали и «сучили» руками на коленях– получалась довольно прочная нить. Кстати, валенки в деревне подшивали тоже ссученными нитками, предварительно промазанными варом, наверное, для прочности и влагостойкости, которые назывались дратвой.

Особенно удачны были закидушки в ямах и на глубоких местах. На них попадался хариус, налим, ленок, чебак и другая рыбёшка.

Потом стали, по примеру старших, делать «перемёты» из шёлковых шнуров, покупаемых в сельповском магазине на деньги, взятые у родителей или скопленные в копилке. К ним на поводках из жилки подвешивалось большое количество крючков с червяками. И также, как закидушки, они забрасывались с грузилом, опять же из берегового камня, поперёк реки, предварительно размотанные с палки вдоль берега.

Когда перемёты вытаскивались, то, как правило, на них всегда попадалось хоть немного, а иногда и много рыбы.

И закидушки, и перемёты ставились поздно вечером, а вытаскивались рано утром.

Брат, Владислав, вспоминает, что когда мама, встав подоить корову и выпустить её в стадо, будила их с Вовкой, то они, протирая со сна глаза, шли на реку проверять снасти.

Но с какой гордостью они затем несли домой добытый трудом улов на специально срезанной ветке прибрежного ивняка! Действительно – «охота пуще неволи»!

Больше всего Вовка увлекался рыбалкой на хариусов или, как мы их тогда все звали, – «харюзов». Для этого он делал специальную мушку-обманку из ярких перьев петуха, пуха дикого кабана и цветных ниток. Подбирал всё это под вкус рыбы, наверное, интуитивно или исходя из рыбацкого опыта.

Рыбалка велась на перекатах Чикоя – на самых быстрых местах-стремнинах. Удилища делали из берёзы или черёмухи. Обманка забрасывалась без поплавка и без грузила. Она велась на натянутой течением леске по поверхности воды.

Когда хариус схватывал обманку, делалась подсечка, а затем хариус выбрасывался на берег и отцеплялся с крючка.

У меня была в связи с моей быстрой реакцией резкая подсечка. Отец всё время говорил, что я рву губы харюзам. Они у меня действительно часто срывались в воду.

Владимир в этом деле был «мастак». За короткое время он мог «надёргать» немалое количество харюзков.

Наш дядя Тима всё время при встречах вспоминал, как Вовка при его приезде к нам в гости быстро приносил с реки пойманную им рыбу – «в один момент наловит уже…».

Это были наши детские увлечения. А отец с Бураковым Василием Петровичем и Юриным Григорием Даниловичем рыбачили на спиннинг. Это было серьёзное занятие. Вовка позднее тоже стал с ними ездить на такую рыбалку, как правило, на Большую речку. Это была одна из речек, впадающих в Чикой.

Рыбалка велась днём – на блесну, а вечером и ночью – на «мыша». Это деревяшка, обшитая каким-либо мехом, обычно мехом бурундука или белки, с тремя или пятью якорями разных размеров. Она забрасывалась спиннингом (без грузила) в реку, и ленок или таймень принимали её за плывущую по реке мышь. Иногда они пробовали её хвостом, а чаще всего схватывали сразу и становились добычей рыбака.

Таким способом добывались ленки, таймешата, а иногда и большие таймени.

Особо крупные таймени ловились, как правило, в утреннем предрассветном тумане, когда так хочется поспать… Головы некоторых из них даже не входили в ведёрные кастрюли, а в длину они достигали двух или даже более метров.

А как изумительно вкусен таймень жареный на простой деревенской чугунной сковородке! При этом он, наверняка, не уступает, а может быть даже и превосходит по своим вкусовым качествам различные другие рыбы и морепродукты, называемые деликатесными.

Богат был в то время Чикой рыбой. Но поймать её стоило немалого труда и сноровки…

В наш недавний приезд в Черемхово, Василий Петрович Бураков вспоминал, что действительно «…ловил тайменей на двадцать шесть – двадцать восемь килограммов…» и даже показал старые фотографии с рекордными уловами.

Вот его рассказ о лучении рыбы ночью острогой: «… «коза» (подставка для костра – прим. автора) стоит на лодке. Смолья «понакладаешь»… Один стоит – колет, другой – гонит. А лодкой уж не «шабаркнешь», чтоб об лодку стукнуть шестом… не спугнуть рыбу – сразу убежит… кверху гонишь лодку. И колоть надо уметь… Дед Михей, помните, только меня брал лучить. Я же лёгонький, а он здо-ро-вый… Смолья «накладёшь», и он меня как катит… Ага… Быстрина. Я подмогать ему… надо. «Кого ты подмогаешь. Я один управлюсь. Рыбу гляди на быстрине. Только мимо не давай!». Раз… Раз… Раз. «Главное, что пойдёшь лучить – первую рыбину не вздумай промазать!» …Первая рыбина… всё… а-а… так… хорошо. Фарт будет… и пошёл…

…На остроге четыре зуба и жало. С шестом метра три – чтоб на глубине лучить… держать острогу умело надо… …Сейчас никто не ходит лучить…

…Вот смольё с сосны, с корней зажжёшь… Долго горит и светит браво…».

В Чикой впадает много рек и речушек. Выше нашей деревни, с противоположной стороны, в Чикой впадает речка с красивым названием Иссутай. Что это название означает, неизвестно. Река эта в малую воду очень даже безобидная – можно перебрести вброд на перекате. А вот в большую воду она становится шумной и могучей. В ней как бы просыпается огромная сила, она сливается с большой водой Чикоя и затапливает небольшие косы и острова. При обычном её уровне на ней очень любили рыбачить мои братья. Они уходили туда на целый день и усталые, но довольные, возвращались к вечеру, когда все мы уже очень о них волновались.

Именно там, на другой стороне Чикоя, был знаменитый в те времена иссутайский бор, состоящий из прекрасных устремлённых в небо стройных забайкальских сосен. Одно любование ими доставляло тихую радость общения с великими творениями природы.

Вообще-то Чикой и вся его широкая, извивающаяся и простирающаяся на десятки километров в обе стороны долина – от одних гор до других – поистине прекрасны и изумительны!

Особенно это великолепно, если смотреть на долину Чикоя как бы с высоты птичьего полёта – с высокого хребта, который был за полями и покосами.

Это, наверное, ближний к деревне хребет. Мы забирались с братьями на него ранней зимой, по первому снегу, охотясь на белок. Дух захватывало от открывающейся панорамы. Виделось так далеко, особенно за ту сторону Чикоя, где были основные деревенские покосы, луга, болота и протоки. В солнечную погоду всё искрилось и было особенно праздничным и непередаваемо красивым.

Да и сама тайга в долине и прилегающих к ней горах также прекрасна – и зимой, и летом. Зимой – своей суровостью и строгостью, особенно в трескучие морозы. Летом – дурманящим и ни с чем не сравнимым запахом тайги, состоящим из запахов брусничника, багульника, мха и много другого.

Поэтому, слова услышанной в студенческие годы песни «…за туманом и за запахом тайги…» имеют самую реальную основу. И всякий раз истосковавшись в городах по «запаху тайги» и вновь оказавшись в тайге, вдыхаешь полной грудью этот запах, этот воздух, этот аромат трав, смолы и всего, всего такого знакомого с детства…

Так же незабываем мною всю жизнь удивительный вкус черемховского земляничного варенья, которое бабушка варила на небольшой печке, сложенной прямо у нас в огороде, из собранных нами в лесу с братьями ягод!

Удивительно красивы горы – отроги Яблонового хребта. На них можно глядеть бесконечно. Вот эти за рекой – далёкие – они всегда кажутся синеватыми. А эти, с противоположной стороны деревни, – близкие – их видно в том цвете, в каком они находятся в то или иное время года. Например, серо-белые – зимой и зелёные – летом. В любое время в них находишь что-то особенное и привлекательное. И всегда хочется заглянуть за эти горы – узнать, что за ними. Какая там жизнь? Несмотря на то, что знаешь, что за ними такие же горы и такая же кажущаяся безмолвной и действительно почти безлюдная на десятки и даже сотни километров тайга…

А выше нашего села по Чикою располагались небольшие селения и охотничьи зимовья. Один их перечень звучит таёжно-поэтично – Поварня, Харцага, Чикокон, Анга, Егоровка, Икшель, Семиозёрье, Ядрихино, Усть-Ямаровка… Все эти знакомые с детства названия отзываются в памяти новыми пригоршнями воспоминаний.