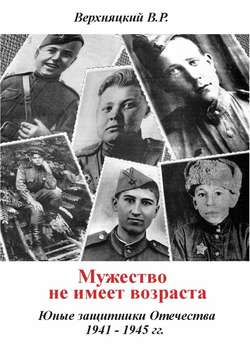

Читать книгу Мужество не имеет возраста. Юные защитники Отечества 1941—1945 гг. - Владимир Романович Верхняцкий - Страница 14

Сын Полка

ОглавлениеОдин из трёхсот тысяч детей, воевавших в годы Великой Отечественной войны – один из многих тысяч, оставшихся в живых к концу ее: Прокопов Виктор Антонович. «Утром 22 июня 1941 года я, как всегда полный своих мальчишеских забот, выскочил на улицу», рассказывает сын полка, – и увидел, что все вокруг вроде что-то неуловимо изменилось. И тут я заметил, что людей на улицах почти нет. Даже детворы во дворах не видно, а редкие прохожие идут какие-то понурые. В 12 часов дня репродукторы на улицах передали сообщение советского правительства о начавшейся войне.

Вскоре ушли на фронт все три мои брата, и мы с тревогой ловили сообщения о ходе боевых действий, о наступлении фашистов, об их зверствах на нашей родной земле. Я и мои сверстники, такие же мальчишки и девчонки, всеми своими помыслами были на фронте, громили врага и ни на миг не сомневались в победе Красной Армии. Мы все рвались на защиту своей Советской Родины, мы постоянно крутились возле военкомата, но никто, конечно и слушать не хотел об отправке нас на фронт. С тяжелыми боями советские войска отступали вглубь страны, оставляя один за другим города и районы.

К концу лета война катилась уже по Запорожской области. А где-то в двадцатых числах августа в Мелитополь вошли наши войска командира армии генерал-лейтенанта Смирнова А. К. Измученные непрерывными боями, утомленные затянувшимся отступлением, бойцы нуждались в отдыхе и восстановлении сил. Однако обстановка требовала почти ежедневных полевых учений. И командиры, и красноармейцы приезжали вечером уставшие, ужинали, и почти сразу ложились спать.

Два командира жили у нас. Когда вечером я видел их после учений, мне всегда хотелось хоть чем-то порадовать их. Я брал баян, на котором давно и неплохо играл, и начинал под него петь песни. И те, что я знал, и те, что они заказывали из своих любимых. А потом они несколько раз по моей просьбе, брали меня с собой на полевые стрельбы. Когда мне впервые дали подержать в руках боевое оружие – радости и гордости моей не было границ! Каждый день я играл для них на баяне, сдружился и с командирами, и с красноармейцами части. А они привязались ко мне.

Вот и попросился я в полк, чтобы взяли меня с собой. Все равно, мол, убьют меня немцы, как убивают всех пионеров и комсомольцев на оккупированной земле. Лейтенант обрадовался. Но было одно препятствие. Мама. Что она скажет? Ведь мне всего одиннадцать лет. Мать вначале не соглашалась. Но командир поддержал меня:

– Соглашайтесь, Мария Захаровна. Он нам большая моральная поддержка, а рисковать его жизнью мы понапрасну не будем. И я ушел из родного дома с отступающей армией. Так началась моя дорога через четыре невыносимо тяжкие и славные немеркнущие героические годы Великой Отечественной войны.

23 сентября 1941 года стал я военным человеком, красноармейцем Красной Армии и в свои одиннадцать лет был рад и несказанно горд этим.

Но мы отступали. Наседавшие фашисты не давали передышки ни днем, ни ночью. Измотанная непрерывными боями армия под командованием генерал-лейтенанта Смирнова А. К., отбивая их атаки, медленно продвигалась в сторону Бердянска, но где-то в районе Андреевки или Черниговки была окружена. Заняв круговую оборону, мы ожесточенно сопротивлялись. Немецкие снаряды и авиабомбы сыпались на наши головы сплошным потоком, их вой и грохот разрывов не прекращался ни на секунду. Как мы оставались живыми, да еще отбивались в этом аду, я до сих пор не могу понять. И не просто отбивались, – мы шли на прорыв!

Однако сил разорвать кольцо окружения не хватило. Ждать поддержки тоже было неоткуда, – все другие были далеко и вели такие же ожесточенные бои. Ставка Верховного Главнокомандующего, оценив создавшееся положение, направила самолет, чтобы спасти хотя бы штаб армии. Но командир загрузил его ранеными и отправил назад. А сам лететь отказался. Пять раз, по личному приказу И.В.Сталина, прилетал самолет. И опять командир отказывался покидать поле боя. Он эвакуировал раненых, документы штаба, знамена полков. Это благодаря ему ни один из полков не был расформирован за утерю знамени.

В один из прилетов самолета, вместе с ранеными было приказано отправляться и мне: полки спасали своих сынов полков, завещая нам жить. За эти пять рейсов были эвакуированы все женщины и дети.

Мы взлетели под непрерывный грохот боя. Земля, мои оставшиеся товарищи, из зенитных орудий прикрывали наш взлет от немецких самолетов. Этот рейс оказался последним, больше прилетать было не за кем, – штаб армии погиб.

Для немцев такое мощное, а главное, такое результативное сопротивление оказалось неожиданным. В этом бою они понесли большие потери. Нет, это была не «прогулка по Европе»!

Неожиданным оказалось и то, что увидели они, добравшись до штаба. Не застали они ни документов, ни знамен, ни раненых, ни, тем более, живых. Одни лишь убитые были вокруг. Командир Смирнов А. К. и его адъютант – лежали рядом, не выпуская из мертвых рук оружия. Видно было, что они не отстреливались из личного оружия, а отражали вражеские атаки наравне с остальными бойцами. Даже врагов поразил этот взлет воинской доблести, твердости духа советских бойцов и командиров, до последнего вздоха защищавших свою Родину.

По приказу своего командования, немцы согнали жителей из окрестных сел и в их присутствии похоронили нашего командира с воинскими почестями.

После эвакуации из окружения, всех нас распределили по назначению: раненых в госпитали, сопровождающих – в новые армейские части. Так я попал в шестнадцатый дивизион 73-го полка противовоздушной обороны Черноморского флота дислоцировавшегося в г. Туапсе.

Полк был одесским и знаменит тем, что оставил Одессу последним, пропустив и прикрыв своим огнем от фашистов все отступающие войска. Возможно, именно о нем пел Леонид Утесов: «Одессу оставляет последний батальон». Уж не знаю, служил ли в нашем полку одессит Мишка, но старшина II статьи Лунев, блестяще выполнивший задание командования, по заминированию оставляемого на берегу оборудования, и последний, в шлюпке, покинувший Одессу – точно служил. Хотя и не в моем дивизионе.

За беспримерное мужество и героизм личного состава полк был награжден орденом «Боевого Красного Знамени». Вручать награду к нам в Туапсе приезжал сам Семен Михайлович Буденный. Вот, в каком прославленном военном коллективе выпало мне счастье прослужить войну.

Туапсе был важной военно-морской базой, и немцы рвались туда прямо озверело, потому что через Туапсе шло снабжение практически всего Кавказского фронта. Ежедневно в небе над городом появлялось от 20 до 120 вражеских самолетов, так что противовоздушной обороне засиживаться без работы не приходилось.

В мои обязанности входила обычная армейская работа сходить за почтой, доставить на батарею паклю, протереть и подготовить к бою снаряды, отдежурить на камбузе… Но, если объявлялась воздушная тревога, я был обязан бежать на ближайшую от меня батарею и там наравне со взрослыми, вести бой. Как правило, мне доставалось подносить к орудиям тяжелые снаряды. Как и всем. Проходили дни за днями, наш полк насбивал уже больше полусотни вражеских самолетов, не подпуская их к городу.

Осенью 1942 года немцы находились от Туапсе всего в четырех километрах. Готовилась операция, чтобы отбросить фашистов от города подальше, а для подготовки прорыва на этом участке фронта посылались наши разведчики. Однако они или возвращались ни с чем, или пропадали без вести. Однажды меня позвали к командиру дивизиона. У него находилось несколько командиров из штаба полка. Меня пригласили к столу, на котором была разложена карта:

Ты карту читать умеешь?

Конечно.

Нам неизвестна причина исчезновения разведчиков, но район и приблизительное место мы уже засекли. Не согласишься ли ты сходить туда? Больше послать некого, а взрослому идти нельзя.

Я согласился. Больше двух месяцев меня тщательно готовил к операции сержант разведроты А. Пузыня. Он детально отрабатывал мои действия, придирчиво подбирал одежду, даже походку и взгляд мой изучил и тоже давал советы. Весь мой вид должен был показывать, что я случайно оказался на этом прифронтовом участке. На интересовавшем разведку месте, через которое не смогла пройти ни одна из наших групп, раньше выращивали овощи. Я должен был продержаться на нем менее двух-трех часов, чтобы проследить, не появятся ли где-нибудь за кустами засевшие немцы.

И вот я отправился в путь. В поношенной одежде сельского мальчишки, с холщовой сумкой через плечо. Группа матросов проводила меня до передовой, а дальше двинулся один. Добрался до указанного поля и стал осторожно с края заходить в него. Я радовался каждой найденной картошке или морковке, и все это аккуратно вытирал и складывал в сумку. Постепенно я так «развеселился», что стал бегать за птицами или бросать камушки, иногда они садились поблизости от меня. Ни вглубь поля, ни к кустам на его обочинах я не подходил. Так было мне приказано разведчиками. И зорко смотрел вокруг. Но ничего не заметил. Я вернулся на базу, меня посадили попить чаю и немного отогреться. Рядом со мной сел лейтенант и заговорил о пережитом мною на этом поле, по пути к нему. Я удрученно заметил: – Вот чувствовал, что за мною следят, особенно спиной. Смешно, правда? А не увидел никого. Оказывается наш разговор слышали старшие командиры у стола с картой и сразу пригласили меня к столу: Расскажи, где ты больше чувствовал, что за тобой следят? Показали на карту, и я вновь подробно рассказал, где и как стоял и бегал, когда чувствовал посторонние взгляды на себе, куда был повернут спиной.

– Всегда, когда я поворачивался спиной к кустам на обочине поля, я словно третьим глазом ловил чужое присутствие. А ночью группа краснофлотцев вновь пошла в разведку и именно в этом месте обнаружили и уничтожили немецкую засаду. И больше уже разведчики не пропадали без вести, а меня наградили моей первой боевой наградой, – медалью «За боевые заслуги». А вскоре присвоили мне звание старшего краснофлотца.

Через некоторое время, когда я утром отправлялся за почтой, дождь только накрапывал. Возвратившись через несколько часов, застал весь дивизион на ногах. Чертыхаясь, поминая недобрым словом войну и хлынувший как из ведра дождь, моряки вызволяли из жидкой грязи землянки, орудия и блиндажи. Я кинулся им помогать. Но, увидев, что я и без того уже устал и весь промок, меня отправили отдохнуть. Сколько они там еще работали, точно не скажу, но к моменту их возвращения успел обсушиться и выспаться. Все повалились отдыхать. И в это время прервалась связь дивизиона с батареей. Старшина Панасенко Н. Н. вошел в блиндаж: «Иди, Витек командир дивизиона нас зовет».

Капитан Кушнир как-то не по-уставному спросил: «Ты отдохнул? – Да. – Получишь инструктаж от сержанта Пузыни и пойдешь на восстановление связи. Больше некому, все мокрые и уставшие. Выслушав наставления сержанта, я отправился в путь. Дождь припустил по-осеннему настырно. Земля раскисла, да еще и темень непроглядная. Мне пришлось взять провод связи в руки, и я тащился, пропуская его через ладонь, по лужам, камням и целине, ничего не видя и не слыша, кроме шума дождя. Продвижение мое превратилось в бесконечное движение. Мне стало страшно и совсем одиноко.

Через какое-то время нашел я оборванный провод. Второй конец его нашелся метрах в пятнадцати от первого. Вырезан. Вот это да! А я еще горевал, что ни души вокруг. Значит, не дождь это чавкал, а все-таки человек прошел вблизи. Ну, спасибо дождю, что спрятал, не дал с такой «душой» встретиться.

Соединил я дивизион с батареей, доложил обстановку. Капитан приказал мне идти на батарею, а зенитчикам мне навстречу. И минут через двадцать мы встретились.

На батарее меня накормили, обсушили и отправили спать. Не отправляться же среди ночи обратно, да еще и одному. Мы хотя и находились на освобожденной уже территории, но недобитые немцы все еще скрывались в балках и оврагах. А по ночам выходили на охоту за людьми и на диверсии. С одним из них я, видимо и разминулся только что в ночной степи. Утром меня в полуторке отправили в дивизион, и капитан при всех пожал мне руку и поблагодарил за выполнение задания.

Вскоре за эту и несколько других операций я получил вторую награду: медаль «За отвагу». За время моего пребывания на фронте, я получил два ранения. Одно под Туапсе, а второе ранение догнало меня по пути к Севастополю. Километров за шестьдесят – семьдесят до Перекопа остановились мы у Новотроицка. Остановились на один день, а простоять пришлось почти неделю. Так сложилась фронтовая обстановка.

Мы занимались каждый своим делом, кому, чем положено по распорядку, когда противник начал обстреливать нашу позицию противопехотными минами, я кинулся к батарее, на свой пост. На бегу прислушивался к вою мин, стараясь определить, куда они упадут. Вдруг одна завыла совсем близко, и я кинулся в какую-то ложбинку, пытаясь укрыться в ней от взрыва. Ложбинка оказалась мелкой, голова и руки в ней не поместились, и меня изрешетило осколками. Медики вытащили их из меня, не знаю уже и сколько! А из левой руки так и не смогли все полностью вытащить, по сей день сидят. Мало того, что кистью руки работать затруднительно, так из-за них еще на каждую перемену погоды рука ноет. Да, война никого не жалеет и с возрастом не считается. Ей все равно – взрослый или ребенок. Вот и меня не обошла она своими метками, обе руки повредила. Однако не стал я в жизни беспомощным калекой. Советская страна подняла, поставила меня на ноги: получив высшее образование, более сорока лет проработал я педагогом в школе.

В настоящее время Виктор Антонович Прокопов почетный директор музеев «Юных защитников Родины» в г. Нижневартовске Тюменской области и в г. Мелитополе, член Президиума «Союза юных участников Великой Отечественной войны 1941—1945 г.г.» Участник парада Победы в Москве в честь 50-й годовщины.

Юные безусые герои

Юными остались вы навек,

Перед вами, вдруг ожившим строем

Мы стоим, не поднимая век.

Боль и гнев тому причиной

Благодарность вечная вам всем

Маленькие стойкие мужчины

Девочки достойные поэм

Сергей Наровчатов