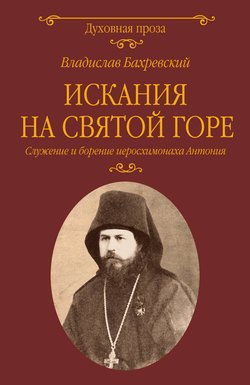

Читать книгу Искания на Святой горе. Служение и борение иеросхимонаха Антония - Владислав Бахревский - Страница 2

Книга первая

Святая гора. Афон

ОглавлениеПароход на Афон. Последний в жизни пароход.

Александр Ксаверьевич не уходил с палубы, не хуже Васьки. Вперялся в горизонт, но горизонта не было. Море и небо неразделимы.

В сердце, как отпечатанные, слова батюшки Иоанна: «Новый человек, обновленный, находит удовольствие в послушании, а ветхий хочет противиться и непокорствовать».

Довольно непокорствовать. Изжито. Вздремывал, теряя нить мысли, жизни. И вздремнувши этак, обнаружил однажды: пароход идет вдоль изумительного берега. Зеленые горы, на скалах, вырастающих из моря, серая каменная кладка, и на серой основе по два-три этажа со множеством окон. Крыши красные, черепичные. Царство Пресвятой Богородицы – Афон.

Перед глазами встали неведомо отчего другие два царства: Николая II и Менелика II. Менелик на лошади под огромным деревом, отравленный. Николай Александрович у картины Нестерова, на которой Сергий Радонежский с пилой… О, этот синий взор!

У наследника – гемофилия, проиграна война островной Японии, 9 января навеки с именем Николай Кровавый. Тысяча верст железной дороги, залитой не наводнением, а тоже кровью. Подвиг генерала Ренненкампфа. И синий взор, и светоносный лик на фоне картины, где Сергий Радонежский.

Пароход качнуло: разворачивается кормой к берегу.

Александр Ксаверьевич побежал было на высокую носовую палубу: Россия должна показаться… Замер: миражом, что ли?

А ведь канонизация Серафима Саровского свершилась по молитве и воле Николая. Всеподданнейший доклад о признании в лике святых старца, почивающего в Саровской пустыни, самолично готовил Победоносцев. На докладе Николай Александрович начертал резолюцию: «Прочел с чувством истинной радости и умиления».

Звук легкого удара, пароход снова качнуло: пришвартовались – Господи, о хорошем подумалось. Александр Ксаверьевич поспешил вниз, за вещами…

Сошел на берег среди последних паломников.

Первые шаги по земле русского Афона – в гору.

Рясофорный послушник поклажу свою тащил сам. Наступал на каменистую землю по-особенному, будто под ногами хрусталь. Но жара, дорога вверх забирает уж очень круто. Солдат возобладал, умеющий терпеть.

Перед глазами спина монаха, совсем старичок, из местных. Вел паломников в гостиницу.

Всех с дороги напоили чаем. Чай удивительно ароматный – видимо, на лепестках розы.

Все отринуто, оставлено.

Афонская жизнь начинается просто и покойно: чашечкой чая.

Над Афоном солнце, на море солнце, зеленые горы, сияют золотом кресты церквей. Благообразные паломники.

Но уже первую ночь на Святой горе послушник Александр провел в своей келье Свято-Андреевского скита…

…Звенел и звенел колокольчик. Голова хорошая, хотя поспать пришлось часа два всего. Одно непонятно: где проснулся? Не в Аддис-Абебе, не в Луциковке…

Колокольчик уже за дверью.

– К ранней!

Поднялся, умылся. Вышел вслед за монахом. Тепло. На Млечном Пути звезды, как созревшие яблоки. Между землей и небом тишайший свет.

Новый человек избрал для своего явления нижний собор во имя Иосифа Песнопевца.

Поглядывая на иноков, послушник Александр обошел храм, прикладываясь к иконам. Многолюдства не было.

Вдоль стен деревянные с высокими спинками кресла. Подлокотники на уровне груди. Иноки занимали кресла, стояли, облокотясь. Послушник знал: службы на Афоне долгие.

В темном углу совсем молодой монах сидел в креслице и спал, раскрыв рот. Никто не подошел, не разбудил.

«Берегут друг друга», – подумал Александр Ксаверьевич, и на сердце потеплело.

Служил настоятель скита архимандрит Иосиф.

О настоятеле рясофорный послушник знал не много. В сане иеромонаха нес послушание настоятеля подворья Свято-Андреев ского скита в Санкт-Петербурге. С Афона был послан сопровождать чудотворную икону Богоматери «В скорбях и печалях Утешительница». Настоятелем скита на Афоне был избран заочно 3 декабря 1891 года. Теперь ему за шестьдесят, а голос из алтаря молодой, ясный, сильный.

Показалось, в храме света прибыло. Может, и прибыло: утро.

Служба не иссякала, усталость, навалившаяся на плечи, стекала в ноги, но отяжелевшие ноги обрели легкость, неведомо откуда взявшуюся, нечаянную.

– Гожусь для Афона, – порадовался рясофорный послушник.

Разглядел несколько сидящих монахов. В руках большие тетради. Поминают о здравии? Просят Господа об упокоении…

Молитвы без выемки частиц из просфор, но имена прочитаны афонскими старцами, на Афоне, во время богослужения. А во время елеосвящения архимандрит углядел новичка.

– Перед трапезой прошу ко мне. Буду в соборе Апостола Андрея Первозванного.

После ранней и короткого отдыха послали в лавку, в Карею, приобрести необходимое для гигиены.

Карея – центр Афонского монашеского царства. Все лавки только в Карее, Карея – по-гречески «Кариес».

От скита до столицы одна верста. Солнце щедрое, не Африка, но жарит усердно.

Городок показался уютным. Купил мыло, зубной порошок, розовое масло для всяческих дезинфекций.

Вдоль по улице еще три лавки. Город как город. А домой возвращаясь, спохватился. Одного в этом городе не было – женщин. Постоял, улыбнулся. Чудеса белого света. Пошел и снова спохватился.

Возвращался… домой.

Скит огромный, собор Апостола Андрея Первозванного – самый большой на Балканах. Монахов в скиту чуть ли не полтысячи.

Александр Ксаверьевич – в келью, а на порог – келейник архимандрита. Время для нового брата нашлось у настоятеля уже теперь.

Встречая, отец Иосиф вышел из-за стола. Взгляд острый, но веселый, в голосе приветливость.

– Не приидох призвати праведники, но грешники на покаяние. Не требуют здравии врача, но болящии. – Улыбнулся, благословил. – Потому мы здесь.

Пригласил сесть в креслице. С виду простое, но дерево красное. Сел напротив, глаза в глаза.

– Еще один памятный день вашей жизни, твоей жизни, честной брат. Афон… Посмотрел ваш наградной лист: Владимир 4-й степени с мечами и с бантом, Анна 2-й и 3-й степени, Станислав 2-й, Серебряная медаль за Китай. Изумляют иностранные ваши ордена. Кавалерийского креста Почетного легиона русские офицеры удостаивались. А вот орденов Эфиопии! Абиссинские звезды 1-й и 2-й степени… Сколько понимаю – это полководческие награды?

– Ваше высокопреподобие! Все надо отмаливать. За поход к озеру Рудольфа рас Кафы и негус Менелик пожаловали мне золотую саблю и золотой щит. Нет, в Африке я никем не командовал, но зато взошел на большинство вершин на моих путях да спас мальчика, покалеченного дикарями.

– Вы открыли хребет Императора Николая II!

– Снял карту. Эфиопы обо мне говорили: «Привинчивает звезды к земле». Приходилось быть лекарем, хирургом, давать советы расу и негусу, но здесь мне нужен наставник и водитель.

– Послушания будут обычные. Эти послушания помогут войти в жизнь скита, приобщить к иночеству. С недельку поживете с лесорубами. Заготовка дров на зиму – послушание физическое, но вам откроется природа Афона.

Архимандрит в сединах. Но выглядел бодро.

– В нашем скиту подавляющее большинство монахов – крестьяне. Есть из мещан, торговый народ. Хотел бы, чтобы вы познакомились с историей Ватопеда и нашего скита. Это будет основное послушание. Под начало кого-то из старцев вам не надо. Могут возникнуть недоразумения.

Александр Ксаверьевич решился спросить о важном для себя.

– В полку я был субалтерн-офицером, подчиненным, хотя последнее время командовал эскадроном. Шестеро моих гусаров ждут моего письма. Хотят постричься на Афоне.

– Лейб-гвардия – добрые слуги императору и Богу послужат усердно, – благословил настоятель.

И вдруг его глаза сверкнули радостно.

– Во время службы я слышал, как вы поете. Пусть регент послушает тебя, честной брат Александр.

Попрощались, но уже на улице послушника догнал келейник, просил вернуться.

У архимандрита уже новые посетители.

– Брат Леонтий – келиот, брат Николай – сиромах, – назвал архимандрит своих гостей и представил: – Рясофорный послушник Александр Булатович, из гусар лейб-гвардии, полковник.

Сказано было с удовольствием, отец Иосиф любил офицеров.

– Благословляю взять лошадь. Брат Леонтий, тоже на лошади, покажет место, где начало Афону и место явления Богородицы в наше время.

Ехали конь-о-конь, но келиот молчал сосредоточенно, видимо, читал молитвы. Испытание брат Александр выдержал. Келиот вдруг спросил:

– В России, в монастырях, чтят Иисусову молитву?

– Чтят, – ответил брат Александр.

– Но есть ли у ваших монахов осознание, что Господь в имени Своем Сам находится Своим страшным присутствием в Его Иисусовой молитве?

– Об этом не думал, – сказал правду брат Александр.

– Но это истина! Душа, потрясенная страхом присутствия Божия, замирает, собирается в себе всеми силами и чувствами. Прекращаются наши метания по лику Земли. Макарий Великий, Египетянин, так говорит об этом: «Сердце, как воск от огня, растекается от ощущения близости Сына Божия, от нашего прикосновения к Нему умом и сердцем. Одним словом, душой».

– Спасибо! – сказал брат Александр. – Начинается моя жизнь познания…

– Драгоценность Афона в том, что здесь живут простецы. Много простецов. Изощренный ум – вулканическая магма, а простота – свет.

– Скажите, а что это такое – сиромах, келиот?

– Сиромах – отшельник, но зачастую не имеющий пристанища. Странствующий отшельник. Келиот – насельник кельи, но келья на Афоне – это не только одинокое жилище. Чаще всего небольшие обители. Монастырь у русских на Афоне один – Пантелеимоновский, скитов – четыре: Свято-Андреевский, Свято-Ильинский, Кромица и Новая Фиваида, а келлий под шестьдесят или даже более того. Принадлежат они, однако, не только русскому монастырю, но и греческим. Впрочем, Свято-Андреевский скит под началом Ватопедского монастыря, истинно греческого. А теперь, брат, помолимся. Мы уже в Кариесе. До Иверона здесь – верста.

– Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, – прочитал про себя послушник Александр.

На подворье Никифоро-Геннадиевского монастыря он читал и читал эту молитву. Там – низкое небо, серый воздух. Темная земля, темный лес, темная глыба города, заслоняющая горизонт.

Здесь – сияющий воздух, теплая, разогретая солнцем земля, запах кипарисов и моря.

Дорога, петляя, вела из царства радостного света и цветущей земли к темным камням и темному морю. Небо закрыло облаками, и море сияло очень далеко, по горизонту.

– К чему бы такое?

Оставили лошадей, к морю шли по камням.

Стояли на берегу, куда прибило бурей корабль Четверодневного праведного Лазаря – епископа Кипра. На корабле Божия Мать, апостол Иоанн Богослов и другие апостолы, имена которых не сохранились в памяти насельников этой земли. Помнят другое: в тот день народ Афона отрекся от идолов и от Аполлона. Все жители крестились на Афоне во имя Иисуса Христа. Тогда и сказано было Пресвятой Богородицей: «Се место будет Мне в жребий, данный Мне от Сына и Бога Моего. Благодать Божия да пребудет на месте сем».

– Богородица и евангелист Иоанн Богослов были здесь в 44 году от Рождества Христова, – сказал брат Леонтий. Помолчал. Хотел что-то сказать, встряхнул головой – отрицая задуманное. И вдруг посмотрел брату Александру в глаза и все-таки сказал: – Когда последний монах покинет Афон – этот мир исчезнет.

– Мы исчезнем со своим временем, – ответил рясофорный послушник.

И келиот развеселился.

– Верно! Верно, Господи!

Они расстались возле ворот Пантелеимонова монастыря. Брат Леонтий показал место, где среди голодных, пришедших за хлебом 21 августа 1903 года, стояла с народом Богородица.

– Мука в монастыре была на исходе, но игумен, потрясенный фотографией, отменил свое решение прекратить раздачу хлеба. Испекли, как всегда, на всех, и в тот же день купцы доставили в монастырь муку. Видимо, наши купцы, из России.

Александр Ксаверьевич напился из источника. Трогал руками камни стены.

Не во времена Рима или Византии – три года тому назад на этой вот земле стояла за хлебом Богородица. Получить малое и накормить тысячи.