Читать книгу Спутник следопыта - А. Н. Формозов - Страница 7

Часть I. Следы по снежной тропе

По лисьим и волчьим нарыскам, по следам медведя, рыси и других крупных хищников

ОглавлениеЛиса. Блестят и искрятся безбрежные снега. Синие тени лежат по оврагам, на горизонте стынут ветряные мельницы, протянув к небу неподвижные крылья. Пусто. Только по овражным гривам, по буграм, косогорам одиноко тянется звериный нарыск. Он опутывает овраг, крутится по мерзлым кочкам озимей и снова бежит и вьется по полям. Мелкой рысцой трусит по снегу зверь.

Тянет жгучий ветер с севера, курит снежным дымом над застругами, раздувает зверю легкий рыжий мех. Ляжет зверь под замерзшим деревцем, подремлет, уткнув черный нос в пух хвоста, и снова трусит по буграм, косогорам. Там, откинув в сторону пышный хвост, сядет караулить и, метнувшись в сторону, затопчет в снежную пыль зазевавшуюся полевку. Не жуя, жадно проглотит ее вместе с листьями бурьяна и комками снега. Здесь, принюхиваясь к норам грызунов, раскопает снег на овсяных жнивьях и опять в путь легкой неутомимой рысцой. Снова ровной ниткой тянется по снегу лисий нарыск.

Вот лиса скользнула в малинники, осторожными шагами подобралась к огородам и гумнам. Пахнет хлевами, поросятами, курами, дымом… Жадно щурятся лисьи янтарные глаза. Но собаки учуяли, залаяли, выскочили за околицу. Эх, какими стежками унеслась нитка следа за малинники! Потерялись следы на дороге, что от Кузнечихи к Афонину[10], но заскрипели обозы за оврагом, и свернул с человечьего пути звериный тонкий нарыск. Подойдя к навозным кучам, вывезенным на пары, лиса покрутилась у газетной бумаги (черный нос почуял голову селедки), откопала кучку недоглоданных бараньих костей и снова побежала вдоль межей, по рыжим бурьянам…

Падают на землю зимние сумерки, и нитка следов пропадает где-то у окраины города, на свалках, среди собачьих троп.

Километрами тянутся зимние следы лисицы. Лучше, чем кто-либо, знает она все луговины и жнивья, занятые поселеньями полевок. Ее путь ведет прямиком от одного мышиного «городка» к другому. Она бежит так, держась к ветру, чтобы лучше чуять запах гнезд и слышать писк зверьков под снегом. Однажды всего на двух километрах лисьего пути я насчитал более тридцати разрытых зимних гнезд полевок.

Еще длиннее ее следы в годы, бедные мышами. Редко-редко удается лисе захватить врасплох зайца; безуспешны ее попытки поймать птиц. Порой посчастливится: услужливый ветер донесет запах ежа, спящего глубоко под снегом в мягком логове. Только несколько пучков игл останется на следу около ямки-прикопки. И снова длинный путь в поисках корма. В такие голодные годы лиса часто ходит около дорог, собирая отбросы, посещает свалки нечистот, осматривает сады на окраинах городов и сел, отыскивая замерзших на ночлеге галок, дерется со своими собратьями за каждый кусок падали, недоеденный волками. В глухих лесных районах она бродит по тропам зайцев-беляков и подкрадывается к зверькам, занятым обгрызанием замерзших веток или коры. (Грызущий заяц плохо слышит и на время утрачивает осторожность.) На реках лиса подъедает остатки рыбы и лягушек, брошенные выдрой около ее лазов под лед, а иногда и сама «рыбачит», если при «заморе» много рыбы появляется в открытых лунках. Привадившись ходить к дому рыбаков, лиса каждый день «подчищает» рыбьи кости, выброшенные у крыльца.

В степных районах лисицы постоянно осматривают места, где болотные совы подкарауливают полевок. Совы, как правило, потрошат пойманных зверьков и оставляют на снегу их внутренности. Все брошенное совами с жадностью собирают лисицы. Канюки-зимняки и белые совы обычно разделывают свою добычу на стогах, скирдах, телефонных столбах. Часто следы лисицы тянутся от столба к столбу вдоль телефонной линии; это тоже поиски остатков чужой добычи или птиц, случайно разбившихся о провода. Такие несчастья нередко случаются с серыми и белыми куропатками и многими перелетными видами. Ни одна лисица не упустит случая обследовать верхушку скирды; бывалый зверь по опыту знает, что здесь тоже можно «подкормиться крохами с чужого стола». Иногда, осмотрев с десяток скирд, лисица остается на последней, очищает от снега небольшую ямку и ложится отдыхать, укрывшись от ветра за валиком соломы. С верхушки скирды вся степь как на ладони. Ни один охотник не подкрадется на выстрел к лисе, пользующейся для дневки таким пристанищем.

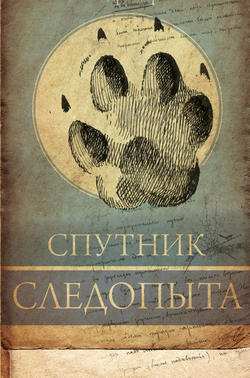

Рис. 4. Отпечаток правой передней лапы среднерусской лисицы на рыхлом мелком снегу. Подошвы ног к зиме густо зарастают шерстью – след получается широкий и расплывчатый (е. в.) Окр. Москвы. Февраль 1945 г. (сравни с рис. 5. и 288).

Однажды зимой на Оренбургской железной дороге близ станции Кандагач[11], где продают много копченой рыбы, я заметил длинные, торные лисьи тропы, тянущиеся по снегу вдоль полотна. Здесь за каких-нибудь полчаса я насчитал из окна вагона 9 лисиц, сидевших в ожидании или бежавших к поезду. После каждого пассажирского состава на полотне появляется «прикормка» – рыбьи головы, кожа, кости и т. п. Лисицы «изучили» расписание поездов и дружно являлись к полотну, заслышав гудки паровоза. У них уже выработался определенный рефлекс – так часто подкормка появлялась тотчас же за грохотом и гудками поезда, уносившегося к полупустыням Приаралья.

Зимой лиса ходит осмотрительно и умеет беречь свои силы; она никогда не пойдет глубоким снегом, если можно воспользоваться заячьей тропой, своим старым следом или дорогой. Ее переходы от одних мест охоты к другим почти прямолинейны и расположены так, чтобы пробраться незамеченной по лесной полосе, бровке оврага, за плетнем и т. п. Наоборот, на самом месте охоты, например на залежи или овсяном жнивье, лиса держится открыто, ходит «челноком», как подружейная собака, и, делая зигзаги, тщательно обследует интересующий ее участок, где не раз успешно охотилась. Если остановится отдохнуть на короткий срок, то ложится открыто где-нибудь на пригорке или куче соломы, откуда видно далеко кругом. При длительных остановках забирается в овраги, в чащу камыша или кустарников, а иногда даже скрывается в нору. Во вторую половину зимы, когда солнце «пойдет на лето», лиса ложится на дневной отдых так, чтобы с одного бока ее грели прямые солнечные лучи, а с другого – отраженные снежной стенкой или пнем дерева. На таких лежках в марте уже встречается выпавшая рыжеватая ость – у лисы начинается весенняя линька.

Есть у этого зверя особая неискоренимая привычка: подходить на пути ко всем межевым столбам, кустам, кочкам, камням и оставлять на них свои «метки» – брызги мочи. Любит лиса кататься и валяться на старых, высохших трупах зверей и птиц. Я знал одну лису, которая не раз сворачивала с пути только для того, чтобы потереться спиной об ссохшиеся останки хорька.

При всей своей пугливости и постоянной настороженности лиса чрезвычайно «любознательна». Остерегаясь западни, соблюдая массу предосторожностей, она все-таки подберется к какой-нибудь брошенной на дороге. На двадцать-тридцать шагов сойдет с прямого пути, лишь бы осмотреть валяющуюся на снегу цветную бумажку или пройти по следам вошедшего в лес человека. Дикую путаницу прикопок, прыжков и тропинок оставляет лиса, с азартом охотясь за полевками. «Мышкованье» – ее основное занятие и, если можно так выразиться, – ее страсть. Если посчастливится поймать зайца, лиса сгоряча тащит его метров семьдесят или сто, потом, успокоившись, принимается за обед. В первую очередь она съедает внутренности, а тушку разгрызает на части и закапывает. Снег на месте прикопок тщательно заравнивает носом, скрывая следы поживы от вороватых сорок и ворон.

Рис. 5. Отпечаток правой передней лапы мелкой степной лисицы – караганки на илу (е. в.). Гурьевская обл. Казахстан. Ноябрь 1941 г.

Рис. 6. Отпечаток лапы собаки (ум.).

След лисицы похож на след небольшой дворовой собаки, но, как и у волка, отпечатки ее лап всегда стройнее собачьих. Очень важен следующий признак отличия: отпечатки подушечек двух средних пальцев (как задней, так и передней лапы) у лисицы (и у волка) выдвинуты вперед настолько, что между их задними краями и передними краями отпечатков двух боковых пальцев можно положить спичку. У многих собак боковые пальцы заходят вперед за задние края средних пальцев, охватывая их по сторонам (см. рисунки 4, 5 и 6 следа лисицы и собаки).

Русские сказки утверждают, что лиса пышным хвостом «свой след заметает». Действительно, смотришь издали на янтарно-рыжую огневку[12], пробирающуюся опушкой по глубокому снегу, и кажется, что хвост ее волочится подобно шлейфу модницы. А на деле лиса носит хвост легко и бережно, редко-редко касаясь его кончиком поверхности снега. Только вконец измученный, сильно раненный или больной зверь волочит хвост понизу.

Помет лисица обычно оставляет у разных приметных точек (столбов, камней, пеньков). По величине и форме он напоминает помет небольшой собаки; его обычная окраска – темная оливково-бурая, грязно-серая или черноватая. Лиса проглатывает полевок целиком. Зелень, находящаяся в кишечнике этих грызунов, и придает свою окраску свежему помету лисицы. Наоборот, помет, долго пролежавший на солнце, становится беловатым – хлорофилл разрушается, растительная клетчатка выцветает.

Биологические станции выполнили большую работу по изучению питания лисиц, живущих в тундре, тайге, степи и пустыне. Для этого собрали помет лисиц в разные сезоны лет и определили все остатки животных[13]. Оказывается, что шерсть грызунов, перья птиц, зубы и кости млекопитающих, хитиновые оболочки насекомых, растительные части мало изменяются, пройдя кишечник хищника. По ним можно довольно точно определить состав пищи лисицы. Это в равной мере относится ко всем хищным и крупным насекомоядным млекопитающим.

Рис. 7. Зимний помет лисицы, охотившейся за полевками. (Сравни с рис. 175) (е. в.).

Рис. 8. Землеройка-бурозубка, задушенная и брошенная лисицей на следу (е. в.). Звенигородский р-н Московской обл. Январь 1944 г.

В помете хищников сохраняются яйца паразитических глист, некоторые из них могут заражать человека (альвеококк, эхинококк). Исследуя помет хищников для выяснения состава их пищи, натуралист должен принимать меры предосторожности: перед разборкой смачивать материал водой во избежание распыления мелких частиц, тщательно мыть руки, инструменты, кюветы и т. п.

О питании лисицы и других близких к ней хищников можно судить также и по остаткам добычи, обильно разбросанным близ нор, в которых живут выводки. У одной норы лисицы на юге Украины в 1934 г. я нашел остатки 15 зайцев-русаков (главным образом крупных), 3 серых хомячков, 1 большого тушканчика, 1 мышовки, 2 зеленых жаб, 1 ящерицы прыткой и несколько молодых жаворонков.

Остатки крупных животных, конечно, лучше сохраняются и легче учитываются. Естественно, что при этом методе исследования сильно преувеличивается роль зайца в питании лисицы, что необходимо иметь в виду, оценивая ее хозяйственное значение. По остаткам добычи и характеру ранений, нанесенных жертве, зачастую даже при отсутствии других следов, можно определить хищника.

Особенно важно собрать подробные данные о повреждениях, наносимых крупными хищниками домашним животным. В летнее время не всегда удается уверенно определять, какой зверь зарезал овцу или жеребенка – волк, рысь или росомаха. Местами крестьяне жалуются даже на барсуков.

Енотовидная собака. По первым порошам, а среди зимы во время сильных оттепелей встречаются небольшие собачьи следы с отпечатками лап, расположенными не ровной лентой, как у лисы, а в два ряда, по зигзагообразной линии. Округлые отпечатки (с поперечником в 4,5–5 см) на первый взгляд очень похожи на кошачьи, но имеют следы коротких, тупых когтей. Длина шага меньше, чем у лисицы (15–30 см); зверек ходит тяжелее – уже при высоте рыхлого снега в 10 см оставляет «выволоки» и «поволоки», а по более глубокому снегу прокладывает сплошную борозду. Это следы енотовидной собаки (иногда ее ошибочно называют «енот»[14]), ранее водившейся у нас только в Приамурье и в Приморском крае, но в дальнейшем акклиматизированной во многих областях СССР. Бо́льшую часть зимы енотовидная собака, сильно жиреющая осенью, проводит в длительном сне, укрывшись в земляной норе или в логове под буреломом, хворостом, стогом сена. Пробуждаясь время от времени, она оставляет короткий след вблизи логова и снова погружается в дремоту. Отдельные голодные особи деятельны всю зиму и обычно становятся раньше или позже жертвой волков, бродячих собак или подыхают от голода. Енотовидная собака – хищник всеядный, как барсук. Замечено, что летом она разоряет много гнезд уток, куликов, тетеревов и т. п.; жалобы на это поступают из многих мест. Очень интересно подробно изучить по следам жизнь этого хищника в новых областях его обитания.

Рис. 9. Отпечатки задней и передней лап небольшой енотовидной собаки (е. в.). Пальцы раздвинуты веером, а не сжаты в комок, как у лисицы. Дельта реки Волги, октябрь 1951 г.

Песец – небольшая северная лисичка – один из важнейших пушных зверей нашей фауны[15]. Он широко распространен в СССР по всей области материковых тундр и населяет большинство арктических островов. (Песцы водятся на Земле Франца-Иосифа, Новой Земле, Колгуеве, Северной Земле, Ново-Сибирских островах, о-ве Врангеля, о-вах Командорских и ряде других более мелких). Южнее полосы лесотундры песец встречается только во время осенне-зимних кочевок и не устраивает гнездовых нор. Уходя осенью из районов норения, часть песцов в поисках корма забегает на льды моря и проводит зиму в сотнях километров от ближайшей земли. Другая часть песцов направляется к югу и заходит далеко в глубину северных лесов. (Известны случаи появления одиночных песцов под Санкт-Петербургом, Старой Руссой, Тверью, на севере Нижегородской области, в верховьях р. Печоры, в Средней Сибири и на юге Якутии). Осенью, до ледостава, бродячие песцы обычно «текут» поодиночке, придерживаясь узкой полосы морского побережья или «бичевника» больших северных рек, где на песке нередко образуются целые тропы следов. При зимних кочевках в тайге песцы избегают мест с глубоким рыхлым снегом и предпочитают двигаться по льду рек, следам оленеводов, лыжням охотников или тропам лесных зверей. В зимних кочевках песцов еще много неясного. Плохо, например, изучен вопрос, от каких причин погибают песцы, прикочевывающие в тайгу, хотя хорошо известно, что большинство их, уйдя из тундры, уже никогда не возвращается на свои родные места. Тропить песцов в тундре зимою удается редко, так как по причине сильных ветров снег там настолько уплотняется, что даже северные олени местами совсем не оставляют следов. Зато в период предзимья и при весенних снегопадах по свежим порошам можно использовать следы для изучения некоторых сторон биологии этого хищника. Очень ценные сведения можно получить и троплением песцов зимой в период их бродяжничества по тайге. След песца по форме и размерам похож на лисий, но круглее его, с неясными отпечатками сильно опушенных лап; при величине отпечатков, равной лисьим, шаги у песца заметно короче. Когти передних ног песца относительно длиннее, чем у лисицы.

Рис. 10. Следы песца (ум.) и остатки морских ежей: съеденного песцом (слева) и расклеванного серебристой чайкой (справа). О-в Кильдин. Сентябрь 1927 г.

Помет песца очень похож на лисий (обычно несколько мельче) и во многих случаях едва ли от него отличим. В период кочевок песец не имеет постоянного убежища и при хорошей погоде отдыхает открыто на снегу; в пургу он отлеживается под камнями, в пустотах под нагроможденными одна на другую льдинами или устраивает временные снежные норы. Летние «гнездовые норы» песца помещаются на возвышенных местах, рано освобождающихся от снега и быстрее оттаивающих (песчаные и щебнистые холмы, крутые склоны речных долин, каменные россыпи и т. п.). Сменяющиеся поколения песцов селятся в одних и тех же норах десятки лет подряд. Такие норы отличаются обилием ходов и подземных коридоров; их иногда называют песцовыми «городками». Из года в год удобряя отбросами участок, прилегающий к норе, песцы изменяют состав его почвы и растительности; поэтому многолетние песцовые норы нередко уже издали хорошо заметны по особенно густой и зеленой траве.

Корсак. В степных и пустынных районах, начиная от восточного Предкавказья и Ергеней, по всему равнинному Казахстану к Средней Азии, а также в степном Забайкалье водится мелкая лисичка – корсак. Следы его очень похожи на сильно уменьшенные следы обыкновенной лисицы (см. рис. 289). Охотится он чаще всего ночью. На день этот зверек обычно прячется в пустующих норах сурков, в каменных россыпях или кустарниках. Биология корсака изучена еще слабо, поэтому очень полезно собрать по следам возможно больше сведений.

Волк. Пословица «Как волка ни корми – он все в лес смотрит» если и верна, то лишь для летнего времени. В зимнюю пору, вопреки пословице, волк часто «смотрит из леса». Зимой в лесу этому довольно грузному зверю трудно бегать по всегда рыхлому, глубокому снегу, а ведь волка, как и всякого хищника, больше всего «кормят ноги». Если с осени следы выводка нередко встречались на полянах, в лесу, на лугах и опушках, то с выпадением глубоких порош вы скорее всего найдете волчьи нарыски на дорогах и открытых возвышенных местах, где ветер сдувает снег или делает его более плотным. В это время в лесных многоснежных районах волки передвигаются только по дорогам и тропам, проложенным человеком или лосями и оленями.

В летнюю пору гнездящаяся на земле птица, суслики, сурки, хомяки, молодые зайцы, а местами дворовые гуси, на которых волк нападает с большой охотой и неизменным успехом, составляют его легкую добычу. Ягненок, жеребенок, далеко ушедший от матери теленок косули или оленя нередко разнообразят летний стол волка.

Приходит осень. Уже давно залегли в спячку суслики и сурки; взматерев, осторожнее стали зайцы. Поднялась на деревья лесная и улетела к югу степная и болотная дичь. Домашние гуси, ягнята, жеребята укрыты во дворах и хлевах под защитой крепких стен, плетней и заборов. Приближается трудное время. Каждую ночь, и в тишь и в метель, отыскивая добычу, волки делают длинные переходы, с каждым днем становятся более дерзкими и смелыми. Нередко волчью семью встречают под утро в 30–50 км от того места, где она была накануне вечером. Еще недавно волки издалека обходили деревни, а теперь, не дожидаясь темноты, засветло бегают по улицам, пытаясь застигнуть врасплох собаку или зарезать случайно ушедшего со двора поросенка. Скоро, мучимые голодом, они начнут ломиться в двери овчарен, подкапываться под плетни, разворачивать соломенные крыши.

В области северного оленеводства и в районах отгонного животноводства на юге домашние стада круглый год кормятся подножным кормом. Здесь волки и летом и зимой преследуют домашних животных, доставляя множество хлопот пастухам, и приносят большие убытки хозяйству.

В отличие от лисицы, корсака и песца, всегда охотящихся поодиночке, волки живут и охотятся семьей. В волчью семью кроме двух старых или матерых животных входят 3–6 молодых, родившихся в последнюю весну. Охотники называют их «прибылыми», в отличие от «переярков», или «перетоков», тоже молодых волков, но уже переживших одну зиму. Переярки летом держатся в стороне от логова своих родителей, но осенью присоединяются к выводку; в итоге образуется группа из 8–15 волков. Такую группу нередко называют «стаей», что совершенно неправильно, так как все ее члены связаны семейным родством. На больших переходах по белой тропе семья растягивается «гусем», причем каждый последующий волк ставит лапы точно в следы передового. Длинная, прямая цепочка ровных отпечатков ног, похожая на следы одиночного тяжелого зверя, тянется через поле там, где прошел целый выводок. Только на крутых поворотах или при обходе препятствии волчий строй рассыпается, оставляя веер следов, по которым можно точно сосчитать число членов семьи, их возраст и пол.

Рис. 11. Отпечаток передней ноги крупного среднерусского волка самца на сыром песке. (Размеры 12,5 на 8,5 см, е. в.). Ярославская обл. Сентябрь 1947 г.

Предводительствуемая двумя опытными матерыми волками семья крупных и сильных хищников охотится на различных животных, начиная от полевок, зайцев и лисиц до лосей, лошадей и верблюдов, справляясь даже с добычей, способной оказать жестокое сопротивление. По наблюдениям Ф. Д. Шапошникова, на Алтае волки зимой, охотясь на крупных копытных, стараются загнать намеченную жертву в узкие и скалистые долины рек, где передвижение затрудняют глубокие снега со слабым настом, крупные камни и полыньи. Зимой 1939 г. в верховьях р. Чулышмана, в устье его притока р. Шавлы была найдена жертва волков – труп марала.

«Животное вмерзло задней частью туловища в полынью, передние ноги и голова его лежали на льду. Все туловище было покрыто толстым, до 10–15 см, слоем льда. На снегу виднелись свежие следы волков». Оказалось, что хищники несколько раз прогоняли оленя через полынью, пока жертва не обмерзла настолько, что не смогла двигаться. Толстый лед, покрывавший шкуру зарезанного марала, не позволил волкам растащить тушу, но они прогрызли живот марала и через отверстие вытащили все мясо и кости. От марала остался лишь ледяной панцирь с шерстью, пустой внутри»[16]

10

Села в пригороде Нижнего Новгорода. – Н. Ф.

11

Актюбинская обл. Казахстана – Н. Ф..

12

Огневка, крестовка, сиводушка – охотничьи названия для лисиц с окраской меха разных типов.

13

Этот способ изучения питания называется «методом копрологического анализа».

14

Настоящий енот – американское животное; он имеет с енотовидной собакой только отдаленное сходство в окраске.

15

Фауна – видовой состав животных определенного района.

16

Шапошников Ф. Д. Охота волков за маралом // Научно-методические записки Гл. управл. по заповедникам. 1939. Вып. 4, с. 207.