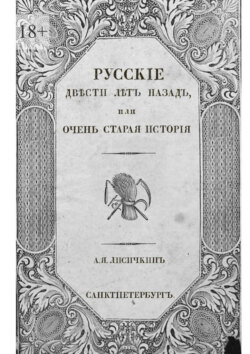

Читать книгу Русские двести лет назад. Или очень старая история - А. Я. Лисичкин - Страница 5

Глава IV

ОглавлениеПусть идут покамест, а мы с вами вернемся теперь во времени месяца на три назад.

Ах, если б знали вы, что за чудный дом стоял тогда на месте пепелища, с которого только что ушло все вышеописанное пестрое общество! Дом этот был очень мал и более чем скромен даже по уездным меркам, не то, что по губернским, и выстроен из дерева – но все же как милы были его крашеные золотистые стены, мелкоостекленные окна, крошечный балкон над входом, украшенным неизбежными белыми колоннами. Говоря «милы», мы, однако, не хотим сказать, что они были особенно тщательно отделаны или даже чисты. Из уважения к истине мы даже признаемся, что колонны, к примеру, были изрядно захватаны, несмотря на побелку раз в год (на Пасху), и что стекла в окна были вставлены довольно дурно, кое-где треснули и давно нуждались в замене. Понимающий читатель поймет, как это бывает: не по хорошу мил, а по милу хорош. Даже мы, никогда не жившие в этом доме, со слезами на глазах отдаем ему в этих строках дань искреннего уважения, ибо этот дом разделил в тот страшный год все превратности общей нашей судьбы, и никогда более не звучали в его стенах ломающиеся юношеские голоса и девичий смех.

Дом этот, душа и сердце скромного имения под названием Норовлёвка, принадлежал тогда Василию Павловичу Норовлёву-Гольскому, слывшему среди соседей богатеем, с его, страшно молвить, целыми восьмьюдесятью душами обоих полов. Мы уже слышим, как какой-нибудь столичный житель в этом месте производит носом известный звук, изображающий бесконечное насмешливое презрение. Заметим, между тем, что на каждого толстосумого миллионщика или усыпанного бриллиантами вельможу в случае, да и просто какого-нибудь князя-гордеца, который, даже впав в немилость, оставался при своих семидесяти тысячах душ, приходился тогда в нашем Отечестве целый легион жалких во всех отношениях существ, называемых мелкопоместными дворянами. Спесь и долги были зачастую единственным их достоянием, к людям своим они относились тем жесточе, чем острее осознавали свое собственное ничтожество, с каждым следующим поколением все глубже погружаясь в невежество и нищету. Сплетни, лизоблюдство, жалкие попытки уподобиться богачам с их безумным расточительством, разврат, насилие, дурные болезни и пьянство – вот что составляло жизнь значительной их части. Предаваться обыденному, привычному скотству многие из них зазорным не считали, и упаси боже было посмотреть на них свысока или обмолвиться о том, что, де, образ их жизни роняет их дворянское достоинство, с которым они при этом носятся будто дурень с писаной торбой – вопли их, мы полагаем, слышны были в таких случаях в самом Санкт-Петербурге.

Впрочем, не про таких будем рассказывать мы на этих страницах, повторив лишь вслед за Дантом: «Взгляни, и мимо»; люди и подаровитее нас все язвы нашего общества преподробнейшим образом уже живописали. Мы же обратимся к лицам, столь же ограниченным в имущественном отношении, но гораздо более привлекательным, выделявшимся среди сонма скотов и самодуров словно жемчужные зерна в навозной куче – ведь были ж и такие, и немало. Что бы там ни говорили образованные люди, а в Отечестве нашем не все так беспросветно. Ужасаясь одним, не забудем и о восхищении перед другими, ибо если одни мелкопоместные дворяне заставляли скорбеть о будущем всего рода человеческого и призывать на землю дождь серный и огненный, то их же ближайшие соседи подчас, напротив, поражали широтою и добротою души, чья телесная оболочка, прикрывавшая свою наготу домоткаными обносками, обреталась на каком-нибудь жалком пятачке земли, подкрепляя свои силы презренной ячной кашей да мочеными яблоками.

Итак, как мы уже говорили, Норовлёв представлял собою что-то вроде местного Креза. Ходили слухи, что его поместье приносит баснословный для своих скромных размеров доход. «В удачный год!» – прибавляли мелкопоместные завистники к произнесенной шепотом сумме, многозначительно поднимая брови и поджимая губы. Впрочем, судя по состоянию его имения, все эти золотые горы расточались каким-то загадочным образом в чистом воздухе – однако славу богача они ему снискали, не в последнюю очередь благодаря его супруге. Взял он еще в 1770-х добронравную, но взбалмошную девицу домашнего воспитания, которая, хотя и помещала, будучи вопрошена, новообретенную тогда Тавриду куда-то на Аппенинский полуостров, но считала как Архимед. Озадачившись однажды, почему у них (при далеко не последнем хозяйстве в уезде) не подают бисквитов с битыми сливками как у папеньки, она скорехонько вывела на чистую воду вора-управляющего и скрутила всех, до кого дотянулась белыми своими проворными пальчиками, в бараний рог, а потом, наладив дело и добившись появления на столе бисквитов, уже увлеклась и полностью посвятила себя всевозможным сластям. Посылала в саму Калугу за миндалем, заставляла девок чистить от косточек смородину на варенье, велела протирать сквозь мельчайшие решета малину – каких только изысков ни подавали у них на сладкое!.. Гость уже изнемогал, бывало, а оне все метали на стол блюдечко за блюдечком, уговаривая отведать не ту так другую русскую пастилу, если уж три дюжины варений не потрафили. За все это мужики и бабы8 называли Норовлёву между собою Лакомой барыней, но потихоньку, потому как ох щедра она оказалась на розги и тычки булавками; ну да то дело прошлое, чего уж теперь поминать.

Соседи Норовлёвых всегда жили еще более скромно (воздержись, почтеннейший столичный житель, пожалей свой нос!). Чета Голубицыных, к примеру, в 1812-ом году владела всего лишь двадцатью душами, из которых пятеро уже не слезали с печей, а трое были еще в зыбках. Баре в этом имении жили в такой же избе, как и их крестьяне, едали подчас те же пустые щи и так же истово молились о сухих солнечных деньках в сенокос. Но даже Голубицыны не были нищими по мелкопоместным меркам, ибо были ведь и дворяне, вообще не имевшие ни крестьян, ни земли – ни богу свечка, ни чорту кочерга, шуты да приживалы у соседей побогаче. Про таких в народе говорили: «Худое дворянство хуже пономарства» и всячески презирали. Жалкое положение мелкопоместных дворян было крайне прискорбным даже в благополучные годы, чего уж говорить о поре, когда разразилась война.

…Ах, как, должно быть, прекрасно быть одним из тех самых вышеупомянутых миллионщиков и метать горстями бриллианты и золото, когда Отечество в опасности и все в едином порыве стремятся уделить на военные нужды всего побольше: людей, лошадей, сухарей, фуража, тулупов, сапог, пороху, подвод для перевозки всего этого изобилия. Летели на орлиных крыльях вести, от которых разгоралась гордость в сердцах и наворачивались слезы на глаза: князь Такой-то на собственные средства поставил под ружье и полностью снарядил две тысячи рекрутов; купец Сякой-то пожертвовал пятьсот лошадей и корму для них на три месяца; граф Эдакий дал столько-то сукна и предоставил два из своих особняков под будущие госпитали; дворянское собрание Энской губернии вскладчину собрало на благое дело тридцать две тысячи рублей золотом… Дух захватывало от всех этих сотен и тысяч, табунов лошадей, бесконечных верениц волов, гор хлеба и прочего.

Лептой вдовицы душу спасешь, но и одного рекрута-то не обмундируешь. Да-с, совсем иное дело, когда единственное имение твое – лишь иголка в том пылающем стоге сена, коим были западные губернии Отечества нашего в лето от Рождества Христова 1812-ое. Вообразите себе отчаяние матери, тщетно прикладывающей младенца к сухим, истощенным сосцам, из которых не показывается ни капли молока. Представьте тоску добытчика, возвращающегося к голодным домочадцам с пустым ягдташем. Все существо ваше рвется дать, напитать и обогреть, а нищета не позволяет. Описываемый нами уголок М – —ского уезда Калужской губернии был, прямо скажем, беден, и там, где другие могли себе позволить жертвовать щедрою рукою, здешние жители и так едва сводили концы с концами; хотели бы дать, да нечего.

Взять хотя бы тех же Голубицыных; о них много будет разговору далее, лучше сразу познакомиться поближе. Штабс-капитан Голубицын сам был из совсем других краев и здесь оказался волею случая. Был он с юных лет честным служакой, звезд с неба не хватал и в генералы не метил, но долг исполнял исправно. Тем страшнее был удар, который получил он на четырнадцатом году беспорочной службы; случилась растрата казенных денег, и виновный исхитрился подвести под суд вместо себя Голубицына. Облыжное обвинение в таком позорном преступлении поразило честного малого в самое сердце. Так как мир все же не без добрых людей, за беднягу вступились сослуживцы, добились пересмотра дела и восстановили его честное имя – но не его веру в государство, о которой он до того особо не задумывался, как и о своей вере в бога.

Майор Ивлинский, из хлопотавших за Голубицына, уступил ему по более чем сходной цене, и частью в долг, одну из своих самых захудалых деревенек, которая, по стечению семейных обстоятельств, находилась в отдалении от всех прочих его владений и была скорее обузой, чем источником дохода. По правде говоря, единственным доходом, получаемым с этой деревни, были письма, присылаемые тамошним управляющим и зачитываемые хозяином своим приятелям над чубуками для безотказного шумного увеселения. Хохот обычно начинался уже с оглашения названия деревеньки, которое мы здесь приводить не будем, на тот случай, если книжица наша попадется в руки какой-нибудь девице, и оставим несчастному именьицу только второе его название, стыдливо прибавляемое обычно в скобках: Клинышек тож. Клинышком оно называлась потому, что, располагаясь при стечении двух ручьев, являло оно собой как бы тощий сиротский ломоть, отрезанный от роскошного, жирного норовлёвского пирога. Захудалая деревенька так намозолила глаза еще деду теперешнего владельца Норовлёвки, что тот велел рубить лес и резать лозу где угодно, только не по границе с несчастным Клинышком, дабы это memento mori9 не омрачало ему вид из кабинета. За годы, прошедшие с той поры, предоставленная самой себе небольшая рощица так разрослась и цель его была достигнута настолько успешно, что никто и не заподозрил бы за этим клочком леса обиталища разумных существ. А они там жили, хоть и крайне бедно, о чем два раза в год исправно сообщалось владельцу деревеньки в совершенно излишних подробностях, которые и приводили его в такое веселье.

Положа руку на сердце, мы не можем точно сказать, что именно находил беспечный (да, назовем его, пожалуй, беспечным, из одного уважения к доброте его души хотя бы) барин более забавным – многословные описания всевозможных бед и издержек, из-за которых ему годами не присылали из Клинышка и рубля, или прегрешения против правописания и штиля, которые допускал в писаниях своих тамошний управляющий, он же, по малочисленности деревеньки, староста. Хозяин, бывало, закатывался до колотья в боку, сыпал пепел на ковер, и, утирая слезы, признавался: «Ох, не могу, люблю шельму!» Отсутствием доходов с этого имения он не тяготился, ибо имел другие средства.

Так Голубицын вышел в отставку и намеревался удалиться в свое крошечное имение в поисках одного: покоя. Однако ж надо было и жениться. Воспользовался он для этого услугами известной женщины, которая подыскала ему девицу по его положению и состоянию, то есть сиротку-бесприданницу, которая звалась Анна Гавриловна Сохатова. За выгодными невестами охотятся люди другой породы; Голубицын искал домовитости и простоты – и нашел. Бесприданница – безобманница, вся как на ладони.

Родители Анны Гавриловны приняли мученическую смерть после взятия Магнитной крепости. Единственное, что она знала о прочей своей семье, по малолетству, было то, что имелась у нее какая-то «тетенька Брусникина в Самаре». Припрятавшее ее семейство не могло кормить лишний рот; девочке уделили горсточку сухарей, несколько копеек денег, довезли до Орска и оставили. Прибиваясь то к одним юродивым и нищим, то к другим, добралась она к осени до своей цели, всюду твердя, как заклинание, единственно: «Помогите, Христа ради, иду к тетеньке Брусникиной в Самару».

Тетенька, имевшая трех собственных дочерей, приняла ее в дом, обид не чинила, но и особой сердечности не выказывала. Выросла девица скромная, работящая, но холодноватая и державшаяся вечно так, будто проглотила шомпол, что, если подумать, для дочери солдата было только естественно. По вхождении в возраст тетенька счастлива была сбыть ее с рук, хотя Аннушка и не была соперницей ее дочкам; не хватало доброй женщине в девице благодарности и тепла душевного, которых она ждала грешным делом от облагодетельствованной сиротки. В хозяйстве, впрочем, от Анны Гавриловны была большая польза. Она умело торговалась, вставала одной из первых в доме и сразу же принималась хлопотать, отменно шила. С вышиванием и прочими изяществами дело не заладилось, но строчку она клала прямую как проглоченный ею когда-то во младенчестве воображаемый шомпол. И приданое у нее все выходило солдатское: простое, добротное, скушное и немного не в пору.

Когда тетенька со свахой сообщили ей о том, что имеется для нее на примете жених, Анна Гавриловна трепетала недолго. Оно, конечно, смотря кто попадется, но вести собственное хозяйство, никого в плечико не целуя, было заманчиво, а вековать приживалкой до старости ой как не хотелось. Немного страшило ее супружеское ложе – и возможное жестокое обхождение, что не было диковиной для наблюдательной девицы, но все встречавшиеся у нее на пути беды она меряла своей одиссеей по дороге в Самару и пришла к мысли, что замужество все ж таки вряд ли будет хуже того.

– Покажьте прежде, а так я согласна, – с достоинством подняв нос сообщила она.

Состоялись смотрины. Некоторое время предполагаемые жених и невеста, в полном соответствии с сутью совершаемого действа, пристально глядели друг на друга через стол, поджав губы. Голубицын был не особенно хорош лицом еще до того, как переболел оспой, но скроен ладно, и глаза его произвели на девицу благоприятное впечатление – спокойные, добрые.

Гостя пригласили отобедать. По совету умудренной годами тетеньки, Анна Гавриловна внимательно смотрела, как Голубицын ест, и прислушивалась к себе.

– Перво-наперво всегда примечайте, как он ест, – не раз говаривала своим девицам тетенька, – Вам на это потом всю жизнь каждый божий день глядеть. А то ж и до греха недалеко.

Уже подали скромное пирожное, а Анна Гавриловна все еще добросовестно смотрела на мерно двигавшиеся уши, слушала, какой звук производят крепкие зубы, задевающие чайную ложечку, с удивлением отмечая, что ни виды эти, ни звуки ее чувства ни в чем не оскорбили. Сваха с тетенькой многозначительно переглянулись и отсели на диванчик у стены, оставив жениха и невесту за столом.

Первой заговорила Анна Гавриловна. Памятуя о главном ужасе младенческих своих лет, она поспешила перейти именно к нему, на тот случай, если жених окажется других взглядов в этом столь важном для нее вопросе.

– Ну что ж, буду вам честной женой и доброй хозяйкой. Одно только у меня условие имеется, насчет ваших мужиков. По хозяйственной части вот они где у меня будут, – говорила она, поднимая к самому своему носу маленький кулак, – Все выжму. Но напрасных злых обид чинить им не могите. Невест не портить, с мужними женами не баловаться; с бобылками или солдатками еще куда ни шло. И пороть только за дело.

Крякнул было Голубицын, позабавленный тем, что бесприданница-приживалка, нимало не стесняясь, смеет выставлять какие-то условия, да еще показывающие неприличную для девицы осведомленность о жизни, однако серьезные ее очи и гренадерская выправка уже запали ему в душу. Поразмыслил он и кивнул, а потом, замирая от собственной лихости, прибавил к вознаграждению свахи сверх оговоренного пять рублей серебром.

Так и прибыли они в Клинышек, еще почти чужие друг другу, трясясь на полупустых сундуках, которые выгружали сами под настороженными взглядами деревенских, вываливших поглазеть на новых хозяев. Наученные горьким опытом тому, что перемены обычно бывают исключительно в худшую сторону, но никак не наоборот, мужики были полны недоверия, так что в итоге оказались приятно удивлены.

Пободались, конечно, первое время – как без этого? Деревенские на каждый чих поминали прежнего хозяина, при котором «не так все было», хотя, по правде говоря, прежний хозяин был хорош главным образом тем, что они его никогда не видели. Управляющий оказался тот еще езуит и, как выяснилось, несколько приукрашивал в своих письмах плачевное состояние тамошнего хозяйства (утверждая, что дела идут еще хуже, чем на самом деле, мы имеем в виду). И вправду: ну что такому барину как майор Ивлинский эти их двадцать рублев? Ему – пшик, а здесь пять семейств по миру не пойдут. Себе в карман сей достойный старец эти деньги не клал, позволяя лишь изредка поездку в кабак; нет, выпить-то и дома можно, но тут никто вокруг тебя не спляшет и «Чего изволите?» не споет – совсем не то.

Мало-помалу пошли дела на лад, оказалась новая барыня не так уж плоха. Не лаялась, не лютовала, с собственным хозяйством домашним управлялась сама; баб умела улестить – кому ниток для вышивки, кому бусков для дочки, у кого курочек похвалит, кому копеечку сунет (подарки, скрепя сердце, выкраивала Анна Гавриловна из своего нехитрого приданого). Раков-ягод детишки притащат сверх урока – хоть грошик, а уплатит. Страсть как любила, правда, постоять над душою во время работ на барских полях, погоняя зазевавшихся (ну да такое уж их господское дело, на то и щука в море, чтоб карась не дремал; известно, на чужом поле народишко не как на своем пашет), и девок, когда подрастали, не спешила замуж отдавать (рабочие руки самим нужны). Однако у деревенских был почти что прямо перед глазами пример соседской барыни-самодурки Норовлёвой, а Анна Гавриловна, со своей стороны, прекрасно помнила, на что способны недовольные мужики; так, имея в виду, что может быть противная сторона и неизмеримо хуже, они все и поладили.

Поскольку были Голубицыны не из тех бар, что закладывают и перезакладывают свои имения, не выезжая из столиц, то, находясь прямо на земле, хлебнула Анна Гавриловна полною чашей всего, что положила судьба великорусскому пахарю. Хлеб, конечно, родится не на земле, а на небе, но, если земля тоща, то хоть убейся, нечего и божьей милости ждать. Заведешь еще одну корову, земельку получше унавозить, так на эту корову, выходит, несколько лет и работаешь; поди на такую барыню сена-то запаси, когда ее, прорву, больше полугода кормить надо, да не одним сеном, и мучки, и отрубей вынь да положь. Лошадей в Клинышке было испокон веков всего две, да одна барская (на ней приехали), одна из деревенских года через три пала; купили мужики вскладчину кое-как жеребенка, тоже через полгода издох. Хозяйство просыпалось сквозь пальцы как пригоршня сухого песку, и только что не давало протянуть ноги. Почему бы не взяться за дело по уму, не применить какой-нибудь передовой подход? Те, кто, осев впервые на земле, пробует подобное, скоро открывают великую истину: мужик держится дедовских привычек и примет неспроста – чтоб с голоду не помереть и хоть с чем-то остаться; земля-то не такая, как в иных благословенных краях, где за сам-треть пахарь и рук марать не станет: желающих все с наскока получить не жалует и пустых мечтателей не терпит. А то бывает же и так, что нахватается какой новый хозяин самолучших распоследних веяний, в печати вычитанных, возьмется за дело эдак ретиво, подступится – да и бросит, а потом плачется приятелям, каких ленивых и косных мужиков ему бог послал; а мужики те уже ноги протянули. Выигрывали те, кто мог вложить в землю довольно деньжат и чем-то прожить, если первые опыты не приносили плодов, но этого Голубицыны себе позволить не могли.

Все же Анна Гавриловна держалась на плаву; тут у соседей хитрость какую подсмотрит, там еще какой расход, голову изломавши, урежет – но мечты о собственной пшеничке так и оставались мечтами. С ячменем, просом, гречихой, рожью-матушкой дело еще шло кое-как, особенно когда сорняки удалось подзадавить, но и тут подстерегали нашу хозяюшку беды, которые, верно, будут преследовать русских земледельцев до второго пришествия: не уродился хлеб – плохо, в кусочки пойдешь; уродился хлеб – так он у всех уродился, опять плохо, дорого не продашь, да и продать – та еще морока; подвернется сговорчивый покупатель – как бы лишнего не продать от жадности, чтобы потом самому с голоду не опухнуть; нету покупателей – как бы хлеб-то, потом и кровью выстраданный, не сгноить. Э, да что рассказывать; столичные не поймут, а кто сами на земле, те и так все распрекрасно знают.

Единственный раз повезло Анне Гавриловне, если можно так выразиться, когда она еще только начинала хозяйствовать; был случай, что у народа несчастливо озимые прихватило, а хлебушек уже заране на винокурни-то продан. Голубицыны остереглись по нерешительности ввязываться в выгодное дело, да и остались при своем, что было в тот скорбный год немало. Кое-что потом продать сумели соседям же; каждая копейка дорога. Себя прокормить-то еще можно, а чуть пожелаешь развернуться, прикупить снасти какие или скотинку, или, там, семена обновить (лен без этого хоть не сей) – денежки вынь да положь, а за что их выручить? Торговали Голубицыны робко, боясь прогадать, а эдак, как известно, состояния не приобретешь. Ну да какое уж состояние, быть бы живу; только трепыхнешься – убытки вместо барышей. Вот, к примеру, отпустила она как-то Прохора Косоротого зимою на извоз в Калугу, он там господскую лошадь и сани пропил, как потом стороной вызнали, кинулся в бега, так и пропал. Вот и сидели годами на пеньке, перьях, воске, дегте, покупателей ждали (иногда, разве что, заезжавший к соседям перекупщик случайно заглянет). Самим бы в город возить, перекупщиков не кормить – а на чем, кого посылать, кому продавать? Торговать умело – тоже дар, не всем дано. Все это, разумеется, накладывало отпечаток на их и без того суровый солдатский быт. Скажем, можно было бы палить себе спокойно свечи – да денег (даже призрачных, мерещившихся где-то в неопределенном будущем) жалко. Пусть и стоит та свеча копейку, копейка рубль бережет. И так во всем. Дело ж не только в фанабериях всяких, одних податей сколько заплатить надо. Получили они со временем скромное подспорье – подрос меньшой сынок, нареченный Антоном, без особых способностей кроме разве что твердого почерка (спасибо прописям, одолженным соседским учителем); был он определен копиистом в М – — и отсылал половину своего скромного жалованья родителям в деревню.

…Зазевали, поди, на рассказе о захудалом уездном хозяйстве, о пеньке да дегте, да о превратностях цен на рожь? На что же вы рассчитывали, открывая книгу, озаглавленную «Русские»? На историю о благородном разбойнике, на любовные похождения какой-нибудь графинюшки? Разумеется, со стороны сочинителя даже несколько непорядочно, только подразнив читателей рассказом о бравых вояках, перескакнуть вдруг на совершенно другие предметы. Упомянутые вояки, кстати, тоже вот совсем не рассчитывали оказаться в какой-то глухой деревеньке вместо живописного, величественного поля боя, где под рокот барабанов и пиликанье флейт творится в пороховом дыму история, где льется кровь и совершаются подвиги. Им также хотелось бы поскорее узнать, что с ними будет далее, но всем любопытствующим придется еще немного обождать – надо же хорошенько объяснить почтеннейшим читателям, куда наши французы идут и с кем. Они бы сами точно не отказались послушать; читатели восседают сейчас в мягких креслах, а красавцы наши писаные ковыляют себе все это время с мешками на головах да гадают, какому роду смерти их предадут угрюмые дикари, про которых им ничегошеньки не известно. Посему – продолжим.

Итак, искал Михаил Семенович Голубицын себе тишины – и обрел. Первые несколько лет он даже не вникал особо в хозяйственные заботы, врачуя душу мирными деревенскими досугами, но потом потихоньку оттаял, увлекся, помимо охоты, рыбной ловлей, запрудил ручей, самолично разметил садок для откорма рыбы, а также завел себе индейского петуха, прозванного Бироном, на том душа его и успокоилась. Супруга же его, напротив, все пыталась хлопотать; подобно садовнику, уже видящему в тоненьком саженце будущего тенистого великана, видела она в Клинышке в каком-то невозможно отдаленном будущем крепкое добротное хозяйство с полными закромами, нарядными бабами, вечным гомоном детишек, тучными стадами. Разбивались ее хозяйственные устремления с завидным постоянством то об одно, то об другое, а главное – об отсутствие рабочих рук.

Большая надежда была еще при Павле Петровиче на двух пареньков; ладные росли ребята, один пошустрее, другой потише. Голубицына холила их и подкармливала понемногу, потому что должны они были однажды жениться и привести в Клинышек крепких работящих невест, а кто пойдет за заморышей? Две эти будущие мощные ветви, на которые возлагались такие упования, отсохли рано: тихонький еще недорослем утонул, шустрый оказался слаб по части выпивки, начинал, выпив, буянить и чудить, пришлось продать его в рекруты одному из соседей. На вырученные деньги купили у другого, дальнего соседа Бормасова невиданную, чудесную гишпанскую овечку для улучшения местной породы – дивные валенки из ее шерсти получались, выделывались чуть не вдвое быстрее против обычного.

Имелся в Клинышке и свой дурачок. Народился он чудом у бондаря Тимофея, пятидесятилетнего уже старика, и его сухонькой ровесницы-жены незадолго до приезда новых хозяев. Толку от мальчонки, окрещенного Иваном, не было никакого. Вечно пялился он в пространство перед собой, да возился с какими-то палочками и камушками. Определили было его в пастушки, да вышло худо: загляделся он опять на свои щепочки-веревочки и не заметил, как вверенные ему овечки потравили роскошный луг Норовлёвых.

Объясним тут для жителей столиц, что есть в сельской местности потрава. Ахиллес, у которого увели из-под самого его роскошного греческого носа красавицу Брисеиду, по всем правам принадлежавшую уже ему, не был так уязвлен этим произволом, как бывает оскорблен ваш сосед, когда в его рожь забредает ненароком ваша овца. Вы можете до морковкиного заговения убеждать его, что сие сделалось без намерения причинить ему убыток, по чистой случайности и недосмотру, но он неизбежно будет уверен в обратном и, в свою очередь, не преминет напустить своих коз в ваш ячмень, за что вы, возможно, посчитаете уже необходимым загнать целое стадо коров на лучший его луг, ибо надо же, в конце концов, и совесть иметь. Потрава, таким образом, является одним из любимых кошмаров наших сельских жителей, причем посещают эти кошмары лиц всех сословий; и баре, и мужики, бывает, вскакивают ночью в холодном поту, преследуемые видениями о потравах, причем неважно, ими ли причиненных или им – в любом случае потрава означает бесконечные неприятности для обеих сторон.

Норовлёв был, в общем-то, человек незлой, но бывали у него дурные дни, когда было лучше не попадаться ему под руку и на глаза, и пресловутая потрава приключилась как раз в такой день.

– Подайте мне этого!… – тут употребил Василий Павлович, бушуя, не слишком уместное в печати слово, – Запорю! Ишь какой обычай завели! При прежнем хозяине такого не бывало.

Мы даже не сможем вам объяснить, как удалось Голубицыным упросить и улестить сурового соседа (тайная сия велика), но дело было улажено, и превратился даже с годами Ивашка каким-то образом у Норовлёва в свидетельство его христианского милосердия и широты души.

– Ивашку Тимофеева я не запорол! А мог ведь! – опрокидывая себе на нос очередную муху, говаривал он.

Ивашка между тем оказался не так прост. Оказавшись в центре внимания обоих господских семейств, он не ударил в грязь лицом. Норовлёвский учитель, Иван Яковлевич Дёмин, тот самый великодушный даритель прописей, с которым вы еще не раз встретитесь на этих страницах, взял на себя труд приглядеться к мальцу и его щепочкам, и направился пошептаться с Голубицыной. О чем они говорили, нам неизвестно, но отослан был Ивашка с глаз недовольного соседа долой аж в саму Москву, в подмастерья к изготовителю врачебных инструментов, шапочному знакомому того же Дёмина, который имел некоторое отношение и к благородному искусству медицины, о чем речь также пойдет далее. Отпущенный таким образом на оброк, некоторое время получал Ивашка даже копеечное довольствие от Норовлёва, потом родители его померли, а еще чуть погодя выкупили его вcкладчину товарищи по мастерской (на эти деньги Голубицыны купили тогда знатную кобылку, которую так и прозвали – Ивашкина), и затерялся бывший деревенский дурачок на необъятных просторах нашего Отечества, как не было. Только сам Норовлёв все продолжал время от времени поминать Ивашку, которого он не запорол, а ведь мог, чем вызывал неизменно зубовный скрежет своего сына, Николая (дочь вела себя более почтительно, но и она нет-нет, да и закатывала глаза).

Раз уж мы начали о детях Норовлёва, добавим тут пару слов. Еще впервые осев с молодою женою в деревне, Василий Павлович не отказывал себе в простых земных радостях, и что по двору, что по полям бегало не одно свидетельство мощи его чресл. Лакомая барыня, зная об этом, брезгливо вглядывалась в босоногих ребятишек, высматривая на чумазых личиках мужнин нос, глаза или ямку на подбородке. Весьма уязвлена она была любвеобильностью своего супруга, тем более, что из ее собственных детей пережили младенчество только двое, первенец, Николай, и четвертая по счету, только что упомянутая благовоспитанная Полина, о которой мы многого сказать не можем, поскольку потеряли ее из виду после ее замужества.

Родами последнего, восьмого по счету, ребенка Лакомая барыня умерла. Крупная девочка шла задом, и, как ни мудрили повитухи, разродиться их хозяйка не могла целый день, а когда ее несчастная, замученная долгими потугами дочь появилась-таки на свет, вся синяя, с помятой головой, из роженицы рекой хлынула кровь и страдания ее прекратились прежде, чем к ней успели привести священника. Думали было, что и младенец жить не будет. Однако выправили бабки ей голову, вызвали сердитый плач, приложили к щедрой груди кормилицы, и последнее дитя Норовлёвых соизволило задержаться на этом свете.

Расти бедняжке, нареченной Александрою, пришлось сиротой. Отец после смерти жены запил, младенца с горя несколько лет сторонился как прокаженного, а там и ушел в очередной поход. По возвращении брат забрал его в Москву, развеяться, и там Норовлёв с удивлением обнаружил, что он не старый чудак, а орел-мужчина, и впрямь чудо-богатырь, с честью прошедший вслед за своим вождем по стопам отца стратегии, и из Москвы он приехал в деревню, теперь навсегда, совершенно переменившимся и уже с новой женой.

Норовлёв носил бы ее на руках, если бы не подагра. Вторая жена его, в девицах Ольга Петровна Светищева, была удивительным существом, видевшим наш грешный мир словно бы сквозь волшебное стекло. Муж был для нее отважным воином, поседевшим в сражениях, рыцарем без страха и упрека, его несчастная деревенька – дивным уголком на лоне природы вдали несносной городской суеты, и, надо сказать, своим влиянием она много сделала для умягчения нравов. В соседстве с усмешками ждали, когда Ольга Петровна, наконец, спустится с небес на землю, да примется, как все добрые люди, за засолку грибов и раздавание пощечин горничным, но годы шли, а их ожидания не оправдывались – зато каким-то чудом начала оправдываться ее вера в мужа. Норовлёв уже не пил и не искал утешения в объятиях поселянок (выразимся из уважения к его новой супруге так), лично занялся воспитанием народившегося у них сынка, названного в честь отца Василием, и даже попытался приблизить и обласкать Сашеньку, но было уже поздно, девочка выросла совершенной дикаркой. Ольга Петровна относилась к девочке благосклонно, но со свойственным ей возвышенным взглядом на все мирское. Слыша в очередной раз, сколь горька участь несчастного ребенка, отмеченного подобным жестоким проклятием, Сашенька кривила лицо, ставила своему единокровному братцу подножку и убегала от мачехи в лес за земляникой (в любое время года), являясь только к столу, да и то не всегда. Время коротала она в людской, забегая иногда то к кузнецу, то к норовлёвскому учителю, Дёмину. Отец только вздыхал; скоро замуж выдавать, а кто такую возьмет? И мачеха, видя его печаль, также роняла слезу-другую.

Когда стало известно, что Норовлёв предоставил квартиру вражеской армии, о, с каким горьким торжеством принялись соседи перемывать кости его супруге. «Оскоромилась, святоша», – шептали обыватели друг другу в уездных гостиных, хотя сама-то Ольга Петровна была ровно ни в чем не виновата.

Дело было в том, что, будучи весьма изящного сложения, она, не слишком удачно разродившись меньшим сыночком, оставалась в постели и никого не принимала, и даже не знала поэтому, что соседки уже решили лишить ее Поля своих Виргиний. Для хозяйственных дел, к которым новая барыня не имела ни вкуса, ни пристрастия, по счастию, имелись в Норовлёвке ключница и суровый старец Панкратий, властелин надо всею дворней, привыкшие заправлять всем еще со смерти Лакомой барыни. Враги подступали уже к самому порогу; заботливый муж нашел бы способ удалить супругу и детей из столь опасного места, но Ольга Петровна была еще очень слаба и страдала кровотечениями, и Норовлёв, потеряв таким образом первую жену, был полон решимости во что бы то ни стало не овдоветь во второй раз. Как-то один из французских интендантов, завернувший в Норовлёвку с целью грабежа, то есть, простите за оговорку, приобретения фуража, почуяв в хозяине слабину и растерянность, обронил, что, вот, ежели б его милость согласились бы квартировать у себя время от времени господ офицеров да помочь с добыванием по округе провизии, ему бы и охранный лист чуть ли не с личной подписью Наполеона выдали б, и деньжат подкинули, и обид бы не чинили; и вот Василий Павлович, совершенно обезумевший на старости лет от поздней любви и тревоги, бумагу-то и подмахнул, сердешный, сам не поняв как. Получил обещанный ему охранный лист, чин чином, а с ним и постыдную обязанность вместе с французами грабить (назовем уж вещи своими именами) окрестных поселян.

Ольга Петровна в это время кормила бедняжку Поля собственною грудью, страдая от его беззубого покамест, но жадного ротика, пила бульоны и не вдавалась особо в то, почему уверенно, как хозяева, останавливались у них французские офицеры, грохоча по всему крошечному дому каблуками. Всем ведь известно, что вражеские армии политесу не разводят, где хотят стать – там и станут.

8

Просим простить нас великодушно за то, что, взявшись рассказывать историю людей, находившихся тогда ближе всего к земле, в погоне за краткостью лепим мы на этих страницах кормильцев наших и поильцев в единый ком наподобие хора в античной трагедии, даже не всех называя по именам. Так-то у нас что ни мужик – то повесть, что ни баба – то житие.

9

Напоминание о смерти (лат.)