Читать книгу Грандиозный старик - Алекс Сино - Страница 3

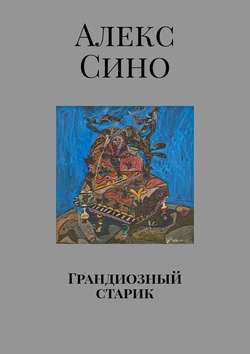

Грандиозный старик

ОглавлениеХотя одесская осень вкупе с мнительностью часто искажают реальность, я сразу узнал его прыгающую птичью походку. Цыкнув на мою таксу, я устремился за сгорбленной фигурой профессора Борового, которая почти скрылась за углом Холодильного Института.

Когда он представлялся нам перед своей первой лекцией, огромный, рыжий, с уродливым шрамом на правой щеке, я ослышался и потом назвал его Самуилом Яковлевичем.

Высокомерно прищурившись, он сказал:

– Молодой человек, меня зовут Саул. Это, к вашему сведению, библейское имя. Царь Саул, объединитель Израиля и создатель первой регулярной армии еврейского государства.

Высокомерие в его взгляде мешалось с иронией.

– Первая книга царств. Как вы могли забыть?

Ошарашенный, я смотрел, как профессор собирает тетради в свой потрепанный портфельчик. Саулу Яковлевичу Боровому было тогда крепко за семьдесят, и Первую книгу Царств он, скорее всего, проходил в своем дореволюционном детстве. У нас, восемнадцатилетних безбожников, была своя школа – КВН и «Битлз».

Профессор Боровой веселил нас без остановки. Даже название его предмета – «Экономическая история» – казалось несерьезным. Он читал лекции, гордо откинув голову и закрыв правый глаз. Он был похож на памятник, который шаловливый скульптор изваял с расстегнутой ширинкой. Написав что-то на доске, он клал мел в карман просторного, как балахон, пиджака и потом, под наш тихий хохот, долго искал его. Он мог запросто процитировать иностранного коллегу на прекрасном французском, при этом его русский был типичным одесским говором со словами «пьять», «рубель» и «пяные». Он часто пользовался украинским словом «смитье» – мусор, которое произносил с особым чувством и ударением на «т» – «смитте».

Когда город накрыла отъездная волна середины 70-х, и нашу группу один за другим покинули двое очень талантливых ребят – Миша Цукерман, сейчас он профессор в Беркли, и Шурик Гуревич, руководящий теперь большой страховой компанией во Флориде, Боровой тяжело вздохнул:

– Ну и с кем мы здесь останемся? Со смиттем?

Заметив мое удивление, он поторопился загладить бестактность:

– Последняя надежда на вас, молодой человек.

Наши товарищи не просто оставляли нас: они перебирались в сказочный мир, где битлов можно было увидеть живьем, легко купить их пластинки. Звездой нашей неофициальной институтской эстрады оставался профессор Боровой. Он мог выбросить в окно зачетку студента, который не подготовился к экзамену. Во время лекции его речь могла вдруг стать глуховатой и неразборчивой, как если бы он погружался в воду, но потом он всхрапывал, вскидывал голову, приглаживал рыжие вихры и, как ни в чем не бывало, просил напомнить, на каком именно месте он остановился.

– Беня говорит мало, но смачно, – давали мы задание противникам по КВН с институтской сцены. – Кто говорит смачно и много?

После минутного совещания, противник давал ответ:

– Смачно и много говорит профессор Боровой, если не успевает заснуть! – взрыв восторженного хохота сотрясал зал. Смеялись все, включая педагогов. Смеялся, утирая слезы, и наш герой.

Судя по почте, которая шла к нему из Франции, Англии, США, Израиля, в научном мире его ценили. Я слышал, как один аспирант отозвался о нем: «Грандиозный старик!» Признание ему принесла диссертация, название которой в мои студенческие годы произносить было неловко: «Роль евреев в экономике Запорожской сечи».

Он начал собирать материал для этой работы будучи студентом, а завершил ее в Уфе, куда его увезла девушка со старомодным именем Даша. Они учились вместе в университете, но она вышла замуж за молодого чекиста, который казался ей героем новой эпохи. Осознав, какую роль он играл в создании первых колхозов, – это произошло после гибели её семьи, она была родом из Овидиополя, – Даша ушла от него, как говорится, в чем была. Саул столкнулся с ней в читальном зале библиотеки Горького на Пастера, где она спасалась от февральского холода. Он привел её домой, и она осталась у него. Поскольку муж-чекист был человеком настойчивым, и она знала, что он её не оставит, молодые бежали к её дальним родственникам в Уфу, не предполагая даже, что это спасет их от голода, последовавшего террора и охоты на космополитов. Оба устроились педагогами в местный техникум. В 42-м Саул ушел на фронт, в 45-м вернулся с орденом Красной звезды и медалью «За Победу над Германией». Они бы так и жили в Уфе, но во второй половине 50-х одесские друзья нашли ему работу и вернули в родной город.

– Зачем мне Уфa, когда у нас в Одессе я – единственный доктор наук, живущий в коммунальной квартире, – мрачно шутил Саул.

Дверь в дом Борового мне открыла моя такса – Рудик.

Лет в девятнадцать я понял, что на улице он функционирует так же эффективно, как модные тогда джинсы «Супер Райфл» или «Ориент» с вечным календарем. Девушки реагировали на Рудика, но как только оказывались в непосредственной близости, я переводил их внимание на себя. Именно по этой причине Рудик выходил из дому значительно чаще, чем того требовали его гигиенические нужды.

Профессор отреагировал именно на него.

Я догнал Саула у красивого двухэтажного дома на ул. Щепкина.

– Здравствуйте, Саул Яковлевич!

– А, это вы, безграмотный юноша. Выучили мое имя все-таки. Заходите. И собачку свою обязательно пригласите.

– Даша, посмотри, кого я привел!

В конце коммунального коридора, стены которого были увешаны тазами, сумками, раскладушками и велосипедами, появился темный силуэт женщины. Я решил, что Даша – домохозяйка в профессорском доме, но подошедшая ко мне женщина протянула руку и представилась с достоинством: «Дарья Николаевна». Очки, коротко остриженные седые волосы, белая блуза, серая юбка. Она могла быть учительницей в школе. Даже завучем. Она наклонилась к Рудику и, подхватив на руки, так нежно прижала к себе, как прижимают только родное существо. Через пять минут я знал, что у Боровых тоже была такса.

– Это было, когда я работал в научной библиотеке. Помню, как-то раз туда ввалился Буденный с адъютантами. Он проскакивал через Одессу. У него что-то там лопнуло, и упряжку срочно чинили. Буденного же отвели к нам погреться. Ему понравилась собачка. Когда он уходил, то подмигнул мне и почему-то сказал по-немецки «ауфидерзейн». А я автоматически промямлил «данке». Поверите – долго потом спать не мог. Все мерещился его хитрый прищур. Думал, что арестуют. У меня таких страхов в жизни было много.

После чего я услышал их рассказ о побеге из Одессы и возвращении в нее. До сих пор не знаю, что профессору нравилось больше: устроившись в кресле, поглаживать лежащего на его коленях Рудика или разговаривать со мной.

В моих глазах его квартира была классическим местом жительства настоящего старорежимного профессора, с одной оговоркой – кабинет, спальня и гостиная помещались в одной комнате.

– Сколько книг, – я с восхищением кивнул на высокие, старинные из красного дерева полки до потолка.

– Представьте, остались от родителей. Спасибо соседям, сберегли. Этим полкам сам старик Маршак завидовал!

Я читал на потертых корешках имена авторов: Семен Рабинович, А. М. Федоров, Семен Юшкевич, Влас Дорошевич.

– Даже не слышал о таких, – сказал я.

– Ну, молодой человек, вы, наверное, думаете, что одесская литература началась с Бабеля, а до него здесь и трава не росла?

– Я никогда не думал об этом, – признался я.

– А он думал. Читал и думал. И «Танах», и «Милого друга», и «Леона Дрея».

– Что это – «Леон Дрей»?

Профессор смерил меня своим одним глазом и сказал:

– Я же вам говорю: это что – образование? Это – смитте! «Леон Дрей» – русский бестселлер начала ХХ века. А его автор – наш одессит Семен Юшкевич – самый высокооплачиваемый автор того времени. И Юшкевич, и Бабель были страшными франкоманами. Юшкевич учился в Сорбонне: французский знал, как родной. И Бабель, кстати, свои первые рассказы писал по-французски.

– Откуда вы знаете?

– Откуда? Представьте, от него самого! Он сидел напротив меня, как вы сейчас, и мы с ним говорили о жизни на чистом французском языке.

– Вы были знакомы с Бабелем?!

– Через первого мужа Даши. Представьте, они служили с ним в одном ведомстве.

От него Бабель узнал о товарище жены, который пишет историю евреев.

– Он пришел ко мне на следующий день. Бабель очень любил приезжать в Одессу. Он ходил по городу, к знакомым, в суды, женские консультации и нащупывал, вынюхивал материал для своих литых, плотных рассказов, где все слова знали свой особый порядок. Как он мог не заинтересоваться, когда ему сказали, что я изучаю еврейскую историю и роль евреев в Запорожской Сечи! Расспрашивал, как воспринимали казачество окружающие этносы. Для нас-то они герои вольной степи, а по большому счету – обычные налетчики. Но эмоционально я оказался ему мало интересен. Молодой, пугливый «нудник». Он спросил почему бы мне не написать о роли евреев, например, в Гражданской войне? Я ответил, a зачем историку интересоваться тем, что происходит сейчас. Какой исторический интерес это может иметь? Что это может изменить? Зачем это нужно в современном обществе?

– Xм… наверное так сейчас удобнее. Зачем это нужно в современном обществе? – медленно повторил мои слова Бабель. – Осторожность и беспринципность ради собственного спасения? Хотя кто знает? Огорчить они могут всякого, – задумчиво сказал Бабель.

– Мы поговорили еще чуток о еврейском театре и поэзии и разошлись.

– А как был его французский?

– Если я вам скажу, что чуть-чуть лучше моего русского, то это не будет сильным преувеличением.

– Что вы имеете в виду?

– Видите ли, молодой человек, было время, когда в каждом приличном доме ребенка воспитывал настоящий француз. А если жена не возражала, то и француженка. Так было в доме моих родителей и так было в доме Бабелей. Поэтому приличные дети говорили по-французски без акцента. Что до русского, то родители считали, что родной язык войдет в ребенка сам. Но, скажите мне, что могло войти в ребенка в Одессе? Вот так мы и говорим. Но Бабелю это нравилось. Как он говорил: «Колорит – это то, что нас отличает, и это надо беречь».

Дарья Николаевна принесла с кухни поднос с чайником и чашками. Комната наполнилась ароматом свежего печенья. Мы сели к столу; она приняла Рудика как эстафету и, устроившись с ним в кресле мужа, слушала нас.

Профессор, прикрывая правый глаз и громко втягивая чай, спросил:

– Так вы – любитель Бабеля?

– Конечно! – с энтузиазмом ответил я.

– И что вам у него нравится?

– «Король», – ответил я без запинки. – «Как это делалось в Одессе».

– Вам нравится этот кукольный театр? Вам нравятся эти бандиты? В жизни от таких хочется держаться подальше. Это что, люди? Это же смитте! Прочтите лучше «Историю моей голубятни». Это рассказ.

Сделав еще глоток чаю, он вдруг по-совиному открыл правый глаз и, глядя куда-то в пустоту перед собой, заговорил с неожиданной горечью в голосе: «Я лежал на земле, и внутренности раздавленной птицы стекали с моего виска. Они текли вдоль щек, извиваясь, брызгая и ослепляя меня. Голубиная нежная кишка ползла по моему лбу, и я закрывал последний не залепленный глаз, чтобы не видеть мира, расстилавшегося передо мной. Мир этот был мал и ужасен».

С опозданием я понял, что это была цитата.

– Писать надо так, чтобы оно оставалось с читателем на всю жизнь, – он подвинул к себе печенье. – С другой стороны, читательский опыт помогает запоминанию.

Сказав это, он провел концом мизинца по шраму на щеке.

Я обнял старика. Он посмотрел на моего пса. Улыбнулся и сказал:

– Ауфидерзейн.

Домой я чуть ли не бежал, Рудик едва поспевал за мной. Первым делом я открыл томик Бабеля – вы, наверное, помните это первое послевоенное «кемеровское» издание, – и залпом прочел «Историю моей голубятни». Потом стал перечитывать одесские рассказы. После рассказа о погроме, увиденного глазами ребенка, они казались мне совершенно искусственными, кукольными. «Папаша, выпивайте и закусывайте, и пусть вас не беспокоят эти глупости!», «Если у меня не будет денег, у вас не будет ваших коров!» – КВН и только.

Потом я взялся за «Фроима Грача». Я помнил, что это была история о том, как убили короля одесских биндюжников, но начисто забыл детали. Теперь я с удивлением обнаружил, что фамилия следователя была такой же, как у моего профессора! И как я не обратил внимание, что портрет Фроима Грача был словно списан с него?!

И комендант ввел в кабинет старика в парусиновом балахоне, громадного, как здание, рыжего, с прикрытым глазом и изуродованной щекой.

– Хозяин, – сказал вошедший, – кого ты бьешь? Ты бьешь орлов. С кем ты останешься, хозяин, со смиттем?… Председателем Чека в то время был Владислав Симен, приехавший из Москвы. Узнав о приходе Фроима, он вызвал следователя Борового… Это грандиозный парень, – сказал Боровой, – тут вся Одесса пройдет перед вами…

A председатель, недолго думая, взял да и расстрелял «грандиозного парня». Он подошел к Боровому:

– Ответь мне как чекист… Ответь мне как революционер – зачем нужен этот человек в будущем обществе?

– Не знаю, – Боровой не двигался и смотрел прямо перед собой, – наверное, не нужен…

Книга упала на пол. Я был потрясен. Когда я набирал номер телефона профессора, палец мой едва попадал в отверстия на диске.

– Саул Яковлевич, так и Боровой, и Фроим Грач, и тот мальчик из «Голубятни», это – вы?!

– Ну, не все так просто, молодой человек, – в его голосе явно звучало самодовольство. – То, что Бабель дал следователю мою фамилию, говорит знаете о чем?

– О чем?!

– Рассуждая об амбивалентности криминальной субкультуры, он сослался на первоисточник. «Фроим Грач» – это притча о предательстве, осторожном следователе, o «нужных и ненужных» героях прошлого и настоящего, об истории, и о самом Бабеле… Когда Бабель напечатал рассказ, мне было 30 лет. Всего 30. Бабель был еще жив. Ему оставалось жить 7 лет. Целых 7 лет. Они так решили. «Они умеют огорчить».

Согласитесь, он поступил как воспитанный человек. И потом, вы же знаете, писатели любят заимствовать. Помните, когда Гоголь украл у Пушкина сюжет «Ревизора», тот сказал: «С этим малороссом надо быть осторожнее: он же меня постоянно обирает!»

– Постойте, Саул Яковлевич, откуда вы… – в голове моей все перепуталось, я судорожно пытался сопоставить возраст профессора с датой смерти Пушкина, о которой помнил только по песне Высоцкого – «с меня при цифре 37 в момент слетает хмель». Я складывал, вычитал, – ничего не сходилось.

– Саул Яковлевич, я не понимаю… Вы что… – я боялся сморозить глупость, но Саул Яковлевич уже понял причину моего замешательства.

Телефонная трубка закашлялась, потом разразилась хохотом. Такого хохота я не слышал от своего профессора никогда. Он хохотал с надрывом, хохотал и кашлял.

– Нет! Ой! Кха! Нет! Ох! Кха! Молодой человек, нет, я не такой старый! А о Гоголе – это же известный факт. Просто вы должны больше читать, а не забивать голову своим кавээновским смиттем!