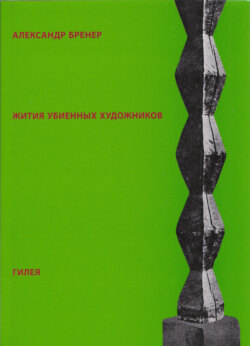

Читать книгу Жития убиенных художников - Александр Бренер - Страница 4

Моя нестерпимая любовь к Сергею Калмыкову

Оглавление1.

Але-оп!

Мой первый любовный опыт с художником был и самый сладострастный.

Мне стукнуло лет семь.

Я вышел из дома и оказался перед храмом – Театром юного зрителя.

Меня страшно влекло к этому парфенону со смеющимися и плачущими масками на фронтоне.

И вот вижу: перед театром шевелится опьянённая толпа.

В центре её бесчинствует кто-то в разноцветных лохмотьях.

На нём – голубой берет со звенящими бубенцами, жёлтые штаны с алыми лампасами, зелёная пелерина с бахромой.

Перед ним – мольберт.

На мольберте – картина.

Художник дирижирует кистью и производит на холсте мазки.

Потом отбегает в сторону и глядит – хорошо ль получилось?

Снова подбегает и мажет.

Толпа следит за ним, затаив дыхание.

А живописец действует как паяц или демиург.

Лицо у него – обугленное.

Седины – сальные.

Жесты – колизейные.

Это был гениальный художник Сергей Иванович Калмыков.

Он почитал себя выше Кандинского – так оно и было на самом деле.

Кандинский был слишком занят своими цветовыми ритмами и композициями.

А Калмыков живописал План Маршалла на Марсе.

Или Инженера Эйфелевой башни на Вавилонской башне.

Или обнажённых Дочерей Великого Костюмера в гриме.

Или Человека с Орденом Мухи.

Или ливийскую одалиску в оренбургских снегах.

Или безголовую голую буфетчицу на античной колонне.

Или алма-атинский пустырь, а рядом – кусты.

Или трёхголового пса Цербера внутри вертящейся планеты.

Или нити спермы.

Сергей Калмыков был для меня лучше Тулуз-Лотрека и Михаила Врубеля. Лучше Густава Климта. Лучше Джеймса Энсора. Лучше Пабло Пикассо. Лучше Жоана Миро и Хаима Сутина. Лучше Жана Фотрие и Андре Массона. Лучше Джексона Поллока. Лучше Жана Дюбюффе. Лучше Сальвадора Дали. Лучше Энди Уорхола.

Лучше всех них вместе взятых.

Лучше – потому что он был мой первый святой художник. Божественный, по-настоящему сумасбродный, беспомощный. И власть его была не от мира сего.

В его творчестве сквозила одновременно невинная девица в тесных трусах и обалденная грязная блядь с сочащейся пиздой.

Он был соглядатаем парковых совокуплений, свидетелем коитуса на строительном пустыре.

Духовидец с начала до конца, он мне хрестоматиями не был навязан.

Калмыков Сергей Иванович родился в 1891 году в Самарканде. Он почти там не жил, а всё-таки впитал в себя излучение самаркандских изразцов и заоблачные формы самаркандских мечетей. Как, впрочем, впитал он позднее и персидскую миниатюру. И Дионисия. И Джотто. И Пизанелло. И Дюрера. И Домье.

И Курбе, и импрессионистов.

И Ван Гога.

И Сёра.

И Мунка.

И ещё много чего: стиль модерн, фовистов, сюрреализм… Как он умудрился сделать это в советской Средней Азии? А вот так: тоска по мировой культуре…

Он изворачивался, гримасничал. Затевал тайные оргии с эпохами и титанами.

Он – оборванец и бомж в искусстве – танцевал животом, плечами и бёдрами.

Он – хвататель объедков и открыватель мусорных гротов – трясся в трансе.

Он, оса, высасывал из лужицы мёда всё: от пещерной живописи Ласко до Одилона Редона и Клее.

Как он умудрился это в сталинской провинции?

А так – настоящий босяк, скоморох, изображающий Саломею, бурлак духовного Ганга, блаженный.

Голодный и ненасытный птенец птицы Феникс.

Калмыков – подзаборная Майя Плисецкая, ненаёбная птица, а не фальшивка в лофте!

Болтали, что ему в пятидесятые годы Пикассо послал письмо с предложением обмениваться работами.

Скорее всего, брехня, а может и нет.

В любом случае Пикассо по сравнению с ним – пузатый, гладкий и умный хомяк, держащий за щекой весь Лувр.

А Сергей Иванович висел пушинкой в воздухе, дрожал стрекозой. Облетал одуванчиком. Блеял и вонял козой. Дрочил на Данаю и Лукрецию – и они ему по утрам живьём являлись и все свои щели показывали!

А сам он был похож на старую ведьму – кисть вместо метлы.

Обтруханным калмыком и стоптанным каблуком он был.

А всё равно: одалиски райские его, вонючего дервиша, веерами опахивали.

Всю свою жизнь Калмыков оставался парашей и парией.

Зато он якшался в парковых сортирах с сатирами, а на азийских базарах – с Агарями.

А «реальность»?

В 1910-е годы Калмыков С.И. учился в Москве у К.Ф. Юона. Потом в Петербурге – у Добужинского и Петрова-Водкина. Его учителя были занудными домашними доброжелателями рядом с ним – юным бездомным факиром.

Он самозабвенно припадал к филигранному соску югендштиля в пику папаше Репину.

Впрочем, у него все стили модернизма переплавлены в его собственное рукоблудие. Он – гримасничающий, дурной, с ломающимся голосом, резкими жестами, сутулый и смутный.

А стили брал, чтоб над ними куражиться и извиваться в экстазе и самозабвении.

В начале 20-х годов он в Москве увидел Маяковского с полированной тростью в руке, вскочившего на извозчика.

Ему понравился этот люмпен-денди, он им залюбовался (и писал об этом в своём дневнике).

А жил он тогда в захолустном Оренбурге и малевал афиши для цирка.

Как и Владимир с его флейтой-позвоночником, Сергей явился в мир жонглёром и канатоходцем, но пролетарским певцом не стал. Зато шёл по невидимой, но отчётливой линии, проведённой для него Рафаэлем – не автором «Сикстинской мадонны», а героем «Шагреневой кожи».

Шёл по ниточке, приплясывая.

И куда, как вы думаете?

А как всякий настоящий художник: за своим Образом, который вёл его к неминуемой катастрофе.

А какой же это был Образ?

А такой: смутный, блудный.

Женственно-насекомый.

Смертельно опасный образ – богомол этакий с горбом лобка и комком кудрей. Стрекоза-егоза с тонким торсом и острым ворсом.

Длинноногая тощая Незнакомка с мутными каплями из промежности, с глазами осы, с запахом лисы, с сиськами козы – в соломенной шляпке с терракотовыми фруктами: вот калмыковский образ.

В дневниках его много воплей в честь этой красавицы, словно сошедшей с листа Фелисьена Ропса, с узким мучительным следком Аполлинарии Сусловой, которую наш кавалер де Грие лобызал издалека, при явлении которой стыл и ныл, как старик Карамазов, и молился, как Бердслей пред иконой Лисистраты, и мычал, как дворник Герасим…

Потом эту Муму поглотили воды вечности…

В 30-е годы Калмыков попал в Алма-Ату, столицу Казахстана.

Нанялся декоратором в Театр оперы и балета имени Абая, где и кормился лет двадцать.

Здесь он по ночам перешивал себе костюмы из театрального гардероба, добиваясь особой яркости и пышности, чтоб его заметил из космоса Леонардо да Винчи и пригласил на ужин.

Калмыков мало общался с современниками, зато тайно обнимал Тинторетто, залезал пальцем в промежность Сусанны.

Он сгрёб весь духовный хлеб себе в склеп и радовался, как анахорет.

Он пребывал в СССР на планете Венера.

А однажды потерял работу в театре и стал жить на крошечную пенсию, опьяняясь нищетой и заброшенностью, ибо верил, что так и подобает гению.

Он и был им, он – не вы.

Говорят, питался этот старик в основном молоком да хлебом, а ютился в комнатёнке, где вместо мебели лежали кипы газет. То он из них соорудит кресло, то кровать – почище всякого конструктивиста.

Рисовал же на мятой бумаге, попорченных холстах, старых клеёнках, найденных на дворе картонках, картах, обёрточной бумаге, и доводил свою живопись до состояния пузырчатого клея, сгнившего йода, жжёного сахара, засохшей крови, застарелой зелёнки, втёртой в ладонь полыни, больничных помоев, змеиной кожи, старушечьих трусов, жабьей икры.

Образы создавал потешные, кромешные, обольстительные, мучительные, похабные, дряблые, иссохшие, заглохшие, искусственные, насильственные, раболепные, непотребные, кликушеские, исходящие малафьёй и святым духом, паршивые, избыточные, мускулистые, очаровательные, любительские, запутанные, изощрённые, театральные, девчачьи, любострастные, взвинченные, издёрганные.

Жизнь и искусство Калмыков не различал и в обеих сферах предпочитал иллюзорное, вздорное, экстравагантное, распоясанное, кладбищенское, лунное, голое, экзальтированное, недодуманное, смехотворное, старушечье, фантазматическое и подростковое.

Был он, одним словом, как Игитур или Фаустроль, как Плюм или Лоплоп, как Щелкунчик или как гоголевский ублюдок: подвержен брехне, хвастовству, самоопьянению, многословной бессмыслице, возгласам, блеянью, скрытности, безмолвию, животности и бескорыстному артистическому паясничанью.

Ну а вы, нынешние…

Ну какие вы-то артисты?

Вы – со своими опасениями и оглядками… Со своей осторожностью, мобильными телефончиками… Со всеми вашими мягкими кончиками, коммуникационными сетями, проторёнными путями… Со своей этой похабной международной инфраструктурой, журнальной макулатурой, документированными перформансами, бонусами, конкуренциями и конкурсами…. Со всеми этими коммерческими граффитистами, литургическими пиздами, смертоносными кураторами, интернетовскими навигаторами…

Вы – со своими тусклыми интригами и в кармане фигами… С трусливыми печёнками, зарубежными гонками, вежливым жлобством, непроходимым холопством…

Вы – с вашим послушным остолопством, тоскливыми сборищами, тощим остроумием, блядским скудоумием, отсутствием воображения, недостатком кипения, взрослой недоброжелательностью, позорной старательностью…

Вы – с базарной хитростью, чванством и куриным приличием…

Какие вы, к чёрту, художники?

Посмотрите-ка лучше на эту блаженную тень: вот!

Сергей!

Иванович!

Калмыков!

Из пыльной Алма-Аты.

Бешеный эклектик, дважды-два-эпилептик…

Говна летописец, древнегреческий вазописец (на осколках вазы)…

Сновидец, сочащийся липкими мутными струями.

Востроносый маньерист и служитель Аполлона Опустошённого.

Балбес и кудесник!

Ну? Ясно теперь?

Можете вы у него хоть чуть-чуть поучиться?

Нет? Не можете?

Он ведь странный был, а вы – нет.

На него детям хотелось смотреть во все глаза, а на вас – нет.

В конце концов он, не спавший с женщинами, но изнурённый вечными сношениями с образами, впал в сумеречное состояние и потерял всякое чувство реальности.

Изголодался, износился окончательно, состарился, высох, стал похож на грязную мумию.

Заболел дизентерией и загадил свои холсты и газеты.

По одной версии, так и умер на этих газетах – в нечистотах, в одиночестве.

По другой же, попал в местную психиатрическую больницу, уже снабжённую музейчиком душевнобольных.

Там и скончался.

После его смерти соседи выкинули его творения на помойку, откуда их забрал в своё собрание главврач психбольницы профессор Гонопольский.

Прямо-таки образцовая историйка об отверженном нищем художнике, не правда ли?

Сейчас из него, калмыка безземельного, делают великого русского художника, а на деле он – мучительнейшая и сладчайшая нить беспризорной падучей звезды: творчества-в-запустении.

Он не удосужился создать свою «манеру», «поэтику», «эстетику», «метод».

Он питался отбросами систем и ценностей и из них творил божественную чепуху.

Бабочкой он был в искусстве, мотыльком с чешуйчатыми драконьими крыльями и паршивой пыльцой – бабочкой, а не музейным работником.

Идите вы отсюда на хуй, торговцы признанием и государственными прозвищами.

И оставьте Сергея Калмыкова, кавалера ордена Мухи, нам – мальцам и антидельцам, которые лучше в нём разбираются и не испоганят собственной важностью.

Он подарил нам, деткам, узор бухарского уленшпигеля и памфалона.

Он оставил нам свою безвременную ошибку.

2.

А вот второе моё воспоминание о любимом художнике.

В Алма-Ате на широкой асфальтовой площади стоял могущественный и подлый Дом правительства. Он был с византийскими колоннами.

А по бокам его били струями в небо четыре гранитно-бронзовых фонтана. Окружены они были кустами благоухающей сирени.

И всё это – под васильковым небом, в солнечной тёплой атмосфере, в незапамятные Средние века в Средней Азии.

В один из этих фонтанов граждане пристрастились бросать мелкие монеты – на счастье.

А мальчишки эти монеты из фонтана вылавливали и прикарманивали. Это составляло ихнее счастье, тоже ненадёжное.

Как-то в жаркий полдень я в полном одиночестве залез в тот счастливый фонтан и увидел в нём медные копейки – на крем-брюле.

Но тут я поднял голову, и вот: Калмыков в тяжёлом промасленном плаще и засученных штанах стоит предо мной в воде и тоже ищет.

Древние бархаты его поникли, набухли, а лицо было тёмное, исхудалое.

Показался он мне в первый момент страшен, как прокажённый.

Однако заметив моё чрезвычайное волнение, он приосанился и скинул с плеч свою хламиду, бросил её на край фонтана.

Теперь он стоял передо мной голый по пояс, нисколько не смущаясь своего тощего бледного тела. А я в те времена страшно стеснялся своего, да и сейчас стесняюсь.

В следующую минуту гений искусства уже лез на каменное возвышенье фонтана – прямо туда, откуда взвивались в синеву роскошные струи.

Он был ловок и проворен – я и сейчас вижу его рёбра, хребет.

Вскоре старик стоял наверху в патрицианской позе, с чеканно поднятым к солнцу профилем Вельзевула.

Мощная струя, извиваясь, почти сбивала его с ног, но он держался.

Это было великолепное, архаическое видение – водяной Лаокоон!

И всё только для меня!

Таким и должно быть истинное Событие.

3.

А теперь третье и финальное воспоминание.

Я забрёл в сосновый парк и сел на скамейку.

Калмыков умер в 1967-м году, значит, мне никак не больше десяти.

И я сижу, погружённый в незрелую грёзу.

И тут опять вдруг вижу его, художника моего новобрачного, на соседней скамейке.

Он рисует что-то на бумаге графитным карандашом.

А рядом с ним лежит странная круговидная лоскутная сума, которую он носил на перевязи через плечо, совсем как странник из книги схимонаха Илариона «На горах Кавказа».

И тут вдруг, как в сахарнопудренной сказке, идут мимо две чернобровые цыганки – большая в шали и крошечная цветастая девочка.

У большой тоже есть сума на боку, а в руке – бутыль.

Молочная то была бутылка – стеклянная, литровая.

И обе цыганки пьют на ходу молоко из горлышка.

И солнце светит.

И приближаются эти цыганки к скамейке оборванца-гения, которого ни НКВД не прикончило, ни Союз художников не изнасиловал, ни слава пошлая не сгубила.

И тут Калмыков тоже увидел эту бутыль. И вот бросил он рисовать, залез рукой в свою холщовую сумку и достал из неё не что иное, как резиновую длинную соску – были такие когда-то: жёлтые, вроде презерватива.

И он протянул эту соску большой цыганке: мол, надень на бутыль – будет удобнее пить.

А она взяла её и бросила в траву.

И вместо девочки эту соску стали сосать муравьи.

Так они друг друга признали – калмык и цыганки.

Тут сладкой сказочке и конец.

А сейчас я вот что подумал: какой же он был несчастный, этот гений!

Куда же завёл его этот Образ длинноногой мухи-блядушки, стрекозы-девчушки, мучивший его с младых ногтей?

Как беспросветны его картины!

Как беспощадна и злорадна судьба!

Голова его превратилась в нечто вроде стеклянной затуманенной тары, где образы и символы мировой культуры замариновались, скукожились, иссохли, превратились в коричневые крендельки и пропитанные хлороформом отходы!

И эти-то образы кромешные он таскал в себе, вынашивал и выхаживал, а потом страстно и уныло переносил на холсты, силясь вдохнуть в них жизнь цветуще-поникшего сада, тенистого парка-склепа, чудесного закоулка-погоста, катакомбы-бомбоубежища, захоронения тайного и постыдного!

А лучше бы он не силился, не бесновался, а спрятался, мальчишка, в жасминовых кустах да глядел на муравьёв и на пятнистых волосатых гусениц, и сосал мёд из цветочков махровых, и кушал пушистые незрелые персики, сорванные воровской рукой.

И пусть бы опасные образы остались на внутренней стороне его морщинистых век, а глаза бы всё смотрели на снежные хрящеватые горы, на верхушки пирамидальных тополей, на цветущие яблони да в журчащие арыки!

И пусть бы не было конвульсий изломанных линий на картоне, толчеи слов в дневниках, лихорадочных жестов на площади – всего этого тошного озноба искусства, страшной и пустоватой враждебности, исходящей из сырой пещеры одинокого испепеляющего творчества!

Но нет, всё уже случилось и закончилось.

Век-живодёр заживо рвал кожу с боков и ляжек, судьба била головой об стену, истоптались в скитаньях и бегствах подошвы и пятки, театр оперы и балета извалял мозги, тело изворочилось на лежанке из старых газет, смерть-афродита показала стариковский анус, врач Гонопольский расстелил простыни в психушке, картины-клеёнки попали в мавзолеи-музеи, искусствоведы строчат грубые, непристойные абзацы…

Так?

Так, да не так.

Ведь не всё ещё потеряно: ведь увидит же какая-нибудь ласковая и стойкая девочка холст обалдевшего мастера, обязательно увидит – и встрепенётся её воображение, и полетит она на крыльях обожания к новой вольности, и оживут, преобразятся образы поруганной красоты и замаранной непокорности, эти вот смутные образы, которые склеивал Сергей Иванович Калмыков в своей комнатёнке…

И станут эти образы в голове мальчишки или девчушки первозданно прекрасными и совершенно, умопомрачительно непокорными.

И будет мальчишка жив этими образами, и жизнь его будет артистична и неуправляема до великолепия.

Да?

Или – нет?